安徽省生态弹性力时空变化及影响因素研究

豆明伟, 唐莉华,*, 徐翔宇, 杨大文

安徽省生态弹性力时空变化及影响因素研究

豆明伟1, 唐莉华1,*, 徐翔宇2, 杨大文1

1. 清华大学水利水电工程系, 北京 100084 2. 水利部水利规划设计总院, 北京 100120

社会经济快速发展带来的环境问题使人们日益重视生态环境保护与修复。基于生态弹性力的概念, 从生境、水文及气候等3个方面构建了生态弹性力评价指标体系, 并运用层次分析法(AHP)得到各个指标在生态弹性力评价中的权重。以安徽省为例, 对生态弹性力的时空变化及影响因素进行了分析和评价。结果表明, 在1995—2014年间,安徽省生态弹性力呈现下降趋势, 主要是受土地利用变化如耕地和林地减少、建设用地增加的影响, 同时地下水资源量的减少对生态弹性力下降有很大作用。从空间分布来看, 安徽省生态弹性力由南向北呈现递减规律, 空间上的差异主要受水资源量和土地利用类型的影响。该研究结果可为安徽省生态弹性力的治理与保护提供科学参考。

生态弹性力; 层次分析法; 指标体系; 安徽省

1 前言

工业革命以来, 全球生态环境遭到破坏, 20世纪50年代后, 破坏更为严重[1]。我国近年来的生产力取得了突飞猛进的发展, 城市化进程不断推进, 由此引发的资源、生态、环境等一系列问题[2], 从本质上改变了生态系统的功能和过程[3]。生态环境的恶化促使人们对生态环境的关注与研究, 其中, 生态弹性力的研究具有基础性意义[2]。

生态弹性力是目前生态学研究的热点之一。霍林[4]最早将“弹性力”一词引入生态学研究当中, 将生态弹性力定义为生态系统承受外界干扰以保持原状的能力, 并将其与系统受到破坏恢复到原状的“稳定性”能力区分开[5]。后来, Westman[6]、高吉喜[7]等学者倾向于认为生态弹性力表示生态系统抵御外界干扰的能力和恢复原状的能力。目前普遍认为, 生态系统弹性力包括弹性强度和弹性限度两个方面[8–9]。生态系统的弹性力用弹簧来类比: 弹簧的弹性强度取决于弹簧的材质, 生态系统的弹性强度取决于气候、水文、植被等因素[10]; 弹簧的弹性限度表示弹簧可伸缩程度的大小, 生态系统的弹性限度表示生态系统的缓冲与调节能力大小[7,11], 后者取决于地物覆盖类型多样性以及等级状况等[10]。对生态弹性力的研究方法多样, 国外Guillermo等[14]人用水分利用效率来表征生态弹性力, Stephen等[15]用全局灵敏性和不确定性分析来评估生态弹性力, 国内王云霞等[11]运用主成分分析法和指标体系法评价北京地区的生态弹性力, 张星标等[16]运用层析分析法以及模糊数学方法对江西省生态弹性力进行评价。总体来看, 人们多将生态弹性力研究作为生态承载力研究的一部分, 多注重人类活动的影响, 对自然系统的弹性恢复力研究较少。

安徽省是一个自然资源种类丰富的省份, 但近些年也存在水土流失、生态破坏、环境污染、水资源安全等一系列问题[12–13]。在“中部崛起”战略以及依托“长三角”转移产业的政策背景下, 安徽省将面临更多的资源与环境问题[21],生态安全受到严峻挑战。本文通过构建生态弹性力评价指标体系, 对安徽省1995—2014年间的生态弹性力变化以及生态弹性力空间分布规律进行了分析, 为安徽省生态环境保护提供科学参考。

2 研究区域与数据来源

2.1 研究区概况

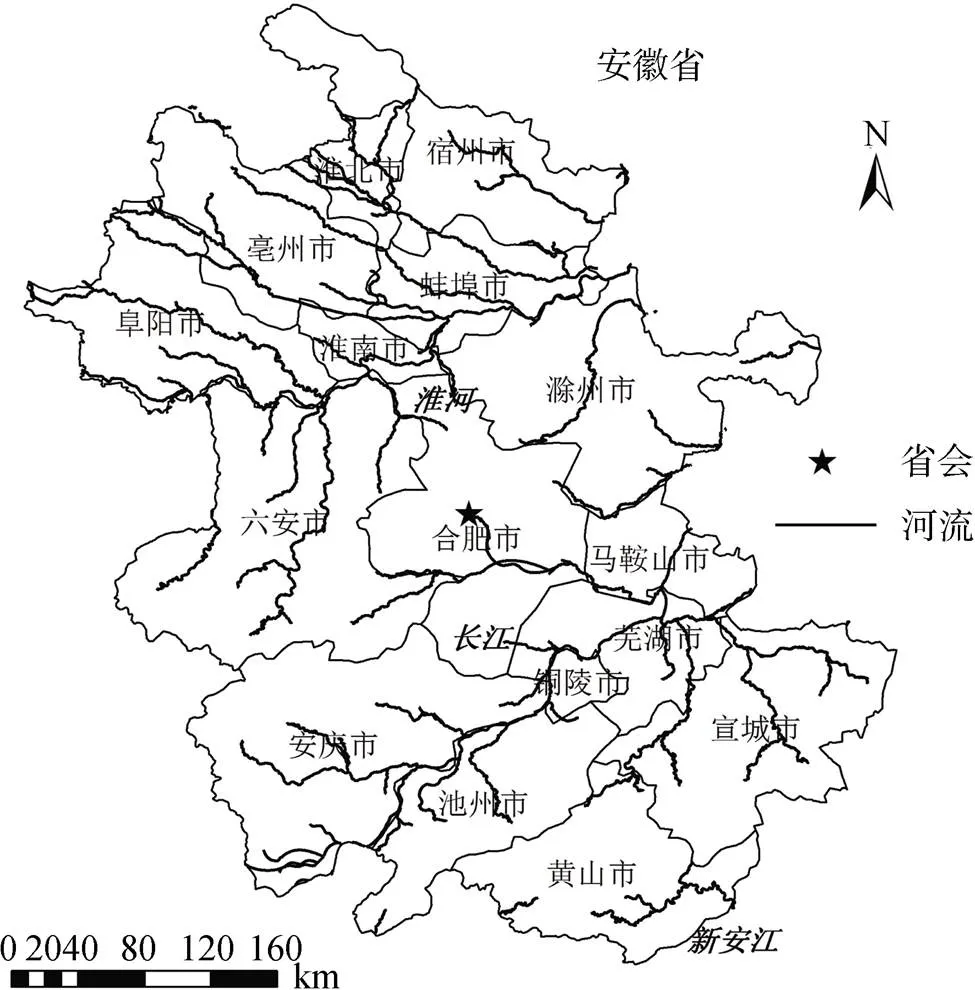

安徽省位于长江下游和淮河下游中部平原地区, 南部的黄山地区是新安江的发源地, 介于北纬29°41′—34°38′, 东经114°54′—119°37′之间, 东西宽约450 km, 南北长约570 km, 总面积约14万km2, 平均海拔119.3 m。安徽省地形地貌齐全, 包括平原、台地、丘陵、山地等, 全省被划分成淮河平原区、江淮台地丘陵区、皖西丘陵山地区、沿江平原区、皖南丘陵山地等5个地貌区。安徽省是个农业大省, 耕地面积占总面积的比例超过50%, 林地和草地约占30%, 生态环境总体较好。地/市级行政单元包括合肥、黄山、马鞍山等共16个(图1)。

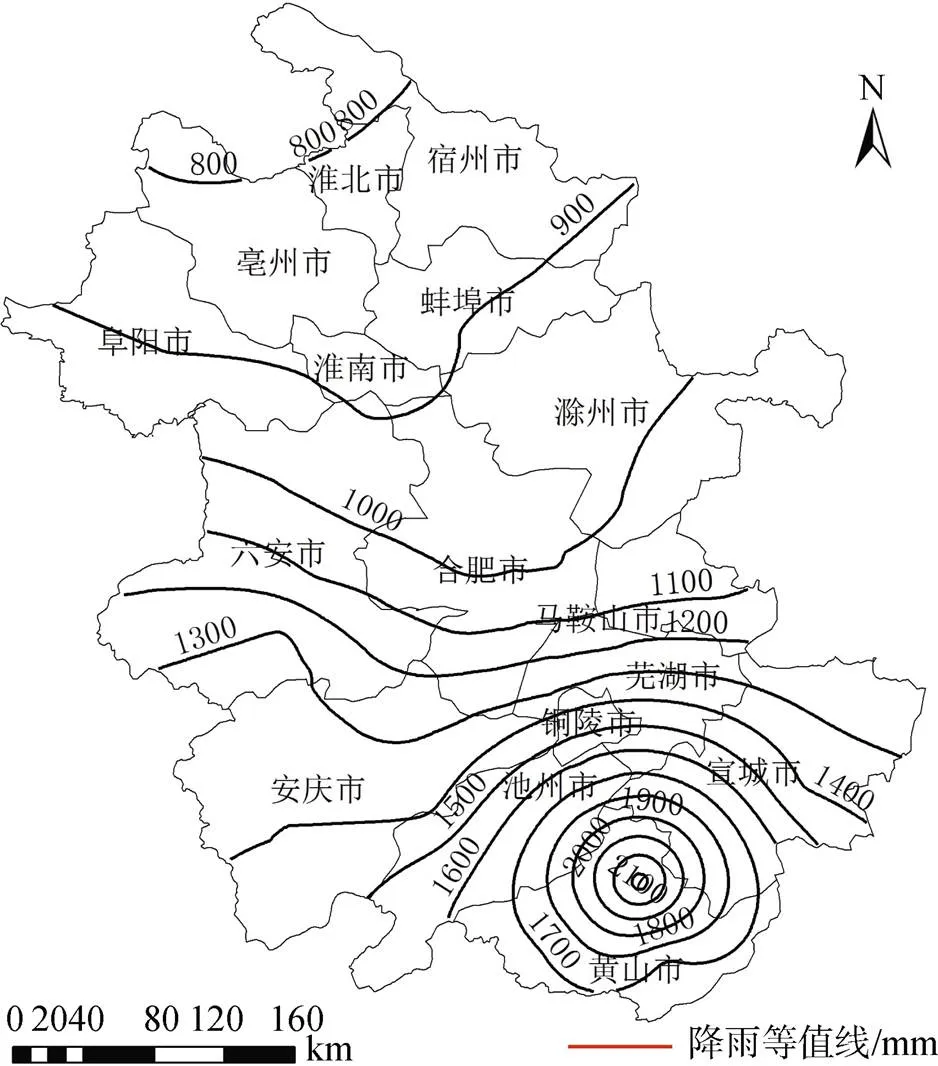

安徽省常年水资源量716亿m3, 多年平均降雨量1173 mm, 属于亚热带与暖温带过渡区, 具有明显的过渡性气候特征, 全省降雨等值线见图2。受季风气候影响, 天气多变, 降雨年际变化大。全省四季分明, 年平均气温在14 ℃到17 ℃之间。

2.2 数据来源

本研究所用到的数据包括1995年、2000年、2005年及2010年共4期的土地利用数据, 分辨率为1 km×1 km, 数据来自地理国情监测云平台; 水文数据来自《中国水资源公报》和《安徽省水资源公报》; 气象数据来自《中国地面气候资料日值数据集(V3.0)》, 该数据集代码是SURF_CLI_CHN_ MUL_DAY, 包含了中国824个基准、基本气象站1951年1月以来本站气压、气温、降水量、蒸发量、相对湿度、风向风速、日照时数和0 cm地温要素的日值数据。

图1 安徽省水系及行政分区图

图2 安徽省多年平均降雨量分布

3 研究方法

本文选用指标体系法和层次分析法进行生态弹性力的评价研究。指标体系法是一种通过建立一系列指标, 并对其进行评价以描述系统状态的方法。指标的构建需要考虑系统性、代表性、区域差异性、可获取性、实用性、动态性、可比性等。

在前人研究成果的基础上[2,7,17], 考虑到前述指标选取的原则, 本文从生境、水文、气候三个方面选取指标来对生态弹性力进行评价, 这三类要素是生态弹性力的决定性因素[2,10]。

生境要素: 生境要素用来评价一个地区的栖息地质量的适宜性, 对生物的生存具有重要意义, 主要用土地利用类型来表示。根据环境保护部发布的《生态环境状况评价技术规范(HJ192—2015)》, 生境质量指数可以采用以下公式评价:

=A×(0.35×1+0.21×2+0.28×3+0.11×4+0.04×5+0.01×6) (1)

式中:生境质量指数;A生物丰度指数的归一化系数, 参考值为5.1126;A林地面积比例;A草地面积比例;A水域湿地面积比例;A耕地面积比例;A建设用地面积比例(建设用地包括城乡、工矿、居民用地);A未利用地面积比例。

水文要素: 水文条件是一个地区动植物生存、社会发展运行的关键要素。水文条件越好, 越有利于生物的生长生存, 生态系统就越稳定。选取地表水资源模数和地下水资源模数两个指标来反映水文要素。地表水资源模数和地下水资源模数的评分参照全国各个省份地表水资源模数和地下水资源模数的大小计算。在实际操作中, 统计全国各个省份2004—2014年十年间的地表水资源模数平均值和地下水资源模数平均值, 去除极端异常值, 选取最大值倒数作为归一化系数。得到地表水资源模数的归一化系数为1/1079.74, 地下水资源模数的归一化系数为1/256.55。

气候要素: 气候条件是动植物生存的重要因素之一, 是人类社会生产生活的重要资源。这里选取≥10℃积温、降雨量、日照时长三个指标对气候要素进行评价。气候条件越适宜, 生态弹性力越大。类似于水文要素中各个指标的评分, 通过统计全国各个省份2004—2014年十年间的降雨量平均值, 得到降雨量的归一化系数为1/1952.85, 通过查阅文献[22–23], 得到≥10℃积温、日照时长的归一化系数分别为1/9000、1/3400.

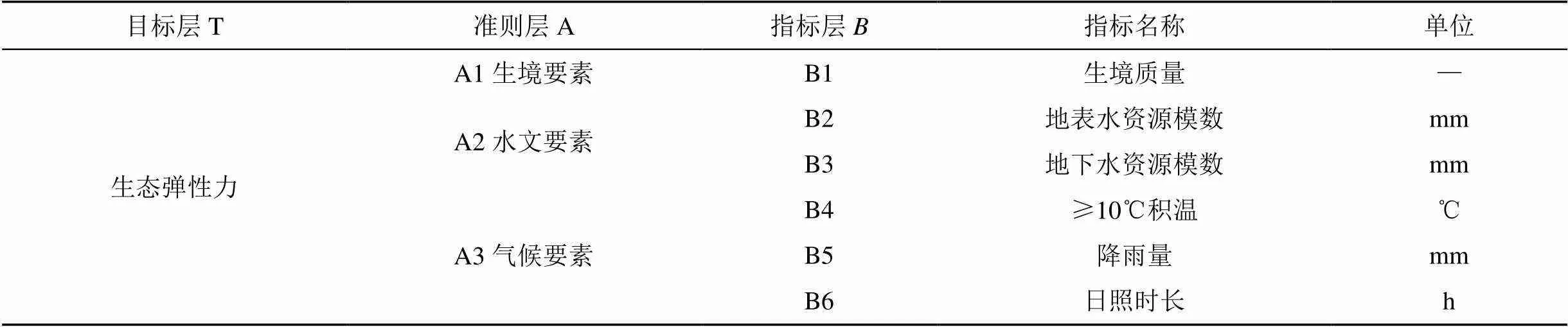

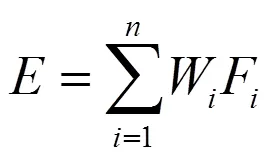

综上, 本文构建的生态弹性力评价指标体系如表1。

表1 生态弹性力指标体系

指标体系构建完成后, 对各个因素的重要性进行比较, 并应用层次分析法进行指标权重计算。水文对于一个地区生态弹性力评价具有基础性意义, 其相对于气候处于略重要与同等重要之间, 在比较矩阵中取值为2, 生境与水文具有同等重要性, 在比较矩阵中的取值为1。在水文方面, 地表水和地下水同等重要; 在气候方面, 降雨相比于积温和日照时长略重要。最终得到各个指标层及准则层在整个评价体系中的权重见表2。

在本研究中, 将六个指标的量乘以上文提到的归一化系数, 得到各个指标的评分。在各行政区之间的分析比较时, 取安徽省整体作为标准, 将全省的整体水平调整为1, 各个区域按比例调整。

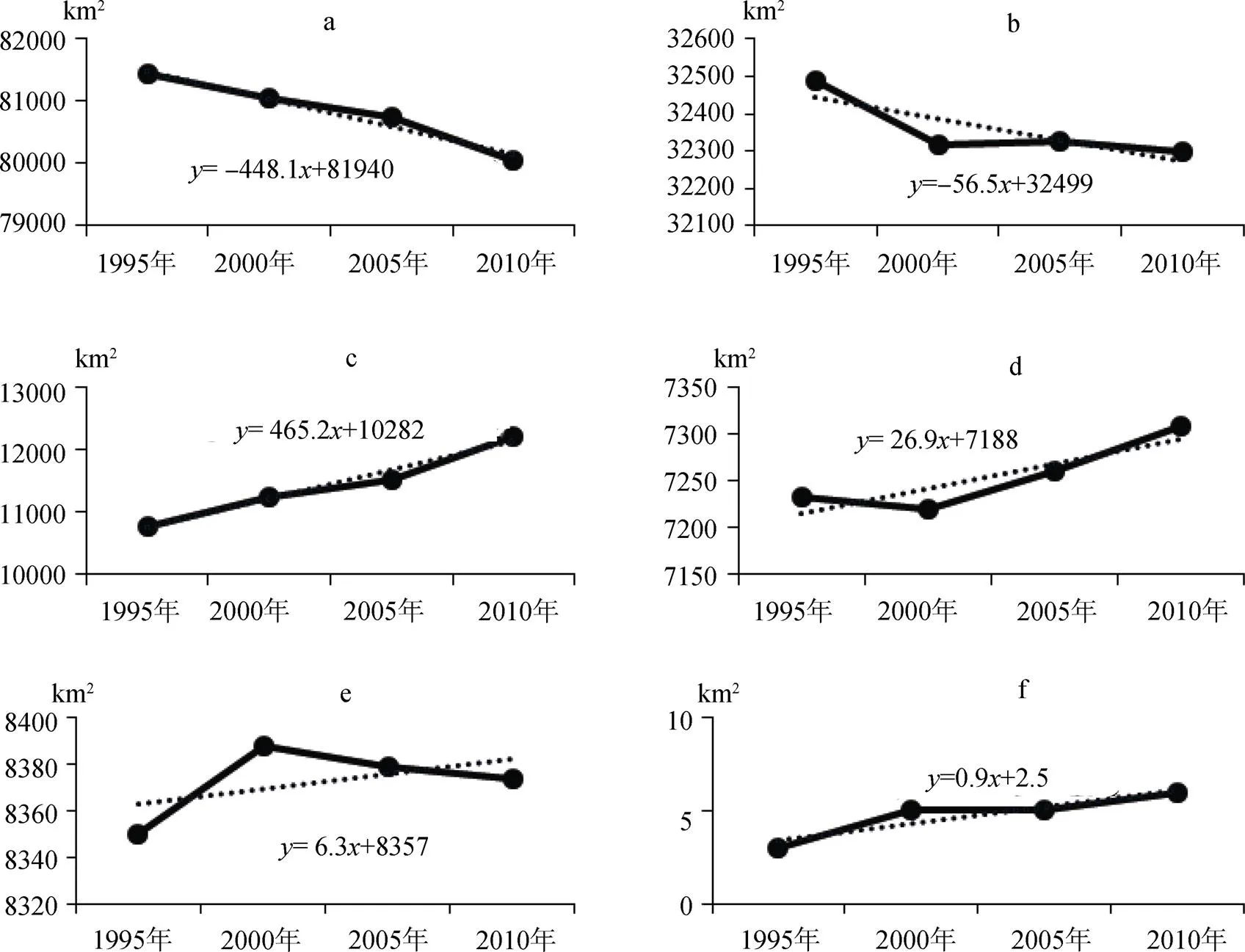

将各个指标的评分加权平均, 得到生态弹性力, 评价公式如下:

式中,为生态弹性力的综合评价,W为第个指标的权重,为指标数量,F为第个指标的评分值。

3 结果与分析

3.1 生态弹性力的变化规律

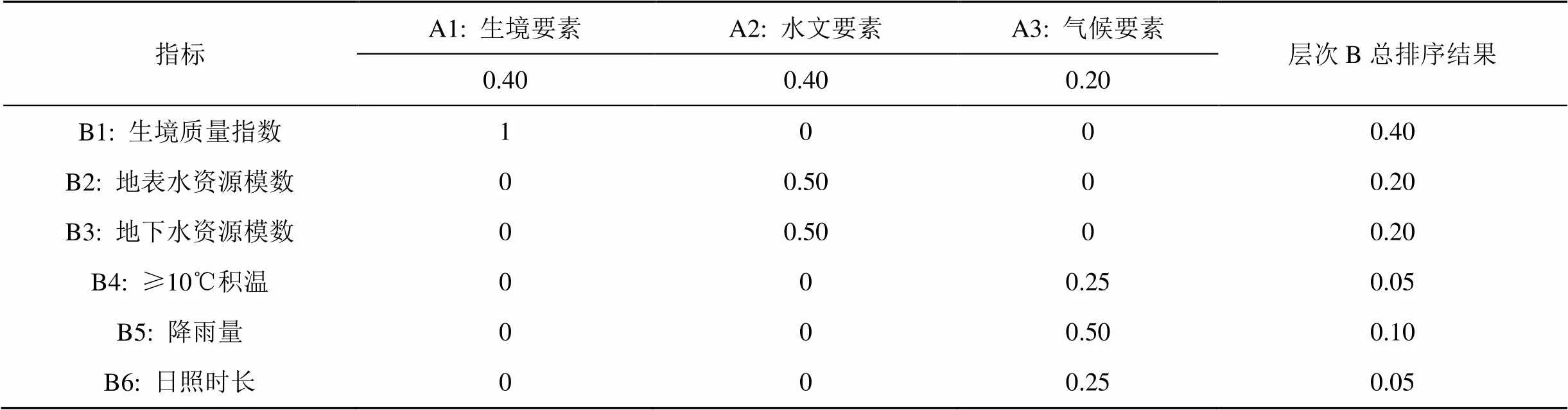

考虑到土地利用数据每五年一期, 将1995年到2014年划分为四个时期, 分别为1995—1999年, 2000—2004年, 2005—2009年, 2010—2014年。由评价结果可以看出, 安徽省生态弹性力总体较高, 但在近20年间评分依次为0.8205、0.8010、0.7968、0.7926, 呈现持续下降趋势(图3)。生态弹性力对应的指标比如土地利用等, 随时间变化非常缓慢, 这也使得生态弹性力变化缓慢。这里出现持续性的下降, 幅度对于生态弹性力而言较为显著。

表2 层次总排序结果

图3 1995—2014年各个时期安徽省生态弹性力变化

图3中, 生境要素、水文要素、气候要素的所对应的值均为其评分乘以其在生态弹性力评价中所占的权重。这里乘以权重的做法使得各个要素随时间变化的绝对量减小, 但仍可以看出: 1995—2014年, 生境要素以及水文要素评分呈现持续下降趋势,气候要素评分先下降后上升。由表2可知, 生境要素、水文要素、气候要素在生态弹性力评价中的权重分别是0.4、0.4、0.2, 可知生境要素、水文要素是影响生态弹性力的主要因素。考虑到这两个主要因素的持续下降, 下面进一步分析生境要素和水文要素的变化。

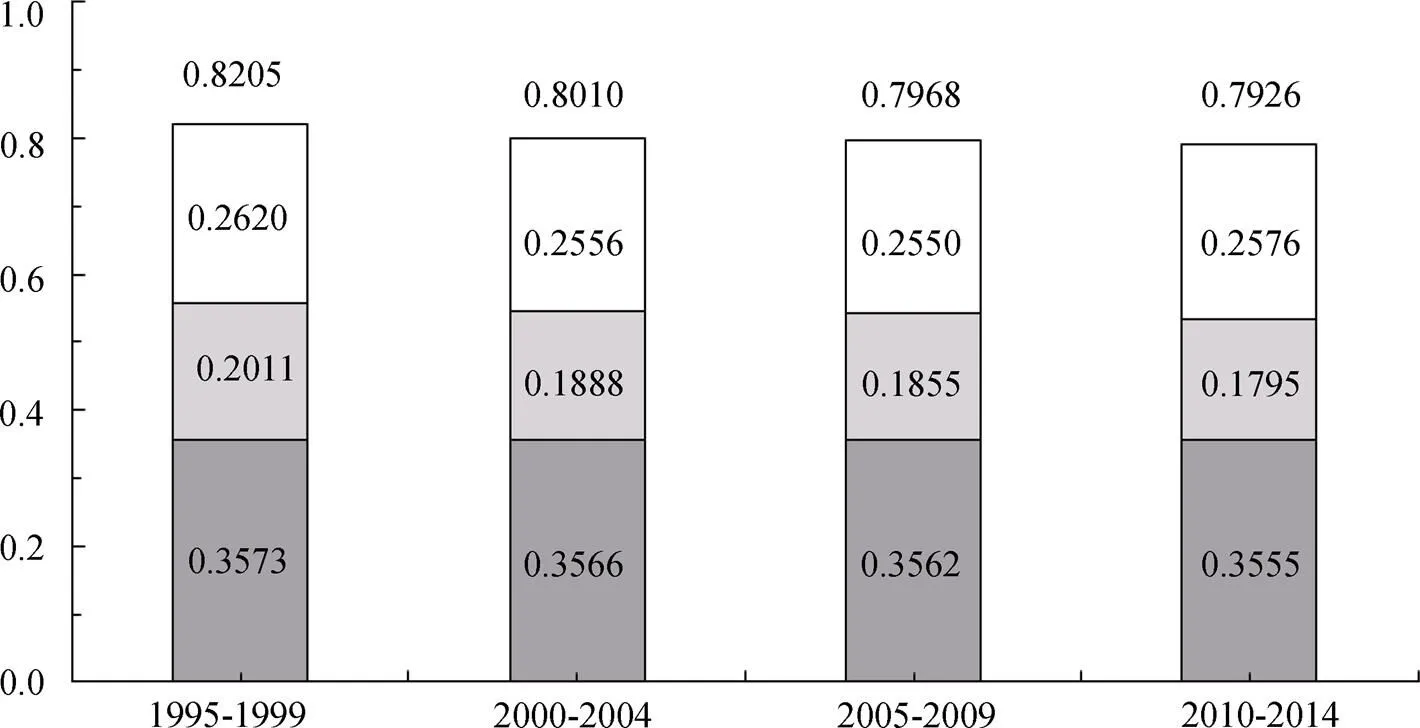

3.1.1 生境要素的变化

生境要素的下降, 主要受土地利用变化的影响。由图4可以看出, 全省的耕地和林地呈现减少趋势, 平均每5年的减少速率分别为448.1 km2、56.5 km2, 而建设用地、水域湿地、草地及未利用地呈现增加趋势, 根据趋势线, 平均每5年分别增加465.2 km2、26.9 km2、6.3 km2、0.9 km2。结合生境质量计算时赋予不同土地利用类型的权重可知, 耕地和林地的减少以及建设用地的增加是生境要素评价降低的主要原因。这反映了人类经济社会活动对生态环境的不利影响。

3.1.2 水文要素的变化

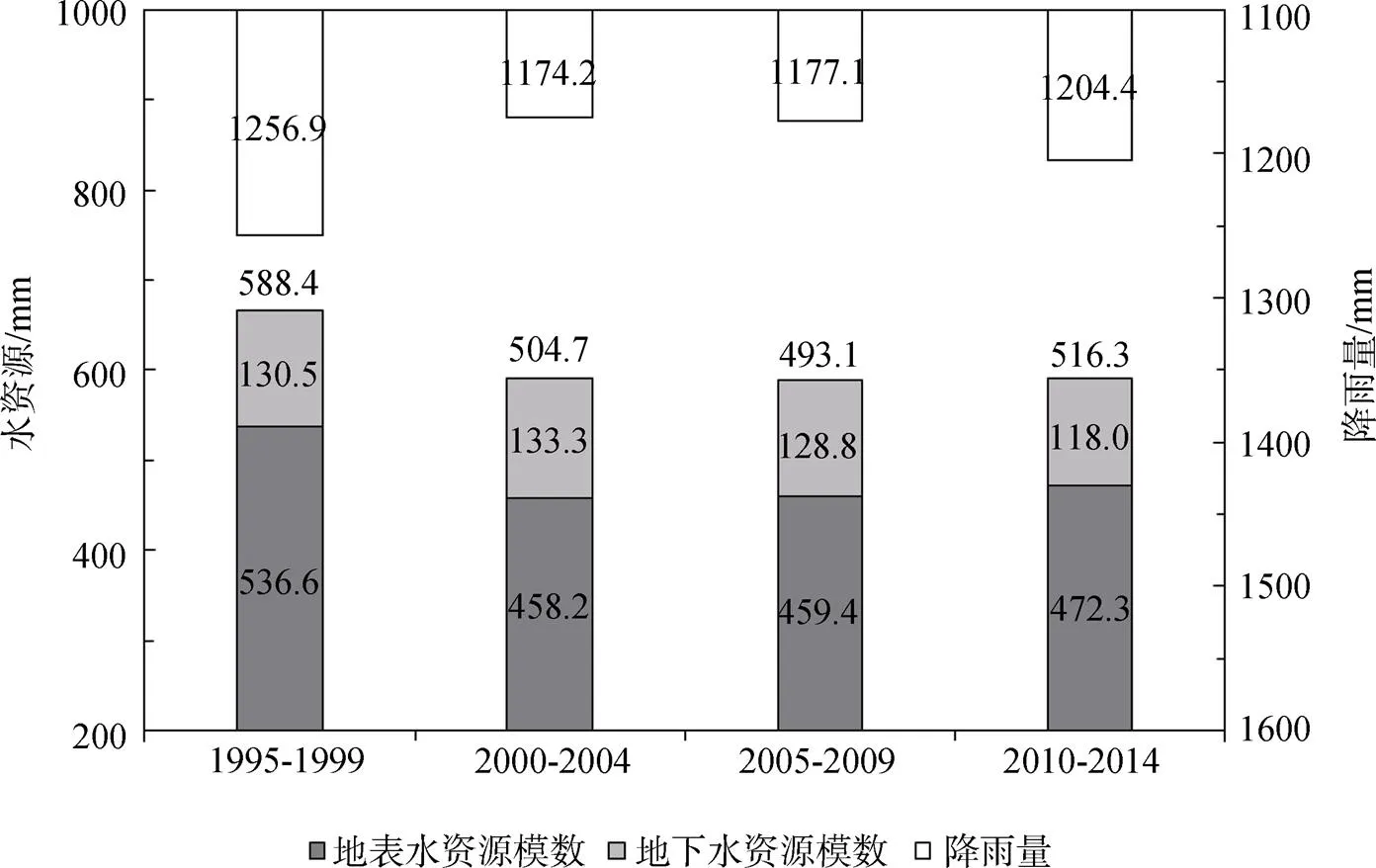

水文要素的评价包括地表水资源模数和地下水资源模数两个指标。由图5可以看出, 地表水资源模数先下降后逐渐上升, 地下水资源模数先上升后逐渐下降, 水资源总量模数(地表水资源模数+地下水资源模数)在前3个时期逐渐下降, 最后一个时期上升。水资源总量模数变化与降雨量的变化趋势基本一致, 这与“降雨是地区水资源的主要来源”相符合[18]。地表水资源模数在第一个时期到第二个时期下降, 之后逐渐上升, 地下水资源模数在第一个时期到第二个时期上升, 之后逐渐下降。水文要素的评价(图3)在四个时期都是下降的, 这是因为水文要素的评价中, 地表水资源模数与地下水资源模数权重相同, 第一个时期到第二个时期, 地表水资源模数的减小比例大于地下水资源模数的增加比例, 地表水资源模数的减少占主导趋势; 第二个时期到第四个时期, 地表水资源模数的增加幅度小于地下水资源模数的减少幅度, 地下水资源模数的减少占主导趋势。

注: a 耕地; b 林地; c 建设用地; d 水域湿地; e 草地; f 未利用地。

由图5还可以发现, 在第二个时期到第四个时期(2000—2014年), 降雨量与地表水资源模数是增加的, 地下水资源模数却呈现减少趋势。这是因为地下水资源除受到降雨量影响外, 还受到包气带厚度、持水条件等多种因素的影响。可以推测安徽省地下水资源模数的下降与两个方面因素有关, 一是地下水埋深的加深增大了包气带厚度, 二是土地利用方式的变化。根据胡巍巍等(2009)的研究, 人类对地下水开采的增加使得安徽淮北平原地区1990到2006年地下水的埋深有明显加深趋势[20], 另外, 根据《安徽省水资源公报》提供数据, 2006—2013年, 安徽省地下水供水量持续增加, 淮北地区地下水位累计下降1.37 m。可见, 安徽省地下水位埋深呈现增大趋势, 从而使得降雨对地下水的补给减小。同时, 建设用地的增加, 林地、耕地的减少, 增大了不透水地面面积, 也影响了降雨对地下水的补给。

图5 水资源量与降雨量的变化

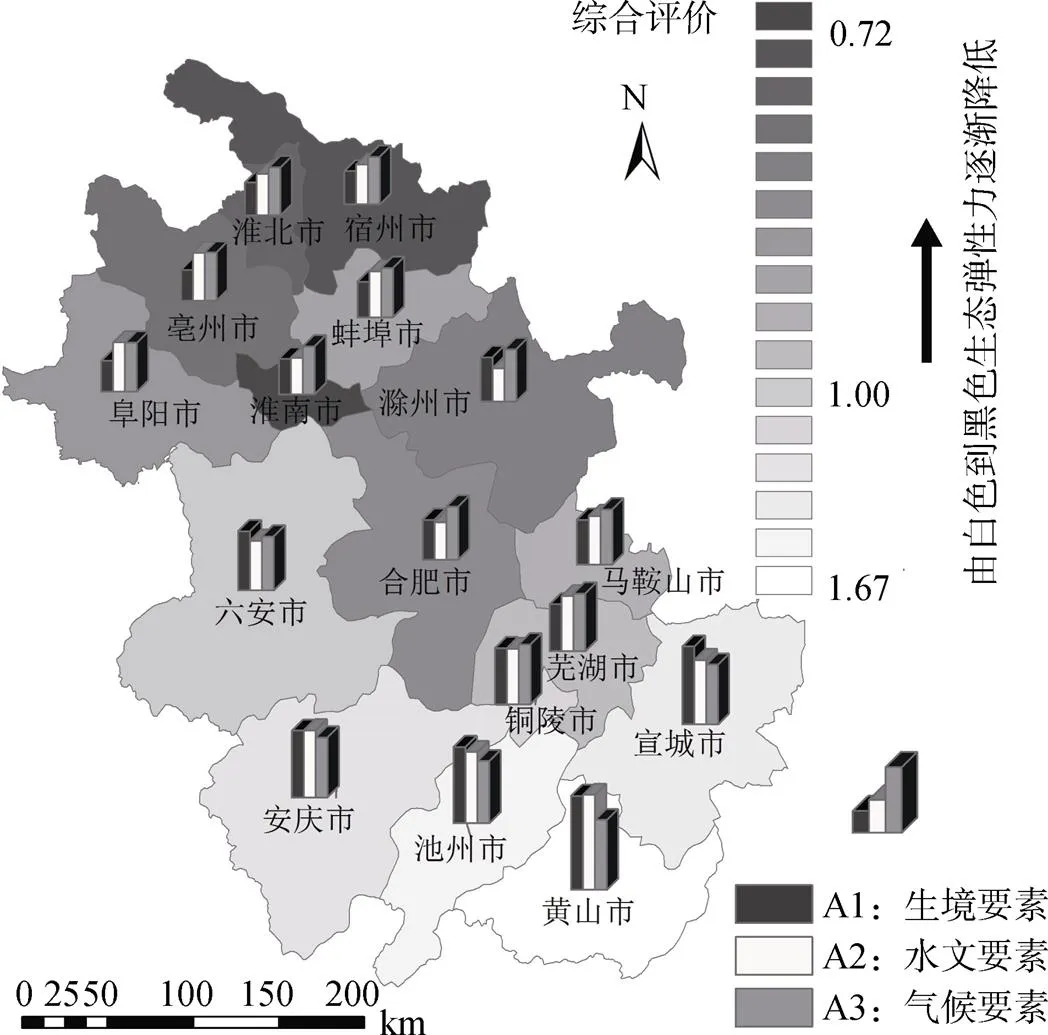

3.2 生态弹性力的空间分布

为了分析全省生态弹性力的空间分布规律, 以2014年的数据为基础, 采用前文相同的方法对11个行政分区的生态弹性力进行了计算, 结果如图6所示。可以看出, 安徽省生态弹性力由南到北呈现逐渐降低趋势。就各准则层而言, 生境要素、水文要素均由南向北均呈现下降趋势, 气候要素由南向北有一定程度下降, 但下降不明显。进一步分析可以看出, 从南到北的变化规律与降雨的自然分布以及土地利用方式有一定关系。南部黄山市有中国著名的黄山风景区, 降雨丰沛(多年平均降雨量1827.59 mm), 植被丰富(林地占比85%), 其生态弹性力居全省首位。实际上, 安徽省的旅游景区主要集中在黄山、安庆、六安等地[19–20]。良好的生态系统使得这些地区的旅游资源丰富, 而重视旅游产业的发展也使得人类活动对生态的破坏较小。良好的生态与良好的保护相互促进, 保障了这些地区的高生态弹性力。与之相对的是位于北部的宿州、淮北等地, 这些地区降水较少, 土地利用多为耕地和建设用地。

图6 2014年各个地区评价

4 结论

本文对安徽省1995—2014年的生态弹性力进行了评价和分析, 同时分析了全省各地市2014年的生态弹性力水平。结果表明, 1995—2014年安徽省生态弹性力在波动中呈现下降趋势, 生态弹性力指数由1995—1999年的0.8205下降到2010—2014年的0.7926。土地利用是影响生态弹性力的主要因素, 而水资源量的减少是引起安徽省生态弹性力下降的主要原因; 在空间上, 安徽省从南到北生态弹性力逐渐降低, 主要受土地利用方式和水资源条件的影响。

基于生态弹性力评价结果的分析, 为改善安徽省生态弹性力下降趋势, 保护全省良好的生态环境, 对今后的经济社会发展规划提出如下建议:

(1) 合理规划土地开发, 因地制宜发展, 构建生态文明。在现代化建设过程中, 注意制定自然生态空间用途管理办法, 禁止对土地用途的任意改变, 守护生态红线。同时, 要加强开展土地资源的监测, 动态掌握土地资源的变化情况。如对于黄山等风景区, 积极创建国家级风景区, 保护珍稀动植物资源。

(2) 控制对地下水资源的开采。地下水资源的大量开采将造成地下水水位的下降, 进而影响降雨对地下水资源的补充。为避免地下水资源的减少, 对地下水的开采要适度, 逐步封闭未经批准的开采井, 并且对于超采区要进行恢复性治理。

(3) 不同地区因地制宜, 保护和提高生态弹性力。安徽省不同地区自然条件和开发程度不同, 其生态弹性力也不同。需要根据各个地区不同的情况进行生态弹性力的保护和恢复。

[1] 董武娟, 吴仁海. 全球生态环境问题及保护对策[J]. 云南地理环境研究, 2004, 16(2): 74–78.

[2] 赵强, 李秀梅, 谢嘉欣. 济南市生态弹性力评价研究[J]. 生态科学, 2015, 34(2): 156–160.

[3] 廖柳文, 秦建新, 刘永强,等. 基于土地利用转型的湖南省生态弹性研究[J]. 经济地理, 2015, 35(9): 16–23.

[4] HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology & Systematics, 1973, 4(4): 1–23.

[5] ZHU J, RUTH M. Exploring the resilience of industrial ecosystems.[J]. Journal of Environmental Management, 2013, 122(10): 65–75.

[6] WESTMAN W E. Measuring the inertia and resilience of ecosystems[J]. Bioscience, 1978, 28(11): 705–710.

[7] 高吉喜. 可持续发展理论探索: 生态承载力理论、方法与应用[M]. 中国环境科学出版社, 2001.

[8] STERK M, GORT G, KLIMKOWSKA A, et al. Assess ecosystem resilience: Linking response and effect traits to environmental variability[J]. Ecological Indicators, 2013, 30(5): 21–27.

[9] 刘晓平, 李鹏, 任宗萍,等. 榆林地区生态系统弹性力评价分析[J]. 生态学报, 2016, 36(22): 7479–7491.

[10] 张宝秀, 熊黑钢, 徐长春. 新疆于田绿洲生态弹性度与景观环境分析[J]. 水土保持研究, 2008, 15(6): 112–114.

[11] 王云霞, 陆兆华. 北京市生态弹性力的评价[J]. 东北林业大学学报, 2011, 39(2): 97–100.

[12] 张鑫, 周涛发, 陈富荣,等. 安徽省可持续发展过程中资源与环境问题研究[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2004, 18(3): 109–115.

[13] 陈雪, 熊鸿斌. 安徽省生态环境安全问题及应对措施[C]// 中国环境科学学会2009年学术年会论文集(第三卷), 2009.

[14] PONCECAMPOS G E, MORAN M S, HUETE A, et al. Ecosystem resilience despite large-scale altered hydroclimatic conditions[J]. Nature, 2013, 494(7437): 349–352.

[15] PERZ S G, MUÑOZ-CARPENA R, KIKER G, et al. Evaluating ecological resilience with global sensitivity and uncertainty analysis[J]. Ecological Modelling, 2013, 263(1765): 174–186.

[16] 张星标, 邓群钊. 江西省水生态承载力分析[J]. 南昌大学学报(理科版), 2011, 35(6): 607–612.

[17] 王西琴, 刘子刚. 太湖流域水生态承载力研究[M]. 中国环境科学出版社, 2013.

[18] 莫淑红, 吕继强, 沈冰,等. 基于去趋势波动分析的降雨演变特性研究[J]. 西安理工大学学报, 2010, 26(2): 148–151.

[19] 胡文海, 孙建平, 余菲菲. 安徽省区域旅游经济发展的时空格局演变[J]. 地理研究, 2015, 34(9): 1795–1806.

[20] 胡巍巍, 王式成, 王根绪,等. 安徽淮北平原地下水动态变化研究[J]. 自然资源学报, 2009, 24(11): 1893–1901.

[21] 李燕, 周亮广. 基于LUCC的安徽省生态系统价值时空变化分析[J]. 人民长江, 2016, 47(17): 19–24.

[22] 柏秦凤, 霍治国, 李世奎,等. 1978年前、后中国≥10℃年积温对比[J]. 应用生态学报, 2008, 19(8): 1810–1816.

[23] 赵东, 罗勇, 高歌,等. 1961年至2007年中国日照的演变及其关键气候特征[J]. 资源科学, 2010, 32(4): 701–711.

The spatial-temporal variations and influence factors of Ecological Resilience in Anhui Province

Dou Mingwei1, TANG Lihua1,*, XU Xiangyu2, YANG Dawen1

1. Department of Hydraulic Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China 2.Water Resources and Hydropower Planning and Design General Institute, Ministryof Water Resources, Beijing 100120, China

Ecological environment protection and restoration have attracted more and more attentions because of the severe environmental problems caused by fast social and economic developments. Based on the concept of ecological resilience, this paper constructed an index system of ecological resilience in terms of climate, hydrology and habitat, and the analytic hierarchy process (AHP) method was used to obtain the weights of these indices in the system. Taking Anhui Province as an example, this paper calculated the ecological resilience and analyzed its spatial and temporal variations. The results showed that the ecological resilience presented a downward trend during the period from 1995 to 2014, which was mainly affected by the decrease of farmland, forest, and groundwater resources and the increase of construction land. For the spatial distribution, the ecological resilience showed a decreasing trend from south to north, which was caused by the differences of water resources and land uses.This research can provide a scientific reference for the protection of ecological elasticity in Anhui Province.

ecological resilience; analytic hierarchy process; index system; Anhui Province

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.06.024

F205, Q146

A

1008-8873(2018)06-184-07

2018-05-22;

2018-10-17

国家重点研发计划(No.2016YFC0401303)

豆明伟(1992—), 男, 河南省驻马店人, 硕士, 主要从事生态水文学研究, E-mail: 1670011700@qq.com

唐莉华,女, 副教授, 主要从事生态环境保护研究, E-mail: tanglh@tsinghua.edu.cn

豆明伟, 唐莉华, 徐翔宇, 等. 安徽省生态弹性力时空变化及影响因素研究[J]. 生态科学, 2018, 37(6): 184-190.

DOU Mingwei, TANG Lihua, XU Xiangyu, et al. The spatial-temporal variations and influence factors of Ecological Resilience in Anhui Province[J]. Ecological Science, 2018, 37(6): 184-190.