云海英光

——近代汪采白书画艺术

◇张飞莺

汪采白(1887——1940),名孔祁,字采白,一字采伯,号澹庵。因慕元代云林洁癖,甘愿为倪瓒日日洗桐,遂自号“洗桐居士”。安徽歙县人。汪采白少承家学,拜叔父汪律本为师。5岁从学于黄宾虹,后入南京两江师范学堂,师从李瑞清。曾先后任武昌高等师范学校、北京师范学校、南京中央大学、北京艺术专科学校教授。在南京与北京执教期间,与徐悲鸿、张大千、齐白石、黄宾虹等共事,并多有交往,是中国近代美术教育事业的重要奠基者之一。汪采白是继渐江、梅清、石涛之后擅长画黄山的又一代表人物,他用传统的青绿法表现黄山,给中国画坛注入了一股清新之气。时人称之为“新安三雄”(张翰飞、黄宾虹、汪采白)之一,且以“新安画派”的殿军目之。

汪采白处于新旧时代交替的社会,是一个敢于将现代摄影技术运用于画面取景的锐意创新者。身处科技发展时代并接受过西方美术思想熏陶的他,已不能满足于仅靠笔墨纸砚的形式去表现家乡黄山白岳醉人的美景,而是创意借助于照相技术将真实的山水云松拍摄成为胶片公之于众,复又根据瞬间抓拍取景的相片进行二次创作,以小青绿写意之法兼文人画图式,准确灵动地表现出世人难得一见的黄山险胜幽绝之佳境。

汪采白对大自然美从敏锐发现佳境始,到迅速捕捉镜头、准确把握角度、合理定格幅面,再到艺术提炼精华、笔墨重塑丹青等独特的书画创作方式,为中国美术界做出了不朽的贡献:他不仅拓展了传统山水画的审美视角,而且还丰富了中国画笔墨艺术的取材途径。后人当怀以敬畏之心去学习这种大胆勇气和变通的思路。其风格空灵率真的小青绿写意山水,较之古代冷荒疏逸的“新安画派”明显具有丰富的感情色彩,发展了安徽地域美术的面貌。所透露出欲将山水画南北两派互融渗合的尝试意向,对于中国画笔墨技法和理论的研究有着一定的借鉴作用。其对于我们今天研究如何更好地去发展当今面临多元文化冲击的华夏文明,理性地把握中华民族美术史文脉具有重大的启示和意义。

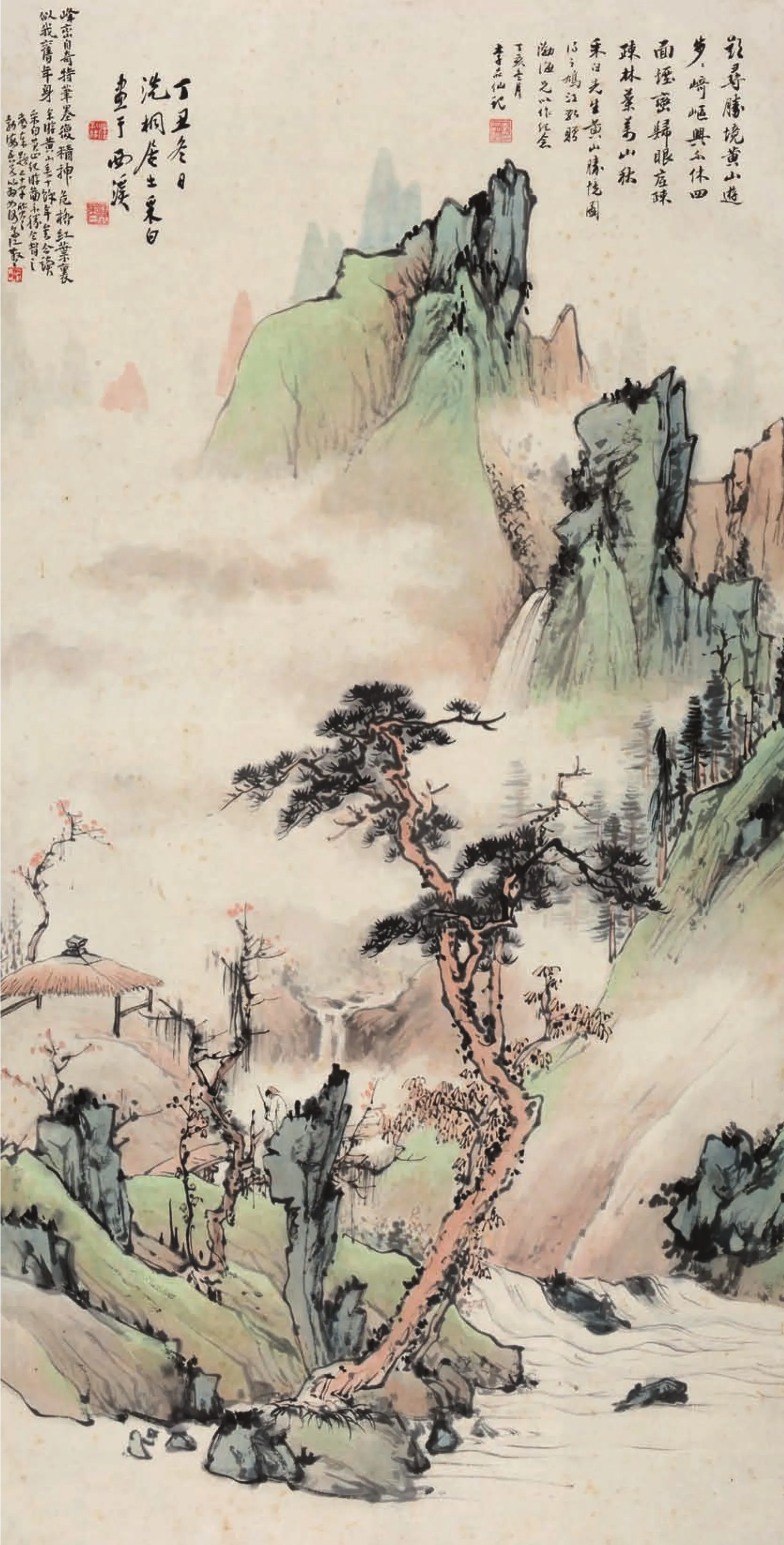

汪采白 游西园图轴 227cm×115.9cm 纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:余家与西园交谊非一世,纂钦先生,余幼时以叔呼之。先生于余颇加睐。余读书之暇,辄游西园。日必造,造必夜归。殆负笈秣陵,迹始疏。后糊口四方数年,始一返而亲近之。己巳中秋,先生命余作巨幅堂画。余应之而苦不得暇,讵意。不久,先生处归道山,此怀耿耿,未尝一日忘宿诺也。癸酉家居,渭占卋大兄复申前约,乃作此帧。惜先生不及见也。挂釰空陇,有恨如何。孔祁并识。钤印:汪孔祁(白) 游艺(朱) 得失寸心知(白)

一、清逸萧散的书画艺术

汪采白出生于徽州极富收藏的书画世家,其得丰厚的家学渊源、宋元诸家及新安画派技法的滋养和黄山造化的熏陶,以出世的态度貌写家山,成为近代“新安三雄”中继张翰飞之后、与黄宾虹同时继起的新安画派又一高峰。如果说黄宾虹汲取了新安画派伟峻沉厚的北宋风骨,那么汪采白则是把新安画派清逸萧散的元人气韵发挥到了极致。

汪采白的画路题材比较广,既有细致的山水风景,也有写意的花木竹石。而山水写生呈现了青绿、浅绛、水墨三种,花木竹石亦有设色与水墨之别趣。后人可以从他对新安画派的传承、对家乡山水的貌写入手,了解他由师传统、师造化起,进而在绘画、诗词及书画理论等各方面取得艺术成就的途径。

自新安画派领袖渐江高擎“敢言造化是我师”之旗帜,首倡貌写黄山白岳的传统以来,徽籍画家们无不以黄山自然景象为创作粉本,前赴后继,三百余年登临不止。

汪采白更是喜造家山仙境,意写造化之巧。他一生致力于绘画黄山,以或写意般的青绿赋色,或畅快淋漓的水墨,或笔线跃动的浅绛等多种灵活机警的笔法,描绘心中的黄山,抒发胸中的块垒。

(一)灵动清新的青绿山水

青绿山水是中国传统绘画的重要组成部分,以呈色稳固、经久不变的矿物颜料石青和石绿为主,表现色泽艳丽的丘壑林泉。自六朝人物画的背景始肇,隋代成为独立画种,发展至唐代“二李”确立了基本创作特色。两宋前后形成了金碧辉煌的“金碧山水”、灿烂明艳的“大青绿山水”、温蕴俊秀的“小青绿山水”三个门类,并在元、明、清三朝各自发展又相互影响,而以小青绿山水为盛。继而于明末出现热烈酣畅的“没骨重彩山水”基础上又发展成为近现代“青绿泼彩山水”。

当此中国的青绿山水发展到一个承前启后的阶段之际,39岁的汪采开始创意逐步尝试用青绿法写黄山。于继明代以来的文人小青绿山水中渗以健峻爽利的水墨皴法,将率性的水墨写意技法与传统的青绿山水体例相结合,用挺劲而瘦削的线条勾出山石和松云,在水墨淡彩皴染的基础上,先以较为轻薄透明的草绿(花青加藤黄)和赭石等色轻笼薄罩,然后用经过调制的石绿、石青局部点染提醒,从而形成用笔精细而不琐碎、设色瑰丽而不火燥,既有青绿山水的明丽,亦蕴文人画儒雅气韵的小青绿山水。作品具有“菠菜煮豆腐”般青绿翠白的个人特色,而有别于同时代诸名家工整细密、丘壑森严、层层渲染、瑰丽雄奇的青绿山水,将中国的青绿山水推上一个了俊逸新奇、清快可喜的新纪元。

《游西园图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽137厘米,纵长364厘米;画内横宽115.9厘米,纵长227厘米。图用方刚健劲的线条和清润明艳的设色,绘青山丹岩飞驰云外,红枫绿松临流含烟。游笈高士崖巅听瀑,古刹灵庙梵钟悠扬。幽径拾阶可入深峡,远峰淡岫望而难及。

《万壑秋锦图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽58厘米,纵长241厘米;画内横宽32.3厘米,纵长131.4厘米。

健笔浓墨与小青绿山水之体相合作黄山风景,游云飞瀑之间,布衣二人执手携杖,伫立于崖头之上。昂首聆听松涛雷瀑,放眼遥望远峰岫影。山中古寺巍峨,隐于云松雾海;悬崖仙迹空亭,立于缥缈平台。身后层峦峡谷中丹枫青松与修竹翠柏,跨涧相映,境颇幽邃。

《富春江上图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽50厘米,纵长263厘米;画内横宽34.8厘米,纵长72.7厘米。

图以湿笔淡墨写意法加染小青绿之色绘南方水乡富春江畔,鱼矶帆影没入云烟、梵刹亭桥隐于林木之迷离景象。山顶用浓墨大点、逸笔草草作矾头植被繁密状态,与规则成排的岗坡结构和林木沙渚,形成了视觉上节奏高低强弱、松紧张弛的差别,极尽畅怀骋目之趣。

《松溪云岫图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽47厘米,纵长180厘米;画内横宽32.5厘米,纵长67.5厘米。

图绘黄山松岩泉溪一角奇景:尖峰险峻,碧岩如洗;五色杂林似锦,万松吞吐烟霞。谷底泉水豹突,峡沟流溪冲折。栈道曲折攀高,石桥虹架两岸。云海悬崖深处,二三游客访仙。天边远岫阵列,飘浮于穹宇之上。

汪采白 万壑秋锦图轴 131.4cm×32.3cm 纸本设色1933年 安徽博物院藏款识:万壑松涛气已秋,闲来携杖豁眸。危桥处涧泉声急,古刹嵌岩梵韵幽。新雨暗添寒藓碧,残云乱拥晚峰浮。天土都胜境浑如此,何日登临作快游。雅白先生属画,为写此景并率题俚句请教。孔祁,癸酉。钤印:汪孔祁(白) 西溪(朱) 得失寸心知(白)道衡之章(朱) 桐南章氏藏(白)

《双溪阁图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山双溪阁下有颜色青白各异的左右两方深潭,系由山上人字瀑分流而下形成。山下石径、栈桥相连,穿过幽谷长峡可达阁塔,也可另辟蹊径,绕道而行穿洞登塔。山角泉溪奔流,丹枫翠柏似锦。

《始信峰图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山自狮子林至始信峰道中景色,片峰直崖高耸云外。峰头冠有驰松,崖顶丹庙静卧。山下林海深密,云烟吞吐其间。有游人或顺石阶坡斜上寻幽,或攀至飞崖之上遥望。昂首可见古刹仙迹,低头附瞰梦笔生花。

《前海丘壑图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山小心坡至文殊院途中绝胜,群峰嵯峨,崖台错落。柱峰巨松之下有陡坡万仞宛延绵长,游人结伴相携攀山。坡道愈行愈窄,前方峡沟仅容一身。入谷出洞后复经百折千回,方能到达终点。山顶遥望在即,霞光万丈;沿途云雾缭绕、松风猿啼。

《云谷寺图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山云谷寺周围风景,只见泉溪分两路自上而下合流。然有巨峰当道、中流砥柱,激起汹涌的水流。山上奇松怪树林立、五色斑斓,云烟迷茫之中,透出折瀑飞泻。高处直峰兀立,耸出云天之外。顶上苍松若龙,势欲振臂飞去。

《小心坡图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山小心坡附近云烟渺茫、怪峰危峙的险象。近景巨岩飞驰,夹道而立。岩上各立丹枫、青松一株,左右遥相映照。士人拄杖矫首,远眺对面直通绝顶的百步云梯。高处云霞满宇,岫影迷离。

图右侧作者行书自题并署名款:“小心坡附近有小径可达云谷,昔云谷僧定心,曾一度导游。途中多怪石奇峰,目不暇接。去岁往游,觅此径不得。脑海中仿佛昔游有此境。濡笔图之。时丙子春二月也。”题下加钤“采白”朱文正方印。

“丙子”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《莲蕊峰图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山高入云端的莲蕊峰秀色。其形若悬在头上的天外船艇,飘飞半宇;又仿佛一朵攒瓣待放的石莲花花蕊,浮于云海雾浪之中。游客大多慕名而来,攀缘千山万岭、拾阶寻迹探访。

图右下方作者行书自题并署名款:“莲蕊峰,又石船峰。登主雪台于云气中,望之有此形胜。”题下加钤“采白”朱文正方印。

汪采白 富春江上图轴 72.7cm×34.8cm 纸本设色1933年 安徽博物院藏款识:富春江上路,水没钓鱼矶。帆影依山暮,钟岚动翠微。癸酉十一月为渭占大兄画并旧作请教。孔祁。钤印:新安汪氏(朱)

《天门坎图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山天都峰麓侧之天门坎险隘。羊肠细道,陡直崎崛。朱衣老民斗笠拄杖,沿径拾级而上。越过众岩危关,良可一线登峰。至顶则见又一境界,乃进入前海域内。

图右上角作者行书自题并署名款:“天门坎,在天都峰之麓侧。巉岩若巍阙,气象雄伟。茒蓬至此皆直上,度岭渐夷坦。前海锁錀也。洗桐。”题下加钤“采白”朱文正方印。

汪采白 松溪云岫图轴 67.5cm×32.5cm 纸本设色1935年 安徽博物院藏款识:乙亥夏初,友人集晚香室坐谈之暇,引纸写此。洗相居士采白。钤印:汪孔祁(白)

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山砾砂庵附近景色。其左有龙瀑奔流,云松迷茫。峰顶有古塔摩天,耸立于万木苍林之中。远处群峰拥翠,赤壁屏立隔离了世外的喧扰,固守一片清静。

图右侧作者行书自题并署名款:“硃砂庵左壑中,溪流曲折,为人字瀑上游有僧塔,清凉境界也。洗桐居士。”题下加钤“采伯”朱文正方印。

《清凉台图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山清凉台松谷幻境,云海围拱的山峰巅顶形如冠盖。山上奇松飞扬,山下松径迷茫。周围圭峰仙剑,直指苍穹玉宇。游者倚岩看山,遥问路在何方。

图左上角作者行书自题并署名款:“自清凉台下松谷道中,峰峦秀拨于云气,望之盖形霛动中。丙子春。孔祁。”题下加钤“汪孔祁”朱文正方印。

“丙子”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《虎头岩图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山虎头岩诡险山貌。山中幽置茅屋数间,沿途万木繁华竞秀。山下清泉顺流而下,山角青岩错落砥柱。山外访客可沿溪乘筏,进入幽境后栖息憩修。

图左上角作者行书自题并署名款:“虎头岩上小壑中,先大父弢卢先生的置地也。拟筑屋数间于其上。示友朋溯山栖息之所,即以‘弢社’名之。孔祁识。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《狮林精舍图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山狮林精舍幽绝景胜。千层万重台崖叠嶂,繁松密林深山笼翠。精舍悄落于狮林峰下,小四合院仰承天水甘露,呼吸山林精华,实乃僻世修隐之佳境也。

图左上方作者行书自题并署名款:“狮林精舍,洗桐居士画。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《莲花峰图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山莲花峰百步云梯险绝之境。游者入鳌魚洞后而外眺,可见石阶蜿蜒上升,恰如白龙穿行于云天之上。高处途尽,前方有青峰千页、霞帙万卷,异趣别景,俨然不同于山途旁观之象。

图右上角作者行书自题并署名款:“莲花峰百步云梯之险峻,自鳌魚洞外顾,始见其奇。丙子闰月,洗桐居士画于秣陵。”题下加钤“孔祁”白文双边横扁方印。

“丙子闰月”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《鳌鱼洞图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山鳌魚洞沿途幽境。云遮雾掩山径险奇,能见度限于眼前地面,杖履之外渺然欲迷。然游人兴趣不减,继续摸索攀登。透过翻滚蒸腾的茫茫烟海,遥见远处有垂崖深壑形成隐深的洞谷。

图左侧作者行书自题并署名款:“鳌魚洞,廨于巉岩削壁中,境极幽险。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《凉台古松图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山清凉台古松貌奇。千年古松,秃枝独立于野道而不聚群相生。身无茂枝繁叶,却末木高举擎天;躯干伟岸斑驳,若巨冉起舞欲飞。表现了不屈不挠,傲霜拒寒的民族精神。

图左下角作者行书自题并署名款:“清凉台左右有二松,貌奇古。右久枯、左亦于最近萎去。如此胜境处,失点缀殊堪惋惜。恐数年后之游者,不复知有此物,状其貌以存之。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《度云巢图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘群山合拱,围成巢圈之状。山谷盆坳幽深,吞吐密云浓烟。其下石径细若一线,曲折穿行引路上山。崖顶有寺院屋舍隐居,高僧合掌临渊坐禅。

图左下侧作者行书自题并署名款:“度云巢,洞历小心坡径一线天,上达文殊院,有此气象。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《大士岩图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘黄山大士岩景胜之地。有巨石兀立,如观音大士降临。旁有奇松如冠,如护法罗汉伴石而生。高处有危岩欲倾,俯瞰云海翻滚。山坡上游人结伴行于道中,矫首遥看一天云河。

图左上角作者行书自题并署名款:“大士岩上王石撑空,云气荡摩,仿佛欲坠。丙子春二月望,洗桐。”题下加钤“采白”白文双边竖长方印。

“丙子春”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《石笋矼图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘巨石陡壁高耸,上有二人席地坐于崖边。俯瞰山下云海汹涌,雾迷石径。更有千峰圭立于其中,望若新发之春笋;正蓬勃成长,节节高升高。天边岫影辉映朝霞,红幢蓝帐极尽绚烂。

图右上边作者行书自题并署名款:“石笋矼,群峰耸立于停云中,望之如雨后春笋。后海奇观也。洗桐。”题下加钤“孔祁”白文双边横扁方印。

《狎浪阁图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘云山滴翠,林木欲隐。双瀑飞湍,溪浪奔流。途中有草阁水榭,倾欹危立于岸畔。有闲者凭栏而踞,坐看云起霞飞。坡上绿草如茵,枫柏竹梧成林。

图左上角作者行书自题并署名款:“狎浪阁,在白龙潭右,今己不可见。抿其形胜,构此帧。”题下加钤“采白”朱文双边竖长方印。

《龙潭石图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘雄伟的巨峰占据大半画面,山下有千年苍松独立领御风云。对面两山峙立立间,涧壑幽深。万丈白瀑宛若游龙出峡,沿山谷飞流直下。隐者或临渊踞坐岩上观赏云泉,或拄杖伫立崖头倾听雷瀑。

图右侧作者行书自题并署名款:“雨后攀坐龙潭石,望洗药溪上游泉泻玉,最为奇观。洗桐居士孔祁。”题下加钤“新安汪氏”朱文正方印。

《雨后黄山图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘青峰高峰,岩壁如洗。天边霞掩游瀑,岚覆龙松。山下危岩峭峙,云海若幕。游人于崖台边缘席地而坐,昂首遥看他山仙踪灵寺。然山路岖险,唯望而难及也。

图右上角作者行书自题并署名款:“黄山雨后多急溜湿,云开处素练空悬,激石成声,境益寂静。此为游西海道中所见,想像其景写之。洗桐居士。”题下加钤“汪孔祁”朱文正方印。

《危峰耸翠图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘青峰于群山之中脱颖而出,兀立独秀。周围众山拱卫,如护鸾驾出游。远处丹岩阵列,山腰白云为断。峰下岗峦错落,奇松聚生招展。石径曲折循山,没入浓雾深处。

《桥北汤池图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。图绘黄山景区入山口,左有亭台桑陌、石桥跨溪,右有小铭石阶,可循径谒庙。沿途奇松怪树夹道而生,入关高岗大山深莽难测。游客望亭凭栏雅座,茗茶闲聊看山赏景。

《青龙潭图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘巨石方峻,块垒叠加。崖头五色杂林,彩色纷呈;山下泉瀑从天而落,冲击跨岩、顺势奔流。壑壁石缝内野草丛,幽谷晦涧中雾气迷茫。天边山林欲隐,视觉印象破碎。

《散花坞图》

绢本,青绿。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘青峰圭立,丹崖横卧;蓝岫散游,奔云断山。近处涧瀑飞落,幽谷迷远。有松柏野花开满山崖,高士骚客闲坐岗头。薄雾缥缈之间,可见松影影影绰绰。

《九叠泉图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘坡峦绵延的山路上,石阶依势辅升。有茅亭立于半山腰处,供游人憩息观景。两旁红枫绿松夹道而生,对面崖壁横岩叠加。清澈的山泉自巅顶倾覆,次第冲折、九叠坠落于茫茫云壑之中。

图右侧中部作者行书自题并署名款:“九叠泉又名九龙瀑,昔有观瀑亭,圯己久。其址尚存,因几写其景,构亭以突之。”题下加钤“采白”朱文正方印。

汪采白 双溪阁图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:登双溪阁左观人字瀑,附瞰青白二龙潭,擅逍遥溪上游之胜。钤印:孔祁(白)

汪采白 始信峰图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:庚戌岁,游黄山自狮林至始信峰道中。有松林绿阴蔽天,境极幽邃。近年往游,己皆伐去。千年古木,不克斧斤,亦黄山一大厄也。写此不胜今昔工感。丙子春二月洗桐居士识。钤印:采白(朱)

汪采白 前海丘壑图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:小心坡至文殊院,曲折幽邃,步步入胜。为前海丘壑之最奇者。洗桐居士采白。钤印:采白(朱)

汪采白 青龙潭图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:青龙潭旁有巨石,元郑师山玉篆“龙潭”二字于其上。钤印:采白(白)

汪采白 散花坞图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:散花坞在始信峰下,壑底泉声,山霁云影。目游耳接,尘虑都消。丙子闰三月,孔祁画于秼陵。钤印:采白(白)

汪采白 百步云梯图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:莲花峰下百步云梯,岩石嵯峨嗣为险峻。钤印:采白(朱)

汪采白 云谷寺图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:云谷寺上行五里,二水会合处有危峰耸立,奇松多本。其上特具奇观。钤印:采白(朱)

汪采白 危峰耸翠图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:将至小心坡,四顾天门坎。危峰耸翠,曲径穿云。自慈先寺至此,奇秀空灵,斯为第一。丙子春日,雨窗写此。孔祁,时居秼陵。钤印:采白(朱)

汪采白 桥北汤池图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:汤池位小补桥北,自右拾级上为紫云庵。游黄山从此始。采白。钤印:孔祁(白)

汪采白 鸣弦泉图册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:鸣弦泉下巨石横空,雨后飞瀑拂石而过。其声冷冷若奏弦索。亦山中一奇也。采白。钤印:祁(朱)

汪采白 青鸾峰册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:自汤口入山,不逾一里。有峰黝然,如鸟展翼,日青鸾峰。百丈泉在其下。钤印:孔祁(白)

汪采白 扰龙松册页 43.5cm×30.5cm 绢本设色1936年 安徽博物院藏款识:扰龙松,夭矫多姿。为黄海奇松之一。略师新罗敷色写之,以存其神。孔祁。钤印:祁(朱)

汪采白 草亭望云图轴 39.5cm×31cm 纸本设色 1937年 安徽博物院藏款识:绍祖仁世兄华居落成,乔迁纪念。丁丑八月廿四日,西溪汪采白画。钤印:孔祁(白)

《桃林浮溪图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘巨峰群山之下,有桃林茂密成阵。沟壑游溪若龙,绕坎跨岗奔流。云霞笼罩映彩,风雾逐浪而动。天边古刹栉比,隐于崖角松荫。全幅无人无舟,远离尘嚣之地。

图左上角作者行书自题并署名款:“浮溪在桃花峰之阳,远望元门,如目前。志载:‘沿溪多梅花。’余数游,末尝见一株。岂为夅斤所伐抑?为野火所烧耶?戏写此帧,以寄遐想。丙子春日,采白。”题下加钤“孔祁”朱文竖长方印。

“丙子”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《百步云梯图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘青峰簇立天边,如石莲立于云海。其下陡岩夹道,密松高耸。有长坡险堤通向崖顶,滑削的山脊上有石阶辅凿的羊肠隘径,欲意登峰造极之游客均踽步战栗而行。

《鸣弦泉图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘深山绝壁或如阶递般进升高的方岩条梗,依势横亘辅陈形成山壁。有飞瀑数条由峰顶自上而下冲折飞落,叮咚清冷的击涧之声,仿佛仙人鼓瑟鸣弦。风来万摇木秋,低舞的溪边华林与高招的峰头之茂松均自然和韵并同声唱响。

《青鸾峰图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘绿草如茵的山坡上,奇树拂云,隐士看山。透过断云迷雾可见高处青峰展翼如鲲鹏振羽,势欲凌空飞去而横云为掩其踪。其下有百丈匹瀑冲落,跌入桃林游溪。

《扰龙松图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘白雾迷茫的深山之中,有二高士拄杖遨游于陡峭如削的山脊上。胜似闲庭散步,遥看远方飘浮于云中的幢幢岫影。身后圭峰兀立,披翠冠松。回臂盘折的苍松,矫首腾掷,形若展枝欲飞之虬龙。

《飞来石图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘群峰聚拥披翠,丹崖岫影飘移。山下万松成林,游人叹认观止:有石青润如玉,兀立岩台之上。恍若天外来客,爱慕黄山美景,偷闲私下凡界,来此栖息修仙。

图右上角作者行书自题并署名款:“自始信峰至云谷道中,右望峰顶存巨石高寻丈,卓然无所附丽,志称为飞来石。”题下加钤“采白”朱文双边竖长方印。

《剪刀峰图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘游人独自穿过繁茂的森林,抬头看见山壁似削的尖峰相拥,鬼斧神工般叠推成脉。峡间的羊肠小道,可直通云门。远处两山夹峙,峰巅锐利而中间豁分似剪;天边云烟深处岫影迷茫。

图右上角作者行书自题并署名款:“云门峰中分似剪,故又名剪刀峰。黄山诸峰皆位于汤口至太平道中之北。而云门与桃花两峰在其南百里外望黄山。天都、莲花而外,惟云门可见此,汤岭关望云门景也。”题下加钤“采白”朱文正方印、“孔祁”白文双边横扁方印。

《蓬莱三岛图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘万木锦林之中突见三块瘦削的巨岩载松直立于平地,奇特灵逸的造型和苍翠鲜活的植被,宛如盆景般秀丽动人,并与周围方岩圆峰及低岗圭岫形成极大的反差而令人叫绝。

图左上方作者行书自题并署名款:“文殊洞下三峰瘦削,亭亭如石笋。志称为‘蓬莱三岛’。上多松,皆生石隙中。粗逾臂,不知为何代物,奇秀如此。洗桐居士。”题下加钤“采白”白文双边竖长方印。

《文殊院图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘陡壁斜峙,其下犬牙交错,山间石阶肠道辗转,循径可至崖顶。隐者临测独坐,遥望隔壑硃峰。天边圭岫似剑,阵列直指霄汉。脚云涌若海,万象没入迷茫。

图左下角作者行书自题并署名款:“文殊院前存危石,据其上观耕云、天都两峰,云气往来最为旷朗。”题下加钤“采白”朱文正方印。

《慈光寺图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘巨峰组配,列队递升;身披硃砂,霞光映宇。山下云烟缭绕之处,松林繁茂之间。有严寺灵庙巍峨,其名曰硃砂庵。殿台回廊层层进升,香客与僧侣相对论禅。

图左上角作者行书自题并署名款:“慈光寺在硃砂峰下,又名硃砂庵。为黄山最崇焕之古刹。建筑宏敝,红羊劫后。两庑已成菜畦。昔万历时所赐铜塔之殿基留存。丙子闰月,洗桐居士并识。”题左加钤“采白”朱文正方印。

“丙子”为1936年,时值汪采白实龄49岁。

《半山寺图》

绢本,青绿,册页。画外横宽53厘米,纵长73厘米;画内横宽30.5厘米,纵长43.5厘米。

图绘在由黄山硃砂庵至殊院道中之盘山弯道上,于坳谷内隐建古庵一所。山壁方岩倒悬,山顶苍松覆荫。山外云隐丹岫,山下雾掩万象。近处有危栈跨壑,秋树御风高帜。

图左上方作者行书自题并署名款:“半山寺,筑于硃砂庵至殊院道中。游踪至此,可以稍憩。此为立金鸡石下遥望桃花峰之景。丙子三月,写于秣陵。采白。”题下加钤“祁”朱文正方印。

《草亭望云图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽56.5厘米,纵长201厘米;画内横宽39.5厘米,纵长31厘米。

图以游云为主题,作青峰翠岗峙立、飞瀑茂松互鸣之自然胜境。只见白云如龙,穿插山间,万山争翠,矗立岀霄汗。山下崖台之上,有茅亭独树临渊。内有二人对坐其中,昂首赏看一天云烟。

着色茅亭古松,山峰林立,云烟缥缈。

汪采白 黄山胜境图轴 133.4cm×67.8cm 纸本设色 1937年 安徽博物院藏款识:丁丑冬日,洗桐居士采白画于西溪。钤印:汪孔祁(朱) 汪氏采白(朱)

《黄山胜境图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽83厘米,纵长272厘米;画内横宽67.8厘米,纵长133.4厘米。

图作直峰林立于云海,半掩妙颜。云下隐现落泉水口,激浪飞沫。近岗有草亭空陈,瘦石独立。岸畔生孤松高帜,与霜枫相伴。长溪出山入江,有板桥横架。白衣高士拄杖立于桥头,矫首遥望邈远胜境。

图左上方角有林散之草书补题五言绝句一首并署名款:“峰峦自奇特,笔墨复精神。危桥红叶里,似我旧年身。余游黄山长十余年矣,今读画奉题二十字质之。勃海五以为如何?乌江林散之。”题下加钤“散之”朱文正方印。

图右上方角有李品仙行书补题七言律诗一首并署名款:“欲寻胜境黄山逰,步步崎岖兴不休。四面烟峦归眼底,疏疏林叶万山秋。采白先生《黄山胜境图》,得之鸠江,欲赠勃海兄以作纪念,丁亥冬月,李品仙记。”题左加钤“李品仙印”白双边正方印。

“丁丑冬日”为1937年,时值汪采白实龄50岁。

汪采白 云蒸峰驰图轴 67cm×46cm 纸本设色 1938年 安徽博物院藏款识:绍祖世先生属画,戊寅,采白。钤印:汪印孔祁(朱)

汪采白 桥上清谈图轴 172.5cm×81.5cm 纸本设色 1939年 安徽博物院藏款识:惠如宗兄雅属。已卯春日,采白画于籐浦。钤印:汪印孔祁(白)

《观山听雨图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽74厘米,纵长228厘米;画内横宽54厘米,纵长107.5厘米。

图用奔放潦草的至灵之笔,草写耸出宇外的至灵之山。初晴如洗的山下云水映天,披彩似锦的奇树疏立成林。烟海霞雾之中,见游人结队攀缘;趋向峡栈深处,意欲寻峰访仙。

《云蒸峰驰图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽56.5厘米,纵长201厘米;画内横宽46厘米,纵长67厘米。

图绘乱峰错落缥缈、青岫林立游移。云断山腰,雾遮壑谷。峡间有白瀑斜冲而下,没入浓厚的水蒸气中。近岸岗头疏林成阵,吞吐烟岚。坡下有琉璃顶寺,蓝瓦映照霞光。茫茫云海之中,突现高坝急流,跨梁而过。令人于迷茫中独得意外惊喜。

《桥上清谈图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽厘米,纵长244厘米;画内横宽81.5厘米,纵长172.5厘米。

图绘乱石错岗嵯峨,悍然砥立于丰松湍溪之间;龙脉蜿蜒升腾,乘云驾雾遨游于苍穹。石栈依山攀高,流瀑冲折飞落。山下隐士对坐于石桥之上,悠然听松赏景心无尘埃。

《百尺清流图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽37厘米,纵长156厘米;画内横宽33厘米,纵长132厘米。

图山洞深幽,涧水成河。壑壁之上有悬瀑直冲而下,跌入水口潭面泻玉吐珠。洞口有隐者独自渡过横堤、穿林跨溪,盘坐于飞崖平台之上,面对长峡幽谷和着泉声浪韵独操横琴。山外赤壁直立,青峰高耸。江河映宇,远岫云游。

《青山闲游图》

绢本,青绿,立轴。画外横宽41厘米,纵长174厘米;画内横宽30.5厘米,纵长46厘米。

图无详细描写,仅用淡墨简笔率意勾写大块山廓,复以青绿线条渍染刷扫山势走向以区别岩石的体积和走向。中间以留白不染的白阶分割左右两组群脉,山尽关顶横跨两边的石桥上,有二人结伴游山赏景。山口双松耸立道旁,坡下石级寻山可上。远处断云之上赫然矗立两座大山,相夹而峙宛如天门屏立。

《世外桃林图》

纸本,青绿,立轴。画外横宽厘米,纵长厘米;画内横宽32.8厘米,纵长131.2厘图用整练清润的笔墨,造就了深溪桃源幽境。明静曲折的之形水湾,藏首曳尾似长龙游江。循溪而进,两岸桃林夹立。入洞另有一番境界,此处隐略未着细写。崖顶苍松似冠,掩映仙踪丹亭。山外沧江广阔,岸畔茅屋成群。彼岸青峰万仞,其后云岫奔腾。

图右上方作者草书自题七律诗一首并署名款:“性真自是葛天民,五柳能回太古春。世外那知天历数,桃花并不识秦人。”题左下钤“洗桐居士”白文正方印。

汪采白 百尺清流图轴 132cm×33cm纸本设色 1939年 安徽博物院藏款识:迤逦三叉路,清冷百尺流。颓阳明乌背,新水活鱼头。帆影遥相逐,征车暂且休。前程姑莫问,得意佳句留。己卯嘉平,振东仁兄大雅之属,采白。钤印:汪孔祁(白)

汪采白 青山闲游图轴 46cm×30.5cm绢本设色 1940年 安徽博物院藏款识:庚辰春日,写似侠奇先生。采白。钤印:汪孔祁(白)

汪采白 世外桃林图轴 131.2cm×32.8cm纸本设色 1940年 安徽博物院藏款识:性真自是葛天民,五柳能回太古春。世外那知天历数,桃花并不识秦人。洗桐居士采白。钤印:洗桐居士(白)

(二)雅洁明暖的浅绛山水

文人山水画以水墨为主,但全用水墨,则未免单调,所以又在画中略施暖赭色泽,形成了浅绛山水,又称为“吴装”山水。古代山水画家中,唐代的王维,五代的卫贤、董源、巨然,宋代的李成、许道宁、郭熙,元代的黄公望、倪云林、方从义、朱德润等,都多作浅绛山水,用以表现深秋和早春时节的景色。

汪采白有效践行着新安画派先哲们自娱娱人的绘画理念,并在上溯倪黄之同时不断寻求艺术突破,把传统的浅绛山水技法融入描绘黄山真景的创作中去。其先以墨笔构筑状物的基础形态之后,在水墨勾勒皴染的基础上,复略施以淡赭石为主的浅度色彩;然画面布景乃全以墨为主干,其轻施清淡透彻之色仅为辅助润目,实际无轻重之足关矣。

汪采白 秋江晚照图轴 27.4cm×77cm 纸本设色 1911年 安徽博物院藏款识:秋江晚照。宣统辛亥闰六月朔日,配乾仁丈世大人属画,为写此景,孔祁。钤印:祁(朱)

《秋江晚照图》

纸本,浅绛,横幅。画外横宽35厘米,纵长115厘米;画内横宽77厘米,纵长27.4厘米。

用稳健疏逸之笔、鲜丽设色作秋江平远、锦林如华意境。溪边野村静秘依山傍水,远处古塔高耸与云岫并驰。江中柳林沙渚层浮,芦苇细浪随风而动。天上征鸿成阵,御风追帆高飞。

《黄山莲花峰图》

绢本,浅绛,立轴。画外横宽47厘米,纵长94厘米;画内横宽34厘米,纵长50厘米。阔笔概写浮于云端之上的巨峰群组,形似一朵瓒簇待放的白莲。茫茫云海不见壑瀑泉岩而有石阶通顶,丹翠青华的千峰万岭中唯其辉耀穹宇、独领风骚。其下崖巅冠松成林,掩隐着危倾的陋茨颓屋。

《黄山小景图》

纸本,浅绛,立轴。画内横宽51厘米,纵长25厘米。

图用单线空勾礸岩立峰与丹霞赤壁隔壑相望,山间长松枫柏杂然成林,其下泉溪路径为云所断。山外水墨与花青渍染的远岫如影幢幢。全图除树干和峰头山坳用暖赭淡墨轻濡外,几乎未见皴线勾擦、亦素不假色。虽为作者卧游黙写之墨戏,但却勾画出对黄山地貌最纯粹的印象。

《钓罢归来图》

纸本,浅绛,立轴。画外横宽52厘米,纵长231厘米;画内横宽39.4厘米,纵长127.4厘米。

图仿元人平远山水图式作钓者乘舟闲泛江上,两岸裸岩荒岗错立、秋林五色杂陈。远山层岩叠谳,彼岸丹枫似血。天上征鸿成阵,野松凌空飞驰。简笔单勾淡染,气象清旷寥廓。

《高岗幽亭图》

纸本,浅绛,折扇面。画外横宽62.8厘米,纵长66.4厘米;画内横宽51.4厘米,纵长19厘米。

淡墨简笔概写半天巨峰,为流云所横断。山后崖台上有空亭独立,附瞰众山之渺小。山间松柏杂陈,秋华五色斑斓。山外青峦岫影,遥移游槎幢幢。山角泉眼矶石,出乃涧峡入口。

图左上角作者草书自题并署名款:“霆声仁兄大雅清鉴,癸酉五月。孔祁。”题左加钤“采白”朱文正方印。

“癸酉五月”为1933年,时值汪采白实龄46岁。

《仿倪山水图》

纸本,浅绛,立轴。画外横宽56厘米,纵长182厘米;画内横宽45.5厘米,纵长85厘米。

图绘方峻陡险的群峰,排列组佩形成山架。山前斜坡低缓,繁林茂密。山背壑谷云雾笼罩,接引青岫。近景碎笔点就的岗台之上丹枫翠柏和奇松梧桐相映成林,彼岸霞辉云断的方折整岩形成体积疏密粗细、色彩素洁锦丽、布景平远高远的鲜明对比。

《秋雪盫图》册页

纸本,浅绛,册页。画外横宽约33厘米,纵长29厘米;画内横宽29.2厘米,纵长25厘米。

图绘野山荒谷之中秋风狂飙,激起波浪泛湧。岸上危屋颓漏,空朽欲倾;水边树木摇曳,劲草纷披。彼岸湍溪之侧有孤岗独树,桃花散香。远山岫影连绵,均为云雾横断。

《西溪读书图》

纸本,浅绛,册页。画外横宽约33厘米,纵长29厘米;画内横宽29.2厘米,纵长25厘米。

图绘方塘水圩岸畔,有梧桐修竹掩映茅舍两间。屋内主人席地盘坐案前,闲读诗书。窗外遥见长桥虹卧水面。近岸丹枫翠柏、颓柳高芦,远处长山横亘、青峰岫影。

《空亭疏树图》立轴

纸本,浅绛,立轴。画外横宽47厘米,纵长218厘米;画内横宽33厘米,纵长95厘米。

图系仿倪云林山水体貌,作二岸一水式平远之景。湿笔淡笔草写双峰并峙,平涂渍染岫影如翠。水墨意勾疏树杂林,曲线坡峦岩矶。寥寥数笔构空亭临江,方折块垒造陡岩壁立。全境无人无舟,境极幽静。

《远山溪桥图》立轴

纸本,浅绛,立轴。画外横宽40.6厘米,纵长99厘米;画内横宽34.3厘米,纵长92厘米。

图用水墨淋漓之笔,意写仿倪山水。乱岗错落之上疏树倚立,湖山静远之间桥渚横陈。远峰荒莽而岫影深重,彼岸野村隐于云林。全图无人无舟,水平烟茫。笔淡意浓,境疏逸远。下部坡石上枫林老树溪桥茅舍隐约于水涯,远山逶迤。

《为查山〈窗横野色图〉补景并题》

绢本,浅绛,立轴。画外横宽89厘米,纵长262厘米;画内横宽63.5厘米,纵长125.5厘米。

图以细致的笔墨和清润的设色绘深山莾林之中,隐者筑栅栏茅屋数间修身。主人或独卧临水高榭读书,或凭栏远眺山光水色。溪湾有桥横跨双涧,林边有大雁结队穿飞。山顶古塔严寺没入云林,天边绝巘难及而秀色无限。

上诗堂附汪采白草书题记一篇:“渭占大兄以金一饼得此帧补壁,戊寅春二月大雪过西园闲话,以天寒索酒御之。渭占嫌此画气促,嘱为润色,余酒兴方浓,亦不遑谦揶,竟允其请令。弟三五辈咸在坐,乃磨墨者摘画移案者纷纷然不俟饮竟秦盃撤席。不得已,乃为补山、补泉石,成此景。惟铁蕉不知何许人?亦不知何时人?笔墨似规摹董巨者,工力颇佳。余今乃竟有此荒谬之举,实乃杜康使我也。后之读者谓吾画龙,点睛也可,谓吾画蛇添足也亦无不可。洗桐居士戏志。”

《桃花流水图》

纸本,浅绛,立轴。画外横宽66厘米,纵长121厘米;画内横宽59.7厘米,纵长119.5厘米。

图用简劲粗笔勾绘坚洁的巨峰斜峙,无皴轻染而质感强烈的崖头高耸似天马欲飞,冲出霄汉。山下云霞掩映着桃林香谷,奔溪急湍冲折入江。有雄岩矗立江心,中流砥柱于海海云水之间。无人野谷万桃竞放,馥气满宇令人沉醉。

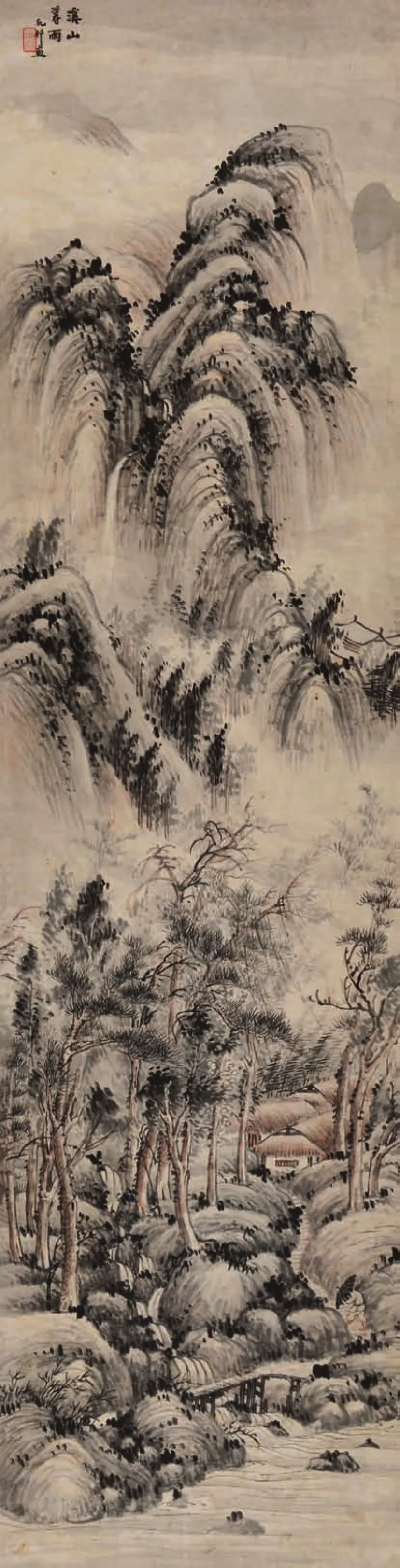

《溪山暮雨图》

纸本,浅绛,立轴。画外横宽59厘米,纵长271厘米;画内横宽44厘米,纵长172厘米。

图绘群峰相拥组佩、叠加形成龙脉,蜿蜒游弋于云端之上。山下林木繁茂,掩映茅茨数间。石上清泉奔流,冲折跌落溪江。水上木栈横跨,幽径攀岩而上。山雨狂风乍来,野樵撑伞逆行。用细致的笔墨和温暖的色调表现了一种隐居僻俗生活的乐趣。

(三)笔简意幽的水墨山水

水墨山水系纯用勾斫、皴擦、点染的笔法描绘物象的结构和质感,复辅以浓淡干湿、泼破积烘的墨法表现体积和气韵。

我国从中唐开始,以张璪、王维、王洽等人首倡水墨山水画之风,至五代后有了董源、巨然水晕墨章、形神兼备的韵味水墨山水画。元代倪云林长线淡墨划出山峦向背、少量水渍烘晕染出野云轻岚的天趣山水,给人以一种秀润淡雅的享受,突现了文人雅士放怀丘壑的率性情怀。明清两代有所发展,形成了一整套以水墨为主体的表现技法,并在理论上强调有笔有墨,笔墨结合,以求达到变化超妙的境界。

汪采白古淡天然的水墨山水,重线劲健坚韧,大墨沉着点苔,布景疏淡清逸、笔法精练爽利,物象神完气足。林烟清旷,情景交融,继承并发展了“新安画派”的技法及理念,孤高萧疏的神韵来自渐江之裸骨山水,用挺拔瘦削的笔墨,和洁净荒寒之格调.将其简劲的风骨推向了极致。其墨色明洁、萧疏简淡,颇具渐江的冷逸之风,给当时的画坛注入了一股清新之气。

汪采白 黄山莲花峰图轴 50cm×34cm 绢本设色 1925年 安徽博物院藏款识:用南田笔法、新罗设色,写黄山莲花峰,冷峭隽逸兼而有之。乙丑,澹盦赠宗汉贤弟。钤印:汪孔祁(白)

《松亭访友图》

纸本,设色,立轴。画外横宽131厘米,纵长67厘米;画内横宽67厘米,纵长130.4厘米。

图用水墨淋漓之笔,写高松高独颓树相依。其下茅棚水榭临水而立,近处乱石怪岩高垒成岗,彼岸云水之上雨山湿重,植被丰厚迷于云雾之中。

《深谷幽居图》

纸本,设色,立轴。画外横宽51厘米,纵长200厘米;画内横宽34.3厘米,纵长92厘米。

以灵动而虚灵的线条和浓淡深浅的笔墨,草草逸写深谷幽壑中云霞氤氲彩映天、竹舞松摇御山风的引人境胜,表达了作者对自照界美好景相的奇异映象,以及内心向往离垢逃俗、茅屋隐居之高洁情趣。

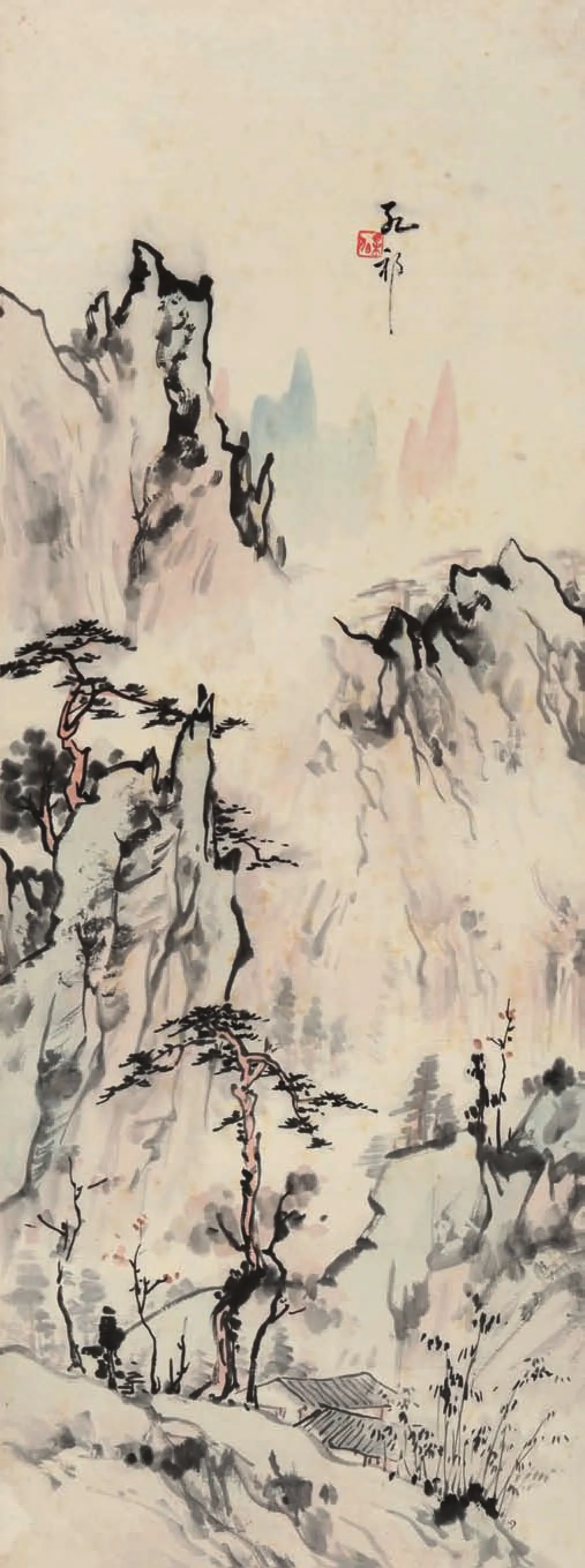

《黄山邱壑图》

纸本,设色,立轴。画外横宽52厘米,纵长211厘米;画内横宽40厘米,纵长71厘米。

图以淡墨长线绘山峰外廓,水墨轻孺山壁,花青罩染峰头、浓墨大笔点笞,细笔勾画松庙。谷间留白为云烟断山,远处色块写岫影蒙眬。画面上不着天际,下不接地壤,浮峰移半天,飞渡于云海之中。

汪采白 黄山小景图轴 50cm×34cm纸本设色 1929年 安徽博物院藏款识:黄山小景。己已秋写,孔祁。钤印:采白(朱)

汪采白 钓罢归来图轴 127.4cm×39.4cm纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:钓罢归来刚日落,一行秋鹰破烟飞。癸酉夏月,采白。钤印:汪孔祁(白)

《空谷流泉图》

纸本,水墨,立轴。画外横宽59厘米,纵长212厘米;画内横宽40厘米,纵长94厘米。

图用淡墨空勾巨崖壁立如屏,山下积岗拱围成塘;有泉瀑自峡间流下,击涧冲矶而洄流如带。水墨意写溪边野树卓立,迎风摇秋。云中远岫孤木,极尽天姿。全图无人人舟,气象清凉沁脾。

《半天云岫图》

纸本,设色,立轴。画外横宽45厘米,纵长206厘米;画厘内横宽33米,纵长84厘米。

图用灵动放逸的水墨写意之法,草草数笔摹绘“新安画派”风格之淡萧山水。湿重的直峰排立,于游弋如龙的飞云之中;巨大的丹崖如屏,载岫横亘于天外。峰后幽谷崖台上方庙危立,峡谷泉瀑跌落于云松深壑之间。

《寒江挂帆图》

纸本,设色,立轴。画外横宽129厘米,纵长79厘米;画内横宽34厘米,纵长97厘米。

图用劲笔浓墨写千年颓柳斜立岸畔,细线勾勒江中篷舟挂帆随波泛浪。水墨濡染沙洲横陈静卧于江心之中,花青平涂作远岫峦影欲隐于云天交际之间。近处杂树相生,枝叶纷坡。树旁寒鸦穿飞,尽领秋色。

二、直抒胸臆的花木竹石

松柏古木、梅兰竹石是中国人感物喻志的象征和文人诗画中最常见的题材,那清华其外,淡泊其中的品质,寄托了着人们对审美人格向往的境界。

汪采白虽偶作清逸生动的花卉、人物,但笔端活泼,天真妙绝之图均为本心流露,故而颇以此自负。其花木兰石、藤树松竹均为大笔写意而成,且具有明显的书法用笔意味。他敢于突破前人窠臼,几乎不用先行打稿,而是兴来落笔即成。将欲意表达的意境,在特定的环境气氛中,依据“书画同源”之理,删繁就简;运用卓越而富有创造性的构图技巧大胆剪裁,运笔如飞,纵横豪致,出入新罗白阳之间,得冷艳幽趣,清隽神妙。把中国书法的用笔与绘画的笔墨两相结合,达到了形神兼备的艺术效果。

如用节奏起伏有致的笔调写竹,与楷书的“永字八法”相呼应。叶片呈活泼灵活的“个”“介”字形,撇捺笔画有力,富含笔墨情趣,体现了文人画家的风雅韵致。以流利洒逸的草书之法画姿致纵逸之兰,秀叶疏花如作字点画,表现出一种恬淡疏朗、清癯雅脱的悠闲格调。梅花以枯笔运转写就树干,花蕊用浓淡色笔点染,力透纸背,满纸清逸。

用书法上扭转涩进的飞白写出的古木松柏或枝干刚健劲峭、傲然挺拔,或腾掷欲飞、意气勃发。陡峭的岩石多以苍健洒脱之笔,侧峰简括勾勒出轮廓;偶尔略施皴染,辄令体貌显得英挺瘦削、内敛厚重。标志着刚强不屈的民族气节,当与坚傲幽淡的松竹梅兰交相辉映时,则相得益彰,充满了深刻的喻义。

《松梅竹石图》

纸本,设色,立轴。画外横宽76厘米,纵长147厘米;画内横宽55厘米,纵长118厘米。

图以大笔狂写绘着色松梅竹石,气宇轩昂。水墨渍染作峋怪瘦漏的湖石矫首傲然卓立,枯笔浓墨勾苍老的劲松伸臂展枝相照。细笔点簇松下红梅穿插,占枝怒放;浓淡兼施书石间篁竹婆娑,随风起舞。岁寒然后知松梅之傲雪拒霜,国难但君子气节不输于时流。

图右上方作者草书自题并署名款:“印泉老哥一笑,壬申弟祁。”题下加钤“采白”白文正方印。

“壬申”为1932年,时值汪采白实龄45岁。

《红叶白石图》

纸本,设色,立轴。画内横宽39.2厘米,纵长179.2厘米。

图绘经霜披朱的万岁枯藤,不屈服于自然生长环境的限制,不畏艰难地缠绕在高耸矗竖的立崖之上,与巅顶肥厚绿莹的翠笞两相依偎。玉石临风恰似君子独立,红藤斜挂披身,或喻丹心可照日月。

图左上方附许承尧楷书加题七言古诗一首并署名款:“吾乡论画笔,昔有晶阳子(程义,字正路。清衫歙槐塘人)。其人介僻亦恢诡,画则肖之雄,且侈用墨。焦湿破纸,生气拂拂出十指。吾尝得一帧,众史不敢,弢卢旧日扶床,孙中岁研精通画理,酒酣奋笔为我摹。惊看竞己得,其似中间瘦干棱棱起,晚叶参差红可喜,丈人之面何斑斓,雨溜霜穿愈妍美,画成急欲付装池,时一展观仍在几。因思吾友老杏墩,倔强穷经卧闾里,骨重神寒晚更坚。此石此藤差可比,珍重题诗远寄将,祝君岁岁酡紫颜,今年乘兴傥来游,更扫柴门迎杖履。杏墩先生索采伯画,捡得此纸,先奉寄并题一诗博笑。弟许承尧时甲戌春暮。”题左加钤“疑盦”朱文正方印、“许印承尧”白文正方印。

《兰竹映石图》

纸本,设色,立轴。画外横宽33厘米,纵长132厘米;画内横宽30厘米,纵123长厘米。

图借书法之笔意、以浓淡相间之墨法作劲节的修竹迎风高招、无垢的湖石匹然独立之君子风雅题意,坡前点缀的设色兰惠翻叶飘扬、花蕊竞放散馥,则表达了文人雅客高洁拒俗,安于静修的澄明虚怀。

《雪竹霜藤图》

纸本,设色,立轴。画外横宽50.5厘米,纵长100厘米;画内横宽33.5厘米,纵82长厘米。

图用飞白之笔绘着色紫藤攀附于斜峙欲飞的水墨写意湖石之上,石后有用工笔白描之法勾写的披霜雪竹,傲立于云天仰承着寒露的滋润。直洁的玲珑瘦石与艳丽的万岁曲藤相照映,写出了世迹的沧桑;而虚淡高卓且散枝开叶的白竹,则倾诉着君子坦荡无的情怀。

《梅兰双清图》

纸本,设色,立轴。画外横宽63厘米,纵长221厘米;画内横宽47厘米,纵123长厘米。

图用写意之法作老梅斜出曳枝,其下幽兰杂卉傍石而生。滕黄染就的巨石匹立画面中央,披馥映宇如君子独伫。画面清旷,设色雅丽。既突树了文人雅客的清高品格,也表达了自我不趋俗流的况喻。

汪采白 仿倪山水图轴 85cm×45.5cm 纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:癸酉年过海上,大千同道处见有倪云林画山水一帧,浑厚朴茂之气溢人眉方宇。爱之反覆凝视,背抚之。不悉适合吾人之意否?采白。钤印:汪孔祁(朱)

《珍珠黄杨图》

纸本,设色,立轴。画外横宽253厘米,纵长50厘米;画内横宽96厘米,纵长32厘米。

图以细劲的淡线勾写杨树斜峙的躯干,浓笔点笞并加绘树后挺拔的修竹。复蘸黄绿之色点缀枝头繁华的树叶,而树下拄杖独立的朱衣斗笠翁,则给全图点出了的林下之风的题意。

《绝壁丹枫图》

汪采白 秋雪盫图册页 29.2cm×25cm 纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:秋雪盫图。际唐世叔游沪,得厉徵君《宋诗纪事》以归。书为徵君手录完好无缺,真堪宝贵。凡属知友,皆赠文字书画纪盛,余亦写此图博粲。孔祁。钤印:汪氏(白文连珠)

汪采白 西溪读书图册页 29.2cm×25cm 纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:西溪图。此厉徵君樊榭读书处也。癸酉际唐世叔得厉徵君手录宋诗纪事稿本,属为图。为写此景,孔祁。钤印:采白(朱)

纸本,设色,立轴。画外横宽227厘米,纵长46厘米;画内横宽131厘米,纵长33厘米。

图以藤黄渍染和淡笔勾两种方法相结合,绘黄白二石齐肩并立于天地之间。其下翠石怪岗上卓立万岁枯藤绕到石后,强劲的曲枝和经霜的丹叶回臂低护、覆于石面。况喻君子相知,才华似锦、品行高洁之雅意。

《蜂飞竹舞图》

纸本,设色,立轴。画外159纵长厘米,横宽47厘米;画内横宽46.5厘米,纵长165.5厘米。

图以水墨之法大笔挥写曳枝低舞的风竹数枝,叶片之老嫩枯荣、辗转反侧之态尽在浓淡相间的“个”“介”“父”“文”中演化成诗一般的意境。其上天空中有两只红蜂来回穿飞,极富生趣。

图左下角作者草书自题并署名款:“绍祖世大兄属。戊寅采白画。”款下加钤“汪采白”白文正方印。

“戊寅”为1938年,时值汪采白实龄51岁。

《苍柏野草图》

纸本,墨笔,立轴。画外横宽47厘米,纵长164厘米;画内横宽40厘米,纵长144厘米。

图用飞白之笔、籀篆之法写裸根老柏穿石而立,末木枯举而少有点叶。所奇石亦姿质卓洁,文儒而灵逸。石脚树根有舒长的野草辅陈,散枝开叶、似在俯首吟唱。突标了文人雅士清高自许、不苟俗流的情怀。

《松风岫影图》

纸本,墨笔,立轴。画外横宽47厘米,纵长164厘米;画内横宽40厘米,纵长144厘米。

图以水墨之法作龙松直立,高耸云霄,细笔浓线劲勾枝槎针叶。其下断松林立,其上崖顶岫影凋零。全幅气象萧杀、寒意逼人,然老松残枝绝处再生,全不畏霜雪欺凌也。

《芙蓉峭岩图》

纸本,墨笔,屏条。画外横宽47厘米,纵长164厘米;画内横宽40厘米,纵长144厘米。

图用浓墨粗线空勾奇石卓立,如玉树临风;其下湖石假山透漏玲珑,地上生机盎然的青草迎风直立。上方有以勾花点叶之法所绘在写意的纷繁绿叶衬托之下,竞相怒放的一红三白芙蓉花朵从画外伸进,表现了作者既热爱生活又洁身自好的高尚情怀。

《幽兰修竹图》

纸本,墨笔,立轴。画外横宽47厘米,纵长164厘米;画内横宽40厘米,纵长144厘米。

图以行书的笔法写绘幽兰飘舞崖头、修竹迎风招展之清雅旨趣。下方有方石翠岗错落,竹枝劲节横斜出。叶片纷披有致,仿佛谦谦君子在和风吟唱,与相知之士诗歌酬答。赭黄和石绿涂染的重岩积石,成功地衬托出了兰竹的轻灵气质及物象的动静节奏。

《枯荣双松图》

纸本,水墨,立轴。画外横宽67厘米,纵长276厘米;画内横宽47厘米,纵166长厘米。图用泼墨写意法,大笔粗线绘粗壮的双松并生于石前。前树苍老枯直,鳞皮斑驳,末木高回。后树用水墨晕染的松针密枝,显得格外荫浓繁茂。表达了抗战期间爱国志士们坚定不屈的英勇气概。

《风柳鸣蝉图》

纸本,墨色,立幅。画内横宽36厘米,纵长65厘米。

图作古柳疏枝,独立于天地之间。根基不沾粪壤,枝条未着碎叶。两只秋蝉上下栖息飞翔,相与鸣唱呼应。风神潇逸,生动活泼。

图右有作者草书题七言诗一首并署名款:“水丽沙明此独奇,乌柳城讯碧琉璃。舍丰吐练西干月,皷以青莲一段诗。孔祁。”题下加钤“采伯”白文正方印。图前右上角诗前引钤“洗桐草堂”朱文竖长方印。图左上方草书自题:“采老。”左钤“汪孔祁”朱文正方印。

汪采白 空亭疏树图轴 95cm×33cm纸本设色 1937年 安徽博物院藏款识:丁丑十月,洗桐居士采白画。钤印:汪孔祁(白)

汪采白 远山溪桥图轴 92cm×34.3cm纸本设色 1937年 安徽博物院藏款识:芷湘尊兄雅赏。丁丑十月,孔祁。钤印:道衡之章(朱)

三、镜中家山亦入画

汪采白的水墨小青绿黄山俊逸灵奇、清新秀丽,与传统工谨严整的青绿之法相比更具写意性,迴别于同时代的其他画家乃有其与生俱来的渊源。首先,他作为一个家乡有着非常深厚感情的地道徽州人,对黄山白岳大好景胜更是情有独钟。尝言“吾乡黄山处处皆可入画”。一生意造多仙境,最喜貌家山。曾五游黄山,以黄山为师,致力于黄山的描绘。

初游黄山觅胜概:1910年,24岁的汪采白于两江师范学堂毕业回到家乡始游黄山,曾在为张善子所藏雪庄《黄山图》手卷中跋曰:“黄山僻处吾乡,知者甚鲜,即知之,往游亦不便。近岁道路平治,游者日众。其胜概乃大白于天下。忆余于庚戌偕友觅胜,往往竟日不逢一人。以其静极,恍惚此身已离尘垢,诚胜地也。余每于烦恼时辄忆及之……”

复游黄山取镜头:1912年,汪采白得上海地产大王程霖生资助,偕杨禾甫带着现代化测量工具和照相机对黄山进行了历时三年的测绘工作。往来于三十六峰之间,踏遍了黄山的渊谷山岭,最终不仅经过科学的测量绘制成黄山地形图,而且还利用摄影技术,将迎客松收入镜头洗印成照片,使其第一次与山外世人见面。汪采白这次艰苦卓绝的实地测绘是对黄山的巨大贡献,实为近代黄山有摄影照片之肇始。

再游黄山寄丹青:1915年,汪采白三游黄山,之后的绘画作品开始陆续以黄山为题材。他传世最早的一幅黄山题材的作品是1923年作于北京的《莲花峰图》,款记:“莲花峰下有莲蕊峰,写此以见造化之巧。”可见汪采白有了那三年的与黄山朝夕相对,领略了黄山的风雨晦明、朝晖夕阴;对黄山的一丘一壑、一草一木无不熟记于胸。1924年,为同在京华的汪济双作《山水图》题曰:“此境当于黄山中求之。”1926年,汪采白曾在北京举办过一次画展,这次展览作品几乎都是画的黄山。

四游黄山打草稿:1935年,汪采白为创作《黄海卧游集》特地游览黄山。他杖履烟霞、饱游饫看,成为一个真正的“黄山山中人”,做了大量的写生草稿,欲将黄山三十六景的真面目依次和盘托出。对一个画家来说,自然造化是最好的老师,于是汪采白这一时期作画开始逐渐转为以黄山景色为主要表现题材。诚如其徒洪百里评《黄海卧游集》云:“黄海卧游,一个‘卧’字就代表画家全心投入,与自然融合,达到心领意会的境界了。”

五游黄山作卧游:1936年,汪采白第五次入山游观,寻幽探胜,来往于三十六峰之间。朝夕与云海、飞泉、奇松、怪石相对,一路走来,各处美景,尽收眼底,如数家珍,感慨良多。终于读懂了黄山之真性情,达到了“黄山是我师,我是黄山友”的境界。故于是年春2月,创作了青绿设色山水《黄海卧游图集》36幅。

该册是汪采白黄山图创作的集中展示,描绘了汤池、鸣弦泉、青鸾峰、石笋砸、九龙潭、散花坞、天门坎、浮溪、小心坡、朱砂庵、双龙山、扰龙松、始信峰、莲花峰、云谷寺、慈光寺、蓬莱岛、西海、狮林舍、耕云峰、洗药溪、莲蕊峰、半山寺、清凉台、狎浪阁、大士岩、文殊院、松谷、鳌鱼洞、云头岩、云门、前海、龙潭、小心坡、飞来石、百步梯诸景。且每幅均有附加题跋,详细地描述观者视角及所绘风景名称。

虽然《黄海卧游图集》中36处幽绝佳胜都来自黄山的实地景观,但却并不仅仅是忠实照搬式地描影绘形,而是融入了作者自己的性情和体悟,致使每一景观又和实景有很大的出入。即使一望便可识为黄山之景,但又恍惚难名是具体某峰。

汪采白以宋人丘壑,运元人笔墨,绘黄山之峰峦泉石,云影波光,烟云飞动胜景。笔墨率意恣肆,轻快流畅,设色清丽雅致,精妙绝伦。体现了其高超的艺术概括能力,是汪采白画黄山的代表作。于次年(1927)在上海彩印出版,印刷精美,装帧雅致。

是集有许世英、胡光炜、胡适三家序。胡适赞曰:“近人作山水画,多陈陈相因,其层峦叠嶂,不是临摹旧本,即是闭门造山。汪采白先生此册,用青绿写他最熟悉的黄山山水,胆大而笔细,有剪裁而无夸张,是中国现代画史上的一种有意义的尝试。”

汪世清《汪采白诗画录序》云:“黄山在先生印象中是如此深刻,以致每逢作画,黄海峰峦都萦于笔底,往往画成的山水,即使并非黄山的实景,也一望而知‘此境当于黄山中求之’或‘此境非黄山莫属’。先生画来自黄山,善师造化,于此可见。”

汪采白 为査山《窗横野色图》补景并题轴 125.5cm×63.5cm 绢本设色 1938年 安徽博物院藏款识:窗横野色云千里,松带涛声水一楼。癸已菊花时节,写于苏城古百花居。铁蕉査山。钤印:査山之印(白) 铁蕉(朱)

四、平生名款印识的使用

(一)签署名款

汪采白一生在书画上所用名款的方式,可见有名款、字款、号款、号加名款、号加字款、无款加印6种形式,其如:

1.名款1种

“采白”(1935年48岁——1940年53岁终):《桥北汤池图》《浮溪图》《鸣弦泉图》《飞来石图》《半山寺图》《烟柳湍溪图》《云蒸峰驰图》《桥上清谈图》《百尺清流图》《青山闲游图》《钓罢归来图》《桃花流水图《竹兰映石图》《雪竹霜藤图》《绝壁丹枫图》《蜂飞竹舞图》《云蒸峰驰图》。

2.字款2种

①“祁”(1932年45岁):《松梅竹石图》。

②“孔祁”(1911年24岁——1937年50岁):《游西园图》《万壑松涛图》《清凉台图》《虎头岩图》《散花坞图》《天门坎图》《扰龙松图》《黄山小景图》《秋江晚照图》《高岗幽亭图》《秋盫图册页》《西溪读书图》《远山溪桥图》《溪山暮雨图》《松亭访友图》《深谷幽居图》《空谷流泉图》《红叶白石图》《珍珠黄杨图》《寒江掛帆图》《幽兰修竹图》。

3.号款4种

①“采老”:《风柳鸣蝉图》。

②“洗桐”(1936年49岁):《天门坎图》《大士岩图》《石笋矼图》。

③“洗桐居士”(1935年48岁——1938年51岁):《始信峰图》《砾砂庵图》《狮林精舍图》《雨后黄山图》《蓬莱三岛图》《慈光寺图》。

④“澹菴”(1925年38岁):《黄山莲花峰图》。

4.号加名款1种

“洗桐居士采白”(1936年49岁——1938年51岁):《黄山胜境图》《观山听雨图》《黄山一角图》《梅兰双清图》《空亭疏树图》《为査山〈窗横野色图〉补景并题》《枯荣双松图》《梅兰双清图》。

5.号加字款1种

“洗桐居士孔祁”:《龙潭石图》。

6.无款加印21幅

(1933年46岁——1937年50岁):《富春江上图》《前海丘壑图》《云谷寺图》《小心坡图》《莲蕊峰图》《双溪阁图》《莲花峰图》《鳌魚洞图》《清凉台图》《度云巢图》《青龙潭图》《百步云梯图》《九叠泉图》《狎浪阁图》《剪刀峰图》《文殊院图》《仿倪山水图》《苍柏野图》《松风岫影图》《芙蓉峭岩图》《半天云岫图》。

汪采白 溪山暮雨图轴 172cm×44cm纸本设色 安徽博物院藏款识:溪山暮雨。孔祁画。钤印:游艺(朱)

(二)名闲钤印

汪采白加钤在书画作品上的印章,除姓、名、字、号、斋室、寄语闲章等多种内容,其如:

1.姓名印6种

①“汪”、“氏”白文连珠正方印(1933年46岁):《秋盫图》册页。

②“采白”2字白文正方印(1932年45岁——1937年50岁):《松梅竹石图》《寒江掛帆图》《风柳鸣蝉图》。

③“采白”2字朱文正方印(1929年42岁——1938年51岁):《深谷幽居图》《黄山小景图》《高岗幽亭图》《始信峰图》《前海丘壑图》《云谷寺图》《小心坡图》《莲蕊峰图》《天门坎图》《鳌魚洞图》《清凉台图》《度云巢图》《天门坎图》《九叠泉图》《百步云梯图》《虎头岩图》《狮林精舍图》《文殊院图》《慈光寺图》《观山听雨图》《剪刀峰图》《半天云岫》《幽兰修竹图》《飞来石图》《散花坞图》《狎浪阁图》《大士岩图》《蓬莱三岛图》《青龙潭图》《西溪读书图》《蜂飞竹舞图》《万壑秋锦图》。

④“汪氏采白”4字朱文正方印(1937年50岁):《黄山胜境图》《桃花流水图》。

⑤“采白印”3字白文正方印(1933年46岁):《秋雪盫图》。

⑥“采白印”3字朱文正方印:《度云巢洞图》《砾砂庵图》。

2.字印12种

①“祁”1字朱文正方印(1911年24岁——1936年49岁):《秋江晚照图》《鸣弦泉图》《扰龙松图》《半山寺图》。

②“孔祁”2字白文正方印:《双溪阁图》。

③“孔祁”2字白文双边横扁方印(1936年49岁——1937年50岁):《莲花峰图》《石笋矼图》《桥北汤池图》《云蒸峰驰图》《青鸾峰图》《剪刀峰图》。

④“孔祁”2字朱文竖长方印(1936年49岁):《浮溪图》。

⑤“汪孔祁”3字白文双边正方印(1934年47岁——1936年49岁):《红叶白石图》《竹兰映石图》《梅兰双清图》。

⑥“汪孔祁”3字朱文正方印(1933年46岁——1936年49岁):《雨后黄山图》《雪竹霜藤图》《仿倪山水图》《风柳鸣蝉图》《清凉台图》。

⑦“汪孔祁”3字白文正方印(1933年46岁——1940年53岁终):《游西园图》《万壑松涛图》《黄山一角图》《珍珠黄杨图》《绝壁丹枫图》《钓罢归来图》《空亭疏树图》《远山溪桥图》《百尺清流图》《青山闲游图》。

⑧“汪孔祁”3字白文双边正方印(1925年38岁):《桃花流水图》《枯荣双松图》《黄山莲花峰图》。

⑨“汪印孔祁”4字白文正方印(1933年46岁——1939年52岁):《松亭访友图》《烟柳湍溪图》《云蒸峰驰图》《空谷流泉图》《半天云岫》。

⑩“汪印孔祁”4字白文正方印(1936年49岁):《空谷流泉图》。

3.号印8种

①“采伯”2字朱文正方印。

②“采伯”2字白文正方印(1935年48岁:《风柳鸣蝉图》。

③“采伯”2字朱文双边竖长正方印(1936年49岁):《大士岩图》。

④“釆白之章”4字白文正方印:《黄山邱壑图》。

⑤“采白印”3字朱文正方印:《砾砂庵图》。

⑥“洗桐草堂”朱文竖长方印:《风柳鸣蝉图》。

⑦“洗桐居士”4字白文正方印:《世外桃林图》。

⑧“洗桐居士汪采白”7字朱文正方印:《枯荣双松图》。

4.闲章4种

①“西溪”2字朱文竖长方印(1933年46岁):《万壑秋锦图》。

②“得失寸心知”5字白文竖长方印(1933年46岁——1938年51岁):《万壑秋锦图》《为査山〈窗横野色图〉补景并题》。

③“游于艺”3字朱文竖长方印:《溪山暮雨图》。

④“新安汪氏”4字朱文正方印(1933年46岁):《龙潭石图》《富春江上图》《黄山丘壑图》。

5.无印钤

《苍柏野草图》《松风岫影图》《芙蓉峭岩图》。

汪采白 松亭访友图轴 130.4cm×67cm 纸本设色 1933年 安徽博物院藏款识:尚卿仁兄大雅清鉴。癸酉五月,孔祁。钤印:汪印孔祁(白)

结语

汪采白由于英年早逝,黄宾虹宾痛挽“云海英光”四字以悼并集资公葬。由于韶华乍而短少有宣传,其画迹鲜为人知。但他却凭借鲜丽的彩画,为自己在历史留下了浓重的一笔。成为民国晚期画坛一位颇具影响力的画家,在我国近现代美术史上占有重要的历史地位。

历史上画黄山之最著名者乃数渐江、梅清、石涛、雪庄等。贺天健云:“渐江(1610——1664)得黄山之质,梅清(1623——1697)得黄山之影,石涛(1642——1708)得黄山之灵。”然而用青绿之法写黄山仅渐江(《飞光岫》《莲花峰》《天都峰》)、梅清(《黄山翠微寺》)、石涛(《黄山图册》之

汪采白 深谷幽居图轴 92cm×34.3cm 纸本设色 安徽博物院藏款识:孔祁。钤印:采白(朱)

汪采白 黄山邱壑图轴 71cm×40cm 纸本设色 安徽博物院藏款识:黄山邱壑到处皆可入画,昔曾两游。去今近廿年矣。回忆胜境犹存仿佛。此作颇似松谷。题赠子云仁兄先生证之,壬申礼祁。钤印:新安汪氏(朱) 采白之章(白)

二、之八、之十四)偶然为之。

汪采白是继渐江、梅清、石涛之后擅长画黄山的又一代表人物,他用超越传统限制的技艺,以青绿之妆去表现黄山之美,使黄山自新安画派弘仁首肇入画以来萧疏坚冷的格调一跃而具鲜活的造像、怡人的色彩,获得世人普遍青睐的目光及热情盛赞。故与同时期师友黄宾虹、张大千鼎足而三。

汪采白在用青绿法表现黄山方面所取得的突岀成就、树立的个人审美取向及精神品格境界,使几成史迹新安画坛重新注入了一股清新之气。而妙绝的笔墨功夫则更是为丰富和发展新安画派做出了积极的探索和巨大的贡献,给沉寂落寞了三百余年的新安画派再奏历史强音,无愧为新安画派承前启后的代表人物之一。

汪采白 珍珠黄杨图轴 96cm×32cm 纸本设色 1936年 安徽博物院藏款识:此珍珠黄杨也,惟黄山有之。盈尺者寿逾百岁,西园寄斋列一盆。长四尺强,最近得自黄山深壑中。状奇古,见者咸谓千年物。渭占世大兄今年秋八月寿五十,属余作画为纪念。写此博粲,盆中有瓷像,余以渭占目之,故拈以点缀,益显此树之高云。丙子春五月,孔祁时五十岁。钤印:汪孔祁(白)

汪采白 枯荣双松图 1 66cm×47m 纸本设色 安徽博物院藏款识:洗桐居士,采白。钤印:汪孔祁(白) 洗桐居士汪采白(朱)

汪采白 绝壁丹枫图轴 131cm×33cm 纸本设色 1936年 安徽博物院藏款识:畅旃老姪三十初度之年止一日矣,不可无纪念。写此赠之以博一笑。丙子除夕,采白。钤印:汪孔祁(白)

汪采白 雪竹霜藤图轴 82cm×33.5cm 纸本设色 1936年 安徽博物院藏款识:晶阳子有此作,背拟一过,即赠朗轩三弟赏之。丙子春,采白。钤印:汪孔祁(朱)