地域文化的时代价值与育人功能

黄之晓

(江苏信息职业技术学院,江苏 无锡 214153)

“地域”作为一个概念,与标明某自然地理环境的“区域”“地区”不尽相同,它本身就具有一定的人文属性,更深入地是指“自然的人化”对自然地理空间加以塑造的结果[1],包括自然的、经济的、政治的、文化的乃至心理的空间。人的文化创造在具体的时间和空间领域中展开,当在某一区域的成就上达成一致,并达到一定高度,该地域的文化丛和文化结构就会形成。中华文化古今一脉、源远流长,各地域文化既是中华文化大系统中的子系统,又在文化的演化变迁中得以继承发扬、交融创新,为母体注入养分和生机。

党的十九大报告中指出:要增强文化自信,深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。要努力挖掘中华大地上包罗万象、百卉千葩的传统文化。一方水土滋养一方文化,一方文化促动一方经济、浸染一方社会。见微知著,以点带面,不同个性特质、各具鲜明特色的地域文化是社会全面发展必不可少的驱动力,已毋庸置疑。理论和实践都表明,传承和弘扬地域文化中的精华内容和优秀因子,对于建设当代中国特色社会主义先进文化,培养社会主义建设者和接班人,有着独特价值和重要意义。

一、从文化生态学视角解析地域文化的生态系统

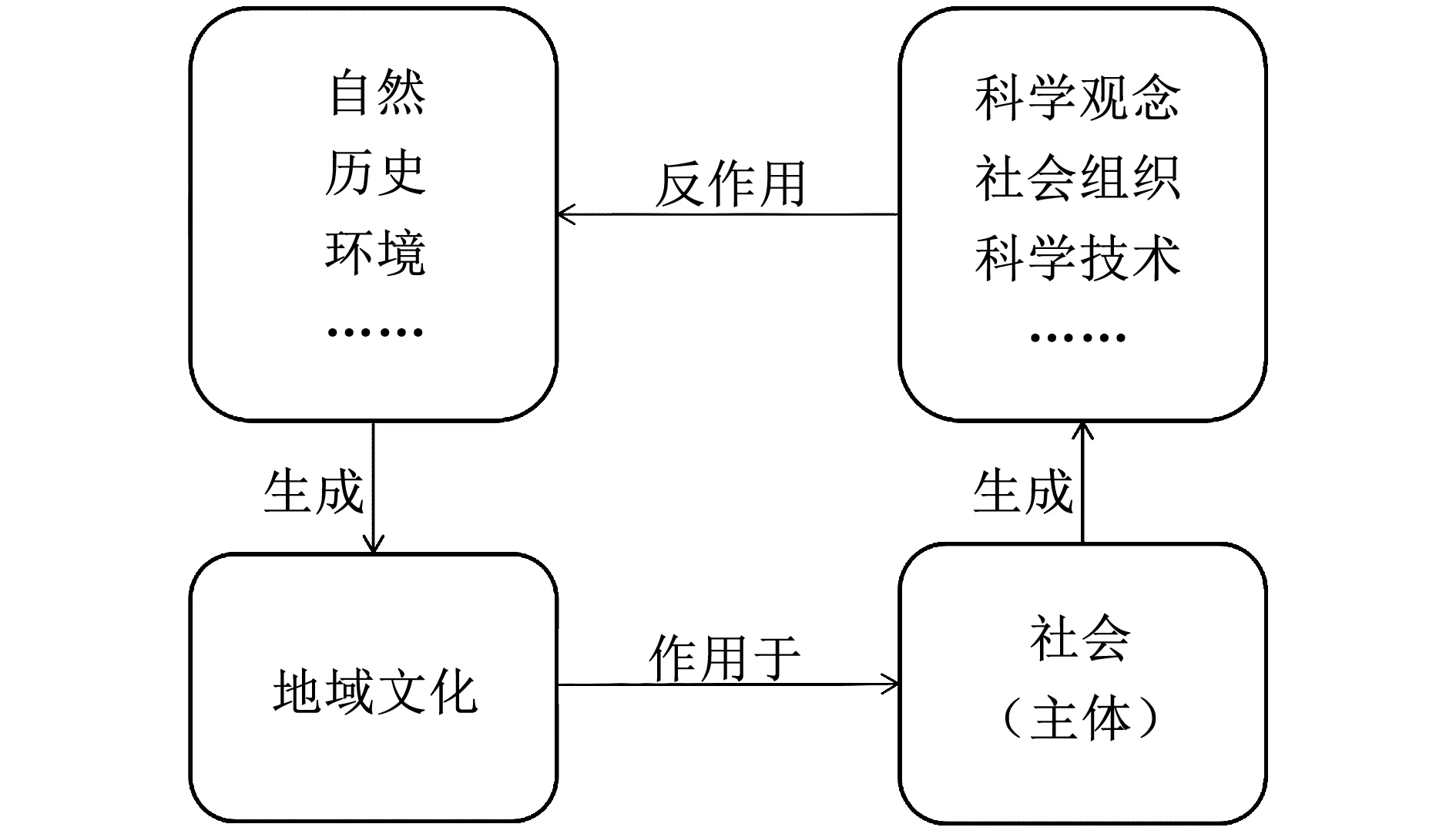

美国文化人类学家斯图尔德提出文化生态学的概念,主张从人类、自然、历史、环境等各种变量交互作用中研究文化产生和发展的规律,用以探究具有地域性差异的文化特征及文化模式。[2]借鉴斯图尔德的整合研究法,文化不是经济活动直接生成的单纯概念,自然条件、历史沿革、人类文明轨迹、社会发展趋势等都为文化的产生和发展提供了林林总总、截然不同的情境和元素,文化系统内部各要素之间存在着多种有机联系,同时受到系统外部复合生态环境的影响。地域文化正是文化内部和外部各要素相互影响、相互制约,乃至和谐共生的微观产物。从地域文化生态系统的结构模式图来看,地域文化作用于社会主体,对人的社会化影响最为直接,从而产生价值观念、社会组织、科学技术等相关变量。这些变量在时间的冲刷下反作用于生成文化的基石,即自然、历史、环境等意识形态,构建了地域文化系统内循环与社会大循环相融合而形成的良性循环。

地域文化可以称之为一个整体,也可以分解为多个元素,它的生成是一个漫长而悠久的过程。在这个过程中,它不断变化和发展、积淀和消退,逐渐凝聚成相对稳定、独具特色的个体。伴随知识经济时代的到来和经济社会一体化进程的持续加快,地域文化为地方社会发展提供思想保证、精神动力和智力支持,已成为助推社会生产力发展、促进文明社会建设的重要力量。在探寻地域文化生成、发展演变规律的过程中,把握文化资源之间交融、渗透和整合的互动关系,发掘利用优秀资源和先进元素,在育人的生态剖面上培育地域文化的新的增长点,实现地域文化的效益最大化。

地域文化生态系统的结构模式图

二、地域文化的时代价值

地域文化研究以文化为主体,地域为限度。文化的产生与地域不可割裂,文化的创造者在一定的地域空间内在认识世界、改造世界的过程中文明进化,自然、科学、人文等诸多要素既有自然滋生,也有社会培育,它们相互影响、相互作用,既保证文化发展的稳定性,又为文化创新发展注入活力。地域文化作为一个三维概念,在以时间为经、地理空间为纬的平面二维系中加入文化这一向量构成了立体空间系。在新的时代背景下,作为传承优秀文化、发展先进文化、弘扬民族精神的直接承担者,地域文化具有显著的时代价值。

(一)社会主义先进文化多样性的集中呈现

党的十九大把中国特色社会主义文化和中国特色社会主义道路、理论、制度一起,作为中国特色社会主义的重要组成部分。习近平强调,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。文化自信源自于我国五千多年来孕大含深的优秀传统文化,源自于承先启后、继往开来的有生命力的、体现人类文明发展进步的先进文化,在“日学而不察”“日用而不觉”中,耳濡目染地浸润着广大人民群众的言谈举止。这种文化融入了悠久绵延的历史元素和广袤绮丽的地理元素,以精彩纷呈的形式和内容将中华民族厚重而深沉的精神追求和价值理念充分展现出来,以各具地域特色的内涵和内容让一体结构中的先进文化多元绽放。“五十六个民族五十六支花,五十六种语言汇成一句话。”中国历史上第一个大一统王朝秦代以来,兼容并包、风格各异的中华文化始终在不断地发展创新、升华再造,地域文化根系深植于此,也是中华文化特有品格和内在特质的直接作用者和践行者。就此而言,地域文化是中华民族精神传统继承性向时代规律性转化的忠实媒介,是为社会主义先进文化灌注历史原料和现代素材的责任担当;而对地域文化的历史与内涵的研究则是继承中华传统文化,弘扬和培育民族精神的重要途径之一。

(二)“和而不同”的文化态度

“君子和而不同,小人同而不和”,语出孔子的《论语·子路》,这是孔子教育学生人际、社会交往时所传授的处世之道。“和”有别于“同”,“同”是指相同事物的叠加,是简易的复制,而“和”则是有差异的、多样性的统一,是“和谐”的缘起。社会学家费孝通、考古学家严文明分别从历史、民族和考古学的角度,提出了中华文明多元一体的观点。地域文化作为中华大文化体系的构成部分,是中华文化多样性的重要抓手,其内在价值不仅局限于某个特定时空之内,不同地域文化蕴藏着中华文化共同的精华,是中华文化精粹的具体表现形式。从宏观视角来看,在研究地域文化、挖掘其多元要素的过程中,寻找中华文化的价值共性,使不同地域、不同文化背景的人获得归属感,感受到中华民族有容乃大、海纳百川的精神境界,增强凝聚力和自信力;从微观视角来看,研究地域文化是对文化差异性的认可和对文化个性的尊重,作为沟通不同地域文化之间的桥梁和纽带,可以减少不同文化之间的隔阂,协调人类对各地域文化的感知,有效拓展多维度、差异性文化的发展空间。对于地域文化所拥有的瑰丽的文化宝藏、多彩文化信息和丰富的文本解读等“文化资本”,“和而不同”的文化态度指导我们,既要促进共性文化的有效融通,又要鼓励个性文化之间的双向互动,使其优势互补,和谐发展。

(三)物质文化和精神文明的耦合效应

每种文化都有其生成土壤,地域文化也不例外。自然条件、历史沿革、地理环境等物质基础是文化形态产生的根基,不同地域的价值观念、思维模式、社会组织、心理特征等精神特质是文化形态滋长的软推动力。物质文化外化于形,体现在建筑工艺、餐饮服饰、交通设施等显性介质中;精神文明内化于心,体现在民风民俗、行为习惯、道德传统等隐性介质中。地域文化的产生正是不同空间范畴和时间维度上的物质文化的无限可能性和精神文明的无限可能性相互契合、相互渗透的结果。物质文化和精神文明作为两个既有定义边界、又相互影响的概念,在地域文化积淀形成、发展演化、传承创新的过程中,深度融合,协调共长。如建筑景观的形体布局、立面造型、园林绿化、交通照明等看似无关内涵的物质元素,正是精神文化藉于展示的文化符号,将地域文化的精神内核彰显在园林景观、标志性建筑、自然环境之中,达到人们认识世界、改造世界的目的。在社会发展的进程中,自觉或自主地选择性继承是文化的本能。物质文化也并非一成不变,在愈发繁荣兴盛的精神文化中汲取新的有价值的因素,实现实体的重塑功能。通过精神文化和物质文明的互动和自身内部运动,正视两者的非线性关系,使异质性的文化系统从相对独立或博弈状态转化为互利共赢、共享融合的耦合状态,进而挖掘地域文化的潜质,完善文化生态,助推社会主体文化进步。

三、地域文化的育人功能

德国教育家第斯多惠的教育思想主张,要遵循文化的原则:“在教育中,必须注意人所出生或将来生活所在的地点和时间的条件,……要注意就其广义和包罗万象的意义来说的全部现代文化。”[3]可见,生存在一定地域内的绝大多数人都会具有相对稳定的、带有延续性的文化倾向,而地域文化的继承和传递等自然属性正是其多元的人文价值、丰富的文化内容和增强民族凝聚力等育人功能得以展现的基础。需要指出的是,地域文化的育人功能不是狭义的文本教育、形式教育,也不局限于学校,而是深层次的全方位渗透的影响和熏陶,地域文化的历史变迁、观念信息、内涵特色都是育人的极好教材。

(一)记录民族历史、承载文化使命的现实载体

每一处地域文化都是物质资源和精神文明的综合,由悠久的历史积淀而成,是反映人类早先的生存状况、人类的想象力、创造力、生产力以及地域文化生态系统中人与自然循环影响的有力凭证。地域文化的独特性为传统文化和民族精神的内在传承性和时代规律性搭建了桥梁,为培育富有优秀传统民族精神和民族自信心的社会主义可靠接班人提供了充足的养料。首先,地域文化资源记录了民族历史和发展历程。地域文化见证了地域内民族的形成、演变和进化。地域内文化随着时间不断发展,与空间交错组合变迁。地域间不同文化交融渗透,文化与地域之间互动整合的过程,展现了中华民族顽强的生命力,凝聚了广大人民的杰出智慧,影响了人们的风俗习惯、道德信仰。其次,地域文化资源承载了更替、延续文化的使命。文化资源作为连接某一地域过去、现在和将来的纽带,用物质和精神的方式映射出社会的发展和历史的变迁,让人们有所寄托。文化的传承是广义的社会责任,也是落实到个体而言的精神需求。特别是面对一些现代社会发展过程中遇到的生态环境的破坏、全球化潮流的冲击、年轻人受外来文化影响而产生的思想观念迷失等客观问题,一些商业化的过度开发、历史人文景区的商业植入、超负荷乃至素质较差的放客的旅游破坏等主观问题,从社会到个人都应该承担起科学保护、合理开发的责任。以本土历史文化为背景、中华民族产业为主体孕育而生的地域文化模式,经过数千年循序渐进、日新月异的发展,已经形成具有天然合理性的文化“理论框架”,潜移默化地融入人们的生活体验之中,培植了人们的社会性,凝聚了其独特的育人价值。

(二)文化资源现代性转化的专属介质

源远流长的文化资源在近现代经济政治影响下,面对机遇和挑战,在生存和发展的过程中,除了作为国家、民族的印迹,还担负着完成自身的现代性转化,增强地域发展的生命力、创造力和凝聚力的重任。文化以“有形(文物、古建筑、遗址等)或无形(语言、文本、音乐等)形式出现,承载着一定的物质价值和精神意义,是客观存在,且不可再生的”[4]。因此,我们必须在遵循以下原则的基础上,科学运用地域文化资源,实现其现代性转化。首先,要尊重地域性特征的原则,不能按照文化的普遍特征一概而论,要充分考虑到地域文化在形成过程中所受到的当地自然环境、经济模式、生产方式、生活方式等因素的影响,真正做到因地制宜。其次,要注重可持续发展和创造性转化的原则。地域文化自身内涵充裕、特色明晰,因此,要秉承“兼收并包”“思想自由”的原则,遵循“取其精华,去其糟粕”的基本规律,充分挖掘、梳理和运用地域文化资源,即把沿袭而来的相对古板、分散、非系统化的文化资源,多层次、多渠道地予以提炼和优化,在此基础上有效运作,实现其现代性转化和再生性开发,通过教育的方式,使其融入人们生活、成长、学习的全过程,这不仅是量的增长,更是质的转化,也是人类反哺不可再生文化资源的可靠途径之一。

(三)“人文化成”的内在驱动力

古籍《周易》的《贲卦·彖传》有云:“文明以止,人文也。……观乎人文,以化成天下。”所谓“人文化成”指的正是人类历史的、具象的社会化、精神性的活动成果。客观而言,这些活动成果必然落实到各个“地理空间”,也印证了地域文化作为“人文化成”的内在驱动力的关键作用。俗语云:“十里不同风,百里不同俗。”地域性的文化认同,一方面为同一地域内诸多地区的具体人文形式提供了整体性的指向标,另一方面允许并激发不同地方文化的符号化或情感化的标识生成和存在。“人文化成”在长期的传统文化形成的过程中应运而生,悄无声息地将教育融入生活之中,它既是客观性、历史性的本原,也有主观性、社会性的表述与革新。各地不同的地域文化以千姿百态的形式为育人注入了养分。从地域文化差异性的角度来看,各地区历史积淀形成的独特的本土文化、固有的传统资源是教育事业的基石;站在全方位育人的角度来看,受教育者生存的环境是育人不可割裂的背景,地域文化是其学习、工作、生活相互沟通、加强互动的链接,是教育者形成相对稳定的文化性格和心理特征的前提,是受教育者形成正确自我意识、发展独特个性、培养创新意识和能力的沃土。

借鉴微观和宏观的辩证关系,越是民族性、地域性的越是具有世界性,认同地域文化的有效性,研究、开发、充分发挥地域文化的时代价值和育人功能,是真正意义上传承和发展中华民族优秀文化传统,弘扬和培育中华文化和民族精神的重要途径。