基于导师制的“三位一体”创新创业人才培养模式研究

陈剑

摘要:文章分析了当前我国高校创新创业教育存在的问题,提出将导师制应用到创新创业教育中,提出基于导师制的“三位一体”创新创业教育的培养体系,以及相应的创新创业导师制实施机制。创新创业导师制作为一种创新创业教育的新模式,充分发挥了导师制培养创新人才的优势,为大学生提供个性化和全过程的创新创业教育。

关键词:创新创业教育;导师制;培养体系;实施机制

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)51-0006-03

联合国教科文组织指出创新创业教育是21世纪的青年除了学术教育和职业教育外的“第三张教育通行证”。创新创业教育已成为全球大国高等教育的重要课题和普遍共识[1]。美、日等发达国家高校已全面开展创新创业教育。美国有近400所大学至少开设一门创新创业学课程,包括哈佛大学、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学等一流研究型大学。日本高校创新创业课程是必修课,已经形成了完备的创新创业课程体系[2]。为了建设创新型国家,在大学开展创新创业教育,培养具有创新素质、创业能力的大学生已经成为普遍共识。

一、我国创新创业教育现状和问题

我国创新创业教育正在以一种蓬勃的态势快速发展。从2002年起,教育部将清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等9所高校确定为创新创业教育试点院校[3]。2010年,教育部出台的《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》提出做好高校创新创业教育、创业基地建设和促进大学生自主创业工作的目标,大力推进高等学校创新创业教育工作。各个省份都相继出台相关政策,积极响应和落实教育部开展高校创新创业教育指导方针,包括比如江苏省2015年出台了《江苏省深化高等学校创新创业教育改革实施方案》,四川省2015年发布了《深化高校创新创业教育改革的实施意见》等。同时一大批的省级教育综合改革试点项目全部启动支持试点高校进行创新创业教育的探索。

经过多年的探索,我国的创新创业教育取得了长足的发展和进步。然而,我国开展创新创业教育起步晚,经验不足;在较长时间里人们对于创新创业教育存在功利化偏见,仍然面临很多问题。主要包括:

第一,对创新创业教育内涵理解不清。很多高校管理者和一线老师认为创新创业教育只是当前高等教育的一个学科方向,只是面向少数学生的培养模式,没有以构建培养拔尖创新创业人才为指向,以建立创新型现代高等教育为目的。另一种功利性偏见将创新创业教育作为解决大学生就业率的救命稻草,希望大学生毕业后立刻创业,没有认清创新创业教育对人的创新能力和综合素质塑造的本质作用。

第二,缺乏科学的培养体系。虽然当前很多高校已经开设了创新创业课程,但没有形成系统的创新创业教育培养体系,缺乏科学的创新创业人才培养的课程体系、人才培养方案、教材体系和管理体系等,无法对学生创新创业意识、知识、能力、实践进行全面培养。

第三,缺乏合理的评价制度。创新创业教育仍然游离在高校的整体教学体系之外,一个重要原因就是没有合理的评价制度。大多数高校重科研轻教学,教师没有足够的动力从事创新创业教育,研究新型教学方法。创新创业教育没有纳入人才培养目标中,大学生缺乏有效的目标导向和激励,对创新创业热情不高。针对当前创新创业教育实施的现状和问题,本文探索将导师制应用到创新创业教育中,发挥导师制培养创新人才的优势,探索基于导师制的创新创业教育的培养体系,研究切实可行的创新创业教育实施路线,推进高校创新创业教育的发展,培养高水平的创新创业人才。

二、基于导师制的“三位一体”创新创业培养体系

针对我国创新创业教育面临的问题,提出基于导师制的“三位一体”创新创业培养体系,从“教育、科研、创新”三个方面发挥导师的引领作用,激发学生对创新创业的兴趣,提供具有知识、能力、价值的全方位教育,实现对创新创业人才的培养。图1展示了基于导师制创新创业教育培养体系的具体环节。考虑到创新创业教育的普适性,入学新生从大一入学即配备导师,导师在课程学习、科研训练和创新创业实践方面进行全流程指导。

在课程学习方面,导师为学生选修相关创新创业课程提供建议,以创新创业思维引导学生进行课程学习,启发学生的学习兴趣和学习自主性。在通识教育方面,鼓励学生进行广泛的学习寻找兴趣点;在学科基础和专业基础学习过程中,引导学生夯实学科和专业基础知识,并且鼓励知识的创新、融合和交叉;在学科拓展教育方面,导师针对性地建议学生选修跨门类、跨学科、跨专业的选修课,拓展大学生的知识边界。比如笔者所在工业工程专业,通过引导学生学习一些机器学习、人工智能算法,从而拓宽了专业的应用领域,为进一步的创新和创业打下基础。另外,学生也可以加入導师的科研团队进行专业的科研训练。在导师的实验室,学生能够使用实验仪器,验证自己的创新想法,制作创新产品。通过参与到导师的科研项目,学生能够真刀实枪地进行科学研究,激发学生的创新思维,使学生打磨已学课程知识,学习新的高阶知识,掌握必备科研技能。从导师角度,已经在课程方面受过导师指导的学生具备了基本科研素质,加入导师的科研项目,能够扩充现有的科研团队,尤其对于缺少研究生的导师;另一方面,发挥大学生的创新思维,有助于科研项目的突破。但需要注意的是,大学生加入科研团队时间应恰当,建议大二下学期或大三上学期,一方面大学生已经完成了基本学科和专业基础课程的学习,另一方面,这个阶段还没有面临毕业的压力。学生实习是创新教育的重要一环,导师应该为学生提供“真刀真枪”式的实习机会。例如,笔者所在工业工程专业重视学生的实践能力培养,创新性地提出并倡导面向企业实际问题的“导师+学生”的项目式实习方案:企业提出需要解决的难题,专业老师担任顾问,以学生为主(教师根据情况驻厂指导)解决企业问题,该实习方案在应用中成效显著。2017年德朔公司的暑期实习,既较大程度地解决了企业面临的实际管理难题,又显著提升了学生的实践能力。鼓励专业教师走出校园,开展广泛的技术合作和学术交流,实现专业和市场的接轨、学校和企业的“相识”,进一步拓宽实践教学的范围,最后,指导学生进行创新创业实践。大学生将在课程学习和科研训练中的创新想法和成果申报高水平的创新创业竞赛,接受校外专家的意见,不断锤炼创新成果,如中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(简称大挑)、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(简称小挑)等国家级赛事。对于优秀的成果,如获奖项目,导师进行一对一跟踪和指导,并且积极与社会资本对接,运作进一步的成果孵化。这个阶段,导师既充当一个创业导师的角色,也充当学生的创业伙伴,共同实现创新成果的产业化。基于导师制的创新创业培养体系,强调导师对学生的全流程培养,贯穿于课程学习、科研训练和创新创业实践中。导师能够全面了解学生的学习情况,对大学生创新创业知识、能力、价值进行针对性的培养;能够提供实操式的科研平台和锻炼机会,有利于培养大学生的创新创业实践能力;并且与大学生共同成长,实现专业教师创新创业素质的提升。

三、大学生创新创业导师制的实施机制

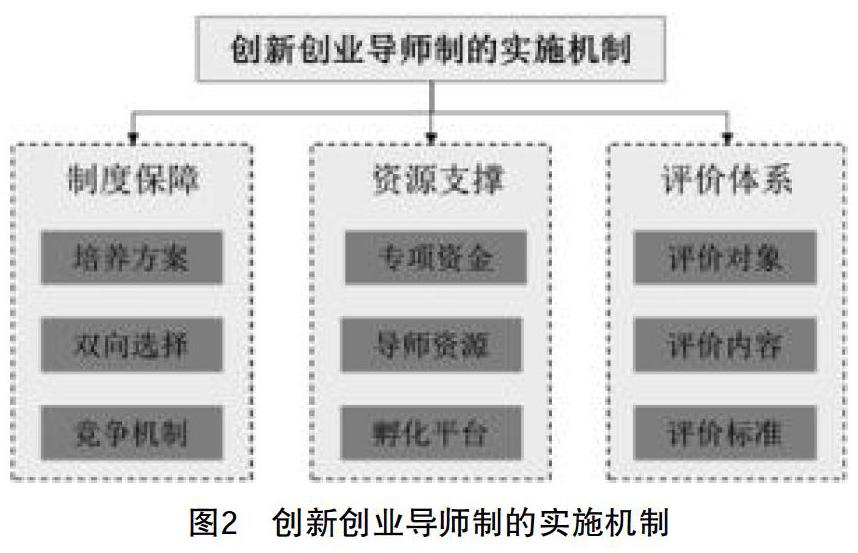

大学生创新创业导师制实施机制见图2,主要从下面三个方面开展。

1.制度保障。作为高校创新创业教育的一种新模式,创新创业导师制不能被简单地视作当前大学教育的简单补充,而应该将创新创业导师制纳入人才培养体系,从制度层面确保导师制的有效实施。第一,培养方案,将创新创业导师制纳入本科培养方案,加入人才培养目标,通过把学校的创新创业教育教学纳入社会实践和实习课程框架,学生选修创新创业课程、参与创新创业项目、参加高水平创新创业竞赛以及孵化创业都计入学分;并且优秀的创新创业成果可以作为评选奖学金、保研资格等的重要依据。另外,为保证导师的积极性,导师指导大学生创新创业同样计算工作量,重大的创新创业成果可以用于薪酬评定、职称评定、绩效奖励等。另外,设定合理的指标,平衡创新创业指导与教学、科研任务、社会服务的关系,保障教师有时间、有精力、有积极性指导学生进行创新创业。构建导师与学生双向选择渠道。导师的专业背景、学术业绩、招生需求以及学生的学业状况、兴趣特长、创新意向等都须通过网络等渠道进行公布,保证双方的知情权。导师有权限根据自身科研方向选择合适的学生进行指导,学生同时也可以根据自己的兴趣爱好选择合适的创新创业导师。如果在实施过程中遇到导师和学生无法匹配的情况,也可以适时调换导师。虽然创新创业教育被定为大众的普适教育,但是并不是所有大学生都必须创业。创业具有高风险,并且需要大量的资源,因此在创新创业教育中也应该引入竞争机制。比如,學生需要通过竞争获得科研项目,导师对于项目实施方案、进度和成果进行控制和评价;优质的企业项目式实习资源同样需要通过竞争获得,企业导师和专业教师对于实习学生的表现进行评价;创业孵化场地、经费根据学生的创新创业成绩以及成果进行综合评定给予资助。

2.资源支撑。大学生进行创新创业活动如实地调研、科学实验、原型加工、论文发表等方面需要一定的资金投入,如果仅仅依赖导师自己的科研经费很难持续,因此,应该设立校和院(系)层面创新创业专项资金,用于支付学生创新项目的支出以及导师指导的薪酬[4]。

除了创新创业导师的全程指导,大学生在课程学习、科研训练、创新创业实践等不同阶段,也应该配备不同的专业指导教师。在课程学习阶段,聘请校内外专家老师开设创业专题讲座和开展创业咨询服务;在科研训练阶段,根据具体情况配备联合指导教师,如遇到学科交叉项目,可配备多名领域专家作为指导导师;在创业孵化阶段,聘请具有丰富经验的校内创新创业指导教师和校外的企业老师,保证学生能得到专业的创新创业指导。创新创业教育的实践性特征决定了创新创业教育必须依赖专业的创新创业服务平台,通过必要的实践环节对于大学生进行创新创业意识、意志、经验、能力等素质的培养。一般而言,创新创业教育的服务平台包括校内平台和校外平台两类[5]。校内创新创业教育服务平台通过开设学生创业园区,建设创业孵化基地,为学生个体和群体的创业实践提供必要的创业指导,在资金、场地、设备等硬件设施上提供创业扶持。另外,建立创新创业教育服务网站提供政策咨询,推介创业商机,做好创业跟踪服务。校外创新创业教育服务平台则主要是通过拓宽渠道,整合社会资源,签约大学生就业创业基地,帮助学生更多地接触社会、了解社会、服务社会,从而在社会中历练并提高自身的综合素质。

3.评价体系。创新创业导师制评价体系主要考虑三个方面:评价对象、评价内容和评价标准。评价对象主要包括大学生、指导教师。评价内容包括创新创业课程学习成绩、科研成果、实习实践成果、创新创业竞赛成绩、成果孵化落地情况等。主要评价标准结合能力考查和成果考查两个角度,能力角度衡量学生的创新创业能力掌握情况、指导教师教学水平;成果角度考查创新创业成果产出,如竞赛成绩、创新专利、孵化产品等。另外,针对高校的创新创业教育质量,应该纳入高校教育教学评估指标体系和学科评估指标体系,作为衡量高校办学水平的重要依据。

参考文献:

[1]曹胜利.建设创新型国家与创新创业人才培养——关于“第三张教育通行证”几个认识问题的探讨[J].中国高教研究,2008,(5):59-62.

[2]王焰新.高校创新创业教育的反思与模式构建[J].中国大学教学,2015,(4):4-7.

[3]李双寿,李乐飞,孙宏斌,杨斌.“三位一体、三创融合”的高校创新创业训练体系构建[J].清华大学教育研究,2017,(38):111-116.

[4]丁林.本科生导师制:意义、困境与出路[J].黑龙江高教研究,2009,(5):74-77.

[5]李家华,卢旭东.把创新创业教育融入高校人才培养体系[J].中国高等教育,2010,(12):9-11.