不对称性减排增加了中国碳密集型行业出口的比较优势吗

邓荣荣

(南华大学 经济管理与法学学院,湖南 衡阳 421001)

一、问题提出

在全球应对气候问题的实践历程中,一个不容忽视的问题是,一国排放的温室气体并非禁锢于本国国内,而是一经排放将跨越国界在大气中扩散,对全球的气候变化产生影响。因此,应对全球气候变暖问题并非一国或少数国家之力所能及,需要国际社会的广泛参与和各国政府的共同实践。在此背景下,2005年正式生效的《〈联合国气候变化框架公约〉京都议定书》(简称《京都议定书》),作为全球第一个主张控制温室气体排放、遏制全球气候变暖的国际公约,对于促进全球温室气体减排协作与各国气候政策协调推进具有重要的意义。《京都议定书》基于“共同但有区别的责任”原则,在其第一轮承诺期(2008—2012年)内仅对主要由发达国家与新兴经济体构成的附件Ⅰ国家提出强制性减排义务,中国等发展中国家则可以自愿决定自己的减排目标。2015年12月,联合国巴黎气候变化大会达成由全球186个国家共同参与的《巴黎协定》,继续秉承“共同但有区别的责任”原则,强调各国均具有降低温室气体排放的义务,但其具体减排义务与目标的设定由各国依据自身能力以及意愿自主上报。

理论上而言,在“共同但有区别的责任”碳减排目标设定原则下,发展中国家设立的自主减排目标将一定程度低于发达国家,即发展中国家与发达国家呈现不对称性减排。然而,自《京都议定书》生效前的谈判期,各国即就发展中国家与发达国家的不对称性减排义务展开持续与日益激烈的争论,国际社会长久以来针对不对称性减排最大的担忧均可归结于“碳泄露”问题的内涵。梅茨等(Metz et al.,2007)将“碳泄露”定义为:不对称性减排将使实施更为严苛环境规制的发达国家碳密集型产品国际竞争力降低,导致碳密集型产业更多集中于承担较少碳减排责任的发展中国家,一方面导致发达国家相关产业输出就业与经济受损,另一方面发达国家通过进口与产业转移所降低的碳排放量一定程度将被发展中国家碳排放量的增加所抵消,全球碳排放总量甚至可能出现增加的趋势[1]。因此,针对不对称性减排的主体之间是否会发生显著的“碳泄漏”进行科学的实证检验,对进一步推进各国应对气候变化国际协作与协调具有重要的意义。

二、文献综述

现有文献对“碳泄露”问题的实证研究主要沿着两条思路展开。一是运用可计算的一般均衡模型(CGE)对研究对象国即将或已生效的温室气体排放规制的影响效果进行预测。巴比克(Babiker,2005)将不同市场结构下能源密集型企业的策略嵌入多区域CGE模型中,研究《京都议定书》实施对经济合作发展组织(OECD)成员国可能造成的“碳泄露”效应,结果表明OECD国家的碳泄漏率高达130%[2];格拉夫和库伊克(Gerlagh & Kuik,2007)将内生节能技术变革和国际溢出效应纳入CGE模型,发现技术溢出效应显著降低了碳泄漏[3];伯林杰等(Böhringer et al.,2012)运用静态CGE比较了不同边境碳调节政策对碳泄漏的影响,结果表明能源密集型产业与国际贸易参与度较高的产业更容易发生“碳泄露”[4];帕罗索斯等(Paroussos et al.,2015)的研究结果表明,若美国或中国实施与欧盟相同的碳减排措施,全球碳泄露率预计降至25%与3%[5];安提米安尼(Antimiani et al.,2016)使用动态CGE模型对2010—2050年多情境下欧盟单方面执行气候政策的效果进行预测,发现欧盟将出现较为严重的碳泄漏问题和产业竞争力降低[6]。巴克等(Barker et al.,2007)指出应用CGE模型方法估计“碳泄漏”问题存在的局限性为:CGE模型仅涉及对环境政策未来实施效应的状态模拟与事前估计,并非对过去已发生的事实进行经验验证,且估计结果受一系列假设前提与参数设定的约束[7]。第二类方法是通过净贸易含碳量的正负或进口含碳量的大小判断研究对象之间是否发生“碳泄露”。例如,彼得斯和赫特威希(Peters & Hertwich,2008)运用多区域投入产出模型对《京都议定书》附件Ⅰ国家2001年的碳泄漏进行了测算,发现附件Ⅰ国家该年份44.3%的进口产品来自非附件Ⅰ国家,碳泄漏量达1 578.6百万吨[8];谭娟和陈鸣(2015)基于多区域投入产出对中欧贸易隐含碳排放及其影响因素进行了测度,结果表明中国与欧盟可能存在“碳泄露”现象[9];董等人(Dong et al.,2017)的研究表明,伴随着智利、秘鲁和赞比亚对德国与美国矿产资源的净出口,矿产资源进口国向出口国转移了大量的碳排放[10]。依据南北贸易隐含碳排放结果对“碳泄露”问题进行实证检验的局限性在于:国际贸易既通过规模效应将碳排放转移至发展中国家,也通过技术效应和结构效应间接影响发展中国家的碳排放,故仅依据南北贸易隐含碳排放不能判断国际贸易对发展中国家碳排放的综合影响[11]。此外,谭娟和陈鸣(2015)[9]、潘安和魏龙(2016)[12]等的研究结果均表明,贸易导致中国国内碳排放增加的原因并非一定是发达国家污染密集型产业转移的结果,而是由中国出口总量(规模)迅速增长所导致。因此,依据贸易隐含碳排放实证结果来验证“碳泄露”问题有待进一步商榷。

在现有研究针对发达国家与发展中国家之间是否存在“碳泄露”的结果进行事前预测或事后验证存在局限的前提下,一个可行的研究思路为:从本质而言,对“碳泄露”问题的根本性担忧并非在于发达国家对发展中国家偶然年份是否发生“碳泄露”现象,而是二者间是否存在内在的“碳泄露”引擎(机制),若不对称性减排主体间长期存在导致“碳泄露”问题产生的作用机制,那么即使“碳泄露”问题在短期内尚未凸显,从长期而言,不对称性减排主体间将持续面临“碳泄露”问题的潜在威胁。艾歇勒和费波梅尔(Aichele & Felbermayr,2015)[13]在现有研究的基础上,将“碳泄露”产生的贸易引擎归结为不对称性减排导致的比较优势转移,即不对称性减排可能导致实施相对严苛环境规制国家碳密集型产品的生产成本增加,从而降低其比较优势,而这种比较优势可能转移至环境成本外部化的发展中国家,从而引发“碳泄露”问题。

鉴于上述原因,本文基于2005—2015年中国与欧盟(EU)28国19个工业行业面板数据,采用计量经济学方法对《京都议定书》执行期间不对称性减排是否导致中国对欧盟碳密集行业出口的比较优势增加进行实证检验,以验证欧盟对中国“碳泄露”作用机制的存在性。

三、研究对象、模型设定、变量描述与数据来源

(一)研究对象

本文旨在研究2005—2015年《京都议定书》生效期间,即附件Ⅰ国家与非附件Ⅰ国家具体执行“不对称性减排”原则,并因此导致国内减排规制存在强弱差异的具体背景下,作为非附件Ⅰ国家典型代表的中国是否在与欧盟的贸易中增强了其碳密集行业出口的比较优势;此外,对影响中国对欧盟行业出口比较优势的其他因素进行分析。所研究的EU28国为欧盟全部国家,研究的行业为除农林牧渔业之外中国对EU28国发生进出口贸易的全部行业,考虑到各类指标数据的匹配性,将行业合并为19个。

(二)计量模型设定、变量描述与数据来源

本文借鉴科尔等(Cole et al.,2005)[14]的经典比较优势影响因素分析模型来检验中国对欧盟出口行业比较优势的影响因素,计量模型如式(1)所示:

ADVit=α0+α1XPit×EMit+α2(K/L)it+α3TARit+α4RDit+α5SIZit+νtimedummy+μi+εit

(1)

其中,i表示行业,t表示时间;ADV为分行业的出口比较优势;XP与EM分别代表行业出口比重以及碳排放强度,XP与EM的乘积作为交叉项引入式(1)以考察碳泄露效应;K/L为资本劳动比;TAR为进口关税水平;RD为研发强度;SIZ为行业中的企业规模;timedummy为时间虚拟变量;μi与εit分别表示不可观测的行业差异及其他干扰项。各指标具体阐述如下:

1.出口比较优势(ADV)

采用巴拉萨(Balassa,1965)[15]提出的显性比较优势指数测度行业的出口比较优势,公式为:ADVit=(Xit/∑Xit)/(Xitworld/∑Xitworld)。其中,Xit表示中国第i行业第t年对EU28国的出口额,Xitworld表示世界第i行业第t年对EU28国的出口额。若ADVit值小于1,则表示第t年中国第i行业对EU28国出口额占中国对EU28国总出口额比重大于该年份世界第i行业对EU28国的平均出口比重,故中国第i行业对EU28国具备出口比较优势,且数值越大,出口比较优势越明显;反之,则具有比较劣势。中国及世界分行业进出口数据均依据OECD统计数据库的相关数据整理得到。

2.交叉项(XP×EM)

模型中引入行业出口比重以及碳排放强度乘积的交叉项以考察中国与欧盟行业贸易的碳泄露问题。XP代表各年份中国对EU28国分行业出口额占总出口额的比重,衡量分行业出口程度的高低;EM代表各年份中国分行业碳排放总量与其工业增加值比重,衡量分行业碳密集程度(碳排放强度)。若交叉项系数α1的估计值为正,则表明在既定出口比重的基础上,行业碳密集程度越高越有利于增加其对欧盟出口的比较优势,说明中国该行业成为EU28国转移碳排放的“污染天堂”,EU28国对中国的碳泄露的作用机制确实存在;反之,若交叉项系数的估计值为负或不显著,则不存在碳泄露作用机制。工业分行业增加值数据源于各年份《中国工业统计年鉴》及《中国统计年鉴》,并基于2005年价格基准进行平减。分行业二氧化碳排放量依据《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第二卷的参考方法和参数进行估算。

3.资本劳动比(K/L)

现有理论与经验证据均表明,与发达国家与新兴经济体相较中国仍然拥有丰富的劳动力禀赋,即在劳动密集型部门应该具备比较优势。因此,该指标的计量经济学意义为:若系数α2的估计值显著为负,则表明中国对EU28国的出口行业具有显著的劳动密集型特征,反之,则表明中国对EU28国的出口行业不具有显著的劳动密集型特征或转而具有显著的资本密集型特征。该计量结果对于把握中国工业行业的发展特征、从节能减排角度提出政策建议具有一定的分析价值。K用分行业资本存量数据表示,2008年及之前的数据依据陈诗一(2011)[16]的附录数据整理得到,2008年后的数据根据永续盘存法推算得到,并将数据平减至2005年;L用分行业年平均从业人员数表示,数据来自各年份《中国工业统计年鉴》。

4.进口关税水平(TAR)

采用各年份分行业对EU28国进口从价税额(每百美金进口额的进口关税额)测度各年份分行业对EU的进口关税水平,以验证进口关税水平是否能增强行业比较优势。各年份分行业对EU28国进口从价税额数据来源于WITS贸易数据库。

5.研发强度(RD)、行业中的企业规模(SIZ)、时间虚拟变量(timedummy)

行业的研究与创新活动可能引致技术进步,从而对行业的比较优势产生促进作用,故在模型中添加研发强度变量以检验行业的科技创新效应,用行业R&D经费内部支出额与工业总产值的比值予以测度;规模经济理论认为,在满足一定的前提条件下,行业内企业规模的增加可增强其竞争能力,有利于行业出口比较优势的增强。为验证中国对EU28国出口行业是否实现规模经济,故在模型中添加分行业企业规模变量,用行业工业总产值与行业内企业个数的比值予以测度,上述数据分别来自各年份《中国科技统计年鉴》与《中国工业统计年鉴》。此外,为验证各年份中国对EU28国出口比较优势的发展趋势,在模型中添加时间虚拟变量。各变量的描述性统计见表1。

表1 各变量的描述性统计

四、计量检验与实证分析

(一)基本估计结果

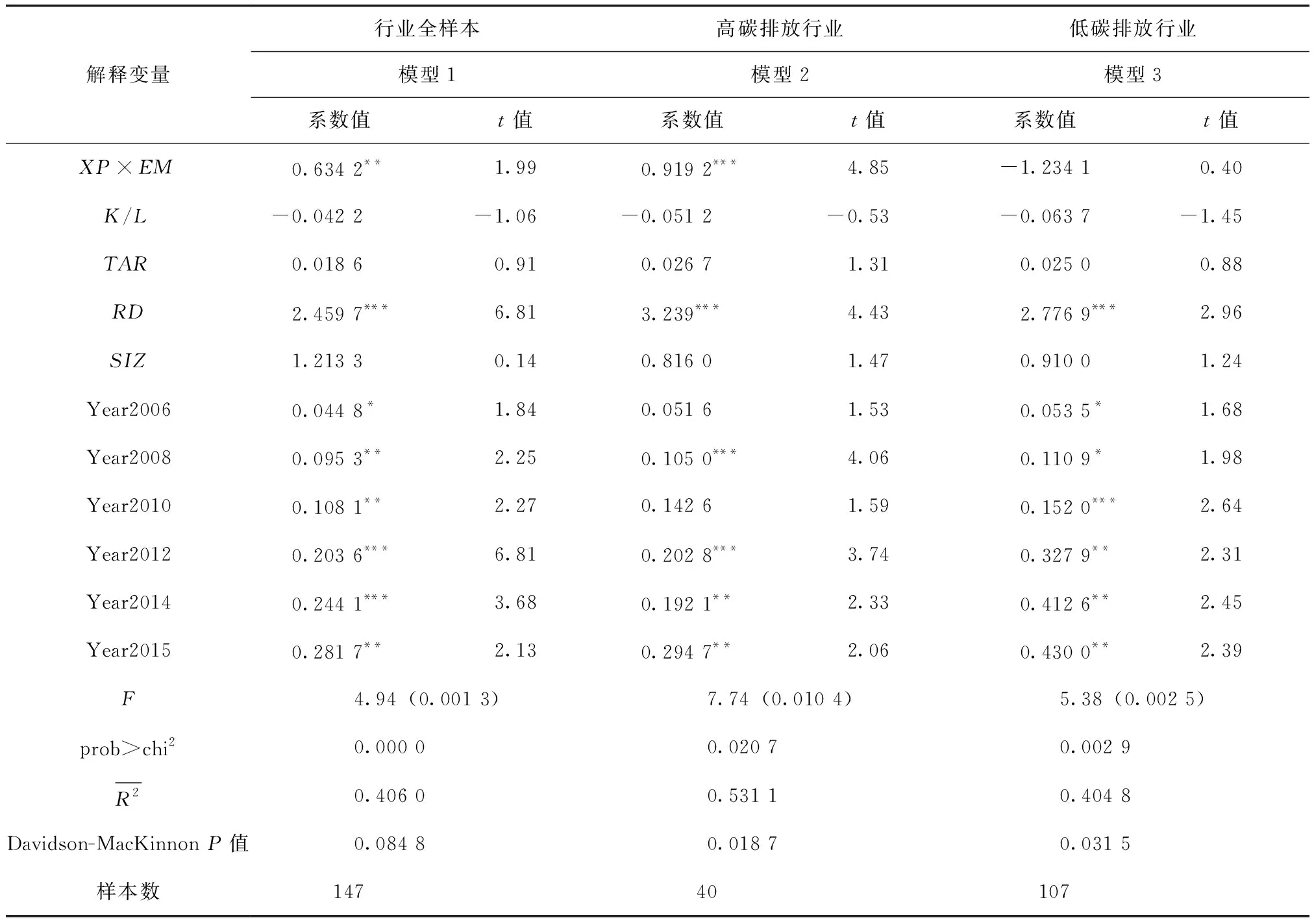

本文首先基于2005—2015年EU28国19个工业行业全样本数据对式(1)进行面板最小二乘法估计,以检验是否行业碳密集程度(碳排放强度)越高,其对EU28国的出口比较优势越趋于增加,从而对“碳泄露”问题进行初步实证检验;然后以19个工业行业2005—2015年平均碳排放强度值的均值(3.769吨/万元)为划分依据,将19个工业行业分为5个高碳排放行业(年均碳排放强度大于整体均值)与14个低碳排放行业(年均碳排放强度小于整体均值),分别对两组行业数据进行回归,以验证实证结果的稳健性。上述三组样本数据的回归结果见表2。

表2的结果显示,首先,从19个工业行业全样本回归(模型1)的估计结果来看,研究期内各年份时间虚拟变量的系数估计值大致呈现持续增加的趋势,且分别具有一定的显著性,表明2005—2015年中国各工业行业对EU28国出口的平均比较优势不断增强,这与中国对欧盟工业行业出口规模持续增长的现实状况相吻合。那么,研究期内中国对欧盟各国比较优势的增加是否一定程度由于欧盟与中国实施不对称性减排所导致?就验证碳泄露问题的关键解释变量交叉项(XP×EM)而言,其系数估计值显著为正,表明就中国工业行业整体而言,不对称性减排一定程度导致行业的碳密集程度越高,其对欧盟出口的比较优势越有可能增加,碳泄露作用机制确实存在。从其他变量的影响效果来看,资本劳动比(K/L)的估计系数值为负,但不显著;企业规模(SIZ)对工业行业出口比较优势的影响效应为正但不显著,表明整体而言,工业行业内企业规模的增加对其出口比较优势的作用并不明显,企业尚未形成规模经济;进口关税水平(TAR)对工业行业出口比较优势的影响效应同样不显著,表明通过进口关税的提升对中国出口工业行业实施保护性扶持并非有效的产业支持政策;研发强度(RD)变量的系数估计值显著为正,表明研究期内随着中国工业行业内部研发活动的增强,有效促进了工业行业出口比较优势的提升。

作为工业行业全样本数据回归结果的稳健性检验,表2的模型2与模型3分别显示了针对高碳排放行业与低碳排放行业两组数据进行面板数据回归的结果。相较而言,模型2与模型3若干关键解释变量的回归结果与模型1的结果较为一致,如资本劳动比(K/L)、企业规模(SIZ)、进口关税水平(TAR)等对出口行业比较优势的影响效应均不显著,研发强度(RD)的系数估计值显著为正,两组回归模型年份时间虚拟变量的系数估计值均同样呈现持续增加的趋势,上述结果进一步验证了模型1估计结果的稳健性。值得注意的是,就验证碳泄露问题的关键解释变量交叉项(XP×EM)而言,两组模型回归存在较大的差异,模型2的回归结果表明,交叉项的系数值为0.919 2,且在1%的显著性水平下显著,即在高碳排放出口行业内部存在较为显著的“碳泄露”作用机制;而针对低碳排放行业数据的回归(模型3)在交叉项的系数值上呈现不同的结果,交叉项的系数值为负数且不显著,表明低碳排放出口行业内部不存在“碳泄露”作用机制。

表2 基本估计结果

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平;F检验括号内为Prob>F的值;prob>chi2值为Hausman检验的相伴概率值,Davidson-MacKinnonP值为拒绝变量外生性的概率。

(二)克服模型内生性的估计结果

就本文的研究内容而言,很可能存在双向因果型内生性问题,原因在于:交叉项为行业出口比重以及碳排放强度的乘积,依据传统的比较优势理论,比较优势越高的行业很可能其出口规模与份额相对较大,即反向因果关系从理论上存在;此外,对表2的模型1至模型3分别进行Davidson-MacKinnon检验,其中P值均在5%或10%的现实性水平下拒绝“变量应该是外生”的原假设,表明交叉项变量确实存在一定的内生性。现有文献大多通过工具变量法来处理内生性问题。本文采取大多经验文献的通常做法,选取交叉项变量的滞后一期作为工具变量,其原因为:经济变量的发展通常具备连续性,变量的滞后一期与当期变量存在较高的相关性,但不能直接影响被解释变量,故能较好解决此类内生性问题。克服内生性之后的三组样本数据的回归结果如表3所示。表3的结果显示,模型1至模型3的Cragg-Donald统计量分别为13.30、28.97、12.98,分别大于10%、15%与10%偏误下的临界值,说明交叉项变量的滞后一期并非一个弱的工具变量。与表2的回归结果相比较,可得出如下结论:

首先,在克服了内生性问题后,表3的模型1至模型3时间虚拟变量的系数值依然显著,且持续增加,表明2005—2015年中国无论是高碳排放行业还是低碳排放行业,其对欧盟28国出口的平均比较优势均呈现不断增强的趋势,入世后中国工业行业的国际竞争力有所提升。该结论进一步证明发展中国家与发达国家经济结构存在的差异性导致双边贸易的互补性,中国通过改革开放与积极参与国际分工及交换,有利于发挥本国的比较优势,促进国民经济各行业的发展。

其次,与表2的结果一致,资本劳动比(K/L)的估计系数值依然为负且不显著,一方面表明中国对EU28国的出口行业整体不具有显著的劳动密集型特征,另一方面表明工业行业资本劳动比的上升并未对其出口比较优势产生显著的影响,原因可能在于:一是随着中国工业行业规模的不断扩大与资本积累的不断增加,各行业发展过程中的资本积累快于劳动力增加的速度,导致近年来中国工业行业出现了一定程度的资本深化(资本劳动比上升)趋势,工业行业(尤其是传统劳动密集型制造业)的劳动密集程度有所降低;二是比较优势的增加从根本上而言依赖技术进步,但技术进步并非完全中性,资本深化过程中,其所代表的资本要素充足性变化(增加)可能在市场表征的作用下引导企业进行资本偏向性技术选择,在中国工业行业尚未完全脱离劳动密集型特征,或尚未具备显著资本密集型特征的现实背景下,这种偏向性技术选择可能并不适宜。

再次,无论对高碳排放行业还是低碳排放行业而言,企业规模的增加均未对其出口比较优势产生显著的影响,规模经济效应尚未能在出口工业行业中体现,一个可能的解释是:这一结果的形成与中国工业企业发展的内外部环境特征密不可分,出口企业规模的增加并非能等效地带来比较优势的提升,片面追求规模扩张导致拼凑式多元化发展、管理效率相对低下、人力资本水平相对不高、生产脱离市场需求、行业内国有企业生产决策受一定程度行政干预等问题都将影响出口企业规模经济的实现与比较优势的增长,而上述问题较为普遍存在于现阶段中国工业化发展进程中。此外,进口关税水平(TAR)、研发强度(RD)两个变量对工业行业出口比较优势的影响效应均分别与表2的结果一致。

此外,就本文关注的核心解释变量交叉项(XP×EM)而言,在克服了交叉项变量的内生性后,低碳排放行业交叉项的系数值仍然不显著,表明低碳排放出口行业内部不存在“碳泄露”作用机制;就高碳排放行业而言,交叉项系数的估计值有不同程度的降低,且统计显著性未发生本质变化,表明交叉项变量的内生性使得模型2的最小二乘估计产生向上偏倚,即行业碳密集程度确实是影响高碳排放行业出口比较优势的重要原因,在高碳排放行业内部,行业碳密集程度越高越有可能成为EU28国转移碳排放的“污染天堂”,碳泄露的作用机制确实在高碳排放行业存在。与表2回归结果不同的是,在克服了交叉项变量的内生性后,针对行业全样本回归的交叉项系数值为不显著,表明行业碳密集程度的高低对其比较优势影响并非显著存在于整体出口工业行业中,整体出口工业行业并不存在显著的碳泄露作用机制。欧盟对中国的碳泄露作用机制仅存在于高碳排放行业的结果可视为对传统“污染避难所效应”理论的经验验证,即较为严苛的环境规制将显著增加污染密集型产品的生产成本,导致弱环境规制国家相关产业的比较优势相对提升,发达国家或将污染密集型产品的生产转移至发展中国家,或增加对弱环境规制国家污染密集型产品的进口。

表3 克服内生性后的回归结果

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平;F检验括号内为Prob>F的值;prob>chi2值为Hausman检验的相伴概率值。

五、结论与政策建议

在全球气候变暖以及碳减排问题已成为各国政府与学术界普遍关注的重点议题的现实背景下,发达国家与发展中国家基于“共同但有区别的责任”原则所承担的不对称性减排义务是否会导致“碳泄露”问题的产生,值得学术界深入研究,其结论对进一步理解南北贸易与碳排放的关系、推进《巴黎协定》后期各国具体减排义务与目标的确定、促进全球多变气候谈判朝公平、公正、有效的方向发展均具有重要的理论与现实意义。与现有研究大多直接对不对称性减排主体间“碳泄露”问题进行事前预测或事后验证不同,本文基于经典贸易理论中比较优势在各国贸易分工以及出口竞争力中充当的重要引擎作用,以中国与EU28国工业行业贸易为研究对象,采用面板数据模型法对《京都议定书》正式生效期间中国对欧盟碳密集行业出口的比较优势是否得以增加进行实证检验,以验证欧盟对中国“碳泄露”作用机制的存在性。结论与相应政策建议阐述如下:

第一,《京都议定书》执行期间,欧盟作为承担强制性减排义务的附件Ⅰ国家以及全球温室气体减排最积极的执行者,在此期间实施了一系列旨在实现碳减排目标的较为严苛的环境规制,相较于无需承担任何强制性减排义务的非附件Ⅰ国家中国而言,这种不对称性减排义务确实导致中国高碳排放行业出口比较优势的增加,即两个经济体间在高碳排放行业中存在显著的“碳泄露”作用机制,但这种“碳泄露”作用机制并非普遍存在于中国对欧盟出口工业行业中,就低碳排放行业而言,欧盟严苛的环境规制导致的成本增加不足以显著影响行业比较优势的转移。鉴于中国高碳排放行业比重较小,因此“碳泄漏”作用机制并非普遍存在于欧盟与中国的工业行业间,或者欧盟与中国碳泄漏问题的程度较为微弱,“碳泄漏”理由不足以成为在国际气候谈判中,取消考虑发展中国家生存发展空间的不对称性减排原则的理由。

第二,针对可能发生“碳泄露”问题的高碳排放行业,近年来在国际社会引发较多关注的一个议题为碳关税的开征,发达国家一些政策制定者与学者提出对来自发展中国家的产品征收碳关税以避免或减少国际贸易可能产生的“碳泄露”问题,尽管目前尚未有国家(地区)正式实施还没有碳关税征收政策,但碳关税事实上已连续多年被列入不少发达国家的议事日程,甚至在某些领域已被变相实施(如欧盟于2012年开征航空碳关税)。实施“碳关税”并非解决“碳泄露”问题的有力途径,一是其可被视为贸易壁垒的人为设置,可能被利用成为发达国家实施贸易保护的工具,在经济全球化以及自由贸易增进各国福利的现实背景下,长期而言将损害贸易双方的利益;二是即使严苛的环境规制导致发达国家碳密集型行业的转移与升级换代,但发达国家的产品消费结构并未改变,碳关税将导致从发展中国家进口的成本增加,损害其消费者剩余与本国福利。

第三,值得关注的是,整体而言,中国工业行业尚未实现规模经济。企业规模经济的实现依赖于企业发展内外部环境的优化,就优化外部环境而言,需要通过提供良好的基础设施条件和外部发展环境,引导企业在空间上科学集聚,促进企业间合理分工与协作的发展;就优化内部环境而言,企业需要依据市场价格信号和经营需求进行科学的规模决策,并不断加大技术创新力度,促进科技成果转化为现实生产力,形成拥有专业优势、科学分工与协作、适应市场竞争、科学管理的规模化组织结构。另一个不容忽视的研究结论为,研究期内中国工业行业呈现了加速资本深化趋势,劳动密集型行业过早出现资本深化趋势在现阶段不利于中国充分发挥劳动密集比较优势,可能导致收入分配恶化、有效需求不足、失业率上升等问题,而劳动密集型行业资本深化引致的技术选择偏差也将直接影响企业出口比较优势的提升与经营绩效的增加,在本文的实证结果中直接体现为资本劳动比变量对出口比较优势的影响不显著。因此,政策层面应着手控制催生资本深化的外生因素,从根本上抑制劳动密集型行业“过快”的资本深化过程;劳动密集型工业企业应有针对性地调整产业技术进步方向和速度,缓解由于过快资本深化所带来的资本生产率下降以及就业拖累,摒弃对“不适宜”先进技术的盲目追求,建立符合理性的内生技术选择机制。