安徽省农民创业保障机制绩效评价及改进建议

郭玉莉

(安徽新华学院商学院,合肥 230088)

1 安徽省农民创业保障机制概述

农民创业是解决农村问题的重要方式之一,要促进农民创业又好又快地发展,离不开政府的顶层设计和大力支持,形成良好的创业环境,提供更多更有针对性的支持,逐步和完善农民创业保障机制。

1.1 农民创业保障的研究现状

王西玉等(2003)对部分农民工回乡创业的研究发现,实现回乡创业的条件除了自身之外,更离不开外部制度环境,地方政府的政策支持、税收优惠、工商管理服务。地方政府改善条件,鼓励支持和提供服务,是回乡民工创业的保证[1]。周菁华和谢洲(2012)对我国农民创业行为的发生机理进行分析发现,激励农民创业既要提高农民自身的素质能力水平,也需要政府政策的鼓励与扶持[2]。朱红根(2012)通过对江西省返乡创业农民工的调查数据分析,政策资源获取对农民工返乡创业绩效有重要影响,并且对初始创业的农民工影响较大[3];肖华芳和包晓岚(2012)通过对湖北省930家农村微小企业的调查,研究政府寻租对农民创业的影响,认为改善农民创业环境的关键在于政府加强法制建设,提高执法质量[4]。社会上的创业文化氛围对农民创业也存在一定影响,农村地区创业氛围越浓,农民表现出的创业意向越高(蒋剑勇,2012)[5]。李海鸣(2016)通过对江西省返乡农民工对创业扶持政策评价进行调查,认为提高农民创业能力,要在不同的创业领域和创业的不同阶段制定差异化政策,并提高政策的科学性和针对性[6]。

从现有的研究来看,对于农民创业动机、风险、影响因素的研究较多,而对于农民创业保障评价的研究更多地侧重于对政府创业政策的评价,以定性研究为主,尚未针对创业保障体系形成一套系统的评价指标体系,缺乏更充分的客观的评价研究。

1.2 安徽省农民创业保障机制分析

近年来,安徽省出台了一系列政策和举措,在金融、税收、信息化建设、创业培训等各领域支持农民创业,帮助农民创业者降低创业风险,提高创业成功概率,为广大农民创业者提供更好的创业环境。安徽省已经形成以政府为主导,以创业农民自身为主体,各类社会组织为支撑的多方联动,功能融合,相互协调,覆盖全面,具有一定保障水平的创业保障机制。

政府在农民创业保障体系中发挥主导作用,通过颁布相关的政策法律,优化相关的行政审批流程,加大税收优惠的力度和相关资金支持等形式体现其作用。政府主导作用的体现不仅在于颁布的有关农民创业的政策数量、力度,政策的宣传程度,以及政策的知悉渠道,更在于相关政策的执行和落地情况,以及政策是否满足和适应农民创业的实际需求。

社会组织是农民创业保障体系的重要支撑部分。众人拾柴火焰高,社会主体汇聚个体力量,形成行业协会、创业联盟,更有可能高效快捷地提供保障,相对于创业农民单个个体各自探索,组成行业协会、创业联盟来加强彼此之间的信息共享和经验分享,效率会更高。行业协会和创业联盟也比政府的政策和法律保障更为贴近实际,针对性更强。科研机构在为创业农民提供产品研发、技术指导、产学合作等方面发挥重要作用。

农民自身是农民创业保障的最重要的主体。创业农民既是保障体系的受益者也是保障体系的责任提供者,双重身份下,创业农民在保障体系中承担了更多的权利和义务。农民自身素质、知识、技能、思想观念和内在动机决定了创业农民在保障体系中能否承担相应的责任和义务,同时也直接影响着农民创业绩效的好坏。

鉴于此,本课题在已有的研究基础之上,借鉴国内外相关文献及相关领域的量表,分别从政府、社会组织、农民自身3个维度设计了安徽省农民创业保障机制的评价指标体系,运用层次分析法确定指标权重,结合问卷调查的相关数据,对农民创业保障机制展开分析,并提出改进建议。

2 安徽省农民创业保障机制绩效评价指标体系

2.1 指标设计原则

农民创业保障机制是一个多因素、多层次的复杂系统,涉及主体较多,包括政府、农业协会、创业联盟、科研机构等,既要关注硬件又要关注软件,既要涉及事前评估、执行过程中的跟踪,又涉及事后的结果评估,其评价是一个较复杂的工程,评价结果的客观性、公平性和真实性受到多种因素影响。农民创业保障机制评价指标体系应当遵循以下原则。

2.1.1 定量与定性相结合的原则

安徽省农民创业保障机制评价指标的确定,既要相关政策具体的量化指标,又涉及关于保障机制满意度的定性指标。将农民创业保障机制各层次主体所承担的任务和项目量化,力求具体、明确、可衡量,同时对于农民创业保障机制执行过程中的因素辅助定性指标,使评价结果更准确客观。

2.2.2 关键指标与一般指标相结合

安徽省农民创业保障体系要通过一些关键指标反映保障体系的目标,而不需要做到面面俱到,设计支持创业保障体系发挥作用的关键绩效指标,遵循二八法则,不但可以有效促使有限的社会资源集中在关键领域,同时,选取关键指标也使得整个评价过程易于操作。

2.2.3 目标相关性原则

农民创业保障体系各层次评价指标围绕保障体系目标展开,为农民创业保障体系发挥效用而服务,各层次指标之间存在内在关联性,绩效评价指标体系是一个有机系统,存在统一性和协同性。

2.2.4 适应性原则

评价指标之间的界定应该清楚明确,同时评价指标应适应当地的经济发展水平、产业结构的特点、基础设施建设、地域文化的差异性,适应不同评价对象。指标设定时,也要考察获取绩效指标信息的难易程度,操作方法是否易于理解和执行,是否适用于农民创业保障机制的评价主体。

2.2 指标体系构成

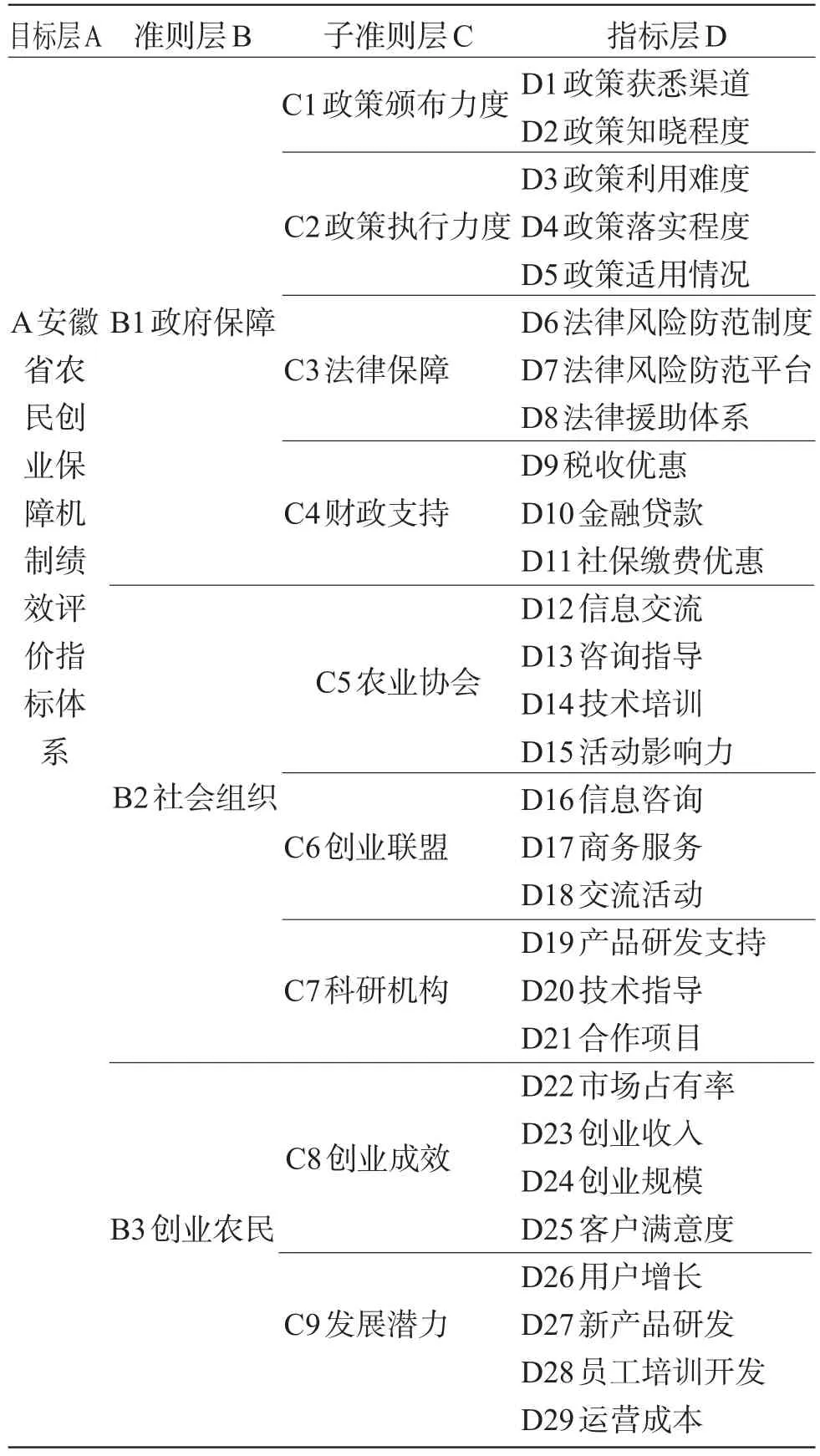

安徽省农民创业保障机制绩效评价是按照一定标准,程序和方法评定以政府为主导的保障体系的产出效果,以促进农民创业的经济效益和社会效益最大化为目标,以创业绩效提高为最终衡量标准的系统工程。用指标体系去评价安徽省农民创业保障机制的绩效,目的在于探索一组具有代表性和适用性的安徽省农民创业保障体系绩效的特征指标,围绕有效支持和保障农民创业这一目标,把保障体系中的各因素之间的关系划分若干层次,同一层次因素界定清晰、完整,不同层次的因素之间存在隶属和衔接。本文在现有文献的基础上,结合关键绩效指标(KPI)的相关要求,并咨询相关理论和实践专家,设计评价指标层次结构,具体分为目标层(A)、准则层(B)、子准则层(C)和指标层(D),形成多指标多层次的评价指标体系的结构框架。指标体系如表1所示。

表1 安徽省农民创业保障机制绩效评价指标体系

2.3 指标说明

安徽省农民创业保障体系是以政府为主导、充分发挥各类社会组织的辅助作用,以保障农民创业有序高效开展,取得良好的经济效益和社会效益。安徽省农民创业保障机制绩效评价体系涉及政府、社会组织和创业农民3个维度,10个子准则和29个指标。

(1)政府保障

政府保障维度包括政策颁布力度(C1)、政策执行力度(C2)、法律保障(C3)和财政支持(C4)。其中政策颁布力度是指政府为了支持和鼓励农民创业的积极性,提高农民创业的有效性而颁布的一系列政策,这些政策的颁布数量和力度,以及是否采取有效措施进行宣传,是否提供各种便利和适合的渠道以供创业农民能够及时准确知晓这些政策。政策颁布力度分为政策的获悉渠道和政策知晓程度2个指标。颁布了相应的政策,这些政策是否能够得到有效贯彻落实,贯彻落实条件要求是否容易满足,是否能够适应当地的经济发展水平和创业农民的实际需要,政策的执行力度包括政策利用难度、政策落实程度和政策适用情况3个指标。法律保障是指针对农民创业存在的各种风险,是否已经建立了较为完善的法律风险防范制度和法律风险方法平台,是否能够提供相应的法律援助服务,为农民创业保驾护航,降低企业运行的风险,提升企业的生存能力。法律保障包括法律风险防范制度、法律风险防范平台、法律援助体系3个指标。

(2)社会组织支持

社会组织支持包括农业协会(C5)、创业联盟(C6)和科研机构(C7)等社会力量。农民创业保障机制是一个多方联动的有机系统,社会力量是不可忽视的一个方面。农业协会层面包括信息交流、咨询指导、技术培训、活动影响力4个指标。创业联盟作为非营利性社会团体组织,由安徽省各行业各地区农民创业企业、个人和行业专家组成,积极协助农民创业,在农民创业企业之间实现技术、市场、产品、管理等各方面资源的整合,创业联盟层面包括信息咨询、商务服务、交流活动3个指标。科研机构包括产品研发支持、技术指导、合作项目3个指标。

(3)创业农民

创业农民的收益是衡量农民创业保障机制绩效的重要指标,创业农民自身维度包括创业成效(C8)和发展潜力(C9)2个层面,其中创业成效更加侧重于创业农民的实际创业收获,包括在当地的市场占有率、创业收入、创业规模以及客户满意度4个指标;农民创业企业的发展潜力包括用户增长、新产品研发、员工培训开发和运营成本4个指标。

2.4 评价指标的权重确定

本文采用层次分析法计算各级指标权重。层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是由美国运筹学家托马斯·塞蒂(T.L.Saaty)在20世纪70年代提出的。它是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法,是确定指标权重的常用方法之一,该方法确定权重的主要依据是各指标的相对重要性,运用1~9标度法将各指标进行两两比较,从而将无序、复杂的定性问题转化为量化数据,尽可能减少性质不同的评价指标相互比较的困难,以提高准确度。aij为要素i与要素j重要性比较结果,如表2所示,Saaty给出的9个重要性等级及其赋值。按两两比较结果构成的矩阵称作判断矩阵。

表2 比例标度

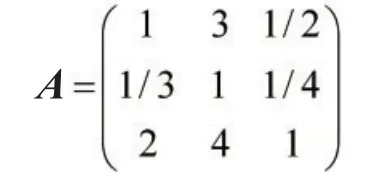

在层次分析法的基础上,针对准则层、子准则层和指标层构建判断矩阵共13个,其中,根据专家打分情况,列举准则层3个要素,即政府保障、社会组织和农民创业的重要性两两比较,结果如表3所示。

表3 政府保障、社会组织、创业农民重要性比较

由表3可得,形成准则层判断矩阵A,以准则层判断矩阵A为例计算指标权重。

计算判断矩阵A中各行元素的乘积(用Mi表示):M1=3/2,M2=1/12,M3=8 计算Mi的 3次方根W1=1.144 7,W2=0.436 7,W3=2,对向量W=(1.144 7,0.436 7,2)做归一化处理,W1=1.144 7(/1.144 7+0.436 7+2)=0.319 6,W2=0.436 7(/1.144 7+0.436 7+2)=0.122,W3=2(/1.144 7+0.436 7+2)=0.558 4,得到所需的权重向量W=(0.319 6,0.122,0.558 4),也就是准则层的政府保障权重为0.319 6,社会组织权重为0.122,创业农民权重为0.558 4,

下面进行一致性检验,只有一致性比例CR<0.1,才能通过一致性检验。一致性比例CR=CI/RI,CI=(λmax-n)(/n-1),其中CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标,查表可知。计算准则层判断矩阵的最大特征值。

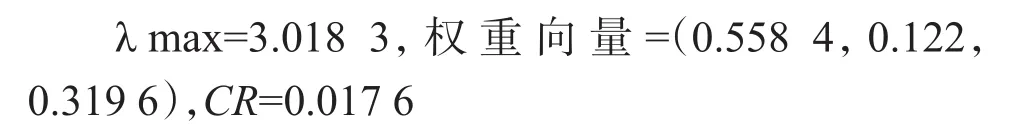

同理,计算出各层级判断矩阵的指标权重,列举如下:

矩阵2政府保障判断矩阵

矩阵3社会组织判断矩阵

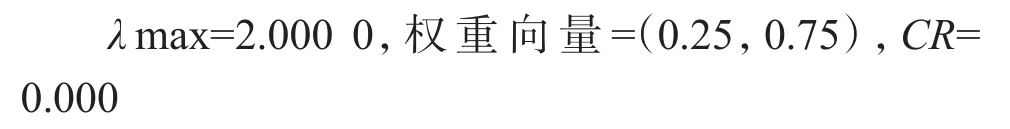

矩阵4创业农民判断矩阵

矩阵5政策颁布力度判断矩阵

矩阵6政策执行力度判断矩阵

矩阵7法律保障判断矩阵

矩阵8财政支持判断矩阵

矩阵9农业协会判断矩阵

矩阵10创业联盟判断矩阵

矩阵11科研机构判断矩阵

矩阵12创业成效判断矩阵

矩阵13发展潜力判断矩阵

以上各判断矩阵均通过一致性检验,计算得出安徽省农民创业保障机制绩效评价各级指标权重分布,在得出了各级指标对上一级指标的权重之后,将权重依次从准则层的政府保障、社会组织和创业农民自身向子准则层和指标层进行分配,计算各指标关于安徽省农民创业保障机制绩效评价的综合重要程度,如表4所示,在评价过程中指标的权重越高,表明该指标的重要程度越高。

表4 安徽省农民创业保障机制绩效评价指标权重

3 安徽省农民创业保障机制绩效的综合评价

3.1 资料收集

本文采用问卷调查法获取指标的数据,课题组结合已有的研究依据李克特5点量表设计了调查问卷,咨询专家意见进行修改完善,在安徽省内随机发放,问卷发放对象主要为有过创业经历或正在创业的农民,发放网络问卷和纸质问卷425份,回收有效问卷133份,有效回收率31%,另外,课题组对安徽省皖南及皖北农民创业园和创业联盟进行了实地调研,选取了一部分创业农民进行深度访谈,了解他们对现有保障机制的满意程度及评价。

调查问卷内容主要分为3个部分,第1部分是基本信息,主要涉及农民创业者的性别、年龄、受教育程度、地区、创业时间、行业、规模、创业动机、资金来源等,了解农民创业者的基本情况,分析农民创业在不同地区、行业的特点和规律。第2部分是政府、社会组织(农业协会、创业联盟、科研机构等)对农民创业的保障和支持情况,政府作为农民创业的主体在政策、法律和金融方面提供支持的情况;同时,也设计了题目了解创业联盟等社会性组织对农民创业的帮扶力度,对应指标体系中政府保障和社会组织支持的评价指标。第3部分反映了农民创业企业绩效情况,从当前经营业绩和企业成长潜力2方面进行衡量,既考虑目前创业企业的生存状况和成绩,也考虑企业是否有长远的发展潜力和动力,支撑业务和规模的进一步开展,对应创业农民自身的评价指标。

3.2 综合评价

本研究采用李克特5点量表来收集创业农民对安徽省农民创业保障机制的评价,对某一描述非常同意(5分)、同意(4分)、不确定(3分)、不同意(2分)、非常不同意(1分),分别计算出不同指标的133份有效问卷的均值,然后基于已经计算出的各项指标的权重,从政府保障、社会组织和农民自身3个层面对安徽省农民创业保障机制做出评价,结果见表5。

表5 安徽省农民创业保障机制绩效评价

由表5的计算得分来看,安徽省农民创业保障机制的综合评价得分为3.435 4,各项指标和安徽省农民创业保障机制的最高分为5分,所以安徽省农民创业保障机制平均分值为3.435 4/5=68.7%,说明创业农民对安徽省农民创业保障机制的评价基本满意。

政府作为农民创业保障机制的主导,政策的颁布力度得分较高,说明创业农民对于政府所颁布的创业优惠和创业扶持政策有所了解,知晓程度较高,较为满意,而对于政策的执行力度满意度偏低,原因可能在于所颁布政策与当地的实际情况有所差异适应性不强。因此,政府在制定相关政策的同时,要着重考虑政策的落地和执行。法律保障方面的得分偏低,尤其是法律风险防范制度和法律援助体系创业农民的满意度较低,原因在于创业农民对相关法律知识的欠缺,一旦发生法律纠纷更无从获悉如何获取法律的援助,政府应加大力度,提供更多的法律援助。财政支持方面,创业农民的满意度较高,尤其是金融贷款方面,政府对农民创业贷款政策扶持力度较大,贷款优惠政策落到实处,同时农民创业规模通常较小,几乎很少雇佣员工,因此社保缴费优惠很少需要享受,因此这部分得分相对较低。

社会组织方面,农业协会为农民创业提供的信息交流、咨询服务和技术指导得分相对较高,活动影响力得分较低,原因在于农业协会对于农民创业提供保障支持更多体现在信息和服务上;创业联盟在信息咨询、商务服务和交流活动得分尚可,差别不大,原因可能是创业联盟作为创业农民自发形成的组织,彼此之间信息交流和经验分享较为畅通。而科研机构在技术指导、合作项目得分较高,产品研发支持得分较低,安徽省农民创业项目更多集中在种植业和养殖业,迫切需要相关科研机构的技术支持和指导。因此,农业协会、创业联盟和科研机构等社会组织在创业保障机制支持中的仍然有很大的改进空间。

农民自身作为创业保障机制的责任者和受益者在评价体系中所占权重最大,同时也是农民创业绩效好坏的最关键因素。创业成效方面比发展潜力得分更高,可见,创业成效好坏是农民创业的关注重点也是直接动力。创业农民尤其重视创业收入和创业规模,这也是农民创业保障机制的根本目标。对于创业农民来说更加看重的是实际收入的增加,相比较而言,对于创业发展潜力比如新产品研发和员工培训关注较少一些,原因在于农民创业活动一般规模还处在初级阶段,还没有太多精力和观念关注创业项目未来的发展,因此要提高农民创业绩效,关键是加大对农民自身的投入。

4 完善安徽省农民创业保障机制的建议

4.1 充分发挥政府的主体作用,提高服务效率

近年来安徽省政府出台18项强农富农惠农政策,出台《“创业江淮”行动计划(2015—2017年)》,支持农民创新创业,这些政策为农民创业提供了制度保障。这些政策充分发挥作用有赖于各县级地方政府宣传、贯彻执行相关政策的力度,以及制定有地方特色的配套措施,从而让政策能够被农民创业者所接受和理解,真正为当地的创业活动服务,符合当地农民创业的需要。这需要地方政府加大宣传力度,充分利用各种平台和社交媒体,将相关的政策制度和信息有效传递给创业农民,并建立可行易操作的反馈机制,及时了解农民创业的困惑和需求,有针对性地提供帮助和服务。

4.2 建立创业服务平台,实现多方联动

要提高安徽省农民创业的保障作用,还要充分利用多种社会力量,通过农业协会、创业联盟、科研机构、创业孵化基地等多方力量,加强社会组织对农民创业的支持力度,实现创业企业、创业农民、社会组织之间信息、资金、项目、技术、市场等方面的充分流动和共享,发挥协同作用,既能发挥各方组织的积极性又能满足创业农民对技术、资讯、市场的需求。

4.3 注重对创业农民自身的投入,增加创业的持续动力

通过对农民创业保障机制评价得分也可以看出,提高农民创业成效的关键是农民自身的成长,不管是创业农民自身指标的权重还是均值得分都是农民创业保障机制的最重要构成。目前安徽省农村已基本实现网络全覆盖,农民对网络的使用技能已经相当娴熟,可以充分利用互联网平台和技术,对创业农民的专业技能、管理技能、市场分析的技能进行有针对性的培训,提高创业农民自身的素质和理念,创业农民在对现有创业取得一定成效之后,更加关注创业项目和企业的未来持续发展潜力。