中国人口老龄化的演变与应对之策

程志强,马金秋

(北京大学 a.光华管理学院;b.新结构经济学研究院,北京 100781)

20世纪初以来,工业化国家的人口结构开始打破了多年保持的稳定状态,随后发展中国家的人口结构也发生了类似的变化,人口增长率下降和人均寿命延长导致的人口老龄化现象成为世界范围内的普遍现象。我国在改革开放以来的40年间,实现了发达国家用一个世纪甚至更长时间才完成的人口再生产类型的转型,完成了人口结构的转变,步入了低生育水平国家的行列。

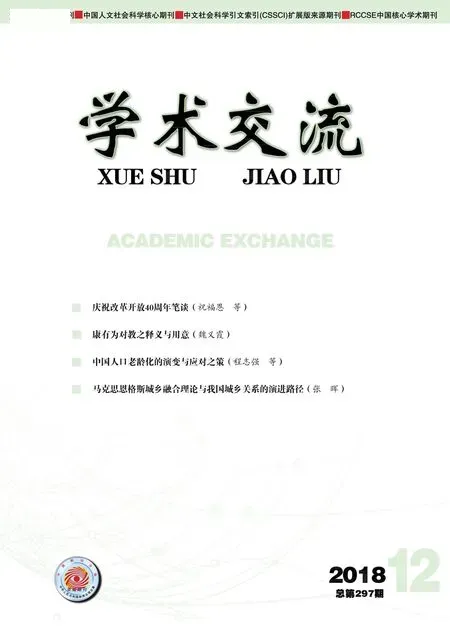

人口老龄化是指老年人口在总人口中所占的比例不断增加,社会人口结构呈现老年状态。按照联合国《人口老龄化及其社会经济结果》确定的划分标准,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占总人口的7%,则表明这个国家或地区步入了人口老龄化阶段。1982年第三次人口普查显示,0—14岁人口比重为34%,15—64岁人口比重为61%,65岁及以上老年人口比重为5%;1990年第四次人口普查显示,0—14岁人口比重为28%,15—64岁人口比重为67%,65岁及以上老年人口比重为5.6%;2000年第五次人口普查显示,0—14岁人口比重为22.89%,15—64岁人口比重为70.15%,65岁及以上老年人口比重为6.96%;2010年第六次人口普查显示,0—14岁人口比重为16.6%,15—64岁人口比重为74.53%,65岁及以上老年人口比重为8.87%。从历次人口普查结果来看,改革开放以后我国的人口结构由成年型向老年型转变,人口老龄化速度加快,人口老龄化程度也日益加深。

表1 中国六次人口普查年龄分布

资料来源:中华人民共和国国家统计局,历年《中国人口普查资料》。

改革开放以来,我国的经济发展取得了巨大的成果,经济增速与经济总量均创造了世界发展历史上的奇迹,人口结构与社会经济结构也发生了根本性的变化。当前,我国正处于社会结构转变、深化改革的关键时期,人口老龄化对经济社会的影响将是全面的、深层次的,既包括人口老龄化对经济增长、劳动力供给、社会医疗保障体系、代际关系的挑战,也提供了进行社会医疗保障体系改革、发展老龄产业、改变国内消费结构的机遇。值改革开放40周年与全面深化改革之际,系统分析中国人口老龄化的现状、特征与趋势,弄清中国人口老龄化快速发展的原因、研究人口老龄化带来的经济、社会后果及其作用机制,并采取相应的措施应对已经到来并不断深化的老龄化社会,对实现我国人口、社会、经济与资源环境的可持续发展,具有重要意义。

一、中国人口老龄化的现状、特征及趋势

(一)中国人口老龄化的阶段演变

改革开放以来的40年间,我国经历了80年代初期与80年代后期的人口增长高峰后,人口出生率与自然增长率持续下降,人口结构从成年化阶段步入老年化阶段。从图1中可以看出,改革开放后,中国经历了剧烈的人口出生率转变,由于人口惯性的存在,80年代经历了两次人口出生的高峰后,我国的人口出生率与自然增长率不断下降,人口死亡率维持在较低水平,人口结构发生了根本性的转变。从图2中可以看出,步入20世纪90年代后,我国65岁以上的老龄人口数量与老年人口抚养比呈不断上升趋势,少儿人口抚养比则不断下降。

1.成年化阶段(20世纪70—80年代)

70年代初,我国开始实行以控制人口增长为目标的计划生育政策,中国的生育率经历了急速的转变。1971年我国的总和生育率为5.44,1977年下降为2.84,此后至80年代末,总和生育率维持在3以下,并呈下降趋势。生育率下降降低了少儿人口,同时70年代前高生育率下出生的人口成为劳动年龄人口,人口年龄结构向成年化阶段转变。1982年的第三次人口普查结果显示,0—14岁的人口比重较1964年下降了7%,15—64岁的人口比重较1964年上升了11%,而65岁以上的人口比重较1964年上升了1.3%,变化幅度相对较小。1990年的第四次人口普查结果显示,0—14岁的人口比重较1982年下降了5.9%,15—64岁的人口比重较1982年上升了6%,65岁以上的老龄人口比重上升至5.6%。少儿人口比重的逐渐减少和劳动年龄人口比重的逐渐增加表明我国的人口金字塔出现了底部收缩的趋势,人口结构步入成年化阶段。

2.老龄化形成阶段(20世纪90年代)

20世纪90年代以来,我国的总和生育率进一步下降。1990年我国的总和生育率为2.31,1995年下降为1.99,在20世纪90年代中后期,总和生育率维持在1.8左右,低于2.1的生育更替水平。在此期间,我国的人口结构继续呈现少儿人口比重下降、劳动年龄人口和老龄人口比重上升的变化特征。2000年第五次人口普查显示,0—14岁少儿人口比重下降为22.89%,15—64岁劳动年龄人口比重上升为70.1%,60岁以上人口比重超过10%,65岁以上老龄人口为6.96%,分别超过与接近10%和7%的国际通行老龄化标准,相较于1990年第四次人口普查增加了1.4%,这说明进入20世纪90年代后,我国的人口老龄化速度加快,人口结构开始转变为老年型人口,并逐渐步入了老龄化社会。

图1 出生率、死亡率与自然增长率

资料来源:中华人民共和国国家统计局,历年《中国统计年鉴》。

图2 中国人口抚养比变化

资料来源:中华人民共和国国家统计局,历年《中国统计年鉴》。

3.老龄化加速阶段(21世纪初期)

2000年以来,我国的总和生育率不断下降。2000年的总和生育率为1.22,2005年1%的抽样调查结果为1.34,远低于2.1的更替水平。2010年的第六次人口普查结果显示,0—14岁少儿人口的比重为16.6%,15—64岁劳动年龄人口的比重为74.53%,60岁以上人口的比重为13.4%,65岁以上老龄人口的比重为8.87%,60岁以上的老龄人口和65岁以上的老龄人口的比重较2000年分别增加了3%和1.7%。这说明进入21世纪后,我国的老龄人口及其比重的增长速度高于改革开放的前30年,人口老龄化处于加速阶段。

4.老龄化高速阶段(2010年以来)

2010年我国的总和生育率为1.18,其中城市的生育率为0.88,农村的生育率为1.44。而根据《世界人口数据表》的统计结果:2010年全球平均生育率为2.5,发达国家为1.7,欠发达国家为2.7,最不发达国家为4.5。中国的总和生育率低于世界平均水平的一半,而且低于发达国家的平均水平。尽管2014年放开单独二胎的生育政策出台后,2015年1%的人口普查结果仍显示,中国的总和生育率下降为1.047,远低于1.8的政府鼓励水平。有学者认为将我国的人口老龄化分为快速发展阶段(2010—2022年)、急速发展阶段(2023—2035年)、缓速发展阶段(2036—2053年)与高峰平台阶段(2054—2011年)[1]。他们认为在快速发展阶段,中国老年人口将出现第一个增长高峰,人口老龄化水平提升至18.5%,但仍属于轻度老龄化阶段;在急速发展阶段,老年人口将出现第二个增长高峰,老龄化水平提高为29%,老年抚养比超过少儿抚养比,进入中度老龄化阶段;在缓速发展阶段,老年人口将出现第三个增长高峰,老龄化水平为35%,处于重度老龄化阶段,并将超过发达国家的平均水平;在高峰平台阶段,人口老龄化速度降低,老龄化水平将稳定在34%左右,形成一个稳定状态。

(二)中国人口老龄化的现状

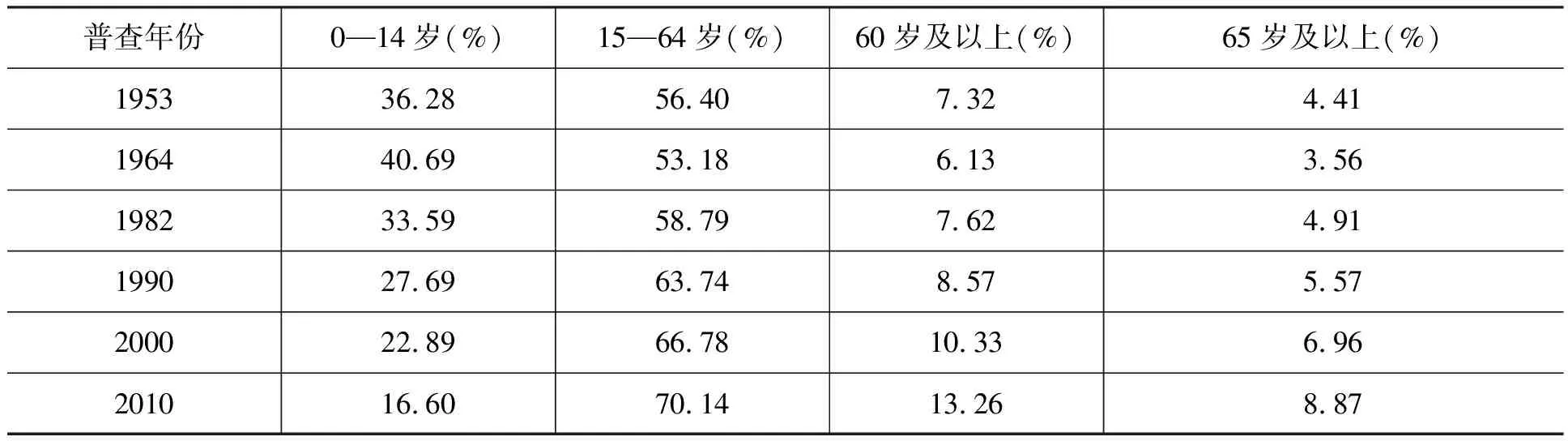

中国人口老龄化的一个基本现状是:人口生育水平不断下降、预期寿命显著提高。截至2017年底,中国60岁以上的老龄人口为2.41亿,占总人口比例的17.3%,65岁以上的老龄人口为1.58亿,占总人口比例的11.4%,中国已成为世界上老年人口最多的国家。下面分别从中国人口预期寿命、人口总和生育率水平两个方面对中国老龄化的现状进行分析。

1.预期寿命

根据联合国人口司的估计,中国人口预期寿命由20世纪70年代的66岁左右一直上升至2016年的76岁左右。这说明改革开放以来随着经济发展、医疗卫生事业的进步与完善,中国人口的预期寿命不断增加,增加了中国老年人口的比例。

表2 中国人口预期寿命

资料来源:United Nations (Population Division,Department of Economics and Social Affairs),2018, World Population Propects, The 2017 Revision.

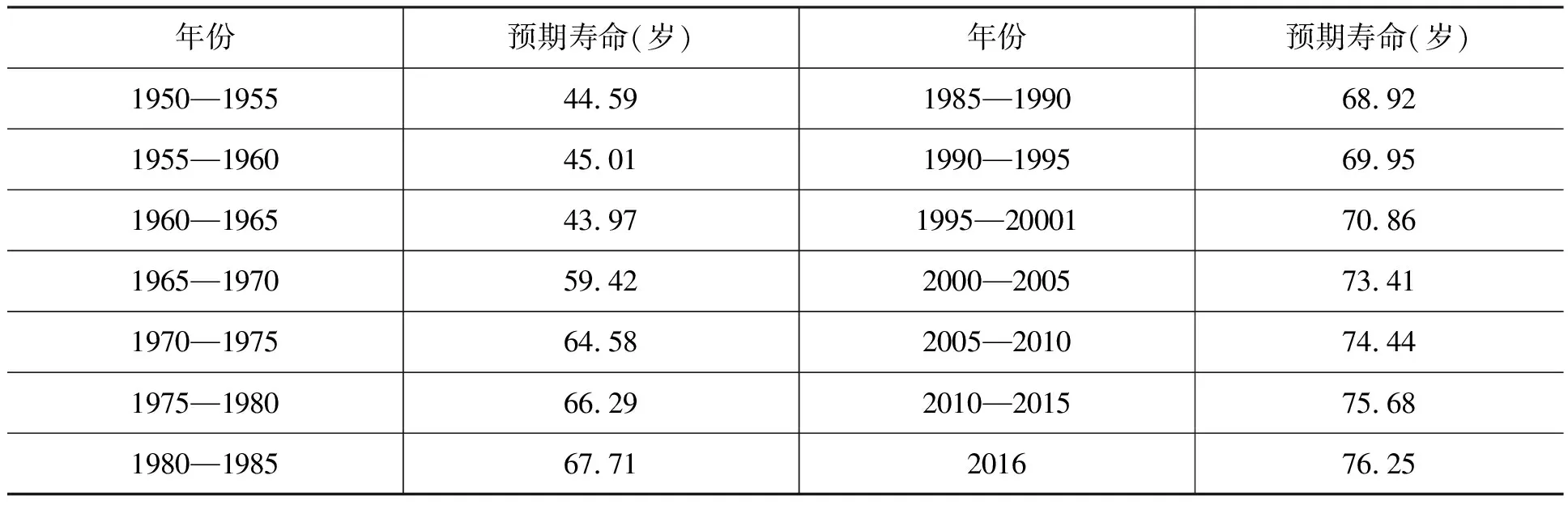

2.总和生育率

根据联合国人口司的估计,中国人口的总和生育率自20世纪70年代至2016年呈现不断下降的趋势。改革开放至2000年间,中国人口的总和生育率从3.0下降至1.56,下降速度较快;2000年至今,中国人口的总和生育率保持在1.5—1.6之间,呈现比较稳定的发展趋势。联合国人口司的统计结果高于我国第六次人口普查结果1.18,这主要是因为我国人口普查统计中存在着出生人口漏报的情况,但从总体上来说,中国的人口总生育率低于人口正常替代率,在世界范围内处于低水平。

表3 中国人口总和生育率

资料来源:United Nations (Population Division,Department of Economics and Social Affairs),2018, World Population Propects, The 2017 Revision.

(三)中国人口老龄化的特征

1.人口老龄化规模大且速度快

2000—2017年间,我国65岁以上的老龄人口由8 811万增加至1.58亿,占总人口比例的由6.96%上升至11.4%,我国的人口老龄化呈现出规模大、速度快的特点。根据资料统计,我国的人口老龄化速度大大快于欧美等国,我国老龄人口(65岁以上)的比重从4.91%上升到7.0%仅仅花了18年的时间,而瑞典老龄人口的比重从5.2%上升到8.4%花了340年的时间,法国老龄人口的比重从7%上升到14%花了115年,美国花了66年,这充分显示了我国人口老龄化的速度之快是前所未有的。从表4中能够看出,我国老龄人口从7%上升到14%的速度与日本相当,日本是世界上老龄化最严重的国家之一,这也反应了我国的老龄化程度加剧。

表4 若干国家人口老龄化速度

资料来源:邬沧萍等,《社会老年学》,中国人民大学出版社,1999年,第160页。[1]

2.高龄化趋势显著

改革开放后的40年中,随着人口老龄化进程的推进,我国老年人口自身的老龄化程度也在加剧。1981年我国的人口预期寿命为67.77岁,2015年人口预期寿命为76.34岁,人口预期寿命增加了近10岁。根据老年人口的细分标准,60—69岁为低龄老年人口,70—79岁为中龄老年人口,80岁以上为高龄老年人口。根据人口普查数据计算,1982年,我国80岁以上的高龄老年人口为505万,占老龄人口总数的6.59%;1990年我国80岁以上的高龄老年人口为768万,占老龄人口总数的7.92%;2000年我国80岁以上的高龄老年人口为1 199万,占老龄人口总数的9.23%;2010年我国为2 099万,占老龄人口总数的11.82%。我国的人口将面临着老龄人口高龄化的趋势。高龄人口相较于中低老龄人口,具有更高的疾病风险和更高的社会保障和医疗需求,老龄人口高龄化将为我国的养老保障体系与医疗卫生体系带来严峻的挑战。

3.未富先老

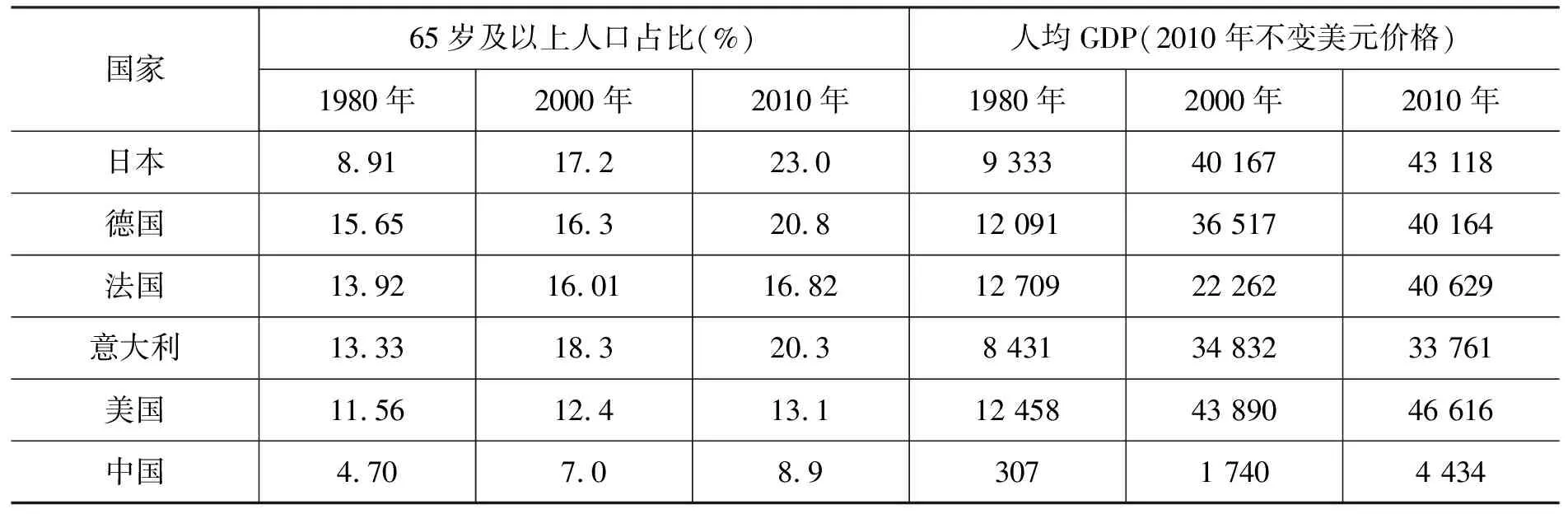

我国人口老龄化是20世纪70年代实行计划生育政策控制人口增长所迅速形成的结果,且在经济不发达的条件下迎来了人口老龄化,属于典型的未富先老型国家。2000年我国人均GDP为856美元,而一些欧美国家如法国、德国、美国和瑞典在1900年时,人均GDP分别为2 849美元、3 134美元、4 096美元和2 516美元,我国的人口老龄化程度远超于社会经济发展水平。从表5中可以看出,中国迈入老龄社会时的人均GDP仅为1 749美元,2010年的人口老龄化水平相当于日本1980年的水平,而中国2010年的人均GDP水平仅为日本1980年的一半。也即如果以老龄化阶段作为比较标准,中国的经济发展水平严重落后于发达国家在同一老龄化阶段的经济发展水平。

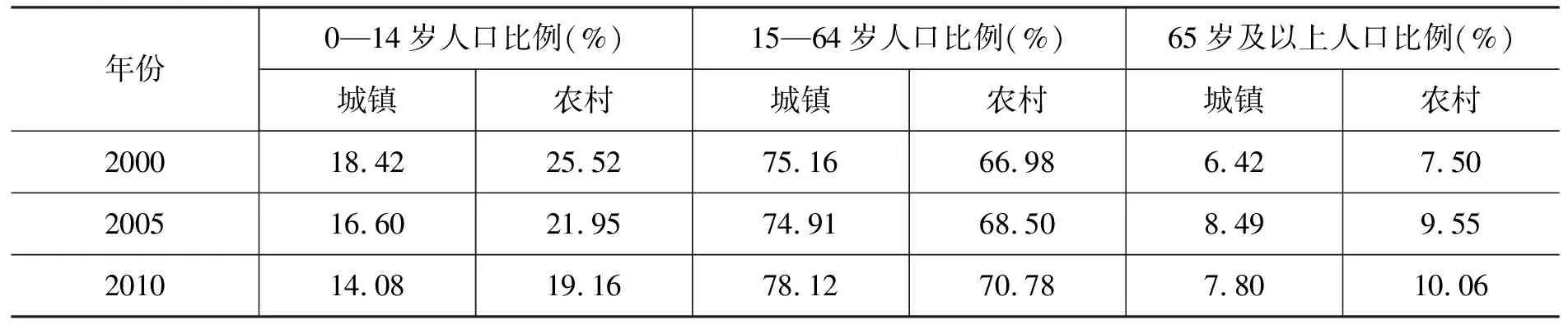

4.城乡差异显著

我国城市的经济发展状况、医疗卫生条件优于农村地区,城市的人口预期寿命高于农村。一般地,城市的老龄化程度应高于农村地区,然而经济发展的差距不仅造成了我国劳动年龄人口在城乡间的流动,也使得农村滞留人口多为老龄人口,城市人口老龄化降低的同时农村的人口老龄化程度却提高了。从表6城乡人口年龄结构的对比中可以看出,城市的人口生育率低于农村地区,而劳动年龄人口所占比例高于农村地区。城市的老龄化率低于农村地区,2000年农村的老龄化率为7.5%,比城镇老龄化率高1.08个百分点,2010年农村的老龄化率为10.06%,比城镇老龄化率高2.26个百分点,城乡间的老龄化差距呈不断扩大的趋势。

表5 不同国家老龄人口比例和人均GDP对比

资料来源:United Nations (Population Division,Department of Economics and Social Affairs),2018, World Population Propects, The 2017 Revision;World Bank Data.

表6 城乡人口年龄结构对比

资料来源:第五、六次全国人口普查数据;2005年全国1%人口抽样调查数据。

5.地区发展不平衡

根据第六次人口普查,2010年中国人口老龄化程度最高的五个省份分别为重庆、四川、江苏、辽宁与安徽,而这五个省份在第五次人口普查时老龄化水平的排名分别为第7名、第10名、第3名、第8名和第9名。除江苏省外,其他四个省市在改革开放后都属于劳动力人口输出大省,劳动力外出务工加快了本省的老龄化程度。而北京、上海等经济发达省市,则因吸收了大量的外来劳动年龄人口,人口老龄化的速度与程度都较第四次人口普查时降低。2000年北京、上海、浙江的人口老龄化排名分别为第4名、第1名和第2名,而2010年三省市的人口老龄化排名则下降至第12名、第6名和第9名,这得益于较快的经济发展速度与较高的经济发展水平吸引了大量的劳动年龄人口,缓解了当地的人口老龄化程度。

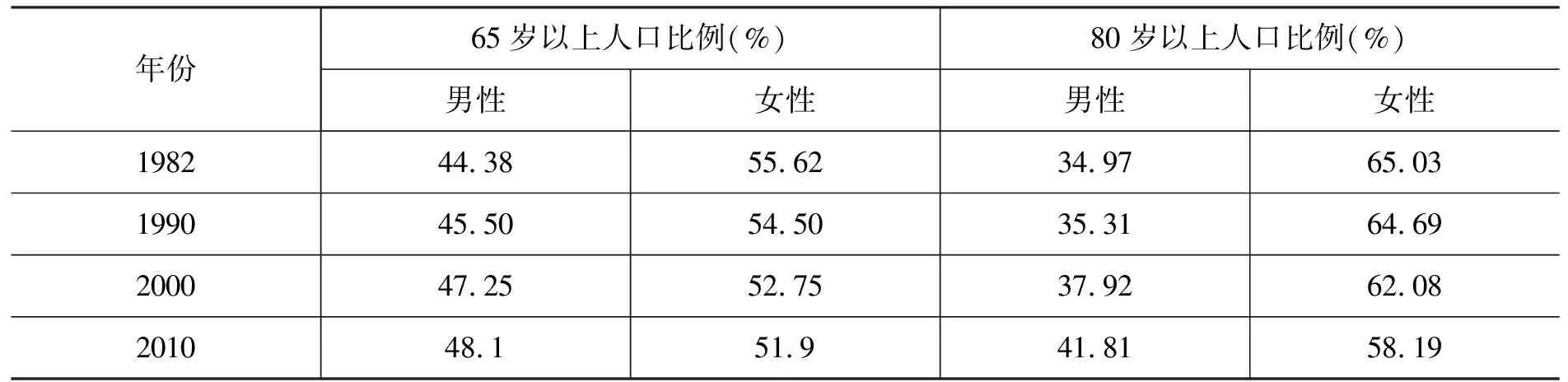

6.性别差异明显

我国女性人口的平均预期寿命高于男性,因此女性的人口老龄化程度也高于男性。从表7不同性别老龄人口比例的对比中可以看出,改革开放以来的40年间,我国65岁以上的女性老龄人口及80岁以上的女性高龄人口多于男性老龄人口与男性高龄人口。其中,在65岁以上的老龄人口中,男性老龄人口所占比例不断上升,性别比例差异不断降低,1982年性别比列差异为11.36%,而2010年仅为3个百分点;在80岁以上的高龄人口中,男性高龄人口所占的比例持续上升,但性别比例差异仍较大。

(四)中国人口老龄化的趋势

根据中国老龄委的预测报告,按照我国人口老龄化趋势,从2001年到2100年的100年间,可以划分为快速老龄化、加速老龄化、重度老龄化三个阶段。从表8中可以看出,我国未来的老龄化形势非常严峻,这将为我国的养老保险制度及各类社会管理体系带来巨大的挑战。

表7 不同性别老龄人口比例对比

资料来源:历年中国人口普查数据。

资料来源:李通屏,《人口经济学》,清华大学出版社,2008年,第107页。[2]

二、中国人口老龄化产生的原因及影响

(一)中国老龄化产生的原因

1.老龄化是人口结构转变的必然结果

人口由高生育率、高死亡率向低生育率、低死亡率转变是人口结构转变的必然规律。生育率与死亡率由高水平向低水平转变受到经济发展、社会文化、资源环境的影响,人类社会在向工业化过渡的进程中,随着生活水平的提高与医疗技术的提高,人口死亡率降低。而人口死亡率降低带来的人口增长将加大家庭维持生存的压力、降低生育意愿,从而导致生育率水平的降低。改革开放以来,我国的经济建设取得了长足的进步,医疗卫生条件得到了极大的改善,人口死亡率持续下降并保持在低水平。20世纪80年代初及末期的高生育期出生的人口在此后生育率较低时期逐渐步入老年,老年人口规模扩大,人口金字塔顶端膨胀,进一步提高了中国的老龄人口比例。

2.计划生育政策加快了人口老龄化的速度

人口生育率转变虽是社会经济发展的结果,但中国的特殊性在于计划生育政策的实施加速了人口老龄化的到来。计划生育政策实施后,中国经历了一个人口出生率急剧下降的时期,1970—1979年间,人口出生率从33.43‰下降到17.82‰,少出生了近2亿人口。有学者研究表明,如果20世纪80年代以来不强制实施计划生育政策,中国2010年60岁以上人口的比例将是11.39%,比2010年实际比例降低1.87个百分点。[3]这说明计划生育政策使得中国人口年龄结构改变日益加快,缩短了人口结构转变的时间,加快了中国人口老龄化的步伐。

3.人口性别不平衡对人口老龄化产生推动作用

根据人口普查数据,1982年我国的出生人口性别比为108.47,1990年上升为111.14,2000年上升为116.86,2004年达到历史最高水平121.18,2010年下降为117.94。我国的出生人口以男性居多,人口性别结构失衡导致部分适龄人口难以婚育,这对人口老龄化产生推动作用。

(二)中国老龄化的影响

1.人口老龄化影响经济增长

人口老龄化的推进意味着我国劳动力丰富的人口红利将逐渐消失,而人口红利消失将阻碍经济的持续增长。劳动力人口短缺将提高劳动成本,老龄人口增加将降低总的储蓄水平与投资水平,影响资本积累与经济增长潜力。有学者认为人口老龄化通过劳动力供给格局、经济运行成本、消费需求结构的影响进而影响金融系统稳定与经济增长潜力,不利于宏观经济的平稳较快增长。[4]有学者基于人均GDP分解法和反事实分析法测算了人口老龄化对中国经济增长的潜在影响,研究表明中国老龄化对经济增长潜在负面影响的强度远远高于世界平均水平和OECD国家平均水平。[5]

2.人口老龄化影响劳动力市场

人口老龄化对劳动力市场的影响主要表现在两个方面:一是老龄化将改变劳动力市场的供给水平与劳动生产率;二是老龄化将改变劳动力的需求状况与劳动力成本。首先,人口老龄化减少了劳动力供给的数量,导致劳动力供给相对不足甚至短缺;人口老龄化提高了劳动力的平均年龄,造成劳动力老龄化;人口老龄化对劳动生产率的影响与技术进步和行业分类、资本密集度相关。其次,人口老龄化通过影响消费结构和产业结构作用于劳动力需求结构,一方面,人口老龄化将提高社会平均消费倾向、促进社会总消费增长;另一方面,人口老龄化将为老年产业带来新的机遇,这两者都会提高对劳动力的需求。人口老龄化改变了劳动力市场的供需结构,从而影响劳动力成本。

3.人口老龄化影响社会保障体系

人口老龄化水平提高意味着总人口中老龄人口的比重日益增大,退休人口与在职人口的比例即老年赡养系数逐渐提高。我国传统的养老保险制度在资金筹集方面采取现收现付制,即根据当年所需支付的养老金额来决定当年所需要筹集的资金数量。在这种模式下,当养老基金收支平衡时,个人账户没有任何节余。但随着人口老龄化进程的加快,社会统筹部分的基金积累无法满足养老保险的支付需要,这要求现行的现收现付制逐步向社会统筹与个人账户积累相结合的基金模式转变。人口老龄化、老龄人口高龄化将对医疗保障体系产生巨大压力,并进一步增加对老年医疗服务的需求。就医次数增加、治疗成本上升将对医疗公共卫生服务、医疗保障基金与政府公共财政支出产生较高需求。

4.人口老龄化影响城乡统筹发展

我国的人口老龄化与城市化进程交替进行,城市化水平的提高拉动了农村劳动力向城市的转移,为城市人口结构的变化提供了大量的劳动年龄人口,提升了城市经济的发展水平,但这反过来加剧了农村人口的老龄化,进一步拉大了城乡人口结构、社会保障水平与经济发展水平的差距,不利于农民生活条件改善、农村产业发展与农业生产效率的提高,阻碍城乡统筹发展。

5.人口老龄化影响家庭结构与代际关系

20世纪70年代实行的计划生育政策改变了我国传统的家庭结构,使得户均人口规模缩小并逐渐演变为“4-2-1”的家庭模式。在这种家庭模式下,家庭中可提供照料老人的成员减少,家庭的养老功能弱化;家庭养老负担较重,生活、医疗、教育成本较高,年轻人生育的意愿降低,大多数年轻人选择少生或晚生;家庭赡养结构发生变化,劳动年龄人口面临较重的养老负担,这容易引起全社会范围内的代际冲突与矛盾,影响社会结构的稳定与代际关系的和谐。

三、中国人口老龄化的应对之策

中国的人口老龄化进程仍处在一个动态的变化过程中,老龄化程度提高、少儿人口与劳动年龄人口下降是其发展趋势。因此,针对中国人口老龄化的特征以及演变过程中出现的问题,应该采取多方面的措施,积极有效地应对中国人口老龄化。

(一)树立科学的人口发展观,制定合理的人口发展规划

当前我国步入了人口老龄化程度不断增加的阶段,人口出生率较低,人口增长速度较慢。树立科学的人口发展观就是坚持人口数量与结构与社会经济发展阶段相一致,当前我国应适时地对计划生育政策进行调整,放松对人口增长的严控管制,从有条件地放开二孩生育政策逐步向生育权回归家庭过渡,使每个家庭的生育决策符合家庭经济情况与自身需要,提高我国的人口生育率水平,进一步释放人口红利,缓解人口老龄化问题。

(二)建立健全养老保障体系和医疗服务体系

社会养老负担随人口老龄化程度的加深而增加,现收现付的养老金制度难以满足我国现阶段的养老需要。当前应重新审视社会保障的规模,建立与健全覆盖城乡居民的养老保障制度与养老服务体系,城市要逐步完善社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度,构建多层次的城镇养老保障体系,加强养老基金投资管理、拓宽投资渠道政府,逐步放开对社会保险基金投资运营的限制,使养老保险基金在政府严格监下有计划、有步骤地投入资本市场尤其是股票市场运营,实现保值增值,为今后应付人口老龄化高峰打下好的资金基础。我国的农村人口老龄化程度增加,农村家庭养老保障功能弱化,而农村养老保险体系尚未得到完全建立,需要建立和完善农村养老保险制度,解决农村养老问题。当前我国的医疗服务体系尚不完善,城乡之间、地区之间还存在着较大的差异,老龄化社会的到来使得我国对医疗服务的需求激增,建立完善的医疗服务体系,缩小医疗服务的地区差距与城乡差距,是应对人口老龄化的重要对策。

(三)大力开发老龄市场,发展老龄产业

人口老龄化产生一系列挑战的同时也为我国的经济发展带来了新的机遇,老年娱乐、教育、医疗保健行业的兴起能够在很大程度上进一步打开国内市场,扩大总的消费需求,激发经济活力。在老龄产品和服务的提供上,要坚持以市场为主体,发挥政府的有效调控和社会公众的积极参与,大力开发老龄市场的同时促进我国产业结构的整体转型升级。

(四)积极开发利用老年人力资源

劳动年龄人口的平均年龄随着人口老龄化的推进不断增加,劳动力市场可能会出现结构性短缺。开发利用老年人力资源,可从以下三个方面进行:一是提高退休年龄,延长工作年限,逐步将男性退休年龄由现在的60岁提高到65岁,将女性退休年龄由55岁提高到60岁;二是实行弹性退休制,但要严格控制提前退休,鼓励根据个人意愿延迟退休,并精确计算提前退休减少领取的养老金数量与推迟退休增加领取的养老金数量;三是直接利用老年人力资源,鼓励低龄、健康的老龄人口开展志愿性或经营性的养老服务活动,将其转化为社区养老服务资源。