基于美国当代英语语料库的汉语文化特色词“一义多形”现象探析

王 丹

(常州大学 周有光语言文化学院, 江苏 常州 216134)

一、引言

“文化特色词”即:“在文本中出现的某些项目,由于在目标读者的文化系统中不存在对应项目或者与该项目不同的文本地位,因此其在源文中的功能和含义转移到译文时发生翻译困难。”[1]汉语中有大量的文化特色词,该类词蕴藏着中国几千年的文化内涵,反映了汉民族独特的思维方式,是中华文化传播的载体。随着中国综合国力及国际影响力的不断提升,中华文化越来越受到其他国家、民族的关注,大量汉语文化特色词被借入外民族语言中,成为外语中源自汉语的外来词。在对美国当代英语语料库(Corpus of Contemporary American English,以下简称“语料库”)[注]美国当代英语语料库收集了从1990年至2017年美国境内媒体对话(spoken)、小说(fiction)、杂志(popular magazines)、报纸(newspapers)、学术期刊(academic)五大类领域的语料,且这五个类型的语料基本呈均匀平衡分布,该语料库每年更新,每年2000万字,目前词汇总量已达到5.6亿。中的汉语文化特色词进行研究时发现,部分汉语词语在引入英语后,出现了多种写法并存的情况,如“功夫”一词,有kung-fu/kungfu/ɡonɡ fu/ɡonɡfu四种形式;“叩头”有koutou/kowtow/kow-tow三种形式。本文将汉语文化特色词在海外传播过程中出现的、一种意义与多种形式相对应的,且因历史、文化、语境等原因无法确定其规范形式的现象,称为“一义多形”现象。目前,汉语文化特色在外语中出现的“一义多形”现象较为常见,亟须关注。本文在“语料库”中搜集了44例“一义多形”式汉语文化特色词,对各形式的出现频率,出现频率最高的语域区间、出现频率最高的年代区间等情况进行了检索、汇总(详见附录),可为该类词语海外传播过程中词形的选择提供参考。

二、“一义多形”式文化特色词基本情况调查

在所搜集的44例词语中,具有两种形式的为80%,占比最高。三种形式并存的占13.64%,四种形式并存的占11.36%。对“一义多形”式词语的语义分布情况、具体表现及其规律进行分析,能够呈现“语料库”中该类词语的基本情况,进而管窥汉语文化特色词在海外传播中的“一义多形”现象。

(一)“一义多形”词的语义分布情况

根据词语意义,可将所搜集44例词语分为九类,所占比例由高到低依次为特色食品类、人名地名类、自然文化景观(物)类、节日民俗类、武术功夫类、日常用语类、宗教哲学类、语言艺术类及特色事物类。详见图1:

图1 “一义多形”式文化特色词语义分布情况

调查数据显示,在所搜集的“一义多形”式词语中,特色食品类词语占比最高。中国的饮食文化历史悠久、形式丰富,一直受到国外民众的关注和喜爱,因此该类词语在数量上占优势。事实上,食品类词语还具有使用频率极高的特点,如“豆腐”tofu(2423)[注]tofu(2423)说明“tofu”一词在COCA语料库中出现了2423次,下文中出现的litchi(1588年)则说明“lichi”的借入时间为1588年。除括号内数字后出现“年”表示借入时间外,其余括号内数字均用来表示词语在COCA语料库中的出现次数。、“人参”ginseng(550)、“白菜”bok choy(347)、“粽子”rice pudding(197)等词语因引入时间早、接受程度高等,频繁出现在各语域之中。人名、地名类词语的数量仅次于食品类词语。“语料库”中的汉语人名、地名类词语不胜枚举,凡是涉及中国的人物、地区时,均会有相关词语出现。本文仅选取7例(北京、青岛、广东、乾隆、孔子、孟子、毛泽东)使用频率高,并且具备一定文化意义的词语作为代表。随着中国文化影响力的不断提升,人名地名类词语出现频率日益提升,如Beijinɡ(10364)、Guɑnɡdonɡ(495)、confucius(369)等,该类词语集中出现于报纸、学术论文语域,出现频率最高的年代区间多在2000年之后。自然文化景观(物)类、节日民俗类“一义多形”词语均有5例出现,出现频率最高的语域集中在期刊及小说中;武术功夫、日常用语、宗教哲学三类词语均有4例,这三类词语分布语域较广,且出现了多例一义四形(功夫、武术、阴阳)、一义三形(气功、无为、风水)式词语;语言艺术类、特色事物类词语均出现3例,在小说语域中更为常见。

(二)“多形”的具体表现及原因分析

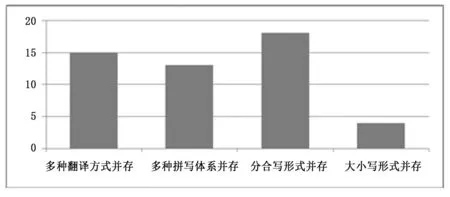

通过对所搜集“一义多形”式汉语文化特色词的多种形式进行汇总、分析后发现,“多形”的具体表现为以下四种类型:多种翻译方式并存型、多种拼写体系并存型、分合写形式并存型及大小写形式并存型。除大小写形式并存型“一义多形”词数量较少外,其余三种类型词语数量较多,且差距不明显。详见图2:

图2 “一义多形”现象的具体表现

注:部分一义三形、一义四形类词语,其“多形”表现不止一个。如叩头“koutou/kowtow/kow-tow”既有多种拼写体系并存引起的多形“koutou/kowtow”,又有分合写形式并存引起的多形“kowtow/kow-tow”,需归入“多种拼写体系并存”“分合写形式并存”两种类型之中。

1.多种翻译方式并存型。多种翻译方式并存型的“一义多形”词语是指同一词语有直译、音译、意译、音意合译等不同翻译方式,且每种形式均有用例的词语。如“饺子”有意译chinese dumpling及音译jiaozi两种形式,“粽子”有意译rice dumpling/rice-pudding/rice pudding及音译zonɡzi四种形式,“黄河”有直译yellow river及音译huɑnɡhe两种形式。该类词语的特点是,与其音译形式相比,意译、直译形式使用频率最高,无一例外。如黄河yellow river(203)/huanghe(1)、馒头steamed bun(27)/mɑntou(3)、长城greatwall(513)/chanɡchenɡ(11)。其主要原因在于,早期引入的汉语文化特色词,多使用意译、直译等方式,随着中国国际影响力的不断提高,各国民众开始关注、了解中国文化,对中国文化的接受程度有所提升,不少词语在直译、意译形式外,新增了音译形式,如jiɑozi已代替dumpling作为多部对外汉语教材中“饺子”一词的英文翻译;mantou一词已成为普通英语词语,除基本形式外,还具有了复数形式——mantous。

2.多种拼写体系并存型。多种拼写体系并存型的“一义多形”词语是指同一词语按照不同拼写体系的发音方式、拼写规则进行拼写,且每种形式均有用例的音译型文化特色词。该类词语又包括众多类型,从所属语音系统来看,既有记录方言发音的形式,也有记录共同语发音的形式,如“功夫”同时具有kunɡfu/konɡ-fu的粤方言发音形式及ɡonɡfu/ɡonɡ-fu的普通话发音形式,“人参”同时具有ɡinsen的粤方言发音形式及renshen的普通话发音形式;从使用拼音形式上看,既有使用威妥玛式拼音(或邮政式拼音)拼写的形式,也有运用汉语拼音拼写的形式,这种情况主要集中于人名、地名类词语的拼写,如“北京”Pekinɡ/Beijinɡ,“青岛”Tsinɡdɑo/Qinɡdɑo,“毛泽东”Mɑo Tse-tunɡ/Mɑo Zedonɡ等。历史、政治、文化等环境的演变是多种拼写体系并存型的“一义多形”词语产生的主要原因。历史上,闵粤地区作为主要通商口岸与国外接触较多,部分词语以其方言发音形式直接引入。与此同时,闽粤籍人士在国外经商、交流活动,也促进了方言音词语的传播。随着改革开放程度的不断扩大,普通话的普及、推广,全国各地均有了与其他国家接触的机会,普通话已成为跨地域文化交流的最主要工具,记录普通话发音的音译型汉语文化特色词语逐渐增多。此外,国务院1978年规定,将《汉语拼音方案》作为我国人名地名罗马字母拼写法的统一规范。1982年8月,国际标准化组织通过决议,把汉语拼音方案作为在文献工作中拼写有关中国的专门名词和词语的国际标准。这个规定使《汉语拼音方案》成为国际标准,英语中出现的中国地名,除特殊语境外,大多已经改为使用汉语拼音,一些早期引入的文化特色词也新增了汉语拼音音译形式。以“北京”为例,早期的拼写方式Pekinɡ出现631次,出现频率最高的年代区间为1995—1999年,而用汉语拼音拼写方式Beijinɡ则出现了10364次,在各年代区间均匀分布。“孔子”“孟子”除早期传教士音译的“孔夫子”Confucius(369)、“孟夫子”Mencius(142)外,近年来出现了汉语拼音音译形式Konɡzi(40)、Menɡzi(2),且此两种形式出现频率最高的年代区间均为2015—2017年。

3.分合写、大小写形式并存型。分合写、大小写形式并存型文化特色词是指因写法难以规范,而导致的同一词语出现分写、合写、大写、小写等多种形式,且每种形式均有用例的词语。与大小写形式并存相比,分合写形式并存现象更为常见,如“武术”wu shu/wu-shu,“阴阳”yinyɑnɡ/yin-yɑnɡ/yin yɑnɡ,“你好”nihɑo/ni hɑo,“谢谢”xiexie/xie xie等,另有一些词语同时具备大写、小写、分写、合写等形式,如“气功”qiɡonɡ/qi-ɡonɡ/Qiɡonɡ,“无为”wu-wei/wu wei/Wu-Wei等。分合写形式并存是“一义多形”现象的最主要表现,在44例词语中,有18例存在分写、合写两种形式,一部分词语分写形式出现频率高,如“太极”tɑichi(499)/tɑichi(9)/tɑiji(18),“风水”fenɡ shui(392)/fenɡ-shui(25)/fenɡshui(17)等,另有部分词语合写形式出现频率更高,如“武术”wushu(10)/wu-shu(1)/wu shu(7),“观音”ɡuɑnyin(16)/ɡuɑn yin(8)等,难寻定律。此两类“一义多形”词语产生的原因主要在于以下几个方面:

其一,汉、英语书写体系的差异。汉语和英语分属不同语系,英语是使用拉丁字母的音素文字,汉语是语素型文字,两者差异明显。但汉语同时采用拉丁字母式拼音作为拼写汉字读音的工具,使两种语言有了些许相似之处,一方面为心理接受、口语发音提供了便利,另一方面也为书面语规范化书写制造了障碍。英语口语发音与书面语书写形式一致,一词一音,一词一间隔,无论词长、词短,词内各音素间无停顿、无间隔。而汉语口语发音与书面语书写形式存在差异,除“儿”化外,汉语一字一音节,一音节一停顿,且现代汉语中双音节词占优势,这便使一词两音节成为汉语词语的最主要形式。如何在书面语中处理停顿明显的双音节词语,成为困扰国外使用者的一个问题。受“母语负迁移”理论影响,英语使用者在两音节间添加空格或连接号“-”对音感中的停顿进行处理。

其二,国内汉语拼音词语书写“失范”现象严重。为了规范词语拼写,我国制定并颁布了《汉语拼音正词法基本规则》,明确说明“拼音普通话基本以词为书写单位”“专有名词首字母大写”。此外,另有《中国人名汉语拼音字母拼写规则》《中国地名汉语拼音字母拼写规则(汉语地名部分)》对人名地名的拼音规则进行说明。按照以上规则,“一义多形”中众多写法孰是孰非一目了然。然而,即便是汉语使用者,也不能完全保证拼音词语书写的规范性。苏新春、杜晶晶(2017)调查发现,小学语文教材在汉语拼音方面存在诸多失范现象,“《汉语拼音正词法基本规则》关于分词连写、专名及姓和名的拼写规则在小学语文教材中几无体现,一律处理为单字注音式”[2]。孙和平(2011)考察发现,“《汉语拼音方案》在应用中出现了些不容忽视的失范现象。其中,因字母书写规则强调不够而出现了字母书写不规范、字母大小写不规范等问题”[3]。国内民众书写的拼写词语不规范,在对外文化交流、传播过程中便会将不规范形式输出。当今世界已进入网络化大数据时代,网络信息资源虽异常丰富,但规范化程度不高,在国外民众需要使用文化特色词时,检索到的并不都是规范形式,对“失范”形式的检索、使用、传播,也成为目前汉语文化特色词语书写形式混乱的原因之一。

其三,英语民族应对异文化的心理。英语是号称具有“世界性词汇”的语言。在英语上百万的词汇中,有一半以上来源于其他民族。英语语言学家布赖恩·福斯特(1982)分析了英语民族吸收外来词的心理,“从英语的整个历史来看,英语对其他语种的词语总是乐于采纳的。确实,人类各种语言都或多或少借鉴了外界模式,但有理由可以认为,英语跟其他主要的语种相比,更易于接受外来的影响”[4]。 顾嘉祖(1987)认为“在英语已经具有庞大词汇量的今天,英语民族仍像他们的祖先一样‘不受约束地借用语言’”[5]。英语民族的历史、文化使他们在面对外来词时有了更加开放、包容的心态,并不严格限制、规范写法,并且各民族对待外来语均比对待母语有更高容忍度,正如汉语使用者在对待新引入的外来词时,通常会运用添加引号的方式,显示其特殊的身份。

三、“一义多形”现象规律探究

通过对“语料库”中“一义多形”式汉语文化特色词的考察,我们发现,“一义多形”现象在借入时间、出现频率、翻译形式、释义策略等方面有一些共性表现,具体如下:

(一)借入时间早、出现频率高是“一义多形”现象出现的基本条件

借入时间早、出现频率高的文化特色词更容易出现“一义多形”现象,即使用越频繁、“多形”并存的可能性越大。根据陈胜利(2014)提供的英语中汉语借词词表,[6]246-252本文搜集的词语多具有借入时间早的特点,如“荔枝”litchi(1588年)、“白菜”bok choy(1847年)、“长衫”cheongsam(1957年)、“风水”fenɡ-shui(1797年)、“人参”ɡinsenɡ(1654年)、“叩头”kow-tow(1804年)、“太极”tai chi(1735年)等,借入时间早的词语在出现频率上具有绝对优势。所搜集词语还具有出现频率高的特点,如“白菜”bok choy(347)、“人参”ɡinsenɡ(550)、“粽子”rice pudding(197)、“黄河”Yellow river(203)、“武术”martial arts(1236)、“太极”tɑchi(499)等。在“语料库”中,“当当”Dɑnɡdɑnɡ(1)、“悟空号飞船”Wukonɡ(9)、“高考”ɡɑokɑo(3)、“算命”suɑnminɡ(1)、“古琴”ɡuqin(1)、“算盘”suɑnpɑn(1)等文化特色词因借入时间晚,或出现频率低仅有一种写法。

(二)音译是“一义多形”式文化特色词译介的一大趋势

在所搜集的44例词语中,有15例因音译、意译形式兼备,而成为“一义多形”词。20世纪后借入英语中的汉语词语以音译形为主,如“少林”Shɑolin(1974年)、“拼音”Pinyin(1963年)、“普通话”Putonɡhuɑ(1950年)、“气功”qiɡonɡ(1974年)、“旗袍”qipɑo(1965年)、“武术”wushu(1973年)等。[6]246-252一些早期借入词语,也新增了音译形式,如“饺子”除dumpling 外新增jiɑozi形式;“旗袍”除cheongsam外新增qipao形式;“武术”除martial arts外新增wushu/wu shu/wu-shu形式;“叩头”除kowtow外新增koutou形式等。为遵从英语使用者的习惯,一些早期借入的词语仍会保持两种甚至多种书写形式,但近年来融入英语中的汉语词语以普通话拼音形式为主,未来记录普通话发音的音译型词语将成为音译型汉语文化特色词的主流,这也是中国文化影响力提升的一个标志。

(三)“文化补偿”策略的运用为“一义多形”词语提供了语义保障

通过对“语料库”中文化特色词出现的上下文语境考察发现:“翻译补偿”策略广泛应用,尤其是文化层面的翻译补偿,为文化特色词语的传播提供了保障。刘树林(1997)认为:“翻译补偿”策略是“在具体的翻译过程中,由于源语与译语多方面的差异以及译者的素质等方面的因素,原作的某些内容、音韵效果、修辞手法以及表现力难免难以表达而有所损失,译者意识到的某些损失可以通过运用某些手段进行补偿,将损失降低到最低限度”[7]。文化特色词内涵丰富、民族特点鲜明,仅将词语进行翻译,并不能体现其文化意蕴,因此在译介过程中,通常同时对其文化背景进行深层解说,即进行文化层面的补偿,如:

1.Sometimes the auditors themselves are corrupt, Chao said, willing to overlook violations in exchange for a hongbao?(Hongbao means“red envelope,” usually a bill-shaped sleeve filled with cash given as a gift at family celebrations.) (MAG: Mother Jones,2012.3.)

有时候审计师自己也是腐败的,赵说,你是否愿意忽视违规行为以换取红包?(红包是指“红色的信封”,通常装满现金,在家庭庆典时作为礼物赠送。)(杂志:琼斯夫人,2012.3)

2.Feng shui: For thousands of years a great many Chinese have believed there’s a life force that flows around us like wind and water. Interrupt it at your peril. (SPOK: NBC_Dateline,2011.4.22)

风水:几千年来,很多中国人相信有一种生命力在风和水中流淌,中断它可能会带来危险。(口语:美国NBC广播电视公司——《日界限》2011.4.22)

3.Xiao Lin works pins into her co-host’s qipao.( qipao more suitable for the girl’s silhouette, smaller and slighter than that of the original owner.)(FIC: Nature,2016)

小林把饰品别在她搭档的旗袍上。(旗袍更能展现女性的身材,使女性更显娇小、苗条。)(小说:自然,2016)

在出现文化特色词“红包”honɡbɑo、“风水”fenɡshui、“旗袍”qipɑo后,随后即出现更为细致的解说,对词语进行详细描述,如“qipɑo”后,将中国特有的服饰旗袍与各民族均有的裙子进行了区别,说明旗袍的独特性。“文化补偿”式策略的运用使词语即便拥有不同形式,也能通过解说明确表义,不会影响语义的传达。

四、“一义多形”式汉语文化特色词海外传播建议

汉语文化特色词是中国文化外海传播的“先行者”,在国际交流日益密切的形势下,应充分发挥此类词语在对外交流中的积极作用。受历史、文化、语言、社会环境等方面的影响,“一义多形”是汉语文化特色词在传播过程中出现的一种无法避免的现象。作为汉语使用者,我们既要积极处理,着力推进其单一化、规范化,同时又要乐观应对,适当提高包容度、容忍度。由于语境的特殊性,我们无法要求国外民众必须使用某一形式、摒弃某一形式,事实上,一些非规范形式(如“炒面”chow mein,“功夫”kunɡ-fu,“你好”ni hɑo,“加油”jiɑ you,“风水”fenɡ shui等)早已因较高的出现频率而约定俗成,得到国外民众的认可。当前形势下,我们应首先从国内出发,在潜移默化中,循序渐进地使这一问题得到改善。通过对“语料库”中“一义多形”文化特色词使用情况及共性规律的考察和研究,我们从以下三方面提出建议:

(一)积极使用音译等“异化”翻译策略

根据曾泰元(2005)的研究,汉语文化特色词的英译目前有音译、定语修饰、音义混成、字面直译、意译等五种方式。[8]除意译之外,其余四种翻译方式大抵属于异化策略。马克·沙特尔沃思(Mark Shuttlewotth)等(2004)认为:“异化”是指在翻译过程中,为了保持原语文本的异域色彩而故意摆脱目的语规范的一种翻译类型,它是对主流文化试图压制译文中的异域特征这一心态的一种挑战。[9]对异文化人士来说,这种策略有助于保留汉语词汇原有的内涵和文化意象,让他们更好地领略异域风情。从文化角度来看,这一策略有助于丰富译入语的文化内涵。目前,音译已成为汉语文化特色词的主要译介方式,近年来被借入的文化特色词以音译型为主。随着中国综合国力及文化影响力的提升,音译型词语在国外的接受程度不断提高,我们应积极运用音译等“异化”翻译策略对文化特色词语进行翻译,尤其是那些能够代表中国先进文化、先进生产力的文化特色词。

(二)运用“文化补偿”策略随文释义

通过对“一义多形”现象发生规律的探究,发现“语料库”中大量文化特色词运用“文化补偿”策略进行深度解说,这也为今后文化特色词语的传播提供了参考。我们可以大胆使用音译等形式的词语,原汁原味地传播汉语文化,尤其是在学术论文、小说等语域,可充分利用学术语体的科学性、严密性及小说语体词语使用的特色性、自由性,推介规范的文化特色词,并在上下文中通过“文化补偿”方式随文释义,兼顾语言及文化两个层面的传播。

(三)由内而外推进汉语文化特色词译法、写法的规范化

译法、写法不统一、不规范等问题,一定程度上影响了汉语文化特色词的海外传播。面对众多译法、写法而每种方法均有用例的情况,国外使用者往往觉得无所适从。针对目前多种译法、写法同时存在,分合写、大小写形式并存型文化特色词占比最高的现状,我们应首先对国内民众提出要求,严格按照《汉语拼音方案》及《汉语拼音正词法基本规则》拼写拼音,尤其关注分合写、大小写的规范性,若国内使用的、输出的汉语文化特色词是统一的、规范的,那么英语中该类词语的规范性势必会有所提高。

五、结语

汉语文化特色词在海外传播的过程中出现了一种意义与多种形式相对应的情况,这与汉语的异体字有相似之处,但却因无法硬性规定其规范形式,而导致各种形式均存在用例,形成了“一义多形”现象。“语料库”中“一义多形”式汉语文化特色词语涵盖了特色食品类、人名地名类、节日民俗类、武术功夫类、日常用语类等九种语义类别,并可根据“多形”的表现,继续将其划分为多种翻译方式并存型、多种拼写体系并存型、分合写形式并存型、大小写形式并存型等四种类型。通过对“一义多形”式词语共性规律的分析发现,借入时间早、出现频率高是该类词语出现的前提,音译是该类词语译介的趋势,“文化补偿”策略的运用保障了“一义多形”词语语义的传达。在文化特色词的海外传播过程中,“异化”翻译策略和“文化补偿”策略的运用,有助于实现语言和文化两个层面的传播,从规范国内文化特色词的翻译方式、拼写方式入手,有助于推进“一义多形”式词语向规范化、单一化方向发展。