反贫困视角下的最低生活保障制度研究

王素芬,董国礼

(辽宁大学法学院,辽宁沈阳 110136)

一、问题的提出

贫困问题历来是我国关切的重点,自1993年上海试点建立“城市居民最低生活保障线制度”以来,我国先后出台了《城市居民最低生活保障条例》(国务院令第271号)、《关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》(国发[2007]19号)等规范性文件。2014年5月,国务院颁布了《社会救助暂行办法》(国务院令第649号,以下简称《暂行办法》)。《暂行办法》的出台,对更好地保障公民基本生活,促进社会公平正义,维护社会和谐稳定,发挥最低生活保障托底线、救急难的作用具有重大意义,为我国社会救助事业发展提供了基本的法律依据。在肯定最低生活保障制度对缓解贫困作用的同时,我们也注意到《暂行办法》的不足:它只是国务院制定的行政法规,立法层级不高。《社会救助法》虽然已经被列入第十三届全国人大常委会的立法规划,且作为第一类项目——条件比较成熟、任期内提请审议的法律草案,但其正式出台尚需时日,因此仍有必要从学理上进行深入探究。有鉴于此,本文拟以辽宁省L市的社会调研①该调研在L市社会救助管理部门的协助下展开,共向相关人员发放120份问卷,收回有效问卷113份。相关数据分析均以此问卷结果为基础。为基础,总结分析现行最低生活保障制度在运行中所反映的问题,从而提出有针对性的完善建议,以期为该制度之完备提供理论参照。

二、最低生活保障制度在运行中反映的问题

(一)制度本身尚不健全

1.支出型贫困被忽略

支出型贫困是指由于家庭成员突发意外或患重大疾病,致使家庭支出超出其家庭承受能力而造成的绝对生活贫困。长期以来,在实施最低生活保障制度时,仅以家庭收入作为低保衡量标准。这种收入型贫困理论最大的缺陷是:对“个体发生偶然且不可避免的不测后,连续刚性支出会导致家庭贫困”的问题考虑不足。尽管以家庭收入为标准确定最低生活保障对象便于操作,但完全以家庭收入和财产作为准入条件,不考虑家庭支出因素,部分支出型贫困家庭因家庭收入不符合低保资格的认定条件,必然无法被纳入最低生活保障范围。

调研中,我们对L市最低生活保障边缘群体①最低生活保障边缘群体,又称低保边缘户,是指家庭人均纯收入略高于最低生活保障线,家庭负担甚至高于当地的最低生活保障家庭,按照现行最低生活保障政策又不能被纳入保障范围,实际生活水平较低,实际生活困难的相对贫困居民。的情况进行了统计。截至2016年底,L市共有城市低保边缘家庭830户,边缘对象1 910人;农村低保边缘家庭1 683户,边缘对象3 457人。这些人的家庭收入略高于最低生活保障线,因经济收入核定规则的限制,无法被认定为低保对象。但这类群体的家庭不同程度地存在着有上学的子女、残疾人或病人等情况,家庭支出远超其家庭收入,生活上举步维艰。

L市2016年农村低保家庭贫困类型及其所对应的户数、人数分别为:疾病(18 807/26 154)、残疾(8 969/12 015)、灾害(718/1 118)、缺少劳动力(4 824/6 011)及其他原因(7 879/12 548)。其中因病致贫在农村低保家庭中排在第一位。该结果同样适用于低保边缘家庭。支出型贫困保障制度的缺失,使得这部分群体处于社会救助的夹心层,得不到应有的救助。随着社会转型和收入分配制度改革的深化,加之自然灾害、疾病以及意外事件的频繁发生,支出型贫困问题随之凸显,若得不到及时的解决,将会引发社会矛盾,造成社会不安。

2.制度排斥的规定有悖公平

制度排斥,是指在设计某项制度之初,就人为地将社会上的某一类群体或个人排除在制度之外,剥夺其享受某种权利的机会[1]。《辽阳市最低生活保障操作规范》第26条②《辽阳市最低生活保障操作规范》(辽市民发〔2014〕49号,2016年3月22日修改)第26条规定:“核对家庭经济状况符合低保标准,有下列情形之一的,不能享受低保待遇……(四)安排子女择校就读、出国留学或者在义务教育期间入收费学校就读的;(五)家中饲养宠物超过最低生活保障标准的;(六)故意放弃或者转移个人所有资产的……”就规定了哪类人、哪些行为不能享受最低生活保障待遇。其他城市也存在着类似规定,如《合肥市农村居民最低生活保障暂行办法》第6条③《合肥市农村居民最低生活保障暂行办法》(皖政办﹝2007﹞10号)第6条规定:“有下列情形之一的,不能享受农村低保待遇:(一)家庭成员有使用移动电话、摩托车(或非经营性机动车辆)、计算机等非基本生活必需品的;(二)两年内购买商品房或高标准装修现有住房的;(三)经常出入餐饮、娱乐等高消费场所的,因赌博吸毒、嫖娼等违法行为而造成家庭生活困难且未改正的;(四)安排子女择校就读或子女在义务教育期间入收费学校就读的;(五)在法定劳动年龄内有劳动能力(在校学生除外),但无正当理由不参加劳动生产的;(六)不按规定如实申报家庭收入,无特殊原因连续两次不按时领取低保金的,或不按规定参加低保待遇年度审核的。”。这种通过行为方式和消费方式限制最低生活保障对象准入的做法,表面上看似公平合理,实质上却违背了制度的公平性原则和《宪法》所确认的公民享受权利的平等性原则。

生存权是公民的一项基本权利,当生存条件不具备时,公民有权从国家和社会获得物质帮助,这是《宪法》第45条赋予公民的权利。由于制度排斥的存在,应当享受低保待遇的家庭,被剥夺了享受最低生活保障的权利,被排斥出最低生活保障的范围。

3.配套政策产生的负激励效应严重

L市在最低生活保障、特困人员供养、低收入家庭保障等常规救助项目的基础上,建立了医疗、教育、住房、就业、采暖和水电价补贴等配套救助项目,但配套政策的实施以低保、特困、低收入家庭等资格作为条件。“这种配套的附加福利制度在一定程度上助长了低保户对福利政策的依赖”[2],低保身份的“含金量”在一定程度上超出了低保金本身,有一部分人宁可主动放弃就业,甚至可以不领取最低生活保障金,也要取得低保资格。

根据国家的制度设计,最低生活保障制度应是全面性的、综合性的社会救助项目,其不仅要向低保对象提供生活补贴,还要提供住房、养老、医疗、教育等附加福利。但此种高福利的救助模式,在某种程度上引发了“养懒人”现象,导致“劳动激励”降低。“城市最低生活保障制度已经成为福利依赖现象滋生的温床,并开始影响社会公平与效率”[3],故而“社会救助政策应当警惕可能产生的‘负激励’风险”[4]。

(二)制度落实中存在的困境

1.最低生活保障标准偏低

“国际上一般把居民收入中位数的30%视为‘极端贫困线’、40%视为‘严重贫困线’、50%视为‘温和贫困线’、60%视为‘近乎贫困线’。”[5]2016年L市的人均可支配收入,城市为28 110元,农村为12 880元。按该标准计算,L市城市“极端贫困线”应为703元/月,农村“极端贫困线”应为322元/月。而L市2013 - 2016年城市五区最低生活保障标准(元/月/人)分别为420、462、494、519;全市农村最低生活保障标准(元/月/人)分别为216、248、278、306。这些调研数据显示:L市城乡最低生活保障水平均已在极端贫困线以下。

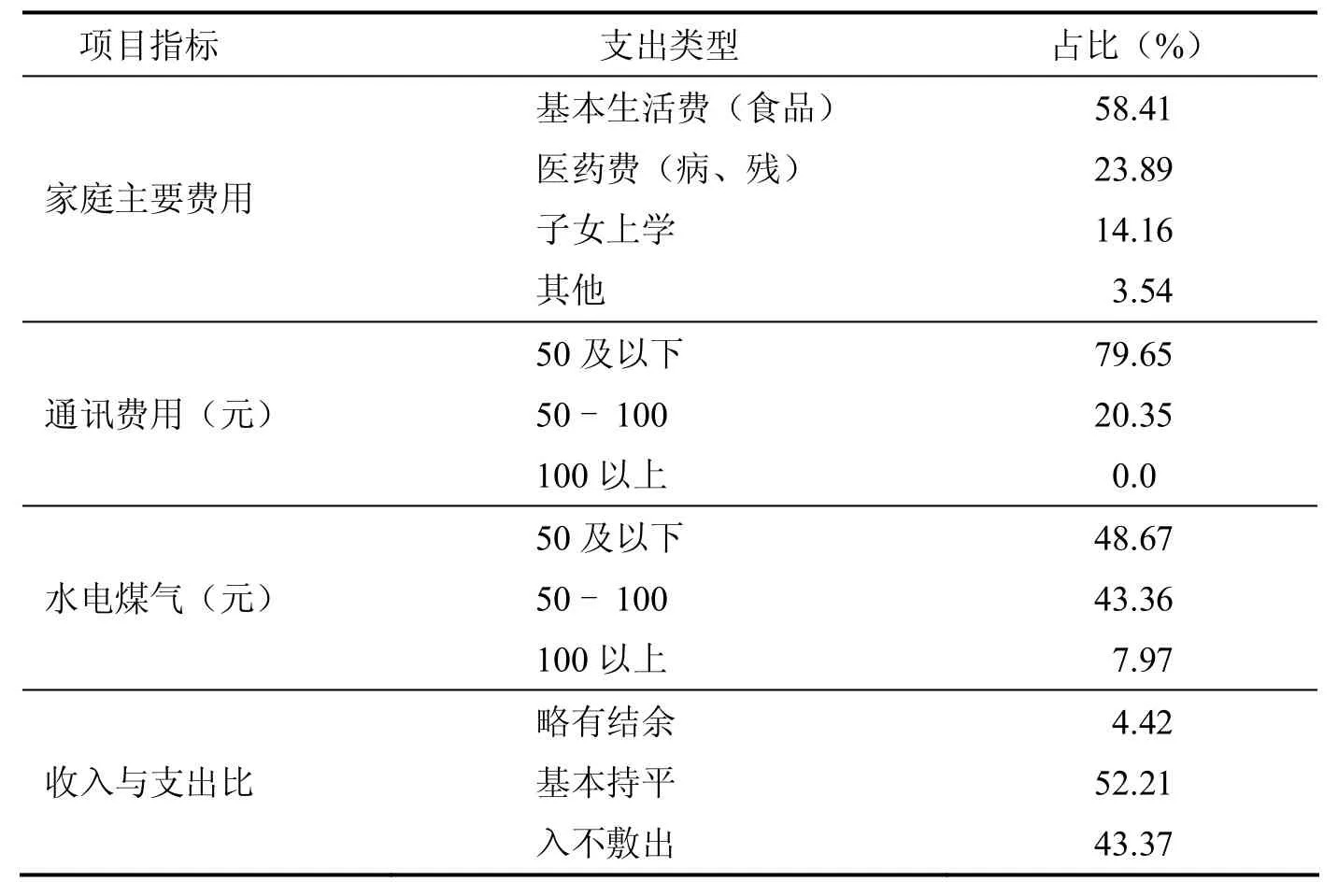

最低生活保障制度是国家对贫困人口的救济,现实中该制度的实施也重在“最低”,导致低保对象只能“保肚皮”,不能“保脸皮”。表1数据显示,贫困家庭享受低保救助后,生活水平仍然偏低,家庭收入主要被用于基本生活支出。家庭成员的健康状况、接受医疗服务的数量以及子女获得教育的机会均低于社会平均水平。

表1 T社区最低生活保障家庭生活费用支出情况

最低生活保障制度不应限于保障生存权,还应促进发展权的实现。长期以来,我国最低生活保障制度一直致力于保基本,重点保障贫困群体的生存权,解决绝对贫困。但保障标准偏低,极大地限制了贫困家庭的发展。

2.最低生活保障支出水平城乡差距显著

我国最低生活保障制度是沿着城乡分割的路径向前推进的,从时间上看,农村晚于城市。由于生产资料占有不同,生产方式各异,城市和农村居民的生活水平存在一定的差距,加之我国实行城乡二元化户籍制度,因此我国的最低生活保障标准存在城乡差异。近年来,尽管各地同步调整了最低生活保障标准,但从实践来看,最低生活保障支出水平城乡之间的差距仍然偏大。

据民政部网站的数据①参见:中华人民共和国民政部.民政数据[EB/OL].[2017-09-10].http://www.mca.gov.cn/article/sj/。,L市城市低保人数2013 - 2016年分别为45 249、40 559、36 211、31 931,呈大幅下降趋势,而农村低保人数2013 - 2016年分别为55 234、55 591、57 567、57 846,呈小幅上升趋势。2013 - 2016年城市最低生活保障金支出(万元)分别为14 577.9、15 697.7、15 434.7、15 149.5;2013 - 2016年农村最低生活保障金支出(万元)分别为8 200.3、9 986.2、11 972.3、13 712.5,城乡最低生活保障金累计支出逐年增长,农村增长幅度高于城市。但从城乡低保支出水平的横向对比可以发现,城市的支出水平基本上是农村的2倍。这种支出水平差距明显的现象不仅在L市存在,全国其他各省市亦是如此。城乡之间低保标准的较大差异,事实上已经造成城乡基本公共服务的不均等,导致最低生活保障结果的不公平,不利于统筹城乡和区域的发展。

3.家庭经济状况核实难度大

由于现行法律制度对家庭收入和家庭财产的核实缺少统一的标准,加之最低生活保障制度采取补缺式救助方式,实际操作中审核手段的有效性不足,所以家庭经济状况难以准确核实。一方面使真正需要救助的人得不到应有的救助,影响现有资源的合理优化配置,另一方面也使不需要救助的人获得了与其自身实际状况不相匹配的低保待遇,有损最低生活保障制度的保障功能,从整体上也造成了社会保障制度的不公平[6]。

4.退出机制缺乏过渡性

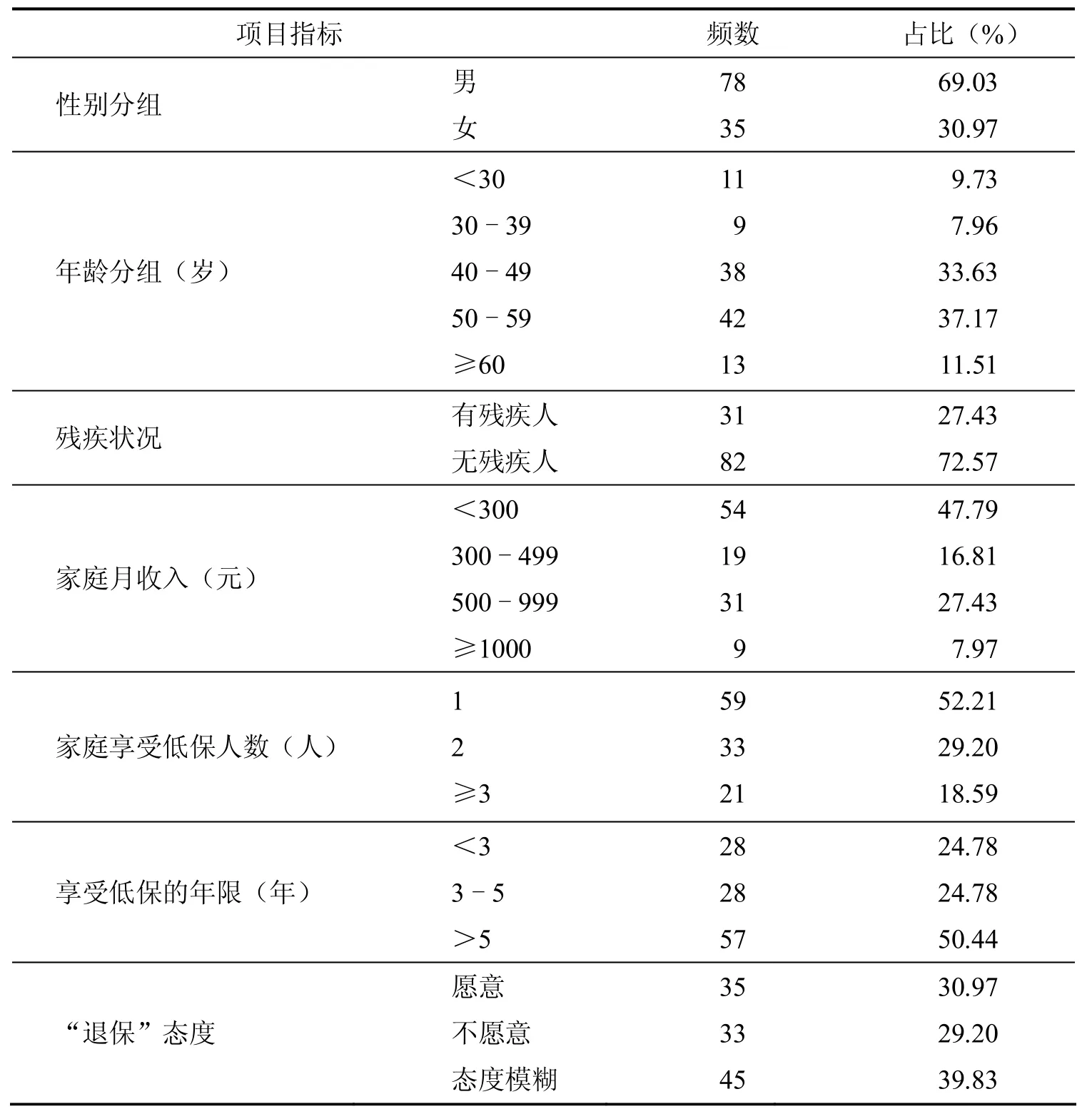

《暂行办法》第13条②《社会救助暂行办法》第13条:“最低生活保障家庭的人口状况、收入状况、财产状况发生变化的,应当及时告知乡镇人民政府、街道办事处。县级人民政府民政部门以及乡镇人民政府、街道办事处应当对获得最低生活保障的人口状况、收入状况、财产状况定期核查。最低生活保障家庭的人口状况、收入状况发生变化的,县级人民政府民政部门应当及时决定增发、减发或者停发最低生活保障金:决定停发最低生活保障金的,应当书面说明理由。”规定,当人口、收入和财产状况发生变化后,被保障家庭应当及时通知社会救助管理部门。社会救助管理部门应当及时做出减发或停发最低生活保障金的决定,取消被保障对象的资格。这种缺乏过渡性的退出机制,使低保家庭主动申请退保时望而却步。究其原因,一是“穷怕了”,担心退出后,由于收入减少再次面临生存困难;二是家中有残疾人、重病患者或者子女上学,刚性支出较大,退出后家庭生活将难以为继;三是由于制度采取“补差式”的救助方式,若通过劳务输出或临时就业方式增加的收入低于或稍高于每月领取的最低生活保障金,被保障家庭就会自觉选择放弃就业或外出劳务。从表2中可以看出,接受救助的时间越长,主动退出的意愿越低,被保障的年限与退出意愿成反比关系。

表2 T社区最低生活保障对象调查统计表

我们赞同“最低生活保障制度具有多元目标,既要提供基本的生活保障,也须帮助公民独立生活。当公民具备独立生活的能力,其享有社会保障的资格需要退出”[7]。但超出条件后,取消低保资格,立即停发补助资金的做法缺乏一定的合理性,易打消低保对象就业的积极性,致使低保救助异化成为“养懒汉”的温床。低保家庭经济基础薄弱,家庭成员就业能力不高,收入方式带有不确定性,应设置一定的过渡期,采取渐进式的退出机制,更有利于最低生活保障制度发挥效果。

三、最低生活保障制度的完善建议

(一)调整理念:实现由生存型救助向发展型救助的转变

1.重视能力培养,帮助贫困者增加发展机会

“贫困不只是收入低下,其真正含义是贫困人口的能力贫困。”[8]最低生活保障制度发展初期,强调基本生存保障功能无可厚非,但随着经济社会发展和政治文明的推进,绝对贫困人口大大减少,救助制度“促进人的全面发展”功能逐步凸显,生存型救助方式受到了限制,难以解决发展型贫困问题。“向发展型贫困开战的核心是打破底层社会最令人不安的固化状态和贫困的代际传递链条。因此,外部反贫困资源的输入,只有在解决贫困者基本生活困难的同时,增强这部分贫困者的发展能力和发展机会,才能起到根本作用。”[9]因此,建议将教育、医疗、住房等更高层次的消费需求纳入最低生活保障范围,但更为重要的是要开展有利于提高受助家庭就业能力和社会参与的服务项目。通过深挖发展潜力,使有劳动能力的受助者通过帮扶,并主要依靠自己的力量解决家庭贫困问题,增强发展能力,变他救为自救,实现社会融合。同时,重点关注贫困家庭的子女教育,保障贫困儿童的成长与发展,采取有效的办法,阻止贫困代际传递,“实现生存型救助向发展型救助转变,输血型救助向造血型救助转变”[10]。

2.注重事前预防,增强贫困家庭的风险抵御能力

最低生活保障制度是在“事后救助理念”下进行的制度设计。自其实施以来,对减少和缓解贫困发挥了积极的作用。但这种事后救济的思想,不仅难以让绝对贫困群体脱贫解困,而且使得一些低保边缘家庭孤立无援。“一些轻微的生活变故或经济冲击都有可能让他们马上陷入贫困境地而难以自拔,这也是我国贫困人口返贫率偏高和反贫困政策效果不佳的重要原因之一。”[11]

根据风险管理理论,在当今世界经济一体化的背景下,通过事后救济让受助者摆脱贫困不仅代价非常高昂,而且难以实现,因而唯有通过事前预防才能有效地消除贫困[12]。在解决绝对贫困人口脱贫的同时,对相对贫困家庭进行帮扶。通过建立贫困预警机制,采取物质补偿、技能培训或创业培训等方式,提升濒临贫困家庭或低保边缘群体的自我发展能力,而不是在其陷入贫困后对其进行救助。通过积极的就业政策减少失业发生,或者通过就业救助提升贫困家庭的人力资本,增强受助家庭的风险抵御能力。

(二)完备制度:实现由制度缺失向法制健全的转变

1.消除制度排斥

最低生活保障制度是国家保障公民生存权的一种手段,任何组织和任何人都无权剥夺他人受救助的权利,即使有过错的公民也不例外[1]。申请低保救助是一种“需者权利”,不是国家对受助者的施舍与恩惠,国家对贫困居民进行救助,是在履行政府应尽的义务与责任。1995年“社会发展及进一步行动”世界峰会,将社会排斥视为消除贫困的阻碍因素,要求国际社会反对社会排斥并致力于社会整合,以期实现社会的公正、安全和稳定[13]。制度排斥是社会排斥的一种表现形式,它将一部分人不同程度地拒绝于社会事务或福利之外,是对社会阶层的一种撕裂,易造成社会“中空”,有害于权利的公共性本质,若得不到控制,将给社会带来巨大的发展风险,应该受到批判。因此,我们建议在完善最低生活保障制度时,要坚持以人为本,注重对贫困者的人文关怀,主动消除制度排斥,将公民受保障权真正落到实处。在资格审查中不将贫困以外的其他因素作为人为判断低保对象的条件,仅从公民权利的视角审视救助和服务的内容。

2.建立完备的渐退机制

最低生活保障制度规定,当受助家庭的人均收入高于最低生活保障标准时应退出。原低保户的低保资格一经被取消,最低生活保障金也就立即停发。“立即停发”这一制度设计,不利于救助效果的延续,且易于引发社会矛盾。最低生活保障制度的目标是使生存能力缺失或生活难以为继的困难群众摆脱生存危机。若家庭经济状况转好,不具备低保条件时不及时退出,不仅会造成福利的超额支付,甚至会加深社会不公和不安,降低社会群众对政府的信任。但低保家庭创业初期通常会面临各种不稳定因素,普遍存在就业不稳定等情况,且退出低保后,再次申请需要重新进行资格认定,程序繁琐,时限长,并存在不被认定的风险,因此,低保户主动退出的意识不强。就此,建议探索建立最低生活保障的渐退机制,即设置一段缓冲期,使低保对象在退出低保后的一段时间内,可以继续领取一定比例的最低生活保障金。在继续领取期限和金额上,严格区分主动退出与被动退出的不同情形。同时,进一步规范低保资格再审查程序,在审查决定、告知义务等方面严格规定。这样,一方面可以避免对既有低保对象利益的损害,保证国家福利的正确给付;另一方面也可以充分调动受助者的主动退出意识,激发社会参与的热情和工作的积极性,消除退保的后顾之忧。

3.严格责任追究机制

我国目前缺少对最低生活保障制度的有效监督,致使各地或多或少都出现过“骗保”“漏保”“人情保”“关系保”等现象,但实践中较为普遍的做法是停止对当事人继续救助,却鲜见对这些骗保者追究行政责任,更遑论刑事责任的承担。这种宽容的做法实际上是种纵容。因此,建议严格依照相关法律法规对骗保等违法行为人或滥用职权侵犯救助对象利益以及贪污、挪用低保资金的行政工作人员进行行政处罚,涉嫌犯罪的严格依照《中华人民共和国刑法》的相关规定追究刑事责任。

(三)健全实施:实现由分割管理向体系保障的转变

1.推进社会救助信息化建设,完备信息共享机制

我国社会救助工作实行多头管理,救助项目分散在诸多部门。这些部门之间信息不互通,给家庭经济状况核对工作带来了诸多困难。现阶段,家庭经济状况核对主要通过入户调查、邻里访问、信函索证、群众评议等传统方式进行,对“非常关键的家庭财产收入信息核查一直停留在落后的估算阶段”[14],救助申请者的自证以及核查工作人员的主观判断是做出核查结果的主要依据。该做法不仅不够科学和客观,而且耗时耗力,很容易出现认定偏差。

调研发现,L市成立了居民家庭收入核对中心,并与某科技股份有限公司、某实业有限公司和当地通讯公司达成合作协议,开展了软件开发、设备终端购置以及光纤铺设等工作,建立了覆盖民政、人社、国税、地税、工商、公安、住房公积金管理中心、产权处、残联、工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄以及当地银行等87个网络终端。据统计,仅2013年1 - 5月,L市申请低保救助的家庭2 424户,通过信息网络核对,符合低保条件的家庭1 937户,占申请救助家庭总数的79.91%,“核出率”为20.09%。此做法值得借鉴和推广,即:健全家庭经济状况核对机制,加快核对手段创新,建立工作机构和信息核对平台,实现跨部门、多层次的信息共享,提高核对信息的及时性、可靠性和科学性,避免发生重复救助以及“保不应保”现象,确保准确、高效、公正地认定最低生活保障对象。

2.加强配套政策衔接,提升最低生活保障制度的综合保障功能。

马尔萨斯认为,济贫法的实施能够减轻个人不幸,但会使更多的人依赖救济为生,导致更多的人贫穷[15]。社会救助易产生负激励效应,弱化低保对象的退出意愿和就业动机,此点我们赞同。但完全用福利依赖去解释人们不去就业,却值得深思。现行的低保救助政策的核心是低收入补偿,实际救助资金数额等于救助标准减去救助者的家庭实际收入,劳动所得实际上成为对救助待遇的冲抵替代[14],低保对象能否主动退出低保,是否愿意参加工作,在一定程度上取决于退出或工作哪一种方式更有利,取决于对某种方式的损益分析。西方发达国家社会救助政策改革的成功实践证明,消解负激励风险是完善社会救助政策的关键。单一救助不利于科学配置资源,难于合理分担风险,同时也制约着与社会保险、慈善等其他政策的协同发展。因此,我们建议要加强最低生活保障与就业、教育、住房、医疗等项目的衔接,与精准扶贫项目功能的耦合。从提升个体能力、激励就业入手,将更多的救助资金放在发展和促进就业上,通过就业激励贫困群众提升就业能力,依靠自身努力摆脱贫困。同时,加强新闻媒体对低保政策的宣传和舆论引导,使主动退保成为常态。政府还可以通过设置公益性岗位、购买服务等方式促进就业,增加低保对象的就业机会。规定有劳动能力的低保对象的最长低保领取年限,把接受就业作为获得救助的附加条件,对接受就业指导和公益性岗位的申请者,核算其家庭收入时,在一定期限内酌情扣减,并对有创业意愿及具备创业能力的低保对象进行资金与政策方面的倾斜,通过政策之间的衔接与整合,提升最低生活保障制度的综合保障功能。

3.规范低保标准的制定和调整, 实现与区域内经济社会同步发展

最低生活保障标准受物价指数、社会经济和居民消费需求等经济指标影响,其标准的制定和调整应与经济社会发展同步。调研发现,各地参照扶贫标准或全国平均低保标准确定本地区最低生活保障线,依据上级文件对标准进行调整。这种制定与调整的方法,缺少必要的论证,难以真实反映贫困群众的基本需求,影响低保制度的实施效果。建议政府在制定最低生活保障标准时,要精心组织、科学测算,综合运用消费支出比例法、基本生活费用支出法和恩格尔系数法,在考虑困难群众基本生活需要、经济社会发展水平以及财政的支付能力的基础上,参照价格主管部门公布的基本生活必需品市场价格监测数据,结合上年度城乡居民人均消费支出、人均可支配收入、恩格尔系数等统计数据,科学测算最低生活保障标准。条件成熟的地方,探索建立应对物价上涨的临时价格补贴机制。也可由省级人民政府根据区域社会经济发展状况,制定本行政区域内统一的区域城乡低保标准,引导经济社会发展水平相近的地区逐步缩小城乡低保标准的差距。