立竹密度对古蔺县方竹林笋产量的影响

刘 雄,谌立贞,谭靖星,3,李 林,3,戴晓康,黄从德*

(1.四川农业大学林学院,四川 成都 611130;2.盐源县林业局,四川 盐源 615700;3.四川省林业勘察设计研究院,四川 成都 610036)

方竹(Chimonobambusapachystachys)属禾本科(Gramineae)竹亚科寒竹属(Chimonobambusa)竹类,为异龄复轴混生型小径竹,主要分布在我国秦岭以南,集中分布区域为四川、重庆、贵州和云南四省[1]。方竹喜温凉高湿气候,在土层深厚、土质疏松的微酸性土壤中生长最为良好,适生海拔为1 400 m~2 500 m[2]。方竹是我国重要的秋笋竹类,有研究表明[1~4],方竹笋富含蛋白质,并含种类丰富的氨基酸和矿质元素,其营养成分和元素含量均明显高于大多数常见蔬菜,是一种具有养生保健功能的森林蔬菜,被美誉为“竹类之冠”[5~6]。

竹林结构是竹林丰产的基础,立竹密度是反映竹林结构的主要因子之一,是竹林经营中影响笋产量的重要因素[7~8]。近年来,众多学者围绕立竹密度与竹林笋产量的关系展开了一系列研究。佘远国等[9]研究发现,当雷竹立竹密度在1.20万株·hm-2~1.50万株·hm-2时,竹林笋产量最大;郑郁善等[10]和吴良如等[11]研究表明,毛竹立竹密度为4 050株·hm-2~4 950株·hm-2时,毛竹笋材丰产;张喜等[12~13]研究表明金佛山方竹笋产量与立竹密度之间存在明显的相关性。但以往的研究主要集中在华南地区,且研究对象多为雷竹和毛竹,鲜有西南地区方竹的报道。为此,本文以泸州市古蔺县国有林场方竹纯林为研究对象,通过探究不同立竹密度对方竹林笋产量的影响,以期为笋用方竹林的经营管理提供参考。

1 研究区概况

实验地位于四川省泸州市古蔺县国有林场方竹纯林分布区(E 105°40′48″,N 28°05′30″),海拔为1 450 m,属亚热带季风性湿润气候,垂直气候明显,年平均气温15.5 ℃,年均降雨量774.5 mm。土壤为黄棕壤,土层厚度大于40 cm。方竹实验林分郁闭度≥0.7,平均地径1.4 cm,平均高2.72 m,平均立竹密度达10万株·hm-2;坡度介于2°~12°之间,均为中坡位、东坡向。

2 研究方法

2.1 样地设置及立竹密度控制

根据方竹实验林分现有密度及张喜等[12]人的研究结果,于2017年6月在四川省泸州市古蔺县国有林场内选择具有代表性的方竹纯林作为研究对象,分别设置了4万株·hm-2(N1)、5万株·hm-2(N2)、6万株·hm-2(N3)、7万株·hm-2(N4)和对照(CK)5种处理,每种处理重复3次,共设置15个5 m×5 m的样方。

采用间伐手段在样方中进行立竹密度控制,间伐时砍伐老龄竹,留1 a~2 a生的幼龄竹;砍伐有病虫害、丛生矮小的弱势竹,保留健康竹;砍伐密集生长、竞争激烈区域的成竹,保留稀疏分布,长势良好的成竹,使留下的方竹数量达到设计密度并均匀分布在样方内,并保留间伐剩余物,利于肥地。

2.2 数据收集

从2017年9月初至2017年11月初,每隔3 d~4 d进入样方内观测发笋时间,并采集竹笋,用精度为5 g的电子秤就地称重,记录数据。为满足方竹林分的密度稳定和长期经营的需要,在笋期采笋时需进行留笋,留笋时要保留前期笋,大径阶笋,健康笋,使留下的方竹笋均匀分布在样方中,同时尽量减少采笋活动对留笋的干扰。

2.3 数据处理

运用Excel 2013和SPSS 20.0软件对数据进行统计分析,采用单因素方差分析法(one-way ANOVA)对不同立竹密度的方竹笋产量进行方差分析。并根据已有数据,建立方竹笋产量与立竹密度的一元二次回归模型:

根据模型计算出方竹林最大笋产量对应的立竹密度,即最适立竹密度,运用Sigma Plot 12.0软件完成图形绘制。

3 结果与分析

3.1 方竹的出笋规律

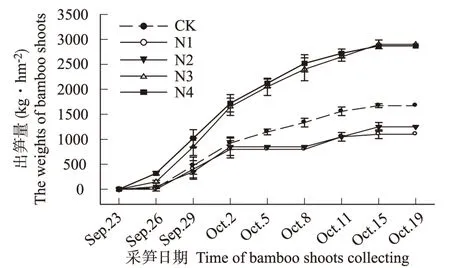

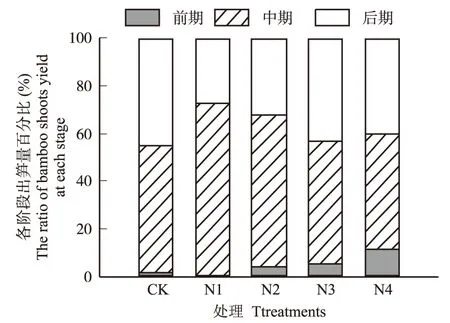

由图1可知,方竹的笋期为9月中下旬至10月中下旬,出笋周期约30 d,各处理的出笋量随采笋时间的推移表现出先增加后减少的规律。依据出笋量的变化规律将出笋周期划分为3个阶段:初期(笋期开始至9月26日)、中期(9月27日至10月2日)和后期(10月3日至笋期结束)。由图2可知,实验期间各处理的前期出笋量占笋产量的百分比介于0%~11.5%之间,中期出笋量占笋产量的百分比介于48.81%~73.89%之间,后期出笋量占笋产量的百分比介于27.27%~44.84%之间。这表明方竹在前期出笋量较少,出笋量主要集中在中后期。

图1 出笋量随采笋时间的变化Fig.1 Changes of the weights of bamboo shoots along with the date of collecting注:CK:10万株·hm-2,N1:4万株·hm-2,N2:5万株·hm-2,N3:6万株·hm-2,N4:7万株·hm-2。下同。

图2 各出笋阶段出笋量百分比Fig.2 The ratio of bamboo shoots yield at each stage

3.2 不同立竹密度对方竹林笋产量的影响

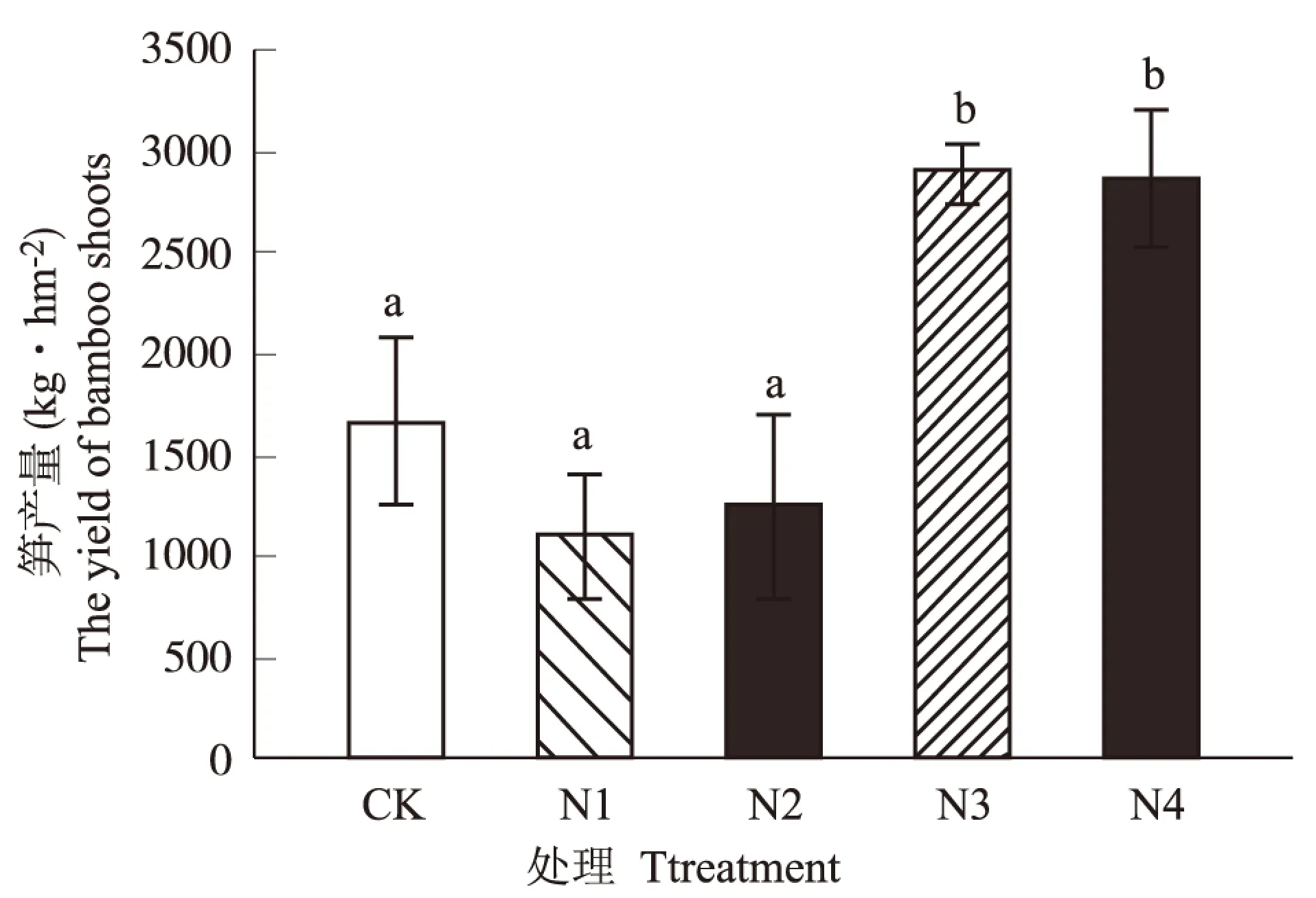

由图3可知,各处理的方竹林笋产量介于1 100.00 kg·hm-2~2 900.00 kg·hm-2之间。与CK(1 672.5 kg·hm-2)相比,N1和N2处理的笋产量分别减少了572.50 kg·hm-2和422.50 kg·hm-2,减幅分别为34.23%和25.26%,以N1处理的减少量最大。N3和N4处理的出笋量分别增加了1 227.50 kg·hm-2和1 197.50 kg·hm-2,增幅分别为73.39%和71.60%,以N3处理的增加量最大。单因素方差分析结果表明,N3和N4处理与CK差异显著(p<0.05),N1和N2处理与CK差异不显著。

图3 各处理的笋产量Fig.3 The yield of bamboo shoots of different treatments

3.3 方竹笋产量与立竹密度的回归分析

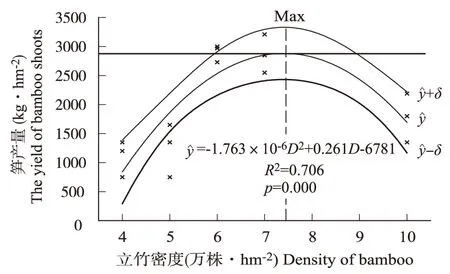

由图4可知,方竹笋产量与立竹密度符合一元二次回归模型:(R2=0.706,p<0.01)。由模型可知,当立竹密度为4万株·hm-2~10万株·hm-2时,笋产量随立竹密度的增加表现出先增加后降低的趋势;当立竹密度为7.40万株·hm-2,笋产量达到最大值。这说明,方竹林产笋的最适理论密度为7.40万株·hm-2。

图4 笋产量与立竹密度回归曲线Fig.4 Regression curves of bamboo shoot yield and bamboo density注:Max:最大笋产量立竹密度,:置信区间(α=0.05)

4 结论与讨论

方竹的出笋规律由自身生物学特性、林分结构和外界环境因素共同决定[14]。本研究表明,方竹出笋期由9月中下旬开始,持续约30 d,至10月中下旬结束,这与吴荫[14]的研究结果一致。但綦山丁等[15]人研究表明,金佛山方竹出笋时间始于9月上中旬,结束于10月中旬,这与本研究结果不尽相同。出现差异的原因可能是:第一,綦山丁等人的研究区域在贵州省桐梓县,两地的气候和立地差异影响了方竹林的出笋时间;其次,綦山丁等人的研究对象为竹木混交林,乔木树种改变了竹林的光照条件和养分供给分配,进而改变了方竹的出笋时间;第三,綦山丁等人所研究的立竹密度范围为2.72万株·hm-2~14.84万株·hm-2,与本研究立竹密度差异较大,导致方竹出笋时间与本研究结果不同。本研究还表明,方竹出笋量在笋期内随时间的推移表现出先增加后减少的趋势,出笋时间主要集中在中后期,这与大多数的研究结果一致[8,15~17]。因此,在实际生产中应结合方竹林出笋量变化规律制定合理的营林活动,在前期应“多留少采”,将集中采笋时间安排在出笋量大的中后期,降低人工成本,提高经济效益。

已有研究表明,立竹密度对方竹林笋产量有重要影响[4,11~13]。张喜等[12]人研究发现,将方竹林立竹密度控制在9万株·hm-2以下时,其发笋量,笋产量均有提高,这与本研究结果相似。当立竹密度为6万株·hm-2和7万株·hm-2时,方竹林笋产量得到了显著提高。这可能是因为:一方面,在该立竹密度下,方竹林林分内部的光能利用率较高,营养供应较为充足,从而保证了母竹的生长,提高了发笋率,使笋产量得到提升;另一方面,合理的立竹密度也有利于母竹竹鞭在地下的延伸和分布,充分利用地下空间和营养,进而保证了方竹林的笋产量[18~19]。本研究还发现,当立竹密度为4万株·hm-2和5万株·hm-2时,方竹林笋产量较对照有所下降,且立竹密度最小的方竹林笋产量最低。这可能是因为当立竹密度过低,虽然方竹林分内部立竹之间竞争较小,但母竹数量的减少使林地内的出笋数量随之减少,使笋产量降低。此外,立竹密度过低会导致林分地上空间和地下空间均未得到充分利用,甚至部分林地出现阳光直射现象,导致方竹林分内湿度下降,破坏了适宜方竹出笋的外部温湿度条件,进而影响了笋产量。

本研究利用一元二次回归模型拟合方竹笋产量和立竹密度的关系,结果表明方竹理论最适立竹密度为7.40万株·hm-2,当立竹密度低于或超过此密度时,笋产量均呈下降趋势。目前,古蔺县国有林场方竹纯林平均立竹密度为10万株·hm-2,笋产量较低。因此,为提高当地方竹林笋产量,应当对方竹林进行立竹密度调节,将立竹密度控制在7.40万株·hm-2左右,以获取较大的笋产量,提高方竹林的收益。

综上所述,方竹的出笋周期可依据其出笋量的时间规律划分为前期、中期和后期3个阶段,方竹出笋量主要集中在中后期;当立竹密度控制为6万株·hm-2和7万株·hm-2时,笋产量得到了显著提高,回归分析表明方竹林的最适立竹密度为7.40万株·hm-2。由于方竹林笋产量受到多种因素的影响,因此,在今后的研究中应延长研究时间,并结合方竹林分的生物学特性和其他营林措施对笋产量的影响,进一步研究立竹密度改变笋产量的影响机制,以提高方竹林笋产量。