基于主成分分析的油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成

王彦花,王 容,张 云,吴立潮,刘 芳,*

(1.郑州科技学院,河南郑州450000;2.中南林业科技大学,湖南长沙410004)

油茶(Camellia oleifera)是中国特有的山茶科木本食用油料植物,与油橄榄、油棕、椰子并称为世界“四大木本油料作物”,广泛种植于我国亚热带地区[1]。油茶的综合利用价值很高,除生产茶油外,茶粕及茶籽壳等残余产物经开发后也可广泛应用于医药、化妆品、纺织、化工等领域[2]。近年来,国家及各省市地区相继出台了相关的文件、政策,并采取了积极的补贴扶持等措施,油茶产业步入了发展的快车道[3]。

立地是指植物生长发育的各种自然及人工环境因子的总和,不同立地条件下植物的生长状况不同,油茶也有类似的表现[4]。油茶果实性状、出仁率、出油率、脂肪酸组成等指标不仅与品种有关,而且与油茶林的立地环境及气候条件有关[5-6],坡向坡位等立地因子关系到油茶的生长、产量、果实有机质的合成和积累、茶油成分的变化[7-8]。在油茶种植中,立地选择是制约油茶林经济效益的关键要素之一,近年来科研工作者对不同品种、不同立地条件下油茶的产量、经济指标及茶油品质进行了较多研究[9-12],但是不同条件下油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的综合分析及评价鲜见报道。

在油茶种植中,立地选择是制约油茶林经济效益的关键要素之一,坡向坡位等立地因子关系到油茶的生长、产量、果实有机质的合成和积累、茶油成分的变化,因此研究不同立地的油茶品质有助于在油茶种植时更有针对性地进行立地选择。本研究以广西三门江林场有机山茶树种植基地9个立地的“湘林系列”油茶果及压榨茶油为研究对象,运用主成分分析法简化评价指标,结合主成分的二维排序图及各立地的综合得分,对9个立地进行了分析及排序,较为全面地分析了同一地区不同立地条件下油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的变化,旨在了解立地条件对油茶及茶油品质的影响,为合理利用林地资源、提高林农经济收益、筛选出更适宜油茶种植的立地类型提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

油茶果样品 采摘自广西壮族自治区国有三门江林场有机山茶树种植基地,油茶品种为7年生湘林系列霜降籽。

TP-214型电子分析天平 美国丹福公司;CA59型榨油机 德国Komet公司;101型电热鼓风干燥箱 上海一恒科学仪器有限公司;HH-6数显恒温水浴锅 常州市园旺仪器制造有限公司;ST310型索氏抽提仪 福斯赛诺分析仪器苏州有限公司;GC-2014型气相色谱仪 岛津公司。

1.2 实验方法

试验地位于广西壮族自治区国有三门江林场有机山茶树种植基地(25°45'N,109°44'E),中低山丘陵地带,砂页岩红壤性土壤。该地区属亚热带南岭湿润气候区,雨量充沛,年平均气温18.3℃,活动积温5691.4,年平均日照总时数1334.3 h,平均无霜期320 d。试验地相对高度311~384 m,坡度23°,北坡栽植有桉树防风林。试验地采用水平梯级整地法,栽种行距约2.2 m×3 m。

1.2.1 油茶果的采集及茶油的制备 油茶果采自东坡上坡(MY1)、东坡中坡(MY2)、东坡下坡(MY3)、南坡上坡(MY4)、南坡中坡(MY5)、南坡下坡(MY6)、西坡上坡(MY7)、西坡中坡(MY8)、西坡下坡(MY9)9个油茶林样地,采用蛇形采样法多点取样,每个样地均匀分散采集成熟油茶果5~8 kg。

油茶果采后室内堆放3~4 d,再翻开摊晾至自然开裂后取出油茶籽,经55℃烘箱干燥后去壳,直接用榨油机低温压榨,经过滤后得到茶油毛油,装入具塞锥形瓶中置于冰箱4℃保存备用。

1.2.2 指标测定方法

1.2.2.1 油茶果经济性状的测定 果实横径、果实纵径、果皮厚度采用游标卡尺测量;单果均重采用电子天平测量;单果籽粒数为人工计数,每个立地选取20个果实,计算平均数;鲜籽百粒重、干籽百粒重参照GB/T 5519-2008;干籽出仁率参照 SN/T 0803.10-1999;干仁出油率参照GB/T 5512-2008;果形指数=果实纵径(cm)/果实横径(cm);鲜果出油率(%)=干籽出油率×干出籽率×100。

1.2.2.2 脂肪酸的测定 油样经KOH-甲醇溶液甲酯化,再经正庚烷提取后入气相色谱仪进行分析。根据与各种脂肪酸标样保留时间的对比确定脂肪酸的组成,再根据峰面积,采用面积归一化法计算茶油中棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸5种脂肪酸的相对含量。气相色谱条件:色谱柱类型:SP2340(60 m×0.25 mm,0.2μm);检测器:FID;升温程序:初始温度50℃,保持2 min,以10℃/min升至170℃,保持10 min,然后以2℃/min升至180℃,保持10 min,再以4℃/min升至220℃;进样量:1μL,进样口250℃,检测器温度300℃[13]。

1.2.3 主成分分析 主成分分析前,将各指标的原始数据标准化,以消除变量在数量级或量纲上的影响。采用SPSS进行主成分分析,根据主分量累积贡献率确定主成分的个数,采用并根据因子得分计算出主成分得分Fi(下式1)。根据主成分得分计算出不同坡向坡位的综合得分(下式2),再根据主成分得分和综合得分,对9个样地进行排序。

式中:bi为因子得分;i=1,2,3;X为各主成分的特征值(表3)的算术平方根。

式中:(Vi/P)为各主成分特征值的贡献率;i=1,2,3;Fi为各主成分得分。

1.3 数据统计分析

采用Excel及SPSS 20.0软件进行数据统计分析。采用单因素方差分析(ANOVA)和Tukey后置检验法进行方差分析和差异显著性检验(α=0.05);采用主成分分析计算因子得分;采用Excel软件计算主成分得分及综合得分。

2 结果与分析

2.1 不同立地油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成分析

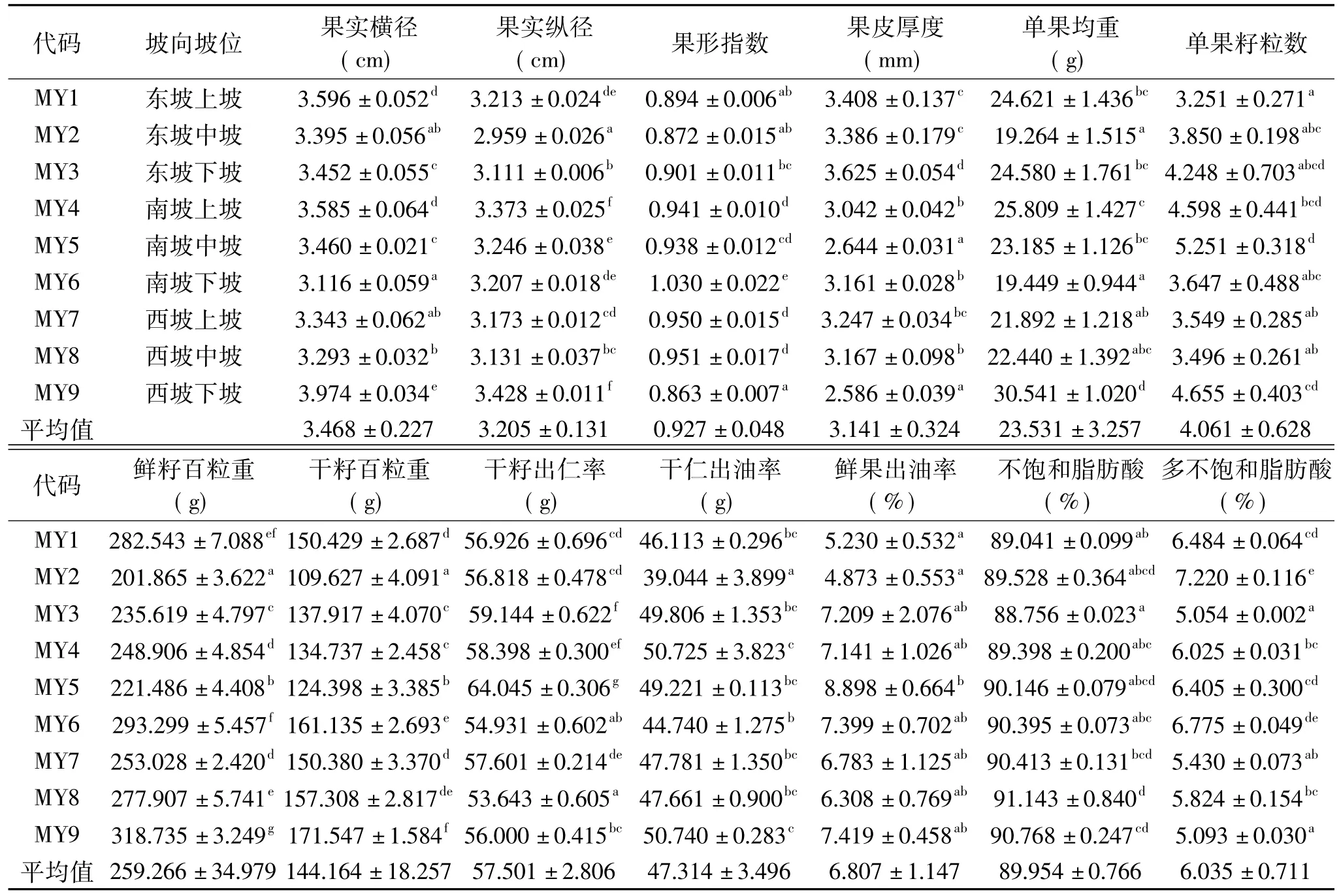

9个立地的油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的测定(表1)表明,不同立地指标间存在显著性差异(p<0.05)。其中,果实横径、果实纵径、单果均重、鲜籽百粒重、干籽百粒重及干仁出油率为MY9最高,但MY9的果形指数及果皮厚度最小,且干籽出仁率较小,说明西坡下坡的油茶果果实较大、单果及单籽较重、干仁出油率高但是干籽出仁率低,这是因为西坡光照强度大、时间长,积累的有机物多,但是花芽少、座果率低[15],而下坡的土壤较厚、水分充足、营养物质丰富,有利于油茶果实的生长和油脂的积累[16];单果籽粒数、干籽出仁率及鲜果出油率为MY5最高,但MY5的果皮厚度较小、鲜籽百粒重及干籽百粒重较小,说明南坡中坡的油茶果皮薄、籽粒多、出仁率及出油率高,但籽粒较小,这是因为南坡在花芽分化期及果实生长期光温水条件优越,从而花芽多、出籽率及座果率高[15],且在光照适宜的条件下,阳坡的中坡土壤肥力较好且水分含量适宜[17];果实纵径、单果均重、鲜籽百粒重、干籽百粒重、干仁出油率、鲜果出油率及不饱和脂肪酸含量为MY2最小,但MY2的多不饱和脂肪酸含量最高,且果皮厚度较大,说明东坡中坡的油茶果实较小,单果及单籽较轻,出油率低,总不饱和脂肪酸含量低但多不饱和脂肪酸含量高,这是因为,油茶种子油酸与亚油酸含量存在极显著负相关[18],且东坡花芽多、落果少、平均光照时间及强度小[15]。

表1 油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的测定结果Table 1 Results of economic indexes of Camellia oleifera fruits and fatty acid composition of Camellia oil

2.2 不同立地油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的主成分分析

进行主成分分析时,对各指标的原始数据采用标准化法转化为标准化数据,再采用主成分分析提取3个特征值大于1的主成分(表2)。由表2可知,前3个主成分(F1、F2、F3)的累积方差贡献率为84.608%,说明在变量不丢失的前提下,这3个公因子可以包含原始数据84.608%的信息,可以用这3个主成分代表原来的13项评价指标,进行油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的分析和评价。

由表2可知,在第1主成分上具有较高载荷的指标为果实横径、果实纵径、果皮厚度、单果均重、干仁出油率、多不饱和脂肪酸含量,特征值为5.478,贡献率为42.136%,主要反映了油茶果的果实性状、籽仁含油率及茶油多不饱和脂肪酸含量。在第2主成分上具有较高载荷的指标为单果籽粒数、鲜籽百粒重、干籽百粒重、干籽出仁率、不饱和脂肪酸含量,特征值为3.363,贡献率为25.870%,主要反映了油茶籽的数量和质量,以及茶油不饱和脂肪酸含量。在第3主成分上具有较高载荷的指标有果形指数、鲜果出油率,特征值为2.158,贡献率为16.602%,主要反映了油茶果外形及出油率。

表2 主成分分析结果Table 2 The results of principal component analysis

2.3 不同立地油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的综合评价比较

将主成分分析的因子得分代入式(1)计算出各主成分得分,进而以第1主成分得分为横坐标,分别以第2、第3主成分得分为纵坐标绘制散点图(图1),可以直观地看出各立地在前3个主成分的油茶品质分布状况,主成分得分越高品质越好。

由图1可知,不同立地在3个主成分上的得分排序存在差异。第1主成分的优良度排序依次为:MY9>MY4>MY5>MY3>MY8>MY7>MY1>MY6>MY2,因此可认为西坡下坡及南坡上坡在油茶果实性状、籽仁含油率及茶油多不饱和脂肪酸含量方面现较好,东坡中坡及南坡下坡较差,其他立地居中;第2主成分的优良度排序依次为:MY8>MY6>MY1>MY7>MY9>MY3>MY2>MY4>MY5,因此可认为西坡中坡及南坡下坡在油茶籽数量和质量以及茶油不饱和脂肪酸含量方面表现较好,南坡中坡及南坡上坡较差,其他立地居中。第3主成分的优良度排序依次为:MY6>MY5>MY7>MY8>MY4>MY3>MY9>MY2>MY1,因此可认为南坡下坡及南坡中坡在油茶果外形及鲜果出油率方面表现较好,东坡上坡及东坡中坡较差,其他立地居中。图1直观地反映了各立地在前3个主成分的油茶品质分布状况,根据图1可以选择在第1、第2主成分综合表现突出或者在第1、第3主成分综合表现突出的立地,有利于对不同立地的油茶果及茶油的进行有针对性的选择和利用。但由于各主成分的方差贡献率不同,因此在进行不同立地油茶果经济性状及茶油脂肪酸的综合分析时应考虑各主成分的贡献率,才能使分析结果更科学、客观、准确。

图1 不同立地前3个主成分二维排序Fig.1 Scatter plot based on 3 former principal component analysis

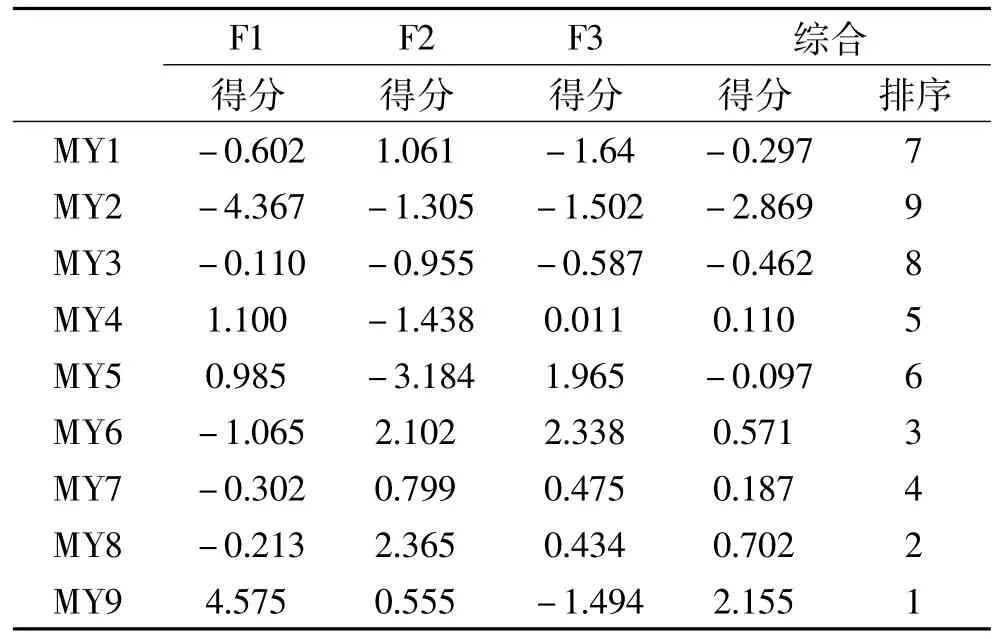

以各主成分的贡献率为权重,将主成分得分代入式(2)计算出不同坡向坡位的综合得分,并根据综合得分对9个立地进行排序(表3)。

表3 主成分得分、综合得分及排序Table 3 Principal component score,comprehensive score and site ranking

由表3可知,9个立地的综合得分从高到低依次为MY9>MY8>MY6>MY7>MY4>MY5>MY1>MY3>MY2,因此可认为西坡下坡、西坡中坡在油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成方面综合表现较好,东坡中坡、东坡下坡较差,其他立地居中,这与原始数据分析结果及各主成分排序得出的结论基本吻合,说明主成分分析的结果与客观实际接近,评价结果可靠有效。其中,西坡的三个坡位综合得分分别排在第4、第2、第1,南坡的三个坡位综合得分分别排在第5、第6、第3,东坡的三个坡位综合得分分别排在第7、第9、第8,说明从油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成的综合得分来看,西坡优于南坡,南坡优于东坡,下坡优于中坡及上坡,因此从油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成方面来考虑,油茶种植时可优先选择坡向中的西坡、南坡及坡位中的下坡。

3 结论

本研究通过主成分分析对不同立地的油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成进行了综合评价及排序,结果表明:各主成分的优良度排序表明西坡下坡及南坡上坡在油茶果实性状、籽仁含油率及茶油多不饱和脂肪酸含量方面现较好,西坡中坡及南坡下坡在油茶籽数量和质量以及茶油不饱和脂肪酸含量方面表现较好,南坡下坡及南坡中坡在油茶果外形及鲜果出油率方面表现较好;9个立地的综合得分从高到低依次为西坡下坡>西坡中坡>南坡下坡>西坡上坡>南坡上坡>南坡中坡>东坡上坡>东坡下坡>东坡中坡,说明西坡下坡、西坡中坡在油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成方面综合表现较好,东坡中坡及东坡下坡表现较差,其他立地居中;油茶果经济性状及茶油脂肪酸组成整体表现为西坡优于南坡优于东坡,下坡优于中坡及上坡,因此油茶种植时可优先选择坡向中的西坡、南坡及坡位中的下坡。

由于试验地处于成熟的油茶栽种区,北坡栽植有桉树防风林,因此对于不同立地茶油品质的研究在坡向因子方面不够完善,若是增加北坡数据进行综合分析,预计得到的综合评价分析将会更合理、更科学,对指导油茶种植更有意义。由于不同油茶品种特性及不同地区气候条件存在差异,因此今后的研究中可着重对不同品种在不同地区气候条件下的油茶立地品质展开系统性研究,为油茶种植的立地选择提供理论依据。