打孩子,过时了吗?

应琛

提起“棍棒教育”,人们会情不自禁地想起很多句俗语——“孩子不打不成器”“棍棒底下出孝子”“三天不打上房揭瓦”……大多数人都会相视一笑,儿时挨打的回忆、为人父母后痛下打手的回忆通通涌上心头,五味杂陈。

在中华文化的教育历史中,“棍棒教育”似乎是家长的特权。民间耳熟能详的明传奇《绣襦记》有郑元和被其父活活打死一节;小说《红楼梦》里贾政打宝玉的情节更是鸡飞狗跳,宝玉虽然没有伤了性命,但也养了一个多月。

在“虎妈狼爸”被炒得火热那段时间,蔡美儿(Amy Chua)在她那本《虎妈战歌》中,毫不避嫌地对以鼓励、随意、快乐为中心的西方教育大加批判;相反,她认为应该像传统中式家长那样提着棍棒,严苛地对待两个女儿。

当时,还有报道写过一位“狼爸”的故事。他让孩子们从小背《三字经》、《弟子规》,背不上来就要挨揍。他认为,这不是无情,而是大爱。在他的概念中,“打是一种威严、一种法度、一种文化”。就这样,他的三个孩子都被“打”进了北大。在“狼爸”的“狼窝”里,棍棒最终产生了教育效益——至少“制造”了中国首例“一门三北大”的现象。

然而,如今的社会里,越来越多的家长奉行温和的亲子陪伴。那么,教育孩子,到底还可以打吗?

终于心安理得了

“深圳那个视频里的父母肯定属于家暴了,但我觉得,教育小孩时,有时候打是必要的一种手段。”白领黄丽(化名)没有想到自己的一句话一下子拉开了当天公司午休时大家的话匣子,“没想到,很多跟我差不多年纪的同事,甚至连平时看上去挺温柔的女同事,都赞同打孩子,也确实打过。”

1982年出生的黄丽目前有个读两年级的儿子。虽然自己从小没有被父母打过,但在她的记忆里,小时候哥哥被打过挺多次的,“对于本身就很乖的小朋友来说,好好沟通或者严厉地批评几次就行了。但对于那些说不听的,你不打一下他不长记性。”

在黄丽看来,“棒下出孝子”“不打不成器”……这些俗话能流传到今天肯定是有一定道理的,“但要有效果,就不能一直打,而且太小的孩子打了也没用。”

黄丽告诉《新民周刊》记者,到目前为止她只在儿子三四岁的时候打过他一次,“当时刚生完病,吵着闹着不肯上学。第一第二天,我和他爸都心软了,就让他回家了。但第三天,送他到教室门口,又开始大哭大闹,讲什么都不听。”

当时,黄丽就严重警告儿子,“你这样,回家可以。但回家后就要挨揍,打屁股是少不了的”。不知“打”为何物的儿子竟直接回答,“打就打”。就这样,回到家后,由爸爸负责打,黄丽和婆婆还在一边“助威”。

“其实一开始打得也不是很重,没想到打完之后。跟他讲道理,他还不服气,嘴里一直嘀嘀咕咕。结果又挨了他爸一顿揍。”黄丽说,第二顿打得还是挺重的,直接屁股上留下了手印,“但效果挺好,孩子也知道他无理取闹不去上学就会‘疼。在那之后就再也没犯过类似错误。”

但让黄丽哭笑不得的是,现在有时候儿子生病仍坚持去上课,“我和他爸让他不要去在家养病时,他就会‘翻旧账说当初他不去上课我们揍他,现在他要去,我们却不让。”

同事的讨论非常激烈地持续了一个午休时间,黄丽又在家长群里做了一次相关的小调查。让她有些意外的是,群里回答的家长中,差不多都打过孩子,只有一两个回答没打过。

“有几家小孩还都是成绩特别好的,而挨揍的大多数是男生。”黄丽说,“但家长们对于‘打孩子其实内心也是十分纠结的。有个妈妈就说,‘原来大家都打过啊,我终于心安理得了。”

就在深圳家暴视频流出的同时,天津也出了“男子地铁站内殴打小孩,被众人包围报警”的新闻。据目击者称,现场有人问孩子“这是不是你爸爸”,打人男子直回话:“小孩不听话就得打!”

上海市预防青少年犯罪研究会副秘书长、上海市法学会未成年人法研究会副秘书长、华东政法大学《青少年犯罪问题》编务主任田相夏在接受《新民周刊》采访时表示,教育最基本的目的是培养“正常的人”。管教是父母对儿童道德、情感和身体发展的教导,能够帮助儿童成年之后为自己的行为负責,包括教给儿童什么是可接受的或不可接受的以及使儿童意识到其所处家庭和社会能够接受的价值观和行为。管教可能是积极的也可能是消极的,如奖赏或惩罚。

其中,父母体罚(corporal punishment)指的是父母为了阻止儿童重复某种行为、纠正儿童的行为或教育儿童而故意引起儿童身体的疼痛但不会对其造成伤害的行为,“生活中,打孩子是许多国家的父母常用的管教方式之一。有数据是说,70%-80%的东亚父母都打过孩子,而在欧美国家有五到六成孩子挨过父母的打。在一些情况下,打孩子是可以的。但‘打只是管教孩子的一种辅助手段,目的是为了让孩子知道行为的边界在哪里。”据田相夏介绍,父母体罚的范围较广,从用手打屁股、拧、揪耳朵、摇晃孩子等较轻的体罚方式一直到用腰带、梳子或硬物体揍、拳打脚踢、把孩子用力地摔倒或打倒在地上等较严厉的体罚方式都属于父母体罚的范畴。

在一些情况下,打孩子是可以的。但“打”只是管教孩子的一种辅助手段,目的是为了让孩子知道行为的边界在哪里。

而父母虐待是指父母使用身体力量来引起儿童疼痛和伤害,是一种超出法律允许范围的更严重的管教方式。

事实上,现在的很多家长也都是在父母的棍棒下长大的,所以他们都继承了父辈的“棍棒教育”。那个时代的父母们大部分文化水平都不高,而且那个年代的中国也没有学习教育孩子的风气,他们只能用老祖宗遗传了一代又一代的“棍棒教育”来对待自己的孩子。

“可是我们这一代人不能再将自己的无能直接转化成打孩子,教育孩子其实可以通过别的更好的方式。”平面设计师张敏正是家长群里为数不多的那几个不打孩子的家长,“我就从来没打过我儿子。”

原来张敏和儿子之间约定了一套“复杂”的奖惩机制,父子间有一个行为规范考核表,列明了大大小小十多个项目。每天张敏都会让儿子对各项行为,用向上或向下的大拇指进行自评。

“不同的拇指数对应不同的奖惩措施。惩罚一定要挑儿子最喜欢的下手。比方说,他爱玩iPad,就剥夺他玩耍的时间。”张敏坦言,有时候儿子太不听话时,也有想打的冲动,但他尽量先克制自己的情绪,“教育小孩,肯定是有比打更好的方法的,只能靠自己慢慢摸索。”

2013年5月3 日,江苏淮安,少年跪地情景。江苏淮安小学生疑似偷钱遭停课,家长体罚跪马路边。

打孩子需要预告

“老师,这孩子我说也说了,打也打了,就是不管用,您说怎么办?”

“老师,我跟您说,这孩子被我打皮了,现在软硬不吃,您帮我想想办法吧!”

“老师,我们家孩子总是一边写作业一边玩,您说我揍他一顿能起作用吗?”

……

在采访中,也有从业20多年的老师坦言,没少听到家长说这样的话,“孩子犯了比较严重的错误时,家长问我该不该打。我是老师,我不可能说,‘这孩子就是该打,即使这个孩子的确该打。”

但最后这位老师仍旧根据自己的经验,给孩子分了不同的类型:

首先,有一部分孩子是不用打的,这些孩子勤奋努力,自律懂事,成绩优秀。他们就是传说中的“别人家的孩子”。

“其实,这样的孩子还是不在少数的,我估算占到30%左右。”该老师表示,“还有一部分孩子,虽然他们不是最优秀的那类,但他们也比较懂事,能做到上课认真听讲,课后按时完成作业,不主动与同学发生摩擦,是非观念比较分明。偶尔犯个小错误,经过老师或家长的批评教育能够及时改正。他们在十岁之前可能挨过三次以下的打,每次挨打,都会让他们长了教训,比如不能在马路上乱跑等。他们挨了打,心中能明确什么事情该做,什么事情不可越雷池半步,此种情况可谓是打有所得。这样的孩子占到50%。”

在学校中,还有些孩子脑子比较慢,但他们能听从老师家长的教导,无论在家里、在学校,还是在外面,一般不会惹是生非。这样的孩子虽然成绩并不是很理想,甚至有时让家长很着急,很没有面子,但该老师提醒道:“家长不能轻易打这样的孩子,我们应该理解他们,给他们更多的鼓励和关爱。这类学生大概在10%。”

还剩下10%左右的孩子,他们每个人都有不同的情况。这些孩子或是调皮捣蛋,或是懒惰消极,或是不明事理,他们耗费了老师大量的精力,也伤透了父母的心。很多家长实在拿这样的孩子没辙,有时气急了就揍一顿了事。完事以后,没多久,孩子继续出现曾经的问题。“这是典型的没有管理方法,也就是不会揍孩子的范例。”这名老师略显无奈。

“孩子到底应不应该打”这个问题众说纷纭,谁都有自己的道理。如果真要打,又该怎么做呢?

记者的一位朋友曾说过,自己是在妈妈的打骂中长大的,随时会有扇耳光的危险,还曾被妈妈用一捆枯枝打到浑身是血,之后很长一段时间活在害怕之中。

对此,知名儿童青少年心理教育专家陈默向《新民周刊》表示,教育孩子一般有四种方法:惩罚、奖励、消退(针对低龄孩子不理他),以及训练,“每一种方式都有一套自己的操作原则。”

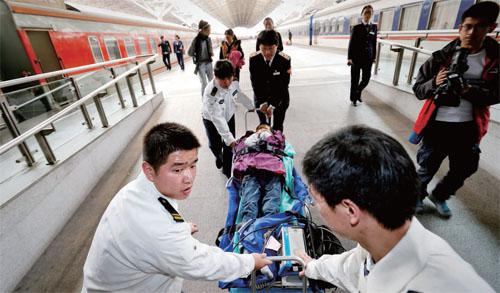

13岁男孩遭父亲毒打抛进粪坑,众人爱心接力救助赴上海手术。

其中,惩罚里就包括体罚。“但体罚是需要预告的。比如,某某某,我家不可以犯这个错误,如果犯这个错误,我要打你十下手心。这就是体罚预告。”陈默强调,必须先让孩子明确知道这个错误是不能犯的,一旦犯了就要受到惩罚,“因为小孩子可能并不知道他这样的行为有错。而有预告的体罚也杜绝了家长在情绪失控下对孩子進行体罚。打哪里,打几下,这些都要事先说好。”

田相夏则认为,3—5岁或小学阶段的孩子可以打,“这个阶段孩子比较迷茫,正是价值观形成的阶段。但到了初高中,打就没有效果了。”

在田相夏看来,家长打孩子主观上是要改正其错误行为,不是造成孩子身心上的痛苦,客观上则要注意打的方式,“家长一定要有意识,打的目的是要让孩子明确行为边界在哪,过了就要接受惩罚。打的结果是想取得效果,形成良性互动或条件反射。”

打孩子的悲剧

如果只是用简单粗暴的方式对孩子进行管理和控制,打孩子的坏处,也显而易见。

田相夏在工作中就曾接触过这样的案例:有个孩子经常被继父打骂。本来挨打跟他的淘气有关,可后来挨打成了家常便饭——父母吵架、学习成绩不好、问家里拿钱等都免不了一顿狠揍。由于不能忍受继父的虐待,这个孩子在6岁时就从家里跑了出来,也不上学了,从此开始了在社会上的流浪生活。从北京到天津、南京、徐州、连云港,他住过车站、扒过火车,还偷过东西,甚至染上了毒瘾,最后因吸毒钱不够花,实施了抢劫,被判处3年徒刑。

前几年还发生过这样一起悲剧:2013年11月,重庆一岁半的男童原原被奶奶误留在了电梯里。当再找到他时,原原浑身是血躺在小区楼下的地砖上,生命垂危。

经查,在原原奶奶出电梯时,10岁女孩李某将原原抱起,对原原进行了殴打,并将其从电梯抱回25楼家中,在客厅沙发上对原原继续实施殴打,后将原原抱至阳台栏杆上逗玩,致原原从阳台栏杆处坠落。

一个10岁的小女孩,为何会下此毒手?对此,知名心理专家分析称,每一个孩子实施暴力的背后都是被暴力过的。被打的孩子心理发育相对来讲都比较迟缓,她对事实的后果没有一个判断。

小女孩的父亲承认,自己和妻子平常会打骂女儿,多少对女儿的性格有影响。他家邻居对当地媒体人士称,小女孩的父母都是当地一家工厂的工人,“平常很爱打牌,对小女孩缺乏关爱”,该邻居证实,小女孩家经常传出打骂声。

从人的本能反应来讲,这不是预谋,而是一系列激发的过程。很可能是当电梯关上门之后,小孩一看奶奶不在,哇的一声就哭了,一哭小女孩就会挺烦,于是实施了一系列暴力行为。

“经常被揍的孩子,容易养成攻击性等不良人格,会有不良行为。而其亲子关系疏离、紧张,会造成家庭关系不良以及孩子的报复心理和行为,孩子也容易背离家庭,结交不良伙伴。”田相夏告诉记者。

有项研究显示,那些经常被揍的孩子,大脑前额皮质的某些区域中灰质明显减少,意味着孩子将来更有可能患上抑郁等精神障碍,更有可能酗酒,智商测试成绩可能更差。经常在家里挨打的孩子,一般都有两种可能性,一种是学会用暴力手段解决问题,去欺负其他孩子;另一种就是习惯在受到欺负时忍气吞声,成为“受气包”。就像这次深圳曝出的视频里,另一个男童,非但对女童被虐待的情况不以为意,甚至也学会打这个女孩,动作和他妈妈一模一样。

虽然大多数遭到殴打的孩子成年后“都很健康”,毋庸置疑的是,未受体罚的孩子将来会更加健康。相关数据显示,被家里人“经常打骂”的孩子,有一般不良行为的比例均高于没有被“经常打骂”的孩子,“夜不归宿”占88% ,“打架斗殴”占85% ,“看黄色录像、图书等”有73% ,“小偷小摸”和“强行向他人索要财物”分别占65%和68%,均高于没有选择被家里人“经常打骂”的比例。

另一方面,未成年人具有强烈的模仿他人行为的倾向,家庭成员是年幼的孩子最早模仿的主要對象。许多打骂孩子的父母并没有意识到,自身的暴力行为所给予孩子的是攻击性示范。调查结果显示,被家人“经常打骂”的未成年犯的暴力行为明显偏高。如犯罪前有“携带管制刀具屡教不改”、“多次拦截殴打他人”、“强行索要他人财物”等暴力行为的比例分别是29%、35%、45%,高于未选择被家人“经常打骂”的比例 7、9、13个百分点。

父母最需要“持证上岗”

其实,我们的孩子早就不是30年前的我们,而有些父母还站在30年前父母的视角来看待现在的孩子,用30年前的老办法来教育现在的孩子,这样的年代匹配差异,又怎么能把孩子教育好?

甚至有一部分家长宁可每天把时间浪费在看微信、刷抖音上,也不肯每天陪孩子多读一本书;还有一部分家长把时间浪费在许多无用的社交上,每天忙于喝酒应酬深夜才回家,也不肯每天抽出点时间来给自己充充电,学习一下教育孩子的方法;最过分的是,不仅自己不学习如何教育孩子,在看到如何正面教育孩子的文章时,还以一副道貌岸然的姿态指点江山。

父母常常是孩子问题的最大制造者,同时也是孩子改正错误与缺点的最大障碍。“家长需要加强自身学习。”田相夏说,父母也可以在骂孩子的之前骂自己,在打孩子之前打自己,只有这样才能彻底地改变自己。

父母还可以尝试构建民主型家庭教育方式。民主型教育方式是最理想的教育方式。由于在亲子关系上的民主、平等、和谐,使孩子在良好的气氛中接受教育,对儿童的社会性发展有积极的影响。宽容型教育方式给孩子以较多的自由,对孩子压抑较少,对孩子的个性发展、尤其是社会适应能力的发展有一定好处。

“但这种方式在儿童社会性发展的最初阶段,可能会导致子女社会性发展的不成熟。当父母都采取这种方式时,儿童的情绪、情感、社会认知、对道德规则的遵守、同伴关系、自我意识等方面的不成熟最为明显。”田相夏解释道,而采取专制型教育方式的父母,往往是出于“为孩子好”的目的,对孩子过多干预,过分保护,从而在一定程度上限制了孩子的自我意识和自我教育能力的发展,也并不能达到预期的教育目的。

“好孩子是教出来的,而好父母都是学出来的。”在田相夏看来,现在的父母在教育孩子的问题上其实普遍比较迷茫,才会在不知所措时选择打孩子,“进入21世纪,信息社会对人的素质要求越来越高,任何岗位都要求培训、考核,但似乎只有生养、教育孩子不需要培训,好像自动就会上岗而且永远不会下岗,其实这种认识是错误的。父母是最需要持证上岗的,急需亲职教育。”

小女孩疑似遭全家虐待

12月23日,一段发生在深圳的虐童视频在网上流传。

视频显示,今年9-10月间,一名身穿校服的女孩在家中吃饭、写作业时频频遭到父母殴打、扇耳光、撕扯头发等,其中一次母亲施暴的时候,身穿美团外卖骑手工作服的父亲出现后不但没有制止,反而也开始殴打孩子。而视频中被打的女童,既不还手也不逃走,每次受到虐待后,仍安静地走回座位坐下,看着令人揪心。视频中出现的另一男童,则似乎对女孩被虐待的情况司空见惯,不以为然,甚至也出手打人。

后来,深圳宝安区警方、妇联等相关部门均已介入调查。