新时代中国共产党中华民族观的基本内涵

裴圣愚 余扬

【摘 要】以习近平同志为核心的党中央关于中华民族的一系列重要论述,实现了马克思主义民族理论中国化的创新,标志着以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的新时代中国共产党中华民族观的形成,其基本内涵包括:核心要义是中华民族共同体、认知维度是多元一体的大家庭、发展目标是中华民族伟大复兴的中国梦、建设主线是铸牢中华民族共同体意识。

【关键词】中华民族观;新时代;中国共产党;内涵

【作 者】裴圣愚,中南民族大学民族学与社会学学院副教授,硕士生导师,博士;余扬,中南民族大学民族学与社会学学院硕士研究生。湖北武汉,430074。

【中图分类号】C955 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2019)06-0016-006

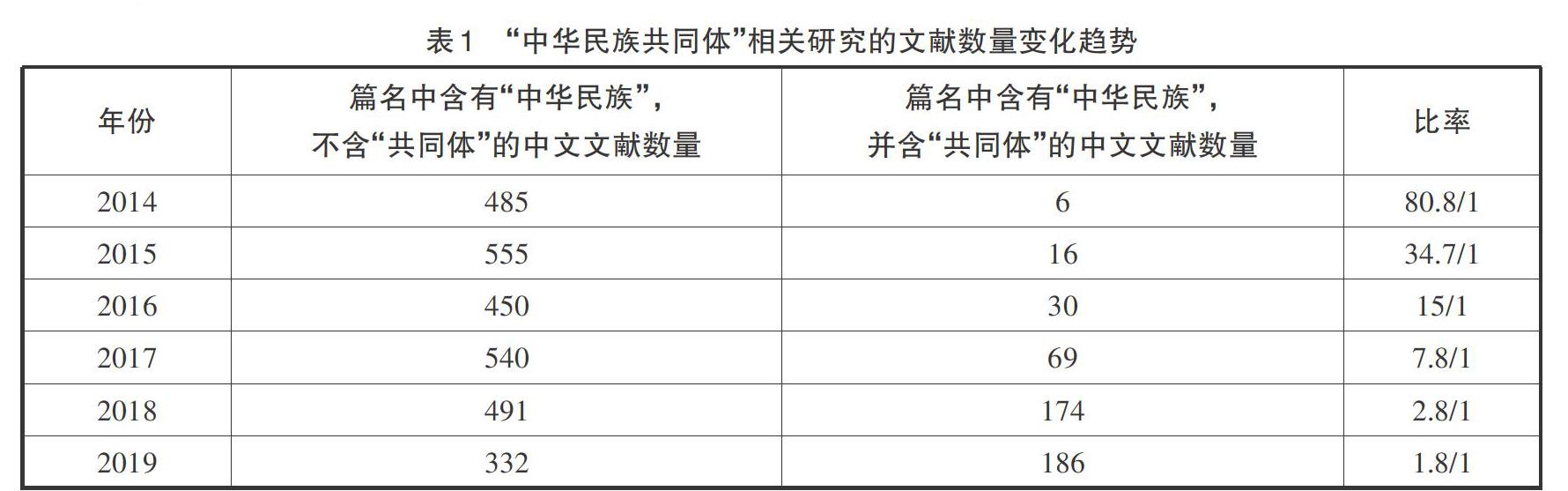

“中华民族”一直以来都是学界讨论和研究的重点,主要围绕复兴、文化、精神、认同、凝聚力等多个关键词展开。自2014年中央民族工作会议明确提出“中华民族共同体”之后,相关问题尤其是“中华民族共同体建构”和“中华民族共同体意识”逐渐成为研讨的热点。通过对中国知网检索①得到的数据可以清晰地反映出近年来的变化趋势(见表1)。毫无疑问,“中华民族共同体”不是对“中华民族”的割裂、否定与取代。那么,两者的逻辑关系是什么?进而,与之紧密联系的中华民族命运共同体、中华民族多元一体、中华民族大家庭、中华民族共有精神家园、中华民族伟大复兴的中国梦等概念的理论定位又是什么?遗憾的是,当前成果极少对这些问题进行探讨,从这个角度上看,对中华民族相关理论的理解和阐释还有继续深化的空间。

党的十八大以来,习近平同志关于中华民族的一系列重要论述,以及将“铸牢中华民族共同体意识”写入十九大报告和党章,将“中华民族”载入宪法,不仅发展了中国共产党对中华民族的基本看法和观点,而且实现了马克思主义民族理论中国化的创新,标志着以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的新时代中国共产党中华民族观的形成。但是,已有成果仅仅涉及中国共产党中华民族观的历史演进[1]和多重属性[2],或者是对特定阶段[3]、背景[4]和语境[5]下的中华民族观的讨论。从这个方面来说,有必要对新时代中国共产党中华民族观的基本内涵进行系统梳理和总结,更加深入地学习领会党中央和习近平同志有关新时代民族工作的重要指示精神。

一、核心要义:中华民族共同体

新时代中国共产党中华民族观的核心要义是中华民族共同体。习近平同志在中央民族工作会议上着重论述了打牢中华民族共同体的思想基础,具体而言,对“共同体”的重要阐释包括:中华民族是客观实际存在的共同体,是统一国家内的各民族有机结合而成的共同体,首先表现为一个命运的共同体。

中华各民族在诞生和发展的进程中不断交融,形成了分布上的交错杂居、文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近。这一时期可以称之为中华民族的自在阶段。1840年鸦片战争之后,亡国灭种的危机使中国各民族更加紧密地联结在一起,特别是抗日战争的胜利极大地推动了中华民族概念的明晰、中华民族意识的觉醒和中华民族认同的建立,进而由中国共产党领导并开辟了中华民族伟大复兴的光明前景。这一时期可以称之为中华民族由自在到自觉的转变阶段。新中国成立以来,国家高度统一,各民族空前团结,中华民族共同体在推进改革开放和中国特色社会主义道路上快步向前,从“站起来”到“富起来”再到“强起来”,[6]中华民族变成了一个自觉、自强、自新的民族。这是中华民族的复兴阶段。上述三个阶段反映了各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

客观存在的中华民族又不同于单一民族实体(56个民族),是各民族有机结合而成的共同体,拥有了全新的意义。自成一体的地理单元是先天条件,由此形成的特殊的民族分布格局是现实土壤;大一统的政治理念和政治格局是政治纽带;多元一体的中华文化是精神纽带;相互依赖的经济关系是经济纽带;救亡图存的共同历史是命运纽带。通过这些因素的综合作用,中华各民族在交往中加深了解,在交流中取长补短,在交融中相互认同,共同开拓疆域,共同书写历史,共同创造文化,共同培育精神,实现了中华各民族的有机结合,使中华民族共同体成为中国各民族的普遍认同和根本归属。因此,不能盲目套用单一民族概念僵化地去理解中华民族,从而否定中华民族的一体性,更不能以此为标准发展中华民族共同体,从而否定中华民族的多元性。

中华民族共同体首先是一个命运的共同体,这是各族人民对中国近代以来一百多年历史深刻认识而得出的结论。在前述的历史发展中,中华民族从自在走向自觉、自强、自新,形成了追求团结统一的内生动力;当前,业已形成了各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件,呈现出你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族共同体的状态;未来,在实现中华民族伟大复兴的进程中,各民族也必将利益共享、使命共担、命运共系。可见,中华民族命运共同体具备历史记忆、精神文化、责任使命、前途命运的共同性,[7]是历史发展、现实状态和未来命运的统一,是共同体的一个最高形态。[8]

中华民族共同体作为新时代中国共产党中华民族观的核心要义,有其重要而深刻的依据。首先,“共同体”是马克思主义民族理论对于“民族”的基本认识。2005年中央民族工作会议指出,民族是在一定历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。中华民族属于“民族”的范畴,本质上是一个稳定的人们共同体。“中华民族共同体”对于马克思主义民族理论中国化的创新不在于提出了“共同体”,而是升华了“共同体”,即从人与人的共同体到族与族的共同体,实现了个体与整体的结合;从人们共同体到命运共同体,实现了客体与主体的结合。可以说,中华民族共同體反映了“实体思维”向“关系思维”的转变,[9]体现了中国共产党在新时代对中华民族更为科学、更加完整、更高层次的认识。

其次,中国特色社会主义进入新时代,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在民族关系上和民族地区改革发展稳定等方面都有所反映,民族工作的实践面临着“五个并存”的阶段性特征,民族理论研究出现了诸多反思和争论。在历史交汇期,需要准确认识中华民族的内涵,正确看待中华民族的共同性和一体性,进一步统领各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题方向,从而坚定不移地走中国特色解决民族问题的正确道路。

中国特色社会主义进入新时代,这是全体中华儿女奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代。习近平同志在党的十九大报告中指出,新时代意味着近代以来久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。这样的“伟大飞跃”即是中华民族由自在走向自觉、自强、自新的共同体发展历程,这樣的“光明前景”即是国家富强、民族振兴、人民幸福,中华民族命运共同体一荣俱荣的前途。今天,中国各民族汇聚成的中华民族共同体形成了多元一体的族体结构,统一多民族中国形成了一体多元的国体结构。[20]站在新的历史起点上,需要从“中华民族”与“人民共和国”双向互动建构[21]的视角来理解中华民族的新时代发展目标,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体。

四、建设主线:铸牢中华民族共同体意识

习近平同志在全国民族团结进步表彰大会上强调,实现中华民族伟大复兴的中国梦,就要以铸牢中华民族共同体意识为主线。“铸牢意味着铸造牢固,是一种将诸要素成分在铸型中有机合成高质量铸件的工艺”[22],要充分实现铸牢的效果需要我们应该在中华民族建设的“工艺”上下功夫,在做好广义的民族工作[23]上下功夫。马克思、恩格斯指出,“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在,而人们的存在就是他们的现实生活过程”[24]16。这说明,意识是由存在决定的,中华民族共同体的客观实际存在决定了中华民族共同体意识作为一致性或共识性的集体身份认同[25]不是无本之木;马克思主义又以辩证唯物论的态度承认意识对于存在的反作用,即铸牢共同体意识将保障和深化统一国家内各民族的有机结合。因此,做好新时代民族工作,铸牢中华民族共同体意识同样需要物质和精神力量的“双轮驱动”。

第一,中华民族结构维度上的多元一体辩证统一说明了民族地区的发展状况关系着中华民族的凝聚力、向心力。中华民族情感维度上的“大家庭”保障了全面建成小康社会一个民族都不能少。中华民族特征维度上的“家底”确定了民族地区是中华民族建设发展中的短板、重点和难点,不仅要保护好“绿水青山”,还要有能力转变为“金山银山”。没有多元的各民族的经济社会发展,也就没有建设一体的中华民族的物质力量,更谈不上铸牢共同体意识。所以,把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标,加快民族地区经济社会发展,消除发展不平衡不充分的矛盾,解决物质方面的问题,就成为新时代中国共产党中华民族观的有机组成部分。①

第二,把建设共有精神家园作为铸牢中华民族共同体意识的一项关键任务,这是依靠精神力量来建设中华民族,在精神上托起中华民族共同体。[26]共有精神家园是中华民族多元一体大家庭在精神层面的反映,可以将其理解为中华民族共同体的“精神家底”。这个“家底”的基础是中华文化,即中华各民族文化的集大成根本内涵是社会主义核心价值观,即以爱国主义为核心的民族精神和一脉相承的价值追求在当代的集中体现,是“由国家、社会和个人三个层面共同构成一个相对完整的价值追求体系”[27]。因此构筑各民族共有精神家园,建设中华民族共同体的“精神家底”就要紧紧围绕上述两个方面,以社会主义核心价值观为引领,增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,全面深入持久开展民族团结进步创建工作。

坚持中国共产党的领导是正确运用物质和精神“双轮驱动力”铸牢中华民族共同体意识的根本保证。而“中华民族”入宪叠加了中国共产党在处理民族关系、夯实共同体问题上的反思与沉淀,[28]为铸牢中华民族共同体意识奠定了新的法理基础。同时,在人类命运共同体构建过程中,中国坚持同世界各国“拉手拆墙”,实现共赢共享,中华文明坚持同世界各文明交流互鉴,实现发展进步,这也必将为铸牢中华民族共同体意识提供有利的外部支撑。

综上所述,新时代中国共产党的中华民族观是中国特色社会主义民族理论体系的重要组成部分,它以中华民族共同体为核心要义,在结构、情感和特征维度上对中华民族多元一体的大家庭进行了阐释,指明了实现伟大复兴中国梦的发展目标和铸牢中华民族共同体意识的建设主线。

参考文献:

[1] 张勇.中国共产党中华民族观的历史演进[N].中国民族报,2016-04-29.

[2] 陶砥,杨力源.论习近平“中华民族”观的四重属性[J].民族学刊,2017(5).

[3] 张太原.抗日战争与中共的中华民族观的形成[J].中共党史研究,2016(3).

[4] 娜拉,吴海峰.论战、选择、趋同:晚清民国时期国族建构视域下的中华民族观[J].宁夏社会科学,2018(6).

[5] 李臻,金炳镐.西方学界关于中国共产党中华民族观的研究初探——读詹姆斯·雷博德的《重构中国民族主义:从清朝的边疆民族到中华民族》[J].西北民族研究,2016(2).

[6] 方堃.新中国70年中华民族共同体建设的历史逻辑与基本经验[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2019(10).

[7] 闫丽娟,李智勇.“中华民族共同体意识”的理论渊源探析[J].广西民族研究,2018(4).

[8] 康健.从利益共同体到命运共同体[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2018(6).

[9] 陈丽明.关系理性:一种解读“中华民族共同体”的新视角[N].中国民族报,2018-08-10.

[10] 徐斌,巩永丹.马克思共同体理论的历史逻辑及其当代表现[J].马克思主义与现实,2019(2).

[11] 左岫仙,明浩.新时代中国民族事务的发展方向——学习十九大精神的一些体会[J].广西民族研究,2019(1).

[12] 金炳镐,裴圣愚,肖锐.中华民族:“民族复合体”还是“民族实体”?——中国民族理论前沿研究系列论文之一[J].黑龙江民族丛刊,2012(1).

[13] 王希恩.再倡“多元一体主义”[J].学术界,2018(8).

[14] 孙保全.以“家”构“族”:中华民族历史建构的独特逻辑[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2018(7).

[15] 严庆.承转与开合中的中华民族内涵分析——兼论十八大以来习近平关于中华民族的表述[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2018(3).

[16] 关凯,杨四代.国与族:中华民族共同体构建的知识论反思[J].西北民族研究,2019(1).

[17] 郝亚明.论中华民族多元一体格局与中华民族共同体建设[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019(1).

[18] 周平.中华民族研究的国家视角[J].思想战线,2019(1).

[19] 裴圣愚,秉浩.辛亥革命与中国民族关系——纪念辛亥革命100周年民族理论系列论文之四[J].黑龙江民族丛刊,2011(5).

[20] 熊坤新,平维彬.中国的族体和国体:“多元一体”与“一体多元”[J].江苏大学学报(社会科学版),2017(6).

[21] 任剑涛.从“民族国家”理解“中华民族”[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2019(5).

[22] 青觉,徐欣顺.中华民族共同体意识:概念内涵、要素分析与实践逻辑[J].民族研究,2018(6).

[23] 郝时远.习近平新时代中国特色社会主义思想与民族工作[J].民族研究,2017(6).

[24][德]马克思,恩格斯.德意志意识形态:节选本[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京:人民出版社,2003.

[25] 哈正利,杨胜才.中华民族共同体意识基本内涵探析[N].中国民族报,2017-02-24.

[26] 常士訚.共有精神家园建设与多元文化治理——当代中国多元一体格局视阈[J].学术界,2018(8).

[27] 来仪,杨莹慧.再论中华民族共有精神家园的内涵及现实意义[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2019(1).

[28] 王翔,李慧勇.“中华民族”入宪:民族共同体理念的文本轨迹和演化逻辑[J].河南大学学报(社会科学版),2019(2).

THE BASIC CONNOTATION OF THE CPC'S VIEW OF CHINESE NATION IN THE NEW ERA

Pei Shengyu, Yu Yang

Abstract: A series of major discussions on Chinese nation by The Central Committee of the Communist Party of China, with Comrade Xi Jinping as the core, represents the latest achievement in adapting Marxist ethnic theory to the Chinese context and marks the formation of the CPC's view of Chinese nation in the new era under the guidance of Xi Jinping's Thoughts on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Its basic connotation includes: the core idea is the community for the Chinese nation; the cognitive dimension is a one family of plurality and unity; the goal of development is the Chinese Dream of national rejuvenation and the main line of construction is creating a strong sense of community for the Chinese nation.

Key words:the view of Chinese Nation; New Era; CPC; connotation

〔責任编辑:俸代瑜〕