脑池造瘘术及控制性引流在重型颅脑损伤治疗中的临床研究

曹全

【摘要】目的 对重型颅脑损伤患者采取脑池造瘘术及控制性引流治疗,并分析其临床效果。方法 选取2017年6月~2019年3月我院治疗的48例重型颅脑损伤患者,将其分为两组。对照组24例,采取脑池造瘘术治疗;观察组24例,在此基础上进行控制性引流。结果 观察组患者术后2 h、12 h、3 d的颅内压值均明显低于对照组,术后1 d、7 d的GCS 评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 对重型颅脑损伤患者进行脑池造瘘术治疗,并给予控制性引流,可提高治疗效果,促进神经功能恢复。

【关键词】重型颅脑损;控制性引流;脑池造瘘术

【中图分类号】R651.1 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2019.28..01

重型颅脑损伤主要为外力冲击所致,急性期主要表现为缺血缺氧、脑水肿、脑内血肿等,尤其是伤后48 h,可出现血管源性水肿或脑脊液循环障碍,在治疗时,应及时缓解颅内压,去除病因。本文将对重型颅脑损伤患者采取脑池造瘘术及控制性引流治疗,并分析其临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月~2019年3月我院治疗的48例重型颅脑损伤患者。根据治疗方案不同,将其分为两组。观察组24例,男15例,女9例,年龄22~61岁,平均(47.75±6.57)岁。对照组24例,男16例,女8例,年龄23~62岁,平均(47.88±6.71)岁。

1.2 方法

对照组患者采取脑池造瘘术治疗,去除骨瓣减压后,将血肿清除,咬除蝶骨脊,使视交叉池充分暴露,在Liliequist膜后造瘘,开放桥前池,置换脑脊液。在此基础上,观察组患者进行控制性引流治疗,每日引流量控制在120~200 mL。

1.3 评价标准

对比两组患者术后2 h、12 h、3 d的颅内压值及术前、术后1 d、7 d的格拉斯哥昏迷评分(GCS)[1]。

1.4 统计学方法

采取SPSS 21.0进行数据处理,计量资料(颅内压值、GCS评分等)均使用(x±s)表示,采取t检验,P<0.05表示差异,有统计学意义。

2 结 果

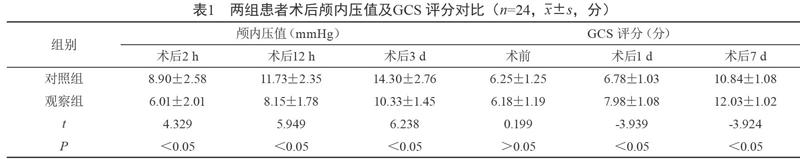

观察组患者术后2 h、12 h、3 d的颅内压值均明显低于对照组,术后1 d、7 d的GCS评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

3 讨 论

重型颅脑损伤的救治一直是神经外科研究的重点,目前,主要研究课题为脑水肿、高颅压防治、手术操作方法以及手术时间的选择等,其治疗目的在于控制继发性损伤,降低颅压,减轻脑水肿。以往临床上常采取大骨瓣减压、脑室穿刺外引流、小脑幕切开引流等方法治疗。为避免牺牲脑组织,获得更加充分的减压空间,本文在去骨瓣减压操作后,进行脑池造瘘并进行控制性引流,缓解早期细胞外水肿,从而获得更多的代偿空间,达到降低颅内压的效果。

研究发现[2],脑脊液所致高颅压部分源于蛛网膜下腔,尤其是基底池。进行脑池造瘘术后,开放桥前池并留置引流管,可从中央部位达到脑脊液容量控制的目的,减轻早期脑水肿,平衡两侧大脑半球压力,提高其容量代偿储备能力,达到骨瓣减压术无法达到的效果。同时,由于单独进行脑池造瘘可能导致压力波动幅度过大,具有不可控性,因此,进行控制性引流可直观调控颅内压值,使其维持在理想范围,减少药物使用及有創操作。在本次研究中,观察组患者术后2 h、12 h、3 d的颅内压值均明显低于对照组,术后1 d、7 d的GCS评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),充分显示了脑池造瘘术+控制性引流的应用价值,不仅可提高减压效果,对促进神经功能恢复、改善预后也具有积极意义。

综上所述,对重型颅脑损伤患者进行脑池造瘘术治疗,并给予控制性引流,可提高治疗效果,促进神经功能恢复。

参考文献

[1] 赵东宁,赵 庆,秦东旭,等.脑室内出血钻孔手术控制引流和持续引流的效果对比[J].实用医药杂志,2018,35(09):793-795.

[2] 王永红,郭 敏,梁 磊,等.脑池造瘘术在重型颅脑损伤中的临床应用[J].中华神经创伤外科电子杂志,2018,4(02):119-121.

本文编辑:赵小龙