基于间断时间序列分析的DRG-PPS改革效果研究

胡广宇

1.中国医学科学院卫生政策与管理研究中心 北京 100020

2.北京大学人民医院 北京 100044

3.北京协和医学院公共卫生学院 北京 100730

1 背景

预付费制度(Prospective Payment System,PPS)是指在一定时期内,在对实际发生的医疗服务予以费用补偿(actual reimbursement claims)之前,预先设定补偿标准(reimbursement rates)的一种医疗服务费用支付方式,也称预算支付制或预付制。疾病诊断相关分组(Diagnosis-Related Groups,DRGs)为确定病例组合提供了技术框架,构成了预付制的基石。[1]按疾病诊断相关分组预付制(Diagnosis-Related Groups based Prospective Payment System,DRG-PPS)不仅在北美和欧洲地区的医院支付体系中已得到广泛应用[2],也正在全球近30个中低收入国家进行试点和探索[3]。由于这一支付方式将财务风险在一定程度上从医疗服务的需求方转向了提供方,通常被认为对控制医疗费用增长有效,同时也伴随产生了再入院率升高、成本转移等新问题。[4]

自2011年北京市在部分三级医院试点开展非全覆盖性DRG-PPS改革以来[5],DRG-PPS的推广和应用在地方政府的医改议程中日益受到关注,市、县层面不断涌现出新的实践案例。浙江省金华市于2016年7月起推行以DRG-PPS为基础的基本医疗保险付费方式改革[6],涉及7家住院医疗服务总量占市区总量超过80%的医疗机构,采用的DRGs方案覆盖595个分组,在全国地级市医保支付方式改革中具有一定典型性。

当前受制于各地改革方案在政策设计、实施环境等方面的特异性,对于DRG-PPS在国内推行效果的评价,仍缺乏具有足够证据强度的研究解释,研究结论也不尽相同。间断时间序列分析(interrupted time-series analysis,ITSA)已被证实在卫生系统干预评价类研究中具有重要价值[7],解释力介于横断面研究和随机对照试验之间。本研究以浙江金华为例,采用ITSA研究设计分析改革对医疗机构运行的影响,以期为DRG-PPS在国内的推行提供决策参考。

2 资料与方法

2.1 研究对象

本研究纳入金华市DRG-PPS改革试点覆盖的全部7家医疗机构,其中包含4家三级医院,2家二级医院,1家乡镇卫生院,考虑到不同级别医疗机构的异质性将分类研究。

2.2 数据来源

2018年1月在金华通过现场调研的形式走访改革涉及的利益相关方,包括政府相关部门和医疗机构,与相关人员进行座谈,了解改革进展。以改革启动的2016年7月作为DRG-PPS改革政策干预时点,回顾性收集改革前(2015年7月—2016年6月)和改革后(2016年7月—2017年6月)各研究对象的7类运行指标月度数据,包括平均住院日、出院人数、人均住院费用、门诊人次、次均门诊费用、住院费用药占比、住院医务性费用占比。

2.3 研究设计

本研究首先采用配对t检验分析改革前后相关指标的总体水平差异,进而采用ITSA基于分段回归模型检验改革前后相关指标的变化趋势差异,回归模型设定如下:

Yt=β0+β1×timet+β2×policyt

+β3×postt+b×Xt+et

其中,Yt代表相关指标t月的平均水平;β0为指标在观察期初始水平的估计值,β1为改革前指标变化趋势的斜率,β2为改革前后指标水平瞬时变化的估计值,β3为改革后指标变化趋势斜率的改变量(β1+β3=改革后指标变化趋势的斜率);timet为研究观察期内代表月份的连续性时间变量,取值为范围为[1,24],policyt在改革前后分别赋值为0和1,postt在改革前赋值为0,改革后postt=timet;Xt代表包含固定效应的协变量以解释可能影响部分指标的季节性因素,et代表误差项。采用基于普通最小二乘回归(OLS)的分段回归模型拟合,通过回归系数显著性检验以解释DRG-PPS改革前后医疗机构相关运行指标的变化趋势差异是否有统计学意义。利用Durbin-Watson检验对指标变量的自相关性进行分析,若D-W值在2附近认为无自相关性,反之则通过对变量进行广义差分变换,以控制自相关对回归模型中参数估计的影响。上述统计分析采用R软件包(3.4.3)实现,以P<0.05作为显著性差异的判定条件。

3 结果

3.1 改革概况

3.1.1 政策设计

浙江省金华市2012年整合城镇居民和新农合建立了城乡一体化医保体系,2014年市区职工医保基金出现当期资金缺口,2016年DRG-PPS改革启动前,市区户籍人口96.85万,参保人员109.16万,医疗总费用约25.6亿,其中70%为住院医疗服务支出。以《金华市区基本医疗保险付费方式改革试点办法》(金人社发〔2016〕96号)实行为标志[6],金华市于2016年7月1日起在市区7家医疗机构实施以DRG-PPS为基础的基本医疗保险住院医疗费用支付方式改革。改革方案的设计以实行区域医保总额预算管理为前提,不再将预算分解至单个医疗机构;住院医疗服务主要实行按DRGs付费,长期慢性病住院服务按床日付费,复杂住院病例通过特病单议按项目付费;DRGs方案主要参考BJ-DRGs,最终由医保管理部门与医疗机构沟通谈判形成,初期覆盖595个分组并在改革过程中动态调整;引入“点数法”设计,将DRGs、床日、项目等不同类型服务的价值均以点数体现;费用结算实行月度预付,年底根据预算总额和医疗服务总点数确定单位点数价值,各医疗机构按实际的累积点数价值进行费用清算。

3.1.2 基本情况

表1展示了各级医疗机构在DRG-PPS改革前后运行指标总体水平变化情况。二、三级医院人均住院费用改革前后总体水平差异无显著性(P>0.05), 次均门诊费用均有增长(P<0.05), 平均住院日在三级医院有所缩短(P=0.005),在二级医院总体水平差异无显著性(P=0.735)。乡镇卫生院出院人数增长(P=0.022),住院费用药占比下降(P<0.05),其他指标改革前后总体水平差异无显著性(P>0.05)。

表1 金华市DRG-PPS改革前后各级医疗机构运行指标总体水平

注:改革前后各级医疗机构评价指标总体水平均值的比较采用配对t检验;出院人数和门诊人次为每类机构月均水平指标结果。

3.2 医疗机构运行指标变化情况

3.2.1 三级医院

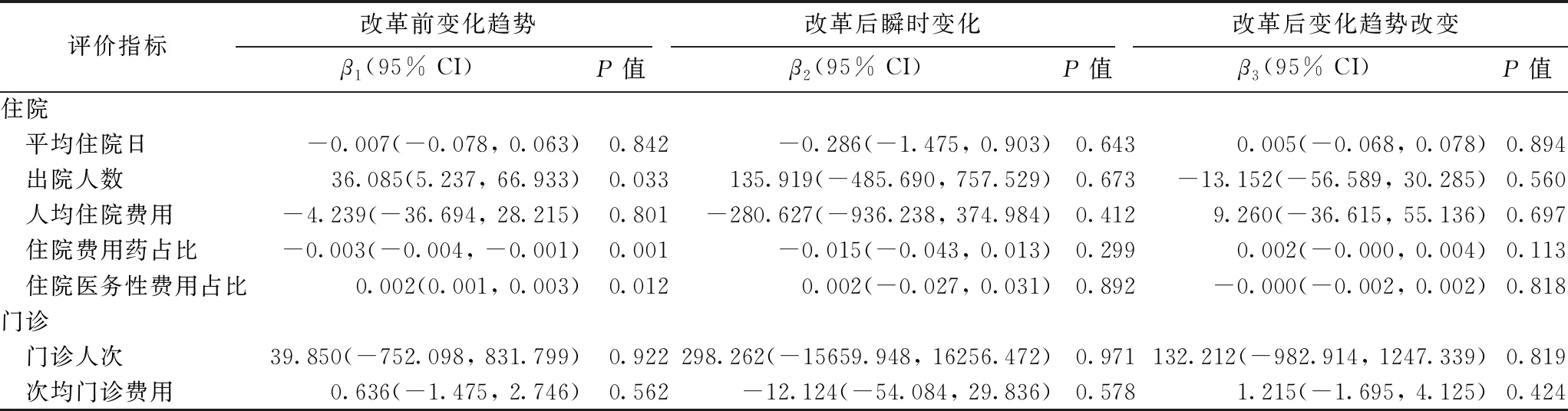

表2的回归模型分析结果显示,DRG-PPS改革前三级医院月均出院人数呈增长趋势(β1=36.085,P=0.033),住院费用药占比和医务性费用占比分别呈下降(β1=-0.003,P=0.001)和上升(β1=0.002,P=0.012)趋势,改革后上述指标的趋势无显著变化。平均住院日、人均住院费用、门诊人次和次均门诊费用在改革前后的趋势性均不显著。

3.2.2 二级医院

二级医院除人均住院费用外,其他指标在DRG-PPS改革前均有显著趋势性(表3)。改革后平均住院日、住院费用药占比、住院医务性费用占比、门诊人次的变化趋势与改革前无统计学差异。人均住院费用斜率变化显著(β3=-68.233,P=0.049),改革后呈下降趋势。出院人数在改革后增速放缓(β3=-20.535,P=0.018)。次均门诊费用在改革前后由降(β1=-1.473,P=0.010)转升(β3=2.314,P=0.005)。

表2 金华市DRG-PPS改革前后三级医院运行指标变化趋势

表3 金华市DRG-PPS改革前后二级医院运行指标变化趋势

3.2.3 乡镇卫生院

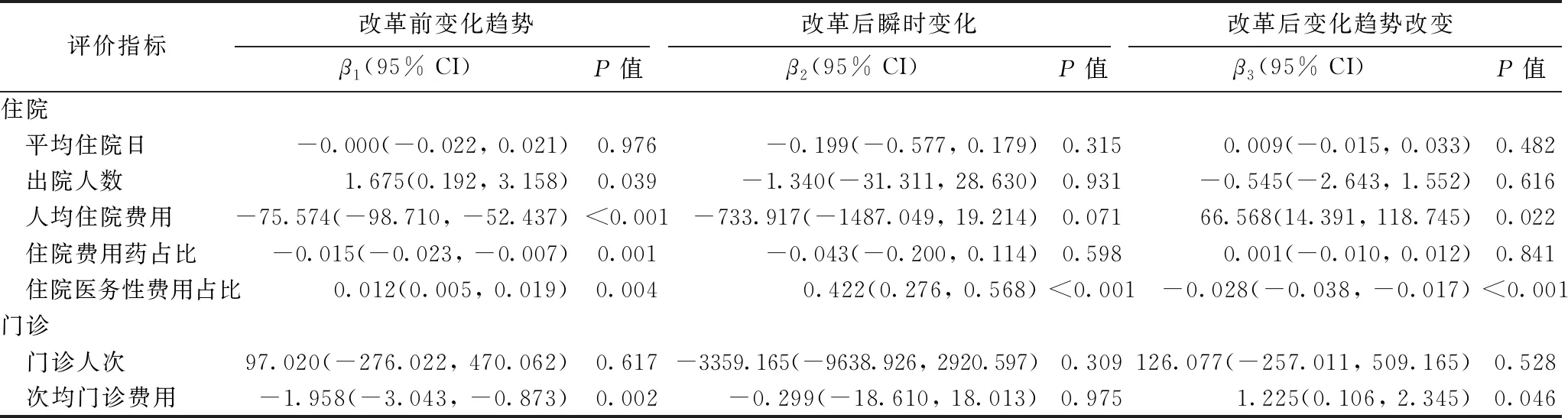

表4的回归模型分析结果显示,乡镇卫生院的平均住院日和门诊人次在DRG-PPS改革前后的趋势性均不显著。改革前人均住院费用的下降趋势(β1=-75.574,P<0.001)在改革后呈现出接近反转的改变(β3=66.568,P=0.022),改革前后住院医务性费用占比(β1=0.012,β3=-0.028)和次均门诊费用(β1=-1.985,β3=1.225)的趋势改变也呈现此类特征。改革前出院人数的增长(β1=1.657,P=0.039)和住院费用药占比的下降(β1=-0.015,P=0.001)在改革后均无统计学差异。

表4 金华市DRG-PPS改革前后乡镇卫生院运行指标变化趋势

4 讨论

4.1 主要发现

本研究的结果丰富了DRG-PPS改革对国内医疗机构运行影响的研究证据。基于浙江省金华市7家医疗机构运行数据的分析发现,推行以DRG-PPS为基础的基本医疗保险住院医疗费用支付方式改革前后,不同级别医疗机构运行指标变化情况存在差异。

三级医院的出院人数、门诊人次等服务提供指标在改革前后的变化趋势保持稳定,平均住院日、人均住院费用、次均门诊费用的变化无显著趋势性,住院费用药占比和住院医务性费用占比在改革前后呈持续性优化态势,表明三级医院改革后运行平稳。

二级医院的出院人数在改革后增速显著放缓,人均住院费用同步出现下降趋势,次均门诊费用在改革前后分别呈现出降低和升高的趋势性反转,表明门诊和住院服务费用负担改革后存在反差,这种门诊和住院费用此升彼降的同期变化特征,提示二级医院内部可能存在费用转移的情形。

乡镇卫生院的门诊和住院服务量在改革前后变化趋势稳定,改革前门诊和住院患者费用的下降趋势均在改革后放缓,费用负担有回升趋势,住院医务性费用占比改革前后变化趋势差异显著,但仍处于相对较高水平。

4.2 与既有研究证据的比较

20世纪90年代以来基于DRGs的急症患者住院费用补偿方式已成为高收入国家的主流选择,并为中低收入国家逐步引入,通常认为DRG-PPS对医疗服务的供方行为会产生显著影响,尤其对服务效率提升、成本或费用管控有效[3],本研究采用的平均住院日、费用和服务量指标也是国际同类研究最常使用的结局评价参考[8]。既往针对美国联邦医疗保险(Medicare)[9]和退伍军人事务部(Department of Veterans Affairs)[10]、法国医院系统[11]以及台湾地区健保局[12]DRG-PPS影响的研究均证实改革后患者平均住院日呈下降趋势,但不同国家和地区之间推行DRG-PPS的背景差异较大,医疗服务供方类型也各有所异,因此改革效果的研究结论并不完全一致。Hu[13]针对2010年台北荣民总医院参与DRG-PPS前后连续三年数据的分析显示,平均住院日和住院总费用在改革实施前后无显著差异,检查费下降。Jian[14]采用DID模型检验2011年北京市6家三级综合医院试行DRG-PPS前后两年的数据发现,住院患者例均总费用和自付费用分别下降6.2%和10.5%,平均住院日无显著差异。另一项采用ITSA检验2016年福建省三明市21家县级及以上公立医院参与DRG-PPS改革前后一年数据的研究发现[15],三级医院平均住院日、人均住院费用无显著差异,门诊费用上涨有统计学意义。

本研究中三级医院改革数据的分析结果与上述研究发现类似,以平均住院日为代表的服务效率指标和服务量指标以及费用指标的变化趋势在DRG-PPS改革前后无显著差异,一个可能的解释为,初期参与改革的三级医院通常在区域内管理水平和运行效率较高,相比其他类别医院或非改革医院,服务提供处于领先地位,效率和费用更具相对优势,部分试点医院作为利益相关方甚至可直接参与DRG-PPS改革方案的制定和谈判过程,因此受改革影响较小。此外,部分指标作为当前国内公立医院改革的控制性指标,在本次改革前已呈现出明确的趋势性变化,住院药占比即为此类情形,尽管t检验结果显示改革前后水平差异有统计学意义,但更可能是由于延续了改革前医院的既有下降趋势。此类变化符合DRG-PPS改革方案的政策预期,但可能与改革本身并无关联,这也凸显了在政策干预类研究中引入ITSA的必要性。

浙江省金华市的DRG-PPS试点同时纳入三类医疗机构,为本研究检验改革前后各类机构运行变化差异提供了一个独特视角。考虑到国内医院同时提供门诊和住院医疗服务, DRG-PPS改革的溢出效应可能波及门诊医疗服务提供,本研究纳入了两个门诊医疗服务结局指标,其中二级医院改革前后门诊和住院费用此升彼降的变化值得关注。金华市的改革方案在DRGs基础上结合“点数法”涵盖所有类型住院医疗服务,在DRGs存在对应限额支付标准(病组点数)的情形下,缩减单位DRG诊疗成本即可在“结余留用”的激励机制下扩大医保基金实际结算结余,人均住院费用止升转降具有合理性。但也伴随产生了检查或治疗不足的潜在风险,门诊医疗服务是这部分可变风险和关联成本的可转嫁出口,从改革前后的住院和门诊费用变化趋势的改变来看,这种费用转移情形在二级医院是可能存在的。乡镇卫生院情形较为特殊,此类基层医疗卫生机构的患者诊疗需求和疾病构成较为有限,供方诊疗范围和成本结构与综合性医院差异较大,DRGs作为一种复杂和精细化的病例组合方案及以此为基础的预付费制度(PPS)并不完全适用于此类机构,本研究发现改革后乡镇卫生院费用负担回升的现象尚需开展具体个案分析。

4.3 局限性和未来研究方向

为分析改革试点的整体效果,本研究从各级医疗机构指标的总体水平展开,因此无法推测改革对单一医疗机构的影响,而同级医疗机构间的差异决定了单家机构对改革的响应可能有所不同。就研究方法而言,由于研究对象的服务提供覆盖了区域内住院医疗服务总量的80%,因此本研究不适合设置对照组以采用双重差分法估计政策效应,而选择了准实验设计的ITSA方法,但这也导致研究无法回答DRG-PPS改革与研究对象相关运行指标的趋势变化间是否存在因果关系。本研究的发现提示国内改革情形和医疗机构反应可能与国外存在差异,尽管基于既有研究证据,我们讨论了相关指标趋势变化可能的解释,然而确切原因仍有待未来开展更多实证研究进一步检验。

DRG-PPS的政策设计和实施推广,需要来自因地制宜改革试点现场的循证决策依据。目前德国、瑞士等已实施改革多年的国家,文献报道中实证研究比例仅30%左右[8],日本、韩国、泰国等亚洲国家DRG-PPS改革影响的研究证据也较少[16]。国内的实施效果评价同样需要更多实证研究支持,研究设计可考虑在设置合适对照组的同时,从医疗质量、医疗安全、服务效率、需方公平性等方面进一步深入分析改革对医疗服务供需双方的影响。

5 结论

本研究采用ITSA比较了浙江金华在实施区域医保总额预算管理下的DRG-PPS改革前后医疗机构运行变化情况,发现各类医疗机构平均住院日变化趋势无显著差异,三级医院运行平稳,二级医院住院服务量增长趋缓,住院费用下降而门诊费用上升,存在费用转移的可能。上述现象提示,地方医保部门应当重点关注DRG-PPS改革后,二级医院医疗费用的结构性变化情况,加强对医疗服务供方的临床行为过程监控,通过持续性数据监测,进一步完善改革方案和监管规则。DRG-PPS改革后医疗服务供方运行的变化取决于包括区域性改革背景、改革方案设计实施、改革对象自身基础条件等多重因素,有关改革影响和效果的评价仍需更多实证研究依据。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。