血管内介入治疗缺血性脑血管病患者的临床效果(34例)

律静,郝静峰

河北省邯郸市第二医院内2科 (河北邯郸 056001)

脑血管疾病是内科最常见的疾病之一,发病率仅次于心血管疾病和肿瘤疾病,其中较常见的为缺血性脑血管病,包括短暂性脑缺血和脑梗死,占脑血管病的75%左右[1]。中老年人群是缺血性脑血管病的好发群体,发病率、致残率及病死率均较高。随着我国人口老龄化的不断加剧,缺血性脑血管病的发病率与日俱增,如何治疗成为人们关注的热点[2]。既往临床采用内科支持治疗,效果并不理想。近年来介入治疗的出现为缺血性脑血管病患者提供了新的治疗方法。本研究探讨血管内介入治疗缺血性脑血管病患者的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年5月至2017年5月我院收治的缺血性脑血管病患者68例作为研究对象,根据治疗方法不同分为对照组和试验组,每组34例。试验组男21例,女13例;年龄32~76岁,平均(52.2±4.6)岁;基础疾病:合并高血压19例,合并糖尿病11例,合并冠心病患者7例,合并高血脂患者3例。对照组男20例,女14例;年龄34~78岁,平均(52.5±4.6)岁;基础疾病:合并高血压患者20例,合并糖尿病患者10例,合并冠心病患者8例,合并高血脂患者5例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:(1)符合缺血性脑血管病诊断标准[3];(2)试验组符合支架植入手术标准;(3)自愿参加本研究并签署知情同意书。排除标准:(1)妊娠期、哺乳期女性;(2)患有动脉畸形、严重硬化、完全闭塞的患者;(3)患有凝血功能障碍及其他严重疾病影响研究的患者。

1.2 方法

对照组给予常规内科治疗,包括抗血小板、降血脂、稳定动脉斑块、纠正水电解质紊乱以及酸碱失衡等。口服阿司匹林(上海信谊百路达药业有限公司,国药准字H31022475,25 mg/片)0.3 g/次,3次/d,7 d为1个疗程,共治疗4个疗程;或口服硫酸氢氯吡格雷(Sanofi Winthrop Industrie,国药准字J20080090,75 mg/片)75 mg/次,1次/d,7 d为1个疗程,共治疗4个疗程;或口服双嘧达莫(亚宝药业集团股份有限公司,国药准字H14020968,25 mg/片)25 mg/次,3次/d,7 d为1个疗程,共治疗4个疗程。

试验组给予血管内介入治疗。(1)术前常规检查,包括血常规、生化、肝功能、凝血功能、心肺功能等全套检查,完善颅脑及脑血管CT、MRI检查;术前3 d给予患者硫酸氢氯吡格雷以及阿司匹林口服治疗,剂量分别为75 mg/d、0.3 g/d;术区常规备皮并备齐抢救药物(如阿托品、尼莫地平等);术前行碘过敏实验,术前6 h禁饮禁食。(2)手术方法:局部麻醉下于患者右侧股动脉穿刺,静脉肝素抗凝;对患者进行升主动脉造影、双侧脑血管造影以及双侧颈动脉造影;选择合适型号的导管放置于颈内动脉远端,连接输液加压管,持续性缓慢滴注肝素盐水;选择合适的装置保护患者脑部,导丝在足够的支撑力下引导并通过动脉狭窄段,选择大小合适的支架,在导丝引导下通过狭窄部位,造影确定支架位置正确后采用扩张球囊进行扩张;扩张良好后撤回球囊。(3)术后给予患者阿司匹林、硫酸氢氯吡格雷片进行抗凝治疗,严密监测患者生命体征。

1.3 观察指标

随访1年,比较两组治疗效果、血管狭窄程度及并发症发生率。采用美国国立卫生研究院脑卒中量表(National Institutesof Health Stroke Scale,NIHSS)评估治疗效果[4]:痊愈为NIHSS减分率>89%;显效为NIHSS减分率在46%~89%;有效为NIHSS减分率在18%~45%;无效为NIHSS减分率<18%。总有效率=(痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%

1.4 统计学处理

采用SPSS 18.0统计软件进行数据分析,计数资料以率表示,采用χ2检验,等级资料比较采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

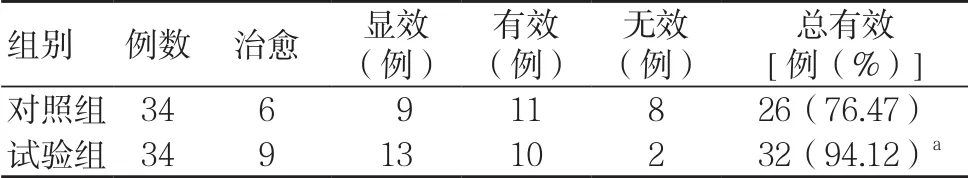

2.1 两组治疗效果比较

试验组总有效率高达94.12%,高于对照组的76.47%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗效果比较

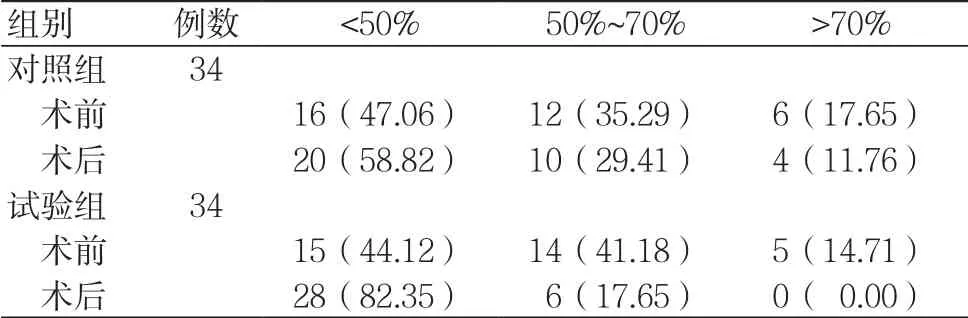

2.2 两组血管狭窄程度比较

术前,两组血管狭窄程度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后,试验组血管狭窄程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组血管狭窄程度比较[例(%)]

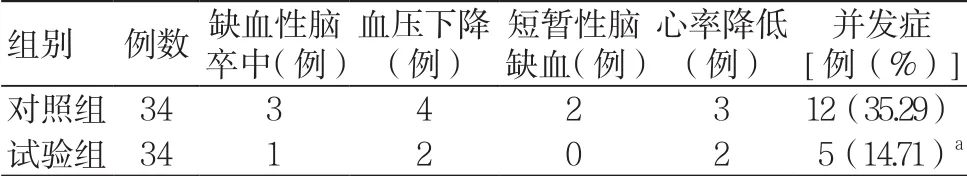

2.3 两组并发症发生率比较

试验组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生率比较

3 讨论

随着缺血性脑血管病发病率不断升高,且越来越趋于年轻化,缺血性脑血管病的治疗成为临床研究者关注的重点问题[5]。近年来血管内支架介入治疗受到临床医师和患者的青睐,该治疗具有创伤小、并发症少、疗效显著的优点,且患者术后恢复较快[6]。但由于技术、价格等多种因素的限制,该治疗难以在临床上普遍开展。还有学者研究发现,内科保守治疗效果优于血管内支架介入治疗[7],因此介入治疗在缺血性脑血管病患者中的应用在临床上富有争议。

随着介入治疗在临床上运用的越来越多,有研究发现,血管内介入治疗在缺血性脑血管病患者的治疗中效果较好[8-9]。相对于内科治疗来说,血管内介入治疗不仅能减少神经元继发性损伤,还能更有效保护病变血管供应的脑区神经元细胞活性。既往由于技术和价格原因,多数患者不愿进行介入治疗,但随着介入治疗技术的不断成熟,越来越多患者选择介入治疗方式[10]。本研究结果显示,试验组总有效率高于对照组,术后血管狭窄程度优于对照组,提示通过介入治疗可有效扩张狭窄病变血管,达到更好的治疗效果。试验组并发症发生率低于对照组,表明随着介入治疗技术的不断改善,对缺血性脑血管病患者采用介入治疗成为可能,且相对于传统内科治疗效果更佳。

综上所述,血管内介入治疗对缺血性脑血管病患者具有较好疗效,能有效改善其血管狭窄程度,且并发症少,安全性高。