生物多样性保护廊道构建方法研究进展

单 楠,周可新,潘 扬,唐夫凯

1 环境保护部南京环境科学研究所,南京 210042 2 南京大学地球科学与工程学院,南京 210023

生物多样性是人类赖以生存的物质基础,对于维护生态平衡、保护区域环境具有重要的作用[1]。近年来,受交通基础设施建设、河流水电水资源开发、土地利用变化等大规模人类活动的影响,直接割裂了物种生境的整体性和连通性,导致物种数量减少、死亡率增加及迁移率下降等一系列问题。生境破碎化是全球生物多样性降低与物种灭绝的重要影响因素之一[2- 4]。

廊道作为物种的生活、移动或迁移的重要通道,可以促进和维持孤立栖息地斑块之间生境的连接,使物种能通过廊道在破碎化生境之间自由扩散、迁徙,增加物种基因交流,防止种群隔离,维持最小种群数量并保护生物多样性[5- 6]。目前,以应对生境破碎化的生物多样性保护廊道是近年来国际生态领域研究的热点。在我国,生物多样性保护与生态廊道建设近年来被提到了前所未有的高度[7],一系列国家规章制度相继出台,但对于如何结合我国生物多样性保护的特点,找出适用于我国的生物多样性保护廊道的构建方法是当前亟需解决的重要问题。目前,我国在生物多样性保护廊道的构建在研究现状上,以理论探讨较多而具体实践较少[8];在研究尺度上,主要以区域小尺度范围和单一物种为主,对跨区域、大尺度、多类物种的研究较少[9- 10];在建设目的上,以景观连通性为主,较少能够实现生物多样性保护等生态服务功能[11-12];在构建方法上,以单一理论方法为主,缺少能够综合多种方法优势,响应自然及人为活动影响下的生态条件变化,真实还原物种迁移规律的廊道构建方法[13- 14]。

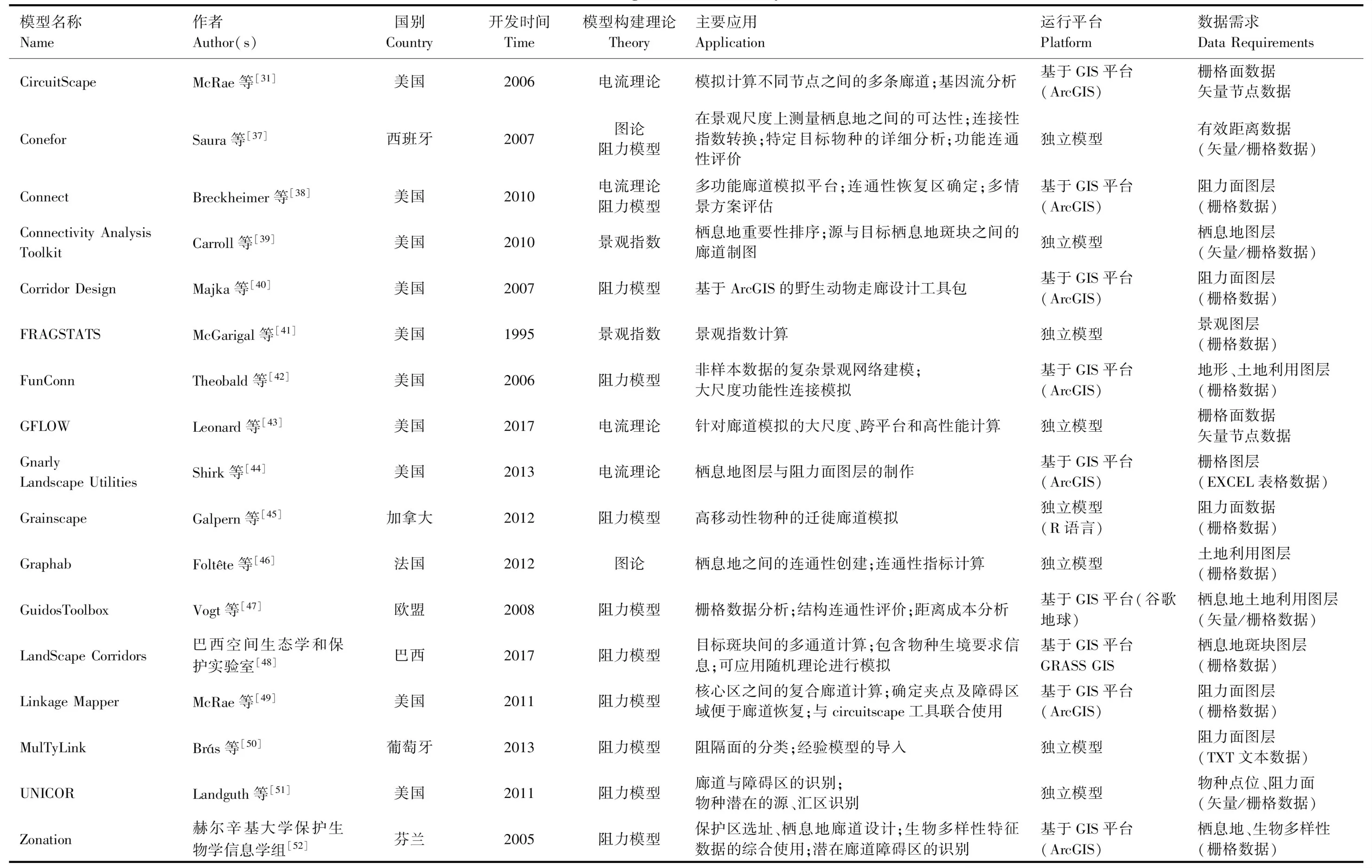

本文在总结国内外生物多样性保护廊道研究的基础上,对廊道的构建理论与发展、构建方法与应用、构建模型与工具等方面进行了系统总结与探讨,对比分析了现有几种廊道构建理论的发展过程及适用性,分类总结了国际上较为成熟的17种廊道构建模型工具,最后结合我国廊道的构建特点,对当前该领域的研究现状和不足展开讨论并展望了未来发展,为我国生物多样性保护廊道的应用与实践及国家生态廊道体系的建设实施提供借鉴与参考。

1 文献分析

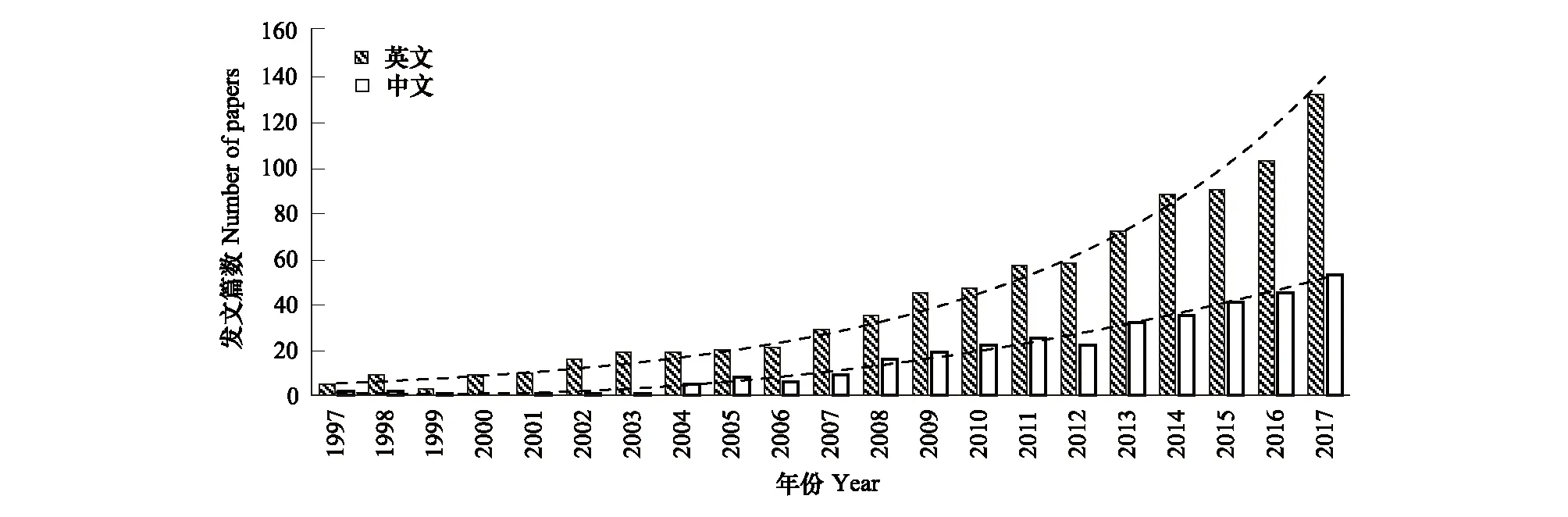

利用 Web of Science 与CNKI两大数据库为检索源,选择已发表的国内外期刊论文作为研究对象。其中,英文以“ecological corridors” OR “greenway” OR “landscape connectivity” OR “habitat connectivity”等概念,及“graph theory” OR “circuit theory” OR “landscape indices” OR “patch network” OR “matrix resistance” OR “landscape resistance”等理论,及“modeling connectivity” OR “resistance distances” OR “least cost distances” OR “least cost path”等方法为检索关键词;中文以“廊道”、“生物多样性”、“生态网络”、“生态廊道”、“绿道”为检索主题词,辅以“连通性、连接度、图论、距离阈值、最小费用”等廊道设计理论及方法为关键词,运用计算机检索语言“或”将各个检索词进行联结,来源类别以SCI来源期刊、EI来源期刊、中文核心期刊、硕博论文为来源库。检索近20年(1997—2017)生物多样性保护廊道(不包含城市景观廊道)的期刊论文,共检索出英文相关文献887篇,中文相关文献346篇。其中,英文及中文文献分别采用EndNote、CNKI E-Study软件进行统计、分析及管理。从文献逐年发表的数量上看,近20年国内外相关文献整体呈增长趋势(图1)。

图1 近20年生物多样性保护廊道研究发文量Fig.1 Number of published literatures on biodiversity conservation corridor between 1997 and 2017

从文献发表的国家(区域)来看,近20年主要集中于欧美国家。其中,美国发表的论文总数最多(291篇),占文献总量的32.8%;其次为英国、澳大利亚、西班牙和法国,中国的发文量为76篇,占文献总量的8.6%,排名世界第六位,而西亚、中亚、非洲等地区还处于研究的空白区。中文相关文献主要集中于我国东部地区,江苏(26篇)、广东(19篇)、上海(16篇)等地区,西部地区主要以川滇藏地区的研究为主(共19篇),中部地区研究较少。

从保护廊道的类型来看,除综述类文章之外,英文相关文献中陆域生物廊道(含两栖类)的相关研究最多(495篇),其次为淡水水生生物廊道(174篇),而有关鸟类生物廊道与海洋生物廊道的研究相对较少。从保护的物种方面来看,有明确目标保护物种的论文共332篇。其中,72%的目标物种为濒危、易危物种,并以哺乳类动物居多,其余的为假设物种与其他种群。中文相关文献中,陆域生物廊道(含两栖类)的相关研究84篇,水生生物廊道9篇,鸟类生物廊道与海洋生物廊道分别为6篇和1篇,有明确保护物种的论文共28篇,保护物种主要为藏羚羊、东北虎、大熊猫、金丝猴、丹顶鹤、亚洲象等珍稀物种。

从研究目的和内容上看,除综述类文章之外,英文文献以廊道理论与构建方法的相关研究最多,占论文总数的46.3%,其次为廊道功能研究、廊道实例研究及廊道政策法规研究,分别占论文总数的25.6%、12.7%及5.3%。中文相关文献主要以研究进展、方法探讨、策略研究等综述性文章为主,占总数的56.6%,而具体的实例研究相对较少。

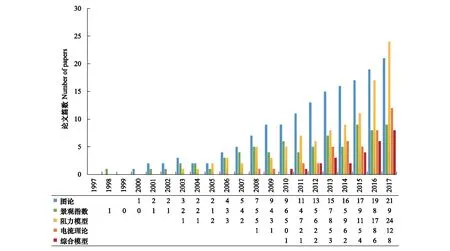

从发展趋势上看,近20年生物多样性保护廊道理论及方法研究的论文数量保持逐年稳定增长。进一步的,共识别出廊道构建过程中应用最广泛的5种理论方法,分别为图论、景观指数、阻力模型、电流理论及综合模型(图2)。其中,图论是近20年使用最多的廊道构建理论;阻力模型理论的引用率逐年增加,2017年达到最高并超过了同时期图论的研究论文篇数;电流理论发展较晚,但近年来论文数量增长趋势迅猛;景观指数使用率较为稳定;伴随着廊道理论及计算机技术的发展,综合模型近年来应用率逐年增高。

图2 近20年廊道构建主要理论方法论文发表数量统计Fig.2 The statistics of the papers published in the theory and methods of biodiversity conservation corridor during the last twenty years

2 生物多样性保护廊道构建理论研究

2.1 生物多样性保护廊道概念

随着全球气候变化及人类活动的影响,物种对需求生境范围增加,大量物种通过迁徙寻找更佳的生存环境,人们认识到单纯通过建立自然保护区来保护濒危物种及栖息地的模式无法满足生物多样性保护的目的,一种新的生物多样性保护模式—“廊道”概念应运而生。生物多样性保护廊道属于生态廊道的一种应用类型,通常是指把曾经连为一体但因破碎化而产生的2个或多个植被斑块连接起来,有利于动植物在斑块之间运动及增强种群连接度,实现连接生境、防止种群隔离、维持最小种群数量和保护生物多样性的目的[15]。

廊道的概念起源于岛屿生物地理学,根据物种丰富度与岛屿面积成正比、与隔离程度呈反比的关系,指出了栖息地斑块大小和距离影响着物种的丰富度及灭绝率,并将廊道定义为连接栖息地生境斑块之间的线性元素[16]。复合种群理论进一步明确了廊道的功能,定义廊道是为生境破碎化而隔离的物种提供寻找最适宜生境的通道[17]。伴随景观生态学的发展,廊道概化为景观的基本元素,纳入了斑块-廊道-基质模型构成了景观空间结构的基本模式[18]。随后,世界自然保护联盟(IUCN)在全球保护策略中引入了廊道的概念,世界各国的廊道工程也在短时间内迅速展开,如欧洲绿带计划、北美绿道网络、中美洲生态廊道、中俄东北虎廊道、喜马拉雅山东部廊道等[19]。这一时期,世界各国对廊道均有不同的定义,如ecolinks,biolinks,greenway,wildlife corridors,ecological networks,connectivity corridors, conservation corridor,ecological corridors,biological corridor等。为了避免歧义和混淆IUCN于2016年正式提出了连通性保护区的概念Areas of Connectivity Conservation(ACC)[20],已开始被许多国家和廊道研究者所采纳。

2.2 生物多样性保护廊道构建理论发展

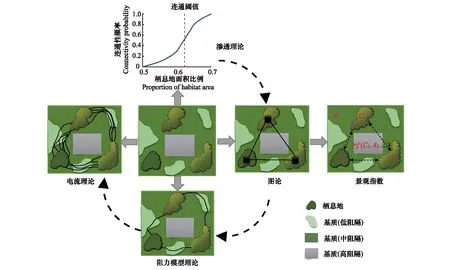

在廊道构建的过程中,面临的主要问题是如何设计生境斑块之间的连接及如何进行廊道的建模和定量化。该问题的研究促使了连通性科学在廊道构建领域的发展与应用(图3)。

(1)渗透理论

渗透理论最早应用于廊道连通性研究,该理论用于研究在当生境面积增加到多少阈值时,物种才可以通过破碎化的景观中相连接的生境,以减少种群隔离影响[21]。渗透理论适用于大尺度景观结构连接度的变化分析,与景观中性模型的结合可有效检验景观过程提出的假设。然而,渗透理论仅考虑了维持某种生态功能的景观组分密度对景观连接度的影响,对复杂景观格局及功能变化的分析中具有一定的局限性[22]。

(2)图论

图论也称网络理论是以图为对象,由结点和边组成图形,用于研究数学中离散对象的连通性问题[23]。Urban最早将图论法引入景观连通性研究,该理论基于拓扑学将复杂景观镶嵌体中的斑块、廊道、基质等抽象为节点、连接以及生态流关系,可通过简单、直观的图形方式反映生态系统中离散斑块之间的连接度、流动性和复杂的网络结构关系[24]。图论法的引入丰富了廊道连接的度量方法,但由于高度概化而忽略了实际景观基质的空间异质性,栖息地(节点)之间的连接也只能通过欧式距离进行计算。

(3)景观指数

基于图论的景观指数高度浓缩景观格局信息,构建栖息地及廊道结构组成和空间特征的定量化指标。该方法将图论中结点和边数目、大小、长度,以及结构与斑块的性质、生态过程阈值等要素以连通性指数、距离指数、斑块邻近度指数、聚合度指数、分维度指数等指数形式进行概化,定量化描述廊道在数量和位置上的有效性、连续性及完整性,以及识别重要连接度的区域和组分。景观指数可从区域宏观角度定量表达栖息地斑块内部及斑块之间的结构组成和空间配置特征,描述景观异质性(如多样性和聚集度指数),反映景观格局和生态过程之间的关联,但往往一个指数无法代表实际廊道景观格局的特殊性,而大量指数之间存在着显著的相关关系[25]。因此,如何选择多个指数进行组合表达是该理论在廊道应用中面临的难点问题。

(4)阻力模型理论

针对空间异质景观的廊道模拟问题,阻力模型理论开始被提出并广泛使用,该理论源于对物种扩散过程的研究[26],认为物种在迁徙、扩散等过程中穿越异质景观空间时需克服一定的“阻力”(resistance)或消耗一定的“成本”(cost),累积阻力最小或累积成本最低的通道即为最优通道。基于阻力模型的思想,近年来又延伸出许多最优迁徙路径的计算方法,如用于确定栖息地生境斑块之间的最小成本距离分析(Least cost analysis)[27],针对路径分析的最小成本路径模型(Least cost path)[28],及以多层累积成本为阈值的距离成本模型(Cost distance)[29]。阻力模型理论的优势在于综合考虑了景观单元之间的空间异质性,计算所需数据结构简单,运算方法便捷,结果表达直观,与地理信息系统的结合在分析物种的迁移过程及保护廊道模拟方面具有很大优势,该理论也存在着一些问题:1)阻力赋值主观性问题,多采取专家赋分的方法进行阻力面赋值,主观性较强,如何结合区域规划实现具有生物学意义的阻力赋值是未来研究的方向。2)单一路径问题,阻力模型认为物种在异质性景观中迁徙或扩散会选择一条最佳通道,然而实际过程中会有多条通道(廊道)的存在。3)空间尺度问题,尺度的选择直接影响阻力模型的模拟精度,不同景观粒度及计算栅格大小在廊道模拟过程中会表现出不同的敏感度和变异程度[30]。

(5)电流理论

近年来,电流理论成为一种热门的廊道的设计理论。该理论将随机游走理论、电路理论和运动生态学联系起来,通过把复杂景观概化成一个导电表面,景观中的目标物种概化为随机游走者,将有利于游走者运动过程的土地利用/覆被类型赋予较低的电阻,反之,阻碍游走者运动过程的类型赋予较高的电阻,通过电阻距离来衡量异质性景观的功能性连接,可有效识别对廊道连接性有重要影响的景观要素[31]。电流理论实现了真正基于物种运动过程的廊道模拟,相比于其他单一路径的方法,在阻力面的构建上更加符合生物的行为特征,特别是当缺少目标物种的迁徙数据时,采用多路径模拟可以预测非均质景观条件下物种迁徙的多种可能性,也适用于对具有相似扩散能力或生境要求集合种群廊道的模拟。但该理论同样存在着一些缺陷[32]:1)电阻的各向同性特征导致该方法不能有效模拟在某一运动方向上有偏置的运动过程,如海洋生物廊道的模拟(受洋流的影响)。2)基于马尔可夫随机游走理论,在运动过程中假设每一步都与前一步无关,因此对某些具有固定迁徙路线的“记忆”物种的廊道模拟会与实际路线有所偏差。3)该理论在方法的应用上同样依赖于阻力面的合理赋值。

图3 廊道构建理论发展概化图Fig.3 The generalizability diagram of development process of the corridor theory

3 生物多样性保护廊道构建方法与应用

(1)实证研究法

廊道构建的实证研究多采用野外观测比较实验的方法,即通过选取廊道景观环境梯度或物种迁徙过程中的不同点,进行对比观测,检验环境梯度或生态过程对观测指标效应的显著性[33]。实证研究法早期通过记录及监测野生动物使用栅栏、植被带及森林的线性遗迹判断动物的迁徙廊道[34]。随着监测技术的发展,越来越多的利用遥感遥测、标记释放回捕、远程视频监控等方法实时跟踪个体及群体的运动路径,定量获得包含生物行为特征的直接数据[35-36]。实证研究法不仅能够真实反映不同物种对廊道的使用情况,还能验证廊道设计的准确性及可行性,但由于所需数据量较大,时间周期长,生态响应的过程慢,且难以控制随机事件和外来因素的干扰,在大尺度廊道构建的应用上具有一定的局限性。

(2)模型模拟法

随着分布式计算、嵌入式模型及地理信息技术的发展,将不同的廊道构建理论与计算机技术相结合,大量廊道构建模型工具被开发和广泛应用。模型模拟法可以对操作层面上难以实现的廊道构建的各种可能性进行计算机模拟及实验探讨,大大降低了采用实证研究中的观测实验成本,适用于气候变化或生境破碎化过程中的大尺度栖息地连通性及物种运动过程的模拟预测。经统计,基于廊道构建理论已衍生出17种主要的廊道构建模型工具,如表1所示。概括起来,这些廊道构建的模型工具主要分为两种。1)独立廊道模型工具。从廊道模拟所需空间数据的输入、编辑到廊道算法的设计及结果输出,选用某种或某几种高级程序设计语言独立完成,最后打包到特定的操作系统平台上运行实现。较常见的模型工具如:Conefor、Connecting Landscapes、FunConn、Fragstats等。该类模型工具无须依赖任何商业GIS工具软件,操作简单,计算过程便捷,但大多数均缺少空间显示功能,需借助第三方软件工具进行可视化的空间表达。2)基于GIS平台的廊道构建模型工具。利用现有GIS 平台中的空间数据库管理、GIS算法与空间分析功能,通过脚本语言或GIS组件进行廊道专题功能的二次开发,形成基于GIS平台的嵌入式廊道构建软件包或工具箱。较常见的模型工具如:CircuitScape(ArcGIS)、MulTyLink(ArcGIS)、LandScape Corridors(GRASS GIS)。该类模型工具充分利用了现有成熟商业GIS平台提供的软件开发包,继承了其强大的可视化交互操作、数据库功能及空间分析功能,模拟可靠性高。

然而,模型模拟法也普遍存在着以下问题:1)不同模型理论基础不同,模拟结果的可靠性和精度很大程度上依赖于该模型理论基础的成熟度及参数体系与赋值的合理性。2)模拟结果缺乏有效验证,廊道的实际效果难以精确体现。

(3)综合模拟法

综合模拟法是在廊道的建模过程中,耦合两种或两种以上的理论方法应用于生物多样性保护廊道的构建过程。近年来,综合模拟法的使用率逐年增高,最常用的几种组合方式为:1)图论与阻力模型的结合,可以更好的表达景观空间中隐含的潜在廊道信息。Pinto等将图论与最小费用法相结合,通过相似长度和相对成本构建了多廊道路径模型,弥补了最小费用法在廊道模拟中单一路径的问题[53]。Zetterberg等将图论与阻力模型结合,使图论在廊道的规划设计中可操作化,并应用于瑞典斯德哥尔摩地区欧洲蟾蜍的迁徙研究[54]。2)图论与电流理论的结合,可减少廊道空间上的冗余性。Koh等将图论与电流理论相结合,模拟了美国中西部大型栖息地网络中农作物益虫的运动通道,预测了选定地点益虫的丰度[55]。Dilts在研究美国加州地区能源开发对濒危物种廊道的影响过程中,首先采用图论评估了人类能源开发活动对栖息地连接的总体影响,确定出关键连接的特定区域,随后又采用电流理论法,对物种运动走廊进行精细尺度分析,找出了关键区域运动的节点[56]。3)阻力模型与景观指数的结合,在一定程度上减少栖息地划定及阻力面赋值的主观性问题。Mui等结合最小累积阻力模型与景观指数估测了海龟的季节性活动廊道,指出多方法的结合更能精确捕捉目标保护物种运动行为的变化[57]。

表1 生物多样性保护廊道构建模型工具统计表

4 结论及展望

4.1 研究结论及问题分析

对近20年(1997—2017)国内外生物多样性保护廊道的相关研究分析表明,廊道作为一种新的生物多样性保护模式,已成为生态领域研究的热点之一。国际上以廊道理论与构建方法为研究的重点,近年来有关廊道实例研究、工程措施研究、政策法规研究也开始逐渐发展;国内主要以研究进展、方法探讨、策略研究等综述性研究为主。

构建理论上,经历了渗透理论、图论、景观指数、阻力模型理论、电流理论的发展过程,开始向更加符合生物实际行为特征的理论发展。现有的廊道设计理论,概化了物种在栖息地之间的迁移过程,运用相对应的廊道构建模型在空间上进行保护廊道的精确规划,配合生态工程建设即可实现廊道建设实施。然而,如何检验设计廊道的稳定性及对目标物种的实际保护效果,是构建生物多样性保护廊道过程中面临的重要问题。目前,大多数的廊道设计未能得到有效验证,主要原因是缺少长期野外观测数据支持,特别是很难获得保护物种的实地样本数据,而对具有特定迁徙行为的个体数量则更难获取。此外,如何在廊道构建理论中综合气候变化与人类活动对物种运动行为的影响,真实还原物种迁移规律,提出能够满足变化生态条件特征下的廊道构建理论,是在理论研究中需解决的难点问题。

构建方法上,开始从实证研究向模型模拟、综合模拟的方法上过渡,耦合响应自然及人为活动影响、集合多方法优势的综合模拟法是今后生物多样性保护廊道构建方法的发展方向。然而,尺度问题是生物多样性保护廊道构建方法中的面临的主要问题,主要包含两方面内容。1)模拟数据的尺度。不同精度的空间数据如何影响廊道的选择和模拟?对于鸟类等跨区域、大尺度的迁移物种,多大精度的空间数据才能保证信息的完整度,如何选择与研究范围内物种生态过程相匹配的空间数据?这些问题将直接影响着廊道模拟的准确性与可靠性。2)廊道区划的尺度。如何确定不同目标物种的廊道区划尺度?廊道的构建方法在不同尺度下存在何种差异?如何消除国别、行政区化、保护区归属之间的界限,从目标物种的实际迁徙与栖息路线进行廊道区划?这些问题将直接影响着廊道构建方法的适用性和延展性。

应用实践上,廊道作为一种全新的生物多样性保护模式,有别于自然保护区的建设。在具体实施过程中,如何综合考虑区域政治、经济、历史、人文等多方面因素,开展廊道管理机制及制度化建设?如何科学引导廊道内的土地利用模式,充分发挥廊道功能?如何根据廊道范围内的土地资源状况及存在问题,按照不同生态功能保护分级、分区的提出控制规则、规划目标?这些都是在我国开展生物多样性保护廊道构建时必须考虑的问题。特别是在大尺度的廊道建设过程中,建议从国家的高度层面上集合国家-省-市-县级保护区,共同构建一个保护区联盟,统一制定措施(廊道管理、生态移民、生态补偿)并集中管理。

4.2 研究展望

目前,生物多样性廊道构建研究表现出以下发展趋势:1)研究对象上,从面向个体行为和种群的动态研究,向廊道景观格局与生态系统过程研究方向发展。构建目标也开始从保护单一目标物种向多类型物种集合保护目标发展。2)研究内容上,从斑块之间的栖息地连通、特定景观覆盖模式的景观连通等结构性连通研究,开始向分散物种之间相互影响的生态过程连通、基于空间自然过程及宏观/微观进化过程的进化过程连通等功能性连通发展过渡。3)研究方法上,越来越多的采用高新技术手段,将研究区及目标物种相匹配的生态过程融入到实际应用中。从定性研究,到定量研究及方法与模型的敏感性及不确定性研究方向发展。