上海某污染场地基坑工程设计与实践

刘云忠

(中船勘察设计研究院有限公司,上海 200063)

0 引言

随着我国城市化进程的不断加快与城区产业结构的调整,城市布局改造过程中大量的化工、冶金轻工的污染企业逐渐搬出城区或停产[1]。因此,城区中遗留大量原企业工厂污染场地,而受污染场地的土壤与地下水不仅严重影响周边环境与居民生活,另外阻碍场地远期的规划与开发利用[2-3]。污染场地的修复不单是环境治理工作,同时还涉及到复杂的岩土工程问题[4]。本文针对上海某地区的污染场地修复工程案例,根据复杂的场地条件,结合场地修复技术方案开展污染场地基坑设计,进行污染场地现场合理开挖施工,辅助污染土的修复工作。

1 工程概况

1.1 污染场地概况

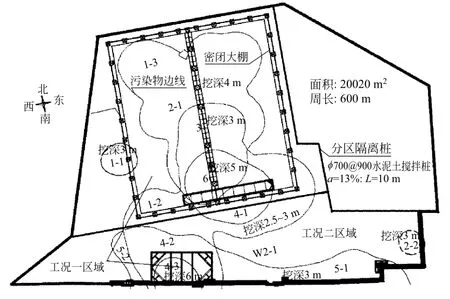

规划开发区域原为上海某老工业区,场地环境评估结果显示,污染场地主要污染物有:重金属、挥发性有机污染物、半挥发性有机污染物。污染土分布深度主要在2.5~6 m,根据修复技术方案,场地含挥发性有机污染物区域需进行密闭后开挖现场异位修复处理,含重金属以及半挥发性有机物区域需开挖后进行异位阻隔处理。现场污染场地修复面积及深度分布如图1所示。

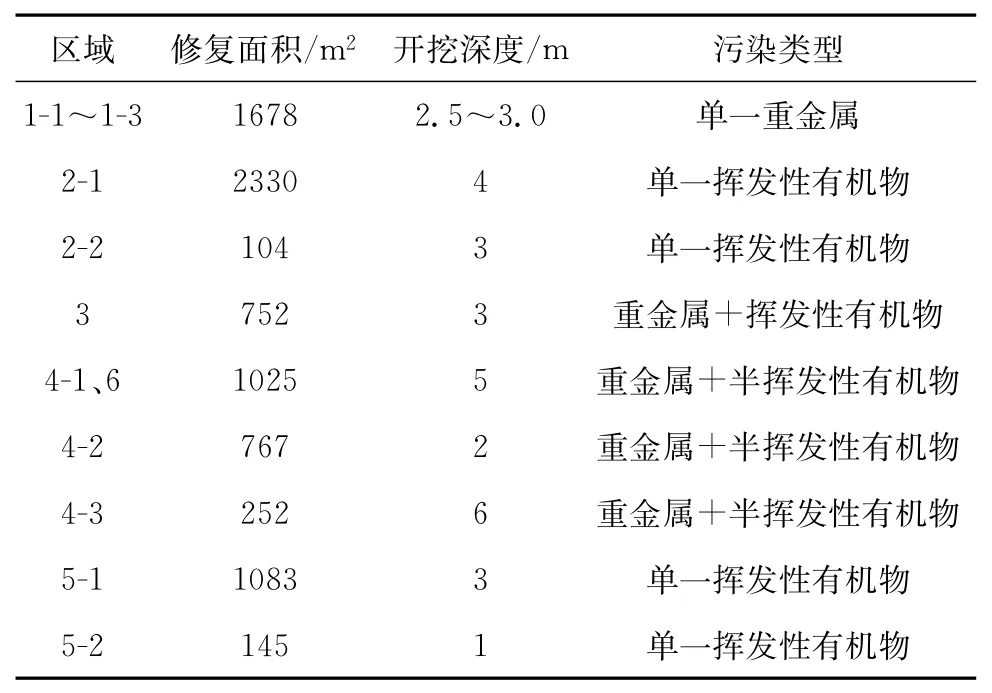

场地污染类型与具体情况见表1所示。

图1 污染区域示意图

表1 场地受污染概况

污染地块总面积约37000 m2,规划为公园绿化用地,属于敏感类用地,东、西两侧为道路,东侧道路距离开挖边线最近为12 m,西侧道路距离开挖边线大于50 m;北侧为商业广场,距离围护边线最近约15 m,2倍基坑开挖范围外,南侧为2~14层商业建筑,含一层地下室,基坑边线距离道路最近约2.2 m。根据勘察资料,基坑开挖东侧存在电力管线,距离基坑边线大于2倍开挖深度。规划该场地开发为公园绿化用地,为配合相关部门对场地的开发利用,需要对污染场地进行修复达标后交付使用。

1.2 污染场地地质条件

地块浅部分布①1-1层杂填土,①1-2层素填土,①2层浜填土,第②层褐黄—灰黄色粉质黏土,第③层灰色淤泥质粉质黏土。该地块浜填土层厚为0.50~1.00 m,层顶标高为0.72~3.25 m。拟修复污染场地地下水属于潜水类型,实测地下稳定水位埋深0.3~1.5 m,设计按上海平均水位0.5 m考虑。地层黏性土为主,渗透系数小,污染物相对难以迁移,且该地块含浜填土,污染物易赋存,基坑围护参数见表2所示。

表2 基坑围护设计参数表

2 污染场地基坑围护总体设计

从污染污染类型与污染面积来看,现场存在单一污染、复合污染多种类型污染土,且污染面积较大,开挖深度达2.5~6 m,给场地基坑设计与开挖带来困难。因此,根据场地受污染深度不同进行开挖,选取合理支护形式,同时满足基坑开挖安全性以及周边环境保护的要求,辅助污染场地修复与规划。根据行业标准上海市《基坑工程技术规范》(DG/TJ 08-61—2010),本基坑工程典型开挖深度为2.5~6.0 m,安全等级定为三级,基坑两倍开挖深度范围内无重要保护对象,环境等级定为三级。

根据场地污染土分布面积、深度以及周边环境、工程地质等情况,本污染场地基坑开挖具有以下特点:污染土所受污染类型不同,需要进行分区开挖,分布面上呈北侧部分较窄南侧宽的形式,且污染物分布在东侧、北侧、西侧部分深度较浅,中部与南侧局部约5~6 m深。基坑东侧、西侧及北侧场地空间较为宽松,进行放坡开挖。南侧紧邻道路,围护要求较高,但基坑面积较小,可以选用钢板桩和水泥土重力式挡墙进行围护[5-6]。

场地存在挥发性有机物,为防止VOCs污染土在处理过程中产生异味对周边环境产生二次污染,本污染土修复工作在密闭大棚中开展。处理过程中产生的挥发性气体通过密闭大棚配备的通风管路收集大棚内废气,通过现场“布袋除尘+活性炭过滤”的处理系统进行处理,并建立监测系统对场地周边空气以及大棚内处理尾气进行监测,处理合格后排放。

同时,由于场地受多种污染物污染,现场作业人员进入施工区域除佩戴施工现场正常劳动保护用品还需要依据工艺配备防护服,乳胶手套,防护眼镜,防毒口罩等用品,确保施工安全与人员健康。

2.1 污染场地基坑分区开挖方案设计

污染场地面积较大,一次开挖比较困难,且场地2-1、3区域分布大量挥发性有机污染物,需在密闭大棚中进行开挖。因此考虑基坑开挖合理性对污染土修复有重要影响,对基坑进行分块开挖设计,基坑开挖前先进行分区降水,分区隔离桩(隔水帷幕)见图2所示。在挥发性污染物分布区域周围设置密闭大棚内,先行开挖密闭大棚内污染土与南侧开挖深度6 m区域,开挖完毕后拆除密闭大棚,并对南侧开挖深度6 m处进行回填,再开挖剩下污染区域。密闭大棚跨度较大,需在密闭大棚中间设置一排钢板桩基础,同时在南部局部开挖深度达5 m处设置钢板桩围护,保证密闭大棚大开挖时稳定性,具体开挖分区可见图2所示。

图2 基坑分区开挖工况图

2.2 基坑东侧、北侧及西侧区域支护

根据污染土开挖深度,东侧、北侧与西侧基坑开挖深度0~5 m,周围环境条件较好,场地条件较为宽松,采用一级或二级放坡的围护形式。放坡坡度比1∶1.5,坡面采用C20厚65混凝土护坡,在坡顶、坡底设置明沟排水,基坑放坡典型剖面如图3、表3所示。

表3 主体区域放坡开挖围护设计参数

2.3 南侧基坑支护

南侧基坑紧邻场地围墙,围墙外为道路,该区域普遍挖深2.5~3.0 m,局部挖深达6 m区围护要求较高。

为减少基坑开挖期间围护体结构的变形,减少对南侧道路的影响,故对局部开挖深度6 m区域采用钢板桩加一道钢支撑(局部对撑和角撑)的围护形式,水平钢支撑采用Φ609×16钢管,局部角撑采用H400×400型钢,靠近道路一侧采用SMW工法,内插H500×300×11×18型钢,具体基坑典型剖面图见图4所示,具体围护参数见表4。

图3 典型放坡剖面图

图4 南侧深挖深区围护结构剖面图

表4 南侧深挖深区域围护设计参数

南侧挖深2.5~3.0 m区域区由于缺乏放坡条件,同时为减少对邻近道路的影响,采用宽度为4排宽2.2 m水泥搅拌桩重力坝围护,外侧利用两排止水桩,减少围护成本同时兼顾对南侧道路的保护。具体基坑典型剖面图见图5所示,具体围护参数见表5。

图5 南侧浅挖深区围护结构剖面图

表5 南侧浅挖深区围护设计参数

3 场地周边环境监测结果与分析

3.1 基坑变形监测

针对本污染场地基坑开挖过程中对周围环境的影响,尤其是对南侧邻近道路基坑开挖区域,需要在开挖期间加强基坑的监测。根据本基坑工程监测结果,基坑放坡开挖累计最大水平位移与竖向位移大小分别为—22.8 mm与13 mm;另外,南侧基坑浅挖区与深挖区累计最大沉降分别为—25.1 mm与—20.1 mm,累计最大水平位移分别为13 mm与11 mm。从沉降结果可以看出,基坑位移与沉降均满足规范要求,对周围环境无明显影响。

3.2 空气监测结果及分析

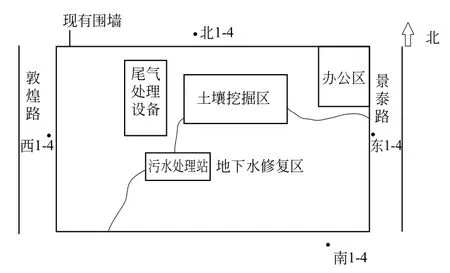

对污染土处理过程中的形成的废气进行处理后排放,并进行定期监测,同时了解施工过程对周围空气的影响,对场地周边空气进行采样抽检,采样点如图6所示,监测结果见表6、表7。

图6 空气采样点

检测结果显示,场地四周环境空气、固定源尾气中非甲烷总烃、颗粒物、苯系物指标均低于上海市《大气污染物综合排放标准》DB 31/933—2015中规定的限值,满足环境保护要求。

表6 场地周围空气监测结果

表7 尾气监测结果

4 结论

本文将岩土工程设计、施工方法应用于污染土修复工程,现场辅助进行污染土修复工作。针对场地污染物空间分布、污染类型,结合工程地质条件及周边环境情况,对基坑设置密闭大棚进行分区开挖,污染场地东、西、北侧主体场地宽松区域进行放坡,南侧邻近道路采用重力式水泥土挡墙以及钢板桩、SMW工法桩等多种方式组合围护,辅助污染土处理处置。监测结果表明,组合基坑开挖能较好地控制变形,且兼顾安全、造价等要求,满足环境保护要求,为今后类似工程提供借鉴和参考。

收稿日期:2018-09-17