鸢尾素与急性心肌梗死患者短期预后相关性分析

周紫薇, 齐 迪, SIN Sathya, 周秋莲, 许嘉鸿

(1. 同济大学附属同济医院心血管内科,上海 200065; 2. 华中科技大学同济医学院,武汉 430030;3. 上海大学生命科学学院,上海 200444)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)是目前全世界人类死亡的主要原因,并且发病率持续上升[1]。心肌梗死是由于与心肌需求相比冠状动脉血供不足而导致的心肌组织死亡[2]。经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)术为急性心肌梗死的重要治疗手段之一,可大幅度降低急性心肌梗死死亡率[3]。尽管如此,研究发现长时间的缺血和缺血再灌注损伤可造成心肌细胞凋亡,最终导致心肌梗死后患者短期内发生主要心血管不良事件(major adverse cardiac event, MACE),严重影响了患者的预后[4]。

鸢尾素(irisin)是一种多肽类激素,最初发现可由运动诱导人类和大鼠骨骼肌产生。它由含Ⅲ型纤连蛋白域蛋白5(fibronectin type Ⅲ domain containing 5, FNDC5)剪切和修饰而分泌入血,可引发白色脂肪细胞棕色化,增加能量(adenosine triphosphate, ATP)消耗,改善肥胖,葡萄糖耐量和胰岛素抵抗,参与能量代谢和糖脂代谢的调控。近期研究表明,除骨骼肌以外,心肌也是鸢尾素的主要产生部位,并且心肌的鸢尾素合成量更高,因此总肌肉量,尤其是心肌,可影响鸢尾素水平[5]。

研究表明,血清鸢尾素水平与冠状动脉病变严重程度呈负相关[6]。据报道,在动物和人类,血清鸢尾素水平在急性心肌梗死时均降低[7-8]。鉴于这些已知的鸢尾素浓度与冠心病和急性心肌梗死之间的关系,本研究假设急性心肌梗死患者中的鸢尾素水平可能与急性ST段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI)患者的预后有相关。

本研究探讨血清鸢尾素水平与急性心肌梗死患者PCI治疗术后短期内MACE事件的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象

自2018年05月至2018年12月在同济大学附属同济医院首次被诊断急性STEMI,并行PCI术治疗的75例患者作为试验组,男67例,女8例,年龄45~84岁,平均年龄(64.5±11.69)岁。在心血管内科住院病房治疗并诊断为不稳定型心绞痛(unstable angina pectoris, UAP)的36例患者为UAP组,同时,在我院行冠脉造影正常者35例为健康组;UAP组和健康组作为对照组。

1.2 入组标准

急性STEMI组入组标准参考于2012年ESC/ACCF/AHA/世界心脏联盟第3版《心肌梗死全球统一定义》[9]: (1) 血清心肌酶增高数值超过参考值上限2倍(肌钙蛋白I>0.5ng/mL);(2) 典型的缺血性胸痛症状,表现持续超过≥30min,含硝酸甘油不能缓解;(3) ST段弓背向上抬高≥0.2mV和/或连续在2个相邻导联上T波倒置≥0.1mV。UAP入组标准参考于《2007中国不稳定型心绞痛和非ST段抬高心肌梗死诊断与治疗指南》[10]。健康组入组标准: 生化血常规肝肾功能指标正常,无心血管疾病病史,冠状动脉CTA或造影正常未狭窄以及心电图、胸片正常。

1.3 排除标准

(1) 既往心肌梗死、既往施行冠状动脉血运重建(包括PCI、冠状动脉旁路)的患者;(2) 心肌梗死发病超过24h入院者,或有典型的心肌缺血的临床表现,但心肌梗死血清标记物检查正常者;(3) 严重心力衰竭,肺栓塞,急慢性感染,活动性肝病或肝功能不全,急慢性肾病或肾功能不全,免疫性疾病,甲状腺功能亢进和/或甲状腺功能减退,恶性肿瘤患者。

1.4 方法

所有胸痛发作且被诊断为急性心肌梗死的患者入院当天,急诊行PCI介入手术前采集肘部静脉血液样本。不稳定型心绞痛组明确诊断时、健康组按照纳入标准入组后经肘部静脉采集血液样本。用促凝管采集所有入选患者血样24mL于室温静置30min,使其自然凝固,后进行离心处理,或置于4℃冰箱,可在2~6h内离心。以4℃离心半径20.8cm,3000r/min,离心15min,收集上层的血清至1.5mL 的无菌EP管后,可将标本存储于-80℃冰箱保存待检测,应避免反复冻融。血清鸢尾素水平采用酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)检测,人鸢尾素酶联免疫试剂盒购自上海朗顿生物有限公司。随访AMI患者组中所有接受PCI术后6个月内发生心源性死亡、恶性心律失常、复发心绞痛、非致死性心肌梗死、再住院以及病变血管再次血运重建等MACE事件情况。随访过程中自从入院到随访时间未满6个月患者43例,不参与随访患者4例,因胸痛及心力衰竭再次入院5例(男4例,女1例)。

1.5 统计学处理

2 结 果

2.1 试验组与对照组基线临床指标比较

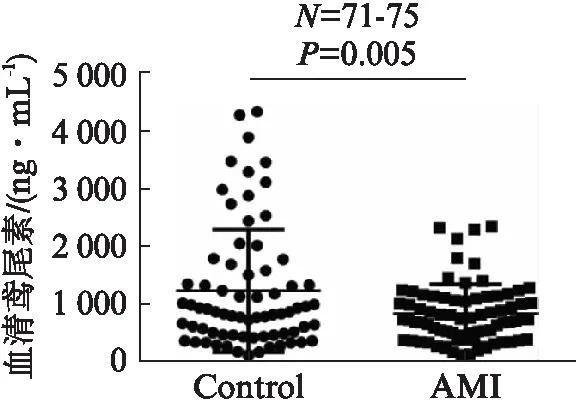

AMI组的体质量、中性粒细胞、CRP、NT-proBNP、FBG、ALT、AST、CK-MB、cTnI、MB、Urea、Scr水平均明显高于对照组,其差异有显著统计学意义(P<0.05)。AMI组的HDL、LVEF低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。而对于其他临床生化指标,2组间的差异均无明显统计学意义(P>0.05),见表1。同时,检测患者血清鸢尾素水平后发现,AMI组中血清鸢尾素水平(854.960±508.609)ng/mL显著低于对照组(1253.363±1059.100) ng/mL,其差异有统计学意义(P<0.05),见表1、图1。

表1 2组患者临床指标与血清鸢尾素比较

1mmHg=0.133kPa

图1 AMI组与对照组间鸢尾素水平比较Fig.1 The level of irisin between AMI group and control group

2.2 血清鸢尾素水平与总体生化指标的相关性关系

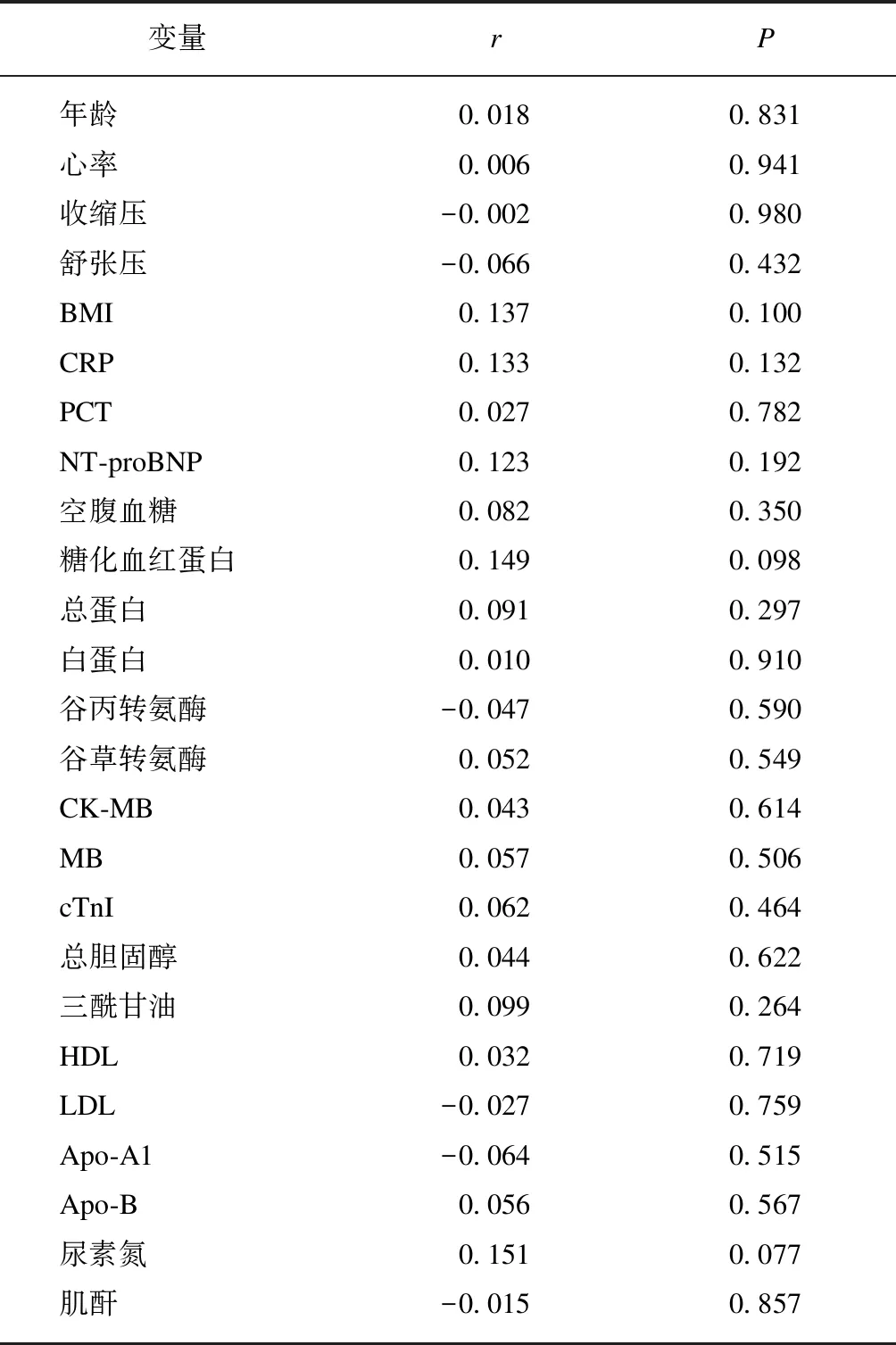

Pearson相关性分析表明,血清鸢尾素表达量与总组样本中(n=146)的生化指标之间无相关性,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 血清鸢尾素表达水平与总组样本生化指标的相关性分析

2.3 血清鸢尾素水平与AMI患者发生MACE事件的分析

AMI再次入院患者的血清鸢尾素水平(637.3404±320.4924) ng/mL明显低于AMI未发生再入院的患者(1207.1606±525.2122) ng/mL,其差异有统计学意义(P<0.05),见表3、图2。

2.4 血清鸢尾素水平可以作为MACE事件发生独立预测因子

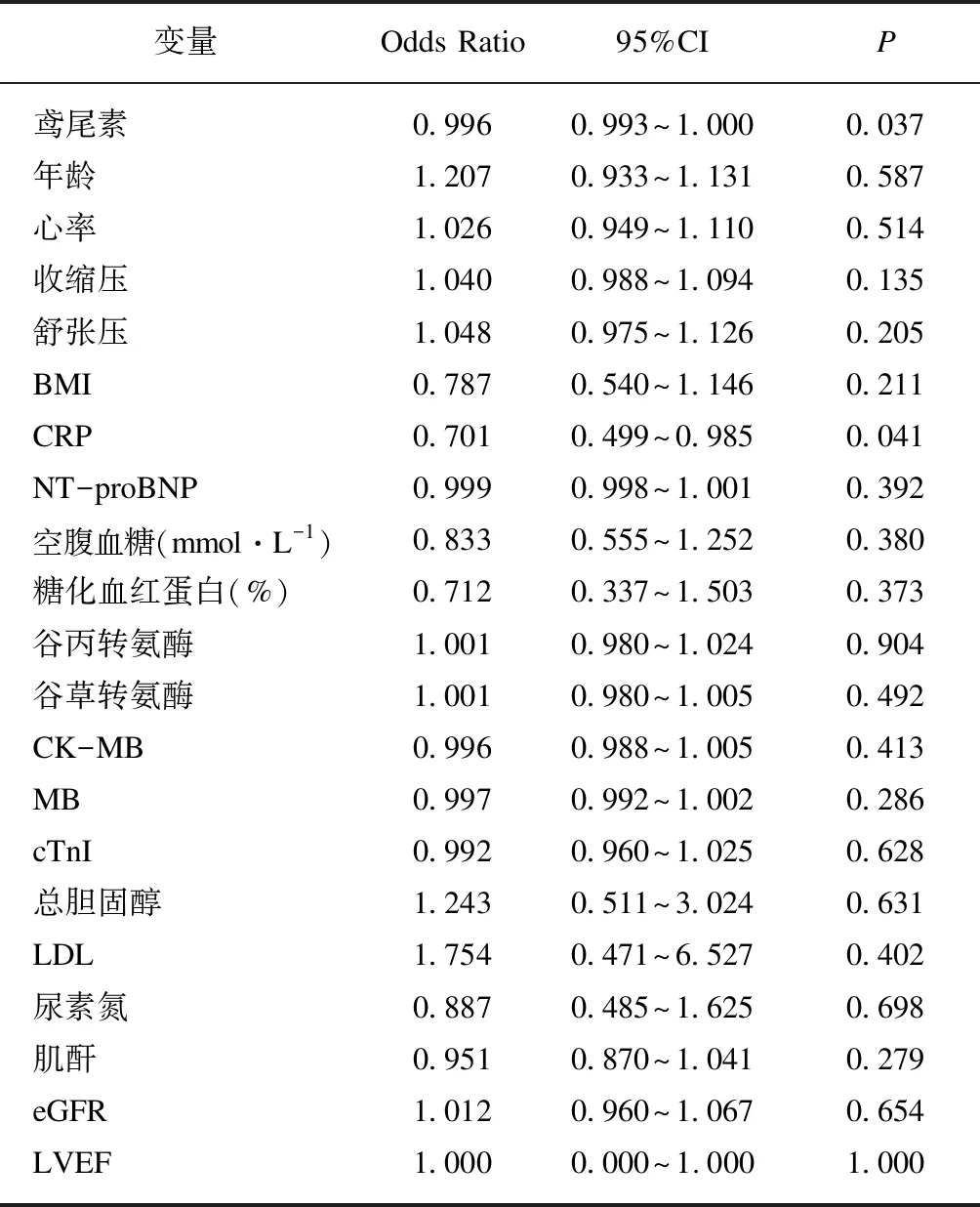

Binary Logistic回归分析鉴定出血清鸢尾素(OR: 0.996,95%CI: 0.993~1.000,P=0.037)和CRP(OR: 0.701,95%CI: 0.499~0.985,P=0.041)是AMI患者PCI术后因心血管事件再入院的两个独立影响因素,见表4。

表3 2组临床指标与血清鸢尾素水平比较

1mmHg=0.133kPa

图2 AMI无MACE组和AMI再次入院组间鸢尾素水平比较Fig.2 The level of irisin between AMI non-MACE group and AMI readmission group

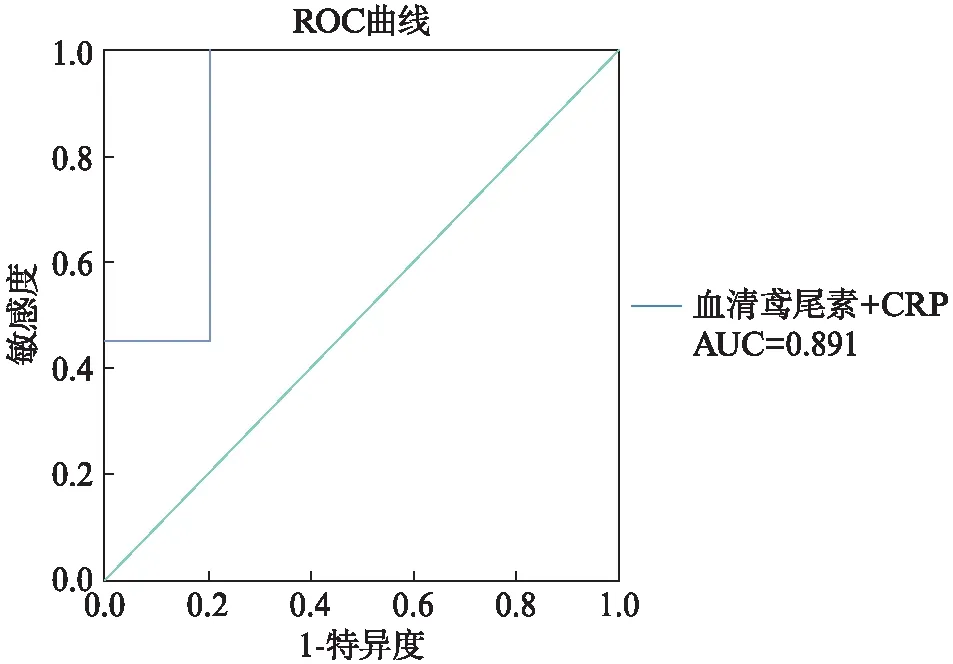

2.5 ROC曲线

ROC曲线分析显示血清鸢尾素联合CRP预测AMI患者PCI术后再次入院的曲线下面积(AUC)为0.891,血清鸢尾素联合C反应蛋白相对量为0.755作为临界值,预测AMI患者再入院的敏感性为95%,特异性为80%,两指标联合诊断效率更高于血清鸢尾素单独预测MACE事件,其ROC曲线下面积(AUC)为0.858,鸢尾素相对含量0.7166作为最佳临界值,相应的敏感度为91.7%,特异度为80%,见图3~4。

表4 Binary Logistic回归与再入院的相关因素

1mmHg=0.133kPa

图3 鸢尾素联合CRP表达预测AMI患者再次入院ROC曲线Fig.3 ROC curve of irisin combined CRP expression predict in AMI readmission

图4 鸢尾素表达预测AMI患者再次入院ROC曲线Fig.4 ROC curve of irisin expression predict in AMI readmission

3 讨 论

鸢尾素是一种多肽类激素,在人类和大鼠中,最初发现可由运动诱导骨骼肌PGC1-α表达上调,从而促进FNDC5的表达,后者经剪切和修饰后的片段分泌入血形成鸢尾素。鸢尾素可引发白色脂肪细胞棕色化,增加能量(ATP)消耗,改善肥胖,葡萄糖耐量和胰岛素抵抗[5]。研究发现除骨骼肌之外,心肌组织也是分泌鸢尾素的主要组织之一[5],相对表达量甚至超过骨骼肌[11],说明心肌组织会影响到循环鸢尾素水平变化,而循环鸢尾素水平的高低也会反映心肌病变或心血管疾病。自被发现以来,已报道鸢尾素与各种疾病相关,包括代谢疾病、癌症、动脉粥样硬化和慢性心力衰竭等[12-15]。血清鸢尾素水平降低,导致胰岛素抵抗增加从而造成糖脂代谢紊乱,是2型糖尿病、高血压、动脉粥样硬化等疾病的共同病理生理基础。

本研究发现,急性心肌梗死患者中血清鸢尾素水平显著低于对照组(UAP组+健康组),差异有统计学意义(P<0.05)。这可能是由于急性心梗时PPAR-α和PPAR-γ等核受体表达下调,与下游因子PGC1-α相互作用减少,从而导致FNDC5和鸢尾素合成量下降[16-17]。国内外大量研究均报道出类似的结论。研究发现,在心肌梗死的大鼠模型中血清鸢尾素水平显著降低[7,18]。此外,人类心肌梗死后血清鸢尾素水平也明显降低[8,19-21]。王蕊等[6]的研究表明冠心病患者血清鸢尾素水平和冠状动脉正常组相比显著降低,并且,随着冠状动脉病变程度的逐渐加重,血清鸢尾素水平也逐渐降低[21-24]。

在随访6个月后,我们发现AMI再次入院组血清鸢尾素水平显著低于AMI未发生再入院组(P<0.05),提示血清鸢尾素水平与中国急性心肌梗死患者的近期预后存在关联。研究表明,鸢尾素可抵抗缺血和再灌注损伤而保护心脏,如改善缺血后心室功能,恢复冠状动脉血流量以及减少梗死面积,提示血清鸢尾素降低对缺血后心肌存在不良影响[25]。此外,由于心脏是鸢尾素的主要来源[5],因此鸢尾素的解偶联特性可能导致更多的ATP损失并导致心血管疾病的预后不良[26]。

本研究通过Binary Logistic回归分析,鉴定出血清鸢尾素和CRP是影响AMI心血管再入院的两个独立变量因素,提示血清鸢尾素水平与急性心肌梗死具有相关性。有报道认为AMI病情稳定阶段(平均为AMI后25d)CRP水平可能是独立于梗死面积之外的危险因素并可预测远期病死率[27]。另外一项研究也表示AMI患者血清CRP峰值水平有助于AMI患者近期心血管事件发生的预后判断[28]。王焱等[24]的研究表明血清鸢尾素水平是冠状动脉狭窄程度的独立危险因素。此外,本研究绘制的ROC曲线显示,血清鸢尾素与血清鸢尾素联合CRP的曲线下面积(AUC)分别为0.858和0.891。鸢尾素联合CRP更具备预测急性心肌梗死患者发生MACE的临床应用价值,提示鸢尾素能够预测AMI患者MACE事件的发生。

然而,本研究结论具有一定的局限性,如样本量小、未能对心功能受损患者进行研究、未排除用药情况等因素。其次,只对已有现象进行了观察,对其机制未做进一步探讨,鉴于此,本研究揭示的现象仍需更多的基础实验和大样本量、多中心、前瞻性临床性研究来进一步论证。