我国城市湿地公园保护立法研究

李和平

梁 洪*

与欧美国家相比,中国在湿地领域的研究相对较晚,直至20世纪80年代“湿地”的概念才被引入和推广。20世纪90年代,我国部分地区才开始对建设湿地公园进行探索,2004年国务院办公厅发布《关于加强湿地保护管理的通知》,建设部提出了“城市湿地公园”的概念,并于2005年颁布了《国家城市湿地公园管理办法(试行)》和《城市湿地公园规划设计导则(试行)》,同年建设部通过了第一批国家城市湿地公园。近年来,学术界对城市湿地公园的研究主要集中在城市湿地公园的环境影响和水环境处理[1-3],城市湿地公园的功能[4],城市湿地公园规划设计应当注意的问题[5-6],城市湿地公园建设与维护存在的问题[7-9],从个案出发研究国家城市湿地公园保护与开发[10-11],城市湿地公园评价体系[12-14],以及国外城市公园管理体系等领域[15-16]。在立法和治理方面,杨锐和张振威等学者关注国外国家公园和城市公园规划建设与治理[17-21],这些成果极大丰富了城市公园研究的内容,但是这些研究主要是从宏观的意义上研究国家公园和城市公园,缺乏专门针对城市湿地公园立法和治理的研究。梳理文献发现,学界对城市湿地公园立法与治理成果十分稀缺[22]。

住房和城乡建设部原副部长仇保兴认为:“城市湿地公园的水生态是城市生态的核心。……不注意保护生态的多样性和水景观的丰富性,毁掉了这些水景观就是毁掉了这些城市的未来。[23]”这说明城市湿地公园对城市生态和城市可持续发展的重要性。欧美国家非常重视湿地及其城市湿地公园领域的理论与实践研究,在城市湿地公园的开发利用方面取得了显著成效,美国构建了联邦、各州和地方的法制体系[24],创建了社区参与的共管共建管理体系[25],拓宽保护资金和技术的支持体系[26]。澳大利亚的保护立法,联邦和地方各有侧重、互相补充[27]。城市湿地公园建设在我国只有十多年时间,不管是在法制建设还是在治理体系上,都存在许多问题。因此,对我国国家城市湿地公园的立法保护及治理作全面梳理和研究,寻找其中存在的不足,提出相应的对策,为推进和完善我国国家城市湿地公园的保护立法和治理提供助益。

1 我国城市湿地公园保护立法与治理现状

1992年7月31 日,我国正式加入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(以下简称《湿地公约》),加入公约对我国的湿地保护具有里程碑式的意义,“湿地”逐渐被人们认识和重视。1994年,国务院出台了《自然保护区条例》,其中第十条第三款规定:“具有特殊保护价值的海域、海岸、岛屿、湿地……应当建立自然保护区。[28]”这是我国的立法规范中第一次明确了对“湿地”的保护。《海洋环境保护法》则强调了对“滨海湿地”的保护。2003年国家林业局出台了《全国湿地保护工程规划》,提出了保护现有湿地,恢复被污染和不断退化的湿地,构建湿地保护体系。2004年6月5日国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》,2016年11月30日下发了《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》,2016年11月发布《全国湿地保护“十三五”实施规划》,2017年10月住房和城乡建设部通过了《城市湿地公园设计导则》和《城市湿地公园管理办法》(表1)。

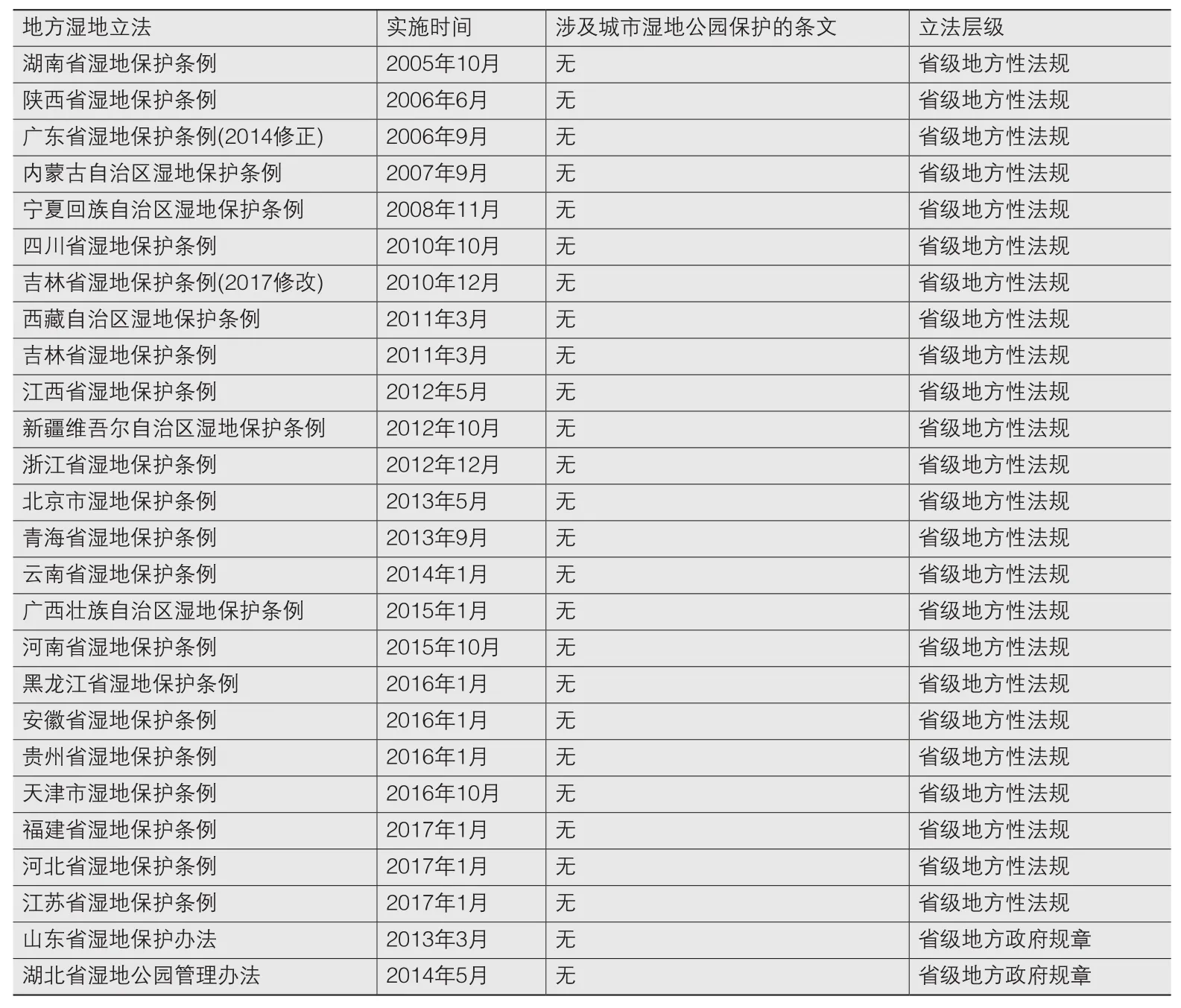

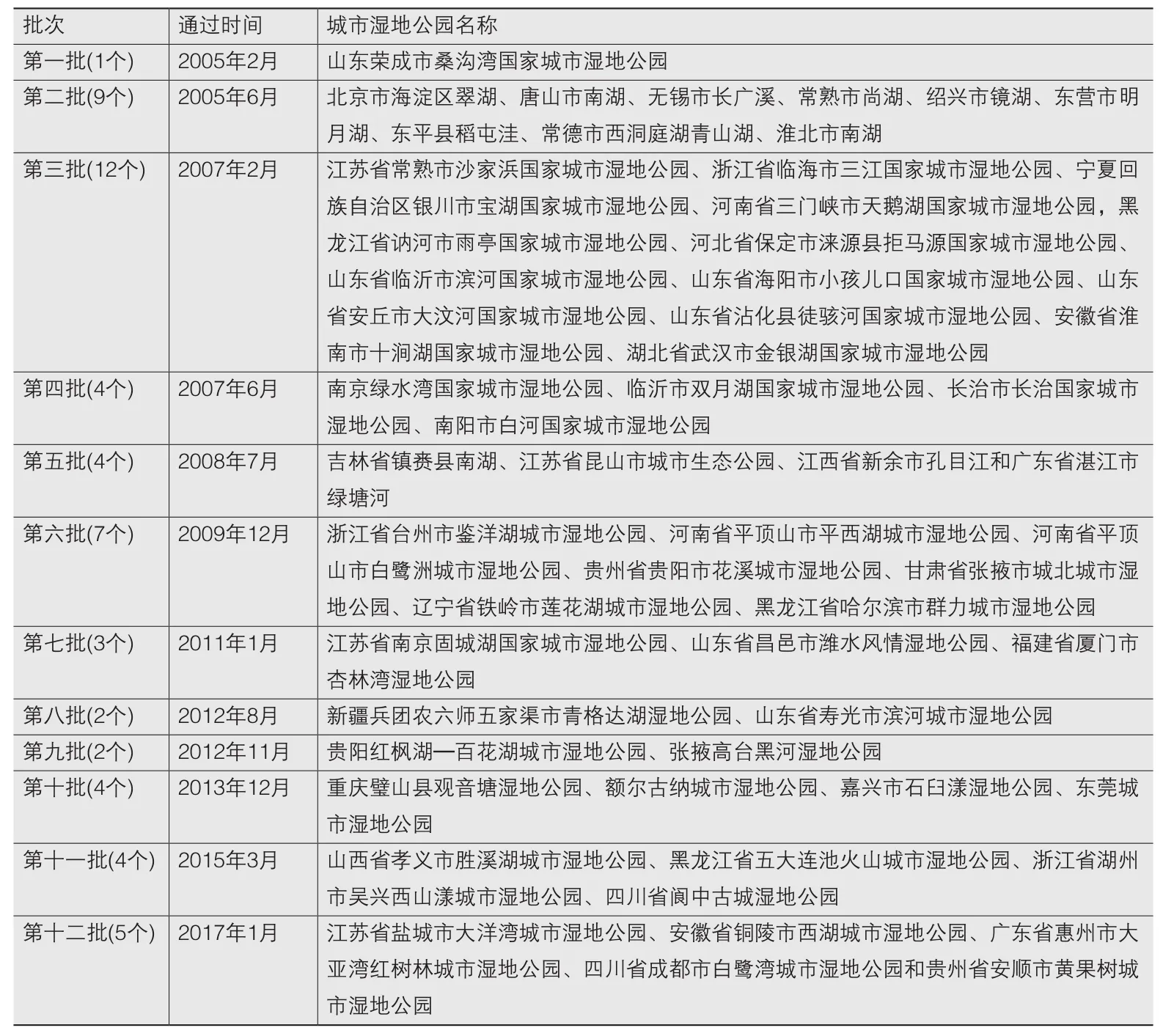

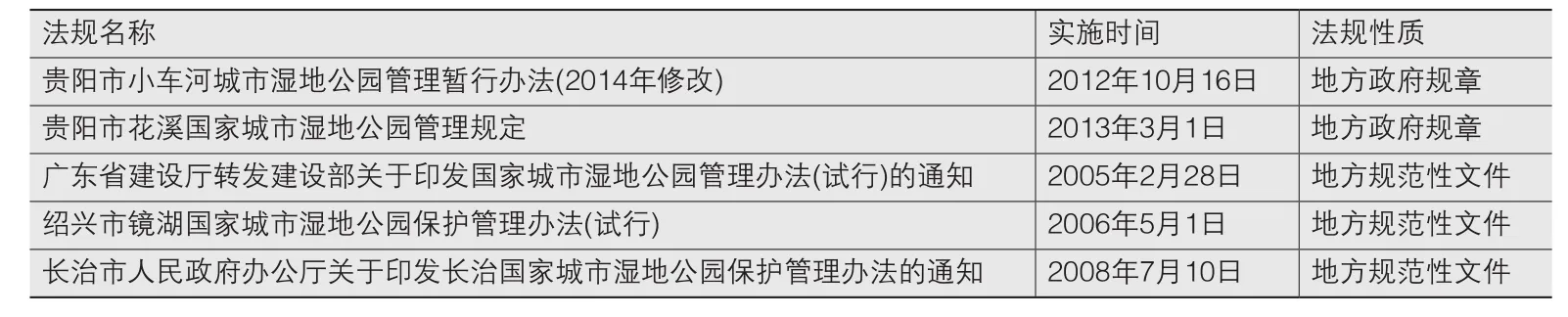

在湿地保护的地方立法层面,2005年7月30日,湖南省人大常委会通过了《湖南省湿地保护条例》,截至2017年11月,共有24个省出台了专门的湿地立法,山东和湖北两省则出台了省级地方政府规章(表2)。这些地方性法规和政府规章主要针对“湿地”进行保护,包括自然湿地、人工湿地和湿地公园。通过研究这些法律法规和规章文本发现,没有一部有专门的章节或条文对“城市湿地公园”或“国家城市湿地公园”作出明确规定。从2005年2月建设部发布第一批国家城市湿地公园名单至今,有12批次总计57个城市湿地公园被确定为“国家城市湿地公园”(表3)。通过检索中国法律信息网和北大法宝网,只有3个地方制定了4部专门针对国家城市湿地公园的立法(表4)。

表1 国务院及部门规范性文件

表2 省级地方湿地保护立法

2 我国城市湿地公园立法与治理存在的问题

2.1 我国城市湿地公园保护立法层级不高

2005年2月,建设部出台了《国家城市湿地公园管理办法(试行)》,同年6月发布了《城市湿地公园规划设计导则(试行)》,在过去十多年时间里,这2部规范性文件成了城市湿地公园设计和管理的最高准则。2017年10月,这2部规范性文件被《城市湿地公园管理办法》(建成[2017]222号)和住房和城乡建设部办公厅印发的《城市湿地公园设计导则》(建办城[2017]63号)所取代,新颁布的2份文件,并不是严格意义上由全国人大或全国人大常委会制定的法律,也不是国务院颁布的行政法规,其效力等级低于法律,这说明我国城市湿地公园保护立法层级不高。在地方的保护立法层面,贵阳、绍兴和长治则出台了有针对性的政府规章和地方规范性文件,但均无地方人大或地方人大常委会制定的法规。可见,各地采取的更多是策略性和管制性的办法。不管是部门规范性文件,部门工作文件,地方规范性文件,还是地方政府规章,其效力和威慑力均不如法律层级高,调整范围不如法律广。

2.2 《城市湿地公园管理办法》存在缺陷

2017年10月出台的《城市湿地公园管理办法》取代2005年颁布的《国家城市湿地公园管理办法(试行)》。这说明全国范围内的城市湿地公园统一纳入《城市湿地公园管理办法》的保护之下。实际上,国家城市湿地公园有别于其他层级的城市湿地公园,立法制度上应该区别对待。首先,国家城市湿地公园对生态平衡和城市安全的影响十分重要,应当将国家城市湿地公园的立法和治理上升到国家战略的高度。其次,《城市湿地公园管理办法》只有15条,缺乏直接而具体的专门针对国家城市湿地公园进行保护的条款,办法的条文含糊、笼统,缺乏可操作性。最后,城市湿地公园地处城市或者城郊,涉及国土资源、城市管理、交通、农林等多方利益,保护管理职责仅依靠住房和城乡建设部恐难以胜任。

2.3 “城市湿地公园”类别和定义不清,地方保护制度缺位

表3 2005—2017年通过的十二批次57个国家城市湿地公园

表4 地方颁布的国家城市湿地公园管理办法

《湿地公约》对湿地的定义为:“湿地系指不问其为天然或人工、长久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。[29]”《城市湿地公园管理办法》对湿地的定义与《湿地公约》一致,对城市湿地公园的定义是建立在城市湿地的基础上,认为“城市湿地公园是在城市规划区范围内,以保护城市湿地资源为目的,兼具科普教育、科学研究、休闲游览等功能的公园绿地。”《城市湿地公园管理办法》第六条规定:“城市湿地实施全面保护、分级管理。”办法除了对国家级城市湿地公园的申请条件做了明确规定之外《城市湿地公园管理办法》第六条规定的申请条件:城市湿地实施全面保护、分级管理,具备下列条件的城市湿地公园,可以申请设立国家城市湿地公园。1)在城市规划区范围内,符合城市湿地资源保护发展规划,用地权属无争议,已按要求划定和公开绿线范围。2)湿地生态系统或主体生态功能具有典型性;或者湿地生物多样性丰富;或者湿地生物物种独特;或者湿地面临面积缩小、功能退化、生物多样性减少等威胁,具有保护紧迫性。3)湿地面积占公园总面积的50%以上。对省级、市级和县级等地方层级的城市湿地公园具体标准,如面积、特征、功能和保护的具体要求均无规定。第十条规定:“已设立的国家城市湿地公园应标明界区,设立界碑、标牌和保护标识,并按申报方案明确管理机构、建立技术与管理队伍、保障保护管理资金。”但是,已经建立的国家级城市湿地公园,有些至今尚无明确的管理机构,有些委托给企业管理,设立旅游景区有限公司,更多注重公园的开发和利用,而忽略了对公园的保护。

2.4 城市湿地公园涉及多方利益,管理主体不明,职责不清

我国在1992年7月加入《湿地公约》之后,国务院在国家林业局设立了国际公园履约办公室,1988年国务院授权国家林业局负责湿地的保护工作。国家环保总局负责湿地环境的保护,农业部负责指导与农业相关的湿地开发和利用,协调宜农适农湿地的保护监督和管理。总而言之,目前的法律规范体系中,并未明确各级城市湿地公园的具体管辖或者统一管辖部门,也没有一个较高层级的统一协调机构和主管责任者。虽然在履行湿地公约上由林业局负责,但是在地方各级行政体系中,并未明确林业局的地位,在实际操作中住房城乡建设部对城市湿地公园的申请、规划、管理和监督拥有更大的话语权。可见,城市湿地公园的管理主体不明、职责不清,容易产生部门之间的拖拉和扯皮现象。

3 城市湿地公园保护立法与治理体系之完善

3.1 制定一部全国性的城市湿地公园立法规范

2017年10月13日出台了新的《城市湿地公园管理办法》难以调整多方利益关系。我国已经建立起五十多处国家城市湿地公园,还有数量众多的其他各类城市湿地公园,有必要制定一部统领全局,能够协调各方利益关系和有效保护各类城市湿地公园的国家级立法。由全国人大常委会适时出台城市湿地公园保护的法律,或者参考自然保护区的立法模式,由国务院制定一部《中华人民共和国城市湿地公园保护条例》,不管是在理论上还是在实践上,制定全国性和调整多方利益关系的法律规范已经具备较为充分的条件。立法应当明确以下几点:一是对城市湿地公园进行分类,进行差别保护;二是明确责任主体。城市湿地公园涉及各方利益,应当明确城市湿地公园的主管单位和职责,不能多头管理;三是规范城市湿地公园的开发利用、检测、评价和补偿等事项,建立相应的制度体系。城市湿地公园的开发利用和生产经营活动应当经正当合法程序审批,并且应当严格控制,涉及权益转让、授权等重大事项应当公开,接受社会监督。

3.2 地方立法应当因地制宜,制定实施细则

2015年新修改的《立法法》第七十二条规定,设区的市“在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。[30]”具体而言,地方立法应当明确以下内容。一是细化辖区内国家城市湿地公园有偿利用规定。各类城市湿地公园具有生态价值和经济价值,地方立法应当根据本地实际,制定相应的有偿使用规定。二是立法要对城市湿地公园的环境影响进行评价、监测作出要求。建立科学的环境评价体系,严格各方职责,做好预防工作。三是建立调查监测和公民监督制度。立法应当要求行政部门定期对城市湿地公园进行专项监测,做好数据收集工作,制定资料档案库,及时向社会发布监测结果,社会公众对破坏城市湿地公园的行为要及时检举揭发。

3.3 国家城市湿地公园应当“因园制法”和“一园一办法”

国家级城市湿地公园的立法保护除了国家和地方立法之外,还应当根据具体情况“因园制法”和“一园一办法”,即一个国家城市湿地公园应当制定一部管理办法。截至2017年11月,我国已经发布的12批次57个国家城市湿地公园,只有贵阳小车河国家湿地公园、花溪国家湿地公园和绍兴镜湖国家湿地公园实现了“因园制法”和“一园一办法”,其余的国家城市湿地公园保护只能依靠《城市湿地公园管理办法》和各地制定的湿地保护条例。问题在于《城市湿地公园管理办法》是宏观立法,地方湿地保护条例调整范围是所有的湿地,针对性不强,缺乏可操作性,未能起到严格保护的效果,而“因园制法”和“一园一办法”可以明确管理机构,确立责任主体,保障管理经费,能够保证城市湿地公园的有效保护。

3.4 立法应当明确破坏城市湿地公园的行政责任、民事责任和刑事责任

《城市湿地公园管理办法》只有第十五条是责任条款,其中规定:“对管理和保护不利,造成湿地生态要素、生态过程、生态功能等受到破坏的国家城市湿地公园,责令限期整改。整改后仍不符合要求的,撤销其设立命名,并予以通报批评,对有关单位和人员依法依纪追究责任。”这一规定缺乏可操作性。立法应当区分不同情形,规定破坏城市湿地公园责任主体的行政责任、民事责任和刑事责任。具体而言,在行政责任方面,对导致城市湿地公园破坏,生态功能减损甚至丧失的,应当承担相应的行政法律责任,责任主体包括单位和个人。在民事责任方面,民事诉讼法赋予了相关团体和检察机关提起公益诉讼的权利[31]。刑事责任方面,单位和个人对城市湿地公园进行破坏,造成严重后果,在社会上产生恶劣影响的,应当承担相应的刑事责任。

4 结语

城市湿地公园具有多重功能和价值,对提高人们生活质量和推动社会发展具有十分重要的现实意义。我国在城市湿地公园的保护立法和治理体系上还存在诸多不足,因此,制定一部全国性的法律法规以及地方立法完善城市湿地公园保护的相关细则成为时代发展的要求。建立从国家到地方,从宏观到微观的立法保护和治理体系,使城市湿地公园的生态价值和经济价值达到最佳平衡,实现经济社会的可持续发展。