以体力活动多样性为导向的城市绿地空间设计优化策略

1 研究背景与意义

根据世界卫生组织定义,体力活动(physical activity)是骨骼肌所产生的任何需要消耗能量的身体运动;通常基于步行、骑行、运动和休闲活动引发,可以在任何技能水平上进行或为了娱乐而进行①。缺少体力活动会导致人们在能量摄入-消耗方面失衡,使肥胖、心血管疾病等多种慢性病的发病率上升[1-3]。2012年发布的一项比较研究中显示,在过去20年间,美国、英国、巴西、中国和印度的成年人体力活动水平均呈下降趋势,其中中国和巴西相对下降最多;相比1991年,2009年中国成年人周平均体力活动时间下降了46%,研究预测2030年将下降超过50%[4]。另一项报告预测,我国到2050年将有超过9%(2000年是4%)的国民生产总值用于预防和控制由于不良饮食、缺乏运动导致的慢性病[5]。在环境与体力活动关系的社会生态学模型中,建成环境是影响体力活动的重要方面[6],其中,城市绿色空间被认为是关键的空间要素之一[7]。增加体力活动可有效降低慢性病的发病率,而城市绿地空间为体力活动提供了场所,其优化设计将提高体力活动的频率、时长和类型。

基于健康促进的设计理念,本文致力于集中明确影响体力活动多样性的城市绿地空间设计要素。通过选取上海市中心城区2个城市公园作为案例,研究划定了案例中特定尺度的多个绿地空间单元作为样本进行实地观察记录,获得在这些样本空间单元中的活动情况数据。通过建构模型,研究定量分析了体力活动多样性与绿地空间设计要素之间的相关性,识别显著影响体力活动多样性的场地特征和植被特征,并基于此探讨城市绿地空间优化设计策略。

2 绿地空间要素影响体力活动的相关研究

城市绿地空间可作为活动场所、出行的目的地和目的地之间的路径(例如穿过绿道到达商店),提供体力活动的可能性[8]。已有文献证明城市绿地空间的特定场所特征和植被特征与体力活动存在相关性。

在综合性研究中,Gilescorti借助电子设备记录居民的体力活动地点和频率,建立了体力活动与绿地空间要素的多元线性回归模型,发现规模大、绿地质量高的城市绿地空间能对体力活动产生积极作用[9];Besenyi等证明充足的活动空间、悦目的植被景观等对体力活动的强度具有促进作用[10];应桃园等以杭州5个城市公园为例,通过问卷调研收集游客体力活动类型及游客对公园内的景观建设、道路流畅度、路面状况(宽度、材质等)和公共设施的评价数据,发现丰富的公园植被景观、充足的休闲活动空间以及多样的健身休憩等设施是促进游客体力活动的显著影响要素[11];李昕阳等在适老、适童的社区公共空间研究中,通过对天津市5个社区发放问卷、访谈、制作个人行为地图等方法收集了老人和儿童对于空间认知和活动需求等数据,用多元线性回归的统计方法得到影响老人、儿童体力活动的相关绿地空间要素[12],研究结果证明,丰富且有季节性变化的植被和花卉搭配对促进老人和儿童进行户外体力活动、提高活动多样性有积极作用,同时,场地形态对活动类型有一定影响:大型开敞空间内活动较丰富,多为动态活动,而小型独立的空间单元一般通过设置景观节点(如喷泉)吸引人流,提高活动的可能性[12];此外,刘滨谊等在探讨建立和优化我国城市绿地系统规划指标体系的研究中,从多个维度提出了可能影响体力活动的绿地空间设计要素指标:在生态效益维度,主要是达到绿地的便利程度、绿地间的通达性和景观多样性;在经济效益维度,主要是绿地空间的郁闭程度、树种配置状况和城市绿地区位;在景观效益维度,主要是绿视率和游览观赏效应等。此研究尤其强调了将绿化三维量指标,如绿视率,纳入绿地系统建设和评价体系将大大提高绿地系统规划的质量[13]。

在具有针对性的研究中发现,绿地空间的场地形状、绿植的种植方式和种类,以及场地内设施等都与体力活动有一定的相关性。首先,Rodie在通过观察和采访公园游人时发现,场地空间形状中环形道路比线形道路更有利于促进居民进行持续的步行活动,其原因可能是环形道路指向明确、有助于从心理上提高步行者的积极性[14]。其次,Lindal在城市道路景观对于行人活动的影响研究中,提出植物的高矮、间距、密度以及不同种类的配比等能够营造不同特点的活动空间和景观体验[15]。而在不同植被类型对体力活动的多个实证研究中证明,乔木和地被都对体力活动有一定影响[6-7,16]。Janssen和Rosu发现,11~13岁儿童的体力活动与其住所1 000m范围内未开发的乔木面积之间呈显著正相关[6];Suminski等发现在美国县级区域层面,距人们住所一定范围内的草地面积与体力活动呈正相关[7]。而在多个植被类型的对比研究中,Tsai等指出乔木比地被在促进人的体力活动上表现更为积极,其对此作出的解释是乔木树冠能为人们的体力活动提供更加多样化的户外空间,且乔木树冠形成的树荫空间能供人们休息纳凉[16]。另外,Schipperijn等发现良好的场地视线[17]、公园的设施配置,包括运动场、灯光、水景等场地特征要素均与活动多样性存在一定的联系[17-18]。

图1 研究案例及其周边用地

综合国内外研究成果,城市绿地空间对体力活动的影响研究已越来越受到关注。已有研究大多以整个公园为研究对象,但对公园内部空间的细分研究较少;在获取公园内活动情况数据作为研究模型的因变量时,多数研究也以居民的主观评价作为主要参考。因此本研究选取上海城市公园作为绿地空间的典型研究对象,划定内部空间单元,通过实地观察获取活动数据,并基于地理信息系统(GIS)获取空间数据,分析体力活动多样性与绿地场所要素和植被要素的相关性。

表1 绿地空间特征要素及其变量提取

3 案例选取和模型构建

3.1 案例选取与研究单元

选取上海市中心城区2处综合性绿地:人民公园和延中绿地静安段作为研究案例。其中,人民公园总面积9.82hm2,南邻上海市人民政府以及人民广场,周边用地性质以行政办公、文化设施及商业用地为主。延中绿地静安段总面积7.21hm2,毗邻延安高架与南北高架,周边用地性质以居住用地为主(图1)。

相关研究显示,25m是户外空间的适宜尺度(方便人们辨认彼此表情、方便交流);为避免产生隔绝感,空间交往距离不宜超过30m[19]。因此,本研究以30m见方的正方形(约0.1hm2)在案例公园中进行空间划定作为分析样本,覆盖案例中不同特征的空间,进行数据收集,最终确定40个分析样本,其中人民公园21个,延中绿地19个(图2)。

研究团队对40个分析样本进行了实地观察记录,基于地理信息系统,收集获取数据,包括分析样本中硬质场地的面积和形状、植被情况及活动类型等。

图2-1 人民公园分析单元空间分布示意

图2-2 延中绿地分析单元空间分布示意

3.2 变量提取

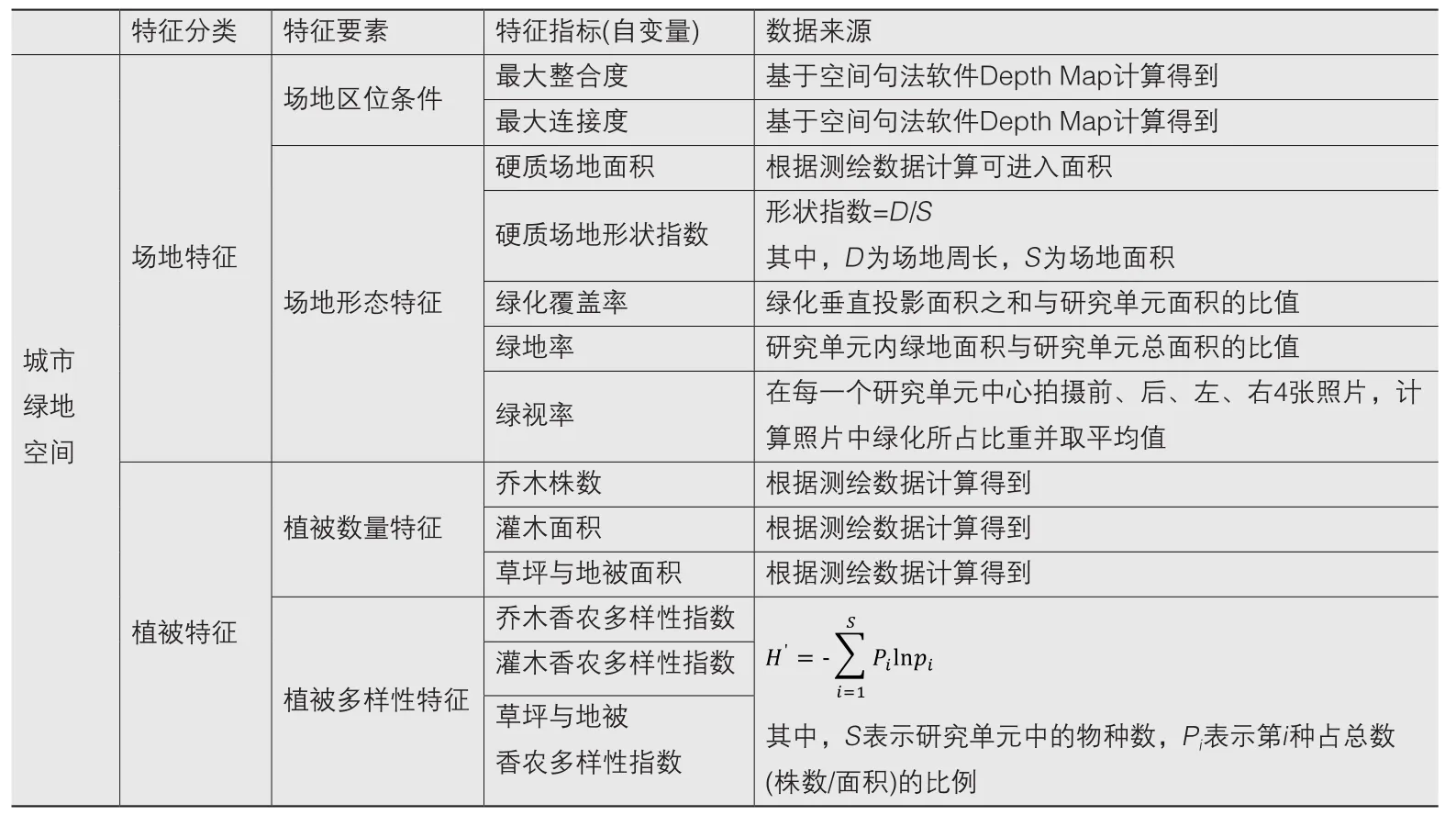

基于收集到的数据,将绿地空间特征分为场地特征和植被特征进行变量提取。其中,场地特征包含样本的区位条件、活动空间的形态特征和整体绿化状况;植被特征包含植被的数量特征和多样性特征(表1)。

在场地特征方面,选取整合度和连接度反映区位条件。整合度是以空间深度为基础计算得到的指标,它刻画了某一空间与其他空间集聚或离散的程度,能够衡量一个空间吸引人群到达的交通潜力。整合度越大,空间越集聚,空间单元在整个空间系统中吸引到达的潜力越高[20]。连接度指系统中与其他空间直接相连的空间数目;连接度高的区域有较多的出入口,人流穿过性强[21]。同时,利用硬质场地表征可活动空间,将其面积和形状指数纳入模型。整体绿化状况采用绿化覆盖率、绿地率与绿视率反应绿化的二维和三维状态。在植被特征方面,研究采用了植被数量和多样性2类指标。植被数量分别为乔木的株数和灌木、草坪与地被的面积。植被多样性则采用香农多样性指数(Shannon-Weiner指数)进行表征[22]。

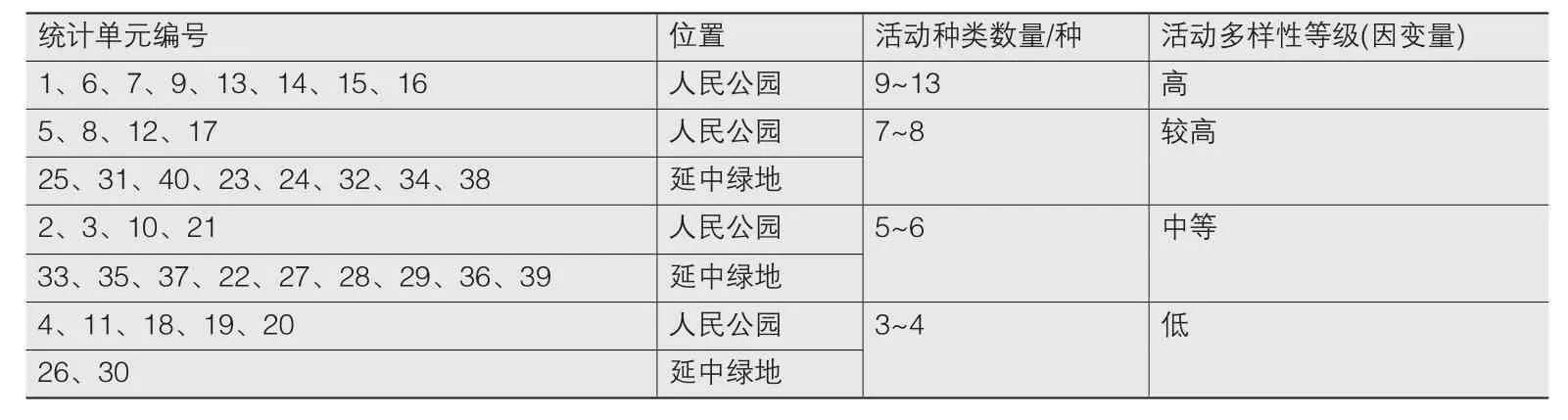

体力活动多样性作为模型的因变量,数据来源于实地观测。本研究在每个案例公园中均选取1个工作日与1个非工作日进行活动记录。研究者从6:00—17:00,每隔1h记录场地中的人数及其所进行的具体活动类型,每日每处共记录12次,活动类型包括使用健身器材、跑步和棋牌等22种。基于每个统计单元中的活动种类总数,通过SPSS软件进行分箱化处理,将该连续变量转化为有序分类变量,并按照活动多样性水平由高到低将40个研究样地归为高、较高、中等和低4个等级(表2),相对应,因变量采用1、2、3、4纳入模型,表征活动多样性等级。

3.3 模型构建

研究以城市绿地空间特征(包括场地特征和植被特征)为自变量,体力活动多样性等级为因变量,构建有序逻辑回归模型。模型通过优势比(Odds Ratio,OR)解释逻辑回归系数,表征自变量每增加一个单位,因变量由低到高变化的可能性。

为识别场地特征和植被特征独立和共同的影响作用,本研究建构了3个模型。模型的自变量分别是场地特征、植被特征和二者同时纳入,以明确显著影响体力活动多样性的要素。

4 模型结果和讨论

在体力活动多样性与城市绿地空间特征的3个有序回归模型中,要素的显著性在3个模型中略有差异,显著影响的正负方向在3个模型中一致(表3)。

在场地特征方面:1)在与区位条件相关的2个指标中,最大整合度与体力活动多样性显著正相关,与最大连接度不显著相关。整合度高的区域能够方便公园所有其他区域的人群到达此地,提高空间的活动多样性;而连接度高的区域一般意味着穿越性交通较多,活动相对单一。2)场地形态特征与活动多样性不显著关联,可能由于所选空间分析样本位于高密度城区且场地使用较为饱和,因此,场地形状对活动多样性水平的影响不明显。3)场地的绿化状况与活动多样性显著相关。其中,绿化覆盖率与体力活动显著正相关;绿视率与活动多样性呈显著负相关。绿化覆盖率高,表明草本植物或灌木覆盖面积大或具有大型树冠的乔木较多,而该类绿地空间能够吸引更多的活动人群并提供更加舒适的活动环境,从而在一定程度上实现活动类型的多样化。绿视率指人视野中自然绿色景象所占视野面积的比例[23],反映了从人的视觉角度对绿化环境的感知,绿视率较高的区域往往在人的视野范围内有较多冠大荫浓的乔木,空间被植被围合的程度较高,空间开敞度低、私密性强,活动类型比较倾向于个人或小集体相对静态的活动,如阅读、下棋和聊天等。

在植被特征方面:1)乔木株数与活动多样性呈显著正相关。乔木形成的林荫空间(覆盖空间)有利于多种活动的发生。2)灌木的面积与活动多样性呈显著负相关;而灌木的多样性与活动多样性呈显著正相关。对此的解释是灌木枝下高较低,其种植区域往往无法提供活动场地,因此灌木面积越大越限制了多种活动的可能性。而灌木高度具有近人尺度,能够为静态活动提供良好的庇护环境,同时可在游人游园欣赏植物时吸引视线,其多样性有助于促发活动多样性。因此灌木的配置应注重面积小和多样化。3)草坪和地被的面积与活动多样性呈显著正相关。随着城市绿地低成本维护的推进,越来越多的草坪与地被不仅提供绿色开敞的视觉体验,更成为开展各种休闲游憩活动的良好场所,因此分析数据表明,增加草坪和地被的面积有利于活动多样性的提升。

表2 活动多样性特征及变量提取

5 设计优化

5.1 设计优化策略

基于定量分析提供的线索,选取研究案例中部分绿地空间分析单元进行设计优化示范。代表性绿地空间分析单元包括:滨水区域、集中休憩区域、游赏停驻区域和边界区域。分别选取设定改造空间样本和对标空间样本,通过关键绿地空间指标的对比,提出优化指标的空间目标和改善策略,包括提高场地的可达性、塑造半开敞空间、合理配置乔灌草比例等,以营造具有一定庇护感、视线通畅、活动场地开敞且具有景观吸引力的绿地空间,促发更加多样的体力活动(表4)。

表3 序列逻辑回归模型结果

5.2 优化设计指标

在场地特征的整体绿化状况方面,绿化总体控制指标有待延续与完善。绿地率、绿化覆盖率作为城市绿地空间建设、管理与评价的传统核心指标,对于场地活动多样性的提升起到了较好的设计引导作用,是塑造促进体力活动的健康环境的基本保障。

作为城市绿色空间心理感知的重要指征,绿视率与人的行为及健康之间的复杂联系有待进一步研究分析。“绿视率”的研究起源于环境心理学,基本结论是人的心理感受与所处环境的绿量有密切关系,植物的绿色可以通过视觉刺激人的大脑,使人产生积极的心理感受[24]。新加坡、中国香港、日本东京等高密度城市陆续采用“绿视率”指标,并提出分级评价标准[25]。以日本为例,青木阳二研究发现,绿视率高于25%时,人会对周边环境绿化有较好的感受,高于50%时会认为绿化感受很好[26];2010年京都推出的《绿地基本计划》在提出绿化目标时引入了“绿视率”,作为补充“绿化覆盖率”的三维绿化指标[27]。绿视率通常设定指标下限,但在本研究中证明,绿视率越高,活动多样性反而越低。分析原因可能是:1)绿视率较高的区域往往上层覆盖较多冠大荫浓的乔木,中下层灌、草形成封闭空间,由于四周绿植的遮蔽,空间开敞度低、私密性强,活动类型比较倾向于个人或小集体相对静态的活动;2)绿视率指标的测定时间一般选择夏季,研究样本所在城市(上海)夏季空气湿度较高,乔灌草形成的高绿视率空间阻碍了空气的快速流通,不利于场地通风及降低空气湿度。因此针对绿视率的研究有待深化,以明确绿视率的上限,综合考虑身心健康,从能更好发挥这一三维指标的作用。

表4 以活动多样性为导向的绿地空间设计优化策略

在植被特征方面,本次的定量研究结果显示,灌木的植物多样性指标与体力活动多样化存在显著正相关性。在以体力活动多样性为导向的城市绿地空间设计中,应加强对植物多样性指标的关注应用和细分研究。对于二者关系的研究,环境心理学领域已有一定的理论基础:一方面,植物是绿地空间环境特征中易识别性的重要组成部分,与路径、节点、区域、标志和边界等环境意象的形成有着密切联系[28],合理配置多种类型植被的绿地空间易形成与其他空间的差异化特征,从而吸引使用者关注、使用并驻留;另一方面,人类大脑接收的环境信息来自于不同的感知器官,剔除味觉后,视觉、听觉、嗅觉、触觉感知器官接收的信息量占比分别为80%、14%、2%和4%[29],多样的植物以其色彩、质地、气味等特征的丰富变化提供覆盖多种感官的感知信息,并且可以通过多种植物组合延长观赏期。与乔木及草坪和地被相比,灌木树冠矮小,多为近人尺度,树冠占据空间不大,但常具有鲜艳美丽的花朵与果实,形体和姿态变化丰富且多为丛生,在空间设计时可用于阻挡视线或组织、分割活动区域。因此,灌木多样性可明显提升绿地空间的识别性和认同感,有助于塑造具有多元特征的活动场地,丰富的感知体验促进更为多样化的人与植被之间的行为互动,进而促发多样化体力活动。进行城市绿地空间设计时倡导植物多样性,不仅要从视觉感受上丰富植被景观层次、从环境可持续上提高绿地生态平衡能力,同时也要从生理、心理等方面对使用者行为产生影响。从促进多样化体力活动的角度出发,在设计指标优化过程中需要突破传统对于乔木使用的强调,应对灌木的合理配置与多样性指标优化予以更多关注。

6 结语

提高绿地空间内体力活动的多样性可满足人群的多元活动需求、促进体力活动的时长和频次,进而推进公众健康。在微观尺度上可通过优化城市绿地空间的场地特征和调整植物配置,支持绿地空间内多元化的体力活动类型。本文通过对城市绿地空间的场地特征和植被特征与活动多样性的相关性研究,明确城市绿地空间的整合度、连接度、绿化覆盖率、绿视率、各类植被的面积和灌木多样性显著影响活动的多样性。场所功能需要重点考虑其在公园空间内部的区位条件(整合度和连接度),合理布局,例如整合度高的区域应设置多样的活动设施;绿化覆盖率、乔木数量和草坪地被面积的绝对数量多,有利于活动的多样性开展;灌木设置应降低其绝对面积、增加种类;绿视率则有待进一步深化分析,明确其阈值。

在促进人类健康的城市绿地空间营造中,有待更多实证分析,明确场地特征和植被特征对人群体力活动的影响,综合考虑生理和心理健康,制定细化标准和设计策略,从而提升绿地空间的精细化设计和管理水平。

注释:

① 来源:http∶//www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/en/。

注:文中图片均由作者绘制。