珠三角传统风景园林品题系列的类型探析

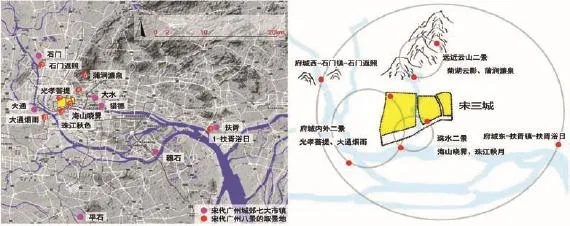

近年来,珠三角地区城乡景观风貌处于快速变更状态中,理解传统风景园林品题系列①(以下简称“品题系列”)的类型及其创作动机、社会功能、创作经验等内容,有助于延续和再塑珠三角城乡空间环境的独特文化意味。有关品题系列的分类方式主要有3种:一是立足于“重品尚味”的传统审美文化特质,从文字组织结构、品题景数、品题字数进行综合分类,为多种组景题名现象提供理论支撑[1];二是立足于用数字的集合来称谓事物的传统,从历史生成的时间出发将其分为自然山水景观集称、城市名胜景观集称、园林名胜景观集称、建筑名胜景观集称4种[2];三是根据传统行政区划体系规律,用“大八景”和“小八景”[3]来区分府县与县级以下的聚落景观题名现象,这为系统研究不同地域城镇体系结构的景观品题文化现象提供参考。本文以区域尺度为逻辑主线,参照上述3种分类方式,根据自宋以来珠三角城镇体系的发展和主要品题系列分布实况,拟从州府府城地、县治城镇地、村落乡居地3个层面及其具体类型,初步探讨品题系列导引、支撑、培育城乡空间环境特色发展的多样化社会功能(图1)。

1 珠三角传统风景园林品题系列的时空分布及其主要成因

随着科举制度的推行,唐宋时期的士大夫成为“集官僚、文人、学士三位于一身的复合型人才”[4]。他们通过创作有成组题名的景观组诗,来咏颂推行仁政的政绩和山水审美体验,促使城市名胜景观集称的创作目的从“文人幽思”转向“地方胜览”[5]。由于岭南偏安一隅,自秦汉以来五岭以外的移民群体不断南迁,人员流动则为珠江三角洲景观集称生成提供契机,使得宋元时期州府府城地、县治城镇地和村落乡居地3个层面均有品题系列个案生成。

府城地方面,北宋惠州府城的“惠阳八景”(《明嘉靖·惠州府志·地理三》),是嘉州十五景(唐贞观年间629—649年)之后较早出现的城市品题系列。“广州八景”于南宋晚期形成,现存张镇孙所作残缺组诗7首(《明成化·广州志·艺文》)。1152年,香山镇从东莞县析出升为县,140余年后,知府黄棠作《香山邑八景诗》(《明成化·广州志·艺文》),为珠三角地区最早的县治城镇地品题系列。此外,宋皇族赵氏后裔为避世而定居于珠江入海口崖门一带,为表皇族气节终生未仕,以致诗文作品湮没于历史洪流中。魏王八传孙赵怿夫的重孙赵梅南隐居于香山县潮居里,唯恐“不书所见,使其物迹湮没,是林惭涧恧耳”(《明嘉靖·香山县志》)而作八景诗,从而造就了今珠海市首例乡居地品题系列。从社会身份来看,创作者包括入粤的皇族后裔、士大夫家族后裔以及在任外地或本土宦官群体,亦有本土家族乡贤。他们率先将其所居游地赋予品题系列,为本地区注入山水审美文化观念,促使地域文化形象也由单一负面的“瘴疠之乡”转向“绮丽多情”的正面表达。

明代至清中叶,珠三角成为全球海上贸易网络的核心区之一,府县、镇村行政区划体系得到充实。明初宣德六年(1431年),肇庆府知府王莹题名府城地“端州八景”。至此,珠三角地区的三大府城地均有品题系列生成,且随着府城经济文化发展而不断变更,品题系列成为地方览胜和彰显仁政的非物质表达方式之一。广州府、肇庆府、惠州府的多个县治(附郭县之外),均遴选出以县城山水物质格局为基础的品题系列载入相关地方文献中。与此同时,宋元时期迁居于此的庶民阶层,通过桑基鱼塘耕作、经商、科举等方式积累了大量财富,明清时期地方宗族观念以及乡绅个体的自我意识不断强化。乡绅群体以“民众熟悉的血缘关系和地缘关系为纽带,以道德教化为手段……凭借着对地方社会的熟悉和自身权威走向了乡村治理的中心”[6]。他们通过制定家谱、乡约、民规等文本方式,构建和整合宗族社会群落的社会文化知识系统。“小八景”评选一时蔚然成风,又以广州府治下的南海、番禺、顺德、增城、三水五县尤为甚。

2 政经览胜、构筑极点:州府府城地品题系列的文化积淀

唐宋时期,珠三角府城地人居环境进入全面的文化涵养期。佛教、道家、文人士大夫的相关诗文审美活动,以及百姓农渔劳作逐步凝聚着地方特有的文化景观风貌,为优选胜景提供必要条件。3个州府府城地,即端州、广州、惠州的首组品题系列,均采用8个四字格景题,即“二字地名+二字景名”的谨严型品题系列模式。单个景题“确定了在城市空间网络上的可识别性,实现了这样一种标志功能”,8个品题则相当于对府城内外的“物质和非物质文化遗产作一种系统整理”[7]。这3个府城地品题系列有着不同的排序逻辑,奠定了3个城市不同的文化地标品赏模式。

图1 新中国成立前,珠三角地区162组城乡景观集称的空间分布示意图

“惠阳八景”中的“鹤峰晴照”(府城东)和“荔浦风清”(东江水北岸),以及位于西湖内的六处品题景观共同将“鹅城万室”圈定其间,今人戏称950年前陈公就已为惠州城的发展划下圆周。这八景对惠州的人文发展影响深远,后人循迹探索陈公所摄入的景致不断地加以诠释并引发新的诗文创作,使得城与湖的人文关系愈加紧密。宋代以前,广州经济实力雄厚加上中央集权的兴衰轮替,两度成为地方割据政权中心。由于“广州八景”拥有丰富的人文要素内涵作铺垫,加之每个景点都指代了一定的景观地域范围,因而其景题秩序编排上显示出较为复杂的城郊景观圈层关系。抬头二景“扶胥浴日”和“石门返照”分立府城东西方向的远郊市镇,为第一圈层;“海山晓霁”与“珠江秋月”为府城南的珠水两景,“菊湖云影”和“蒲涧帘泉”府城北的云山二景,2对品题前后相携共同构成了府城近郊的第二圈层,每对品题皆为远近二景则为第三圈层;“光孝菩提”立于城内北端,“大通烟雨”立于城西近郊,内外生发为第四圈层(图2)。4个圈层由远及近、远近层第、里应外合地将传统“云山珠水”的城市景观格局清晰地勾勒出来,元明清三代品题系列虽有变更但大体与这4个圈层关系紧密。明初肇庆首组品题系列同样勾勒了自然地理形胜与府城关系,“南山翠盖”和“北岭秀台”这抬头二景就已明示其选景方位,侧面反映出品题系列作为古代城市览胜以彰显其政治、经济繁荣的功利目的愈加明显。其余6个景题两两相对,“崧台月霁”与“石室星罗”礼赞天地之灵、人文之秀,“羊峡归帆”与“白沙鹭聚”绘事峡江归帆、鱼飞禽鸟图画,“鼎湖樵唱”与“五显渔歌”共谱渔樵应和、湖乡生辉曲。3个州府府城地首组品题系列均广摄万象、优选景致、简约题名、严谨组序,各个景题相互生发为府城塑造了一个完整的艺术整体形象。

3个府城地品题系列均有数次变更,不同时空审美因素使府城文化内涵不断增殖。“层累叠加的文学书写正是一个文化地标得到确认的条件”[7]。品题系列所涉及的景点一经品题,便开始吸附和积淀不同层面的文化意义,其文化辐射和影响范围不断扩展,从而衍生出不同的阐释文本。这一组群艺术作品的意义“不再固定不变的,而是过程性和生产性的,是主体与对象以及交互主体性的产物,期间充满了协商性和对话性”[8]。以明万历时期的两版端州八景为例,第二组八景保留了首组八景的4个景题,而后四景题虽然是两两相对的关系,但意义有所变更。其中,“羊峡雄开”与“鼎湖巨镇”取景点未变,但用词上更为贴切地总结了江峡之险奇、湖镇之繁盛。“端溪带绕”与“包井冰清”同为水景,前为形胜之水源脉络,后为日常之生活取水,以示颂赞宋代端州知府包拯治西江水患、开挖民用水井的历史功绩,“冰清”一词更是礼赞包公为政清廉、品德高尚。这次变更历程相隔近160年,可以视为王滢与郑一麟2任知府之间以及数名文化士人、禅僧群体之间的时空对话。用词上的变更则是一种协商和品臻,撷取宋代先贤包公事迹则更能说明文化因子一旦发生,便可供后人穿越时空再次创作。正如冯纪忠先生所言:“艺术的发展不同于科学。科学是突破关系,后者突破前者,前者只剩下历史价值。艺术是共存关系。各自因其质量的高下而长存或消逝。[9]”今人仍追溯各种品题系列的渊源、重塑旧景题、再创新实景等实践活动都表明其具有旺盛的生命力。

图2 南宋广州三城七镇格局与八景取景地示意

区域政治经济地位、府城地自然资源特征、历史人文资源积淀等原因,是影响3个府城地品题系列产生变更的重要原因。广州城的政治经济地位逐渐跃居珠三角区域首位是以唐朝政府派驻市舶使为标志,清乾隆时期两广总督府移迁此地更是凸显其区域核心的地位。由于明代广州城由宋三城并立模式转变为三城融合为一城模式,加之时代文化思潮已转向平民化、世俗化,城市园林以及近郊风景不断开发,城市娱乐职能成分增加,因而明清广州八景以城内和近郊风景为主,一改宋元远近景点均衡分布的气象[10]。惠州和肇庆则分领珠三角东西两翼的广阔疆域,二者品题系列的变更与其府城周边的大型江湖山水湿地息息相关。如肇庆府城近郊的七星岩和东北郊的鼎湖山,明中期以来均有文人、官员、诗僧等赋予品题系列,如“星岩二十景”“庆云十景”。2处风景名胜地以单题的方式入选府城地品题序列中,如“鼎湖濯云”“星岩烟雨”等。惠州方面,府城地错居东江与西枝江之间,历代品题与二江、西湖、府城水利工程紧密关联。首组品题系列“惠阳八景”就已将城与湖关联为一个整体,历代更新以此为框架进行增添或修改。概言之,3个府城地品题系列的变更原因分别是:广州城归因于城市面积扩张和政治地位提升;肇庆则因自然资源丰厚且佛教文化兴盛,府城与名胜地的品题系列都处于生长状态,相得益彰;惠州则因“城湖一体”的发展模式而未有分化。

3 弘毅教化、润饰乡情:县级城镇地品题系列的因循为用

珠三角县级城镇地品题系列绝大多数为8组四字格景题,其品题人一般由知县主持、修撰地方志的文人、乡绅以及相关往来名士等群体构成。他们是儒家仁政的实际推行者,本着弘毅教化的社会责任心,极为注重农耕和本县文化教育。因而,县治城镇地的八景命名行为,还有着建构乡土社会文化的实际意义。

清中叶花县从番禺县析出,知府王永名进行品题时认为不必过于恭维和夸耀花县的山水形胜。“若夫伐山则可资材木,引水则可溉田畴以足民生,不必与峨眉庵书较名胜也”(《清康熙·花县志》),注重农耕民生问题才是县令乃至文人题名的内在动机,其品题范围由远及近地点出守护花邑大片平原的巑峰和珠水支流的自然光色胜景。又如从化县令张德桂认为明代从化八景,不足以彰显从化的山水形胜之秀,“从化名胜最少,而景实寥寥焉,惟风门、五指、百丈,差强人意”,因而从儒家文化和民间信仰2个角度添补大景“豸岭塔影”和“观音崖洞”一对、彰显耕读文化的时景“蓝田春耕”和“魁阁秋月”一对、怡情养性的县府眼前小景“荷亭荔色”和“榕根驾虹”一对(《清康熙·从化县志》)。肇庆、惠州2府治下县级城镇地品题系列一经评选,较少变更,广州府则不然。一方面,明清农商文化蓬勃发展使得珠江三角洲城乡物质景观变更较大,尤其是河道形态变迁致使多数旧景消失或者不显,需另选胜景以补全。其中,增城县变更次数多达4次。另一方面,明清广州府土地开发加速,县级政区演变变得愈加复杂,多个新县被析出(如花县、顺德、鹤山等)[11],需用这种表意方式来确证其行政范围内的自然与人文之胜。品题视角方面,这些案例多有重复,如肇庆府的四会“贞山雨霁”与广宁“台山雨霁”、广宁“狮岭胜迹”与德庆“香山胜迹”、德庆“西湾渔唱”与开建“鹤州渔唱”。这种意象套用的创作行为,可以视为艺术典型模式在接收和传播过程中所呈现出的普遍规律,日本接受“潇湘八景”创作模式初期所表现出来的景名雷同现象即是明证。“考殿最于锱铢,定去留于毫芒”,这种精微地品甄出各个地域的差异、个性,乃至品格,还有赖于品题人的艺术造诣强烈的创作欲望。惠州府的博罗和龙门二县则新题居多,题名排序均是由府城内的小地形胜景转向周遭大山大水的卓越处。题数的设置方面,博罗县从明崇祯的“博罗十景”到清光绪《惠州府志》则裁去“北镇登高”和“南津待渡”二景,与其他县城一起统为八景,表现出一定的社会从众行为。

传统县城布局除了依据礼制有序的基本原则外,因地制宜地适应山水环境亦是不可避免的事实。品题人也会依据具体的地理环境、生产方式、社会生活环境以及自身的审美趣味,创作出妙趣横生、质朴清新的品题系列来阐明其审美发现和联想,主要表现在题名关系和景名用词两方面。塔、楼、庙等标志性建筑物具有点缀山河、显示教化、稳定民心等多重功能,往往成为县城品题系列的主景首选,香山县、高明县、从化县、三水县均有文塔题名。以三水县城为例,其文塔被视为“文星开运”的核心处,“奎照三垣光肄水,笔扬七曜贲昆山”,因而以城郊外的文塔、青云桥、水景为题的“雁塔瑶篸”一景,既联系了城内与近郊的风景,亦统摄沧江、昆山以及远处横岭一带远景,是整组题名系列中辐射力最为深远的景观。其品题系列抬头“凤冈梧乳”取自城内东侧学宫、书院处的山冈,“梧乳”象征着该处为全县哺育人才的重地,是生成美好珍贵“瑶篸”景色的重要原因。其余“春涛、夕照、印月、连云、耸翠、层霞”这些河山光色的景名依托“四面山水包络”的特色地理环境,共同烘托着主景,给予三水县城一个内外生发、相互映衬的整体艺术形象(图3)。山水的形态特征往往与一地传说相关联,如高明县明城的“粤台白鹿”和“鹿峒开屏”二景,记录了南越王赵佗射鹿传说和远观鹿峒山群野杜鹃盛开时犹如面面红色旌旗盛况,一虚一实将鹿峒山风景典型化。除渔樵耕读等常见题材之外,地方物产和自然资源也会摄入其中,如民国时期的顺德县“茶步生春”、博罗的“佛迹汤泉”和新安的“玉勒温泉”等。珠三角地处岭海之间,明代以来珠江口设置多处军事据点,如虎门寨、平海卫等,以便管理盐场和海内外贸易。有一定诗文水平的官员,本着弘毅教化荒蛮之地的普遍创作心态和动机,摄取海山奇观、人文建筑进行品题,如“虎门八景”“平海十景”等。由于这些均是国家机构,且品题人多为外来官员,可以视为县城品题系列的衍生类型。

图3 清·三水八景的取景地示意(改绘自《清乾隆·三水县志》)

总体而言,珠三角县级城镇地品题系列虽在格式、意象方面多因循经典模式,但选景方位皆以地方宏观山水形胜为蓝本,题材纳入具有象征意味的塔庙、阁楼等标志性建筑物以及沿袭已久的民俗、传说等物化形态,从而言简意赅地标示了一方堪舆的“品景模式”。景题之间的有序性和景名的写实或象征隐喻性扩展了人们的审美联想,为各个县城构建了一个可供后人不断阐释的开放系统。

4 敬宗睦族、聚焦个性:村落乡居地品题系列的适应变异

珠三角村落乡居地品题系列主要分布于广州府诸县,惠州、肇庆二府偶有几例。明中叶开始,珠水三江入海滩涂地区的沙岛、台地等原始面貌,不断地被堤围系统及其散布期间的桑基鱼塘替换。士人们通过品题系列梳理族群生存环境的社会文化知识系统,更多的是表达其对田园安居生活的礼赞之情,有助于引发和培育集体共同记忆,增强族群认同。清中叶,珠江三角洲宗族社会组织和地方文化系统日趋稳定,南海、顺德以及番禺三县绝大部分地区的八景评选动机变得更为功利,更多是宣扬和“谋求扩大生存空间,优化生活环境以及实现资源的占有和自然与人文边界的明晰”[12]。由于堤围修筑耗资巨大,需多方合作,使得该地区的社会组织呈现不规则的结构模式,大致分为2种:一是由多个家族联合而成的乡堡、墟镇(或可称之为“乡村群”);二是实力较强的单姓宗族,其发展较好的房支亦会组织景观评选。2种聚落环境空间所占据的地理空间尺度不一,其品题系列多以聚居族群熟知的人居环境景象为题材。如果说桑基鱼塘与堤围系统是人们所构筑的可视的物质文化景观,那么品题系列则是观念文化景观中的典型。

“乡村群”方面,突出代表为“四大镇”与“四大聚”之一的南海佛山乡,以及位于最大的水利工程桑园围内的九江乡、龙江乡和龙山乡三乡。明景泰年开始,这四地的土地开发重心均从丘陵台地转向平原沙田,从而成为联系西江、北江下游主航道的重要聚落节点。四地均有乡志、皆有八景,是珠江三角洲最早的4套地方文献志书。其中,清雍正时期佛山因其商贸繁荣而设同知,政治地位略优于其他三乡。佛山镇“实现了由明代的单一经济功能,向清后期区域经济中心、政治中心双重角色的演变”[13],明清2组品题系列的审美趣味差异反映了这一转变。明代佛山八景为“海口浴月、古刹经声、石云晚唱、庙前鹊歌、罗汉朝佛、白马扬波、明灯古迹、莺冈远眺”,除了“莺冈”一处山景外皆为宗教文化与水景,反映了先民伴水而居的现状和祈福平安的朴素心态。清代版佛山八景中“冈心烟市、南浦客舟、孤村铸炼、汾流古渡”为冶铁业、工商贸易繁荣的相关景象。屈大均云:“佛山之冶遍天下”“孤村铸炼”就直述了一个江边荒村,因铸铁冶炼业发达而日夜烟火不断的繁荣景象。其余品题中,乡村居住景观2例“村尾垂虹、东林拥翠”、宗教景观一例“庆真楼观”、郊野景观一例“塔坡牧唱”。明清佛山八景的变更,表明传统时期自然聚落走向工商业市镇发展历程中人与自然关系的悄然转变,即基于朴素信仰的感性适应自然转向了基于多重社会功利聚集的理性适应自然。其他三乡地理位置邻近,品题系列概写了各乡境域的标志性景观,但也存在一定的相似性,如龙山“石桥秋月”“独岗返照”与龙江“金峰玩月”“石滩返照”等。九江乡为桑园围内规模最大的乡堡,加上文人创作有一定的偶然性,明代就有八景2组,清代更是境内的名胜地“偶山”也标出8处胜景。这些案例表明这种通过诗文彰显人杰地灵、人地相因的观点已深入中国传统社会的基层组织中。

单姓宗族方面,南海、顺德、番禺三县居多,东江下游即东莞县和新安县偶有几例。从创作层面来说,村镇品题系列需要一定时间的酝酿以及强烈的创作动机和欲望,且宗族的发展、品题人的创作心态等都会影响其生成,并不是一蹴而就。从记载方式来说,族谱不仅详尽祖宗来源、生存经历、环境修筑、宗族繁衍、诗词歌赋、人文活动风俗活动等事件,也会载入题名系列以彰其积淀的不殊之处。从品题人的身份来说,既有获得功名的文人,亦有乡绅或村镇的有识之士,这些群体对村民视野中的生产与生活场景进行判断、选择、整合而成八景。个体的文学素养、创作理念、创作状态直接影响“八景”的审美信息含量和价值,判读村镇品题系列的功利成分是否多过感性愉悦,还有赖于具体品题人的创作动机,不能一概而论。从题名的排序逻辑来看,既根据居住环境的山水景观格局来组织,也依循村民的出行习惯和常聚场所。如南海县区氏松塘村的首对景题“三台献瑞、九曲凝庥”,从数量上标明其风水环境要素构成(图4)。又如九江乡的何氏烟南村,横跨村前河涌的小桥是村民入村必经之地,品题人将其水汽烟雾缭绕的场景命名为八景之首“长桥烟锁”。珠江三角洲水系密布,简氏小洲村的“古渡归帆”、小谷围岛中的梁氏北亭村的“海曲夜渡”和陆氏穗石村的“烟烽水月”等均以水景意象作为首景,凝聚着村民的日常生活经验积累。

图4 松塘八景的取景地示意

乡居地品题系列凝练了不同规模的族群集体记忆,概写的是具体、个别的地理环境特色。它们所隐含的深层文化内涵是相通的,都与“与中国的天人合一观念、风水观念以及对称和谐意识有十分密切的联系”,并且这种民间自发形成的八景“具有十分强大的生命力和表现力,可以不拘形式,不限雅俗地自由发展”[14],其朴素性、平民性是今人探寻和再塑村落环境个性的重要文化线索。这种表达方式,将原始的山水崇拜文化、自然审美文化以及人居环境建设的各种人性智慧浓缩于一组组题名序列中,有着不可低估的历史价值。

5 结语

本文以珠三角地区为例,根据160余组品题系列案例所涵摄的地理行政范畴以及相关创作主体(个体/群体)的目的,概要地阐述了州府府城地、县治城镇地、村落乡居地,3种品题系列对建构人居环境文化的功能差异。其中,州府府城地作为区域政治、经济、文化的核心区域,品题系列的持续变更及其相关诗歌、绘画等文化表意作品,共同建构出一个开放的、辐射力较强的文化地标系统,时空连续性使其成为区域文化极点。明中叶至民国时期,广州府因商贸繁荣使得其治下的县城以及多数村镇均有品题系列生成。县治作为联系村镇和州府的中介,官员为了弘毅教化、润饰乡情而品题,大多因循惯例、求真务实。村落作为传统社会的基层组织,品题系列除了赞誉乡村田园生活,在一定程度上构建了乡土知识系统,有助于凝聚共识、增强认同。由于珠三角地形地貌复杂多变,加之多种生产、生活方式,乡居地品题系列呈现多样化发展。

总而言之,城乡风景的发现、选择、灌注、凝练、唱和、绘事、积淀、传承、演变和再发现等过程中,品题系列既是创作者的艺术成果,亦是大众的“品景指南”。更进一步来说,每个品题系列个案都再现了具体的自然生态环境发展状况、特定社会生产与生活镜像、人文史实积淀与艺术审美风尚。未来还需集合多个视角探究代表性案例文本是如何将不同的“物质环境”转化为“意象世界”的方式和途径,从而系统、动态地理解各具特色的文化地域性格在确立和演绎的过程中历史信息和审美意蕴的流转与转向,为提炼和概括一地人居文化品格以及展开相关社会行动提供理论指导。

注释:

① 金学智先生在其著作《风景园林品题美学——品题系列的研究、鉴赏与设计》(2011)一书中指出:“所谓风景园林品题系列,是根据特定需要,通过品赏甚至反复酝酿,从某地或某一风景园林的众多景点中,自觉、有意识地遴选出一定数量的‘景’(其中包括大的景区/景点乃至最小单位性景观如碑刻立峰),通过品题使其获得景名,作为某地或某一风景园林众多景点的突出代表,从而使之成为以‘数’来贯穿、规范、约束的,具有整体统一性的艺术序列。”为突出该文化资源的创作目的、社会功能、学科界定,以及更为具体地把握区域品题文化现象的历史复杂性,笔者有意将其概念内涵进一步拓展为:“在化(转)地为境过程中,因交游唱酬、胜景概赏、地标形塑、文化建构等目的和需要,相关组织创作人(群体)在经过较长时间地酝酿以及反复地‘品’和‘题’2种主导审美活动后,结合自身(群体)的创作经验和审美理想(个体/群体/社会),用3个及以上(常为8个、10个)的2字、3字或4字景题,来表述和阐发某一‘城乡生境’中较为优胜的自然与人文景观的个性特征,从而生成了以‘数’来贯穿、规范、约束的、具有整体统一性的艺术序列,并与其为旨的诗文、绘画等作品以及相关文化表达形式,共同形塑了该‘城乡生境’的文化地标群落,所生成的文学意象群赋予该‘城乡生境’一个多元并存、内外生发、时空一体的独特形象”。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

——以德阳地区历代方志为例

——以曾啓八景诗为例