泰山山脉“山城群落”空间环境特征分析及架构研究

山体作为城市发展的重要生态载体,从古至今影响着中国城市的选址及布局。针对山与城关系的研究主要聚焦在山水城市和山地城市2个方面。山水城市起源于20世纪90年代钱学森先生提出的“山水城市”理念,该理念是中外文化的有机结合,也是城市园林与城市森林的结合[1]。后期吴良镛先生在畅谈山水城市与21世纪中国城市发展时指出:“山水城市”提倡人工环境与自然环境协调发展,其最终目的在于“建立人工环境”(以“城市”为代表)与“自然环境”(以“山水”为代表)相融合的人类聚居环境[2]。国内很多学者也对山水城市这一理念进行了解析论述,如吴宇江提出的“山水城市”概念融合了中国山水诗、山水画和园林艺术等文化内涵[3];吴人韦、付喜娥总结了山水城市理论对我国城市建设的意义[4];孟兆祯院士把建设中国特色城市落实到山水城市,以实现中国山水城市梦和世界梦[5]。后续许多学者及实践单位已将山水城市理念运用到实际的规划设计中,如温春阳以肇庆市山水城市实践为例,提出山水城市应贯彻系统整体、历史延续和发展、人文主义、生态及特色五大原则[6]。山地城市则更多聚焦在以重庆为实例的山地城市建设经验方面,黄光宇先生系统构建了山地城市理论框架,开创了山地城市学,提出了山地城市生态化规划理论[7];吴良镛先生提出的“三位一体”山地人居环境特色理论,提倡在大尺度上创造出新的山地人居环境建设模式,为城市有机分散式的发展形态带来新的创造可能[8]。重庆市持续关注山地城市更新与城市设计的研究,卢峰指出通过依托资源整合策略,发挥山地城市优势的山地城市设计方法[9];彭寰、戴志中结合山地地域特点,将城市空间环境归纳为自然背景、城市骨架、城市地标、城市天际线以及城市肌理等,分析了对山地旧城改造项目建筑形态的影响[10];刘玮从建筑立面改造和社区居住环境改善等方面,结合重庆市主城区住宅更新实践,探讨了山地旧城更新中住宅区的更新机制[11]。

从国内学者对山水城市及山地城市的探索中可看出,山与城的格局对城市生态和城市特色具有重要的空间架构作用。但近年来关于山城空间架构的研究较多聚焦在单个城市,而对多城市依附山脉的空间架构关系探讨较少。本文选取泰山山脉这一山城发展紧凑度较高的区域地段,分析山城群落的空间环境特征,提出空间架构思路。

1 “山城群落”空间环境概述

1.1 山城群落概念初探

在我国山地、高原、丘陵、盆地、平原五大地形中,山地是最为常见的地貌类型。山地以山脉为主要存在形态,周边分布着大小不一、形态各异的城市,由此可产生不同的空间互动关系。古代城市出于风水思想、人文传承、自卫防御功能等多方面的考虑,管理者大都将城池府邸建于山前平原、水岸高台之处,正所谓“山得水而活,水得山而壮,城得山水而灵”[3],如《管子·乘马》中所提到的“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上”的选址规划思想;各代帝王的“封禅祭祖”和九九重阳登山远眺等的人文传承思想;以“第一关”“雄关”著称的山海关、嘉峪关等城建防御思想。

现今山与城之间的对话更为频繁,山脉和与其相接、相嵌、相望的城市从空间形态到人文载体都有着密切联系。以自然地貌为基础的城市可发展形成城市地貌,融入文化文脉后构成人文地貌,多地貌城市组成城市群,并揉合人文要素形成人文景观体系。山城群落这一概念也是多地貌空间架构下的一种聚落形态,指在一定地域空间范围内,围绕山脉构成的自然地貌,在形成多个城市依附山脉发展的城市地貌空间形态的同时,延续山城人文地貌的历史传承,是自然、城市及人文之间空间互动、协同发展的有机组合聚落群体。

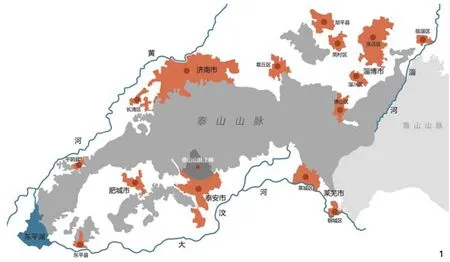

图1 泰山山脉山城群落空间范围界定示意

图2 泰山山脉山城群落空间环境要素示意

1.2 泰山山脉山城群落空间范围界定

泰山古称“岱山”“岱宗”,春秋时改称“泰山”,隶属泰安市,前邻孔子故里曲阜,背依泉城济南,雄峙于山东中部,被誉为“五岳之首”。泰山山脉东西绵延数百千米,南北跨度约80km,面积约426km2,地形起伏达1 500余米[12],主峰玉皇顶位于泰安城北,海拔1 545m,与泰安市的相对高程约1 400m。

针对泰山山脉的研究更多聚焦在人文和地质学科方面,而从空间角度界定山脉范围及从山城群落角度研究山城关系的相对较少。本文从河流、城市、山脉3个角度对泰山山脉山城群落空间进行范围界定(图1)。

1)河流角度:泰山山脉周边河流主要有黄河、大汶河和淄河,形成北依黄河、南望大汶河、东临淄河的山水空间架构。

2)城市角度:依托泰山山脉主峰往北拓展至济南,形成以济南—泰安为主轴的山城空间关系,同时向东延展至淄博、莱芜,其余支脉、余脉涉及东平、肥城、邹平等县市,构成形态各异的山城空间关系架构。

3)山脉角度:淄河以东为鲁山山脉,与泰山山脉形成明显的东北西南走向的自然地质分界线,形成山脉的自然空间架构。

2 泰山山脉山城群落空间环境特征分析

2.1 泰山山脉山城群落空间环境要素分析

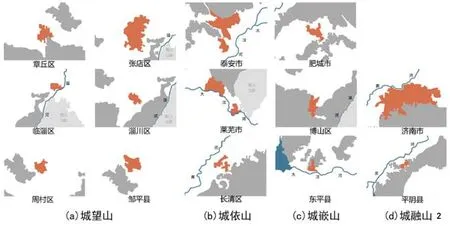

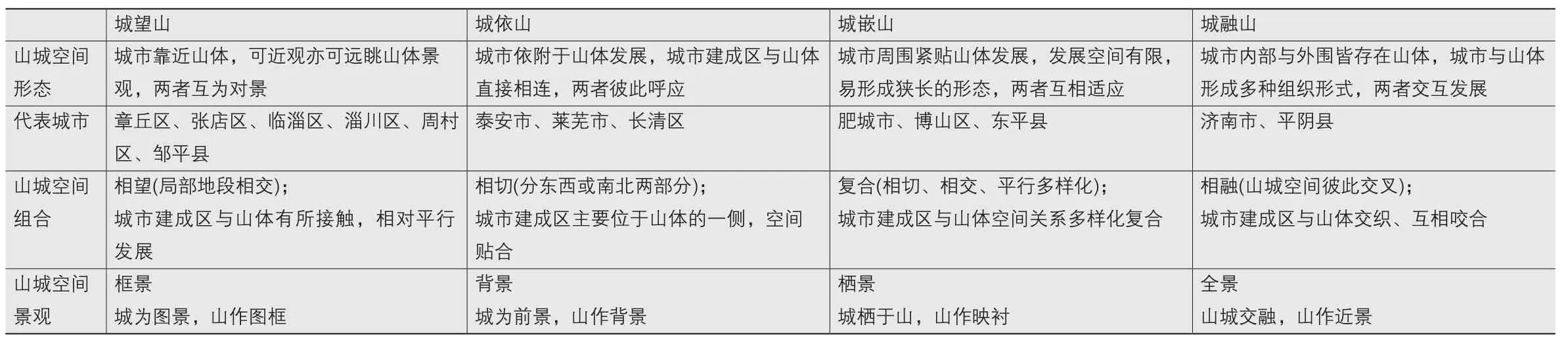

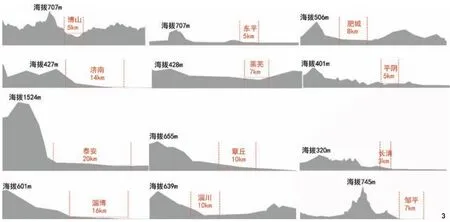

泰山山脉作为东西向延展的山脉,山城空间关系紧凑度较高,体现在城随山平行发展、城依山延展外扩、城近山而望水的空间形态上。部分城市与山体空间交织发展,融山拓展、青山入城。由此可总结为城望山、城依山、城嵌山、城融山4种山城空间环境(图2),并在山城空间形态、空间组合和空间景观方面形成了不同的空间环境表征(表1)。

表1 泰山山脉山城群落空间环境要素分析

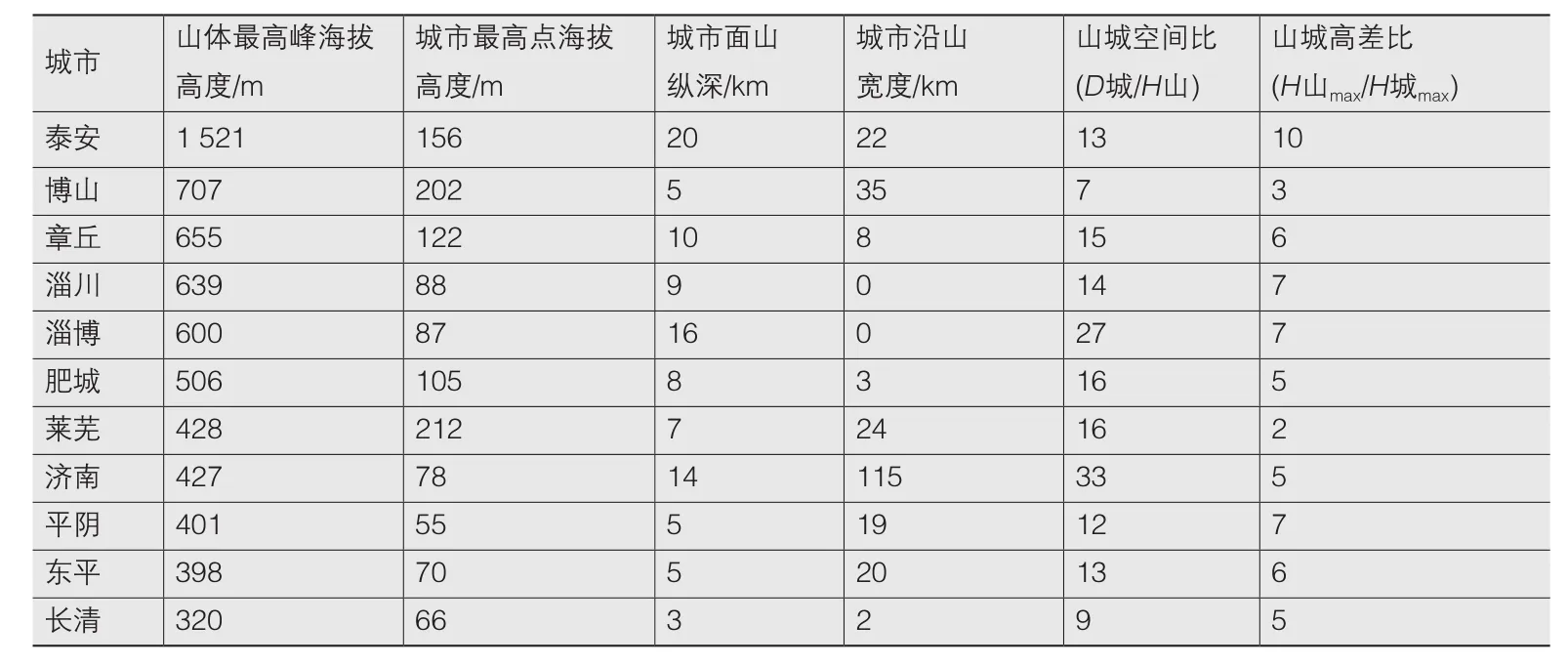

本文通过91卫图助手测量获得泰山山脉的高度属性及城市相关基本数据,如山体最高峰海拔高度、城市最高点海拔高度、城市面山纵深和城市沿山宽度等,并通过相应计算获得山城空间比(城市面山纵深与山体最高峰高度比值)、山城高差比(山体最高峰海拔高度与城市最高点海拔高度的比值)等指标来进行山城空间要素的量化描述(表2)。

通过分析可以看出,泰安紧邻泰山山脉主峰,平面空间上山脉与城市呈紧贴的平行关系,山体高导致山城高差比变大,在中等山城空间比下,形成山城绝对屏障关系;济南南依泰山山脉,平面空间上山体与城市呈咬合交织关系,山脉整体海拔高度低导致山城高差比较小,但城市沿山宽度大,山脉嵌入城市,山城空间比大,形成山城背景融合关系;淄博远望泰山山脉,平面空间上山脉与城市呈眺望对景关系,在山城高差比适中的情况下,山城空间比大,形成山城轮廓显现关系;博山三面环山,城市坐落于山体中进行建设,山城高差比较小,山城空间比小,形成山城栖景关系(图3)。

图3 泰山山脉周边城市山城立面空间形态示意

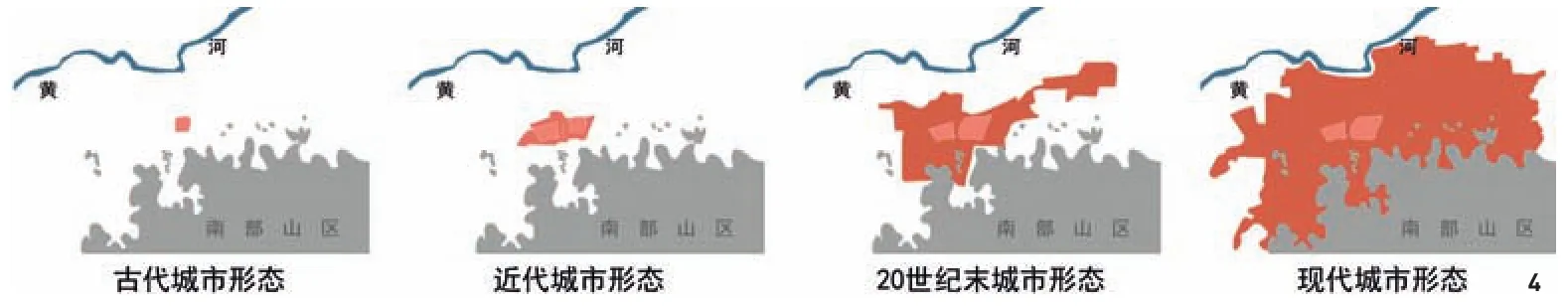

图4 济南山城空间关系演变示意

2.2 泰山山脉山城群落空间发展演变分析

从古至今,大多山城群落空间环境随着城市建设的发展而出现形态的变化,泰山山脉周边城市山城空间环境演变的过程就体现出了自然环境、人文环境与空间形态发展的关联性。建城初期,城市临山而设,在后期建设扩展中不断向山脉靠近,构成依山而建的空间形态,后期受到山体屏障等因素影响,至现代成为环山而建,城市不断向山体靠拢,最终形成山城融合发展的空间形态。

以济南市例,“望山-依山-嵌山-融山”式空间布局在城市的发展过程中依次呈现(图4)。建城初期,城市远离山体,为防御城池而进行外廓扩建,以至到开埠后济南与山依然是“城望山”的空间关系。新中国成立后,在早先的城市规划方案中,开始考虑利用周边山脉来组织城市布局,并将重要的公共建筑布置在山体周边,呈现出“城依山”的组织模式。受现代城市扩张的影响,济南城经历嵌山发展,至今形成山城融合的空间架构,绕城高速以内有百余座山体已被城市街区所围合,主城区依托南部山脉融合发展,未来一段时间内山城关系将更加紧密。

泰山山脉周边城市空间环境演变过程受自然和人文等因素的影响,形成不同类型的空间环境演变过程,除济南市外,其他沿山脉城市也有各自空间演替的特点。如泰安市,初期傍山建城,城市扩张建设逐渐向北部山脉靠拢,直至与泰山山脉边线接壤、交接、融合,深入泰山山脉内部进行城市发展,但由于山脉地貌天然的阻挡作用,使城市止步在山脉边缘,最终演变为环山发展的城市空间形态;淄博市则远山建城,随着城市不断外扩,与山脉距离越来越近,形成城中望山的空间环境,后期城市建设开始探寻与东部、南部山脉体系的空间联系,由此构成城依山的状态;博山市三面围山,与上述城市空间演变过程有所不同,城市建于山脉之间,后续城市发展受到周边山体的阻碍,因而向北发展,寻求与北部城市发展的联系,但建成区与山脉相融,发展至今形成城融山的山城空间环境。

在城市形态演变发展过程中,亦存在城市与自然环境不协调的现象。以山体为主的自然面域空间逐渐减少,山体被动式地“融入”城市,部分城市中靠近山体的建筑出现“势比山高”的现象,导致山体“图”空间逐渐被“底”侵占围合,空间主导地位逐渐弱化丧失,山体在城市空间中的作用,也由“后玄武”变成“私人盆景”[13]。随着时间的推移,城区与山体间的空间距离也随之改变,呈现出由远及近、由近及远、平行延展、交汇融合等多样变化。

表2 泰山山脉山城群落空间环境要素量化分析

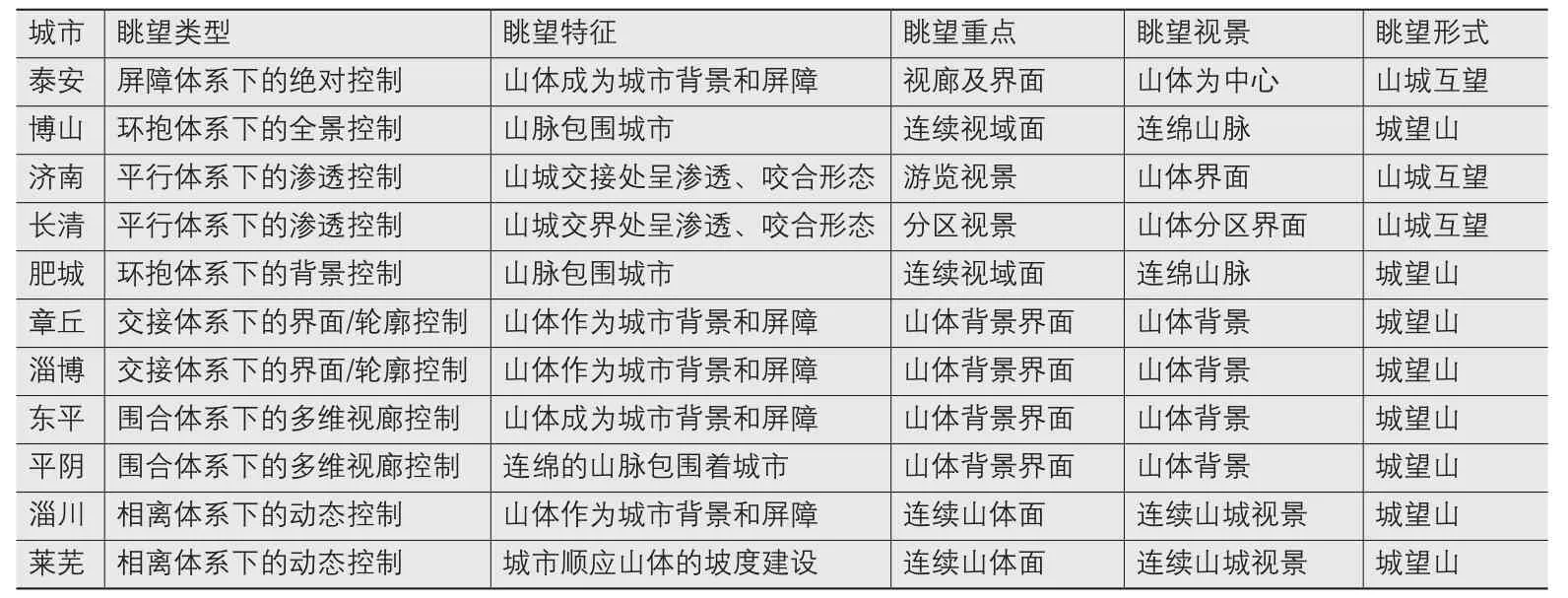

表3 泰山山脉山城眺望体系控制

3 泰山山脉山城群落空间环境架构研究

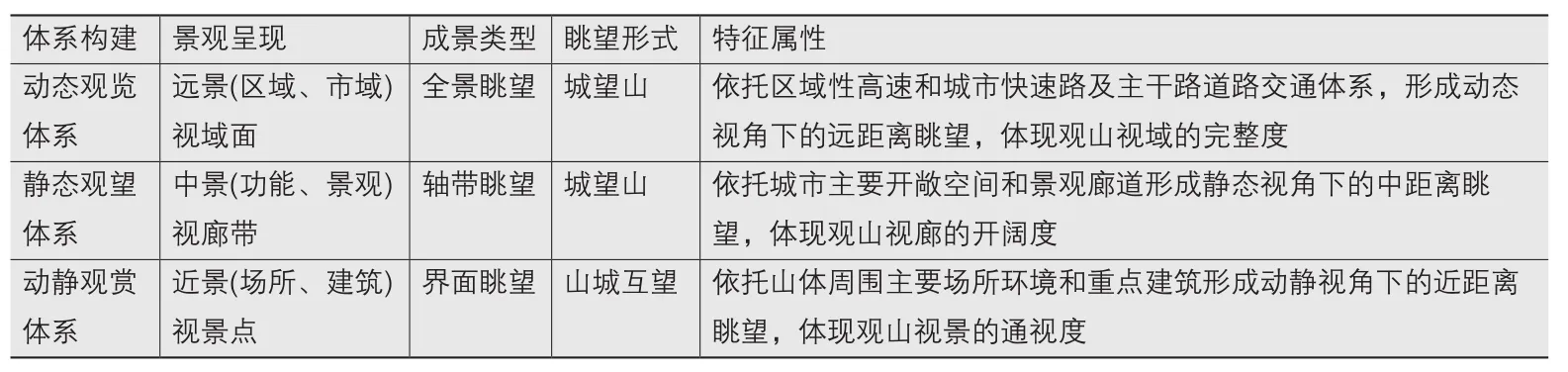

3.1 塑造多样的山城群落眺望体系

山城群落环境作为大尺度空间要素,建构出各式山城眺望景观图景,从眺望的角度可分为观览、观望与观赏3个视角。观览强调动态视点下的大视域空间眺望,重点在于视景的连续性和完整度;观望强调视点静态下的视线通廊眺望,重点在于视景的渗透性和开敞度;观赏强调视点动静下的视线界面眺望,重点在于视景的界面性和通透度。根据不同的景观呈现及眺望特点,将山城群落眺望体系架构划分为动态观览、静态观望和动静观赏3个方面(表3)。

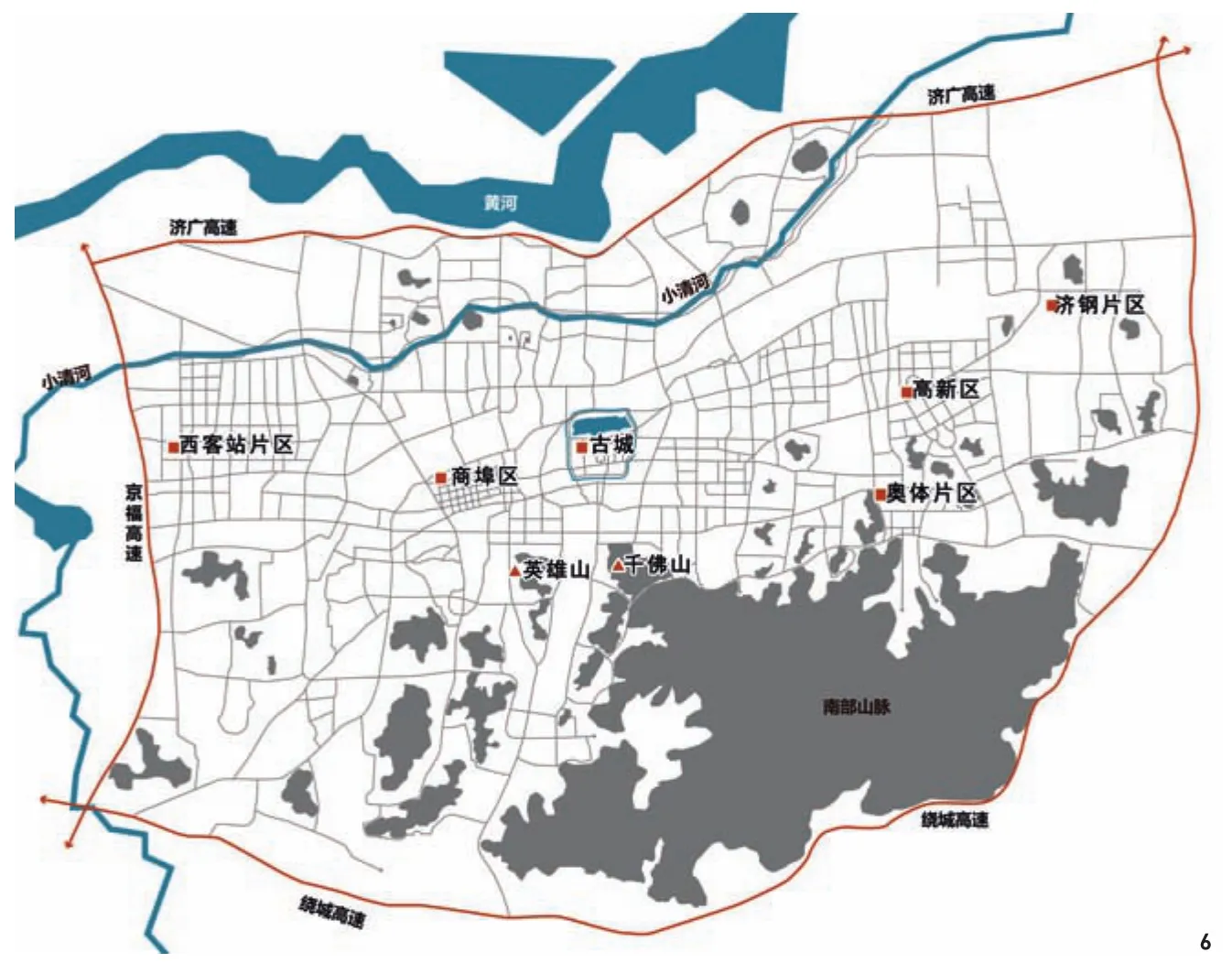

泰山山脉横跨地域范围广阔,山脉整体连绵起伏,坡面缓和有序,山脉周边城市群分布密集,山城紧凑度高,环绕泰山的高速交通网络和城市内部快速交通环线构成通达的环状交通系统,形成动态观览体系整体架构的基础(图5)。大部分城市面山纵深较大,与山体形成良好的互望界面,形成多功能轴线主体下的眺望视廊,从而组成观望体系中的重要内容(表4)。同时泰山主体在整体山脉中最为雄伟独立,这种特殊的地形地貌形成山前平原城市下的独立山体,在该类城市中,山体伴随城市的发展与街区融为一体(图6),形成街区环绕山体下动静观赏体系的核心部分。

图5 泰山山脉山城动态观览眺望体系示意

图6 济南主城区(绕城高速内)山体空间分布示意

图7 泰山山脉山城人文轴线示意

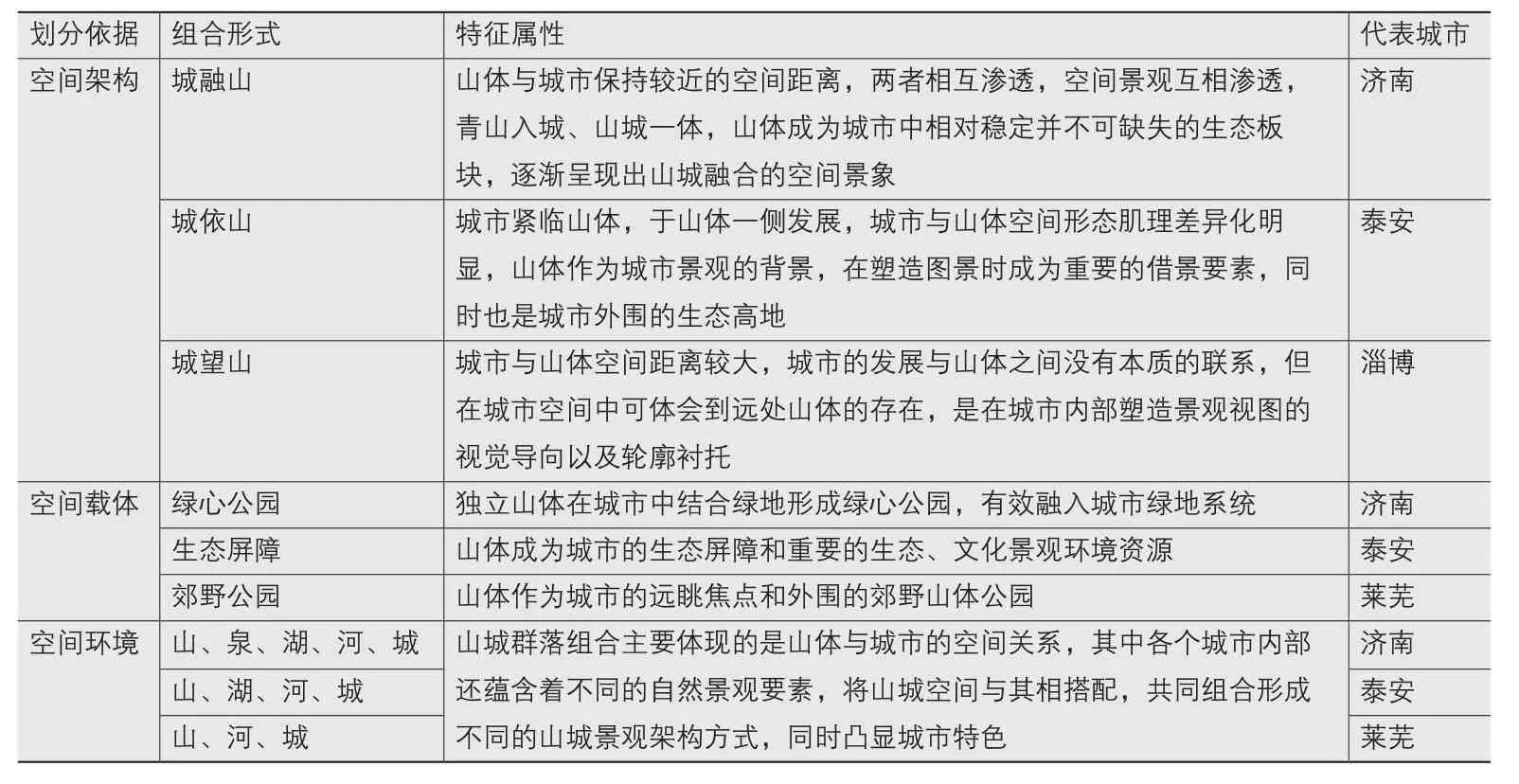

3.2 发展活力的山城群落空间组合

泰山山脉作为区域范围内的生态高地、屋脊屏障,是周边城市的水源涵养地,起到了维持区域生态稳定的作用,同时形成了区域范围内的自然景观区,为市民提供自然生态游憩空间。城市发展中所提出的生态红线、城市增长边界等各项控制措施,体现出对山体等自然环境保护的重视,同时也保证了山体环境的公共资源属性。泰山山脉所塑造的生态高地与周边城市人居空间形成了不同的组合关系,体现在山城空间架构、空间载体和空间环境3个方面(表5)。

3.3 营造特色的山城群落人文环境

济南和泰安2座国家历史文化名城是泰山文化、形象和品牌的主要对外展示窗口,也是泰山山脉景观架构的典型代表城市,是泰山生态人文资源得以多元共享的主要服务载体。同时济南、泰安、曲阜三城与泰山共同构建起了中华文明轴和“一山、一水、一圣人”的山东人文主线(图7)。济南位于文化轴和旅游线的北端,泰安则处于文化轴和旅游线的中间核心位置,共同架构起地域文化的传承与发展。

山体贯穿了济南的城市发展史,是“山泉湖河城”的重要构成要素。城市建成区内环绕自然离散山体,形成点状绿心;依托南部山区,建成区将原有的面状山林景观重塑为点、线、面多样的景观空间环境,促成了山城景观空间的有机互动。城市的发展建设完善和延续了济南传统特色景观轴线,以北湖、古城、千佛山等重要空间区域和节点为基础,形成了纵贯南北的泉城特色风貌带,成为山城人文环境传承的重要载体(图8)。

表4 泰山山脉山城观望体系

表5 泰山山脉山城群落空间组合特征

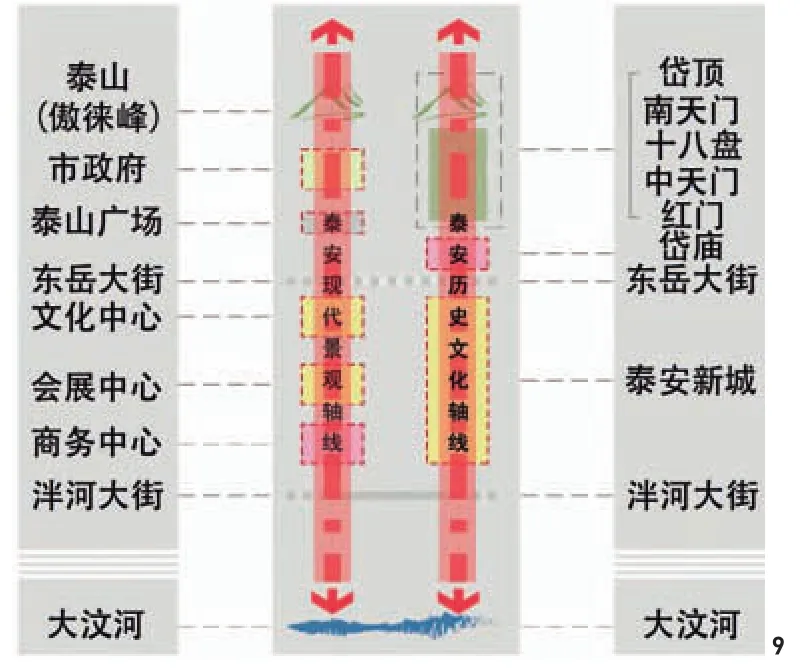

泰安依托泰山发展,泰山一直是稳定的山体景观面域空间,城市建成区与山体空间分隔明确,呈现出人工与自然2种典型的景观环境,各自特征明显,山城空间呈“山俯城、城仰山”的互动关系。城市发展在完善以泰山、红门、岱庙等为主要节点的泰安传统历史文化轴线的同时,新时期的城市建设也与山城进行着轴线对话,以泰山傲徕峰为北起点,贯穿泰安行政、文化、艺术和商务等核心节点空间,南延至大汶河,形成南北贯通的新时代山城景观空间轴线(图9)。

以泰山这一自然山脉为主线,融合济南—泰安文化主轴,再加入淄博、莱芜、章丘等散布在山脉周边的城市,构成泰山山脉人文环境界面,体现出山赋予城市的山城文化内涵。山城空间所提供的人文场所形成了独特的场所精神,成为山体与城市之间相互联系的桥梁与纽带,也是山城人文交互发展的基础。从城望山的佛山倒影、山望山的鹊华烟雨,以及山望城的登高远眺,都反映出山城独特的人文景观感受。同时,山体空间也有利于人文活动的培育,不仅为泰山封禅、庙会、国际登山节以及千佛山庙会等活动提供具有历史、自然风情的空间载体,也增强了市民对于山体的人文情怀及保护意识。

4 结语

山城群落空间作为时代发展背景下城市人工建设环境与山体自然环境的有机结合,山城共生、共享、共融的发展模式逐渐成为新时期临山城市的发展目标,山城一体的空间格局也是多山城市的空间架构发展方向。以传承山城特色文化、塑造山城人文场所、协调山城功能空间作为临山城市发展的目标导向,在保证山城自身特征属性不变的前提下,发挥山体的自然环境优势和城市人工环境的技术优化特点,促进山城群落空间的融合发展,是新时代赋予我们的重要任务。后续研究亦应关注山城群落下山城空间山体生态红线和城市建设红线的合理控制区域,以大范围、大尺度下的山城群落空间关系为基础,融合生态、人文、产业等要素,统筹考虑,为更多的山城群落城市提供一定空间架构控制引导下的城市建设发展模式。

注:文中图片均由作者绘制。