“环境-体验-成本”价值协同下的生物多样性规划设计概念框架与实践途径

——以澳大利亚夏之地半岛企鹅归巢为例

(澳)卓承学

(美)史蒂芬·卡宏

汪洁琼*

李心蕊

1 现实困境:生物多样性规划设计中“存”与“用”的矛盾

爱德华·威尔森(Edward O. Wilson)曾在《半个地球:人类家园的生存之战》(Half-Earth∶Our Planet's Flight for Life)一书中指出:面对生物多样性保护的困境,风景园林师与其他科学家、政策制定者、规划师、设计师一起,可以在生物多样性保护中发挥至关重要的作用[1]。生物多样性可以理解为是生态系统或区域内部基因、物种和生态系统的综合,它支撑和维持生命及其生态系统结构和功能[2],它具有客观性,且与尺度、自然环境、生态过程密不可分的特点[3]。对于生物多样性较高、自然资源相对集中的地区,通过文献梳理可以发现,保护[4]、管理[5-6]、旅游[7-8]、野生动物[9]等皆属于研究热点,其中最突出且最现实的困境莫过于“存”(conservation)与“用”(utilization)之间的矛盾[10]。一方面,出于生物多样性的保护会对生境保育、生态修复、生态管理提出较高的要求,例如如何防止外来生物对本地区保护物种的入侵[9]。目前“存”或者“保护”的内涵已逐步厘清,且已延展到“管理”“政策”等具体措施层面,并探讨造成冲击的内在机制问题,例如冲突[11]、土地关怀(landcare)[12]等方面。另一方面,生物多样性的突出价值可能带来人类的关注,很多时候将人们的游憩活动完全隔绝很难实现,例如中国四川地区的大熊猫栖息地[7]。关于“用”的研究,从早期关于旅游开发、访客动机与满意度等纯利用角度,逐步转向“基于自然”(nature-based)的“用”,向着更为环境友好的可持续体验、自然体验、环境教育的方向转变[13]。风景园林师作为土地的守望者和资源的守护者,在生物多样性保护与恢复中可起到的影响和作用包括:生境恢复与营造、物种选择以及通过规划设计引导和控制人的行为,减少对生境的干扰,并使人类行为的影响在生境和生态系统的可承受范围内[3]。当前在区域或大尺度空间格局中研究生物多样性的保护已经得到了风景园林及相关学科的重视[14],但鲜有文献在较小尺度或从实践的角度,讨论如何从规划、设计、建设全过程实现生物多样性的问题。

如何处理存与用的关系,如何做到以保护为前提的适当利用,不仅仅是中国执行“生态文明”建设国策的过程中所必须面对的矛盾关系,也是困扰澳大利亚各界致力于保护与发展该类地区的难题[15-16]。澳大利亚现有超过37%的景观地域受到保护,通常都与自然环境保护相关,并已形成由1万多个保护区所组成的保护区网络体系[15]。其中,夏之地半岛位于澳大利亚菲利普岛的西端(图1),拥有南澳最具吸引力的野生动物自然景观——企鹅归巢,其游客中心每年接待近60万的当地、洲际、国际的游客(其中55%为国际游客)。2010年,维多利亚州政府开始对夏之地半岛上的住宅进行回购,并重组了新的管理机构——菲利普岛自然公园(Phillip Island Nature Parks),回购后的土地并入自然公园并为公共使用。带来这一新机遇同时也面临着诸多方面的挑战:首先,半岛的可达性与服务能力亟待提高,如何以生态保护为前提在总体规划与具体设计的层面实现生物多样性的保护?其次,作为国际级生态旅游的目的地,半岛需作为一个有场所感的地方进行规划设计,那么该如何采取全新的场地设施设计方法与标准,规避游客安全风险,并着重强调多样化、层次性的游客体验?最后,半岛面临建造环境恶劣与海岸高度腐蚀的问题,在非盈利性为原则的前提下[10],如何合理控制成本,但又不以牺牲品质为代价?介于此,围绕生物多样性保护与利用的议题,本文构建“环境-体验-成本”价值协同的概念框架,包括3个方面:以最小干扰与生境保护为协同基础;以视觉影响分析与生态旅游体验为协同核心;以荒野美学与品质保障为协同杠杆。通过澳大利亚夏之地半岛及“企鹅归巢”案例的“落地”探索,进一步明确规划设计过程中的技术要点,验证实践途径的可操作性、典型性和普适性,旨在为我国相似地区所面临的生物多样性保护与利用的困境提供方法借鉴以及最佳实践参考。

图1 澳大利亚菲利普岛的区位(1-1)、夏之地半岛在菲利普岛的区位(1-2)、夏之地半岛(1-3)

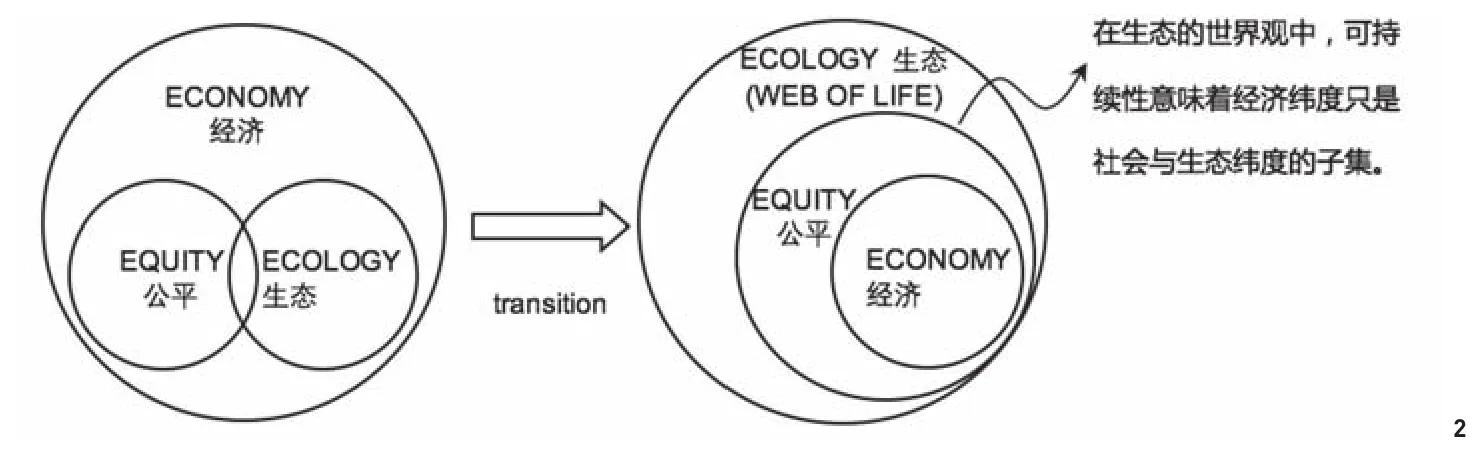

图2 从以经济为核心转向以生态为基础的可持续性[17,19]

2 概念框架:基于可持续3E模型优化的环境-体验-成本的价值协同

事实上,风景园林师在生物多样性规划设计实践中,应当具有更强的环境价值观与伦理观,需将土地利用原则和野生动植物生境保护原则应与孕育生命的景观的强化、保护和管理进一步有机结合起来,实现由“以人为中心”向“以生物为中心”的转型[3]。无独有偶,斯蒂芬·惠勒(Stephen M. Wheeler)在其《可持续发展规划》(Planning for Sustainability)[17]一书中向传统的、WCED委员会提出的3E可持续模型[18]提出挑战,认为所力求达到的经济、环境与公平之间的平衡关系在很大程度上成为不同国家、不同行业、不同利益之间相互推诿的起因。事实上这种平衡的关系难以实现,在经济维度和公平维度的诉求下,环境最终只能成为被牺牲的对象。也正因为如此,人类所面临的整体环境在可持续理论提出之后并没有得到跨越式的改善。由此,惠勒提出新的3E模型(图2),认为真正的可持续发展是能促进人类系统与生态系统长期健康的,换言之,经济维度只能成为社会和环境维度的子集,而环境或者生态全球观应当作为可持续的基石[17,19]。

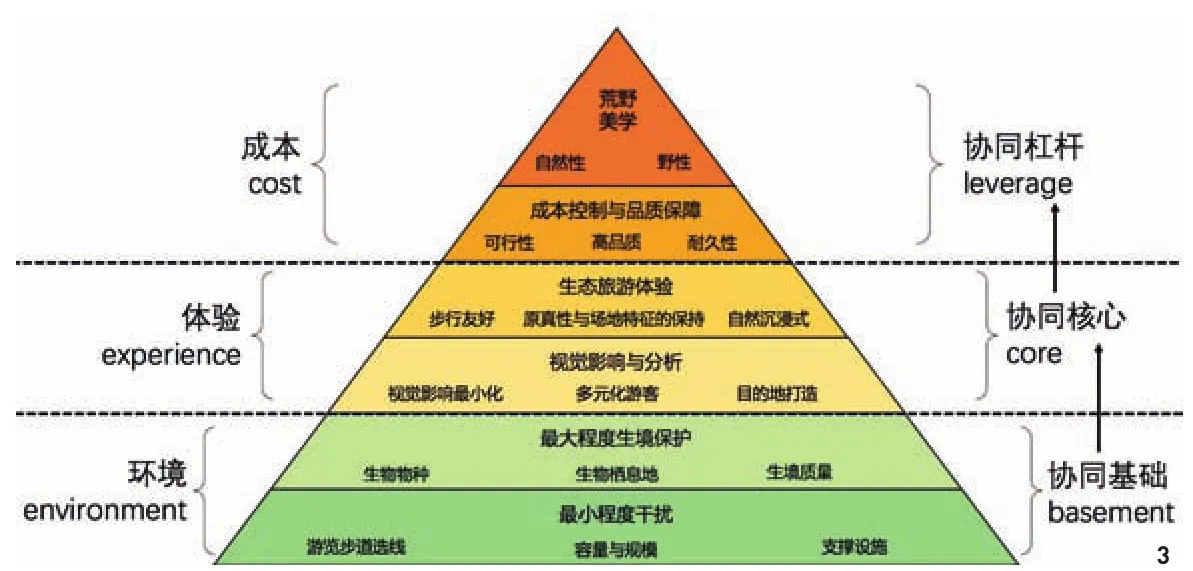

基于上述认识,本文提出“环境-体验-成本”价值协同的生物多样性规划设计概念框架主要体现在以下3个方面(图3)。

一是以环境(environment)作为协同基础,体现最大限度保护生境、最小干扰的设计智慧2个方面。应尽量减少对栖息地的影响,包括对生态敏感的区域要严格限制进入,相关基础设施的设计不但不能破坏生境,应融入所在的自然环境,不仅做到尽可能少地破坏植被,在步道体验的关键位置恢复并培育植被,做到补偿并提升自然环境的质量。

二是以体验(experience)作为协同核心,主要强调视觉影响分析与生态旅游体验2个方面。“视觉影响最小化”与“自然沉浸式”意味着基础设施的设计应当尽量减少对该基地及其生态价值、美学价值的冲击,促进不受干扰的、以自然为本的生态观景体验,自然系统及其形式必须在游客体验中占主导地位。“目的地打造”与“游客类型的多元化”意味着以打造重要目的地为目标,容纳并接待多类型的游客,满足不同的游览偏好和游览体验,并满足多样化的需求与能力。“原真性与场地特征的保持”原则是指给予游客一种场地特殊性以及视觉上难以忘怀的体验感,从而使他们觉得这里是独一无二的。而“步行友好”意味着建设步行友好的环境,鼓励游客在重要景点处停车,然后步行或骑行进行探索,或跟随生态游向导旅行。

三是以成本(cost)作为协同杠杆,包括荒野美学、成本控制与品质保障等方面。生态环境功能保障与游客体验质量提升的结果并不意味着高昂的造价,因为成本控制是“环境-体验-成本”三要素协同过程中重要的一环,也是确保概念最后得以落地的杠杆,其主要考虑3个方面:“可行性”意味着基础设施、支撑设施等规划设计是可行的、经济的、可分期完成的,并在很大程度上能得到利益相关者、研究机构与当地社区的支持;“耐久性”则意味着建设材料必须足够结实可靠,能抵抗恶劣天气状况,并尽可能减少日常维护;而成本控制下以自然性、野性为主题的“荒野美学”成就了景观建造的品质。

3 实践途径:澳大利亚夏之地半岛步道系统与企鹅岛景观构建

在上位规划《夏之地半岛基础设施和回购总体规划》(2012)、《自然公园设计导则》(2015)以及其他相关规划与条例的指导下,Tract Consultants公司接受委托启动新一轮以游览步道系统提升改造为主体的总体规划与详细设计。在以崎岖优美的海岸线、独特的自然环境、生物栖息地闻名的地区,又面临环境恶劣与海岸高度腐蚀的问题,步道系统的落地所做的每一项决策都是不易的。此案例成功展示了从战略框架、总体规划,到场地层面的游览设施设计与施工的全过程,并成功荣获2016年度澳大利亚风景园林师协会(AILA)颁布的国家旅游类设计大奖。“结构清晰、价值驱动下的分析与设计过程”是该案例赢得AILA大奖的理由之一,充分体现了“环境-体验-成本”价值协同的生物多样性规划设计理念。高品质的设计成果落地证明了这样一种规划设计新思路可以转变一个管理机构(即菲利普岛自然公园)的管理方式,并保障基地生境完整功能、游客体验质量以及经济商业效益。

3.1 以最小程度干扰步道选线为协同基础的生境保护

3.1.1 基于最小程度干扰的步道选线与类型决策矩阵

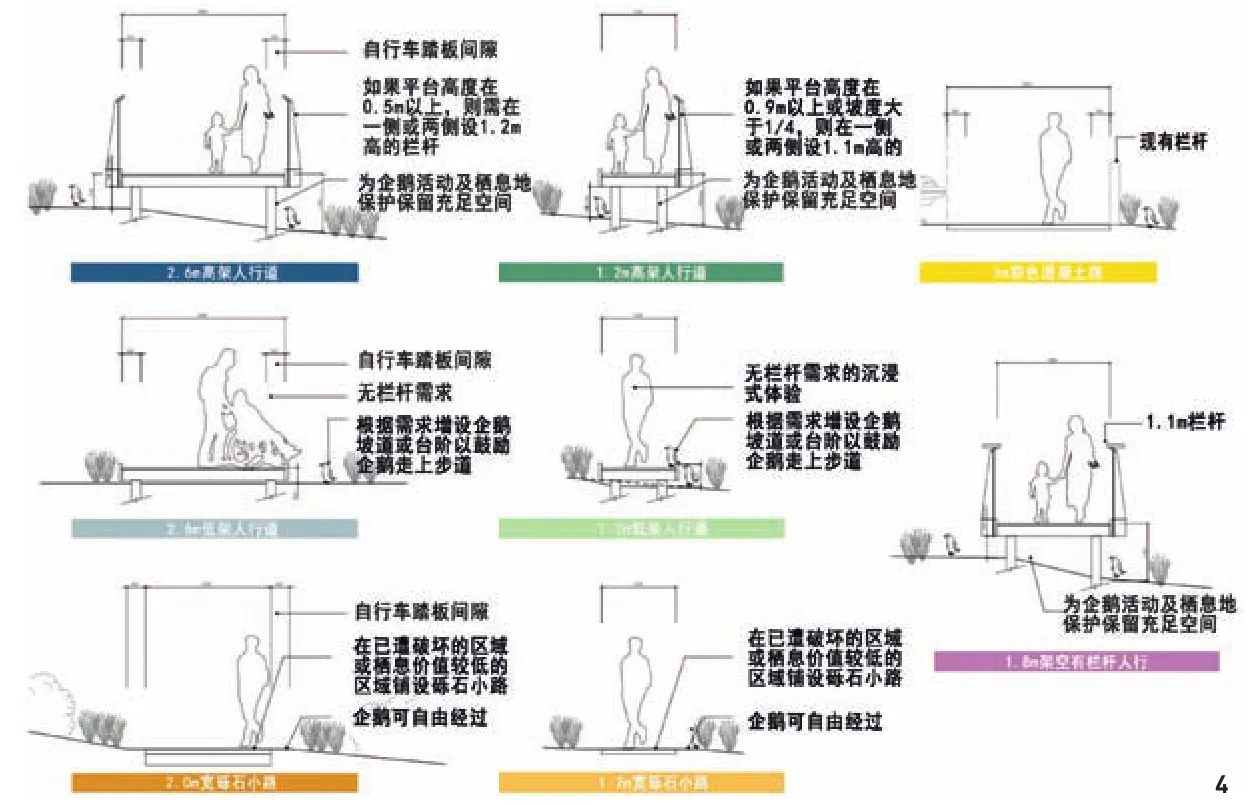

以生境保护为前提的理念,总体规划伊始就将“用”的范围牢牢把控在以步道网络与游览设施系统提升改造的范围内。规划设计之前,半岛上没有连接企鹅归巢中心和诺比斯游客中心、也没有连接海滩之间的步行道和自行车道。想要环游半岛的游客就必须走在车行路的一侧,既危险又可能破坏脆弱的生态栖息地。一旦游客为了拍照或想要亲近大自然从而跟随野生动物的路径远离道路,所造成的破坏会更大。“最小程度干扰”意味着尽量避免游步道系统对于植物群落或动物栖息地的不利影响。当不能不从生态敏感的栖息地上通过时,要使用架空的栈道形式,并保证新的步道设施不会降低企鹅穿越整个半岛的可能性。每一项步道的决策都是在“步道类型与标准的决策矩阵”中推导出来,例如保证栈道下有50cm的净高,从而使小蓝企鹅或其他动物得以穿过(图4);当步道不得不与企鹅行进线路部分重合时,必须保证企鹅可以穿过或跨过步道;通过提供低矮的栈道,保证栈道离地面仅25cm高,并设置供“企鹅行走的台阶”(penguin steps)来帮助企鹅也可以沿着步道行走或通过(图4)。越野型的共享自行车道则结合了栈道和砾石路,考虑到生态敏感和地形起伏的范围,道路形式从架起的木栈道、桥转变为砾石路。这些架起的木栈道(总宽度2.6m)包括最小为2m的宽度供步行与自行车通过,以及靠近两侧垂直护栏300mm宽的缓冲带(为确保骑行安全而设置的安全护栏)。

图3 “环境-体验-成本”价值协同的生物多样性规划设计概念框架(作者绘)

图4 供企鹅通过的25cm低步道和供企鹅下穿通过的50cm净高架空步道

3.1.2 最大程度的生境多样性保护

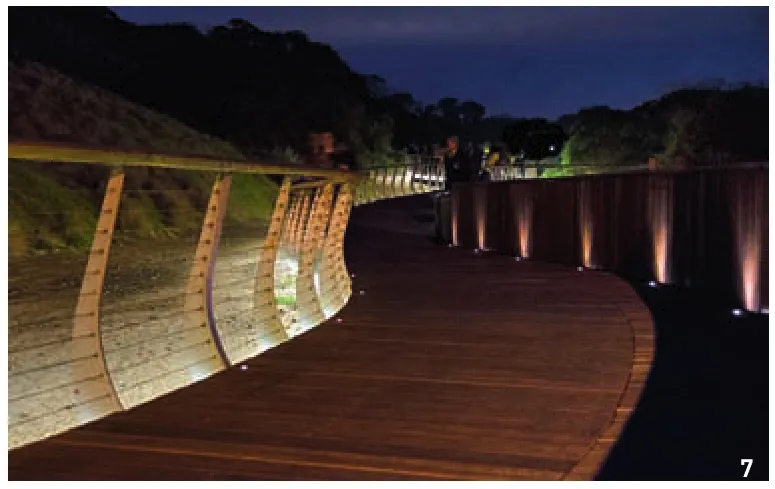

规划设计的起点是对于动植物生态资源及其功能进行本地调查与分析,对生物栖息地分布进行分析和制图(图5)。该半岛上小蓝企鹅研究中心已经进行了长达45年的研究探索,他们的研究为规划设计提供了大量的基础数据,例如企鹅生境的研究(microbiota of little penguin)[20]、人工照明对企鹅种群的影响[21]等。植被保育方面,鉴于曾经作为农业用地、高尔夫球场和住宅区,大部分区域的原始生态多样性已不复存在,但有几块土地正在进行植被恢复,植物种类主要是麻黄属(Ephedra)、薄子木属(Leptospermum),以及其他小灌木。在沿海高地上,从企鹅归巢以西至诺比斯,进行了植被保育工作,包括草地林场(grassy woodlands), 沿海草丛草地(coastal tussock grassland)以及沼泽灌木(damp melaleuca scrub);南侧沿海地区以及诺比斯附近,保育的植被包括沿海草丛草地、沿海岬角灌木(coastal headland scrub)、鸟类带来的多肉草本植物(bird colony succulent herbland)以及海浪地区的灌木带(spray-zone coastal shrubland)。动物方面,主要针对夏之地半岛上多种鸟类、哺乳动物和爬行动物的栖息地进行保护,包括小蓝企鹅(在维州数量最多,大约3.2万只)、澳大利亚海狗南非海狗(澳大利亚数量第2)、黑尾袋鼠、铜斑蛇、蜡嘴雁、短尾鹱、凤头燕鸥(在维州数量最多)、白头鸟等。其中以小蓝企鹅栖息地最为著名(图6),每当夜幕降临,一批又一批的小企鹅结队上岸,千年来都循着固定的路线,各自回到它们在沙丘中的洞穴,正是这一“企鹅归巢”的有趣生态景观(图6),吸引着来自世界各地的人。但夜间严格控制照明(图7),每千米仅设几盏仅能照见岸边的小灯泡,并禁止游客拍照摄像[23]。

3.2 以视觉影响分析与游客体验为协同核心的世界级生态旅游步行体验

3.2.1 视觉影响分析

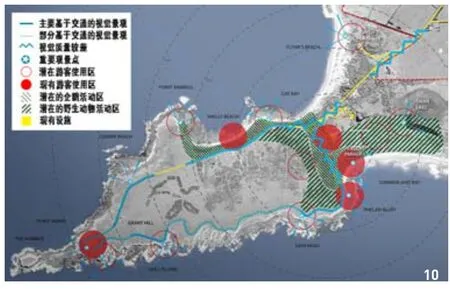

夏之地半岛拥有许多极富特征的自然景观,要创造世界级的游览体验,以最佳实践的、生态旅游的当代设计标准来促进并提升独特的野生动物(图8)和壮观的沿海景观品质(图9)。半岛的南北两岸重要的观景点分布,体验的核心空间是观景节点,从这些观景点可以观赏到澳大利亚西港湾、海滩、诺比斯角、巴斯海峡、沃勒米、尖柱石以及位于南海岸下的岩层等景象,它们与那些次要的、未命名的观景点都将被整合入新的步道网络(图10);而景观感受的提升往往取决于观景节点的品质。为了尽量减少对景观视觉的影响,栈道设计尽可能的不做垂直方向的障碍物(例如栏杆)。在不可避免的地方,木栈道则设置在景观内部或隐藏在两侧的植物中(图10)。

图5 夏之地半岛生物栖息地分析

图6 夜幕下企鹅归巢各自回到它们在沙丘中的洞穴

图7 严格控制的照明

图8 游客在夜幕降临时观看企鹅归巢

图9 壮观的沿海景观品质

图10 夏之地半岛观景点与视线分析

3.2.2 世界级生态旅游步行体验

夏之地半岛步道网络规划不仅仅致力于满足游客数量的增长,更重要的目标是建立世界级的、步行或骑行探索半岛的环境,通过设置各种景观节点与游览线路,帮助游客达到半岛的各个部分。通过观景点的识别与组织,进行游览线路的类型、校准以及位置确定各种或短或长的步行环线,从而使游客能根据自身的兴趣爱好、健康状况和时间安排进行选择不同的体验方式与深度。

车行流线规划的目标在于更好的服务于步行体验,包括改造南海沿岸从诺比斯到索伦特海峡大道的车行道为单行道,从而创造了大面积以自然为基础的沿海及内陆步道系统通向著名的Phelan峭壁和狮子头(Lion Head)观景台;圣海伦路不允许车辆通行,它的南部末端有一段环路,冲浪者可以临时停车,进入附近悬挑的观景平台来观察冲浪条件,从而可选择在北面海滩入口附近的小型停车场停车。步行流线规划方面,每个游客中心之间设置1~2h不等的短距离环线,从2个主要的游客中心出发,结合地形设计不同的路线,即使行动不变的游客也可以达到观看海鸥岛(Gull Island)和狮子头的观景台,并可进入沿北海岸设置的Shelly海滩停车场。在敏感的生物栖息地和景点位置设置高架木栈道,并在风景优美的观景处,设置观景平台,例如“企鹅+”(Penguin Plus)观景平台,改造内容包括在旧道路上进行木栈道升级,打造极富特色的、令人难以忘怀的观景平台(图11),以及供行动不便人群特别设计的地下观景设施(图12)。形态繁复的观景平台在此场景中成为亮点,既是目的地也是体验本身;曲线的形态缺乏方向感,使得游客不自觉地在平台上四处游览(图13),大大提升了游客的体验感。

3.3 以成本控制与品质保障为协同杠杆的荒野美学

3.3.1 成本控制与品质保障

生态环境功能保障与游客体验质量提升的结果并不意味着高昂的造价,成败在于是否将成本有效地控制在关键的节点空间上,并兼顾可行性与耐久性。在已有的可持续标准与方法的基础上,进一步重新看待基础设施如何在沿海环境中达到可持续,包括使成本在产品的生命周期中变得较低;引导游客更合理地使用这些设施;通过生态旅游这种本质的改变来影响基础设施的建设与维护。通过可持续能源、材料(如混凝土、钢)以及耐腐蚀、低维护材料(如纤维玻璃再生塑料等)的混合使用,降低抵抗沿海腐蚀而导致的维护周期,从而将维护活动的碳足迹和生态影响做到最优,这些再生材料的选择通过很好的景观施工工艺在视线中低调朴素(图14),反而展现出融入自然的良好品质。

3.3.2 荒野美感的成效

在非盈利性为原则的前提下,成本控制可以做到不但可以不以牺牲品质为代价,更能恰到好处地体现“野”为代表的自然性,而这一点正是澳大利亚风景园林师设计作品“荒野感”特色的由来。正如卢梭所强调的对自然的认识最终目的并不是为了控制自然,而是通过对自然的认识,使人的感官感受能力、人的想象力、人的情感得到充分发展[22]。当前,风景园林专业正逐步摆脱一种装饰、铺砌和修饰的、相对静止的观点桎梏,开始探索一种超越工具化审美、关照多样性共存、实现人与自然交融的审美体验新范式[23]。在澳大利亚风景园林师的众多作品中,纷纷强调“美”与“野”的关系,荒草(weeds)与灌木(bush)是最常见的澳式景观元素,通过架空步道设施的建设恰如其分地保护原始植被生境(图15),并表达该地区该有的“美感”——以“野”为代表的自然性[24],且不沦落为粗糙简陋的代名词。

图11 “企鹅+”景点处步道与观景平台整体鸟瞰

图12 “企鹅+”观景点地下参观设施入口坡道

图13 “企鹅+”归巢鸟瞰

图14 企鹅归巢处由再生木材制作的座椅细节

图15 保护诺比斯附近沿海植被的架空木栈道

4 结语

中国生态文明建设的时代正在到来,生物多样性保护与恢复应成为生态文明建设中的核心内容之一。风景园林师在处理生物多样性保护与利用的矛盾关系方面具有充分的专业能力,应当通过生物多样性规划设计担负起重要的责任和更有影响力的作用。围绕生物多样性“存”与“用”的议题,本文提出“环境-体验-成本”三价值为驱动并进行规划设计协同的观点,构建了3个方面的概念框架。通过澳大利亚夏之地半岛及“企鹅归巢”案例的“落地”过程,巧妙回答了“存”可以通过以最小干扰为原则进行生境保护,通过精确控制游步道与动植物栖息地、生物动线的关系,实现最大程度的生境保护,此为价值协同的基础;通过将“用”精准把控在步道网络和游览设施系统中,创造独特的、世界级的生态旅游步行体验,此为价值协同的核心;最后在“用”的过程中如何恰如其分的进行成本控制,充分表达该地区该有的“荒野美感”,创造了新的管理、维护、更新基础设施的途径,此为价值协同的杠杆。

致谢:感谢澳大利亚Tract Consultants公司对本文提供的案例与经验分享。

注:文中图片除注明外,均由Tract Consultants/Robyn Oliver提供。