锡乐巴的青岛往事

陈宇舟

胶济铁路促进了政治、经济、文化快速发展,漫漫百年长河中,总有一群人为社会的发展作出了杰出的贡献,对后世有着深远的影响。他们在此留下的工作和生活印记,也从一个侧面展示了时代的风云变幻。

锡乐巴是胶济铁路的勘测设计者和首位管理者。在此之前,对锡乐巴只有史料上文字介绍,并无图片资料。为找到锡乐巴的照片,胶济铁路博物馆的策划者们历时半年,才从德国发行的一张老明信片上找到了疑似照片。为确认照片是否为锡乐巴本人,他们翻史料、找专家,最终在中国科学院自然史研究所得到专家认定。此照成为现存的唯一一张被确认的锡乐巴存照,虽然画质欠佳,但其所具有的史料价值仍然不容小觑。照片的发现,让这位备受争议的人物得以百年后重新“面对”中国人的审视,正是此人,亲手设计了胶济铁路施工勘测图;也正是此人,参与谋划了对高密民众的镇压;还是此人,因为修建胶济铁路,既得到了德国威廉二世皇帝授予的“四等红鹰勋章”,也得到了中国的光绪皇帝颁发的二等第三宝星嘉奖……胶济铁路所具有的殖民属性在这位德国人身上得到淋漓尽致的体现,如果没有确认此照,历史将会被继续“猜测”。

初到胶州湾

1898年9月1日,在张之洞的举荐下,锡乐巴与德国铁路辛迪加的主要领导者德华银行,签订了为期3年的聘用合同,来到山东主持胶济铁路建设。9至11月的两个月时间,锡乐巴与一名挪威籍工程师洛克一起,首先进行了铁路修建前期的勘测工作。通过初步勘测,锡乐巴认为,在这个地区建造通往中国北方的铁路不会遇到特别的技术难题,并且拥有一个土地肥沃、人口稠密的腹地。这也使他更加坚信李希霍芬先生(注:李希霍芬,德国地理学家,地质学家。1868年至1872年先后两次到中国进行地质地理考察。回国之后,先后写出并发表了五卷并附两册地图集的《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》)在报告中提出的令人信服地设想:通過建造一条由胶州湾起始,并由德国人经营的铁路,实现对山东和与山东相邻的西部及西南富庶省份的开发,对于德国贸易和工业的最高意义。

刚到胶州湾的时候,锡乐巴感到这里的中国人和他去过的其他地方没有太大的区别,几乎所有人都穿着破破烂烂、脏兮兮的蓝色大褂,戴着同样的头巾,看上去简直一模一样,费了很长时间才能够区分得清这些中国人。他们的脸庞一点也不像欧洲人通常想象的那般丑陋,所有中国人的眼睛都是深色的,非常迷人。不仅如此,在许多地方看到的中国人身材也十分健美,但锡乐巴认为总是缺少那么一点儿优雅和妩媚,以至于无法给他留下什么特别的第一印象。在这里,很少能够见到富有阶层的女子,因为她们总是待在屋子里。只有在上海,这些女子方能随同她们的家人坐在车里兜风,因为她们一概裹着小脚,所以走起路来十分困难,如同踩着高跷行走,令人不由生出同情之心。绝大多数的小孩子都很可爱,如果洗去他们身上的尘土,一个个精致玲珑。普通乡民看上去一副安居乐业的样子,对他们的生活现状心满意足,待人接物也十分友善,可以和他们开各种玩笑。因为外国人在中国人口总数中所占比例极小,所以欧洲人无论走到哪里都会被好奇的中国人当作稀有“品种”上下打量。但中国人通常不会对他们纠缠不休,即便是在农村,乡民最多也就是摸一摸从未谋面的“红魔”(注:中国人对白人最通常的一种称谓)身上的着装,或是拿着神奇的望远镜把玩一番,也就得偿所愿了。

深入接触后,锡乐巴发现中国人易于满足,勤劳朴实,于是便对这个民族产生了好感。几把大米、几只蛤蜊或一点点鱼肉和猪肉,就可以完全满足一个人的饮食需要。他们几乎每时每刻都在劳作,直至困顿不已,方才睡上几个小时,且不分昼夜,醒后继续干活。他们从来不懂得一周里还有什么休息日,也不是很关心一天的时刻变化。锡乐巴曾亲眼见过不同的手工艺人一直干活到深夜,也曾目睹过农民顶着刚刚泛白的星空在田间劳作。中国军营里的士兵,全是些身板结实的小伙子。通常他们都是分成小组四处巡视,一概身着蓝色和红色的长褂,下面套着两层外裤,头戴圆形的大草帽,脚穿毛茸茸的毡鞋,手里拿着一把雨伞,全身上下看不到任何武器,因此从他们的身上感受不到任何好战的气息。

与中国官员的谈判桌上,锡乐巴会毫不犹豫地把德国铁路公司的利益放在第一位,但面对铁路建设中的现实问题,他也在一次又一次地冲突中思考着如何与这些中国乡民更好的相处。

建立第一所铁路学校

随着铁路建设的深入,锡乐巴主张更多的雇佣中国劳工,这不仅是出于他对这些乡民吃苦耐劳品质和经过短期培训能够达到技术能力的认可,更重要的原因是付给他们的工资对开支巨大的铁路工程更为有利的诱惑。他详细地算过一笔账:一个中国小工一天的工资为30-35分尼(德国金币),泥瓦匠、木匠、细木工、木桶匠为40分尼,铁匠、铜匠、锁匠和石匠约为50分尼。工作时间从日出至日落,中间约有2小时的休息。如果教导有方、监控得力,一个小工大抵与欧洲小工的水平相当。手工艺人大概需要1-2个月的培训,方可达到欧洲手工艺人一半的水平。如果和蔼待人、薪酬丰厚,完全可以将这里的工人培训成为勤劳的锁匠、司炉和火车司机等。为此,1899年秋,锡乐巴在青岛建立了第一所铁路学校,以培养铁路所需的中国职员,还亲自编写了《山东铁路记号章程》作为统一教材。学徒学成之后被分配到胶济铁路的各个车站,担任助理、秘书、电报员、扳道岔工、调车长、机车司机、列车员等职位,其中优秀的还会成为小站站长,或大站副手,后来几乎所有在胶济铁路车站工作的中国年轻人都是由这个学校培养的。

1903年11月四方機厂建成投产,主要是组装和修理机车车辆,大部分中国工人是当地的木匠、铁匠和从青岛造船所,以及从上海、天津等地招募来的工匠。1904年,工厂创设徒工养成所,目的是培养一批德国式工匠。每年招收10人,学制4年,学成后为工厂效力2年。每天由德国人讲课2小时,其余时间到各工种现场实习,采取师傅带徒弟的方式,由德国工长传授操作技术。中国工人还在德国人的指导下对运来的机车车辆进行纯机械化组装操作。通过“干中学”的方式,中国工人迅速掌握了快速运转的蒸汽机和列车维护的复杂技术。

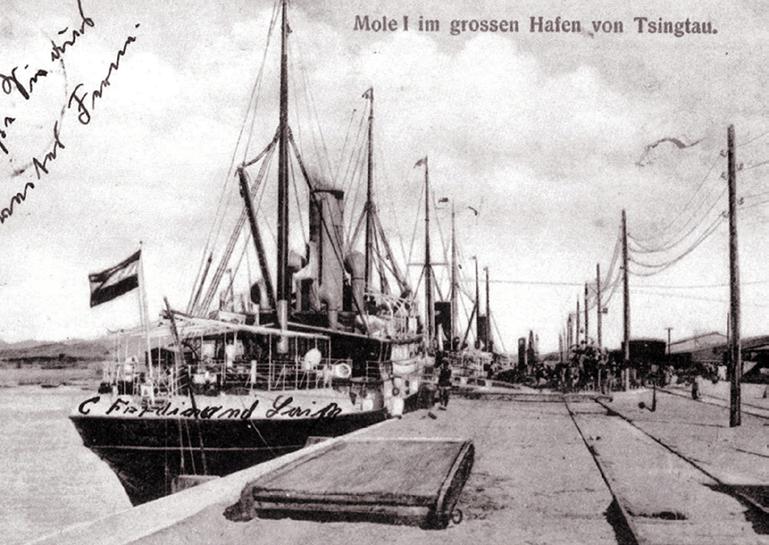

修建胶济铁路大港站

锡乐巴的这些做法得到了胶澳总督的认可,他们在交流中一致认为,青岛港是东亚最好的港口,海岸形状符合各种要求的航道灯标和其他标志,可使船舶在任何天气、任何季节以及每天的任何时候都能进港,即使最大的货轮也可以在码头将货物直接装上火车,而且船舶可以找到一个免受风暴袭击的地方,从而避免了时间损失和装卸中的货物损失。青岛的繁荣基于两个重要前提:一是通过现代化的大型港口设施促进航运的发展;二是对广阔的内地,尤其是通过铁路对内地重要经济地区的开拓必须取得成效。为此,青岛的港口建设与胶济铁路建设必须并举推进。

1900年以后,山东铁路公司联合山东矿务公司与德国海军部举行多次谈判,达成协议,由铁路公司在海港地区铺设轨道,并在大港运煤堤道上安装运煤设施。1904年,大港一号码头北区开放,在一号码头起始处的对面建了一个客运站,以方便海港与青岛和内地的交通,大港码头车站的货物由专门的列车运输。通往北区的连轨线由总督府出资修建,港口地区和码头的轨道也由总督府购买,港口货运转到总督府手中。后来总督府就港口铁路的运营和维护与铁路公司签订了专门的合同,规定港口铁路由铁路公司租赁经营,由总督府统一管理,协调各方面利益。这样虽然结束了山东铁路公司在大港的垄断地位,但港口与铁路相连,实现了海陆联运,既方便了货物运输,同时也扩大了港口的吞吐能力。

此前的1899年4月,中德还签订了《青岛设关征税办法》,在青岛租借地内设中国海关,不论洋货土货,凡运入租借地不再运出者,一律不征关税;若洋货经青岛运入内地,或内地土货经青岛出口,则需征税。随后,德国捷成洋行、亨宝轮船公司、英国太古洋行、怡和轮船公司、俄国东方航运公司、日本大阪轮船公司,纷纷开辟了青岛通往芝罘、牛庄、天津、上海、香港、日本,乃至欧洲的邮轮航线。

提出将胶济铁路纳入全国及国际铁路网的设想

这些投资和初步取得的成果对锡乐巴来说仅仅还是开始,在他的构想中,胶济铁路对德意志帝国来说,要发挥的作用远远不止于此。由于胶济铁路就广阔的中国而言,只是一条支路,其作用和影响不可能像即将贯通南北的卢汉铁路,和已经开工并计划贯通东西的陇秦豫海铁路那样大。所以胶济铁路必须通过建立与其他运输线的联系来扩大其影响,吸引更多的运输。

锡乐巴曾经详细地描述了将胶济铁路纳入全国及国际铁路网的设想:“我们的铁路与中国内部铁路网的连接,对进出口都具有很高的重要性。山东铁路的终点站济南府西,作为天津至长江铁路的过路站。在天津,这条新的国有铁路与华北铁路相接。这样就形成了一条不间断的由北京至青岛的铁路轨道,它的重要性尤其在渤海湾内航运由于冰冻而停顿时,更加显现出来。在天津,还可以通过经山海关通往奉天的铁路,与满洲里和西伯利亚铁路相联,那时就可以通过铁路从柏林到青岛旅游了。最后,从保定府建起的铁路也汇入天津,直接把快速建设中的卢汉铁路和黄海连接起来。在这两条大铁路之间,其中由北向南的铁路把华北和长江连接起来,此外,还有两个更远的连接,由德州至正定府和由兖州经开封府至河南府。德国在山东的铁路会因这些线路构成未来中国铁路网的一部分,同时通过与西伯利亚铁路的连接,而实现与东亚和欧洲间的国际铁路运输连接。”

锡乐巴相信,随着中国铁路设施的不断增多,对中国内陆开发力度的不断加大,欧洲的文化和欧洲的品位必定将会涌入中国,这绝对是一个不争的事实,而且已为世界上的其它地方所验证。这也是锡乐巴向弟弟锡贝德强调津镇铁路建设,德国铁路公司志在必得,你我兄弟二人志在必得的重要原因。

——An Idea From "Etudes Metro"—the Work of Pierre Schaeffer