大钟残件——老火车站的记忆

陈宇舟 朱七七

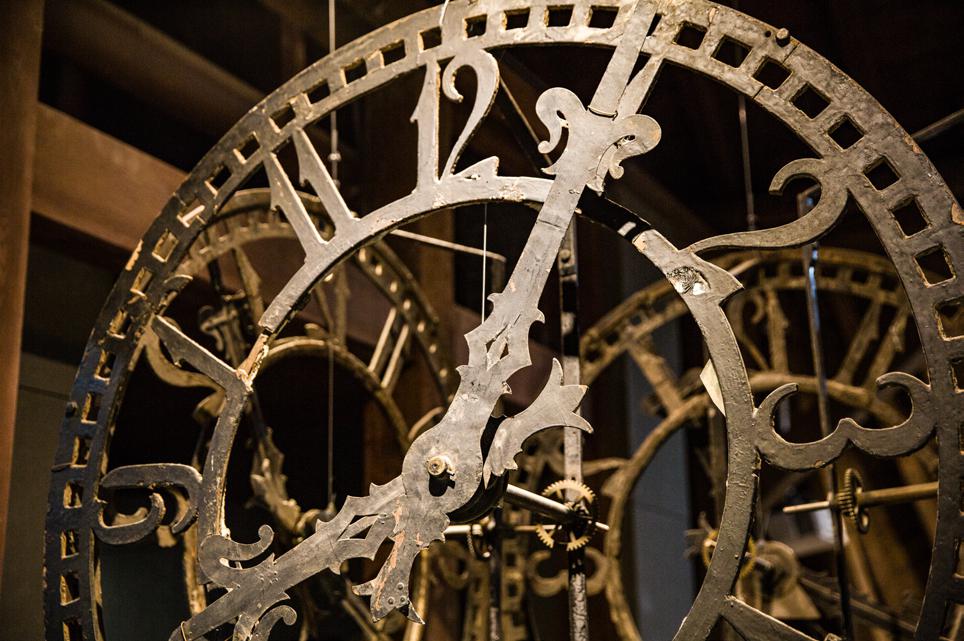

胶济铁路博物馆三楼“走过百年”展区展示的是原济南老火车站拆除下来的钟楼大钟残件和部分配件。济南老火车站虽然已经拆除,但它的传说一直在流传,它曾是亚洲最大的火车站,因为其建筑精美,还登上过清华大学、同济大学的建筑类教科书。同时它也是当时济南的一座地标性建筑,是几代济南人成长中无法抹去的记忆,也是来往济南旅客心中最美的风景。

1992年7月1日,济南火车站由于车站扩建被拆除后,所有大钟零部件从市里到郊外共搬了3次家,最后在济南西郊一个车间仓库内存放。沉睡了二十年后,在2012年,济南铁路局着手筹备建设胶济铁路博物馆,工作人员几经辗转周折,终于寻找到四面钟盘的残件和部分配件。2016年11月18日,扩展后的胶济铁路博物馆开馆了,大钟表盘和残件终于回到了人们的视线。虽然再也不能一睹“大钟”耸立时的风采,但却让济南人内心深处的那段记忆有了真实的依托和承载。

根据当年大钟的维护人员讲述:济南老火车站钟楼共有九层,最下面一层的底座是售票厅。最上面的第九层是大钟表盘部分,大钟的主体构造分布在第二至八层。大钟表盘直径130厘米,时针长64厘米,分针长80厘米,没有保护层,需要定期维修保养。大钟有两个各10公斤的铁砣,一周七天每天下降一层楼,每周六9:30正好下降到第二层设定的最低位置。大钟的维护人员沿着盘旋的木梯,把铁砣从第二层搬到第八层,放到从底下手摇上来的机芯砣托板上,完成上弦工作。大钟机芯上有一个漆着金粉的猫头鹰木质钟摆,现已遗失,已无法想象它的“真容”了。

現在,我们看到的四面大钟表盘时间都是8点05分,是当年这座大钟停摆的时间,代表一段历史的节点,也正在见证了两座济南老火车站新的起点。

一张张图片,见证了清王朝的屈辱没落,经历了旧中国的战乱硝烟,铭记了新中国的快速发展,让我们渐渐读懂胶济铁路曲折而又辉煌的历史,也让我们从一个特殊的视角,观照到历史进程中我们自己的身影。直观的影像资料,串联起胶济铁路的历史风貌和建筑遗存,如同把胶济铁路的历史镶嵌进博物馆,供人瞻读。

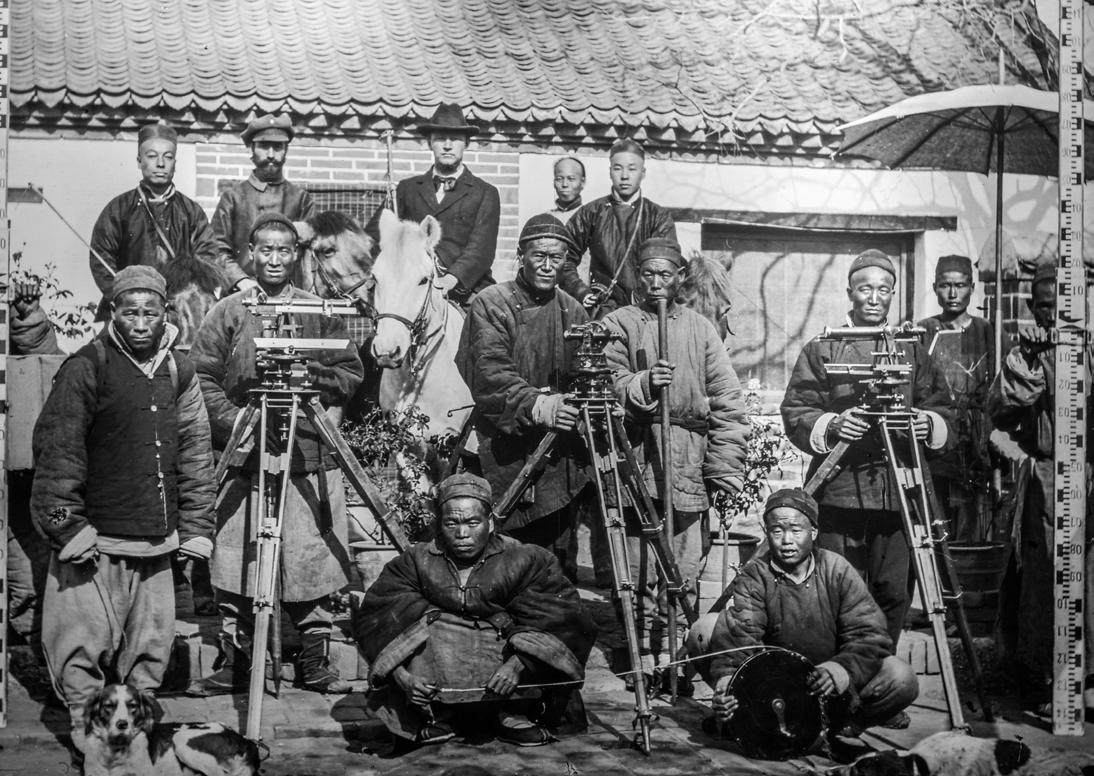

1898年的3月6日,德国强迫清政府签订了中德《胶澳租借条约》,其中“铁路矿务等事”第一款规定:“中国国家允准德国在山东省盖造铁路二道:其一由胶澳经过潍县、青州、博山、淄川、邹平等处往济南及山东界;其二由胶澳往沂州及由此处经过莱芜县至济南府。”前者即为胶济铁路。此条约签订以后,普鲁士王家土木技监、高级工程师——盖德兹(AlfredGaedertz)专为胶济铁路选线而来,开始了胶济铁路的选线工作。图为胶济铁路开建前德国工程师和中国同事在山东测量时留影。

1897年德军侵占青岛时,曾在山顶架炮,后在山上建立占领青岛纪念碑,并将山名定为“棣利士山”,以纪念侵占青岛的德东洋舰队司令棣利士。日军侵占青岛后,更名“神尾山”,以纪念侵占青岛的日军大将神尾,也建立了日本占领青岛纪念碑。这些曾使中国人蒙受耻辱的碑刻早已被凿去,仅留遗迹。1922年,青岛收回后,此山遂定名为“信号山”。图为日军将德军在青岛信号山的纪念碑改为神尾山纪念碑。

1908年,由英、德两国出借款项建造的津浦铁路动工。同年,津浦铁路济南站开始修建。1911年建成,1912年投入使用。津浦铁路济南站由德国建筑大师赫尔曼 · 菲舍尔设计,为一组具有巴洛克风格的哥特式建筑群,它曾是亚洲最大的火车站,世界上唯一的哥特式建筑群落,登上清华、同济的建筑类教科书,并曾被战后西德出版的《远东旅行》列为远东第一站。图为1911年,济南老火车站即将建成时,菲舍尔拍摄的全景图。此照片由赫尔曼 · 菲舍尔的女儿提供,图中箭头所指的房子即是设计师一家的住所。

淄博市位于山东省中部,占据重要的地理位置,曾是齐国故都的所在地。而“淄博”这一名称的由来,与胶济铁路的建设密切相关。当时的德国除了修建胶济铁路干线,还在淄博境内修建了两条支线,一条由张店至博山,长 38.87 公里;一条由淄川至洪山,长6.5公里,这两条支线是专为掠夺淄川与博山的煤炭资源而建。“淄博”即是20世纪初期随着淄川与博山两地的煤矿开采活动而形成的地名。张店站与沿线小站虽同为平房,但规模显然要大得多。张店站较为特殊的建筑是仓库,其体量明显比沿线其他车站大了不少。图为张店站。