嘎玛沟的夏尔巴轮回

范久辉

陈塘,中国境内最大的夏尔巴人聚集地,喜马拉雅山脉深处珠峰东坡下的隐秘小镇。1989年,它被划入珠峰自然保护区。如今它处在珠峰国家自然保护区的核心区内,喜马拉雅山脉中段南坡,珠峰东南侧的原始森林地带里;东南与尼泊尔接壤,北接定结县日屋镇,西临定日县曲当乡。境内气候宜人四季常青,景色迷人,是一个野生动植物的天然王国,有很多诱人之处。

夏尔巴人,藏语意为“来自东方的人”,又能解释为“留下来的人”,他们世居深山老林,过去几乎与世隔绝,在漫长而复杂的历史过程中,始终顽强地保持着自己独具特色的民族文化。也许是由于人口较少的原因,它至今仍属未识别民族之一,是中国承认了族群但没有被肯定成民族的人群。如今陈塘镇夏尔巴人的“中华人民共和国居民身份证”上,其民族一栏写的是“其他”。

最美的山谷

发源于希夏邦玛峰的朋曲藏布、珠峰东坡的嘎玛藏布及从定结县日屋流淌而下的脱隆藏布是陈塘镇境内最主要的三条河流。嘎玛藏布的河谷如今俗称为嘎玛沟,它最早出现在英文文献上,可能是1922年出版的《珠峰考查》(MOUNT EVEREST THE RECONNAISSANCE 1921)一书,作者英国探险家C.K.霍华德-伯里先生C.K. Howard-Bury)是1921年英国远征队(珠峰)成员,在他的率领下,远征队首次尝试攀登珠穆朗玛峰,到达海拔7000米,并确定北侧登山路线,在西藏期间,考察了嘎玛沟及陈塘。在书中,记录了他们从卡达卡经嘎玛沟到达陈塘的经历。只是作者一定想不到,他在此书中关于嘎玛沟的描绘,现在已然成为嘎玛沟的宣传语:世界上最美的山谷。

文中大致是这样说的:“现在我们很后悔离开嘎玛河谷,我们去过很多喜马拉雅的河谷,但没有哪一个比得上它。嘎玛河谷的美景和植被都是最令人难以忘怀的。我们不会轻易忘记长满着龙胆跟植物微笑的草地,以及生长在冰峰边沿的山花和被冰雪覆盖的道路,还有从森林边斜坡流下来的冰川。”

2003年去珠峰北坡时,在扎西宗乡看到“嘎玛沟—世界上最美山谷”的大广告牌,当时没有任何的准备,尝试着走了一点,半途而废,被沟谷中的美景所吸引,一直梦想着能实现嘎玛沟穿越。2005年,想用自行车横穿珠峰自然保护区,虽然其中的嘎玛沟及陈塘段不通公路,不过为了完成穿越嘎玛沟的心愿,自恃体力好,想着扛自行车徒步也未偿不可,也不知天高地厚地进行穿越了。

只是出发前想不到这是一次关于危机、饥饿及改变一生轨迹的户外穿越。

嘎玛沟穿越

5月底从拉萨出发,骑行按计划进行得相对顺利,到达嘎玛沟穿越的起点曲当乡正是杜鹃花盛开的6月中旬。

崎岖狭小的山路及笨重的自行车让徒步其间的我有点小崩溃,经常要来回折腾两次才能通过,一次先把行李背上去,再回头把自行车扛上去,行程由此拉长,体力加倍消耗。自第一天开始,就不断涌出把自行车扔掉的想法,只是自行车是借朋友的,舍不得扔掉,只能无奈地来回折腾,独自一人咬牙坚持。

第三天,到达嘎布措,当我一个人坐在湖边,看着雪花飘下化入清澈的湖中,耳边只有轻轻的水声和自己的呼吸音,除此之外一片寂静。一个无人知晓的孤独的湖和一个远离尘世的孤独旅行者,这可能是世界上最凄美的风景。

危险在第四天翻越措拉山时来了。那天措拉山气候十分恶劣,爬到半山腰,路被雪埋住了,对只穿登山鞋、背着大背包、扛着自行车的我来说,行走起来十分困难。幸好带着一个军用工兵锹,时而用做支撑时而用它在雪上挖出一级的台阶,借此通过。在艰难爬跋涉时,雪鸡在雪上闲庭信步相互追赶,不知名的小黄花坚强的从雪中探出头。

( 题图) 重装徒步嘎玛沟的驴友。

在措拉山口,有一个简易的墙体,是西藏军民当年为了抵抗尼泊尔廓尔喀军队的入侵而修筑的,传说那时战斗激烈,以至于山石被染红,所以当地人都称这里为“血长城”。 此时山石被大雪淹没,看不到了。清代文人丁士彬所著的《西藏图考》一书中所说:“辛亥年,廓尔喀遁回经此冻毙千余人。”虽然在措拉山上曾经有过惨烈的死伤,但山石中的红色并不是鲜血所染成。那是在特殊的地理气候条件下,在岩石表面生长的一种罕见的红色苔藓。

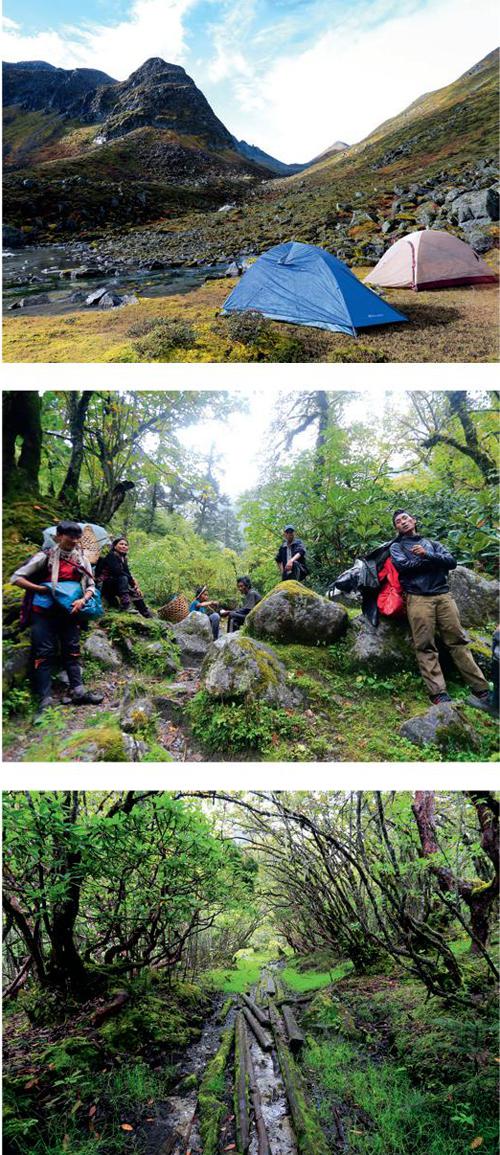

1、2005年笔者就是在这里迷路的。2、嘎玛沟的营地。3、在嘎玛沟里劳作的尼泊尔人,与向导是好朋友。

嘎玛沟的木板路。

到达措拉山口已是下午6点,翻越时间完全超出预计。天慢慢黑了,又下起了小冰雹,就着头灯微弱的光,在黑夜冰雪中,看不见山路,只能在一个个巨石上爬上爬下,背包越来越重,脚也越来越重,体温越来越低,心中也越来越绝望了,再次起了把自行车扔了的念头。

北京时间22点15分,微弱的头灯照到前面有庞大的动物,仔细观察,是两只牦牛,一只黑色,一只黑色带白点。有牦牛,意味着就有人家,跟着它就会找到人家,心中升起了得救的希望。

力气来了,跟着两只可爱的牦牛不紧不慢地走,過了半小时出现了一个小木屋,计划中的露营地到了。兴奋中,没有对两只可爱的牦牛的去向做更多的关注,想不到这是最后一次见面。在后面几天的行程中,这两只牦牛再也没有出现。这两只牦牛是从哪来的?前两天都没有见到一个人,小木屋外也不见人影,难道是佛祖知道我是个好人,特意派它们来指路?

祸不单行,早上起来整理行装,发现放在驮包里最主要的食品糌粑不见了,胃中一阵阵紧缩。四处找寻,就是没有糌粑袋的踪影。盘点食品,还有1斤多面条、方便面6包、午餐肉罐头3个。希望路上能有奇迹,坚持完成穿越吧。接下来行程一直饱受饥饿折磨,热腾腾的鸡腿与手抓羊肉是每天晚上梦中的主题。

穿过萨基塘,在嘎玛藏布边上扎营。早上收拾行李,正忙得不亦乐乎时,猛的抬头发现有个人不知什么时候站在我旁边,这无声无息的吃瓜群众让我吓了一大跳。语言不通,无法沟通,没留意,他又消失了。后来才知道,这是在嘎玛沟两侧放牧的尼泊尔夏尔巴人。嘎玛沟似乎有一个约定俗成的惯例:陈塘镇对面的尼泊尔基玛塘卡的居民在每年5月会赶着牛羊过来放牧,陈塘镇则对尼泊尔的放牧者征收牲畜食草费与防疫费,一头牛10元,一只羊2元,但常常收不上来。

有牧民放牧,就有商人。走了不久,就遇到在嘎玛沟里交易商品的马帮。马帮的主人是优帕村的村民索朗旺加,他赶着两只牦牛驮运着编织袋、盐巴、塑料布、白酒等日用品,与在嘎玛沟两岸放牧的夏尔巴牧民交换牧场中生产的酥油。

索朗旺加略懂汉语,沟通几句后,从包中摸出一瓶青稞酒,我们你一口我一口的把酒喝完。后来发现他很注重用酒来打情感牌,见到所有人都是摸出一瓶青稞酒,喝了酒再谈生意,见到陌路的我,也是如此。他看我的背包巨大,就把背包绑到牦牛身上去,我推着自行车与他慢慢前行。

与索朗旺加同行的这些日子里,跟着他蹭吃蹭喝不说,还拜访了不少夏尔巴牧民的居所,也第一次见到盛装的夏尔巴妇女。她矮胖粗壮,穿着红色的藏袍,脖子上挂着粗大的银链子。头上独特的帽子引起了我的注意,这帽子的帽角顶端插着鲜艳的塑料花,红色的圆帽顶,帽子右侧挂着两条白色的银丝链,另一侧贴着银币镶的链条。想不到在此原野之地竟能看到如此精致的饰品,不禁多看几眼。妇女也十分淡定,面带微笑的接受了我的“审视”。后来在陈塘看到过很多比她还精致的夏尔巴服饰,但当时激动的心情至今还记得。

晚上,与索朗旺加一起借宿在晓乌米营地的牧民帐篷里,受到热情款待,吃到了夏尔巴特色食品:用鸡爪谷糌粑制成的面糊。饭毕,主人拿出自制白酒边喝边聊,倒也其乐融融,只是语言差异太大,交流起来十分困难。终于回到了久违的酒足饭饱状态,睡梦中,有人为我加了一床牛毛毯。

告别了索朗旺加,顺着嘎玛藏布往下走,一路上遇见的人可不少,好几批人背着大大的酥油桶与日常用品与我擦肩而过,大家语言不通,只是相对一笑。海拔的降低,让最可怕的软体动物蚂蟥出现了,在一片沼泽地上尤其多。沼泽地连绵一片,人们将木板放置其上,就成为路了。木板路有点滑,走在上面摇摇晃晃。有的沼泽地水浅,没有放置木板,就只能踏水而过。而蚂蟥就躲藏在水中或草从里,发现脚脖流血时,已经被它们叮了好多口,抓完身上的,过一会儿又有蚂蟥爬上来。晚上钻进睡袋时,大腿内侧还发现一个大蚂蟥正吸着血,也不知如何钻进去的。

一直被饥饿与疲惫所笼罩,陈塘似乎在地球的尽头,永远走不到。连日的阴雨天把火柴泡碎了,不能生火,又湿又冷。仅有的方便面油料包,河边生长的青竹笋及苦涩的野厥菜都变成美食,虽然吃下来肚子隐隐作痛。

秘境陈塘

第一眼的陈塘是一畦畦的农田,田里有几个捡剩下的小土豆,捡了一把,用衣服擦了擦,就往嘴中塞。好清甜,一口气吃完,再继续去田里扒拉。

顺着田间的小路往上走,翻到山的另一面,陈塘镇慢慢呈现在眼前了。它是一个挂在山坡上的大村子,高居河面以上四五百米,一边是朋曲藏布,一边是发源于珠峰东侧的中尼两国界河嘎玛藏布,气候温暖,雨量充沛,正如夏尔巴人自己所说,他们居住的地方既不在高处,也不在低处,而是在中间森林地带。

镇政府建在靠朋曲藏布的台地上,下面就是层层梯田,由于正在翻修重建,所以所有办公用品都堆在一个老房子里。副镇长兼武装部部长边巴扎西的汉语不错,检查了我的边防证与身份证后容许我用镇里唯一的卫星电话给亲朋报平安。之后,他还抓了一碗糌粑,倒上一碗青稞酒给我,并允许我睡在办公室,与他们同吃同喝。

太好了,陈塘是个好地方。

自行车成了大明星,在田地里劳作的大人看到它都会停下来,对它行注目礼;小朋友则围着自行车,像英雄一样欢迎它,触摸它的各个部位,透着亢奋与激动。看到我在拍照,小朋友们有的会作出各种表情,当相机闪光灯闪烁时,认为拍到自己的小孩都雀跃欢呼起来。

这是很多陈塘人第一次见到并真实地触摸自行车。在很长一段时间里,这自行车成为他们津津乐道的话题。直至现在,很多陈塘人还对它有深刻的印象。在之后的田野调查中,只要介绍我就是“扛自行车走嘎玛沟的”,被访者都会说:对,就是他呀,难怪脸熟。于是访谈会进行得更加顺利一些。

回到乡政府,围观自行车的小朋友并不愿散去。于是在小朋友“研究”自行车的各种吵闹声的背景下,坐在乡政府的后门,喝着边巴扎西泡给我的久违了的热茶,看着山下的梯田与对面的两条瀑布,感觉恍如隔世。

正对着的那两条“飞流直下三千尺”的瀑布,叫巴沃琼布与喇嘛钦布,十分俊美。夏尔巴人想必也有如此感受,把这两条瀑布纳入他们的神灵体系,在法会中进行祭祀,当然这也是后来才知道的。

在镇中闲逛休整,大家看到我,都怯怯的微笑着与我打招呼。我们都想与对方交流,只是我懂的藏语与他们知道的汉语一样多。手脚并用,最后只能相视而笑,各自离去。

陈塘镇的布局比较紧凑,田地与镇子没有任何距离,直接由房屋向各个沟沟坎坎延伸,所有建筑物因地形变化展布,巷道也因此曲折婉转。民居大都修建两层楼房,用石块垒成厚墙,然后在墙上架梁造楼,楼下堆放杂物或圈牛羊,楼上住人。因为山的坡度太大,底层一边着地,另一边就要支起一层楼的高度。中间的路是青石板路,千百年走下来,磨得很亮,阳光一照,干净的路面發着光亮。

镇子边上有一水泥平地,据镇子的人说,那是一个直升飞机场。自从前几年一架尼泊尔的直升飞机在这里降落后,再也没有飞机过来。于是,这飞机场就变成大家的晒谷场。有事没事,在这里坐坐,晒晒太阳,看看对面一河(嘎玛藏布)之隔的尼泊尔小镇,似乎成为一部分人的习惯了。

听到有房子里传来法鼓的声音,似乎有人正在做法事。进屋后,在房子最里面,是一个头戴五佛冠,身着绣花法衣的少女。她坐在墙边,口中念念有词,前面摆着盛着青稞等物的铜盆与贲巴壶的小桌子,左手拿着一个鼓锤,有节奏地击打着一个大鼓,右手边上是一个佛龛,上面摆着“朵玛”(糌粑与酥油做成的供品)和几个供碗。在她对面,也就是火炕那边,躺着一个面如死灰的老人,身上盖着厚厚的被子,一个老妇人扶着他坐起,他一边虔诚地听少女诵经,一边咳嗽,看得我心中发冷。

这少女正为病人祛病,她念着念着就站了起来,拿桌上铜盆里装着的青稞,走到房子的中央,一边跳,一邊念,一边往四周与老人身上洒青稞。洒完青稞后,又走到桌前,拿起桌上的贲巴壶,走到老人身边,把壶中的水往他头上灌洒,然后再至其他人。当轮到我时,她跳过了。

少女的年龄并不大,18岁的样子,可是念经的样子与做法时洒五谷的动作却十分熟练,可能是世袭的吧。这就是夏尔巴人说的“堪卓玛”。

可惜语言不通,交流困难,只能带着疑问而回。这个疑问曾是我前往陈塘最大的动力之一,至今终于稍有头绪。这个少女叫次仁玛,当年不是18岁,而是25岁,这位病人,在这次法事之后,他的病被治好了,到现在都很健康。扶着他坐起的健康的老妇人,却先于他走了。这平添了堪卓玛的神秘。

在镇里,有超乎寻常数量的小卖部,卖些日用百货、酒水饮料之类。这些商品不单是供应陈塘人的日常消费,也有不少尼泊尔人过来采购。尼泊尔的小商品,尼泊尔的卢比(当地人称峡谷钱)在当地也非常流行。这些小卖部,都算是最小的、活生生的中国与尼泊尔边民进行跨国物资交易的“边贸市场”。

有一天,一个夏尔巴邀请我去他家吃饭。他家比较小,分隔成厨房、储藏室两间,厨房设在中间,有酥油桶、铝锅和各种炊具。厨房中有一个用石板靠墙砌垫而成的火炕,没有凳子,大家席地而坐。吃的是咖哩土豆加米饭,米饭装在盘子里,上面再浇一些土豆,人手一盘,不用筷子,而是用右手抓来吃。围着火炕吃完饭后,来了一些客人,主人又抱出一桶“曼恰”鸡爪谷酒,大家轮流喝。

时间过得很快,火塘内的薪柴已经不多了,摇曳的微火给漆黑的木板房打上温暖的色调。一群人围着火塘,盛着鸡爪谷酒的木桶在人们之间传递。与他们素不相识却因路过而被请的宾客,我听不懂他们的交谈,只能用肢体语言,笑容与表情,进行交流。

火塘中尚未燃尽的木炭十分温暖,加了开水的鸡爪谷酒温度恰好,人们谈兴也正浓,让旅行中的我感觉回到了家。不胜酒力,别过出门后,天上繁星点点。寒气袭来,回头看这户人家,外表看像是一个沉静的山谷,可是房里却是沸腾的大海。

这就是陈塘夏尔巴人鸡爪谷酒给我最初也是最深刻的印象。虽然是2005年的情景,但至今还记忆犹新,鸡爪谷酒的浓香与甘甜常在梦中回味。一壶浊酒喜相逢;古今多少事,都付笑谈中。在陈塘镇每个与世隔绝静谧的夜晚,鸡爪谷酒永远是照亮孤独的火把。

照亮孤独的火把还有录像厅,2005年时陈塘还不通电,头脑精明的人就背来发电机,晚上发电放录像,5角钱一位随便看。

那时镇上有好几家这样的录像厅,大家相互比较谁的声音大,以招揽更多的顾客。于是成龙的“醉拳”,李连杰的“少林寺”,刘德华的“天若有情”,还有古龙的“流星·蝴蝶·剑”一起在空中回荡,根本分不清谁是谁家的音乐。

出陈塘

在陈塘认识的退伍军人尼玛得知我要走了,特意给我煮上一锅土豆,在路上食用。见我又背登山包又推车吃力的样子,就背着我的登山包,送我下陈塘。

出陈塘的山路在山腰的东侧,正对着那两条瀑布,“之”字在田地中穿行。路况很差,又陡又是沙土石小路。我推着自行车往下走,比扛车往上还困难。尼玛看我滑了几次,试着推了一下,走两步路就滑倒了,自行车还不客气地摔倒在他身上。只好老老实实小心往下走了。

让他背着登山包与自行车一起拍了张照,留下个念想。想不到世上的事还真的是:“念念不忘,必有回响”,后来我去陈塘采访时,他认出了我。之后每次去陈塘采访,都住在他家,同吃同喝、同醉同歌同调查。

他是我在陈塘中最蹩脚、最不称职但同时也是最离不开的最好的翻译、向导与弟兄。我与他的故事,在这一辈子中,将会不断交集。

翻过木如塔瓦山口后,有些山路铺着青石板,石板被磨光滑了,阳光一照,反着暗淡的光。山路十分窄,最宽时也只能容两三人并行,当人们迎面而来时,只能在一边避让。

当时的陈塘未通公路,运输全靠人背牛驮,背夫(妇)队伍就是夏尔巴人一道独特的风景线。从五六岁的孩童到七八十岁的老妪老翁,都是队伍中的一员,可以用“全民皆背”来形容当地人的生活方式。他们不是用肩扛,而是用一根绳子把货物捆好,留出一个绳套,再将绳套顶在额头,重物附在后背。这种背负方式是人们在喜马拉雅高山深壑里崎岖难行的山路上由无数人摸索出来的独特经验:山路险峻,有时甚至需要在悬崖上攀爬,如果将重物背挎在双肩,一旦失足,人货俱损,而用额头顶负重物,能释放出双手,方便作业,若发生危险,能快速地弃货保人。

为给背夫及行人提供方便,路上每几公里就有一些小卖部供他们打尖休憩,提供方便。小卖部一般用横条花纹的塑料编织布为顶,里面有些食品出售,还可以喝到清茶(用茶砖加盐煮成的茶),每人1元随便喝,3元能在那睡一宵。

在路上还意外的遇到一对新婚夫妇。新郎背着一箱“北京牌”麻辣牛肉味方便面,与新娘一起去见岳父大人,而方便面就是见面礼。可见当时陈塘物资的贫乏。

过了孔定玛电站不久,就是热火朝天的修路工地。工地里有个治安点,一个警察模样的人看到我十分吃惊,再看到我推的自行车,又更加莫名惊诧了。他不仅查看了证件,还盘问许久。最后,他与治安点的另一个警察商量后,走了出来与我谈话。

“老人家,这一路上不容易,也辛苦了,要不,您在我们这里休整一天吧。我们包你吃住,好不好?”其实事后他坦言,我的边境证没有写上定结县,可看我像好人,但推着自行车又像怪人,还把刚过而立之年的我看成60岁了。当时尼泊尔局势不是太稳定,他想向镇领导请示如何处置我,所以用包吃住的方式来安稳我。

我当然不客气,正是晚饭的点,警察指着半高压锅的米饭和一大盘腊肉炖冬瓜说,你先吃吧,要吃饱!说完两个就走出去了。腊肉炖冬爪,咸鲜带着猪肉的浓香,高压锅做的米饭熟透透的,入口绵软,近40天没有吃到这样的美味了。何况从拉萨出来后,又一直处于饥饿的状态。多种因素加之又无人在场,让我放下所有顾忌,放开肚皮,痛快淋漓地大吃一顿。20分钟后,半高压锅饭与一大盘汤被我全消灭了。这顿饭,现在一家五口也吃不完,可当时就这样轻松被我吞到了肚子里。

警察回来看到饭菜都被吃完后,笑了一下:“饿太久了吧。若不够,我们再煮一点。”我在肚子上比画一下,示意饱了。

他倒了一杯江津白酒说,喝点酒,解解累。我一口干了后,突然十分恶心,跑到别人看不到的地方把刚才吃的全吐出来。可能是吃太多了,这口酒是压倒骆驼最后的稻草。

晚上睡着警察的帐蓬,干干的,温暖如春,倒头睡到天亮。第二天出了治安点,走上几公里后,就回到熟悉的沙土公路了。从6月15日进嘎玛沟、进陈塘,再到有公路的地方,已是6月29日,整整15天。回到拉萨,体重从出发前的120斤减到95斤。以后混在拉萨的日子里,夜深人静时,时常会跳出嘎玛沟烂漫的蓝色绿绒嵩花,夏尔巴大哥的微笑,那再也没有见过的两头牦牛,还有陈塘漂亮的小巫师……

有时想,世界那么大,无限精彩,只是陈塘偏安一隅的温暖还是一种挡不住的诱惑。想在那浓浓的鸡爪谷酒中死去,在那满天星星的夜空中大声歌唱,那些笑容、传说、故事、巫术是不是在指引我的方向?

陈塘公路

陈塘夏尔巴人分为“梯格巴”与“冲巴”两个骨系,老人们相传“梯格巴”骨系是由在头人甲本嘎玛带领下,从尼泊尔的夏尔昆布出发,穿过猛兽与黑暗的原始森林,披荆斩棘,最终在陈塘定居下来。而“冲巴”骨系是来自康区德格地方的一群人,为了躲避战乱仇杀等种种原因,在头人多吉玉登的带领下,他们经过拉萨、日喀则、定日等地长途跋涉,经历万险来到陈塘。

梯格巴与冲巴两个骨系的夏尔巴人虽然不远万里,历尽千辛万苦迁徙到了世外桃源陈塘,但却没有过上丰衣足食的幸福生活。夏尔巴人有个谚语是这样说的:“陈扎陈扎,即巴即将”,意思为陈塘呀,就是个一模一样的地方。陈塘最大的洛本法师多吉平措解释道:“以前陈塘就像个没有差别的原始社会,大家在一起劳作,一起生活,穿的吃的也一样,因为收获很少,再努力再辛苦劳作,陈塘人吃穿都不够用。所以大家都没有多大差别。”

制约陈塘夏尔巴人发展的最大因素就是交通的闭塞与不便。陈塘公路从2001年开始修筑,由于地质情况复杂,施工困难,基本上是一寸一寸向前挪。而同年开工建设的青藏铁路格尔木到拉萨段,于2006年7月1日就已建成通车。

1、次久神山的神水。2、次久寺。3、中尼“69”号界碑。

带着各种好奇与疑问再次去陈塘已是2010年,这时的公路才修到距陈塘镇三个小时徒步路程的那塘村。当时的山道因公路开通而逐渐被废弃,当年的治安点也撤了。

2011年公路修到藏嘎村。因为泥石流与塌方经常把那塘村到藏嘎村的公路堵塞,在陈塘多雨的时候,为了以防万一,有些老司机会把车子停在那塘村,然后背着简单的行李,再徒步10公里到藏嘎村。

从藏嘎村到陈塘镇,走过朋曲藏布上方的桥后,就开始爬升被朋曲藏布冲刷后留下的巨大悬崖切面,近300米落差,始终是横亘在陈塘夏尔巴人面前的出行难题。在2005年,它只是一条便道,路面上全是大小不一的碎石,走在上面,一不小心就摔跤。经过多次修整,如今的上山路为“之”字形水泥台阶,共有1670多级,盘旋而上,途中有6个汉式的木亭子以供休息。原来边上那个大家喜欢晒太阳的水泥台地上面,也修上木亭子,叫“达谷玛”。

次久神山。

但公路卻止步于藏嘎村到陈塘镇的“最后一公里”。2013年10月31日墨脱公路的开通,让它成功摘下“中国最后不通公路的县”的帽子,而陈塘则成为“中国最后一座陆路孤岛”。

据说国家在修筑萨陈公路时,做的规划是直通陈塘镇的。当公路从藏嘎村准备往陈塘镇上面修时,却受到了不少阻力。有人提出来公路会让几百年来一直耕耘的珍贵田地减少;有人认为会破坏陈塘脆弱的生态;有人怕公路修通后赚不到背夫费……所以到陈塘的公路在2015年止步于藏嘎村的水泥大桥。相传人们达成了个折中方案,公路不修了,把修公路的费用转到藏嘎村到陈塘镇的水泥台阶路上。这种牺牲便利而换取土地的例子还真不多见。

水泥台阶路只是折中方案,走在上面,还是有“直上直下”的深刻感触。2015年3月的一个深夜,我从陈塘镇下到藏嘎村时,失足从台阶旁30多米的悬崖上掉了下去,滑坠时在想,我要抓住一个支点,双手拼命地在悬崖上抓着,可惜没有抓到什么,双手被磨得血淋淋的,眼镜也飞了出去。所幸受摄影包的缓冲,除了数道划伤、割伤,流了一点血外,身体并无大碍。因为眼镜在陈塘及定结县都配不到,所以又顺着台阶爬到滑坠处,找了几个别人丢弃的饮料瓶,做了个标记。第二天一早,我眯着400度的近视眼,最终在标记的滑坠处下方把眼镜给找到了。我只是陈塘的偶然过客,但因为路况原因而受伤的夏尔巴人也应该不少吧。

2015年4月25日的尼泊尔大地震,也让陈塘镇受损不少。国家投巨资进行了灾后重建,但不通公路的现实让灾后重建充满了更多的艰难。或许是此原因,人们终于对公路开了绿灯。

听说,现在萨尔乡到陈塘99公里“瓶颈”将升级为省道514线的一部分,路面将全部硬化,修成宽敞的柏油路,届时,陈塘的交通条件将大为改善。2017年,公路已经开始大规模建设,运送各种物资的车辆与各种挖掘机醒目地点缀在喜马拉雅山脉翠绿的森林之中,热火朝天,有种只争朝夕的紧迫感。

藏嘎村到陈塘镇的公路也在争分夺秒的进行中,2017年1月4日,陈塘的朋友发来微信,说汽车已经能开到陈塘镇中心小学边上了。2017年3月在陈塘采访时,还特意走了一趟藏嘎到陈塘的公路,感受一下。不过当我们要回去的时候,天降暴雪,大雪封山,中断了陈塘与外界的联系,无奈被困了几天。

虽然藏嘎村到陈塘镇的公路至今还在热火朝天的行进中,公路时通时断,但青年人早已按捺不住躁动的心灵,让轰鸣的摩托车在镇内仅有的一小段公路内来回奔跑。

是的,夏尔巴人等这公路等得太久了。他们将迎来畅通的黑黝黝的公路,彻底告别“中国最后一座陆路孤岛”的称号。专家称,随着互联互通条件的改善,在保护自然环境的前提下,在更远的将来,陈塘可能形成一条中尼印孟的贸易新通道。

再探嘎玛沟

在古代,从我国境内到达陈塘耗时费力,主要有几种传统路线:一是从曲当乡出发,经措拉、桑琼拉山口,过萨基塘,再沿嘎玛藏布往下再至陈塘,此路线为传统的嘎玛沟穿越路线,道路相对平缓,约需3~4天;二是从曲当优帕村出发,过散巴拉山品,经却姆措,翻那贡拉西拉山口到达陈塘的修修玛村,约需2~3天;三是从曲当乡出发,沿朋曲藏布往下,过打索寺后到达陈塘的沃雪村及比塘村,约需2~3天;四是从日屋镇出发,沿脱隆藏布往下走,过木如塔瓦山口,到达陈塘的藏嘎村,需要3~4天。如今除了第四条路线修成公路之外,其他路线都基本上处于未开发的原始状态。

这四条路线都在珠峰东坡下,路线中的区域,都是夏尔巴人狩猎、耕作、放牧、采集最重要的地域,也可以说是他们曾经最重要的生存圈。而且其中的嘎玛藏布与朋曲藏布为陈塘夏尔巴人的圣河,尤以嘎玛藏布为甚。

在陈塘夏尔巴人的语境中,珠穆朗玛山神是重要神灵之一,在民间宗教中,它是四面由不同材质所组成的金字塔形神山:东面是银子,为白色;南面是铜山,是黄色;西面是金子,为红色;北面由绿松石组成,呈绿色。而四个面所形成的四个对角,代表着源自于珠峰的四条河流:嘎玛藏布、朋曲藏布(实际上源自希夏邦马)、扎曲藏布及在尼泊尔境内的纳·堪巴龙地区的另一条河流。

原来的珠峰周边并不是一个适宜人类居住生存的地方。印度高僧莲花生大师进藏后,来到珠峰,看到夏尔巴人生存区域冰天雪地,植被稀少,而且妖魔鬼怪横行,人们苦不堪言。大师大发慈悲,飞到天上,运用无边的法力从天上洒下三朵神花;它们落到珠峰的周边区域,化为神山巨石;然后他在这些地方分别闭关了三年三月零三天,并且降妖伏魔,让冰雪融化,万物生长,于是这些地方风调雨顺,形成与高海拔地区不一致的宜人气候。这三个地方如今被尊为“圣地”,在它们周边分别流淌着三条“圣河”,滋养着流域上的人民,称之为“三圣地三条河”。

三个圣地,一个在珠峰北侧,是珠峰北坡登山营地绒布寺上方的绒布上寺,从绒布上寺流下来的圣河是扎嘎曲,流经扎西宗地方后汇入朋曲藏布,经曲当乡后,流经陈塘;在珠峰南侧的第二个圣地落在尼泊尔夏尔昆布地区的纳·堪巴龙,建有寺院,圣地下方的河流叫秋瑟瓦河;第三个圣地就是嘎玛藏布上游的次久圣地,嘎玛藏布为对应的圣河。对于所有的陈塘夏尔巴人来说,对次久这个名字并不陌生。相传那里出产一种特殊的石头,若能找到它,能一夜暴富发大财。去那里找这种石头,是不止一个夏尔巴人对我述说的梦想,包括一位很出名的法师。只是陈塘至次久的路途不便,健步如飞的陈塘夏尔巴人单程至少也要走三天,所以也只是说说,并没见他们特意去寻找宝石。

也有人去次久不是为了找石头,而是去治病的。次久是“曼然巴”——药师佛的圣地,用那里的圣水洗脸,喝它的泉水,能延年益寿,祛除病痛。还有去求子的,因为次久有天然显现的女阴泉水。

为了实地考察夏尔巴人的生存圈,2016年10月,我与两个夏尔巴兄弟一起,用了20多天,在嘎玛沟、珠峰东坡及朋曲藏布转了“8”字形的大圈,考察了一些遗址,重走了当年的古道,又回到了陈塘。

嘎玛藏布风景依旧,2015年的尼泊尔大地震让其两岸多了几处泥石流。因为种种原因,沿途只遇到一群尼泊尔人,再也没有遇见过跨境放牧的夏尔巴人了。

在这次行程中,次久神山就是重中之重。次久圣地坐落在珠峰东坡的巴当营地上方,营地位于嘎玛藏布上游,海拔约4350米,为到珠峰东坡下的一个露营点。受沿阿龙河而到达的印度洋暖气流的影响,从陈塘出发沿嘎玛藏布到达巴当营地,从海拔2200米上升到4350米,一路上树木葱郁,原始森林茂盛,雪鸡在林下觅食。相传每一天都有不同种类的花儿盛开,共有365种,夏尔巴人说这些都是莲花生大师赐予的。

从巴当营地到次久,也会经过一些圣迹,一是次久所在的山体上,有横亘着一条长达几公里的林木,其品种与上下的树木品种不太一样,所以比较明显;这林木形成的细窄长条像溪流在山体间流淌,这就是传说中“空行母”献给莲花生大师的哈达;再往上走,在山坳中有一个小湖,两侧的颜色不同,一侧深綠,一侧蓝黑,是为“眼睛”湖。

经过一个高山堰塞湖后,就来到了次久的山脚下。次久山形像半棵橄榄,完美又突兀地耸立在雪山之间,不知是叫巨石还是石山合适。山下有曲当乡的父子俩在此放牧,他们住在黑帐篷里,基本上与世隔绝。我们的到来,受到了他们的热情款待,浓浓的酥油茶与在牛粪堆中烤好的土豆都是疲惫的旅人最好的食物。

父亲在给我们讲述典故时,儿子一边摇着直径超过一米、牛皮制成的“酥油分离器”,让里面的牛奶与酥油以古老原始的方式进行分离,一边微笑看着我们。不久,他问我是不是骑自行车到过曲当乡?他小时候见过我,十多年了,我还是与以前一样老。

次久椭圆形的山体下面有一个巨大的山洞,建在洞里的老寺院被火灾毁坏后,几年前由曲当乡的村民自发集资又把它给重建了。寺院分成上下两室,下室佛龛上的主供佛是莲花生大师,为一片雕刻精美的玛尼石刻;上室主供着莲花生大师、无量寿佛及四臂观音,皆为泥塑造像,把它们运到这里,想必也花了大心思。

相传可祛病及求子的圣水在一个绝壁之上。从绝壁中喷出两道清泉,传说分别是莲花生大师的两位明妃留下的,这泉水有祛病、求子及延年益寿的功效。清泉周边的绝壁中挂着许多哈达,那是信众供奉给神灵的。有很多信众,尤其是曲当乡的,他们会特意赶着牦牛,带上大小不一的各种水壶,走上一两天特意来此取水带回去。

下山途中,偶遇一对尼泊尔夫妇,他们从尼泊尔徒步5天来到次久神山,就是为了喝上几口泉水,借神泉之力怀上宝宝。

转完这一大圈回到拉萨后,发现体重只少了10斤,感谢两位夏尔巴兄弟的悉心照顾。如今发现陈塘是种病,甜美绵长的鸡爪谷酒是种瘾,我在那里度过了人生中最好的时光,是生命中最深的烙印,在每一个无眠的深夜,你们与我共舞。