中国蚕桑产业改革与发展40年回顾与展望

李建琴 封槐松

(1浙江大学经济学院,浙江杭州 310027; 2农业农村部种植业管理司,北京 100125)

中国是世界蚕桑产业的发源地,已有5 500多年的悠久历史和深厚的文化底蕴。历史上蚕桑产业是中国重要的支柱产业和功勋产业,中国一直是世界最大的茧丝生产和贸易国。近代由于经济闭塞,利用科技改良推动蚕桑产业发展不力,自1909年至1969年间我国蚕桑产业一度落后于日本。中华人民共和国成立后,蚕桑产业得到了快速发展,并于20世纪70年代茧丝产量超过日本,再次成为世界最大的茧丝生产国和出口国;茧丝绸曾作为我国第2大出口创汇商品,为支持国家经济建设发挥了重要作用。改革开放以来,蚕桑产业的持续发展对于农民就业与增收、农村经济发展、地区工业化、生态环境保护、促进社会主义新农村建设及弘扬中国蚕桑丝绸历史文化都做出了积极而重要的贡献。

回顾改革开放40年,在市场化改革和对外开放的推进下,我国蚕桑产业经历了从计划经济体制到市场经济体制、东部蚕区到西部蚕区、传统产业链到现代产业体系、出口为主到内外销并重的4大转变,实现了蚕桑生产规模扩大、产值不断增长、生产效率与效益持续提高、多元化发展初见成效4大成就。展望未来,我国蚕桑产业发展将面临产业间竞争加剧、国际竞争压力增大、替代产品竞争激烈、技术瓶颈亟待突破4大挑战, 蚕桑产业可持续发展需要实现生产方式变革、传统产业链升级、产业分支拓展、产业布局全球化4个方面的重大突破。

1 40年蚕桑产业改革与发展经历了4大转变

改革开放40年来,伴随着市场化改革和对外开放的推进,我国蚕桑产业的改革与发展经历了4次大的转变:经济体制由计划向市场转型;生产区域由东部向西部转移;蚕桑产业由传统产业链向现代产业体系转变;丝绸市场由出口主导向内外销并重转变。

1.1 由计划经济体制向市场经济体制转型

1978年后,我国开始了由计划经济体制向市场经济体制的改革,同时开启了对外开放的进程。40年来,蚕桑产业的体制改革主要体现在以下3个方面:一是始于20世纪80年代初期的农村家庭联产承包责任制的推行和乡镇丝绸企业的蓬勃发展,使蚕桑产业微观生产主体的积极性得到了极大提高,从而促进了蚕桑生产规模的扩大和丝绸加工业的发展。二是随着农产品价格改革的推进,中央和地方政府对蚕茧价格的管制逐渐松动,1995年鲜茧收购价格由国家定价改为省级政府定价,2001年厂丝和干茧实行市场调节价,2016年全面放开蚕茧价格和收购。随着茧丝价格的逐步放开和流通的市场化,我国基本形成了由市场供求决定茧丝价格的调节机制。而在小农与大市场对接的矛盾中,蚕桑生产经营逐步走向产业化,各地涌现出多种产业化的经营模式。三是随着茧丝绸经营管理体制改革的推进,国营丝绸企业不断改制,民营丝绸企业增量发展;而伴随我国对外开放进程的是外贸体制改革的推进,各级政府不断放宽丝绸出口经营权,越来越多不同所有制性质的企业获得茧丝绸产品的自营出口经营权,极大地促进了以出口为导向的丝绸加工业和丝绸贸易的发展,进而促进了我国蚕桑产业的发展。

1.2 由东部蚕区向西部蚕区转移

改革开放后,随着我国东部地区经济的率先发展及地区间经济发展差距的扩大,我国国内出现了蚕桑产业转移的现象。20世纪80年代,东部地区的广东、浙江、江苏等蚕桑主产省首先出现了蚕桑生产区域的省内转移,从20世纪90年代开始发展为整体由东部省份向西部省份的转移。鉴于东西部地区的经济发展差距和蚕桑产业转移的自身规律,国家经贸委于2000年提出了“东桑西移”战略,2006年商务部又开展了“东桑西移”工程。在产业转移规律和政府政策的共同作用下,东部地区(包括江苏、浙江、广东、山东4省)的蚕桑生产不断萎缩,西部地区(包括广西、四川、重庆、云南、陕西、甘肃、新疆、贵州等5省2区1市)的蚕桑生产快速增长。1991—2017年我国东部蚕区家蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比率分别由58.38%、25.98%和51.15%下降至17.35%、16.89%和16.36%,而西部蚕区家蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比率分别由34.26%、64.12%和40.49%增加至76.26%、70.46%和78.13%。从2005年起,我国西部蚕区的家蚕茧产量超过东部蚕区,“东桑西移”的格局基本形成[1-2]。2006年以来,蚕桑生产继续由东向西转移,西部蚕区成为我国也是全世界最大的蚕桑生产基地。其中,广西壮族自治区自2005年成为全国最大的蚕桑生产省(区)后,一直保持全国第1的地位,2017年蚕茧产量达31.10万t,占全国蚕茧总产量的48.43%,占世界蚕茧总产量的1/3以上。

“东桑西移”不仅促进了改革开放40年来我国蚕桑产业的持续发展,而且推动着丝绸工业从东部地区向西部地区的转移。进入21世纪以来,随着“东桑西移”的推进,缫丝工业也逐渐由东部地区向西部地区转移。2005—2016年东部地区的蚕丝产量占全国的比率从65.97%下降至30.66%,而西部地区占全国的比率从28.19%上升至59.94%,其中2016年西部地区生丝产量占全国生丝总产量的61.66%[3]。广西作为全国“东桑西移”的主要转入地,也成为“东丝西进”的最大承接地,生丝产量快速增长。2003年广西生丝产量不到2 200 t,2010年达到1.82万t,占全国生丝总产量的11.23%,跃居全国第1位;2017年增长至5.00万t,占全国生丝产量的35.54%。2008年金融危机后,伴随全国制造业的向西转移,绸缎加工也呈现从东部地区向中、西部地区缓慢梯度转移的趋势,浙江省和江苏省的绸缎产量占全国的比率不断下降,四川省和安徽省的绸缎产量占全国的比率不断上升,广西则从蚕桑生产、缫丝加工向绸缎生产延伸蚕桑产业链。

1.3 由传统的蚕桑产业链向现代蚕桑产业体系转变

广义的传统蚕桑产业是一个涵盖良种繁育、种桑养蚕、鲜茧收烘、干茧流通、茧丝加工、织绸印染、成品加工到外贸出口等多个紧密相连环节的长而完整的纵向产业链,具有鲜明的垂直一体化性质。长期以来,我国的蚕桑产业着重于纵向产业链发展,“蚕—茧—丝—绸—制成品—出口”成为广义蚕桑产业发展的既定模式和路径选择。但是,自20世纪90年代中期以来,受国内经济发展、世界经济波动、市场化改革及产业自身特征等因素的影响,一方面,蚕桑生产和丝绸出口波动频繁,农户和企业的经济效益都很不稳定;另一方面,部分地区蚕桑生产比较效益下降,比较优势减弱,蚕桑生产规模萎缩。面对产业发展中的新问题和新挑战,我国蚕桑产业发展出现了多元化新趋势。

一开始为提高单位面积土地的产出与收益,提升蚕桑生产综合效益,一些蚕桑生产区尝试利用以往蚕桑生产中的闲置资源或改变原有资源的用途或提高原有资源的使用效率,积极开展蚕桑茧丝资源综合开发和多元利用;后来在市场需求和技术支撑的共同推动下,我国蚕桑产业在传统纵向产业链发展的基础上,横向拓展出桑叶、桑椹、桑枝、蚕沙、蚕蛹、蚕蛾、蚕丝等资源的多元利用而形成的多个发展方向,进而推动着蚕桑产业向林业、饲料业、食品业、饮料业、医药业、保健业、生物产业、文化产业、木材加工业等行业延伸拓展,由此逐渐形成多元化发展态势[4-5]。以向仲怀院士为首的蚕桑界适时提出了现代蚕桑产业、现代桑产业、新蚕桑产业等概念,以区别于传统蚕桑产业,旨在传统蚕桑产业链之外,构建蚕桑产业链各环节多元化发展而形成的纵向一体化与横向多元化融合的现代蚕桑产业体系[6],推动蚕桑产业从传统产业链向现代产业体系的转变,促进蚕桑产业的转型升级。

1.4 由出口主导向内外销并重转变

长期以来,我国茧丝绸产品以出口为主,不仅是世界最大的茧丝生产国,也是世界最大的茧丝绸商品出口国,茧丝绸出口在世界丝绸贸易中占据十分重要的地位。1978—2017年我国真丝绸出口额从6.13亿美元增加至35.58亿美元,累计出口926.08亿美元。2016年我国蚕丝类、绸缎、丝绸服装及制品净出口额分别占世界同类产品的95%、53%和24%,生丝、绸缎出口均居世界第1位,丝绸服装及制品出口居世界第2位,仅次于印度(占49%)[3]。但是,自2008年全球金融危机以来,受世界经济不确定性增强,国际丝绸贸易疲软,中美贸易摩擦不断,以及印度等国蚕丝业发展和丝绸出口竞争的影响,国际市场对中国丝绸产品的需求呈现波浪式下降的态势,国内市场消费需求释放转而成为支撑中国传统蚕桑产业链持续发展的根本力量,我国丝绸产品从出口为主向国内外市场需求并重转变。

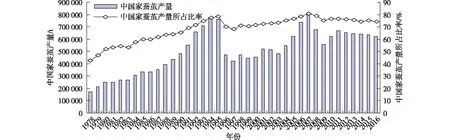

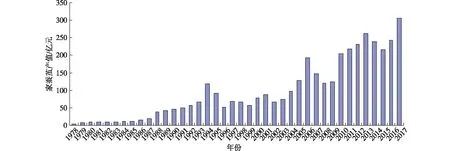

1978—1999年数据来源于参考文献[7],2000—2011年数据根据联合国粮食及农业组织(FAO)等资料整理;图2相同。图1 1978—2016年中国家蚕茧产量及其占世界总产量的比率

近10年来,我国居民收入水平提高和消费结构升级,“互联网+丝绸”销售模式渐趋成熟,线下体验带动线上消费快速增长,国内丝绸消费需求不断释放,以蚕丝被、丝绸家纺、丝针织品、丝绸饰品、丝绸礼品为代表的丝绸产品逐渐走俏国内市场,内销比率逐步提高,2016年内销比率已达60%,中国已经成为世界最大的丝绸消费国[3]。而且,丝绸作为中国国礼,越来越受到上至国家领导人,下至普通消费者的认可,浙江凯喜雅国际股份有限公司、万事利集团有限公司、吴江市鼎盛丝绸有限公司等一批公司的丰富多彩的丝绸礼品成为国内外市场的热销产品。

2 40年蚕桑产业改革与发展取得了4大主要成就

40年蚕桑产业改革与发展,通过4大转变,在市场需求、科技进步和政策扶持的共同推动下,实现了我国蚕桑产业的可持续发展,蚕桑生产规模波浪式扩大,蚕农收入和蚕桑产值不断增长,蚕桑生产效率与效益持续提高,蚕桑产业多元化发展初见成效。蚕桑产业的可持续发展,不仅保持了中国茧丝生产和出口第1大国的地位,而且实现了中国蚕桑强国、蚕种强国之梦。

2.1 在生产区域转移与集聚中实现了蚕桑生产规模的波浪式扩大

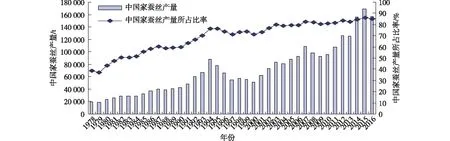

改革开放以来,在蚕桑生产区域“东桑西移”和“东丝西进”的进程中,以西部蚕区蚕桑生产规模的扩张弥补东部蚕区蚕桑生产规模的萎缩,保障了我国蚕桑生产规模的扩大,使家蚕茧、丝产量总体呈波浪式增长的态势。1978—2017年期间,我国家蚕茧产量虽然经历了1994—1996年和2007—2009年2次大的下跌,但总体而言,家蚕茧产量呈增长态势,从1978年的17.22万t增加到2017年的64.30万t,40年间增加了2.73倍;我国家蚕丝产量也从1978年的1.74万t增加到2017年的14.08万t,40年间增加了7.09倍。从图1-2可以看出,自20世纪70年代我国茧、丝产量先后超过日本,成为世界第1大茧丝生产国后,1978—2016年我国家蚕茧产量占世界总产量的比率从42.76%增长至74.3%,我国家蚕丝产量占世界总产量的比率从38.61%增长至85.07%,不仅保持并巩固了世界第1大茧丝生产国的地位,而且茧、丝产量在世界上占有绝对的数量优势。我国也是世界最大的蚕种生产国,拥有世界最好的蚕种生产技术和最大的蚕种生产能力,年蚕种生产能力超过2 000 万张(盒),不仅供给本国养蚕,还出口他国发展养蚕业。

图2 1978—2016年中国家蚕丝产量及其占世界总产量的比率

2.2 在蚕茧价格和流通市场化进程中实现了蚕农收入和蚕桑产值的不断增长

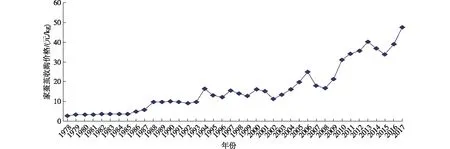

从图3可以看出,在1994年以前,我国沿袭计划经济的蚕茧价格管制政策,鲜茧销售均价低且平稳,仅在1988年由于较高的通货膨胀率,致使当年的鲜茧收购价格比1987年上升了84.14%[8];1995年以后,随着我国蚕茧价格管制的放松,茧丝绸行业逐步进行市场化改革,鲜茧销售均价呈现出明显的上升趋势,但波动频繁,幅度变大,周期拉长,表明蚕茧价格放开后,蚕茧价格越来越受市场供求的影响。

1978—2009年数据来源于参考文献[9];2010—2017年数据来源于农业农村部;图4-6相同。图3 1978—2017年中国家蚕茧价格波动趋势

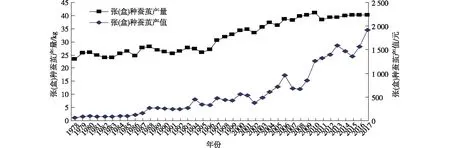

从图4可以看出,1978—2017年,全国家蚕茧总产值从4.70亿元增加到306.45亿元(按当年蚕茧价格计算),增加约64.20倍。相对而言,1995年前蚕茧产值基本稳定,但是受蚕茧产量、茧价水平等因素的影响,总体水平较低;1995年后蚕茧产值大幅增长,但是,蚕茧产值波动也较大。主要原因是1995年蚕茧价格管制逐渐放松后,受市场供求变化影响,蚕茧产量经历了2次大的波动,同时受物价水平上升的影响,一方面蚕茧价格总体上涨,另一方面,蚕茧价格的波动也越来越大。

图4 1978—2017年中国家蚕茧产值波动趋势

2.3 在蚕桑科技进步和政府扶持下实现了蚕桑生产效率与效益的持续提高

改革开放40年来,在各级政府的资金和项目支持下,蚕桑科技在家蚕种质资源利用与育种研究、栽桑养蚕与病虫害防治技术、蚕茧收烘与蚕桑机具研发、蚕桑资源多元利用技术等方面均取得了重大进展,特别是21世纪初,以家蚕基因组、桑基因组、家蚕微孢子虫基因组为代表的前沿成果,标志着我国蚕业科学跃居国际“领跑者”地位。始于2009年的国家蚕桑产业技术体系运行10年,则有效地促进了蚕桑生产实用技术的应用推广和产业发展。在蚕桑科技进步和政府扶持下,我国的蚕桑生产效率与效益持续提高。

从图5可以看出,1978—2017年,我国张(盒)种蚕茧产量和产值虽有波动,但总体都是不断提高的。具体而言,张(盒)种蚕茧产量从23.32 kg提高到40.17 kg,提高了72.26%;主要是20世纪90年代中期以来提高较快,张(盒)种蚕茧产量从1995年的25.91 kg提高到2017年的40.17 kg,提高了55.04%。张(盒)种蚕茧产值也从63.73元上升至1 914.66元,上升了约29.04倍,但受张(盒)种蚕茧产量变化和蚕茧价格管制与放开的影响,1995年以前,张(盒)种蚕茧产值低而稳定,1978—1995年仅上升了257.37元;1995年之后,张(盒)种蚕茧产值波浪式大幅度上升,1996—2017年上升了1 575.56元。

图5 1978—2017年全国张(盒)种蚕茧产量和产值的变化

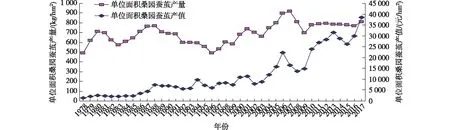

从图6可以看出,1978—2017年,我国单位面积桑园的蚕茧产量和蚕茧产值总体上也是在波浪式提高的。具体而言,单位面积桑园的蚕茧产量从488.65 kg/hm2提高到808.57 kg/hm2,提高了65.47%;单位面积桑园的蚕茧产值从1 335.24元/hm2上升至38 535.36元/hm2,上升了近27.86倍,但受单位面积桑园的蚕茧产量变化和蚕茧价格管制与放开的影响,2003年以前,单位面积桑园的蚕茧产值低而稳定,1978—2002年仅上升了6 591.12元/hm2;2003年之后,单位面积桑园的蚕茧产值波浪式大幅度上升,2003—2017年上升了29 626.22元/hm2。

图6 1978—2017年全国单位面积桑园蚕茧产量和产值的变化

2.4 在蚕桑茧丝资源多元利用基础上蚕桑产业多元化发展初见成效

改革开放以来,以多元需求为导向,我国蚕桑产业经过蚕桑副产物综合利用、蚕桑资源高效综合利用、蚕桑资源多元利用3个阶段的多元化发展,推动着以蚕为中心的传统蚕桑产业链向以蚕、桑为双中心的现代蚕桑产业体系转变。而随着蚕桑资源综合开发与多元利用的加强,传统蚕桑产业链各环节各种资源的药食用途、饲料用途、新材料用途和文化生态等其他用途获得开发利用,蚕桑产业综合产值不断提高。蚕丝被、桑枝食用菌、桑叶茶、桑椹酒、食用蚕蛹、雄蛾酒、叶绿素、桑枝地板等产品不断受到消费者的关注与喜爱,其中蚕丝被、桑枝食用菌呈现产业化发展的态势,2015年以来果桑产业以桑椹、果桑园为依托,在全国各地出现了一、二、三产融合发展的新景象。

根据国家蚕桑产业技术体系2014年初对全国87个蚕桑生产基地县的调查数据,2010—2013年蚕桑资源多元利用产值从41.61亿元增加至71.28亿元,增长了71.30%;蚕桑资源多元利用产值占蚕桑产业综合产值(即蚕茧产值和蚕桑资源多元利用产值之和)的比率从26.79%上升至31.54%,占蚕丝产业综合产值(即蚕茧产值、蚕桑资源多元利用产值和丝绸工业产值三者之和)的比率从13.12%上升至15.73%[10]。2015年4月农业部种植业管理司对全国18个蚕桑生产省(区、市)的蚕丝被以外的17个蚕桑资源多元利用项目的调查数据统计显示,2010—2014年我国蚕桑资源多元利用产值从46.85亿元增长到77.14亿元,增长了64.65%;蚕桑资源多元利用产值占蚕桑产业综合产值的比率从19.75%上升至24.41%;我国蚕桑产业综合产值从2010年的237.07亿元增加至2014年的316.02亿元,增加了33.30%[11]。蚕桑产业综合产值不断提高,蚕桑产业不断做大做宽,蚕桑产业多元化发展初见成效。

3 未来蚕桑产业发展面临4大主要挑战

未来蚕桑产业发展将处于中国经济转向高质量发展、“一带一路”倡议推进、生态建设、乡村振兴的机遇期,也面临着产业间竞争加剧、国际竞争压力渐增、替代产品竞争激烈、实用技术瓶颈亟待突破等严峻挑战[12]。

3.1 产业间竞争加剧

随着工业化和城市化的推进,大量劳动力从农业转移到非农产业,加上人口红利的消失和老龄化倾向的加重,劳动力短缺问题将更加突出。而随着现代农业的不断推进,农业内部各产业围绕土地产出率和劳动生产率的提升,对土地和劳动力的竞争必将日益加剧。与其他农业和非农产业相比,蚕桑产业发展存在生产方式落后,生产效率低;生产风险较大,经济收益不稳定;省力化机械与技术进步缓慢,种桑养蚕的比较效益下降等问题。短期内,凭借“东桑西移”和“东丝西进”的延续,仍然能够实现我国蚕桑产业的可持续发展;但是从长期看,如果不能从根本上改变蚕桑生产方式,提高劳动生产效率和产业比较效益,那么随着我国西部蚕区工业化和城市化的推进及地区经济的发展,蚕桑产业发展终将面临比较效益下降、比较优势减弱、蚕桑生产继续转移、蚕桑产业整体衰退的局面。

3.2 国际竞争压力增大

我国周边的印度、越南、泰国、缅甸、老挝、乌兹别克斯坦、朝鲜及非洲的卢旺达、肯尼亚、埃塞俄比亚等国家经济发展水平较低、劳动力廉价和土地相对丰裕,其发展蚕桑产业更具比较优势;而且随着“一带一路”倡议的推进,这些国家发展蚕桑产业的积极性高涨,正寻求包括中国在内的国外资金援助和技术支持,加大对本国蚕桑产业的投入力度,加快发展蚕桑产业,从而使我国蚕桑产业发展面临的国际竞争压力增大。印度是世界第2大蚕丝生产国,2017年家蚕茧、丝分别为16.17万t和2.21万t;印度拥有完善的蚕桑教育和科研体系、强大的科研力量、成熟的国内消费市场;印度不仅是世界最大丝绸制成品出口国,而且对中国生丝、坯绸的进口依赖程度逐年下降。巴西的蚕桑规模并不大,但能生产世界最优质的生丝,专供爱马什等世界奢侈品名牌。中国虽然是丝绸大国,却不是丝绸强国。在丝绸后加工领域,我国真丝绸产品在工艺、品牌等方面依然无法与法国、意大利等国竞争抗衡,出口的丝绸制成品在主要出口市场没有定价话语权[13]。

3.3 替代产品竞争激烈

蚕丝业仅仅是纺织业的一个分支,蚕丝纤维有化学纤维、棉纤维、麻纤维、竹纤维等诸多替代品。随着世界纺织科技的迅速发展,虽然我国丝绸工业各环节所使用的机器设备是世界最先进的,但是在纺织行业中却是最落后的,丝绸工业科技水平与棉、麻、化纤行业的差距越来越大。而化纤仿真技术不断突破,仿丝、仿毛、仿麻等正以更新、更快的速度发展,各种新材料、新面料层出不穷。尽管与毛、麻、棉、化纤及仿制品相比,蚕丝具有天然、绿色、环保等诸多优良特性;但是蚕丝纤维产品也有易皱、易缩等弱点,而且真丝产品需要花时间保养,价格也相对较高,与现代人追求快消费、快时尚的潮流不符。如果不能通过技术创新,从根本上克服丝绸产品的自身弱点,在品种上推陈出新,在品质上精益求精,在品牌上狠下功夫,无论是扩大丝绸制品出口需求,还是开拓国内市场需求,与替代品之间的激烈竞争将不可避免。

3.4 技术瓶颈亟待突破

改革开放40年来,随着国民经济和对外贸易的快速发展,蚕桑产业虽然也在不断发展,但由于其产业规模较小,在国民经济和对外贸易中的地位不断下降。与此对应,我国蚕桑科研和教育经历了20世纪八九十年代的辉煌之后,进入21世纪以来从事蚕桑丝绸科研、专业教育的人数急剧下降,专业技术人才匮乏已经成为制约产业发展的主要瓶颈。而专业技术人才的匮乏进一步导致技术创新乏力,产业链的前端和后端都存在亟待突破的技术瓶颈。蚕桑生产环节,省力化栽桑养蚕技术、规模化生产机械设备与家蚕微粒子病防治技术在一定程度上推动了蚕桑生产经营的规模化、集约化发展,但仍未从根本上变革传统的蚕桑生产方式。蚕桑多元化发展方面,不仅迫切需要研究和开发适合不同区域、不同用途的蚕、桑品种及各种综合利用技术,更亟待相关行业的资本和技术的介入,开辟蚕桑生产的新领域,实现蚕桑产业新分支的产业化发展。丝绸加工环节,后染整技术、产品设计、品牌营销落后,难以大幅提升丝绸产品附加值。受体制、机制等方面的影响,蚕桑科研与生产衔接仍不够紧密,家蚕转基因等研究成果尚未实现科研成果的转化及其市场化应用、产业化发展,还没有成为推动蚕桑产业转型升级和可持续发展的源泉。

4 蚕桑产业可持续发展需要实现4大突破

未来中国经济将由高速发展转向高质量发展,蚕桑产业发展也应从传统产业向现代产业转变。谋求蚕桑产业高质量发展,实现中国蚕桑产业现代化,需要实现生产方式变革、传统产业链升级、产业分支拓展、产业布局全球化等4大突破。

4.1 生产方式变革

一是加快蚕桑生产的规模化进程。利用土地承包经营权的合理流转,培育和扶持养蚕专业大户、家庭农场、专业合作社和龙头企业等新型蚕业经营主体,通过基地化、规模化、集约化生产和产业化经营,提高蚕桑生产效率,实现蚕桑生产的规模经济效益。二是变革传统的蚕茧生产方式。依托人工饲料、信息技术和人工智能,探索全龄人工饲料工厂化、智能化养蚕收茧和蚕沙再利用,摆脱养蚕对季节、气候的依赖,在种(桑)、养(蚕)分离的基础上,实现蚕茧的规模化、标准化、集约化常年滚动生产,使蚕茧从农产品转变为工业品。

4.2 传统产业链升级

一是加快丝绸企业垂直一体化和水平一体化进程。市场竞争将不断推动茧丝绸行业内的优胜劣汰和产业集中度的提高,拥有先进技术、有影响力品牌、全产业链等核心竞争力的企业将更有能力做大做强,成为行业的引领者。二是技术创新促进传统产业链升级。“中国制造2025”及大数据、云计算、5G、人工智能等新技术的应用,给产业发展注入了革新的动力与手段,传统的茧丝绸产业链各环节,只有通过不断的技术创新,提高生产效率,提升产品附加值和市场竞争力,才能使中国丝绸成为拥有核心技术和自主品牌的世界产品,在世界市场拥有定价话语权。

4.3 产业分支拓展

一是加快蚕桑向现代产业转型。在传统的蚕桑茧丝资源综合开发和多元利用的基础上,将蚕桑茧丝资源向生物材料、医药保健等高新技术领域和大健康产业拓展,加强对蚕桑茧丝资源多元利用技术的集成、应用和推广,加速推动研发成果的市场化进程。二是推进蚕桑产业开放与合作。吸引工商业资本和企业的介入,尤其是有实力的大型企业介入蚕桑产业各分支及产业链各环节,加强企业与相关科研院所的协作,构建产、学、研相结合的科技创新体制和机制。

4.4 产业布局全球化

一是优化产业国内布局。协调东部、中部、西部地区蚕桑主产省(市、区)之间的分工与合作,促使产业链各环节向优势区域、优势企业集聚,形成农工商贸各环节、一二三各产业在东部、中部、西部各区域间优势互补、良性互动、协调发展的新格局。二是加快产业国际布局。随着“东桑西移”速度的放缓,西部地区经济的发展和“一带一路”倡议的推进,中亚、南亚、东南亚、非洲种桑养蚕的进程加快,蚕种、栽桑养蚕、缫丝都呈现向国外转移的趋势,为此,应从全球范围进行空间层面上的产业链整合和资源优化配置,提升我国在世界蚕丝产业链中的分工地位。