城市空气污染、区域联系与经济发展

谢骁 董利民

摘要:细颗粒污染物与其他工业污染物在存在时间和漂游距离方面存在较大差异,这种差异容易导致两类污染物环境库兹涅茨曲线(EKC)形状差异。研究表明,细颗粒污染物以其存在时间较长、漂游距离较远使得相邻两地之间的EKC形成相互联系并偏离经典的倒“U”型形状,而其他工业污染物EKC却相对不易偏离经典形状;相似的,在我国东部和中西部之间,以东部向中西部产业转移为主要原因,加之两区域间经济发展环境和政府在产业更新换代方面的政策行为差异,使得中西部的产业发展更容易存在路径依赖,导致中西部的EKC转折点到来时间显著晚于东部地区。要治理环境污染,环保资金和环保技术的投入固然能减少空气污染物等排放量,但这仅是消耗经济发展成果的治标之策,而不能完全依靠它来解决环境问题。解决环境问题的治本之策在于调整产业结构、进行产业升级,根据本地发展特点引进、投资新兴产业。由于空气污染具有区域联系的事实,治理空气污染还必须进行区域之间治理污染行为的规范和政府之间的合作,尽量避免各方的短视目光给整体区域环境的治理带来妨碍。

关键词:环境库兹涅茨曲线(EKC);空气污染物;区域联系;产业发展

中图分类号:F299 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2019)01-0022-05

一、引言与相关文献综述

根据我国环境保护部发布的《2017年9月和1—9月重点区域和74个城市空气质量状况》,按照2012年我国颁布的环境空气质量标准,2017年9月全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为79.4%,74个城市空气质量相对较好的前10位(从第1名到第10名)城市依次是:海口、拉萨、舟山、珠海、丽水、惠州、深圳、厦门、贵阳和福州市,占比13.5%;从各项空气污染指标的平均浓度来看,包括SO2、NO2等4项气体污染指标达标,但对人体健康具有严重威胁的细颗粒物污染PM2.5、PM10等分别达到41微克/立方米、72微克/立方米。这充分反映在城市居民普遍担忧的雾霾负面影响,也表示细颗粒物污染已经成为当前我国城市亟待改善的主要空气污染物。

国内外学术界对环境质量影响因素的研究起步较晚,到目前为止,环境库兹涅茨曲线是一个代表性的研究工具。在20世纪90年代初,为论证“北美自由贸易区”成立后区域自由贸易对环境的影响,美国经济学家Grossman和Krueger(1991)第一次以环境质量和人均收入的关系为研究对象研究发现环境污染和人均收入之间呈现出“倒U”型的关系,即自经济发展初期,环境污染开始增加;污染达到峰值后随人均收入水平增加而下降①。随后T. Panayotou通过经验研究也证实了这种“倒U”型关系,进而将环境污染和人均收入的关系曲线命名为环境库兹涅茨曲线(Environment Kuznets Curve,简称EKC)②。实际上,Grossman和Kreuger这一研究随后引发了这一领域的研究热潮,但由于各种原因,各学者对环境污染和人均收入之间的关系是否呈倒U型却有不同的判断,比如Shafik等判断验证了一些空气污染物排放和人均收入呈倒U型关系③,但是还有一些学者的研究,比如Holtz等却发现两者之间并不呈现倒U型关系而是呈现其他形状:单调上升型、N型等④。

我國学术界在环境污染和经济发展关系方面的研究也多采用环境库兹涅茨曲线这个工具。由于各种原因,我国对环境污染和经济发展关系的研究起步较晚,不过到目前为止,也出现了较多有益研究成果。目前这些研究成果主要具有以下特点:其一,计量模型工具上,从早期主要采用时间序列模型到更多采用兼具时间动态性和个体差异性的面板数据模型⑤;其二,污染物指标上,从主要采用工业“三废”(废水、废气和固废)排放量到采用“三废”排放指标、监测指标和细颗粒物污染PM10和PM2.5等多种指标,并且出现了专门对细颗粒物污染的研究⑥;其三,研究视角上,从主要以单独某地或者全国层面的研究逐渐扩展到多地区的比较分析,从而更注重区域环境库兹涅茨曲线形状以及转折点等方面差异的研究⑦;其四,随着空间计量经济学引入区域间经济关系的研究,以及现实中空气污染的外溢性特征,出现了一些利用空间计量工具研究城市空气污染的有益成果⑧。不过,目前多数的研究目标在于验证我国库兹涅茨曲线是否呈现倒U型以及寻求影响环境质量的诸多因素,这些因素从以往的人均收入、产业结构等扩展到政府环保投入、技术手段、国际投资与贸易、居民素质等众多因素⑨。

在我国经济发展历程中,区域差异是一个较为显著的特点,因而其空气污染的环境库兹涅茨曲线的特点及形成机制也有所差异。从区域差异角度来看,传统的环境库兹涅茨曲线理论不仅忽略了使受污染地区的环境库兹涅茨曲线形成机制更为复杂的空间相关性,还忽略了区域间经济活动的关联性对不同区域环境库兹涅茨曲线形成机制的影响。譬如“污染天堂假说”中,相对发达的国家出于产业升级、环境管制等原因将污染型产业跨国转移至环境管制较为宽松的国家,可能导致发达国家环境库兹涅茨曲线的拐点更早到来,而延迟接受污染产业转移的欠发达国家环境库兹涅茨曲线的拐点。反观我国,对于区域发展差异较大的现实,各区域之间空气污染的环境库兹涅茨曲线形成是否也存在类似问题?这尚待客观分析。另外,绝大多数学者对某经济单位环境库兹涅茨曲线的研究基本都未考虑此因素,默认各个经济单位是封闭的、同质化的,也默认两个不同的经济单位之间环境库兹涅茨曲线的形成是独立的,这显然不太符合经济活动空间相关性事实。

有鉴于此,本文将客观考察选取的样本城市的空气污染物在排放之前的去除量与收入水平的关系,并把样本城市之收入水平按一定的标准分成高收入和非高收入两类区域,比较两类区域环境库兹涅茨曲线的特点,以期验证经济发展究竟是否能够改善环境问题及其原因。

二、实证分析

1. 数据来源及准备

面板数据以其明显的优势而在实证研究中得到广泛采用,比如包含更加丰富的信息、克服横截面数据可能存在的个体异质性等,故而我们拟采用我国省会城市的面板数据。由于拉萨数据严重缺失,且与其他省会城市经济与空气污染联系相对疏远,故而剔除之,即采用剩余30个城市2003—2017年的面板数据。在作为被解释变量的空气污染物指标上,本研究选取7个指标,包含:PM10年均含量(微克/立方米)、SO2年均含量(微克/立方米)、NO2年均含量(微克/立方米)等三个监测指标,工业二氧化硫排放量(/吨)、工业烟尘排放量(/吨)等两个排放量指标,以及工业二氧化硫去除量(/吨)、工业烟尘去除量(/吨)等两个去除量指标。其中,三个监测指标均来源于历年《中国统计年鉴》,两个排放量指标和两个去除量指标来源于历年《中国城市统计年鉴》;不过海口市的工业二氧化硫去除量数据绝大部分缺乏,因此在以下相应分析中剔除海口市;其他少量缺失的数据应用线性插值法已补上。在解释变量上,通过GDP指数平减得到各省会城市以2003年为基期的实际人均GDP及其二次方、三次方项作为解释变量。

2. 面板数据模型建立与理论分析

根据诸多文献对EKC的模型设定,假定EKC为以下包含收入解释变量三次方的模型:

Pollutionit=c+β1gdpit+β2gdpit2+β3gdpit3+βit

其中,Pollutionit表示地区i在第t年的某空气污染物的污染水平,包含PM10、二氧化氮含量、二氧化硫含量和排放量、工业烟尘排放量、工业二氧化硫去除量、工业烟尘去除量等指标;gdpit及其二、三次方是地区i在第t年的实际人均GDP;βit是误差项。

模型分析的主要步骤是,首先分别估计PM10等5个监测指标和排放量指标与實际人均GDP二次方及三次方的关系,如果分别带有收入二次方和三次方的模型的估计系数均显著,则以R2和调整后的R2的大小确定二次方模型和三次方模型以验证EKC;其次是拟合工业SO2去除量和工业烟尘去除量与实际人均GDP的关系,在经济增长能够增加污染物的去除量的假设下,验证经济增长是否是污染物去除量的原因。

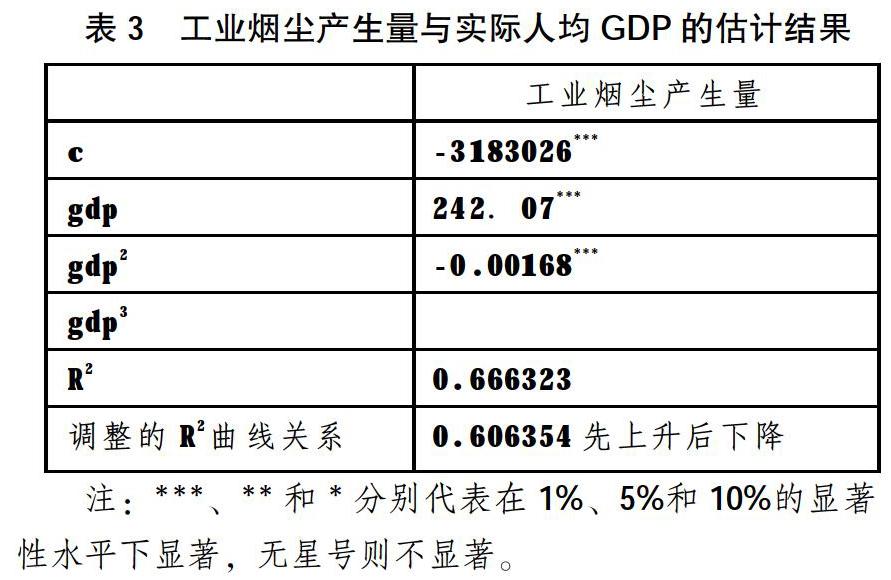

面板数据模型在实际应用中主要包含两种类型:变截距模型、变系数模型;它们又分别包括固定效应模型和随机效应模型。出于本文并不着重考察每个城市的空气污染和经济发展的关系,因此,这里假定每个城市的空气污染水平和经济发展水平的曲线关系无差异,即不考虑变系数模型,考虑变截距模型。接下来对固定效应模型进行F检验,在原假设是建立混合的面板模型下拒绝了原假设,表示应该建立固定效应模型;对随机效应模型进行Hausman检验,在原假设是建立随机效应模型下也拒绝了原假设,也表示应该建立固定效应模型。因此,以下分析是面板固定效应模型的结果(如表1、表2所示)。

观察表1所示的五类污染物指标的模型分析结果,总体上固定效应模型拟合效果较好,各个模型除了工业烟尘排放量与实际人均GDP拟合的系数不显著以外,其他的系数都是高度显著的。其中,二氧化氮监测指标和二氧化硫监测指标与实际人均GDP的关系是符合经典的倒“U”型的环境库兹涅茨曲线假设,表明随着经济增长,二氧化氮和二氧化硫的年均含量是呈现先增加、达到峰值后再下降的趋势;而PM10、二氧化硫排放量和工业烟尘排放量与实际人均GDP的关系是呈现倒“N”型的三次曲线趋势的,不过,工业烟尘排放量与实际人均GDP的曲线拟合度很低,且系数并不显著,表明两者拟合的曲线可能是呈现其他未知形状或者并无确定的曲线关系。

实际上,各类空气污染物相互之间具有不同的特性。具体而言,空气污染物受天气等自然因素的影响程度是有差异的,这些差异主要体现在污染物在空气中的存在时间长短、漂游距离的远近等等。根据C. Tom的研究,细颗粒污染物(PM10、PM2.5等)能够在空气中漂浮数百英里,具有较强的穿透性,因此能够在空气中停留较长时间;而二氧化氮、二氧化硫等污染物则不同,它们易于受大气等自然因素净化,只能在空气中停留数天甚至更短的时间,难以进行远距离漂游与相邻区域污染物混合⑩。那么容易推知,以监测指标衡量的细颗粒物的污染状况存在两地之间相互影响和混合的情况,已有的相关研究也表明,本地细颗粒物污染具有来自周边省市地区的一部分贡献{11},特别是对于那些处于污染源中心地带的附近地区,其细颗粒污染物具有明显的外溢性,而二氧化氮、二氧化硫等污染物区域之间相互影响则相对不易。进一步而言,相邻两地的细颗粒污染物的EKC更可能具有空间相关性(本文由于某些因素并未进行空间自相关检验),两地的EKC形成机制由于污染物的外溢性也更加趋向复杂,这种掺杂外溢性的EKC更可能偏离经典的倒“U”型而呈现其他形状。表1中,NO2与SO2监测指标的EKC呈现倒“U”型,而PM10的EKC呈现其他形状的这一事实,可以作为上述说法的例证。

然而,两地之间空气污染物的EKC曲线形成机制中的相互作用并不仅限于此。如果把区域范围放宽至我国的东部和中西部区域之间,则会有相似的结论,而我国两大区域的EKC形成机制相互作用的最重要影响因素就是产业转移带来的污染物转移对东部和中西部各自的EKC形成的影响。根据我国学者林伯强等的研究结果,“世界—中国”的经济活动转移过程中的环境污染机制正在减弱,而我国“东部—西部”的污染转移正在增强{12}。我国在加强对东部的雾霾等环境污染治理过程中,东部各类型污染型产业逐步向中西部集中,中西部丰富的自然资源加之当地政府也因各种原因而乐于接受来自东部的转移产业,使得中西部的污染水平升高,而同时,东部的污染物水平趋于降低。在经典的倒“U”型环境库兹涅茨曲线假设下,这一事实对东部和中西部EKC形成机制的影响是:由于污染产业被转移至中西部,东部的EKC在时间上可能更早达到峰值并下降,但是这是以中西部的EKC更晚达到峰值为代价的,即中西部由于接受了污染产业的转移使得其EKC的转折点时间上比东部更晚,中西部的EKC的形状和形成机制也可能会因此而变得更为复杂。

另外,在我国东部和中西部区域之间EKC转折点形成时间早晚差异的影响因素上,除了区域间污染产业转移之外,政府行为差异也是一个重要因素,而政府行为差异则是基于两个区域的经济环境差异所致。由于我国东部尽享地利和政策优势,在产业发展上历经早期加工工业、重工业和当代新兴产业等产业发展形态,产业更新换代较为顺畅,产业路径依赖特点相对不明显,出于国家政策支持,大多数东部地区地方政府有意愿也有能力积极引进、发展现代新型清洁产业,然而这对于大多数中西部地区来说却是难以企及的。其原因在于,首先,中西部相比于东部来说,投资环境和市场广阔程度大多处于相对劣势,投资者在中西部投资建设现代新兴清洁产业的意愿较低,这使得中西部发展过程中难以顺利进行产业的更新换代,这是中西部产业发展中路径依赖的一个原因;其次,基于产业的路径依赖,政府行为方面也存在“路径依赖”,即中西部地方政府倾向于庇护本地资源消耗性、环境污染性产业以取得经济增长的结果,而不愿努力进行产业更新换代,或者说,产业更新换代是代价高昂和难以进行的。以上所述原因间接导致了中西部EKC转折点到来时间显著晚于东部地区。

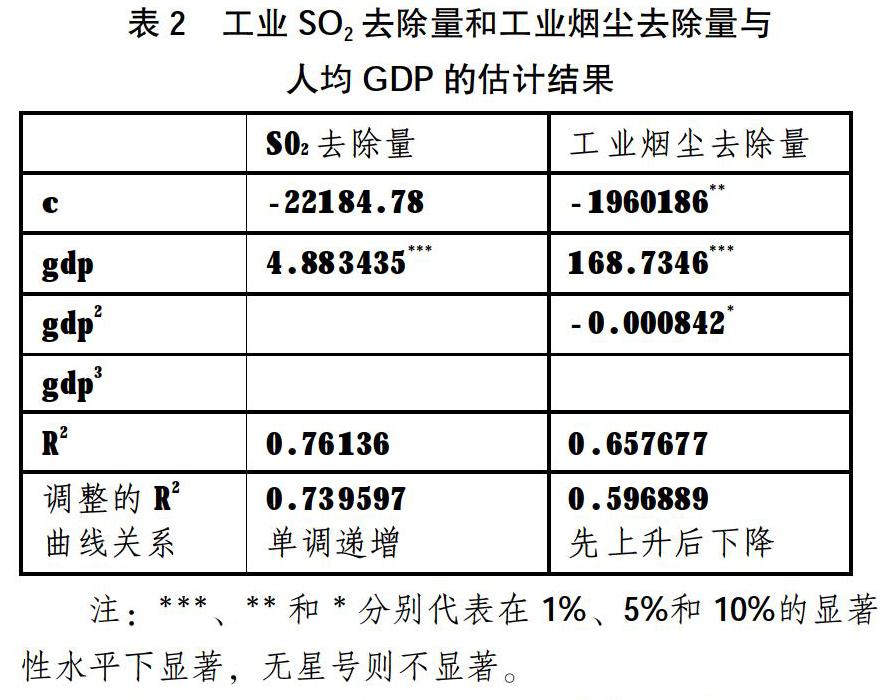

再观察表2。表2分析的是工业SO2和工业烟尘在排放之前的去除量与实际人均GDP的关系估计结果。可以看到,两个模型的拟合程度较好,系数也比较显著,工业SO2去除量与实际人均GDP的关系是一种单调递增关系,表明随着经济发展,工业SO2去除量也是递增的;而工业烟尘去除量与实际人均GDP的曲线是一种倒“U”型的关系,表明随着经济发展,工业烟尘去除量是先增加后下降的。对于SO2去除量与实际人均GDP,其单调递增的曲线形状表明经济发展能够以某些途径使得工业SO2的去除量增加,使得排放到空气中的SO2数量大大减少,从而改善空气质量。然而,根据李咏涛等研究得出的“经济发展并不能自动解决环境问题”的结论,却与本文的研究结论相悖,其主要论据是,环境问题的改善并不是在经济发展过程中实现的,而是依靠环保资金投入和环保技术等“外生因素”实现的{13}。事实上可大胆论断,环保资金和环保技术的投入也是在经济得到发展后才能实现的。首先,没有经济发展带来的资金积累,就不可能有充足的环保资金和环保技术投入。从这一意义上来看,环保资金和环保技术投入实际上是内生于经济得到发展的过程中,经济发展是环境改善的根本原因。其次,经济发展解决了人们生存的最基本问题,此时一些改善性需求如环境质量需求才能凸显出来,唤起环境保护的意识,环保意识催生环保投入从而改善环境质量。

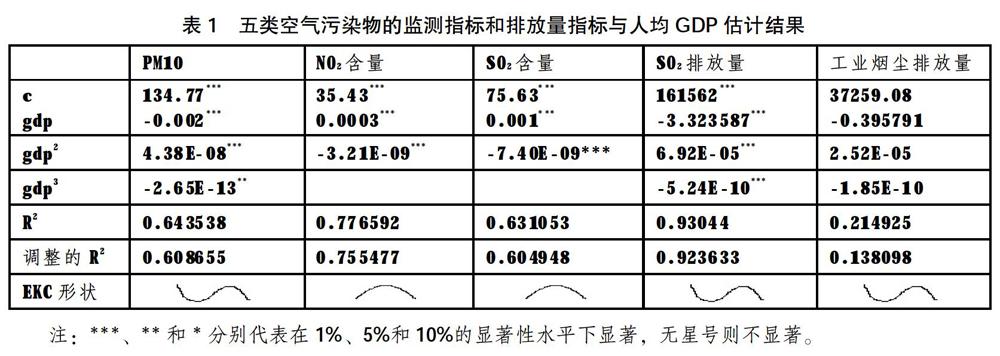

然而,工业烟尘去除量与实际人均GDP的曲线却不是像工业SO2那样单调递增的。这种先上升后下降的曲线形状表面上看是随着经济发展,工业烟尘去除量先上升、达到峰值后再下降。不过,工业烟尘去除量的下降显然不是工业烟尘的去除能力的下降导致的,同时这也并不违背上述“经济发展是环境改善的根本原因”的结论,其详细原因可以用表3来解释。

表3是工业烟尘产生量与实际人均GDP的估计结果,其中工业烟尘产生量是工业烟尘去除量与工业烟尘排放量之和。可以看出,工业烟尘产生量与实际人均GDP的关系是先上升后下降的关系,这种关系意味着,随着经济发展,工业烟尘产生量本身是先上升,然后下降的。因此,我们可以认为,表2中工业烟尘去除量随着实际人均GDP的增加而先上升后下降的关系实际上是由于工业烟尘随着经济发展过程形成的,具体而言,在经济发展的前期,工业烟尘产生量可能由于大量资源的低效率投入、污染型产业的发展等原因大量增加,而在经济发展的后期,由于资源投入的高效化、环保资金和技术的投入、污染产业的淘汰等原因,使得工业烟尘产生量趋于下降。所以,工业烟尘去除量在经济发展后期的下降实际上是产生量的下降导致的,而产生量下降的诸因素无一不是经济得到发展后实现的。

三、研究结论与政策重点

环境质量与经济发展的关系问题是我国近年来较为受关注的问题,其中,空气质量与人们生产生活息息相关而备受重视。以上实证研究验证了几类城市空气污染物的环境库兹涅茨曲线的形状,分析了相邻两地之间并拓展至东部与中西部区域之间各空气污染物EKC形状。研究表明,细颗粒污染物以其存在空气中的时间更长、漂游距离更远的特点而使得相邻两地间细颗粒污染物EKC的形成并不是独立的,而是相互影响的,而相邻两地之间其他空气污染物EKC的形成则相对独立并形成经典的倒“U”型。相似的,在我国东部和中西部之间,东部向中西部进行污染型产业转移,使得东部的环境库兹涅茨曲线转折点较之中西部提前到来,加之两个区域地方政府的产业发展政策等行为干预差异,使得两个区域之间的EKC形成机制相互联系。此外,本文研究了相关污染物的去除量与实际人均GDP的关系,证明了经济发展的确能够改善环境质量,其主要渠道就是通过环保资金和环保技术的投入,再次印证了发展和绿色发展才是硬道理的论断是正确的。

基于以上研究结论,给出以下我国城市空气污染治理的重点政策建议。其一,节能减排作为治理污染的基本方法应当坚定不移地执行。目前,我国各种自然资源消耗严重并产生了大量的过剩产能和库存,资源消耗型和污染型经济发展模式已经难以为继,节约能源使用和提高能源使用效率已经成为当务之急。其二,要治理污染,环保资金和环保技术的投入固然能减少空气污染物等排放量,但这仅是消耗经济发展成果的治标之策,而不能完全依靠它来解决环境问题。解决环境问题的治本之策在于调整产业结构,根据本地发展特点引进、投资新兴产业。最后,治理空气污染必须进行区域之间治理污染行为的规范和政府之间的合作,尽量避免各方的短视目光给整体区域环境的治理带来妨碍。

注释:

① G. M. Grossman, A. B. Kreuger, Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper, 1991, p.3914.

② T. Panayotou, Empirical Tests and Policy Analysis of Development, Technology and Employment Program Working Paper, 1993, WP238.

③ N. Shafik, Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis, Oxford Economics Papers, 1994, 46, pp.757-773.

④ D. Holtz-Eakin and T. M. Selden, Stoking the Fires? CO2 Emissions and Economic Growth, Journal of Public Economics, 1995, 57, pp.85-101.

⑤ 許广月、宋德平:《中国碳排放环境库兹涅茨曲线的实证研究》,《中国工业经济》2010年第5期。

⑥ 朱红霞、赵淑莉:《中国典型城市主要大气污染物的浓度水平及分布的比较研究》,《生态环境学报》2014年第5期。

⑦ 宋马林、王舒鸿:《环境库兹涅茨曲线的中国“拐点”:基于分省数据的实证分析》,《管理世界》2011年第10期。

⑧ 郝宇、廖华、魏一鸣:《中国能源消费和电力消费的环境库兹涅茨曲线:基于面板数据空间计量模型的分析》,《中国软科学》2014年第1期。

⑨ 杨丹辉:《地方经济增长与环境质量——以山东省域为例的库兹涅茨曲线分析》,《经济管理》2011年第3期。

⑩ C. Tom, G. Z. Joshua, G. Tal and N. Matthew,Particulate Pollution and the Productivity of Pear Packers,NBER Working Paper, 2014, (2), p.19944.

{11} 复旦大学课题组:《上海PM2.5减排的经济政策》,《科学发展》2014年第4期。

{12} 林伯强、邹楚沅:《发展阶段变迁与中国环境政策选择》,《中国社会科学》2014年第5期。

{13} 李咏涛、李峰:《经济增长与环境保护的库兹涅茨曲线分析》,《经济理论与经济管理》2009年第2期。