基于均衡发展理论的我国信息化区域发展对策研究

李琳琳 李月 顾明臣

[摘 要] 为解决我国信息化整体发展水平不高,可持续发展能力不足问题,采用文献研究、公开数据资源分析、调研访谈等方法,研究提出了信息化区域均衡发展的内涵,分析了我国信息化区域发展不均衡的特点,深入探讨了我国信息化区域发展不平衡问题,并针对性提出了破解我国信息化区域发展不均衡问题的对策建议。

[关键词] 区域信息化;均衡发展;对策建议

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2019. 03. 067

[中图分类号] F061.5 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194(2019)03- 0166- 05

0 前 言

近年来,信息化改变生产、生活方式理念的认知逐步为公众认可,通过信息化提升生产组织效率、增强行业管理能力、提高社会服务能力已经成为我国社会经济转型升级的重要手段,并逐渐成为各界关注的焦点。与此同时,必须清醒认识到,我国信息化整体发展水平不高,可持续发展能力不足,以及区域信息分化引发社会分化,带来不稳定风险问题日趋凸显,与新时期“社会服务均等化”要求不相适应,难以促进社会公平正义。

鉴于此,本文以文献研究为基础,综合应用公开数据资源分析、理论研究,以及多省(市区)的调研访谈等方法,研究提出了信息化区域均衡发展的内涵,分析了我国信息化区域发展不均衡的特点,深入分析了我国信息化区域发展不平衡问题,并从区域信息经济产业基础,以及政府、社会、公众多元主体对区域信息化发展规律的影响视角,分析了我国信息化区域发展不均衡的原因,针对性提出了破解我国信息化区域发展不均衡问题的对策建议。

1 信息化区域均衡发展内涵

均衡发展理论源于瓦尔拉的古典均衡论,该理论核心思想认为,区域内部资本逐渐积累,并在市场机制的力量作用下,各类生产要素可自由流动和有效配置,从而实现区域之间的均衡发展。近年来,国内外专家学者以“均衡发展理论”为基础,在信息化“区域均衡发展”方面进行了有益的探索。吴玮认为,信息化“区域均衡发展”是指利用信息化手段,扩大优质资源的覆盖面,从而达到跨区域教育资源均衡的目的[1]。李葆萍认为,信息化“区域均衡发展”是指信息服务供给能力在平等原则支配下,跨区域教育机构和受教育者在教育权利分配活动中平等待遇的实现[2]。付卫东认为,信息化“区域均衡发展”能有效促进教育资源的跨区域均衡,反之,将成为教育资源跨区域均衡发展的羁绊[3]。周宏仁认為,信息化“区域均衡发展”要求信息化发展水平较低的区域,充分利用已有的信息基础设施、信息化应用、人才队伍等积累基础,积极发挥后发优势,辨识抓住新时期新机遇,以促进信息区域均衡发展[4]。根据以上国内外专家学者关于信息化“区域均衡发展”的理解可以看出,信息化“区域均衡发展”是跨区域各类资源均衡发展的重要途径,其目的是实现跨区域资源分配权利的平等实现,可通过创新发展实现区域均衡,但忽略了信息化“区域均衡发展”对社会协调、可持续发展的重要影响,忽略了“区域均衡发展”的动态性,以及不同主体的“区域均衡发展”需求。

基于以上研究分析,笔者提出信息化“区域均衡发展”的内涵,即:信息化“区域均衡发展”是社会“区域均衡发展”的重要内容,包括:信息化基础设施、公众服务能力等的均衡发展,“均衡”是动态变化的,可分为阶段性和更高级别的全国性区域均衡发展阶段。

2 我国信息化区域发展不均衡特点分析

2.1 我国东部区域信息化发展水平明显高于中、西部区域

根据《2016年国家信息化发展评价报告》各省(市区)发展指数数据分析,我国东部12省(市区)发展指数明显较高,且呈现由东部向中部、西部区域发展指数递减态势。从东、中、西部区域省份的发展指数情况数据对比分析来看,东-西部最高发展指数、最低发展指数、平均指数差异最大。东-中部最高发展指数、最低发展指数、平均指数差异较大。中-西部最高发展指数、最低发展指数、平均指数差异较小(见表1)。

2.2 我国省(市区)之间信息化区域发展不均衡十分明显

根据《2016年国家信息化发展评价报告》相关数据分析,我国各省(市区)的信息化发展指数差异已较为明显。从2016年度信息化发展指数排名前十名和后十名省(市区)发展指数来看,最高发展指数、最低发展指数、平均发展指数差异分别为:51.12%、62.52%、42.75%(见图1、表2)。

3 我国信息化区域发展不均衡带来的问题及原因分析

3.1 问题分析

3.1.1 我国信息化整体发展水平不高,可持续发展能力不足

根据《2015年中国信息化发展水平评估报告》、《2016年国家信息化发展评价报告》相关数据分析,从世界排名来看,我国信息化发展指数全球排名正处于稳步上升阶段,已经从2012年的第36位上升至2016年的第25位。但从亚洲各国、乃至世界各国信息化发展指数排名来看,我国信息化整体发展水平依然不高。从世界排名来看,美国、英国为2016年全球排名第1位、第2位的国家,信息化发展总指数分别为:84.1、82.7;以瑞典、芬兰为代表的北欧国家,2016年国家信息化发展全球排名分别为:第4位、第6位,总指数分别为:81.4、80.4。从亚洲排名来看,日本、韩国、新加坡已跻身世界领先行列,2016年国家信息化发展全球排名分别为:第3位、第5位、第8位,总指数分别为:81.5、81.0、80.1,而我国排名第25位,总指数仅为72.8。从可持续发展动力来看,美国、英国、俄罗斯是典型的世界大型经济体,拥有强大的信息产业基础和庞大的用户市场规模,信息化发展优势十分明显;瑞典、芬兰等北欧国家近5的全球排名长期处于较高水平的稳定状态、可持续发展能力较强。

3.1.2 我国区域信息分化引发社会分化,带来不稳定风险

关于“信息分化”国内外学者从不同视角给出了个人的理解,谢俊贵[5]认为,“信息分化”是当代社会信息化发展过程中,由于信息技术的迅速发展与有效应用而引发的一种不同信息活动主体之间的信息差距,及其不断扩大的社会分化现象。罗彦[6]认为,“信息分化”是“富有者与贫困者在接触信息方面不断增加的差距”。张寒生[7]认为,“信息分化”已经成为一种新的社会分化模式。基于以上文献资料分析,笔者认为,“信息分化”造成不同信息主体之间信息差距,因为“贫集效应”、“富集效应”,而使得这种信息差距呈现扩大趋势,进而进一步引发职业分化、阶层分化、权利分化、财富分化。因此,“信息分化”引发的社会分化,以及公权力遭遇公信力危机风险是我国当前阶段的重要风险,亟待予以降低,从而保障我国社会经济的可持续、健康发展。

3.2 原因分析

国内外专家、学者针对信息化区域发展不均衡的原因进行了相关探讨。张鑫认为,“经济资源的有限性、资金投放的集中性、占尽先机的目的性、发展水平的差异性” [8]造成了信息化发展的不平衡。何志兰认为,不平衡是相对的、变化的,是信息组织结构由无序走向有序的必然过程,是社会财富、权利、地位的不平衡等决定的[9]。高燕认为 “区域空间布局、城乡统筹、特色产业发展、产业结构研究” 等造成了区域发展差距[10],并因此造就了信息化发展的不平衡。葛力认为,区域信息化发不平衡的主要原因是集聚效应[11]。

根据以上关于区域信息化不平衡原因研究结论可以看出,国内外专家学者强调经济资源的有限性、配置的不平衡性背景,但忽略了區域信息经济产业基础差异,以及政府、社会、公众多元主体对区域信息化发展规律的影响。基于该研究视角,笔者提出我国区域信息化不平衡发展的原因。

3.2.1 区域信息经济产业基础能力差异

根据《信息经济崛起: 区域发展模式、路径与动力》发布的2016年度我国各省信息经济规模统计数据,全国各省信息经济规模呈自东向西逐级递减趋势,按照信息产业规模将全国各省(市区)信息产业规模划分为4个梯队,将2016年各省(市区)分属的信息经济规模梯队数据与2016年我国各省(市区)信息化发展排名情况数据对比发现,所属信息经济规模为第一梯队的各省(市区)信息化发展指数排名明显较高,而所属信息经济规模为第四梯队的各省(市区)信息化发展指数排名明显较低(见表3)。

3.2.2 政府政策引导和环境保障能力差异

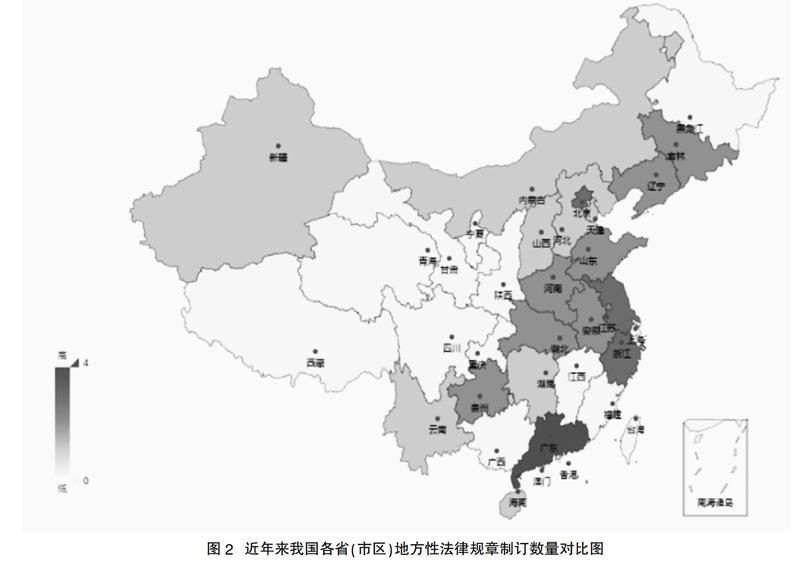

政府部门积极推进区域信息化政策环境、法律法规的制定,积极培育信息化产业市场的结果是,该区域在产业发展引导、发展环境优化、产业市场培育方面具有明显优势。笔者在“北大法宝”地方法规规章数据库中,以“标题=信息化”(截至2018年3月20日)为检索词进行检索,将其中与各省(市区)信息化发展政策、法律、法规、条例等不相关的文件删除,并依据其他资料来源进行补充,最终筛选出满足要求的各省(市区)地方性法规、政府规章,以及司法文件共36份。

根据文本资料分析,全国共19个省(市区)发布了区域信息化地方法规、政府规章、司法文件。其中,信息化发展指数高的广东省发布文件数最多,信息化发展指数高的北京市、江苏省、浙江省发布的文件数较多,信息化发展指数较高的山东省、吉林省、辽宁省等发布的文件较少,而信息化发展指数较低的青海省、甘肃省、宁夏自治区、西藏自治区等均未制定和发布信息化相关的地方性法律规章(见图2)。

3.2.3 社会经济支撑信息化发展能力差异

社会经济发展水平较好的区域,在资金保障方面,具有明显优势,信息化投入力度的加大,积极助推相关信息技术的应用、关键技术研发,以及成果转化。根据国家统计局发布的2016年我国各省(市区)GDP排名情况数据,以及中国互联网络信息中心发布的我国各省(市区)信息化发展指数,经数据分析发现,GDP排名与信息化发展指数排名情况具有较大的正向关联性(见表4)。

3.2.4 公众理念认知和信息化需求差异

社会公众对于信息化的普遍理念认知,以及对信息化发展需求是各省(市区)信息化持续发展的原生动力。为深入研究该理念认知和信息化需求差异,笔者根据课题研究所需,优先选择信息化发展指数较高的和信息化发展指数较低的多省(市区)开展了调研访谈。其中,信息化发展指数较高省(市区)选择北京市、浙江省、广东省、上海市共4省(市区),信息化发展指数较低的省(市区)选择山西省、青海省、西藏自治区共3省区,按照政府管理部门和普通社会公众分类进行了调研访谈,共获得了126份访谈记录。其中,政府管理部门访谈记录40份,社会公众访谈记录86份,根据政府管理部门人员访谈记录数据整理发现,北京市、浙江省、广东省、上海市等省(市区)85%的受访人员认为信息化是提高行业监管能力、生产组织效率、公众服务水平的重要手段。而山西省、青海省、西藏自治区等省(市区)72%的受访人员依然坚持基础设施建设优先、信息化建设靠后的发展理念,认为信息化投资在办公自动化方面起到一定的作用。

4 我国信息化区域均衡发展对策

4.1 战略先行,分区域、分步骤逐步推进

目前,非均衡发展战略强调的效率红利依旧是我国信息化发展之必须,依然能够带来我国部分区域、行业信息化的快速、高效发展,而均衡发展战略强调的公平、正义是破解信息分化问题,化解社会分化风险的重要途径。我国区域信息化发展战略和战术的设计上,不可一刀切,应注重战略的共生性和战术的灵活性。我国区域信息化均衡发展的战略设计,应辩证地看待非均衡发展和均衡发展分别强调的效率和公平之间的和谐统一,注重不同战略的和谐共生。我国区域信息化均衡发展在具体的推进策略设计上,应具有一定的灵活性,允许区域之间发展不平衡的长期存在,允许在发展中分区域、分步骤逐步推进,最终实现更全面、更可持续的均衡发展。

4.2 强化需求导向,用发展的手段推进均衡

我国信息化发展建设,应强化需求导向,从区域信息需求一体化程度不断提升的省(市区)区域入手,针对性开展相应区域信息化均衡发展战略和行动方案的设计,并正视不同主体、不同空间的信息化差异性需求。应在“一带一路”、“京津冀协同发展”、“泛长三角经济带”等战略框架指导下,根据社会经济活动一体化战略发展实际需求,针对性开展不同区域的信息化均衡发展战略设计。应深入分析不同区域信息分化在政府信息分化、企业信息分化,以及社会信息分化领域的特征特点和要求,从而针对不同信息主体、不同空间的信息化均衡发展需求,进行相应的信息供给能力一体化设计。

4.3 鼓励创新发展,注重新模新技术驱动

我国政府管理部门应鼓励创新发展,通过创新模式改变传统信息化支撑社会经济活动组织的定位,树立通过创新模式引领社会经济活动转型升级的定位,通过创新业态改变传统产业结构,建立信息化引领下的产业结构的升级调整,通过创新技术应用,改变已有理念认知,重塑社会经济活动范式。信息化均衡发展战略应积极鼓励创新发展,加强社会创新政策环境、机制环境、投资环境等的建立,达到引导和培育社会创新力量的目的。应结合国内外已有的新模式、新业态、新技术研发和应用情况,积极引导更多的社会力量,结合区域发展特征特点和我国政策环境要求,加强创新发展。

4.4 加强政府治理,构建均衡发展生态环境

信息化治理体系建设是我国政府治理体系建设的重要内容,政府和市场是我国信息化发展的“两只手”,政府应秉承搭建一个社会治理平台的理念[13],并力求发挥好我国信息化发展战略的引领者和平台环境设计者的作用。市场是我国信息化发展的主体,是资源配置的主体,也是社会经济活动的经营主体,具有发展方向的敏感性、逐利性等特征。我国区域信息化均衡发展战略,应充分发挥政府的政策引导优势,通过宏观调控、政策倾斜、产业规划布局等方式,引导区域信息化均衡发展。通过宽松的市场环境、税收环境、创业环境,积极增强信息化发展水平不高的区域对信息化发展资金、人才、技术等的吸引力,保障市场资源配置优势的发挥。

5 结 语

近年来,我国各省(市区)积极推进信息化建设,在提升生产组织效率、增强行业管理能力、提高社会服务能力方面取得了一定的成绩。与此同时,我国信息化整体发展水平不高,可持续发展能力不足问题日趋凸显,并亟待解决。

本文采用文献研究、公开数据资源分析、调研访谈等方法,研究提出了信息化区域均衡发展的内涵,分析了我国信息化区域发展不均衡的特点和问题,并针对如何破解我国信息化区域发展不均衡问题提出了系统化对策建议。在下一步的研究中,应进一步拓展研究资料分析,多角度开展我国信息化均衡发展战略和战术的选择研究,细化我国不同区域信息化发展对策建议。

主要参考文献

[1]吴玮,付道明.区域基础教育信息化均衡发展——基于广东省的实证分析[J].教育评论,2017(4):64-66.

[2]李葆萍,马妮娜,田承芸.我国义务教育信息化均衡性评价指标体系的构建及应用[J].现代远程教育研究,2012(5):36-41.

[3]付卫东.教育信息化与義务教育优质均衡发展[J].贵州师范大学学报:社会科学版,2016(6):68-73.

[4]周宏仁.推动国家信息化的区域均衡发展[J].产业经济评论,2013(4):13-19.

[5]谢俊贵.社会信息化发展中的信息分化[J].湖南城市学院学报,2006,27(3):1-7.

[6]罗彦.当代中国社会信息分化问题探讨[D].天津:天津理工大学,2011.

[7]张寒生,王伟赟,凌群英.信息分化——一种新的社会分化模式[J].大学图书情报学刊,2013,31(1):16-19.

[8]张鑫.基于社会发展不均衡性的信息势差研究[J].情报杂志,2007,26(10):87-89.

[9]何志兰,吕青.论信息势差存在的客观必然性与适度合理性[J].情报杂志,2007,26(9):32-34.

[10]高燕.基于信息化的区域经济非均衡协调发展[D].成都:四川大学, 2006:2-5.

[11]Lei G. The Searching of Area Education Informatization Balanced Development Based on the Agglomeration Effect[J]. Modern Educational Technology,2008(5).

[12]陈秀山,石碧华.区域经济均衡与非均衡发展理论[J].教学与研究,2000,V(10):12-18.

[13]Lathrop D, Ruma L. Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice[J]. Oreilly, 2010, 28(1):129-130.