时间深处的初心

宵旰 雪晴

“肖山石榴砀山梨,汴梁西瓜甜到皮。”开封西瓜天下闻名,花生庄西瓜尤其好吃。瓜熟季节,外地游客来开封,一进市区,就能听见沿路的商贩吆喝着“花生庄哩西瓜,薄皮沙瓤,脆甜”。

历史上,花生庄早有种植西瓜的传统。1170年,南宋诗人范成大奉使金国,见到开封大片西瓜地,即兴赋诗《西瓜园》:“碧蔓清霜卧软沙,年来处处食西瓜……”老辈人说,花生庄的西瓜曾是贡品,是要送到京城给皇上吃的。

花生庄位于黄河南岸。由于黄河泥沙多年淤积,河床高出地面近10米,是著名的悬河地段。清代史料记载,开封“城在釜底,仰视黄河”。历史上黄河在这里多次决口泛滥,花生庄一度成为“花狗脸,盐碱板,种一葫芦打两瓢”的荒滩。新中国成立后,这片盐碱地不断改良,成为适宜种植花生、水稻和西瓜的良田。

2004年5月,北京燕山出版社出版的《开封市志·综合册》记载,1974年8月17日,开封市郊区水稻公社花生庄大队在沙荒土地上试种无籽西瓜成功。1981年,在全国西瓜评比会上,开封的“中汴一号”名列第二,“汴一号”名列第五;1982年,“汴梁一号”被评为第三名。1986年7月5日,在北京民族饭店召开的西瓜鉴定品尝会上,开封市品种“中育六号”“丰收六号”和“中汴一号”夺得前三名。

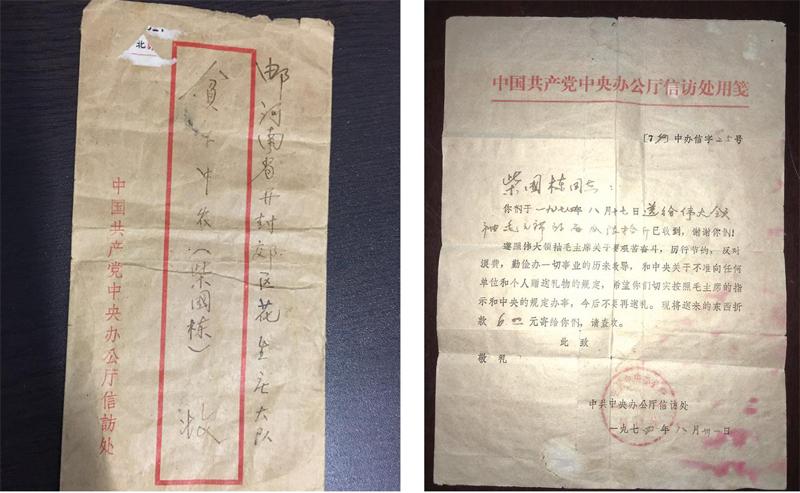

近年来,每逢西瓜丰收季节,花生庄都要举办斗瓜大赛。在今年的大赛现场,我们听到了花生庄把最初培育出的无籽西瓜献给党中央的故事。开封市城乡一体化示范区档案局(前身为开封市郊区档案局),完好保存着当年中共中央办公厅的回信。这封信一直激励着花生庄人。农业是国计民生之本,花生庄人说土地最实诚,一点哄不得,你如何待它,它如何回报你。社会发展,时代变迁,新一代花生庄人不忘初心,坚守使命,正在以勤劳和智慧,以心血和汗水不断改变家乡面貌。

一、当年是个盐碱窝,风沙水患难以过活

曾经,花生庄是不长庄稼的沙窝窝。清道光二十一年(1841)六月,“河决祥符三十一堡,水侵入城,深丈余,房舍尽没,人居城上,淹死极多……”而开封城外,尽成泽国,黄涛滚滚,一望无际。大水过后,万亩良田变成了人迹罕见的沙荒地,白骨露于野,千里无鸡鸣。其后几十年,开封四郊由于人烟稀少,举目一片荒芜。

中国近代地理学家先驱张相文1910年来到这里,他说:“开封城外,平衍無山……自屡经河患,而古代川流皆填塞无余。白气茫茫,遥望无异沙漠。而森林亦复鲜少,防风防沙之用缺焉。长此不变,数十年后不知成何景象矣。”

这种景象,有识之士屡向当局进言,要求防沙、治沙,然而始终未能得到回应。当地人李俊决定发动民间之力治沙防沙,他联络城内外18家集资入股,成立了一个叫农林会的组织,募得265串钱。当时荒地很多,土地非常便宜,于是购得2650亩沙荒之地,再购买牲口、农具、树苗、种子等进行开垦复耕。此事曾经刻成石碑,立在村前以资纪念。1912年中华民国肇建,农林会更名为华盛会,表示拥护中华民国,希望中华民族自此繁荣昌盛。此后几十年,该会人丁渐增,人们不再称其为华盛会而改称华盛庄。久而久之,村名演变成了花生庄。

这个村子的人们世世代代住在黄河边,新中国成立之前,黄沙漫天,野柳连绵,一阵狂风后,沙随风移,沟填壑平,树根裸露。因河患频仍,土地严重盐碱化,庄稼收成很差,单靠种植难以糊口,村民多以杂技、盘鼓、拉脚、刮盐土,或靠手艺和小买卖谋生。这里曾走出过一位杂技名家赵新春。他的祖父和父亲原本以卖豆沫儿为生,每天从早忙到晚挣不来一家人的温饱。1919年,7岁的他进入“长泰刀山班”学艺。他能吃苦、肯下力,练就一身马上、杆上、顶(头)上好功夫,出师后留班演出。因为他留个大背头,头发长,骑马兜场及上刀山时,马疾人快,头发随风飘散,看起来像一撮长毛,故以“一撮毛”为艺名,20世纪30年代在豫东、鲁西、皖北一带享有盛名。1938年,赵新春带着家人组建“长胜刀山班”,走村串镇,一边杂耍卖艺,一边卖跌打损伤膏药。村里年轻人看到他能借此谋生,竞相效仿。开封解放后,赵新春被任命为开封市杂技团团长,曾当选市人大代表、市政协委员,担任中国杂技家协会理事。

二、改天换地感党恩,西瓜献给敬爱的人

新中国成立后,政府组织带领群众兴修水利,结束水患,实施引黄灌淤,改良土壤,粮食产量倍增,沙窝变为良田。人们在技术人员指导下科学种田,终于能够吃饱饭。黄河灌淤形成的耕地,上淤下沙,特别适宜西瓜生长,个大、皮薄、味甜。市农科所专家郭建立决定在花生庄建立基地开辟试验田,培育西瓜新品种。1974年,无籽西瓜试种成功,他们想把这份喜悦分享给敬爱的人。经公社党委同意,村党支部以支部副书记柴国栋的名义给毛泽东主席空运了60斤精选的西瓜,后来中共中央办公厅给花生庄寄来回信,并付了6元西瓜钱。一时间,花生庄西瓜再次声名大振。作者被这个故事吸引,走访多位相关人员,探寻这份时间深处的初心。

1.采访柴国栋的女儿

问:您知道咱们村往北京送西瓜的事吗?

知道,那时候全村人都知道,全村人都喜欢得很,激动得很,觉得党中央毛主席能吃咱花生庄的西瓜,是咱花生庄的荣耀。我记得这件事。那年我正上初中。

问:您是哪年生人?

1959年。1974年,我15岁。我记得很清楚,木头箱子就在俺家钉的。当时我说,恁净瞎想,人家毛主席能吃恁的西瓜?别说寄到北京,恐怕连开封市都出不了。俺父亲不识字,他不理我。俺兄弟姊妹五个,我在家最小,得脸,敢在他面前说话,可那天他严肃得很,不理我,只管钉箱子。一共是四个箱子,装了四个西瓜,听说寄到北京啦。

问:咋寄的?邮局能寄西瓜吗?

我光知道西瓜装到箱子里从俺家院子里拉走,咋寄的我就不清楚了。那时候俺父亲是大队干部。当年俺哥在工厂上班,俺姐出门了,我上学,俺父亲天天在外边忙大队的事儿,一到年头俺家老是欠工分。为这个俺妈成天唠叨他,说他不干家里的活。俺妈只管唠叨,俺父亲不理她。后来公社里拿来一封信,说是北京寄来的,信封上写着俺父亲的名。俺父亲不识字,让我指着信上的字念给他听。他可激动。后来他还拿着信拍了一张照片。可惜了,没有保存好,相片都发霉了。前一段我拿去照相馆想让人家修修,人家说不中,修不好了。你看,我用手机翻拍了下来,太可惜,照片都花了。

说来有好多年了。有一天,咱郊区档案局有个女同志找到我,要拿走这封信。她说,你们在家里保存不好,家里没有保存的条件,档案局有专门的柜子,恒温恒湿,这封信搁到那儿永远不会坏。她还说,这么重要的资料,老人家那么看重,你们要是没保存好,弄丢了或是弄坏了,岂不是对不住老人?我觉得她说得有道理,担心损坏了对不住俺父亲。你不知道俺父亲在世时候把这封信看得多金贵。我跟几个哥哥姐姐商量了,他们也同意,就交给档案局了。后来,村里有个长辈说,不中啊,放到档案局,咱自己家是不是就看不见了?俺姊妹几个心里不踏实,去找档案局。档案局说,给你们复印几份,你们各自保存一份吧。

俺父亲原先是小队会计,后来是小队长,再后来当了村里的副支书。那时候识字人少,他吃了不识字的亏,升不上去,一直待在村里。

这封信的起因是这样的。那时候市农科所有个人叫郭建立,是搞西瓜研究的,他想试验种无籽西瓜。俺父亲听了觉得怪稀罕,说,没有籽,咋会能种成瓜?俺父亲是个老农民,说话有点糙。嗳,谁知道一种还真种成了。无籽西瓜个儿挺大,黑皮,四个西瓜六十斤。他们商量着,咱给毛主席送去吧?俺父亲他不自私。他就这种性格,觉得这么好这么稀罕的东西,得让自己敬爱的人尝尝。他不是为自己,他是大队干部,他代表着大队。

问:村里人都同意吗?

咋不同意?那时候俺父亲说话是算数的。一来他是大队干部,干部能当家;二来,大家都敬重北京,敬重党中央毛主席。俺父亲虽然不识字,思想向来不落后,他听上级的,只要有新政策,他就跟着政策走。

那时候我在院子里听见了,说,毛主席会吃恁的东西?为啥这么说?因为那时候在我心里头,党中央毛主席高得很,觉着乡下农民咋能够得着。我上了几年学,以为自己有文化,比他们这些大老粗懂规矩。他们说干就干,找来了木头,叮咣叮咣,先钉木箱子。当时在场的人,现在都不在了。俺父亲属猴,他是邓小平逝世那年走的。对,那是1997年,他都躺在床上不能动了,还整天好看电视,关心国家大事。那一天,他眼巴巴瞅着电视里头国家领导人送邓小平的情景,说,可惜了,到底没等到香港回归。俺姐说他:“哎呀,伯,你咋还操心国家大事哩。”俺父亲就这性格,思想上可先进。他还当过河南省人大代表。

问:您记得是哪一届的人大代表吗?

不记得,我小,记不得了。只记得俺父亲从公社取回北京来的这封信,高兴得不得了,全村人都知道了,都高兴,都羡慕,想摸摸这封信,俺父亲怕摸坏了。拿着信照了一张照片,让大家看照片。所以说,档案局后来跟我要的时候,真不想给他们,俺兄弟姊妹五个都不想给。当时档案局来的是个女同志,说话文文气气。她说,你想想,你不给,你这一辈子能保证,下一辈人你能保证吗?搁到档案局,恁啥时候想去看都中。俺兄弟姊妹商量,这一拿走,咱不是啥证据都没有了?她说,没事,给你出个手续,啥时候想看啦,恁去找我,都中。她还讲了个南郊的事,说那儿有个老婆儿,不识字,在家里找了一张纸去找人铰鞋样。亏得叫一个识字的看见了,说,吔,你咋能拿这个去铰鞋样?老婆儿说:咋了,不就是张纸?人家说,这是一张清朝的圣旨,是文物,把恁全家都卖了也没这张纸值钱哩。档案局那个女同志说,你看,恁不懂,恁自己放着,将来要是损坏了,多可惜。俺听了,觉得她说哩有理,就给她了。

当年农业学大寨,咱花生庄大队不落后。那时候市中心的鼓楼还没有拆,有啥大事都在那儿公布。俺父亲是全市农业学大寨的标兵,鼓楼上贴着他的照片。郭建立听说俺爹是种田能手,找俺爹,拿来瓜种,到花生庄试种。郭建立跟俺爹年纪相仿,我好多年没有见过他了,不知道还在不在世。这个无籽瓜种下去,大家都稀罕,将来要是结了瓜到底有籽没有籽?等到瓜成熟了,杀开一看,嗨,就是没有籽!培育成功了,挑了最好的四个瓜,四个瓜60斤,寄北京了。今儿个你们来我可高兴。俺姐姐的妞也在机关里上班,前几天她跟我说,你们想了解这件事儿。我跟她说,送瓜这个事,全村年纪大的都知道,可时间太长了,详细情况都说不清楚。你找俺村支书就对了,秦书记今儿个找来这么些人,大家知道的说不定比我多。

2.采访现任党支部书记

问:当年是谁去送的?六十斤瓜那么沉,咋送到北京的?

寄去的。当时送西瓜的事,目前有两个人最清楚,一个是公社干部赵明春,一个是村支部书记孔庆富,最清楚的就是赵明春。已经叫人去接他了,他住在市里,他们家原来的房子拆迁啦,找了好几天,才联系上。

问:邮局同意寄西瓜吗?那么远,路上不会坏掉吗?

西瓜是坐飞机进的北京。那时候的无籽瓜皮和现在的薄皮瓜不一样,当年的无籽瓜是黑颜色的,瓜瓤怪甜,但是皮厚,乡下都叫它枕头瓜。那时候在副支书柴国栋家钉了木箱子,从南郊机场,打着部队的飞机送到北京了。

問:部队同意吗?

听老人们说,当时俺们公社的赵明春负责这事,是他去协调的。那时候,咱花生庄有个部队农场,占了花生庄5000多亩地,是127师、128师的农副业基地,现在归联勤部管。咱们花生庄和部队的军民关系一直都很好。

(柴素琴插话说:我记得,十几岁时候,咱花生庄有空降师的一个农场,住着一个团的军人。农场场长姓曹,我经常去农场跑着玩儿,他也经常去俺家串门,跟俺父亲在一块儿说话。)

问:村里寄西瓜的时候,是不是经过了公社同意?

那是。赵明春经手的。他说,是五队种的瓜,让二队柴国栋寄走的。

问:除了寄瓜,是不是还带着柴老先生的一封信?要不,中央办公厅回信时咋知道是谁寄的?

没有信。名字在箱子上,写着:河南省开封市郊区花生庄大队贫下中农柴国栋。8月17号寄的瓜,8月31号回的信。1974年到现在,都四五十年了。

(柴素琴插话说:没错,寄瓜的时候用的是俺父亲的名字。可俺父亲说,没有任何个人利益,那时候大家都没有私心。俺父亲是贫下中农,是农业学大寨的标兵,光荣啊。要不公社咋会让俺父亲写上名字?俺父亲也觉得很光荣,拿着这封信照了相。俺姐那里还有一张俺父亲当年的相片,精神头可好。在瓜地里,戴着个草帽,上边穿着白布衫,下边穿条白单裤。打俺父亲收到信,精神头儿就不一样,啥时候都精神抖擞的。全公社全大队,谁收到过中央来的信,独一份,能不精神?他对自己要求更高了,上级让干啥就干啥,不打一点磕绊儿。政策上的事儿,到了村里执行起来,有时候也不好办,村里私底下有人不理解。俺妈说他太直,为落实上级政策在村里得罪人,他俩常因为这个吵架。)

花生庄原来有八个生产队,后来叫村民小组。赵明春原先是五队的队长,后来提拔到公社了,但是队里的事儿他还管着。柴国栋是二队的队长。两个队都种了瓜。最后瓜是从五队地里摘的。要往北京送瓜,哪个队会不同意?都支持。当时柴国栋是大队的副支书。正支书叫孔庆富,原来是空军少校飞行员,老家是花生庄六队的,转业时上级安排他回老家当了支书。他那时候年轻,刚从部队回来不熟悉情况,所以大队里头还是柴国栋说了算。

问:花生庄的西瓜是不是打那以后特别好?

花生庄的西瓜一直就好,历史上很有名。据说清朝的时候是贡品。花生庄邻黄河,种别的庄稼收成不好,种西瓜中。无籽瓜试种了几年,终于成功了,想把这个喜讯报告毛主席。

来,吃瓜,吃瓜。大田里的瓜已经罢秧了,这是大棚里的。西瓜是花生庄的金字招牌,得用好。这些瓜现在还不够甜,再过一个月就更好吃啦。

问:秦书记,问个题外话,您是在花生庄长大的吗?有没有出去工作过?

是在这个村出生,在这个村长大的。我原来在武汉从事建筑生意。2011年回来的,担任村支书。

3.采访当年的公社干部

问:您老身体好啊?能不能给我们签个名?

签名?咋不中?我身体还好,就是眼睛不好,白内障,看不清,医生叫做手术,还没有去做。

问:您老还记得吗?当时咱们村对往北京送西瓜这件事意见一致不一致?

一致。没听说谁不愿意的。当时瓜是生产队的,不是个人的。公社同意了,大队就同意了。大队同意了,生产队就同意了。

(秦书记说:请你来是为了宣传咱花生庄的西瓜,助力乡村振兴。西瓜是咱花生庄的名片,咱的西瓜毛主席都吃过,谁能跟咱比?往北京送西瓜的来龙去脉,你给讲讲吧。)

这个事,是农科所郭建立在咱们村搞试验,指导种瓜,搞了三四年。那个瓜种是郭建立拿来的,他是个回民,平时吃上不方便,经常到我那里,一块吃,俺俩关系好。他每年给的有麻籽饼,有大粪。那时候种瓜讲究,都是先挑沟,然后下粪,不像现在年轻人图省事,都是泼粪,一犁就算了,瓜秧也不压,一扑棱,跑到哪儿随便。年轻一代嫌俺老一代啰嗦,不愿意在种地上下那么大工夫了。种西瓜,和气候、土壤有一定的关系,其他地方种出来的西瓜和花生庄的就是不一样。淤地种的西瓜跟沙地种的不一样,一个肉瓤一个脆瓤。种瓜有讲究,得管理好,瓜离根不能太近也不能太远。瓜离根近,皮就厚,含糖量高;离根远,皮就薄,含糖量低;如果能离三四尺远,正好。郭建立每年给花生庄批几百方大粪,还给几吨麻籽饼,在花生庄西瓜地里搞试验。大粪、麻籽饼对种瓜最好,瓤又沙又甜。人家支持咱,咱也支持人家。

当时不光二队种无籽瓜,好几个生产队都种。送北京的是五队的瓜。我记得很清楚,那块瓜地就在现在的高速公路转盘底下。那一天,我跟郭建立在瓜地里,看见一根秧上,这边一个,那边一个,两个叶子下面两个瓜,长得特别好。郭建立说,这几个瓜别动,将来有用。1974年,我在村里当会计,无籽瓜试种的事是我招呼着,后来调我到公社里当党委委员,负责防汛,接替我的是一个北京来的下乡知识青年,我专门交待他,要看好那几个瓜。因为五队成分高的人多,就算成二队的了。那时候,种瓜都是生产队的。俺那个队里,成分高的多,要是说送到北京的瓜是地主种的,不合适。柴国栋先当二队的队长,后来当了村党支部副支書。送瓜的时候,柴国栋也没有去,他负责弄好箱子,写上名字。北京那边是郭建立事先联系好的,他来村里,连箱子带瓜送到了飞机场。北京的信来了以后,村里都挺高兴,但是这件事没有狠宣传。因为瓜是五队种的,信是二队收的。

4.采访郭建立的儿子

问:您了解当年郭建立先生往北京送西瓜的事吗?

不大了解。老父亲是1936年生人,1996年退了休。很遗憾,老人家几个月前去世了。他是个西瓜专家,培育西瓜新品种,每年都下很大工夫。最初是在花生庄,因为那里的土质适合,指导带动那里的农民种瓜。开封的无籽瓜、小型礼品瓜、早熟瓜,黑皮系列、花皮系列,都是从他开始的。他喜欢研究西瓜,愿意为西瓜吃苦,我小时候,他大夏天早上五六点就骑自行车去西瓜地授粉,冬天到海南去试种。他以前跟我讲过柴国栋的事,他曾经带着柴国栋到北京去宣传“汴梁西瓜甲天下”。 20世纪80年代,我上初中的时候,他连续几年带着柴国栋去北京,把西瓜送到国家农业部,请人家提意见,参加评奖,还组织召开西瓜品鉴会。老先生一辈子对西瓜有感情,他种出来的瓜沙、甜,含糖量高。至于1974年往北京送瓜的事情,我当时太小,就不知道了。

三、大河滔滔如鼓振,不忘初心勇担重任

如今的花生庄村域面积1000公顷,村庄占地面积约60公顷。花生庄下设8个村民小组,户籍人口2700余人,常住人口3200余人,流动人口500余人。花生庄村地形地貌完整,原有湖泊水系、植被、农田等保存完好,形成风光旎丽、生态环保的自然风光。村基础设施齐全,管理维护良好。村庄道路基本硬化、通达性好、宽度适宜。饮用水水质100%达标。肥沃的土地孕育丰富的物产,主要特产有西瓜、花生油、黄金薯、菊花茶、有机蔬菜等。花生庄在前几年的“村改居”中更名为花西社区,但当地人还是习惯叫花生庄。

过去,花生庄以传统农业为主,村民收入低,集体经济薄弱,基础设施差,村里没有一条柏油路,村委会没有办公房,村里开会起初在田间地头,后来一直借用村小学的教室。群众盼发展、盼改变的愿望十分强烈。

2011年,经全体村民和党员选举, 1982年出生的年轻党员秦彦松正式当选为党支部书记、村委会主任。他说:“年轻是我的资本,拼搏是我的乐趣,我愿将我的青春奉献给这片生我养我的土地。”在他上任后的八年间,村两委坚持以党建促产业发展,以党建促改善民生,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员模范带头作用,带领两委班子和全体党员,抓住机遇,大刀阔斧地解难题、治顽症、谋发展、促和谐。

村两委干的第一件事是千方百计筹集资金建起了占地500多平方米的办公楼,把整个二楼作为党建活动阵地,彻底解决了村两委长期借用学校办公的难题,让全村党员有了自己的“家”。他们打井修路,完善基础设施,改变村容村貌。目前全村绿化率达63%,八个村组照明路灯、文化广场、健身器材、农家书屋一应俱全,满足村民所需。花生庄先后被省委、市委、市环保局评为全省先进基层党组织、全市先进基层党组织、先进基层党校、市级生态村,获得“建设美丽宜居村庄”“省旅游村庄”“党建红旗社区”等荣誉称号。

为把农作物产业做大做强,花生庄以瓜为媒,注册成立“花西农业西瓜种植产业合作社”,吸纳430多户农户加入,种植无公害西瓜、蔬菜、菊花等作物,形成统一种植模式,并为西瓜注册“红粉沙宝”商标,每年通过举办“西瓜文化节”搭建网上销售平台,集种植、销售于一体综合发展,瓜农的西瓜不出村就能销售一空。2019年,合作社采取“龙头企业+基地+农户”模式,实现“农业+科技+休闲”三结合,打造千亩万寿菊基地,采用农民土地入股或农民反租倒包等土地流转方式,辐射带动周边群众致富,每户会员每年可增加收入2.5万元。这样做,不但本村村民有了固定收入,还能带动周边劳动力,扩大就业。与此同时,积极鼓励当地农民从事农家乐等第三产业,扩大收入途径。

村里经济条件改善了,还要让发展成果惠及最广大村民。在日常走访中,秦彦松发现,村里老人普遍存在洗澡难问题,有的甚至整个冬天洗不了一次澡。具体原因很多,有的是子女在外地无法陪同,不放心老人独自进澡堂;有的是家里没有取暖设施,老人在家洗澡怕感冒;还有的是家里没车辆接送,不太方便,等等。群众利益无小事。为此,村两委召开专题会议研究,决定以各村民小组为单位,分别备车,村里的年轻党员分工负责,每月接送村里70岁以上老年人集体洗澡一次,并请理发师去澡堂里为老人们理发。打那以后,每个月的“洗澡日”,村里老人们都欢天喜地的,比过年还高兴。免费洗澡理发,免费车接车送,他们说这样的好日子简直像做梦成真了一样。老人家们不会讲漂亮话,只是一个劲儿念叨:“共产党好啊!”

花生庄不只本村发展得好,还按照市里的要求帮扶周边三个社区,派出有大棚果蔬管理经验的农业技师常驻这三个社区的大棚进行指导,手把手传授大棚管理经验,为提升贫困群体增收与发展能力提供技术支持。还组织全村的党员每月至少去大棚技术指导两次,在建立长效帮扶机制上下工夫。想方设法帮困难户真正掌握产业发展技术,致富道路越走越宽敞。

对花生庄的未来,村两委已经做出了规划。党支部书记秦彦松说:花生庄要发展,必须打开眼界,转变思路,转变传统的经营模式,形成自己的产业。我们计划分四步走。第一步,是发展现代化农业。按照传统种植模式,即使种一千亩一万亩,收入也有限。目前村里主要是搞大棚种植,搞绿色农产品、无公害产品认证。我们算过,种一般小麦,一亩地纯收入不过500块钱,要是种植有机的、无公害的,收入至少翻五倍。将来我们要开展农校合作、农社合作、农军合作,根据市场需要开展订单式种植,市场需要啥菜我们种啥菜,确保达到人家的标准,接受人家的验收评审。我们要推进农产品直接进学校食堂,进社区居民家中,进部队餐厅。传统的农产品流通有四个流程:第一站是蔬菜批发市场,第二站是送货商贩,第三站是商贩送到社区超市,第四站到市民手里。如果实现直供,不但缩短了消费者的采购时间,还能为消费者节省20%~30%的费用。

第二步,是发展农副产品深加工。花生庄的西瓜、红薯都很有名。花生庄地多,原来都是黄沙地,不值钱,现在改良了,是很大的财富,每年出产大量农产品。我们可以对这些农产品进行深加工,提高产品附加值。农业也要讲供给侧。现在市场上很多东西卖不出去,不是因为人们缺钱,而是因为产品不能达到顾客的要求。原来人们买东西喜欢个大的,现在喜欢买个小的。为啥?现在人饭量普遍小了。比如我们的礼品西瓜、富硒红薯,个头小,口感好,营养价值高,很受欢迎。只要有好产品,不愁卖不出去。我们以前曾经考虑过引进袁家村模式,组织村干部去学习过好几次,也曾经把袁家村的干部请过来指导,但是我们无法简单复制人家。人家是以商业为主,临街商铺是三产,后边小作坊加工是二产,二产的原料哪里来,从一产。三产带动二产,二产带动一产。我们花生庄虽然有一万来亩地,但都是基本农田,不能改变用途。不违背国家政策,是我们的原则。

第三步,是发展乡村文化旅游。一来可以发展乡村休闲生态农业,二来靠近黄河,黄河九曲十八弯,历史上有很多传奇,能演绎出很多故事。总书记说,绿水青山就是金山银山。说得真好。我们守着现成的土地资源,目前正在想办法把它变成花生庄的金山银山,通过碧水蓝天工程,想办法改良土壤,争取达到能种植有机蔬菜的标准。现代城市人普遍重视吃得健康安全,很多人希望有一块专属于自己的地,可以种植有机蔬菜。这对土壤、空气、水都要求很高,前些年因为有些人图省事,滥用农药化肥,导致土壤中重金属、残留物质超标,土地还要慢慢养。我请教了专家,专家说土壤质量有个简单的晴雨表,如果地里能跑出蚯蚓,就差不多了。没有好土壤好空气好环境就种不出好庄稼。农业的特点是投入大、周期长、回报低,目标不是一朝一夕能实现的,但是只要方向对,按标准坚持下去,我们相信,会找回花生庄的碧水蓝天。

第四步,是发展物流,建批發市场。现在开封的批发市场都集中在南郊。我们村也有一些不适合农业种植的土地,未来可以向有关部门申请建物流基地,发展仓储,辐射周边,形成批发市场。我们要结合自己的优势资源,发展自己的特色产业。

采访中,我们问他,和以前的工作相比,在今天的岗位上,付出又多收入又低,有没有觉得苦觉得累?

他笑了,说,我是党员啊。