偏孟德尔分离的遗传学实验设计与探讨

刘自强,赵苑秀,傅雪琳,李楠

偏孟德尔分离的遗传学实验设计与探讨

刘自强1,赵苑秀1,傅雪琳1,李楠2

1. 华南农业大学农学院,广州 510642 2. 华南农业大学公共基础课实验教学中心,广州 510642

本文将科研中发现的一个含调控杂种花粉不育基因座()的水稻材料(DSSL)应用于教学,设计了一个基于SSR分子标记对比经典孟德尔分离和偏孟德尔分离的综合性实验。利用位于水稻两条染色体上的4个SSR标记对两亲本及其杂交构建的F2代群体进行单株基因型检测,用显微图像观察与统计分析亲本及杂种F1的花粉育性,不仅从分子水平上验证了分离定律,更从基因型到表型的观察实验中完整展现了水稻的偏孟德尔分离现象及其原因,加深了学生对植物遗传规律、基因型与表型关系的理解,激发了学生对实验的兴趣与探究动机,增强了学生对实验学习的自觉性和积极性。并在此基础上构思一个科研成果转化至教学应用的可持续发展思路,以推动实验教学的改革与创新。

综合性实验;科研成果;实验教学;偏孟德尔分离

遗传学是探究生物遗传和变异规律的理论科学,是生命科学领域的基础学科[1]。遗传学课程主要包含理论教学和实验教学两部分,2014年华南农业大学农学院遗传学实践教学大纲改革,彻底改变实验教学的从属地位,将依附理论课的实验剥离,实现实验教学的独立设课,遗传学实验教学的课程设计也由8~16学时的验证性实验拓展到32~64学时的综合性实验,推动了综合性实验的设计与应用[2,3]。

科研与教学是紧密结合并相互促进的,科研的研究思路和前沿信息,常常被带入教学中激发学生对遗传学理论知识的学习兴趣[4]。通过一系列实验研究,发现科研可以以更好的方式渗透到实验教学中指导学生实践。科学研究具有较强的时代性、研究性及创新性,可以从科研成果的材料、技术和内容等方面入手,充分挖掘其优势,将一些先进的技术手段、创新性实验材料及丰富的研究内容加以提炼和整理,与实验教学相结合,设计综合性实验项目,提升科学研究的利用价值。本文是将科研中发现的一个含调控杂种花粉不育基因座()的水稻材料(DSSL)应用于教学,探索设计一个基于SSR分子标记对比经典孟德尔分离和偏孟德尔分离的综合性实验,加深学生对植物遗传规律、基因型与表型关系的理解。并在此基础上构思一个将科研成果转化至教学应用的可持续发展思路,以推动实验教学的改革与创新。

1 实验材料的背景与设计思路

为了充分挖掘和利用水稻中的有利基因,自2009年起,在农业部转基因生物新品种培育重大专项“水稻染色体单片段代换系(SSSL)文库的建立及其在QTL分析和品种设计上的利用”等研究课题的支持下,本课题组将华南籼稻优良品种受体亲本HJX74与供体亲本展颖野生稻(编号IRGC104387)杂交,并将F1植株与HJX74不断回交,通过多态性SSR标记选择供体染色体片段,在BC6F1自交产生BC6F2株系中筛选得到了一个含基因座的SSSL (SSSL-S23) (图1)。基因座位于水稻7号染色体长臂端,调控杂种F1花粉育性,引起F1植株产生的两种雄配子中的一种发生选择性败育,致使位点杂合型个体自交后代的分离比例不符合孟德尔分离定律,表现为偏分离现象[5,6]。

偏分离是指观察到的基因型比例偏离预期的孟德尔分离频率方式,无法用传统的遗传理论和方法加以分析。偏分离被认为是一种重要的进化动力,并对遗传连锁图谱的构建造成影响[7]。研究表明,植物中的偏分离可能发生于花粉以及胚囊或是同时发生于两者中,是物种进化中常见的遗传现象[8~10]。偏孟德尔分离和孟德尔分离的结合使人类对物种遗传规律的认识更加全面和深入。为了便于教学应用,加深学生对偏孟德尔分离的认识,理解孟德尔分离与偏孟德尔分离的差异,本课题组特将SSSL-S23与SSSL-Chr.12 (12号染色体长臂端含耐缺氮基因[11]的SSSL,育性正常)杂交,构建了一个HJX74遗传背景下的双片段聚合系,并将该材料命名为DSSL (图1)。

利用均匀分布于水稻12条染色体上的191个SSR标记对DSSL进行基因型检测,结果表明DSSL只含有2个来自于的染色体片段,分别位于第7染色体(包含基因座)和第12染色体(包含基因),其余部分均与受体亲本HJX74相同(图2)。利用DSSL材料进行本课程实验设计,先将DSSL与HJX74杂交获得F1,并自交获得F2分离群体作为课程实验材料,接着检测与和分别连锁的分子标记的基因型分离情况,使学生从分子水平上发现偏孟德尔分离和经典孟德尔分离现象,最后组织学生对实验结果进行大讨论,并引导学生通过亲本和F1植株的花粉育性观察来推断引起分子标记基因型偏孟德尔分离的原因,加深学生对遗传规律的认识和理解。

图1 DSSL的材料构建和实验分析流程

MAS:分子标记辅助选择。

图2 DSSL的基因型图示

空白区域代表来自HJX74的染色体片段;阴影区域代表来自的染色体片段。

2 实验项目设计

2.1 实验目的

(1)通过基因型到表型的综合性实验研究,使学生理解孟德尔分离定律和偏孟德尔分离的实质,掌握基因型与表型的关系;

(2)学会分析电泳结果,掌握统计处理方法;

(3)掌握花粉粒染色观察的方法;

(4)理解基因定位技术。

2.2 实验原理

分离定律是遗传学三大定律之一。在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性。生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代,在杂种F2代性状中发生3∶1或1∶2∶1的分离。

偏分离是指观察到的基因型比例偏离预期的孟德尔分离频率方式,无法用传统的遗传理论和方法加以分析。偏分离可以增加群体中杂合等位基因或者异型染色体的频率,被认为是一种重要的进化动力,并对遗传连锁图谱的构建造成影响[7]。1926年Mangelsdorf等[12]在玉米研究中首次发现偏分离后,偏分离便逐步被人类作为遗传中的普遍现象被关注。导致偏分离的原因有基因互作、双亲间遗传分化、细胞质和环境因素等[13]。

2.3 实验材料、试剂与仪器

2.3.1 实验材料

将含和基因座的双片段聚合系DSSL与HJX74杂交,并将F1自交获得的F2群体作为实验材料。

所有材料均种植于华南农业大学农场(23°07¢N,113°15¢E),单株种植,常规管理。

2.3.2 实验试剂

DNA聚合酶及PCR buffer购自西安鼎国和广州研信生物科技有限公司。实验试剂均为国产分析纯,购自广州化学试剂厂。标记引物由武汉天一辉远生物科技有限公司合成。

2.3.3 实验仪器

本研究所用的主要仪器设备有:Eppendorf台式离心机(德国Eppendorf公司)、TP600梯度PCR仪(日本TaKaRa公司)、DYY-8B型稳压稳流电泳仪(北京六一仪器厂)、DYY-III-28D型垂直电泳槽(北京六一仪器厂)、Olympus CX31显微镜(日本Olympus公司)、Gilson微量移液器(10 μL、100 μL和1000 μL)(法国GILSON公司)和DK-450B型电热恒温水槽(上海森信试验仪器有限公司)。

2.4 实验方法

2.4.1 实验材料分子标记检测

SSR分子标记检测主要包括基因组DNA提取、PCR扩增、电泳分离、银染显色、数据统计与分析等。每年在田间种植两亲本(HJX74与DSSL)各20株、DSSL/HJX74 F120株和F2群体100~200株。待上课前1周取下每个单株的上部叶片置于超低温冰箱中保存备用。每班约30人,分成5组,以小组为单位完成该实验项目。

水稻DNA提取:取2~4 cm长的叶片用液氮研磨至粉末,加入TPS抽提液(100 mmol/L Tris-HCl pH8.0,10 mmol/L EDTA, 1 mol/L KCl) 900 μL,75℃水浴30 min;13 000 r/min离心12 min,吸取上清约500 μL转入1.5 mL离心管中,加入等体积遇冷的异丙醇,−20℃放置10 min,13 000 r/min离心5 min,弃上清,干燥沉淀,加200 μL灭菌水溶解,4℃冰箱冷藏备用。

聚合酶链式反应:学生使用自己提取的基因组DNA为模板进行PCR扩增,每个模板分别使用4对引物(M47、ID5、M235和M17)扩增。引物序列如表1所示。PCR反应程序为:94℃预变性5 min,38个循环反应(94℃30 s、55℃30 s、72℃ 30 s),最后72℃延伸5 min。PCR扩增程序结束后,扩增样品放于4℃冰箱冷藏备用。

聚丙烯酰氨凝胶电泳:用6%的非变性聚丙烯酰胺凝胶分离PCR产物并用银染色法进行检测,基本操作包括以下4个步骤:(1)制胶:称取9.6 g尿素,加45 mL蒸馏水和8 mL 10×TBE (108 g Tris-HCl、55 g 硼酸、7.44 g EDTA加蒸馏水溶解,定容至1000 mL),用玻棒搅拌使尿素完全溶解,然后加入12 mL 40%丙烯酰胺溶液(38 g丙烯酰胺、2 g N和N¢-亚甲基双丙烯酰胺,加水定容至100 mL),搅匀,加入0.8 mL 10%过硫酸胺和35 µL TEMED,搅匀后立即倒入已用琼脂糖凝胶封口的玻璃板中,灌满后放平,使其与桌面成10°左右的倾角。插入梳子,静置1 h使胶凝固。(2)点样:待胶完全凝固后,小心拔出梳子,保持点样孔完整。将玻璃板固定在垂直电泳槽上,加入适量的1×TBE电泳缓冲液;取电泳缓冲液反复冲洗点样孔,清除多余没有凝固的物质;取PCR扩增产物,每管PCR产物中加入4 µL载样缓冲液(0.25%溴酚蓝、0.25%二甲苯青和50%甘油),混匀后用微量进样器(上海医用激光仪器厂)取3~4 µL注入点样孔。(3)电泳:调电压为300 V,电泳时间约2.5 h。(4)银染:电泳完毕后,将玻璃板从电泳槽上拆下,取出凝胶,在蒸馏水中漂洗两次,转移至0.1% AgNO3溶液中染色,在摇床上轻摇10 min,然后将凝胶转移至蒸馏水中漂洗2次,最后转入显色液(6 g氢氧化钠、0.076 g四硼酸钠、1.6 mL甲醛,加水定容到400 mL)中显色5~10 min,着色后转入自来水中漂洗2遍,捞出后平铺在读带板上记录带型结果。

表1 引物序列

2.4.2 花粉育性分析

盛穗期摘取水稻亲本(HJX74与DSSL)和F1单株的主穗或大分蘖穗中上部枝梗上当天即将开放的顶端颖花,置于FAA液(70%乙醇、6%冰乙酸、5%甲醛)中固定并保存。观察时,将同一颖花的6枚花药放在载玻片上的1% I2-KI溶液中捣碎压片,于10×16显微镜下观察并计数,每朵颖花3个视野,每株随机观察3朵颖花。每组同学均需调查10~20个单株/材料。

2.4.3 数据分析

对每一块凝胶的电泳条带进行读取和记录,F2代群体中与亲本HJX74带型相同的记为1,与亲本DSSL带型相同的记为3,杂合带型记为2,数据缺失记为0。利用Excel2010进行数据的纪录和初步整理,运用SPSS18.0软件进行卡方检验和检验。

2.5 实验安排

本实验共4次课的教学实验内容和课后的自主实验环节,每周1次课,每次课4个学时,分为以下两大部分:

(1)分子遗传学实验部分。本部分共安排3次课:第一次课的实验内容为提取水稻叶片DNA;第二次课的实验内容为用4个分子标记对所提取DNA进行PCR反应;第三次课的实验内容为对PCR反应产物进行聚丙烯酰胺凝胶电泳并拍照记录带型,要求学生课后对实验结果进行统计分析。

(2)讨论和自主实验部分。第四次课分为两部分内容,首先组织学生汇报实验结果,发现分子标记偏孟德尔分离的现象并提出问题,开展问题讨论,最后老师组织学生通过观察两亲本和F1植株的花粉育性推断引起分子标记基因型偏孟德尔分离的原因,加深对偏孟德尔分离机理的理解。除此之外还有一个课后自主实验环节,要求学生挑取若干或全部所检测的F2植株进行花粉育性观察,讨论基因型和花粉育性表型是否吻合,并分析原因。

图3 目标基因与连锁SSR分子标记的遗传距离

2.6 实验结果与讨论

2.6.1 分子标记检测实验结果

课前实验老师会在两个基因座附近筛选多态性且特异性较好的引物(图3)。此次实验选择的是7号染色体上与基因座连锁的两个SSR标记(M47和ID5,位于基因座同侧,与基因座的遗传距离分别为4.71 cM和0.03 cM),及12号染色体上与基因座连锁的两个SSR标记(M235和M17,位于基因两侧,与基因的遗传距离分别为3.26 cM和0.13 cM)。学生利用这4个SSR标记对200株F2植株进行基因型检测(表2,图4),结果显示每个标记在F2代群体中均表现出3种带型,但7号染色体上两个SSR标记的带型1和带型2 (即亲本HJX74带型H/H和杂合带型H/D)明显多于带型3(即亲本DSSL带型D/D)。经卡方检验,7号染色体上两个SSR标记的基因型均不符合1:2:1的孟德尔分离定律,DSSL的纯合基因型显著低于预期的25%,达差异极显著水平,属于偏分离遗传(表2)。相反,12号染色体上两个SSR标记的基因型表现为孟德尔式分离,卡方检验结果表明12号染色体上两个SSR标记的基因型个体数比值符合1∶2∶1的分离比例,符合孟德尔分离定律(表2,图4)。

2.6.2 花粉育性分析

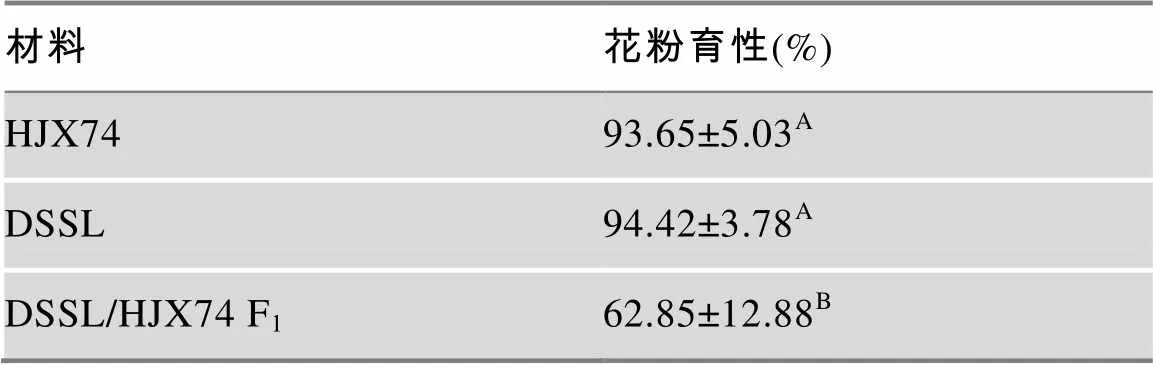

通过分子标记检测结果发现与基因座连锁的分子标记基因型不符合孟德尔分离定律。为引导学生查找原因,选取亲本(HJX74和DSSL)和杂合型F1的花粉进行花粉育性观察与统计。实验结果表明在镜像视野下F1的花粉明显表现出部分败育现象,如图5右中箭头所示。经花粉育性数据统计发现位点杂合型个体的花粉育性明显低于纯合基因型亲本育性,达到极显著性差异(表3和图5)。表明是因为F1植株的花粉败育导致F2群体的偏分离遗传,是一个调控花粉育性的基因座。

表2 F2植株偏分离分析

H/H,D/D和H/D代表在相应的分子标记下的HJX74的纯合基因型、DSSL的纯合基因型和杂合基因型;值是用Student’s-test计算所得,***表示在<0.001水平下的显著性差异。

图4 亲本及部分F2代水稻植株的4个SSR分子标记的聚丙烯酰氨凝胶电泳基因型分型检测

H:HJX74;D:DSSL;1:HJX74带型;2:杂合带型;3:DSSL带型。

图5 亲本和F1的花粉育性

左:HJX74的花粉育性;中:DSSL的花粉育性;右:DSSL/HJX74 F1的花粉育性,箭头所指的为败育花粉粒,Bar = 100 μm。

2.6.3 实验总结与分析

杂种不育是生物进化中产生的一种自然现象,是指亲缘关系相近但彼此分化的种属和亚种间不能交配产生杂种,或产生杂种生殖力下降或完全不育的现象[14],水稻的种间或亚种间存在广泛的杂种不育现象,现有研究表明杂种不育主要由基因控制。

表3 亲本和F1的花粉育性

数字后相同的大写字母表示数据之间差异不显著,不同的大写字母表示数据之间在<0.01水平差异显著。

本实验的基因型和表型实验结果表明在DSSL/ HJX74 F1产生的两种雄配子中,来自DSSL的雄配子选择性地发生了败育,致使7号染色体上的两个SSR分子标记在F2群体中的分离比例改变,严重偏离1∶2∶1的孟德尔式分离。遗传机理上是由于7号染色体上是一个控制水稻杂种F1花粉不育的基因座,座位来自HJX74的雄配子正常可育,但却可以分泌毒性蛋白将座位来自的DSSL型雄配子部分或全部杀死,从而使得DSSL型雄配子传递给后代的比例降低[5,6]。而DSSL的12号染色体代换片段上不含有育性相关基因,研究表明12号染色体上两个SSR标记的基因型表现为正常的孟德尔式分离。事实上DSSL的12号染色体代换片段上含有一个调控耐缺氮的基因,过量表达基因能增加缺氮耐性[11],故的表型效应只有在低氮条件下才能显现,所以我们未能观察到F2群体的耐缺氮表型差异,只能从分子水平上观察与基因连锁的两个SSR标记的分离情况。

3 在实践教学中的应用价值

3.1 从分子水平验证了孟德尔分离和偏孟德尔分离

实验教材中孟德尔分离定律的验证性实验主要利用玉米或者果蝇突变体为观察材料,通过统计F1和F2代籽粒/果蝇突变表型的数量实现验证。存在的主要问题是只能观察表型和实验方法单一。早在1953年,沃森和克里克推开“基因”大门时,人类就逐步迈入了基因研究的时代。2002年水稻的基因组测序完成,为从分子水平深入验证孟德尔分离定律打下了基础。该综合性实验项目融合了科研成果的优势,突破了传统经典遗传学实验项目的选材与设计,结合了植物DNA提取、PCR和电泳等基因定位技术,通过基因型和表型的关联分析实现了对孟德尔分离和偏孟德尔分离的验证。并从孟德尔分离与偏孟德尔分离的对比实验中,使学生对生物遗传有了更全面、更科学的认识。

3.2 激发了科研成果向教学应用转化的动力

多年来课题组立足于水稻单片段代换系构建、有利基因定位、克隆与功能分析及水稻设计育种的研究,经过不懈的努力,构建了世界上规模最大的水稻单片段代换系文库[15,16]。该文库以优良水稻品种“华粳籼74”为受体,以来源于世界各地的亚洲栽培稻、非洲栽培稻和AA组野生稻为供体,包含超过2000个SSSL,覆盖了水稻基因组丰富的基因资源。利用单片段代换系文库开展了重要性状的基因分析,发掘了一大批优良基因,已鉴定和定位的基因(QTL)共1000多个,包括产量性状、品质性状、抗性、抽穗期及其他形态性状。

该实验的应用激发了课题组对科研成果转化教学应用的思考。文库中的所有SSSL均以HJX74为受体亲本,具有相同的遗传背景,避免了大量非等位基因间相互作用所引起的表型干扰,便于进行片段的聚合和遗传规律的验证。为利用文库优势,丰富实验教学内容,拓展该综合性实验项目的内涵与质量,课题组计划将调控明显表型的多个单片段代换系进行聚合,构建多片段聚合系,使材料更具灵活性,以从不同角度满足验证性实验和综合性实验的需求。同时希望不仅能从分子水平实现遗传学三大定律和偏孟德尔分离的验证,更可实现从基因型到表型、表型到基因型的关联分析,加深学生对植物遗传规律、基因型与表型关系的理解,激活学生对实验的兴趣和探究动机,为学生进入科学研究铺路。

3.3 构建了用于实验教学的水稻单片段代换系库

遗传学实验教学改革属于国家级实验教学示范中心教学改革的一部分。早在2007年,中心构建了“植物生物学基础实验教学-综合设计性实验教学-专业课技能实验教学-校内基地实习教学-科技创新研究实验教学”多层次、开放式、研究性的实验教学新体系[17],旨在通过由浅入深、由低至高的多层次培养方式,实现对创新型人才的培养。因此,在教学实验设计中,不仅仅停留在验证与综合性实验的基础上,更需要以环环相扣的方式激发学生进行设计性和创新性实验的研究,并与本科毕业论文和大学生创新实验项目相结合,激发学生对实验的兴趣和探究动机,实现学生的创新意识、实践能力和综合素质的全面培养。

因此本课题组在构建教学材料时,一直以这样的教学目标为指导,以科研过程中构建的单片段代换系文库为基础,从中筛选表型明显且遗传机理清楚的水稻单片段代换系,构建教学应用的水稻单片段代换系及多片段聚合系文库,不仅为老师的实验课程设计和学生的自主创新性实验提供丰富的素材,更可持续推进科研成果向教学应用的转化。即针对部分做毕业论文和创新训练项目的学生,可利用水稻单片段代换系教学文库,实现“自主、创新性实验设计-田间栽培与杂交构建材料-F2群体表型调查-实验室分子标记检测-数据整理与分析”的完整科研流程训练,教师通过课内外教学结合、田间实践与实验室结合、引导教育与自主探索结合,实现创新性人才的培养。

4 结语

科学研究在推动教学改革中发挥着极其重要的作用,科研成果的前瞻性、综合性、创新性和研究性为教学改革注入活力,但实验的复杂性、时空限制性、高端仪器设备条件制约和材料的特殊性又成为它输出的瓶颈。

本实验建立在孟德尔分离验证性实验的基础上,是科研成果转化为本科实验教学的一个有益探索。教学方法主要采用混合教学法,包括传授式、引导发现问题式和课堂讨论式,即通过分子标记分离实验使学生充分理解和掌握好孟德尔分离定律,并引导学生通过分析实验结果发现分子标记基因型不符合孟德尔分离的现象,自己提出科学问题,激发学生利用在孟德尔分离定律章节中所掌握的知识与实验技能,查找文献资料,思考和探索其中蕴含的遗传规律。通过课堂讨论、教师讲解与实验研究相结合的方式揭示科学问题背后的真实机制,从而使学生全面掌握孟德尔分离和偏孟德尔分离。在该实验之后安排了一个自主实验环节,旨在让学生更深层次地理解基因精细定位的原理和方法。实验内容与教学方法的高效结合,不仅可以激发学生学习的自我效能,更能传递给学生科学研究的思路与方法,最终将学生引入研究的殿堂。

总而言之,综合性实验的设计与应用,不应当作为独立的一部分,应注重教学的目的性、整体性与层次性,从实验内容到教学方法均以紧密结合的方式,引导学生层层深入学习,以防成为流于形式的综合性实验。

[1] Li YJ, Guo HB, Liu XD. Primary exploration on the reform of genetics experiment teaching., 2009, 28(6): 255–257, 278.李亚娟,郭海滨,刘向东. 遗传学实验教学改革试验初探. 实验室研究与探索,2009, 28(6): 255–257, 278.

[2] Liu XD, Guo HB, Fu XL, Zhang GQ. Genetics teaching reform experiment based on innovative mixed teaching model., 2008, (8): 57–60.刘向东, 郭海滨, 傅雪琳, 张桂权. 基于创新型混合教学模式的遗传学教改试验. 高等农业教育, 2008, (8): 57–60.

[3] Liu XD, Guo HB. Experiment course integration for modern agronomic undergraduate program: reform and practice., 2013, (5): 60–63.刘向东, 郭海滨. 现代农学专业实验课整合改革研究——以华南农业大学为例. 中国农业教育, 2013, (5): 60–63.

[4] Huang XY, Fan K, Ye YF, Wang B, Wu WR, Lan T. Teaching practice and experiences of verifying the three laws of genetics based on the SSLP marker analysis., 2017, 39(9): 856–862.黄雪盈, 范凯, 叶炎芳, 汪斌, 吴为人, 兰涛. 基于SSLP分子标记验证遗传学三大定律的教学实践探索与体会. 遗传, 2017, 39(9): 856–862.

[5] Sobrizal, Matsuzaki Y, Sanchez PL, Ikeda K, Yoshimura A. Mapping of F1pollen semi-sterility gene found in backcross progeny ofL. andsteud., 2000, 17: 61–63.

[6] Yu X, Zhao Z, Zheng X, Zhou J, Kong W, Wang P, Bai W, Zheng H, Zhang H, Li J, Liu J, Wang Q, Zhang L, Liu K, Yu Y, Guo X, Wang J, Lin Q, Wu F, Ren Y, Zhu S, Zhang X, Cheng Z, Lei C, Liu S, Liu X, Tian Y, Jiang L, Ge S, Wu C, Tao D, Wang H, Wan J. A selfish genetic element confers non-Mendelian inheritance in rice., 2018, 360(6393): 1130–1132.

[7] Liu HY, Cui JT, Gao YM. Progress of segregation distortion., 2009, 10(4): 613–617, 622.刘海燕, 崔金腾, 高用明. 遗传群体偏分离研究进展. 植物遗传资源学报, 2009, 10(4): 613–617, 622.

[8] Cameron DR, Moav RM. Inheritance inXxvii. pollen killer, an alien genetic locus inducing abortion of microspores not carrying it., 1957, 42(3): 326–335.

[9] Scoles GJ, Kibirge-Sebunya IN. Preferential abortion of gametes in wheat induced by anchromosome., 1983, 25(1): 1–6.

[10] Rick CM. Abortion of male and female gametes in the tomato determined by allelic interaction., 1966, 53(1): 85–96.

[11] Zhang Y, Tan L, Zhu Z, Yuan L, Xie D, Sun C.confers tolerance to nitrogen deficiency in rice., 2015, 81(3): 367–376.

[12] Mangelsdorf PC, Jones DF. The expression of mendelian factors in the gametophyte of maize., 1926, 11(6): 423–455.

[13] Wang Z. Distorted segregation in plant hybrids and its implication for evolution., 2016, 38(9): 801–810.王哲. 植物杂交后代中基因偏分离的产生原因及其进化意义. 遗传, 2016, 38(9): 801–810.

[14] Ma SJ, Liu YG, Liu JX. Research Progress of hybrid sterility of rice., 2014, 15(5): 1080–1088.马生健, 刘耀光, 刘金祥. 水稻的杂种不育研究进展. 植物遗传资源学报, 2014, 15(5): 1080–1088.

[15] Xi ZY, He FH, Zeng RZ, Zhang ZM, Ding XH, Li WT, Zhang GQ. Development of a wide population of chromosome single-segment substitution lines in the genetic background of an elite cultivar of rice (L.)., 2006, 49(5): 476–484.

[16] He N, Wu R, Pan X, Peng L, Sun K, Zou T, Zhu H, Zeng R, Liu Z, Liu G, Wang S, Zhang G, Fu X. Development and trait evaluation of chromosome single-segment substitution lines ofin the background of., 2017, 213(12): 281.

[17] Li DS, Cui DF, Jiang QY, Chen R. Strengthening the practice of basic experiment course teaching in agricultural specialty., 2008, (10): 86–88.李大胜, 崔大方, 江青艳, 陈然. 加强农科专业基础课实验教学的实践. 中国大学教学, 2008, (10): 86–88.

Design and exploration of genetic experiments for non-Mendelian segregation

Ziqiang Liu1, Yuanxiu Zhao1, Xuelin Fu1, Nan Li2

It has always been a challenge to combine research progress with undergraduate laboratory teaching. Herein we designed a comprehensive experiment to compare classical Mendelian segregation and non-Mendelian distorted segregation by utilizinga rice material (DSSL) containing F1hybrid male sterility locusconstructed previously in our research project. Using the four SSR markers located on two chromosomes of rice, the genotypes of the F2population and the two parents were analyzed, and the phenotypes of the pollen fertility of the two parents and their F1plants were investigated. The results not only verified segregation law at the molecular level, but also fully demonstrated the distorted segregation in both genotypes and phenotypes, thus deepening students’ understandings of plant genetics and the relationship between genotypes and phenotypes, inspiring students’ interests in genetics experiments, and enhancing students’ consciousness and enthusiasm for experimental learning. On the basis of this, a sustainable development idea of transforming scientific research progress into teaching applications was conceived to promote the reform and innovation of genetics laboratory teaching.

comprehensive experiment innovation; scientific research progress; laboratory teaching; non-Mendelian segregation

2018-10-12;

2019-02-02

国家自然科学基金面上项目(编号:31571483)和华南农业大学2017年教学改革与研究项目(编号:JG17093)资助[Supported by the National Science Foundation of China (No. 31571483) and Teaching Reform and Research Projects of SCAU in 2017 (No. JG17093)]

刘自强,博士,副教授,研究方向:水稻分子遗传学。E-mail: zqliu@me.com 李楠,硕士,实验师,研究方向:遗传学实验教学与管理。E-mail: 523155900@qq.com

10.16288/j.yczz.18-329

2019/2/3 7:15:22

URI: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1913.R.20190202.2207.002.html

(责任编委: 吴为人)