极地冰区海上钻井平台发展趋势研究

刘大辉,Ove T. Gudmestad,白 勇,滕 瑶,陈 昱,吴延明

(1.浙江大学 建筑工程学院,浙江 杭州 310058;2.中集海洋工程研究院有限公司,山东 烟台 264670;3.斯塔万格大学,挪威 斯塔万格 8600;4.烟台中集来福士海洋工程有限公司,山东 烟台 264004)

北极地区主要是指北极圈(北纬66°34′)以北的区域,包括北冰洋和8个环北极国家(加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、俄罗斯和美国)的北方领土。近年来,世界不同组织、机构对该地区的油气资源进行了如火如荼的调查评估,尽管评估都显示北极油气资源的储量相当可观,但是,要对北极油气资源进行规模开发,则会遇到众多技术上的困难。

目前加拿大、美国、俄罗斯、挪威等国都已经开展了北极的海上油气勘探开发工作。近年来受到低油价的影响,及对环保因素的考虑,多数国家基本暂停了北极的海上油气勘探开发活动,但是俄罗斯仍在积极布局北极海上油气资源的勘探开发工作。另外,很多油气公司及海工装备的研发设计单位也在积极开展北极勘探开发装备的研发设计工作,这些企业都看好未来的北极海上油气资源开发前景,希望通过早期的研发设计积累,为未来积极参与北极勘探开发工作做好准备。

本文就北极海上油气资源开发面临的挑战、适用的开发装备及开发模式等进行了分析研究,为我国参与极地油气资源的勘探开发提出一些建议,对北极海上油气资源开发装备及模式的发展方向进行了思考。

1 北极海上油气资源开发的挑战

北极的海上勘探开发面临着路途遥远、生态环境脆弱、环境温度超低、浮冰、冰山、极夜、暴风雨(雪)、永久冻土、地震等挑战[1]。

1.1 超低温、浮冰、冰山等带来的挑战

北极地区1月份平均气温-20~-40 ℃,而气温最高的8月,平均气温也只有-8 ℃。北冰洋海域的表层广泛覆盖着海冰,冬季海冰最大覆盖面积占北冰洋总面积的3/4,即使在暖季,海冰最小覆盖面积也接近1/2,另外还分布着冰山、冰岛。北极地区常年存在的超低温和多浮冰环境给极地钻井作业带来了严峻挑战,如海洋浮式装置的特殊防寒抗冰设计、运营和维护困难、钻井设备和工具机械性能降低、钻井管柱易发生脆性破坏、钻井液性能发生变化、隔水管容易被浮冰破坏、作业人员无法在露天环境下正常作业等[2]。

1.2 风、浪、流等带来的挑战

随着近年来海冰面积和厚度的减小,极区表面波强度已经显著增强,尤其在极区的冰缘区和副极区的冰水交界处,波浪引起的力是海冰运动的主要作用力之一。同时,由于极地海水的密度和盐度随深度变化较大,极地海域的内波和海流以及引起的流体混合对极地海洋的循环和热动力学起到重要的作用。表面波、内波和海流的传播和变化不仅影响海冰的运动和分布,对工作在其影响区域内的船舶和海洋平台也将引起严重的环境载荷[3]。

北极海域的风、浪会引起浮式结构物大移位,导致隔水管发生变形和涡激振动,因此对隔水管抗疲劳强度设计提出了更高要求。当环境载荷超出隔水管作业极限载荷时,需要断开隔水管系统和水下防喷器的连接。悬挂隔水管的动态压缩也可能造成局部失稳,增大隔水管的弯曲应力和碰撞月池的可能性。

1.3 暴风雨(雪)带来的挑战

极地低压(polar low)等会引起强烈的海洋暴风雨(雪),这对海洋平台或船舶等具有极大的破坏作用。除了影响平台或船只的安全作业、定位能力外,还会快速地在平台上形成大量的积冰、积雪等,影响平台上人员的安全,并对平台的稳定性有较大影响,迅速降低平台的有效可变载荷,历史上出现过由此引起的平台或船只失稳或倾覆事故,有的钻井平台(船只)需要快速地排除钻井泥浆、钻杆等可变载荷来保证平台或船只的安全。这对极地钻井装备、对海洋暴风雨(雪)的预测及快速撤离危险海域提出了更高要求。

1.4 路途遥远、极夜带来的挑战

北极地区是世界上最偏远的地区之一,人迹罕至,物资供应极其困难,难以为石油钻探提供稳定可靠的后勤保障。另外,北极和南极都有极昼和极夜之分,一年内大致连续六个月是极昼,六个月是极夜。极夜对海上油气勘探生产作业带来极大的不便,对海上作业人员的挑战也极大。

1.5 脆弱的生态环境带来的挑战

北极地区生态环境脆弱,钻井过程中一旦发生井喷,钻救援井和海上溢油回收都十分困难。如出现漏油则极易对当地生态环境带来极大破坏。特别在冬季,该地区缺少光照,气候寒冷,对漏油的吸收降解能力将更加困难。

1.6 冻土带来的挑战

在极地冻土层钻井过程中,低温环境会改变钻井液的流变性,需要研究在低温下具有较好抑制性的钻井液体系,尽量降低钻井液的凝固点。另外,钻头破岩过程中产生的热量会使井底升温,导致冻土层软化,造成井壁坍塌,给钻井安全带来严重挑战。

2 北极海上油气资源勘探开发的装备

北极地区的恶劣环境条件及脆弱的生态环境等都增加了勘探、钻井、生产、运输等作业的风险。目前适合极地恶劣环境的油气资源勘探开发装备数量非常有限。对国际上已经开展的、正在建造或研发的极地油气资源开发装备进行分析研究,希望通过比较分析发现未来极地开发装备的主流方向。

2.1 固定式平台(人工岛)

浅水海域,多应用固定式钻井生产平台钻井。固定式钻井平台多采用钢筋混凝土建造方式,平台坚固,重量大,抗冰能力强。如俄罗斯Prirazlomnaya固定平台能抗3.5 m厚浮冰,加拿大Hibernia平台可抵抗110万t冰山撞击(见图1)。另外,在库克湾(Cook Inlet)等海况较好的海域,利用导管架平台钻井和生产。此外,在由砾石或冰建造的人工岛上进行钻井作业,也是最为经济有效的解决方案。浅水区除了用各种材料建造人工岛外,各种沉箱或挡水结构也被用作钻井设施。例如:埃克森美孚公司在北极作业中使用了砾石岛、冰岛、沉箱固定岛(CRI)、混凝土岛钻井系统(CIDS)、Molikpaq和单个钢制钻井沉箱(SSDC)系统[4]。

2.2 自升式钻井平台

目前,北极海况条件较好的海域和夏季无冰期的海域或冰情较轻的情况下,可采用自升式钻井平台钻井,主流的极地自升式钻井平台如下。

(1) “奋进号”自升式钻井平台。“奋进号”是一座由Marathon LeTourneau公司建造的116-C自升式钻井平台,1982年制造,2004年经过升级改装(见图2)。可在91.4 m水深中作业,用-10 ℃级别的钢建造而成,可在包括楚科奇海(Chukchi Sea)和波佛特海(Beaufort Sea)在内的北极圈内的广阔环境领域内安全工作。

(2)GustoMSC SEA ICE系列自升式钻井平台。GustoMSC设计的 SEA ICE系列自升式钻井平台(见图3),采用全封闭式设计,作业水深30~50 m,可抗2 m厚的浮冰,冰级相当于PC4。SEA ICE采用四个圆形腿作为支撑腿,配备液压举升系统。

图1 俄罗斯Prirazlomnaya平台及加拿大Hibernia平台

图2 “奋进号”自升式钻井平台

图3 GustoMSC SEA ICE自升式钻井平台

(3) “Arkticheskaya”号、“Amazon”号自升式钻井平台。由Gazflot拥有和运营的“Arkticheskaya”号、“Amazon”号自升式钻井平台(见图4),“Arkticheskaya”号最大工作水深100.6 m,最大钻井深度6553.2 m,桩腿长度121.9 m,主尺度为61.7 m ×66.1 m ×9.4 m,由CDB Corall设计,Zvezdochka船厂在2012年建造。“Amazon”号最大工作水深52.3 m,最大钻井深度3048.0 m,由Gusto Engineering 设计,1982年建造于Stord Verft A/S at the Aker Stordverft Norway shipyard,入籍挪威船级社(DNV)[5]。

图4 “Arkticheskaya”号、“Amazon”号自升式钻井平台

图5 勘探六号

(4)Nordic、Shelf Exp.、勘探六号(见图5)。三座自升式钻井平台的适应温度为-20 ℃,最大作业水深90 m,最大钻井深度7500 m(勘探六号为9000 m),最大工作风速分别为70节、88节、90节,作业可变载荷为2700 t、2955 t、3400 t,顶驱钩载为450 t、450 t、680 t[6]。

(5)吉宝岸外与海事研发项目。新加坡吉宝岸外与海事公司在设计及工程领域子公司Keppel O&M Technology Centre及美国康菲国际石油有限公司联合开展了极地用自升式钻井平台的开发项目,该极地用自升式钻井平台将服务在北冰洋近海油田上。平台将通过Dual Cantilever,在一定时间内,进行最佳的钻井工作;在没有外部援助的情况下,自己可进行最多14 d的钻井工作。还有该钻井平台的船体可以抵消来自流冰的冲击[7]。

2.3 钻井船

(1) “Stena DRILLMAX ICE”号。韩国三星重

工集团推出了一种既适应全球超深水作业又适应北极恶劣气候的钻井船:三星DP Dual Mast Ice+1A1型钻井船。其甲板起重机额定作业温度-30 ℃,符合耐寒基本要求。

瑞典Stena公司与韩国三星重工集团签订了建造一艘Stena DRILLMAX ICE Ⅳ型钻井船(见图6)的合同,“Stena DRILLMAX ICE Ⅳ”号钻井船是世界上第一艘动力定位的双钻塔冰区钻井船,配备动力定位系统,额定作业水深3048 m,配备双井架和双作业钻机,额定钻深10 668 m,船长228 m,宽42 m,高19 m,排水量97 000 t,可以在-40℃温度、16 m浪高和41 m/s风速的环境下作业,冰级符号为+1A1,船体冰级为PC5,安装6个5500 kW的ICE-10冰级的全回转推进器,造价11.5亿美元。

图6 “Stena DRILLMAX ICE Ⅳ”号极地钻井船

(2)大宇造船与海洋工程公司的北极钻井船。大宇造船与海洋工程公司目前正在开发能够在北极作业的钻井船。该船采用球鼻艏设计,适合在无冰水域和薄冰区域航行;船尾采用加强结构,以适于厚冰区域操作。该船安装有2个Azipod装置和4个可收缩方位推进器,以提高船舶操作和动力定位能力。该船的作业环境为0.5~1.5 m厚冰区,在薄冰区域的穿透度为90%以上,在厚冰区域的穿透度为50%[8]。

(3) “PRD12000”冰区型钻井船、“Pelican”冰区钻井船。GustoMSC公司在20世纪70年代开发了可在冰区作业的“Pelican”级冰区钻井船。近期开发的“PRD12000”冰区型钻井船适合在北极航行和作业,满足ICE-05船级符号要求。新加坡吉宝船厂为Frontier钻井公司和壳牌公司总装的2艘“Bully”级钻井船就采用了“PRD12000”型设计方案,首艘船“Bully 1”号于2010年交付[8]。

(4)俄罗斯克雷洛夫国家科学中心研发北极钻井船。俄罗斯克雷洛夫国家科学中心研发的北极钻井船可在北极风暴中航行,破冰能力可达1.5 m,并可在北极地区独自作业长达3个月时间。

(5)GustoMSC全封闭钻井平台和钻井船。GustoMSC NanuQ系列钻井船(见图7):可抗4 m厚浮冰,冰级PC4,最大作业水深1524.0 m,可提供DP3动力定位和锚泊定位两种选择,作业区域覆盖全部北极地区,可实现全年候作业。

图7 NanuQ极地钻井船

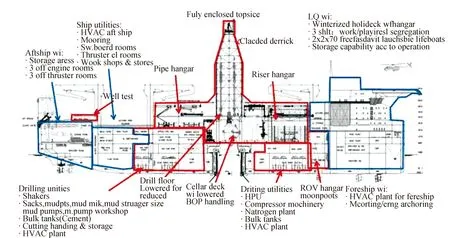

(6)Cat-I极地钻井船。挪威Inocean公司为Statoil所做的Cat-I钻井船概念设计(见图8),配备耐寒装置。船长232 m,宽40 m,型深19 m,工作排水量为89 800 t,有效载重量为22 400 t,危险区域和噪音远离生活区,不仅适合极地使用,在任何开敞水域的钻井效率都得到优化提升。船体进行了冰区加强,采用动力定位时可抵抗16 m的冰脊,锚泊定位时可抵抗水下8 m的浮冰。同时,具有一定的破冰航行能力,可在3~4节航速下穿越1.2 m厚的冰层。工作水深为100~1500 m,可进行钻井、完井、水下维护、电缆测井,以及试井等工作。北极地区的钻井深度为5000 m,自持力120 d。开敞水域的钻井深度可达8500 m[9]。

2.4 柱稳半潜式钻井平台(Column Stabilized)

(1)Moss Maritime CS50/60设计。典型代表是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprome)的“北极星Polar Star”“北极光Northern Light”两座柱稳半潜式钻井平台(见图9),采用的是MOSS Maritime 设计的CS50型,可以在巴伦支海(Barents Sea)和喀拉海(Kara Sea)作业,两座平台由韩国大宇造船与海洋工程公司于2010年建造交付,于2015年12月到达烟台中集来福士海洋工程有限公司,完成了技术维修改装和5年特检取证工作。

图8 Cat-I钻井船布置示意图

图9 “北极星Polar Star”“北极光Northern Light”柱稳半潜式钻井平台

(2)GM4-D系列半潜式钻井平台。 烟台中集来福士海洋工程有限公司联合挪威设计公司Global Maritime AS自主研发设计并总装建造交付的“North Dragon”“Beacon Pacific”和“Beacon Atlantic”三座GM4-D系列柱稳半潜式钻井平台(见图10),烟台中集来福士拥有80%自主知识产权,该平台可以抵抗0.3 m厚的冰,拥有ICE-T、Winterization和Clean Design等符号,可以在巴伦支海作业,具备极地冰区作业的能力。

(3)“极地先锋号”钻井平台。瑞士越洋钻探公司Transocean建造了“极地先锋号”半潜式钻井平台(见图11),目前正在挪威巴伦支海Skrugard油田服务。该平台的钻机组块和管汇采用低温碳钢建造,所有操作都是全封闭的,并配有加热系统,便于在寒冷的北极地区开展油气钻探活动[10]。

图10 “North Dragon”“Beacon Pacific”柱稳半潜式钻井平台

图11 “极地先锋号”半潜式钻井平台

2.5 圆筒半潜式钻井平台

(1)Sevan Marine圆筒形半潜式钻井平台。挪威Sevan Marine公司以制造半潜式圆筒形钻井储油平台的优势为基础,设计制造适用于北极海上的抗冰圆筒形半潜式钻井平台(见图12)。Sevan Marine圆筒形半潜式钻井平台配备圆筒形破冰船体,可抗2 m厚浮冰,作业水深60~1500 m。上部模块、管道及电缆完全封闭,并拥有可拆换的系泊及立管系统。

图12 Sevan Marine公司圆筒形钻井平台

图13 受11 m高的巨浪袭击,壳牌公司“Kulluk”号钻井船搁浅

(2)“Kulluk”钻井平台。2012年7月初,壳牌公司的“Kulluk”钻井平台(见图13)驶向阿拉斯加北极地区,计划在波佛特海的一个海域(距离阿拉斯加州海岸大约32 km)钻2口探井,在楚科奇海的一个海域(距离阿拉斯加州海岸大约112 km)钻3口探井。其主要目的是对这2个区域做进一步的勘探和研究,而不是开采石油。2013年1月1日,该钻井船在拖航中遭遇风暴,船体和设备受到损坏,不得不返回船坞整修。同年2月12日,壳牌公司宣布暂停北极石油勘探钻井活动。

(3)Huisman可升降圆筒形半潜式钻井平台。近北极区的主要特点是冬季结冰很厚,夏季风大浪高。针对这种特殊气候,荷兰Huisman设备公司设计了两种适合近北极地区的半潜式钻井平台,即“JBF Arctic”和“Arctic S”钻井平台(见图14)。其中“JBF Arctic”作业水深50~1500 m,采用20点锚泊定位,其独特的结构能够承受冬季厚冰(冰厚度可达2.0~3.0 m)和夏季风浪冲击,便于在近北极地区全年全天候作业。该钻井平台可在两种吃水深度下作业:在无冰水域,可像普通半潜式钻井平台一样进行作业或拖航;在覆冰水域,通过压载舱(部分进水)增加吃水深度,平台可以实现快速升降,以保护隔水管免受冰的破坏,有效保护隔水管等设施的安全和稳定。无冰期可作为传统的半潜式平台,移动性能好。“Arctic S”可抵抗冰厚为1.0~1.5 m,配备16点锚泊,作业水深为35~1000 m,除了具备“JBF Arctic”的两种作业模式外,在12.0~29.2 m水深情况下作为重力式平台进行作业。

3 极地深海油气开发模式新技术

随着新材料、制造技术、网络通讯和气象科学技术的不断发展,及钻井作业的机械化、自动化和信息化程度不断提高,钻井作业将实现完全自动化,钻井效率与成功率极大提高,并将恶劣气候对钻井作业的不利影响降至最低,从而逐步提高北极深海钻探生产的安全性。北极深海的油气开采一定会在不远的将来成为可能[11]。

3.1 套管钻井技术

目前,可利用套管钻井技术(CWD)来改善北极环境中的钻井作业。该技术可使作业者一趟完成钻井和下套管作业,对钻井液的排量要求相对较低,从而避免引起井眼扩大。由于排量较低,因此可以使用更小、更轻便的钻机设备,降低了搬运钻机时对冰层最小厚度的要求,从而延长了北极的冬季作业时间[4]。

3.2 水下生产系统

水下钻井系统包括海底钻机模块和上部辅助保障模块两部分。海底钻机通过模块化结构运输和组装,利用井底电动马达或水下顶驱,通过远程控制水下机器人完成钻完井、修井作业。上部保障模块主要是辅助船或冰上设备,通过连续挠性管柱、脐带管及电缆,实现钻井过程中循环钻井液、电力供应、远程控制,应急处理等。

水下钻井具备以下优点:实现远程控制完成钻完井、修井作业,节约投资30%~40%以上、降低恶劣天气干扰;井底电动马达或水下顶驱钻井;遇大块浮冰威胁,辅助船可短时间与隔水管断开,迅速撤离;可实现极地环境全年候作业:无冰期依靠辅助船配合,冰封期在冰层上远程控制。

挪威的Robotic Drilling System AS 公司和英国的 Maris International等公司的海底钻机已完成概念设计。部分单元已经进行了地面试验。目前用于海底取样海底钻机已经应用,具备较大作业水深和钻井能力的海底钻机仍处在概念设计阶段。

4 发展趋势

经过总结目前全球正在建造或研发的项目情况,并结合已经运营项目的经验,作者认为极地海上油气资源勘探开发的未来发展趋势如下。我国的海工装备研发及建造企业可以根据自身的产业基础优势做好布局,力争获得较好的技术储备和积累。

(1)钻井装备及操作区趋向于采用全封闭设计,保障装备运行效率和人员安全。

(2) 船体、隔水管、定位系统等具备较强的抗暴风雪和冰荷载能力,最大限度地降低北极海域恶劣环境对钻井装备带来的风险。

(3)采用轻质耐低温的新材料,自动化安全控制系统。

(4) 提高钻井平台自身的抗冰耐寒能力和自持力,并配备破冰船和破冰供给船等冰管理系统,增加冰期的活动能力,延长作业期。

(5)智能冰负荷监测系统,安全高效管理装备。

(6)海底钻机的研制与应用,降低恶劣环境的影响。

(7)浮式钻井或生产装备具备快速解脱和再连接的能力,应对冰山等不可抗因素。

(8)水下钻井(生产)系统的运用,提高钻井和生产的效率及安全性。

目前美国、加拿大等国家均停滞了北极的开发进程,俄罗斯还在积极开展北极的海上油气开发工作,但是受到欧美的制裁,目前在寻求亚洲国家的合作,我国的装备研发和总装建造企业应该与中国的油气公司一起参与到俄罗斯的北极开发工作中。极地装备的开发不仅仅与船型有关,而且与设备有关,更与基础数据特别是环境数据有关,考虑到北极主权因素影响,欧洲和俄罗斯等国家进行合作开发,是一种可行性较高的推进方式。

另外,由于北极脆弱的环境,一直有许多针对北极区环保问题的研究,如溢油处理、钻井活动对北极生态系统的影响等相关的研究也是北极开发装备研发需要重点考虑的。