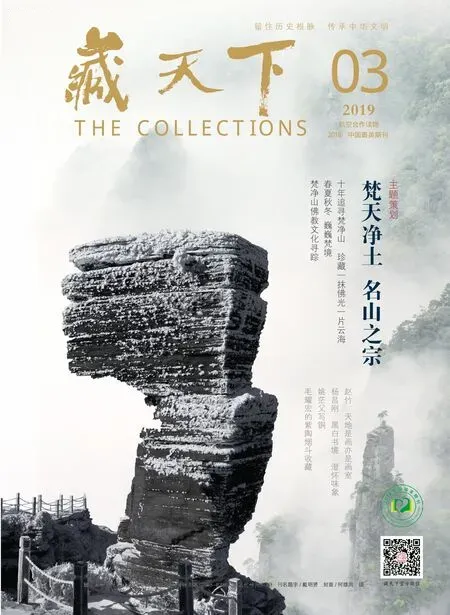

梵天净土 名山之宗

—— 梵净山佛教文化寻踪

文/王路平 图/何雄周

黔东梵净山,武陵山脉主峰,是中国第五大佛教名山,自古就是著名的弥勒菩萨道场,得天独厚的生态资源与丰富厚重的佛教文化珠联璧合,相得益彰,因而在当代生态与文化旅游的大潮中异军突起,享誉西南。2018年,梵净山因其显著的生物多样性和完整性而被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录。然而,梵净山呈现给世人的不仅仅是壮美的自然景观,其悠久绚烂的佛教文化同样引人关注。

中国第五大佛教名山

黔北黔东地区为佛教传入贵州最早之地,最迟至唐代,佛教开始向其地传播,并深入影响到周边其他地区。梵净山位于与湘、渝、鄂三省市交界的黔东北边陲,是武陵山脉的主峰,山体庞大深邃,峰峦巍峨雄奇,最高海拔2572米。梵净山不仅为贵州的第一佛教名山,而且也是继山西五台山文殊菩萨道场、四川峨眉山普贤菩萨道场、浙江普陀山观音菩萨道场、安徽九华山地藏王菩萨道场之后的第五大佛教名山,是我国佛教名山中著名的弥勒菩萨道场。

梵净山佛教兴起于明初,然而早在唐宋元时期梵净山地区已受佛教的影响,在梵净山周围已建有佛教寺庙,如北有沿河的福常寺(唐),东有铜仁的正觉寺(元)、万山的弥勒寺(唐),西有印江的西岩寺(宋)、大圣墩铁瓦寺(宋)、思南中和山华严寺(宋)等。且早在宋建炎、绍兴年间(1129—1154年)思州土官田祐恭即在今铜仁地区“建置僧寺”(民国《贵州通志·人物志·田祐恭传》),可见唐宋元时期佛教已开始向梵净山区推进。

明初,梵净山已兴修梵宇,成为一方名胜,称“梵天净土”,由此得名“梵净山”,至此,梵净山名播海内,成为黔中佛法渊薮。明朝万历年间,梵净山佛教呈现兴隆繁盛之象。清初康乾之世,梵净山佛教更盛于明,朝山之风百余年不坠,与蜀之峨眉、滇之鸡足鼎立西南,时人常将之与泰岱、匡庐并列。梵净山佛教鼎盛200年后,自嘉庆始直到光绪80余年间,连遭三劫,开始衰落。民国末年,梵净山寺庙惨遭破坏,寺产被毁,梵净山佛教一度衰落。改革开放至今,随着宗教信仰自由政策的落实,梵净山佛教又开始发展、兴盛起来。

贵州佛教文化的典型代表

梵净山是贵州第一佛教名山,其佛教文化具有贵州佛教文化的典型性特征,可谓贵州佛教文化的集中体现。梵净山是武陵山脉的主峰,其佛教文化既受荆楚文化的影响,又被巴蜀文化渗透,同时因为贵州是古夜郎国的腹地,梵净山地区是少数民族聚居地,其中尤以苗族、土家族分布最为广泛,因此梵净山佛教文化还具有贵州本土民族文化的特征。可以说梵净山佛教文化是以佛教文化为主,又融合了众多的地方文化和民族文化,是贵州佛教文化的典型图像。

梵净山佛教文化呈现出三个主要特点:

第一,弥勒菩萨道场。

在贵州历史上,特别是明清以来,佛教在民间的影响最深最广者,是为净土宗,因为它能给生活在下层的穷苦民众以最形象最直接的终极关怀。这一方面是贵州佛教日益世俗化的结果,另一方面也是由于净土宗自身的特点决定的。净土思想有着接近民间的两大特点:一是“借他力”,即主要不是依靠自己的修行努力,而是借助佛菩萨的慈悲弘愿来渡过苦海;一是“易行道”,即用不着苦苦坐禅或悟解佛理,只要通过做功德或称念佛菩萨的名号等简单行为一样可以取得正果。因此净土宗形成后,不仅迅速传播中原地区,而且亦盛行于西南的贵州境内。

所谓黔东梵净山弥勒菩萨道场的出现并兴隆便是典型的一例。梵净山弥勒菩萨道场之说源自明代民间传说。明万历《敕赐碑》称“旧说者以弥勒、释迦二祖,分管世界,用金刀劈破红云顶,于是一山分为二山”,其后民间约定俗成,逐渐便把梵净山视为弥勒道场。明清以来,梵净山与四大名山并列而被人视之为第五大名山,是全国名山中著名的弥勒菩萨道场。由于弥勒菩萨的根本性德特征在于“大慈”,因此可以这样说,浙江普陀山是大悲菩萨观音的道场,山西五台山是大智菩萨文殊的道场,安徽九华山是大愿菩萨地藏的道场,四川峨眉山是大行菩萨普贤的道场,贵州梵净山是大慈菩萨弥勒的道场。

◎四大皇庵之承恩寺

第二,临济禅宗独盛。

禅宗佛教自唐宋时就应已传入黔中,唐代黔僧通慧,史志载曰“禅师”而不称“法师”,证明当时已有禅僧在境内活动。宋代绥阳的辰山寺,本名普福禅寺,亦当属禅宗寺院无疑。然通慧派属禅宗何脉,普福禅寺又属禅宗何宗道场,史料阙如,无可稽考。元代指空入黔,肇兴禅宗,其禅学虽近于中土的原始禅宗,然则仅是派属印度禅宗(禅学)系统,与中土禅宗有同源关系。中原临济禅宗传入黔中,赣人彭如玉当有开启之功(参见王路平《贵州佛教史》第二章,贵州人民出版社2001年版)。

明代,随着黔中土司流官崇佛兴寺,不少禅僧涌入境中,大开禅宗道场,如贵阳大兴寺的南宗、安顺圆通寺的悦禅等,他们究竟属于禅宗何派何脉?以意度之,宋明时期,禅宗的流行格局是“临天下,曹一角”,故他们理应属临济禅宗,然而史志均未见记载,无从详考。明万历以前,黔中临济禅宗仍零星散布,其法统湮没不彰,故少闻焉。万历以来,即使如著名的梵净山佛教,派属临济,其承恩寺妙玄和尚亦系临济传人,然其灯系因史缺记载,仅可略考。明季中原西蜀临济禅宗名僧大德纷纷涌入黔中,在黔中建寺庙,开道场,继法脉,由此而使黔中临济禅宗呈鼎盛之局。特别是临济禅宗天童圆悟门下四川破山一系,因地缘规律之故,入黔弘教者更是人多势众,一时如疾焰过风、群狮出窟,其十三子在黔中南北分化,各为一方宗主,大建禅寺,培养弟子,开宗弘教,接引信徒,士民一时望风景从,遂使破山一系临济禅宗独盛黔中,梵净山佛教受破山临济禅宗的影响便是典型例证。

第三,佛道儒巫混杂。

明清时期,贵州佛教已形成佛道儒巫混杂合流的格局,而贵州佛教名山大多在明清之间成名,故多有佛道儒巫诸教并存于一山之中。

梵净山从明清以来,先后在山中建有近百座寺庙,以四大皇庵四十八座脚庙最为著名,除佛教寺庵外,还有行司庙、镇山庙、大兴庙、白神庙、净王庙、火神庙、关帝庙、水府庙、文昌阁、万寿宫、太阳庙、三府庙、龙王庙、玉皇庙、向(相)王庙、白虎庙、三王殿、石方庙、水塘庙、黑神庙、土王庙、三清观、城隍庙、炎帝庙、真武观、山王庙、武圣宫、东岳庙、祖师庙、崇德庙、斗姥阁、轩辕庙、禹王庙、司王庙、梓潼阁、阎官庙等。

这些寺庙中,除供奉有佛菩萨像,还奉祀有孔圣、玉皇大帝、真武大帝、东岳大帝、炎帝、关帝、药王、轩辕、阎王、禹王、方昌、斗姥、雷公、圣母、龙王、城隍、土地、土王、火神、水神、黑神、飞山公、二郎神、白虎(山王)、三王、许真君、武威菩萨、总管菩萨(李显忠)、四官菩萨(严、罗、唐、冉)等。不过这些神祇在梵净山整个信仰格局中扮演的是辅助性的角色。这主要表现在三个方面:

一是在梵净山佛教信仰体系中,以某一专门方面的功能神身份作为佛教的附庸和配角。如白虎庙中奉祀的白虎神,又称山王或向(相)王,梵净山土家族认为白虎是他们的祖先廪君,为梵净山护山大神,主安宁康乐,故崇拜之。但它与关帝、药王、阎王、黑神、龙王、城隍等神祇一样是梵净山佛教的护法神。

二是这些神祇变成了佛教传播的载体,因而在当地民间一般都把他们称为菩萨,如土王菩萨、土地菩萨、相王菩萨等。

三是这些神庙的管理,一般都由僧人管理,属于梵净山佛教的脚庙。这在佛教传入梵净山之前是不可能有的,这一方面反映了佛教深入到了民间,民间诸神多依附佛教,成了佛教与民众联系的又一纽带;然而另一方面,这类祠庙存在于梵净山的佛教信仰体系中,又模糊了它们与正规佛教寺院之间的界限,因为祠庙主供的是各类杂神,而非单纯的佛像。于是梵净山就常常出现了佛仙鬼神同庙共祀的现象,神系庞大驳杂,各族皆有,各教杂处,其神祇几乎无所不包,应有尽有;山中的佛教庙会亦可谓五花八门,有农历正月初一的弥勒会(弥勒诞辰日),正月初九的玉皇会,二、六、九三个月的观音会,其他还有龙王会、关帝会、土母会等等,名目繁多,因之表现出佛道儒巫混杂的特征。

梵净山佛教文化的八大价值

价值一:装点关山——人与生物圈保护的神圣净土

梵净山在地球上的位置是北纬27°49′50〞——28°1′30〞,东 经108°45′55〞——108°48′30〞,其最高峰凤凰山海拔为2572米,处于贵州高原东部向湘西丘陵过渡之间。其东起江口县快场的顺水坝,西至印江县永义乡的团龙,南至江口县太平的月亮坝,北抵印江县木黄镇的打磨沟。东西宽21公里,南北长27公里,总面积567平方公里。据地质学家考证,在地球造山运动中,梵净山是我国黄河以南最先露出海面的古老台地,至今约14亿年。梵净山生态原始,生物多样保留完好,是西南物种发源中心之一,为地球同纬度上唯一的绿洲。梵净山的自然景观非常丰富,具有古老、奇特、多样和丰厚的特点。梵净山集峨嵋之秀、黄山之奇、华山之险、泰山之威于一体,聚怪石、奇树、天风、云海、妙泉、珍禽、异兽、佛光、古寺、高台之奇妙景观于一山。

价值二:名山之宗——五大名山中的弥勒道场

梵净山不仅为国家级自然保护区和联合国“人与自然生物圈保护网”(MAB)成员,而且在历史上是西南佛教圣地,是著名的弥勒菩萨道场,为第五大佛教名山,无论是从面积、高度、寺庙规模、数量,梵净山都可与四大佛教名山比肩齐名。明《敕赐梵净山重建金顶序》说它为“众名岳之宗”,即中岳河南嵩山、东岳山东泰山、西岳陕西华山、北岳山西恒山、南岳湖南衡山,而梵净山则为五岳之宗,名振四海。如果说浙江普陀山是大悲菩萨观音的道场、山西五台山是大智菩萨文殊的道场、四川峨眉山是大行菩萨普贤的道场、安徽九华山是大愿菩萨地藏的道场,那么贵州梵净山则是大慈菩萨弥勒的道场。

价值三:禅净合一——禅宗文化的地域现象

如前文所述,梵净山临济禅宗法脉正宗,源远流长。梵净山禅宗多从破山禅法而来,破山禅法一方面继承了古代临济宗棒喝齐施的峻烈家风,另方面又把禅净教律协调为一,同时又提倡佛儒融通,佛道儒三教合一,从而在禅学思想上反映出鲜明的调和色彩,表现了明末以来禅宗演变的时代特色。梵净山临济禅宗破山子孙的禅法风格大致应不出破山禅法的这种范围,带有调和融通特色。正惟有此持色,故梵净山佛教表现为上扬与下行两个方向,上扬的方向,参禅悟道,修学佛学,以理性的精神开拓梵净山佛教的生命空间,由此梵净山吸引了大量的文人学者来寻求生命关怀;下行的方向,朝山拜佛,念佛放生,以信仰的要求来表达梵净山佛教的象征力量,由此梵净山吸引了大批的普通民众来寻求心灵的慰藉。通过上扬门与下行门两个方向的辩证发展,良性互动,维系了梵净山佛教数百年的繁荣,在明清时期形成了兴盛不衰的香火道场。

价值四:多元共振——佛道儒巫混杂的文化景观

明清时期,贵州佛教已形成佛道儒巫混杂合流的格局,而贵州佛教名山大多在明清之间成名,故多有佛道儒巫诸教并存于一山之中。梵净山从明清以来,就典型地表现出佛道儒巫混杂的特征。佛道儒巫众多的文化类型,灿烂的佛教文化,盛大的宗教节日,构成了梵净山佛教文化旅游资源的显著特色。在这样的佛教文化圈中,由于各民族相对集中的交错杂居,使各民族文化自然能够互补共振,相得益彰,多元一体,由此可使游客在有限的空间里和较短的时间内,体验到如此众多的民族构成的多姿多彩的地域文化、民族文化和佛教文化。

◎四大皇庵之承恩寺

价值五:洞天佛地——西南岩洞文化的典型形态

我国西南地区是喀斯特地貌分布的主要地区,面积共达55万平方公里,而贵州17.61万平方公里中喀斯特面积达到13万平方公里,是我国最大的喀斯特地貌分布区,有“喀斯特王国”之誉,是西南喀斯特地貌(岩洞)文化的典型地区。其地崇山峻岭,悬崖峭壁,石岩洞崖众多,素来号称“万洞之省”。故贵州僧徒士民辟建佛教寺院道场多利用天然洞崖,依山而建,据崖而立,入洞而构,以至贵州佛教洞穴石崖之多,几为西南之冠。而梵净山的地区僧徒士民辟建的佛教洞穴石崖则遍布梵净山中。在新金顶半山腰的观音洞,洞门是一个石缝,仅尺余宽,依绝壁而立,壁上有几个圆形的石窗,从窗口可远眺梵净山万里风光。另在老金顶上的九皇洞是两崖间的一处石穴,在石穴前后,垒石为壁,上覆以石板为瓦,石穴上方石壁上刻有“洞天佛地”四个大字,下方就以石坎为龛,供奉九皇娘娘。红云金顶、老金顶、观音洞、九皇洞等,是梵净山洞穴岩文化的典型代表,使梵净山不愧为西南著名的洞天佛地。

价值六:凌空据险——山地寺庙的建筑艺术

中国佛教文化博大精深,佛教寺庙建筑更是精深佛教文化的物质载体。中国古代一般寺庙的建筑布局,大多是以中轴线正面中路为山门,山门内左右分别为钟鼓二楼,沿中轴线第一重为天王殿,殿内供弥勒及四大金刚塑像;第二重即为大雄宝殿,供佛祖释迦牟尼;第三重为观音殿或本寺主供的菩萨殿,主供观音菩萨或其他菩萨;第四重为法堂,这是演说佛法、皈戒集会之处;最后一重是藏经楼。配殿、僧房、斋堂则分列正中路左右两侧。这种南北纵深中轴线组织的寺庙空间对称稳重且整饬严谨,前后建筑起承转合,前后呼应。然而梵净山上金顶的寺庙却多因处于万山群集之地,只能因山循势而建,合雄、奇、险、危为一体,具有山地建筑的特色。例如红云金顶的释迦殿和弥勒殿,都是四面临万丈悬崖,凌空据险,分列金顶左右,两殿格局基本相同,面宽5.4米,进深5.5米,中隔金刀峡,中间仅有一石天桥横跨,因处金顶之颠,风峭雨厉,只能覆盖铁瓦。位于金顶半山凹处的观音殿(观音洞),面积仅20余平方米,亦是两面临悬崖,其险无比。此另,梵净山以四大皇庵四十八脚庵分布全山,以金顶“敕赐圣旨承恩寺”为金顶正殿,号令全山,以四大皇庵分据四大朝山道路,以四十八脚庵星罗棋布于山上山下,体现了历代建筑大师独具匠心的艺术风格。

价值七:历史积淀——发思古幽情的名山文化

梵净山是中国第五大佛教名山,著名的弥勒菩萨道场,千百年来佛教文化的历史积淀,成就了 “梵天净土,弥勒道场”的美誉。今人畅游梵净山,看到山中的寺庙、遗迹的及许多高僧大德的碑文,对于过往的历史和人物,对于曾经盛极一时的佛法,不禁生发思古之幽情。例如梵净山松桃水月庵有破山弟子吕大器居士的石刻。吕大器,字俨若,四川遂宁人,南明兵部尚书兼东阁大学士。南明永历元年(1647年)归蜀,永历帝以经略督川滇黔兵马职,屯于川东石柱司。同年五月,其与孙可望的国史检讨方于宣,于梵净山建水月亭(又名水月庵),与黔中名士作新亭之会。吕大器石刻,镌刻在水月庵亭阁旁的崖壁上,整幅石刻长1.1米,宽0.9米,至今完好。临见此景此物,联想当年吕大器抗清逃禅之事,不禁使人感慨系之!

价值八:激扬文字——名人文士吟咏的诗文楹联

梵净山是一个文化宝库,至今还留下无数古代名人文士吟咏的诗文楹联。在悠久的历史过程中,梵净山作为佛教圣地,其瑰丽奇绝的景色,山中僧人神秘的生活,高耸云端的寺院,佛法兴衰的历史等等无不展现在古代名人文士的笔下。其中最有价值的当数著名的《敕赐梵净山重建金顶序》碑文(简称《敕赐碑》),此碑建于明万历四十六年(1618年),碑文竖排,楷书1349字,其中序文833字,附文514字。碑文由明万历间北京户部郎中李芝彦撰写。全文气势恢弘,言简意赅,对梵净山的地理位置、山形地貌、古迹名胜、历史传统、佛事兴衰、历史影响等皆有形象生动的描写。

通过上文八个方面的探讨,我们可以看到作为中国第五大佛教名山的梵净山佛教文化旅游价值是何等的巨大、珍贵和独特。