恐惧的故事

杨元魁,博士,就职于东南大学学习科学研究中心(生物科学与医学工程学院)、儿童发展与学习科学教育部重点实验室,负责儿童情感研究室工作,主要研究方向为儿童和青少年社会情绪能力的发展、评测与培养。

在本刊2017年11月《压力的故事》一文中,我曾经提到过,我的女儿在还是小婴儿的时候,对突然的声音非常敏感,哪怕不大的声音都会使她大哭起来。对她来说,突然的响声是一种急性的压力源,容易引发她的恐惧反应。直到现在,我的女儿已经4岁多了,但她依然会对比较大的声音感到不适。实际上,突然的、大的响声几乎使每个人都会感到害怕,从刚出生到老年都是如此。

根据情绪的分类理论,恐惧是人类的6种基本情绪之一,也是迄今为止生物机制研究得最为清楚的一种情绪(有关情绪的分类,请参考本刊2017年5月《从电影<头脑特工队>说起》一文)。恐惧的英文是“fear”,也称为害怕,是个体面临危险时的生理反应和心理反应的总和。这种危险可以是对自己的,也可以是对别人的,并且当危险消失时情绪反应也会逐渐消退,个体恐惧反应消退的速度与其情绪调节的能力有着密切的关系。

从起因上看,恐懼情绪往往由于缺乏应对或摆脱可怕的情境(或事物)的力量和能力而引发,它比其他任何一种情绪都具有感染性。人们对别人所经历的恐惧情绪也十分敏感,很多时候自己其实并不知道别人究竟在害怕什么,也会跟着莫名其妙地害怕起来。因此,群体中一个人的恐惧情绪很容易引发所有人的恐惧反应。

从情绪的生理反应和心理反应看,恐惧使人们感到痛苦和难受,这导致人们往往将恐惧归类为消极情绪。但既然这样,为什么长期的生物进化依然为人类保留了恐惧这种情绪呢?要回答这个问题,我们首先要搞清楚人类究竟会害怕些什么。

人们似乎天生对一些物体或事件感到害怕,突然的、大的响声便是一例。有趣的是,大多数人对老鼠、蟑螂、蜘蛛与蛇这4种动物至少害怕1种。对于这4种动物,人类似乎存在着天然的恐惧,这可能是由于这4种动物在人类的进化史中本身存在潜在威胁性,因此人类在进化过程中保留了害怕这些动物的基因。此外,有些人对高度或狭小的空间感到害怕,还有些人会对陌生的环境、陌生人或社交场合感到害怕,但这未必就是坏事。恐惧的本能反应使得人类在生存过程中能够躲避天敌、趋利避害,并且在人类的神经系统中留下了深刻的印记。因此,从生存的角度上看,恐惧也可以被认为是一种积极的情绪。

在人们感到恐惧的最初几秒钟内,肾上腺会产生大量的激素以应对当前的情况。其中,肾上腺髓质会分泌肾上腺素,这种激素能让人呼吸加快(提供大量氧气),心跳与血液流动加速,瞳孔放大,为身体活动提供更多能量,使反应更加快速;同时,肾上腺皮质会分泌皮质醇,这种激素能够加速糖的代谢,为身体应对危险作好能量准备(有关皮质醇,请参考本刊2018年6月《皮质醇的故事》一文)。

与此同时,血液会大量涌向四肢,准备能量以启动“战斗或逃跑”反应,这时面部会由于血液的流失而发白,因此会有“脸被吓白”一说。战斗或逃跑反应在动物的进化过程中具有极其重要的意义,如果哪个动物在面对危险的时候不知道抵御、攻击或逃跑的话,恐怕这个物种早就灭绝了。这对于人类来说也是如此,远古人类在面临野兽的攻击和其他类似危险的时候往往只有战斗或者逃跑才能得以生存,长期的生物进化使得人类具备了快速作出反应的能力,并保留至今。

神经科学研究表明,大脑中的杏仁核在恐惧情绪加工中起到了至关重要的作用。人类的杏仁核位于颞叶中部,与海马(主要负责记忆的生成和已有记忆的提取,也是人脑中的GPS)前部相连,左右半脑各有1个。实际上,杏仁核是至少13个具有复杂内外联系的子核组成的结构,其整体看上去长得像杏仁,因此被命名为杏仁核。有关情绪的神经科学研究发现,杏仁核在对危险的评估、情绪(尤其是恐惧和焦虑情绪)的启动和加工中起到十分重要的作用,因此又被称为“脑的预警系统”“情绪的发动机”和“恐惧中枢”。

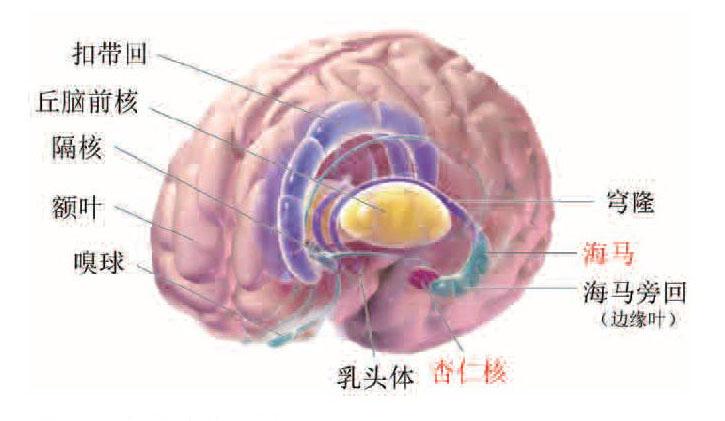

杏仁核和海马都是大脑边缘系统的重要组成部分。边缘系统由大脑里的一系列结构构成,包括丘脑、下丘脑、海马、杏仁核、扣带回、乳头体等广泛的组织结构(见图1)。边缘系统是大脑中最为原始的部分,可以将其看作是长期的生物进化为人类所保留的作为动物的“兽性部分”,参与了睡眠、内脏活动、感知觉信息加工、情绪的产生、学习和记忆等广泛脑的功能。

有意思的是,在极度恐惧的情况下,很多人会拔腿就跑,但也有很多人在这种情况下反而是无法逃跑的,他们会吓得两腿发软,感觉腿非常沉重无法迈开脚步,同时大脑一片空白。之所以会出现这2种截然不同的情况,是因为人类的中枢神经系统在应对恐惧刺激时存在2种不同的加工通路:低通路和高通路。这2种通路虽相互分离,但同时发生。

人类从听觉或视觉获得的感觉信息必须首先经过大脑中的丘脑。低通路将刺激的感觉信息先传送至丘脑,然后由丘脑直接传送给了杏仁核,从而引起对刺激的条件反射。这条通路绕过了脑的控制中心——额叶,虽然对刺激信号进行的只是粗糙加工,但是这条通路加工速度更快,是一条“快速通道”,这使得人类能够对恐惧刺激作出迅速反应以保证生存。

高通路是丘脑在向杏仁核传递信息的同时,也将信息传送给了扣带回和腹内侧额叶等结构进行高级和精细加工,虽然该通路的加工速度大概只有低通路的一半,但是其加工更全面、更彻底。

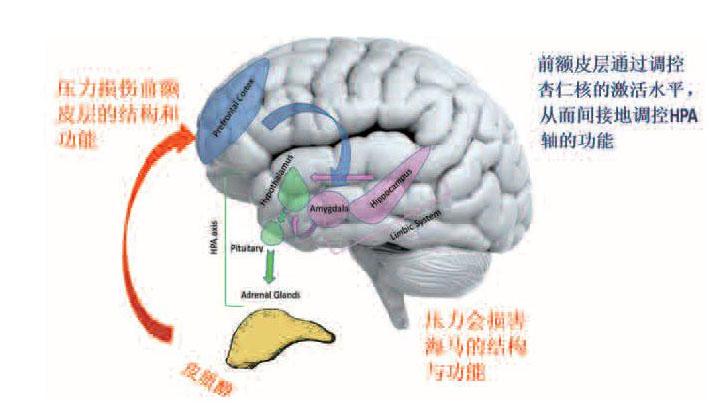

低通路的加工速度虽然很快,但是杏仁核获得的信息是不完整的、粗糙的,因此很有可能会产生过度反应而发出错误警报;高通路加工速度虽然较慢,但是额叶可以对刺激进行更为完整和可靠的评估,以控制住杏仁核的过度反应。双侧杏仁核与双侧前额叶之间有着直接的神经投射,因此人们是否能够很好地调节情绪和管理压力,取决于前额皮层是否能够有效地控制杏仁核的激活(其神经机制见图2)。

那些看到(甚至都没看清)自己害怕的东西拔腿就跑的人,其大脑启动了快速反应的低通路,使得他们能够迅速作出逃跑反应。那么,为什么有些人在面临危险的时候却跑不了呢?

额叶虽然是人脑的控制中心,但是它也存在着一个非常麻烦的缺点:额叶在情绪极度波动的情况下容易暂时“死机”,也就是暂时失去作用,其失活时间可以长达4个小时,这也就是为什么那些跑不掉的人会说“自己大脑一片空白”。这种现象之所以存在,实际上也是长期的生物进化留给人类的一种非常重要的自我保护能力:在危险的情况下如果避无可避,那就干脆装死,限制身体动作,说不定能躲过危险。

前面已经说过,杏仁核从低通路获取的信息是不完整的、粗糙的,甚至可能是错误的,并且只占丘脑输出信息流中的一小部分。因此,当额叶“死机”的时候,大部分信息是得不到精细加工的,更无法再将精细加工后的信息传送给杏仁核,也无法发送指令给运动皮层赶紧逃跑了,因此这些人就跑不掉了。

很多父母会发现,自己对孩子稍微严厉一点,孩子就会呆住,无论跟他/她说什么,都会左耳朵进、右耳朵出(关于孩子为什么会出现这种现象,今后会专门介绍),让他/她写作业或做某件事情可能会半天没动。家长很容易把这种情况归结为孩子的态度或习惯问题,但实际上是因为父母的责备、不满、吼叫启动了他们的恐惧反应,他们被吓呆掉了(额叶暂时“死机”了),这就解释了为什么那些经常被吼的孩子其反应速度或处理事情的能力往往反而低下。

因此,当人们在经历恐惧情绪的时候,实际可能会出现的反应包括3种:战斗、逃跑、呆住,简称“战逃呆”。长期经历恐惧情绪有可能会引发大家所熟知的创伤后应激综合症(PTSD),并且对注意、记忆等认知能力造成严重损伤(有关情绪对记忆的影响,下期文章将专门介绍)。