论“动态生成”理念下的高中生物学教学模式构建

张雪群

摘要 以“DNA重组技术的基本工具”一节新授课为例,从建构缘起、课堂实践、实践思考3个角度就构建基于“动态生成”理念下的高中生物学教学模式进行实践并提出实践思考。

关键词 “动态生成”理念 高中生物学 教学模式

中图分类号 G633.91

文献标志码 B

苏格拉底提出的“谈话法”,卢梭指出的“教育不是教导而是引导”,杜威提出的“知识是由学生自行获取的观点”等均体现了动态生成的理念。“动态生成”理念下的高中生物学课堂追求学生知识的自主建构和有效生成,以学生的终身学习意识的养成为目标。

1 以“动态生成”理念建构教学模式的缘起

课改至今,计划课堂、师本课堂等传统课堂仍占有一席之地,固定的教案、固定的预设和固定的答案充斥课堂,教师是知识的传授者,学生是知识的接受者。长此以往,会造成教与学的迷失,厌学和厌教情绪油然而生。而在动态生成的课堂中,教学不完全按照预设,而是随着教学的开展,师生、生生的思想不断碰撞,教学方向不断矫正,教学始终围绕着学生的最近发展区展开,师生认知不断加深,并闪耀着创新的光芒,每一节课都是独一无二且不可重复的,课堂结束时师生会体验到深深的成就感。

2 基于“动态生成”理念下的高中生物学教学实践

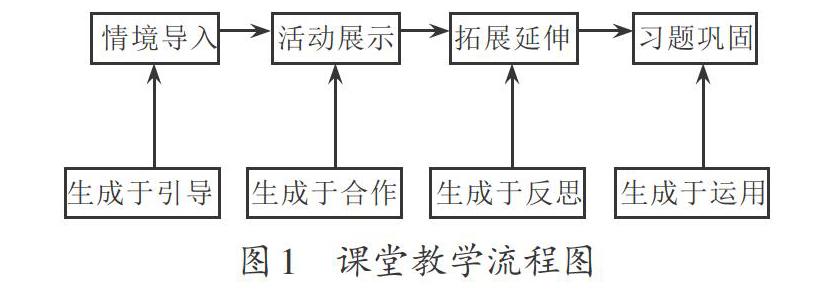

笔者在高中进行了系列课堂教学实践,以“DNA重组技术的基本工具”一节新授课为例,课堂流程如图1所示。

2.1 创设情境,在引导中动态生成

情境创设的基础是学生的最近发展区。激发学生的思考,与学生已有知识发生碰撞,引发认知冲突,甚至动态生成“奇思妙想”,从而使课堂效率得以显著提高。课堂情境可以是一些物质的环境氛围,可以是一些电影、动画,可以是一些现实情境的模拟,也可以是一些高质量的问题情境。教师利用情境激发学生的情感和求知欲望,使学生产生积极的内心体验。情境的创设需注意开放性、层次性、探究性和激励性。

在“DNA重组技术的基本工具”教学中,教师首先提出问题:能否让水稻也能够固定空气中的氮?能否让细菌“吐出”蚕丝?能否让奶牛产生人的胰岛素来治疗糖尿病?这些问题激发了学生的学习热情,学生积极讨论、自主发言。有的学生提出,可以将一种生物的基因送入另一种生物体内。有的学生,能否让两种生物进行融合;有的学生还提出能够通过基因工程来诞生超人。

在教师的引导下,学生的思维被打开,学习积极性被调动。最后,教师展示几种基因工程成果(荧光猪、蓝色妖姬玫瑰花、香蕉一辣椒、西瓜一番茄等)、抗虫棉的简要培育过程,并抛出“你认为培育过程关键步骤或难点是什么”的问题,制造悬念,引入新课。

2.2 活动展示,在合作中动态生成

该环节是教学核心,是学生知识生成的主要阵地。教师可将知识以活动单的形式进行组织,以问题的形式激发学生思考,在学生独立思考的基础之上进行小组合作讨论。在讨论过程中,允许学生提出不同的想法和意见,在讨论后进行小组自主展示,其余小组成员进行补充。教师要鼓励学生提出新的问题和想法,甚至提出不同的见解,使学生动态生成新知。教师在该环节也是合作者的角色,而不应是主导者,但要对学生动态生成的知识的价值进行判断,从而引导探究的方向。

在“DNA重组技术的基本工具”教学中,课前编制导学案,将教学内容划分为3个活动:

活动一:①尝试说出限制性核酸内切酶的来源、作用和特性。②限制性EcoR I的识别序列和切点为-G ↓ AATIC -,请画出切割形成黏性末端过程图。

活动二:①尝试比较不同DNA连接酶在作用方面的区别。②学会比较限制酶、DNA连接酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶、解旋酶和DNA酶在作用底物、作用部位和作用结果上的区别。

活动三:①说出分子运输车必须具备的条件。②讨论两种不同限制酶(酶切位点分别为-G ↓ GATCC -和-G ↓ GATC -)切割后形成的黏性未端能否连接。

以上3个活动均遵循以下步骤:学生自主完成一小组合作讨论一学生自主展示。活动中,教师要让学生充分讨论,各抒己见,要参与学生讨论,让学生在合作中动态生成新知。在该环节中学生提出了很多具有价值的问题、限制酶在原核生物体内会切割自身的DNA吗?能否直接将DNA注入细胞中?质粒是否进入细胞怎样进行鉴定?质粒进入细胞是否会构成威胁?同一种酶切割后目的基因自身环化怎么办?怎么获取我们所需要的基因?质粒是怎样进入细胞的?……,这时,教师适时进行引导,对以上问题一一讨论解决。教师还可将有的问题作为课后作业,布置学生课后查阅资料,师生共同完成,下一节课自主展示。

通过该环节,学生对教学内容有了深刻的理解,为下一节课内容的学习做了很好的铺垫,达到了教学相长的效果。

2.3 拓展延伸,在反思中动态生成

通过以上两个环节,学生已经掌握大部分的重点和难点知识,但是对有些知识的理解还是片面的,甚至是零碎的。这时,教师可以让学生先自主总结,其他学生尝试补充,再及时进行点拨和引导,使学生在总结提升中知识得以升华。在该环节中,学生也有很多珍贵的动态生成知识。

在“DNA重组技术的基本工具”教学中,学生从课堂所学知识和对DNA重组技术的基本工具的理解两个角度进行自主小结,教师从限制酶的特性、多种酶的比较以及重组质粒的构建等角度对重点知识进行总结。另外,教师从限制酶识别序列的特征、酶切过程的细节和黏性末端的定义等多个方面进行细节阐述,并对多种与DNA相關的酶进行深入的比较,使学生的能力得以提升,在反思中动态生成知识。例如,学生从不同角度谈到一种酶和两种酶切的区别,并在教师的补充下得以全面理解。

2.4 习题巩固,在运用中动态生成

习题是对课堂学习效果的检验,是学生能力提升的有效手段。习题的质量很是关键,应该避免陈题、怪题和超纲题。命题时,教师要注重针对性和典型性,要注意命题的角度和习题的梯度,要让学生先自主完成后进行讨论。部分学生上黑板进行板演和点评,教师参与讨论。

在“DNA重组技术的基本工具”的教学中,编制了5道原创试题用于课堂巩固练习和20道课后训练题,课堂巩固题请学生上黑板演练,当堂讲解,课后训练题作为家庭作业,第二天批阅,课堂进行点评。课堂巩固题应留给学生充足的时间进行讨论,教师要注意归类,让学生动态生成知识,形成能力。通过本环节,学生对不同限制酶切割的类型有了比较和理解,对不同数量的酶切也有了一定的认识,教学效果显著。

3 基于“动态生成”理念下的高中生物学教学实践思索

3.1 要建立师生间的平等对话关系

在传统的教学中,师道尊严、教师主导教学等观念深入人心,学生在教师的导向下建立正确的条件反射,学生处于被动的地位,失去了创造的机会。在动态生成的课堂中。首先要消解教师的权威思想,建立平等的对话关系,教师更多的是辅导员的角色.是学生知识的共同建构者。只有在这样的环境中才能真正催生动态生成。

3.2 要处理好预设与生成的关系

预设与生成是矛盾的统一体,教师关注动态生成的同时,更要精心地进行弹性预设,要全面了解学生,找准学生的最近发展区。预设不是简单的线性教学计划,而是开放的、多维的、动态的板块式教学预设。教师只有预设充分,才能在课堂上游刃有余,才能更好地关注动态生成的资源。同时,教学是一个开放性的过程,无论怎样预设,课堂上总会出现预设之外的问题。这时,教师要发挥教育智慧,及时调整教学流程,高效处理课堂,有效实现预设与生成的融合。

3.3 动态生成要有正确的价值取向

课堂上,教师要对动态生成进行有效的取舍,而不是一味地遷就学生,对于学生灵光一现的优质动态生成要适时引导,展开讨论,使学生知识得以升华,对于有些没有意义的、偏和怪的想象、错误的观点要及时进行纠正或进行正确方向的引导。例如,在“DNA重组技术的基本工具”教学中,学生提出:如果质粒不能进入细胞怎么办?平末端和黏性末端可以连接吗?……对没有讨论价值的动态生成问题,教师要大胆地舍弃。

3.4 要建立正确的课堂评价体系

传统的教学评价主要评价学生的学习反应、课堂是否完整以及教学内容是否完成等。要建构动态生成的课堂,评价机制的改变至关重要,这就要求教师更加重视过程性评价,以过程性评价引领课堂改革,促使学生学习方式和教师教学方式的改变,要注重评价的多元化,除了认知目标达成的评价,情感、态度和价值观的评价也同等重要。这样才能促进学生的全面发展,通过改变评价方式使教师能放手投入课堂教学改革中。

“动态生成”理念在生物学教学的运用过程中,笔者也产生了系列困惑,如何把握好预设和生成的关系?如何对学生动态生成的问题进行筛选?如何使每一位同学都参与到课堂的讨论,而不是部分学生?如何有效的防止两极分化?如何使每位学生都真正地思考,而不是哗众取宠?如何就动态生成的问题进行有效地再探究?……这些问题需要今后实践中逐步解决。

参考文献:

[1]朱志平.课堂动态生成资源的理论与实践[M].南京:江苏人民出版社,2005版.

[2]张伟,例谈“展示一释疑一探究”教学模式在生物学教学中的应用[J].中学生物学,2012,(10):29-30.

[3]唐春燕.新课程背景下生物教学模式的探索[J].中学生物教学,2006,(9):38-39.

[4]黄玮,高中生物学教学中巧用动态生成资源[J].生物学通报,2009,( 10):45-47.