对河南唐河寨茨岗新石器遗存的再认识

□袁广阔 韩化蕊

河南唐河寨茨岗遗址是豫西南地区的一处重要遗址,位于南阳市唐河县北约6公里,遗址中部有一处2~3米高的台地,南北长约350米,东西宽约250米。

1958年河南省文化局文物工作队对寨茨岗遗址进行了考古发掘,发掘面积有297平方米。一直以来,其文化性质受到学界的关注。此次发掘报告中认为寨茨岗应属于屈家岭文化系统,因为遗址中出土的盘形鼎、镂孔圈足器与湖北京山屈家岭遗址的出土物相似,而且还出土了类似湖北天门石家河遗址的彩陶纺轮[1]。吴汝祚先生则认为寨茨岗遗址出土的“直口直颈罐形鼎、敛口浅钵形盘的豆、敞口小平底的杯等”都未在屈家岭遗址中找到痕迹,而且屈家岭遗址最具代表性的双腹器、蛋壳彩陶器等也没有在寨茨岗遗址中出现,所以认定其属屈家岭文化系统是不准确的;与大河村遗址第三期、第四期遗物相比,它在鼎、罐、钵等器物和纹饰方面,有着更为密切的关系,不过鉴于两者之间的差别很大,所以对于寨茨岗遗址是“近似大河村类型”的提法,采取了保留的态度[2]。樊力先生在探讨豫西南地区新石器文化的发展序列中提到,寨茨岗遗址“未超出八里岗屈家岭和石家河遗存器物群范畴”[3]。

2012年秋,首都师范大学考古系对寨茨岗遗址进行了较为深入的田野调查,使我们对遗址的性质有了进一步的认识。

一、寨茨岗遗址的文化内涵

(一)遗迹:有环壕、房基、窖穴、成人土坑墓、瓮棺葬等

1.环壕遗迹。此次调查发现遗址周边有环壕遗迹。从岗地向北面、西面看,隐约可见麦田中有条状的低洼带,北面为东西一道,西面近似南北一道,彼此相连接,呈环状。通过对西面、北低洼处探查,西侧距岗地大致70米、南侧距岗地240米、东侧距岗地30米处,都发现有淤土的壕沟遗迹,其中北部壕沟宽度为10~20米,深2~4米。

2.房基。在寨茨岗遗址高岗东侧高出地面的断层上,可以看到有大量的红烧土,且质地十分坚硬,应是经过夯砸与火烧处理的居住面。

1958年,考古发掘出一座房基,为双间房屋,中间被通向门外的门道分开,门道微倾斜,房屋平面为不规则的四边形。两间均为不规则的方形,面积4平方米左右。墙壁是建筑在基槽之上的,墙壁和地面曾经过火烧,只是报告中未指出是否为木骨泥墙的结构及柱洞分布情况。东边一间地上有灰烬,伴出有石斧、石锛、陶豆等遗物,西边一间有一个椭圆形的火塘,由成块的草拌泥垒筑,伴出有陶罐、陶缸、器盖等器物,多为炊器。两间房屋出土器物的用途有很大差别,有火塘和炊器的西间房屋属于厨房,而东间房屋出现石器与陶制食器,应为起居休息室,这说明此地居民建造的房屋有了功能的分配。

3.窖穴开口有圆形和椭圆形两种,通常为口大于底。坑深1米左右,出土遗物大多为陶器,也有兽骨、鹿角、石器等。

4.成人墓葬为长方形土坑竖穴墓,葬式多为仰身直肢葬。M13、M14、M15三座墓葬呈东西成排整齐分布,彼此相隔0.2米,头均向北。多数无随葬情况,仅有一座墓葬中随葬有一个陶罐。

5.瓮棺葬的葬具多为两件陶罐,也有罐与器盖的组合或残陶器扣合。瓮棺水平置于墓圹中,方向有东西向、南北向、西北东南向。骨架多不完整。

(二)遗物

有生产工具和生活用具。生产工具有石斧、石铲、石锛、石凿、石刀、陶纺轮、陶拍等。生活用具主要有鼎、钵、罐、盆、豆、壶、杯、缸、器盖等,还有一些玉质、石质、陶质的装饰品。下面着重介绍一下生活用具。

生活用具主要是陶器,陶器的质地多为泥质,其次为夹砂,有的陶器因陶泥淘洗不净,还夹杂着微量的细砂粒。陶色以灰色为主,其次有黑色、红色,还有少数为黑衣陶器,纹饰以素面为主,此外多为篮纹、附加堆纹,也有方格纹和绳纹。个别彩绘陶器是在红色陶器上施黑色或白色的彩,或者在红陶上先涂一层白色作为底,在上面绘黑彩。个别器类上有鸡冠鋬、乳丁状凸起等装饰。

鼎多为罐形,鼎足均为夹砂陶,多为灰色、灰褐色,也有个别为泥质红陶。根据其足的形制特征可以分为A、B、C三个类型。

A型柱形或锥形足。由于足尖部均残,无法辨析鼎足的全貌。

B型横装扁足。H1∶5,夹细砂灰褐陶,足根部发黑。截面为椭圆形,足根外侧有一大按窝(图1-5)。残高4.2厘米。T2∶60,沿外折,口沿下有弦纹数周,腹中部有凸弦纹一周,平底,口径16厘米,高17厘米。

C型侧面看鼎足呈三角形,足根部剖面为椭圆形,较短的两侧逐渐靠近内收,至足尖处为扁状。H1∶2,夹砂灰褐陶,砂粒较少,不甚明显。高8.9厘米(图1-3)。

罐以灰色或黑色的泥质陶器为主,也有夹细砂灰陶,器形多折沿,腹壁有直壁与弧壁两种。H1∶12,泥质黑陶,方圆唇,敞口,折沿,沿面微内凹,弧腹,口沿有轮制痕迹,上腹饰横向篮纹。口径17.6厘米,残高5.1厘米(图2-2)。T20∶104,口沿外折,深腹,肩部饰锯齿形纹一周,小平底,口径19.5厘米,高25厘米。H1∶33,夹细砂陶,陶色外黑内灰,方唇,唇上有一道凹槽,敞口,折沿,沿面微凹,折沿内侧起凸棱,腹壁较直,从上腹开始饰横篮纹。口径21.8厘米,残高3.9厘米(图2-4)。H1∶37,泥质黑衣红陶,圆唇,敞口,折沿,沿面较直,口沿外侧鼓出,折沿内侧起凸棱,直壁向下,内外壁均有轮制痕迹(图2-1)。H1∶13,泥质黑陶,圆唇,敞口,口沿略外撇,颈部略收,弧腹,且腹径小于口径,口沿下饰一道弦纹,腹部由上至下分别有三层篮纹,最上一层为横篮纹,中间为斜篮纹,最下一层为交错篮纹,口径38.4厘米,残高22.4厘米(图3-1)。

高领罐H1∶31,泥质黑衣灰陶,外壁磨光。圆唇,口微敞,直领内收,领部有一孔,内壁有轮制痕迹。口径12.6厘米,残高6.1厘米(图3-6)。

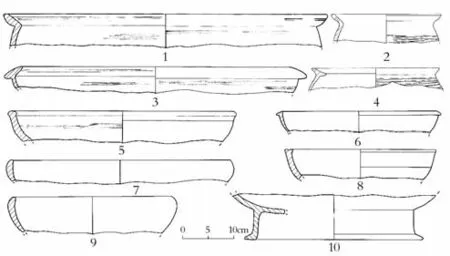

盆以泥质陶器为主,陶色多是灰色或黑色,素面,有尖唇折沿,口微敛与圆唇敞口两种。采:38,泥质黑衣灰陶,尖圆唇,敛口,折沿,弧壁内收,内外壁均有轮制痕迹,口径27厘米(图2-3)。采:9,泥质灰陶,局部发黑,尖唇,敞口,口沿处微敛,折沿,弧腹斜收(图2-6)。

圈足盘采:15,泥质陶器,陶色为外黑内灰,下腹部弧壁斜收,盘底为圜底,圈足垂直向下,到足尖处向外撇,圈足为尖唇。足径15.6厘米,残高4.5厘米(图2-10)。

钵均为泥质陶器,陶色以红色为主,器形为圆唇,敛口,弧腹内收。采:60,泥质灰陶,外壁及口沿处施红彩,口径22.2厘米,残高2.1厘米(图2-7)。采:62,泥质陶器,陶色为外红内黑,口径16.4厘米,残高3.6厘米(图2-9)。

豆H1∶41,夹细砂陶器,陶色为外黑内灰褐,唇面有一道凹槽,敞口,腹壁弧收,中腹部饰一道凹弦纹,口径15厘米,残高2.9厘米(图2-8)。H1∶29,泥质灰陶,圆唇,敞口,口沿稍向外凸起,弧腹内收,口沿内侧有一道凹槽,口沿下外侧饰一道弦纹,内壁有轮制痕迹,口径21厘米,残高3.1厘米(图2-5)。T1∶29,似钵,高圈足,周有对称的圆孔四个,细泥灰陶,口径16厘米,高13厘米。

杯多为泥质红陶,或是泥质陶施红彩,喇叭口。H1∶8,泥质红陶,局部为褐色,截面两侧红,中间灰。尖唇,敞口,斜壁内收,内外壁皆有轮制痕迹,且痕迹细密,口径7.6厘米,残高4.7厘米(图3-2)。H1∶9,泥质红陶,局部为褐色,截面两侧红,中间灰,下腹壁向内弧收,外底平,内底圜,外壁有轮制痕迹(图3-5)。H1∶10,泥质红陶,局部为褐色,截面两侧红、中间灰,下腹斜收,壁较直,外底为平底内凹,内底圜,外壁有轮制痕迹(图3-3)。

二、寨茨岗遗址陶器分组

发掘报告指出:“遗址文化层堆积厚薄不等,地势高的地方较厚,低的地方较薄,一般厚1.5~3.5米,最厚处5米以上。土较硬,普遍包含大量的红烧土块。”遗址根据土色,可分四层:第一层红烧土块,深0.4~1.1米,厚0.3~1米;第二层灰土中含烧土,深0.3~0.8米,厚0.2~0.65米;第三层深灰土含烧土,深0.8~1.3米,厚0.45~1米;第四层浅灰土含烧土,深1~1.75米,厚0.2~1米[1]。

遗址文化层较厚,堆积丰富,依据地层和出土遗物我们可以把遗址分为三组。

图2 罐(或鼎)、盆、豆、钵、圈足盘

图3 杯、高领罐、罐(或鼎)

第一组陶器的质地多为泥质。陶色以红色为主,其次有灰色和黑色,器表以素面为主,纹饰有绳纹、弦纹及少量彩陶。典型陶器以发掘报告中的Ⅰ式钵(T1∶29)和首师大采集的采:13、采:30、采:41等柱状鼎足为代表。

第二组陶器的质地多为泥质,其次为夹砂。陶色以灰色为主,其次有黑色、红色,还有少数为黑衣陶器,以素面为主,纹饰有绳纹、弦纹、堆纹、划纹和少量彩陶等。器型以高领罐形鼎、豆、罐等为代表。标本T5∶5,鼎直口、直颈,腹较圆,附有三鸭嘴形足,上部有一组凹弦纹;T2∶97为浅钵形盘,圈足较高,下有喇叭形圈足;罐M12∶1,口沿外折,深腹,腹部外鼓。

第三组陶器以陶质和夹砂为主。陶色以灰色为主,其次有黑色,还有少数为黑衣陶器,纹饰有绳纹、篮纹、弦纹、附加堆纹和少量方格纹等。器型有双腹盆形鼎、罐形鼎,足方形的横装扁足,大口厚胎篮纹圜底缸、镂孔圈足器、卷沿侈口腹壁高圈足杯、泥质陶施红彩喇叭口杯等,并发现一些彩陶纺轮。

第一组的钵以及鼎足在仰韶时期特征比较明显,尤其是罐形鼎的鼎足在仰韶时期通常是柱状或者锥状,足根部还有一横排几个的按窝,采:13、采:30、采:41属于柱状足,在茅草寺[4]下层、淅川下集[5]早期都有同类器物。采:31为带按窝的锥状足,与茅草寺下层、八里岗[6-7]一期、淅川下集早期、淅川黄楝树[8]早期、淅川下王岗[9]仰韶遗存一期和二期的遗物相同。八里岗一期、下王岗二期出土有仰韶时期的典型器物釜形鼎,鼎足为横装扁形足,足根部有一个大按窝,与采集的H1∶5、采:43、采:45有相似之处。在仰韶文化之后不再有柱形、锥形以及釜形鼎鼎足了,因此这两种鼎足可以认为是仰韶文化特有的。因此第一期文化属仰韶的早期阶段,大体与邓州八里岗一期接近。

杂文与作文(指中学生作文)之间,是既有联系,又有本质的区别。这里,抛开杂文的概念不提,只说中学生作文,无非记叙文(包括说明文在内)与议论文两种文体。无论记人记事,当然也包括说明性文字,还有议论文(也有称作话题作文),都被混迹杂文家队伍的伪杂文家,一“杂”了之!

第二组的罐形鼎、深腹罐、敛口钵、高柄豆、高柄杯等与郑州大河村遗址[10-11]的同类器物特征都十分接近。大河村三期存在高领球腹鸭嘴形足的鼎、折沿鼓腹平底罐,素面为主,但在领部、腹部饰一道或多道弦纹。大河村四期在第三期器形的基础上,新出现了侧装扁足罐形鼎,足根似按窝。第三期圈足杯圈足较矮,并且圈足与腹壁多微敛,第四期圈足增高,并且腹壁多直壁,出现了喇叭口。可见寨茨岗遗址与大河村第三期、第四期文化交流比较密切。

第三组的陶器陶色以灰陶为主,纹饰中篮纹较多,并出现少量方格纹等。器型有盘形鼎、罐形鼎,且足多为方形的横装扁足、镂空圈足方形的横装扁足等,如采:28、采:29、H1∶28类型在赵湾遗址[12]发现有同类器物,属于仰韶文化晚期向屈家岭文化过渡的时期,这种鼎足与屈家岭遗址[13]的典型双腹鼎的鼎足相比更矮、更方,而且足根处都有一个按窝。类似采:28这种通体有按窝的扁足,在泌阳三所楼[14]遗址、淅川黄楝树晚期均有发现,有的鼎足两侧有两道凸出的纵向按窝,有的鼎足在中间有一道凸出的纵向按窝,大致相当于屈家岭时期至石家河早期。寨茨岗数量最多的是三角形足,其余有此形状鼎足的遗址有赵湾遗址、方湾[15]遗址、李上湾[15]一期、信阳阳山遗址[16]、三所楼遗址、罗山擂台子[17]一期、淅川下集中期、禹县谷水河[18]一期和二期,因此该阶段为屈家岭文化以及其向龙山文化过渡的时间段。

三、寨茨岗的文化遗存与周边文化的关系

(一)与豫中仰韶文化大河村类型的关系

以嵩山为中心的郑、洛、汴、许(许昌)地区的文化主要分布在以嵩山为中心的郑洛中原腹地,扩展到开封以南,周口以西,驻马店以北,南阳东北,崤山以东,伊洛中下游一带。具有较为清晰的发展脉络,应为一单独的考古学文化,有人把最具代表性的大河村遗址命名为“大河村文化”。此时豫中地区文化比较强大,有以下几个标志:一是聚落数量激增,目前已经发现357个,比仰韶前期增加了2倍[19];二是出现了一批大型聚落,如偃师寨弯南、巩义双槐树、郑州大河村等,这些遗址的面积都在30万平方米以上;三是出现城址,如郑州西山;四是文化层堆积丰厚,如郑州大河村遗址发现有厚达12米多的文化堆积层,其中仰韶文化早、中、晚期堆积最为丰富;五是有一个特征鲜明的陶器群,如圆锥足罐形鼎、鸭嘴形足或凿形的罐形鼎、盆形鼎、釜形鼎、敛口罐、折腹平底罐、敞口直壁罐、带流罐、鼓腹和斜腹平底盆、圆肩鼓腹平底瓮、折腹镂空豆、弧壁平底钵、曲腹钵、圈足壶、双连壶、圈足碗、大口尖底瓶、束腰尖底瓶、敞口束腰器座等。彩陶发达,其中白衣彩陶最多,还有素底彩陶和少量的红衣彩陶[20]。

寨茨岗第二组与大河村遗址遗物相比,在器物和纹饰方面,有着更为密切的关系,它应当是受到强大的大河村类型文化的影响和渗透的结果。从这方面去分析,王震中先生认为“豫西南唐河寨茨岗等遗址,也近似于大河村类型”,并且还认为大河村类型为古代祝融部落的先民。而祝融部落的扩散,“它们与豫西南诸如唐河寨茨岗之类近似于大河村类型遗存的出现,大概不无瓜葛”[21]有一定的道理。

(二)与屈家岭—石家河文化①本文同意张弛的观点:屈家岭文化和石家河文化。现在看来这两种文化年代紧密相接,文化发展程度基本相当,社会发展阶段也基本一致,很难分开讲述,因此本文合称为“屈家岭—石家河文化”。详见张弛:《屈家岭—石家河文化的聚落与社会》,《考古学研究(十)》,科学出版社,2013年,第324-351页。的关系

屈家岭文化是1954年在湖北京山屈家岭首先发现的新石器时代文化,它以江汉平原为中心,西至川东,南逾长江至湖南北部,东达鄂东一带,北抵河南南阳、信阳地区,它是长江流域继大溪文化之后一支重要的新石器时代晚期文化。河南境内的屈家岭文化,目前经过田野考古发掘的比较典型的遗址有泌阳三所楼、信阳阳山、邓州八里岗、南阳黄山、新野凤凰山、唐河茅草寺、镇平赵湾、淅川下集等。从这些遗址的发现和分布可知屈家岭文化晚期对河南南部的南阳、信阳影响较大。

目前所知屈家岭—石家河文化有城壕的遗址共计15个,它们是石家河、走马岭、阴湘城、城头山、鸡叫城、鸡鸣城、门板湾等[22]。大都是面积在10万平方米以上的大型遗址,其中石家河城址按照城圈围住的面积计算有120万平方米,加上环壕以外与城址同时期遗址的面积,整个聚落面积接近8平方公里,如屈家岭遗址只发现有环壕而没有城垣,但环壕围住的面积有70万平方米。

屈家岭文化陶器以泥质和夹蚌粉的棕陶居多,夹砂灰陶和泥质黑陶次之,并有少量泥质红陶。器表以素面为主,纹饰主要有方格纹、绳纹、篮纹、划纹、附加堆纹以及镂空、彩绘。主要器形有鼎、深腹罐、甑、杯、盘、鬶、豆、钵、盆、瓮、壶、澄滤器、碗、器盖、器座等。

寨茨岗遗址第三组时期在鼎或罐的上腹部饰篮纹的情况,在信阳阳山遗址和罗山董堆遗址、擂台子遗址,南阳邓州八里岗、淅川黄楝树遗址也有。花边口圆形握手的器盖,也出现在八里岗屈家岭时期、淅川下集遗址、淅川黄楝树遗址,此外还出现在豫中的禹县谷水河、郑州大河村、临汝北刘庄、荥阳青台、平顶山寺岗等,这些屈家岭文化因素一般出现在仰韶文化遗存中。上述遗址可以见到屈家岭文化的典型陶器,如瓦足盆形鼎、圈足壶、浅盘粗柄镂空豆、双腹碗、高圈足杯等,证明河南中部地区受到屈家岭文化影响。

豫西南的屈家岭文化首先是江汉平原典型屈家岭文化向北推进的结果,在推进的过程中也受到了仰韶文化的大河村类型的强烈阻击,影响的程度越向北越弱,遗址内包含的屈家岭文化因素也逐渐减少。

四、结论

寨茨岗遗址是豫西南地区一处规模较大的环壕聚落遗址,从考古发掘出土遗物来看,玉器的出土证明它有可能是一处中心聚落遗址。寨茨岗遗址在仰韶时期就已经有先民居住,文化面貌与周围地区相似,此时受到中原大河村类型文化较多的影响。但屈家岭偏晚时期一些器物的器形等方面有明显的屈家岭文化因素,到了屈家岭文化晚期至石家河早期,从整体的文化面貌看,这里的陶器已经脱离中原文化圈变为一处典型的屈家岭—石家河遗址。

江汉地区屈家岭文化的核心区域在屈家岭时期至石家河文化早、中期的聚落一般都有宽大的环壕围绕。张弛指出:“我们倾向于认为屈家岭—石家河文化时期,环壕和环壕土城聚落是这个时期聚落的常见情况。目前可以确认的这个时期的环壕聚落至少有3个,即屈家岭、黄土岗和星星遗址,澧县宋家台和三元宫也有类似的线索。屈家岭—石家河文化时期另一个突出的变化就是大量新型聚落形式——大型的环壕、环壕土城聚落以及聚落群的出现。”[22]寨茨岗的环壕聚落应是这一认识的体现。河南南阳一带屈家岭—石家河文化的环壕聚落一定还有很多,笔者曾经调查过的南阳太子岗、唐河回龙寺等遗址都有存在环壕的可能。这一地区文化内涵丰富,由于受到东、西、南、北各地文化的强烈影响,地方特色十分突出,值得我们做进一步的深入研究。屈家岭文化向北推进从而形成了中原地区史前文化系统多样化的局面,对中原地区有着强烈的影响。