尼尔吉德玛和她的《蒙古民歌十八首》

雅尔贵

(内蒙古艺术学院,内蒙古 呼和浩特 010010)

生活于上世纪初的新疆土尔扈特蒙古部公主尼尔吉德玛,在近现代蒙古史中是一位富有传奇式的人物。尼尔吉德玛是新疆伊犁乌苏县四棵树乡人,她的父亲是土尔扈特东部落帕勒塔的第七代君王。公主本人出生在日本丰多摩郡苏木西大久保村73号,她的小学、中学都在日本、北京学习生活,她早年曾嫁给新疆伊犁乌苏县的一个土尔扈特人,后来,她的父亲去世,到1930年以后,她去了欧洲比利时学习医学,接受高等教育。再后来,她去了欧洲生活,又与一位法国人结婚。

1930年代,她曾与丹麦著名探险家哈士纶结下深厚的友谊,并为他的《蒙古的人和神》一书作序。《蒙古民歌十八首》,是她1937年在法国出版的书,也是她和她的法国友人洪堡-索瓦热夫人共同合作完成的一本蒙古民歌集。书中一共收录了18首蒙古民歌,尼尔吉德玛公主为每首歌都撰有介绍文字,洪堡-索瓦热夫人,则对每首歌曲进行了音乐分析。

2013年,法国青年学者布吉格玛将该书翻译成蒙文,并由内蒙古大学教授塔亚进行了整理编辑,由内蒙古人民出版社出版。

一、尼尔吉德玛其人

土尔扈特蒙古部,于15世纪初加入了西蒙古的卫拉特联盟。17世纪,成为了西蒙古卫拉特联盟的核心部落之一。当时的土尔扈部特人,游牧于额尔齐斯河上游和中游地区。随着人数及牲畜的增加,土尔扈特人日觉草场不足,为了寻找新的生存环境,部族中的大部分人离开故土,来到了俄罗斯伏尔加河下游一带驻牧。

在这片人烟稀少的草原上,建立起游牧民族的地方政权——土尔扈特汗国。到了18世纪60年代,由于俄罗斯帝国对伏尔加河流域的扩张,以及俄土战争期间,沙俄帝国征用大批土尔扈特人参与奥斯曼帝国的战争,造成大批土尔扈特蒙古人的人员伤亡,土尔扈特蒙古人又决心返回故土。

1771年,土尔扈特蒙古人在他们的首领渥巴锡汗的带领下,从俄罗斯伏尔加河流域回到了故乡准葛尔。当然,还有一部分土尔扈特蒙古人留在了伏尔加河流域,他们就是今天的俄罗斯联邦卡尔梅克共和国的卡尔梅克人。其时的清廷,对返回祖国的土尔扈特蒙古人十分重视,封渥巴锡为卓哩克图汗,其余大小首领也分别给予封爵,巴木巴尔为旧土尔扈特蒙古乌讷恩素珠克图盟东路右旗的多罗郡王。[1]

尼尔吉德玛的父亲帕勒塔(1882年~1920年)是巴木巴尔之后的第七代君王。尼尔吉德玛母亲,叫钟奈,是和硕特蒙古人,她也是帕勒塔王的第二位夫人。尼尔吉德玛出生在日本丰多摩郡苏木西大久保村73号。她小学、中学都在日本和北京学习生活,直到1930年以后去欧洲比利时学习医学,接受了高等教育。她虽然常居国外且精通法语、英语、俄语和汉语等外语,但她最热爱的仍然是从小耳濡目染的蒙古文化。

1930年,尼尔吉德玛公主在回家乡乌苏的路上,在塔城,她遇见了收集蒙古民间口头文学的丹麦探险家哈士纶。对此,后者在《蒙古的人和神》一书的最后一章中提到尼尔吉德玛:“她,土尔扈特的尼尔吉德玛是一位秀长的年轻妇女,她身穿高雅的巴黎式服装,陪衬着皮肤微黑的蒙古美,看起来颇富异国情调。她离开布鲁塞尔的铁路卧车才两天,她的谈吐和举止姿态是在欧洲主要城市的生活中,在七年的大学的学习研究中形成的……她精通西方文化,使用着讲究的语言,对我提到的问题都有恰当的回答。我们谈了14个小时,但随着时光流逝,她的谈话在不知不觉中愈来愈多地带有蒙古人的思维和方法……”[2](329)于是,哈士纶请尼尔吉德玛公主给他的《蒙古的人和神》一书写序。

在序言中,尼尔吉德玛公主写到“要知道,认识和了解一个民族,把自己融进这个民族的灵魂深处的唯一办法,就是成为他们当中的一员,亲自去接触他们,去分享他们的苦乐……”[2](3)这是对哈士纶1923年以来七年的蒙古之行的肯定,同时也从这句话中看出尼尔吉德玛公主同时是一位具有人类学、民俗学修养的学者。

1930年,尼尔吉德玛公主赴欧洲,到比利时学医。当时她的名字是土尔扈特·尼尔吉德玛。同年,移民去法国巴黎,她的才气、智慧深得身边法国人的尊重,大家都叫她“土尔扈特公主”,成为了活跃在法国上流社会中的一员。

在法国期间,她使用刻有“乌纳恩素珠克图旧土尔扈特”字样的托忒蒙文印章,同时,还经常被邀请到居住在法国的卡尔梅克人举办的仪式、活动上发言。而发言内容多以“新疆卫拉特历史文化”为主题。1933年她在《白草的波澜》杂志第七期,发表了论文《中国土尔扈特部现状》。这篇论文在卡尔梅克人中产生了很大的影响力,是关于东归的土尔扈特蒙古人最早的发声。据学者们分析,《白草的波澜》杂志是在尼尔吉德玛的帮助下发行的,直到1936年为止,这本杂志都在报道与尼尔吉德玛公主相关的信息和内容。1934年1月1日,尼尔吉德玛公主在吉美亚洲艺术博物馆(MuséeGuimet)参加研讨会时,以“中国卫拉特蒙古近况”为题目发言,同时演唱卫拉特蒙古民歌,得到了各界学者的赞赏。1937年,法国巴黎市国立吉美亚洲艺术博物馆(MuséeGuimet)有声资料馆,收藏了她的《蒙古民歌十八首》,并以法国巴黎市国立吉美亚洲艺术博物馆最初音乐系列书的第四册编印出版。

二、《蒙古民歌十八首》

“民歌集(蒙古民歌十八首)”是一本由中国土尔扈特蒙古部公主尼尔吉德玛与法国贵族洪堡-索瓦热(Humbert—Sauvageot)夫人一起整理的,这部西蒙古民歌集分,为“前言”、“绪论”、“翻译与简介”、“GUIMAT博物馆的特殊音乐符号”、“乐谱”、“托忒蒙古文文本和音标”和“中蒙两国土尔扈特部分布图”等七个版块。托忒蒙古文字和法文记音、歌曲的故事背景部分,由尼尔吉德玛记录;关于乐谱、音乐分析是由洪堡-索瓦热夫人完成。“前言”由吉美亚洲艺术博物馆副专员菲利普·斯特先生完成,他从“民歌集”的价值、洪堡-索瓦热夫人的记谱情况、读法语音标时需要注意的地方等方面进行了简要的解释。

洪堡-索瓦热夫人在“绪论”中,从唱法、装饰、节奏、调式等四个方面论述了关于蒙古演唱和记谱时发现的问题。

尼尔吉德玛在“翻译与简介”中提到歌曲的演变、流传时间、翻译原则和歌曲的感情色彩等方面。正文中歌曲的体裁分为“想念之歌”、“酒杯之歌”、“英雄之歌”、“叙事民歌”四大类。“思念之歌”包括《旅行者之歌》(Ayancinneduu)、《想念之愁》(Sananuidharlhui)等两首关于思念故乡和亲人的歌曲;“爱之歌”由《陶莱班弟》(Toorai band)、《新特丽亚》(Sindiriya)、《看见他了么?》(Tünig min xarbu)、《嘎碧勒玛》(Gabilma)、《怀念》(Dursamj)、《高高的山峰》(Önderuuinoroi)、《眺望》(Sarabcilanxarbel)、《乌力雅苏台》(Uliastai)和一首摇篮曲《天鹅的苦衷》(Xeeringalungasudal)等八首歌组成;“酒杯之歌”有《酒杯之歌》(Xundagneduu)、《沙斯特尔》(Šastir)两首(其中的《沙斯惕尔》这首歌是盛大的仪式上歌手唱给王宫贵族的歌曲);“英雄之歌”是赞美英雄的歌曲,共有《嘎勒达玛》(Galdama)、《丹毕扎拉森》(Dambijalsan)等两首歌曲;“叙事民歌”有《巴泽尔萨德神仙》(Bazarsadinxobilgan)、《都仁毕力格》(Duringbeleg) 、《江格尔传》(Janggarindomog)三首。

1.记录形式

菲利普·斯特在绪论和正文中提到,尼尔吉德玛不仅是通过演唱而通过翻译详细解说她从小耳濡目染听到的西蒙古民歌,或者尼尔吉德玛只记了脑海中记住的几段歌词。从这两句话可推断十八首民歌是尼尔吉德玛演唱洪堡-索瓦热夫人听尼尔吉德玛演唱的歌曲记录的。

乐谱洪堡-索瓦热夫人运用国际标准化记谱法记录,旋律上方是每首歌的上行五声音阶,主音以全音符标记,小节线后记录了旋律出现中的偏音。旋律下方用法文字母记音,有效的保留了土尔扈特方言以及衬词的发音。音乐速度多以“Andantino”(行板)、“Andante”(小行板)、“Moderato”(中板)、“Allegretto”(小快板)构成的短调民歌。

2.音乐分析

洪堡-索瓦热夫人在序言中从唱法、装饰音、节奏、调式等方面概括了这十八首蒙古民歌的特征,其中装饰音部分提出同度音反复和经过式装饰音特点。节奏分析部分共分为五种:第一种是有明确节奏型和小节线,结构方正。第二种没有划分小节线,但是上下乐句相对称,节奏的内在有着明确的规律。第三种节奏是复合拍子、混合拍子的歌曲。第四种是二拍子、三拍子混合的歌曲。第五种则是没有用小节线、没有写节奏。

除此之外在正文中提到一些歌曲音程特点。例如:四度、五度、七度、八度大跳,连续的上下大跳形成了《旅行者之歌》的特点。《沙斯惕尔》这首歌4/5和4/4拍交替的节奏与旋律、歌词相加会给婚礼乃日增加庄重的感觉。洪堡-索瓦热夫人作为西方人听到蒙古族歌曲加入了感受层面的分析,“民歌集”中十八首民歌与世界其他民间音乐的关系。例如:《新特丽亚》这首歌旋律有广东汉族民歌或者塔塔尔族、藏族民歌风格;《酒杯之歌》旋律轻快,保留了蒙古风格,歌曲的结构与藏族、广东汉族民歌旋律相似;《丹毕扎拉森》的每个乐句以一个大跳后重复音结束歌曲的音域与塔塔尔音乐相似,等等等等。

3.歌曲附加信息部分

尼尔吉德玛在“民歌集”中记载了歌曲的创作时间、流传地区和歌曲的故事背景。她在 “翻译与简介”中提到:“民歌集”中的民歌以 1860年~1925年期间创作的其时新潮的蒙古民歌为主。按时间先后顺序排序:《嘎勒达玛》17世纪末或者18世纪初创作的。《沙斯惕尔》18世纪后半叶创作。19世纪后半叶创作的歌曲有《新特丽亚》、《旅行者之歌》(1860~1870年)、《天鹅的悲伤》(1860年)、《看见他了么?》(1890年)、《酒杯之歌》(1890年)。《丹毕扎拉森》年创作于1924年。1900~1910年创作的歌曲有《嘎碧勒玛》、《高高的山峰》《怀念》《眺望》《乌力雅苏台》。

除此之外,还有一部分歌曲是旧曲添新词或旧词添新曲。如:《陶莱班弟》这首歌曲调是18世纪初产生的, 1860年左右新添的歌词。《丹毕扎拉森》这首歌的歌词比曲调创作的时间久。

流传地区方面,“民歌集”中流传于新疆准葛尔地区卫拉特民歌:《旅行者之歌》《想念》《陶莱班弟》《新特丽亚》《看见他了么?》《嘎碧勒玛》《怀念》《高高的山峰》《眺望》《沙斯惕尔》《天鹅的苦衷》《嘎勒达玛》《江格尔》。除了新疆准葛尔地区卫拉特民歌还有蒙古国流传过来的民歌,比如《都仁毕力格》《乌里雅苏台》是乌里雅苏台地区(蒙古国西部科布多省)民歌。《眺望》这首歌则是喀尔喀民歌(蒙古国中部地区)。

“民歌集”中,还记载了古老的故事传说。如:《巴泽尔萨德神仙》这是首叙事民歌讲述的是扎米彦与奈德尔是仇人,扎米彦的女儿为扎米彦报仇,谋划把奈德尔的马群赶到很远的地方让他们找不到。一天晚上,她扮男装开始行动。她悄悄地去奈德尔家马群中,连夜把大部分马群向东方赶去。奈德尔早上醒来得知马群不见了大怒,让他的儿子必须找偷马群的人,并让带上他火枪。不久之后,奈德尔的儿子找到了偷马群的小偷,但他发现偷马贼的不是别人而是他一直心爱的女人。他伤心欲绝没有继续追赶,望着她渐渐消失的影子。《新特丽亚》是额日炎哈碧尔嘎(今新疆乌苏)一个美丽的圣泉的名字。传说中一位牧民爱上了新特丽亚神泉的仙女韩特尔玛。那位牧民每次偷偷的在天山峰上与仙女相见,后来把她带到了人间。山神们给他们两在一起七年的时间,规定七年之后韩特尔玛必须回到新特丽亚圣泉。他们俩个很相爱,但是很快过了七年,韩特尔玛不得不回到神泉。韩特尔玛走后独自留下的牧民痛苦万分,不久离开了人世。之后当地牧民为他俩的故事感动,创作了这首歌《新特丽亚》。

尼尔吉德玛还对民歌受众群体进行了分析。例如:《陶莱班弟》是在牧民、水军、远征者中广泛流传的歌曲。比如《你看见他了么?》这首歌受到做针线活的勤劳女性的喜爱。

二、《蒙古民歌十八首》中的十八首民歌

近年来,关于尼尔吉德玛与她的《蒙古民歌十八首》也逐渐被重视起来。特古斯巴雅尔博士、塔亚博士发表了尼尔吉德玛与她的《蒙古民歌十八首》的相关资料。 2009年在卡尔梅克埃利斯塔式以《Принцесса Нирджидма и книгапесен ТоргутовКитая》名再版[3]。其中塔亚博士《最早的蒙古民歌集〈蒙古民歌十八首〉》一文中指出“1732年,8月9日都古尔宾记载的伊斯扎布的《蒙古远古字典》开始蒙古族学者搜集整理本民族的民歌二百多年的历史,但是由于之前的记载不是专门的民歌集,在很多研究论文书籍中以1949年出版的《蒙古民歌集》为蒙古族学者最早的民歌收集整理的出版物。但是尼尔吉德玛收集整理的《蒙古民歌十八首》是早在1937年已经出版。”[4]塔亚博士论证了《蒙古民歌十八首》是蒙古族学者收集整理的蒙古民歌集。2013年塔亚博士整理的《蒙古民歌十八首》的蒙译版,在内蒙古人民出版社出版。

“民歌集”是蒙古族学者收集本民族民歌开始最早的蒙古民歌集。但是由于1937年出版的原“民歌集”是由法语为主,蒙文歌词段落少,并且歌曲的题目以及歌词以外的内容都是用法语写的,所以蒙译过程中有一些题目和内容不准确的问题。除此之外,“民歌集”没有附带录音,一些长型短调民歌从乐谱很难判断是短调或者是长调。据笔者采访额日炎哈必尔噶民间歌曲搜集整理者秀拉她说“在新疆卫拉特蒙古民歌中长型短调民歌是很多见,长型短调民歌与长调相似,但是比长调旋律简短、比普通短调长的民歌种类”。①所以《旅行之歌》《陶莱班迪》等歌曲出现节奏自由没有小节线、多处出现延长记号、装饰音旋律剪短的民歌,如果不了解当地的音乐文化背景,是很难判断民歌的音乐形态特征的。笔者推断以上几点是“民歌集”没有在蒙古族传统音乐研究领域中未能引起足够的重视的原因。但是这对于卫拉特以及整个蒙古族传统音乐研究来说无疑是个开拓性的探索。

第一,序言中,洪堡-索瓦热夫人从唱法、装饰音、节奏、调式等方面概括了这十八首蒙古民歌的特征,其中装饰音部分提出同度音反复和经过式装饰音特点。同度音装饰如今在蒙古民间广泛流传,在整个蒙古族民间称为“诺古拉”。据笔者了解新疆阿勒泰乌梁海,青海、甘肃、阿拉善的和硕特人们中称为“那嘿拉格”。至今在蒙古族民歌形态分析领域“同度装饰音”特点需要进一步探索。

第二,“民歌集”中记载《沙斯惕尔》、《嘎勒丹巴》、《江格尔》等卫拉特重要歌唱英雄事迹、主公诺彦的历史歌曲的曲调和内容。其中,《沙斯惕尔》主要歌唱主公诺彦的宴会、仪式歌曲。歌词表达“湖水以天鹅为美,故乡受诺彦的恩赐。黎明百姓幸福的过冬,忠诚的主公在诺彦旁。 山峰以云彩为美 ,故乡受诺彦的恩赐”。迄今为止,卫拉特人们生活的地方如新疆、青海、甘肃、阿拉善,都流传着“沙斯惕尔”歌种,内容多以歌颂王宫贵族、喇嘛活佛、父母、家乡为主。从内容上看,《沙斯惕尔》歌曲与“沙斯惕尔”歌种有相似之处。早在1880年俄罗斯蒙古学者阿·波兹德涅耶夫的《蒙古民歌与史诗》[5]中卫拉特民歌分为《沙斯惕尔歌、史诗、婚宴歌曲》开始国外学者在搜集整理过程中已经记载“沙斯惕尔”歌种。“民歌集”中记载《沙斯惕尔》这首歌创作于十八世纪末。可见《沙斯惕尔》歌曲与“沙斯惕尔”民歌有不可分离的关系。

第三,笔者通过田野调查、文献、音频搜集发现民歌集中大部分歌曲在民间流传。

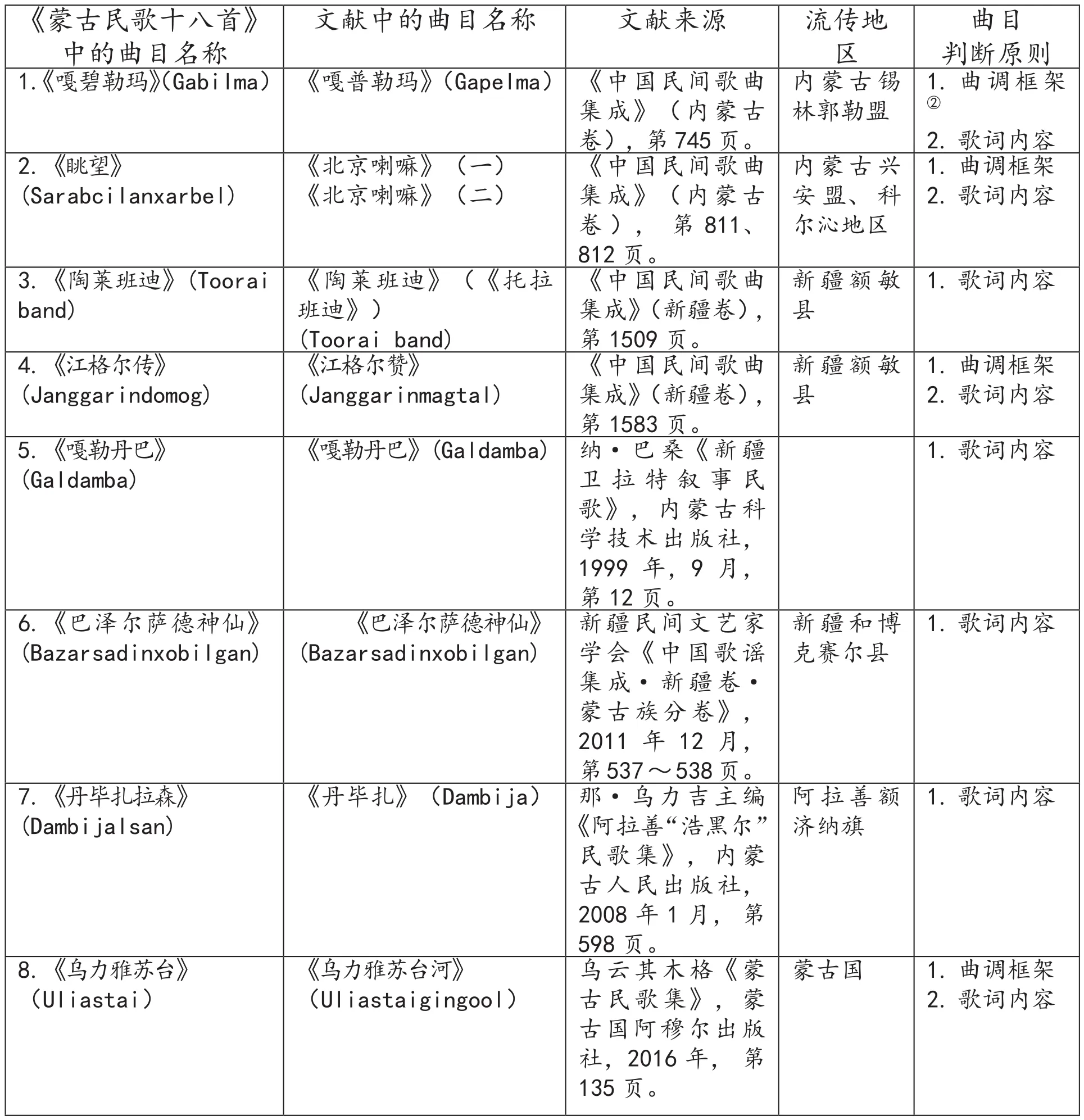

下面的表格是笔者通过文献搜集整理的《蒙古民歌十八首》中的八首民歌的变体,这八首民歌通过由以调式、主干音进行判断曲调框架以及歌词的内容和结构进行判断。此外笔者通过田野调查发现《高高的山峰》这首歌在新疆乌苏流传称做《阿日布吉德玛》。《新特丽亚》这首歌新疆乌苏歌手策莱通过“民歌集”中的乐谱自己学唱并传承。②

笔者对1980年~2016年出版的文献资料搜集和结合田野调查发现“民歌集”中18首民歌中10歌在民间流传。其中《眺望》这首歌在内蒙古科尔沁、锡林郭勒、鄂尔多斯、巴彦淖尔、阿拉善、新疆、蒙古国等地区广泛流传,体裁有短调民歌、胡仁乌力格尔、莽古思因乌力格尔,称作《北京喇嘛》《苏米亚》《喇嘛之歌》等。在蒙古族中不仅流传汉族“满瀚调”、“爬山调”也流传,称作《北京喇嘛》《三十里的明沙二十里的水》。通过这次的搜集,笔者发现 ,蒙古民歌千百年来通过无数艺人的口传心授,每一次的表演所产生的文本,都是一个不可复现的新文本。同一首歌曲在不同的地方以不同的版本流传。就像洛德提出“每一次表演都是具体的歌,于此同时它又是一般意义的歌。我们正在听的歌是‘特指的歌’。每次的演唱即使不是‘那个’原创,也是‘一个’原创”。[6](145)

生活在上个世纪初的尼尔吉德玛不仅是一个土尔扈特公主,同时是一个对蒙古民歌有着较深入的理解,具有较高的学术素养的人。她常在新疆土尔扈特、卡尔梅克、蒙古国等地旅行,对蒙古民歌的地域特色和整体特点有较系统的认识。土尔扈特蒙古人尼尔吉德玛在民间不断搜集整理当时的蒙古民歌,为后人留下了宝贵的财富,她的成果值得我们进一步发掘,她的精神值得我们进一步学习。

注 释:

①秀拉,民间艺人,民间音乐搜集整理者,60岁,新疆乌苏市土尔扈特部三苏木人,退休数学老师;采访时间2018年4月16日。

②秀拉,民间艺人,民间音乐搜集整理者,60岁,新疆乌苏市土尔扈特部三苏木人,退休数学老师;采访时间2018年10月31日。