成都市三环内城市化对河网变迁的影响

金 磊,郝艺璐,孙星灿,郑 锐,宋培媛

(西南交通大学建筑与设计学院,四川成都610000)

1 研究背景及意义

研究表明,城市化已成为影响河网水系变化的主要因素,全球60%的河道受城市化地影响而产生了不同程度的变化。而城市水系作为人类活动与自然演化交互影响最为强烈的区域之一,产生了诸多需要应对的问题。

建国后成都河道向固定化方向发展,截弯取直、人工水坝、硬化河床、部分河流改为地下河等工程非常普遍。此类河网变迁极大损害了原有水系的泄洪功能,也使得城市水文格局破坏、滨水区域生态失衡。因此有必要对成都水网进行系统性调查研究,为之后的水网优化提供可持续的参考。

2 研究区域概况及城市化历程回顾

2.1 研究区域概况

成都市位于成都平原内,市内的河流水系作为重要的自然要素贯穿于悠久的城市历史中。得益于都江堰工程,成都市拥有发达的水网体系,且城市内水系分布较为均匀,这种优良的水系条件更易于研究其发展变化。成都市三环内水网河道丰富,等级分明,且城市化进程中建设活动较为频繁,易归纳总结出水网变迁的不同形式和特征,具有代表性。

2.2 河网水系现状分布特征

2.2.1 河网水系的等级差异分布

根据《中华人民共和国河道管理条例》第三条规定:河道等级划分综合考虑河道的自然规模及其对社会、经济发展与生态环境影响的重要程度等因素,划分为一级河道、二级河道、三级河道、四级河道、五级河道共5个级别。

本次主要的研究对象为一级河道、二级河道和三级河道。其中一级河道为府南河、沙河、清水河;二级河道为摸底河、肖家河、西郊河、东风渠、大沙河、小沙河等(大多为一级河道支流);三级河道多为二级河道支流以及一些断流河道。

2.2.2 区域河网的主干河流分布

目前,流经成都三环内中心城区的主要河道有三条:府河、南河、沙河,共有河渠70余条,整体分布均匀,城区北向、西向为上游,南向、东向为下游。20世纪中叶的大跃进时期,结合成都市整体布局,将沙河作为工业集中点,随之建立起的东产西居的城市布局的一直延续至今。

2.3 城市化历程回顾

1978年以后成都城市化进程逐渐步入正轨;1990年,成都市城市化率达到38.78%;2000年,成都市城市化率已达到53.48%;2007年,成都市城市化率达到62.58%;2014年,成都市城市化率达到70.4%,由加速期进入成熟期;据《成都市新型城镇化规划(2015-2020年)》显示,2020年,成都市城市化率将达到77%。

3 研究方法与过程

3.1 研究方法

在地图上对同一河网区域进行不同年份,相同季节的叠加对比,调查整理河道消失,截弯取直,河流分岔,地上河变地下河,河流宽度减小等信息作为本文的数据支撑。

3.2 研究过程

3.2.1 文献研究

通过阅读城市化进程、河网变迁等相关文献、研究动态和理论,了解河网变迁与城市化进程关系的相关案例,作为本文研究的导向和依据。

3.2.2 地图叠加

3.2.2.1 地图叠加年份选择说明

2000年,成都市城市化率达到53.48% ;2007年,成都市城市化率达到62.58%;2014年,成都城市化率达到70.3%,进入城市化的后期阶段。2001年开启沙河综合整治工程并于2004年全面竣工。2007至2009年,在全市范围内部署开展小流域综合治理,共治理河道62条。2014年,成都市水生态文明城市建设正式启动。2015年,成都市首次提出规划建设“海绵城市”。2017年,重视水体治理工作,全市江河湖库实现河长制管理工作全覆盖。通过筛选成都市城市化进程和重大水事时间节点,同时具备一定的时间跨度,选择2001年、2007年以及2017年作为地图叠加的时间节点,由于某些区域以上年份地图清晰度不高,相应增加2005、2012、2013、2014、2015 年数据作为补充。

3.2.2.2 地图叠加河流选择说明

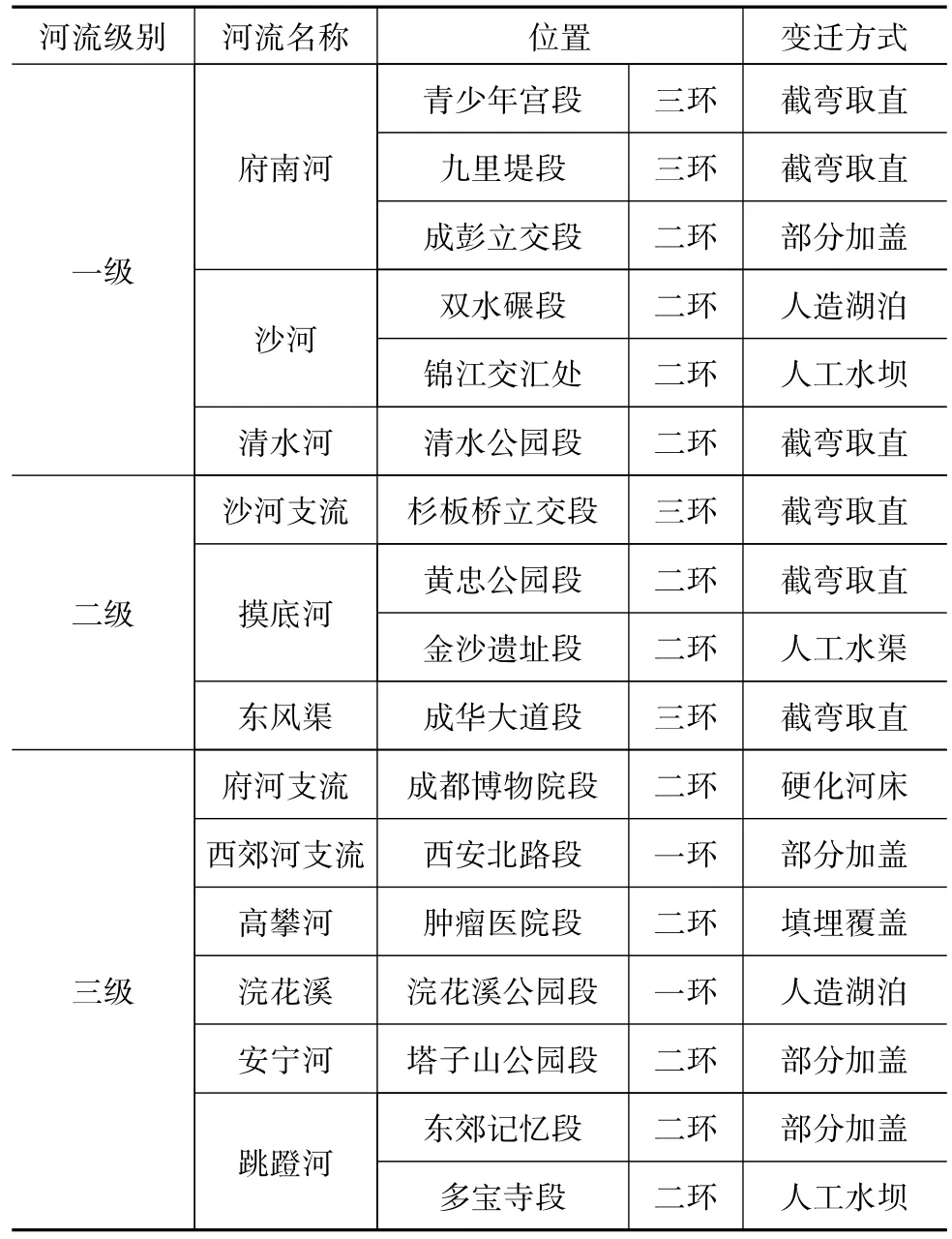

本次研究共选择府南河、沙河、清水河、东风渠、摸底河、西郊河、高攀河、安宁河、跳蹬河以及浣花溪十条河流作为研究对象,包含不同等级河流,一环到三环不同层级区域,覆盖成都东西南北四个方向(表1)。

表1 成都市河网变迁研究对象

3.2.2.3 总结

通过叠加成都市三环内地图与Google earth中近20年中同一季节内不同等级的河流,对比发现府南河、摸底河、西郊河、沙河、跳蹬河、锦江、清水河、高攀河8条河流有17个区域存在较明显的水网变化。具体方式为:首先在成都市三环内地图中定位研究河流的具体位置,然后在Google earth中沿河流走向对比不同年份的变化情况,通过截图观察河道细部变迁。

3.2.3 实地调研

结合前期地图及文献资料分析,选取有代表性的区域,实地观察勘探了沙河公园北边一带、西郊河西边一带、浣花溪公园西边一带、火车西站清水河一带以及大沙河南侧一带水域,并记录河网周边环境以及河网现状,为本文提供现状支撑和实践证明。

4 城市化进程中河网水系的时空变化特征

4.1 成都三环内水系地图叠加分析

城市化对河流的影响有利有弊,其影响与河道等级,城市不同区域的发展进程有关。在17处变化区域中,截弯取直最为普遍,共存在6处;部分加盖存在4处,以架桥为主;人造湖泊2处;硬化河床1处;填埋覆盖1处;人工水坝2处;人工水渠1处。

在17处变化区域中,府河(成都青少年活动中心附近),东风渠,清水河(清水公园段),跳蹬河(多宝寺段),浣花溪(浣花溪公园段),锦江沙河交汇处,均采取了对河网结构有利的处理方式,增加了城市的透水面积。

沙河(杉板桥立交大蓉和附近),府河(九里堤段),摸底河(黄忠公园段),西郊河支流,安宁河,府河(北段),跳蹬河(东郊记忆段),府河支流,高攀河均不同程度地破坏了河流的整体水环境,简化了总体的河网结构。

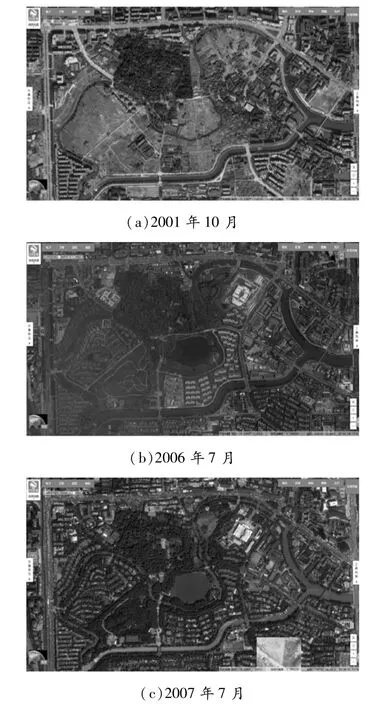

较为特殊的有摸底河(金沙遗址段),其在2006年开凿了支流水渠,增加了河网结构的复杂性,却又在2007年填埋了新增的渠道,恢复了原来的河流形状(表2)。

表2 河流变迁方式

4.1.1 截弯取直

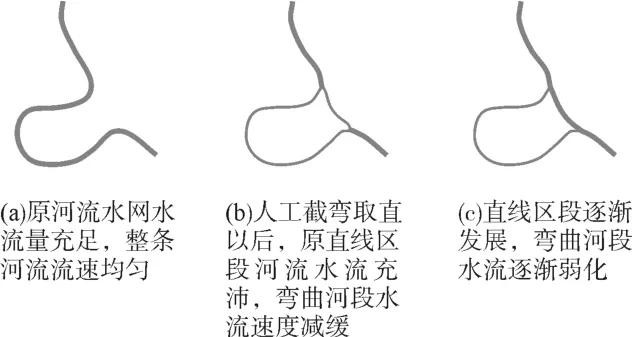

截弯取直是指通过人为的手段,将河流部分弯曲的流域河道改道为直向的河道,以增加水流的流畅性,减少水流对弯曲河道堤岸的冲刷所造成的凹岸受到侵蚀和凸岸发生堆积的河道处理方式(图1)。

图1 河道截弯取直

截弯取直缩短了河流长度,减少了河流流域对陆地的辐射范围,加快了河流流速也不易形成湿地,同时会降低河流的生态净化能力。截弯取直可以分为截弯取直并保留原有弯道流域,以及截弯取直去除弯道流域两类。

保留弯道流域的优势在于在改变河道的同时,能增加河流的水面覆盖率。在利用直道流动性的同时,弯道流域常形成牛轭湖——在平原地区流淌的河流,河曲发育,随着流水对河面的冲刷与侵蚀,河流愈来愈曲,最后导致河流自然截弯取直,河水由取直部位径直流去,原来弯曲的河道被废弃,形成湖泊。此类河流处理方法包括府河(成都青少年活动中心附近),清水河(清水公园段)。

城市的快速发展需要占用大面积土地,而滨临河道区域有益于发展许多行业,从而占据河流弯道区域成为城市规划建设的一种普遍方法。此类河流处理方法包括沙河(杉板桥立交大蓉和附近),府河(九里堤段),摸底河(黄忠公园段)。

东风渠的处理方式不同于以上两种,是通过改直入曲减缓流速,增加河流辐射范围。

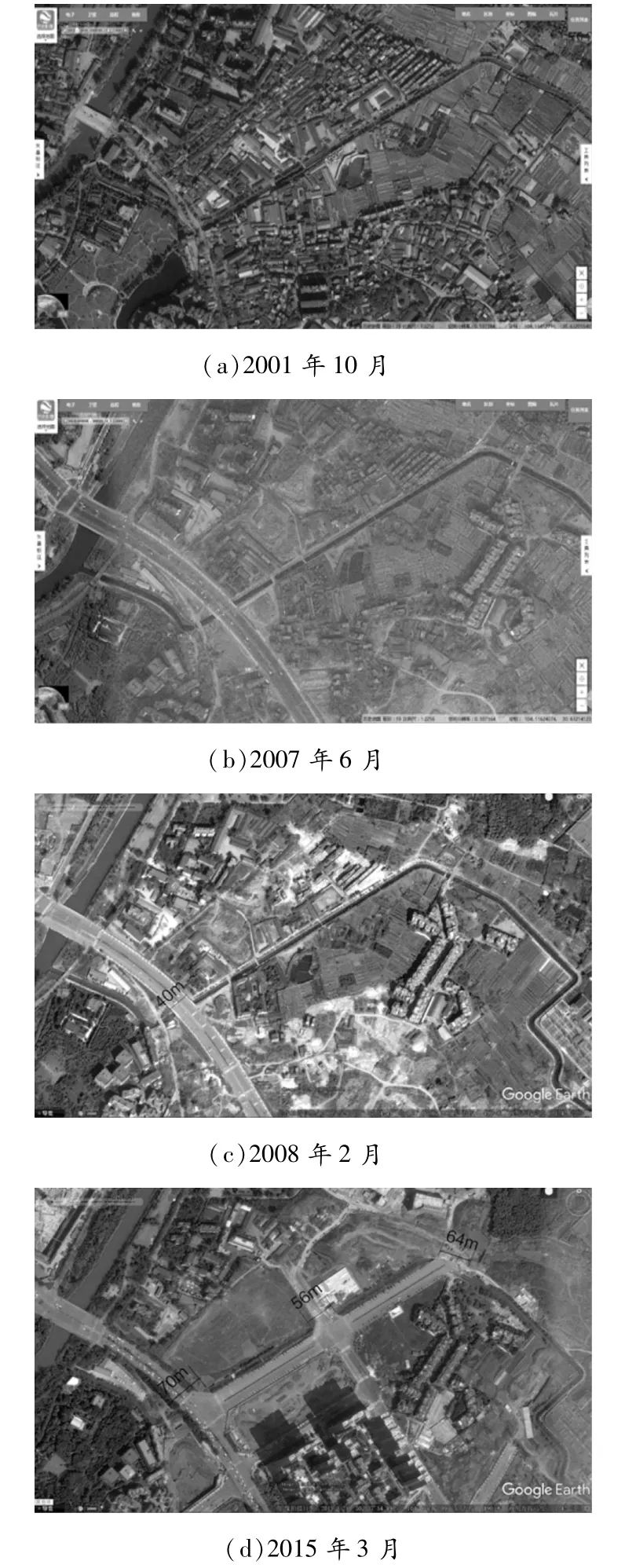

以府河(成都青少年活动中心附近)为例:

府河为成都三环范围内的一级河道,该段通过截弯取直相当于疏通了河道,减少了大河的防汛压力。同时对截后的弯区段河流也采取了较好的处理方式,保持了河网水系的辐射范围(图2)。

图2 府河(成都青少年活动中心附近)的截弯取直

4.1.2 部分河流加盖

河道加盖是指通过在河道上加盖水泥板,掩盖受污染河道的恶臭或提供更多的陆上交通空间的处理方式。河流加盖分为加盖桥梁,加盖立交以及加盖路面三种(图3)。

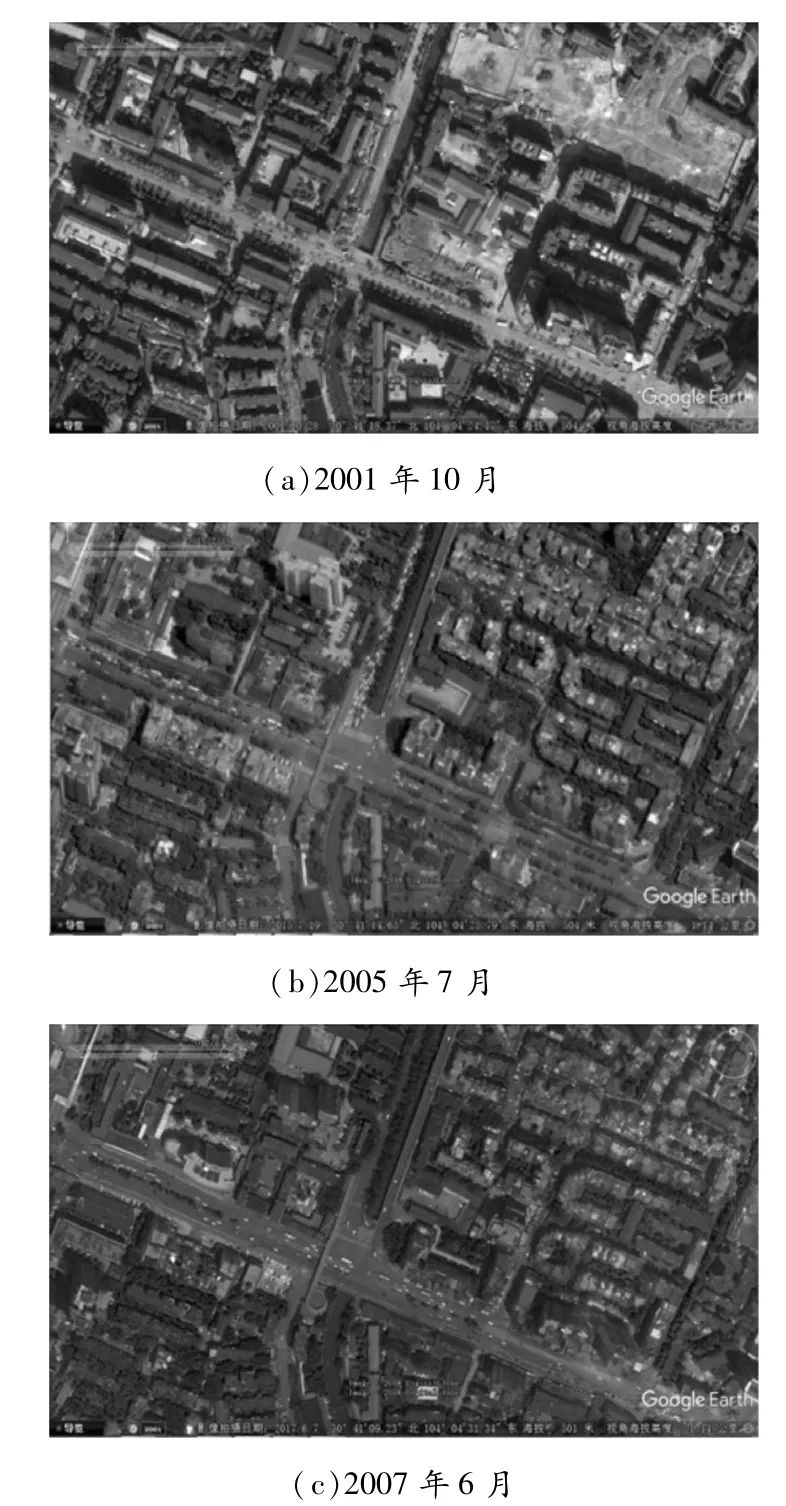

根据城市化发展的不同需求,在城市的不同区域对河道采取了不同的处理手段。其中加盖桥梁是最常见也是对河流体系影响最小的手段,此类手段在保留河流的透水面积同时,达到车流人流通行的目的。西郊河支流某区域采用了此类处理方式。

加盖立交也是市政道路的需求所致。立交悬于河面之上,虽加盖但是依旧保留了河面与空气的接触面积,对河流水环境的影响较小。府河(北段)采用了此方式。

加盖路面是一种比较粗暴的处理手段,此种方法将河流流域改为地下,变为“地下河”。河流常年得不到处理和保护,水环境变得恶劣,甚至影响到其未加盖区域的水质和流动性。西郊河支流,安宁河,跳蹬河(东郊记忆段)采用了此类方式。

以安宁河为例:

安宁河是成都东部大沙河的一条支流,属于三级河道。在城市化的发展过程中,因为道路的需要,该段部分被加盖变成路面,仅剩小部分露天,水质恶化严重(图4)。

4.1.3 人造湖泊

人造湖泊是指通过人为有计划、有目的地挖掘,在非自然环境下产生的湖泊。

人造湖泊通过人为手段拓宽了水域面积,沿岸景观面积也随之增大,植物景观较之前更为丰富。人造湖泊与周围绿地相结合,形成城市公园,有效激发了空间活力,吸引附近居民,改善了周边的生态环境。

以浣花溪(浣花溪公园段)为例:

浣花溪是成都市内一处三级河道。其原本河道较小,经过市政的改造(将此处建成了浣花溪公园)后,河流支流增多,局部河网复杂化,同时形成了人造湖泊,对水质,气候都有极好的调节作用(图5)。

4.1.4 硬化河床,人工填埋覆盖

填埋覆盖是指人为得将河道进行粗暴的填埋;硬化河床是指将自然河道的土质河床,用混凝土板或者块石铺砌,成为人工硬质河床。

图3 河道加盖

图4 安宁河部分河道加盖成路面

在府河支流成都博物院段,对河道进行整治时,采取了将河流、河道进行水泥硬化处理的方式。这种做法在20世纪80年代就已被发达国家所废弃,从保护城市生态环境的角度看,建设生态河道为目前国际主流。

硬化河道隔绝了土壤与水体之间的物质交换,减少了水在土壤中的渗透作用,所以在冬季仍能保持一定的水量。然而,这种做法同时破坏了沿岸和河床上的原有生物链,使得河道的观赏价值、生态价值降低。

填埋河道破坏了原有的滨河生态环境,使得河道景观被破坏甚至消失。同时,在填埋的端头,由于水体不流动,通常水质较差,生态不断恶化。

以府河支流为例:

府河的支流隶属三级河道,原河道两岸是自然绿化,但是城市化使其两岸成为了道路。为了防止河流的冲刷造成堤岸土壤的流失,从而采取了硬化河床的处理方式,限制了河道宽度,恶化了水环境,弱化了河流的净化作用,对河网结构有不利影响(图6)。

图5 浣花溪(浣花溪公园段)的人造湖泊

4.2 时间演变特征

4.2.1 河网水系的水面率变化

近20年来,成都市三环内不同等级河流发生不同程度的变化,河流数目,河流长度,河流面积相较20年前都有较为明显的改变,同时河网支流的发展受到抑制,河网形态结构被简化,是近20年来河网水系水面覆盖率[1]发生变化的主要特征。一级河道如府南河主要变化体现在水域变窄,河床升高,以及部分河道的改道;二级河道如摸底河主要变化体现在截弯取直,水系加盖;三级河道变化差异巨大,如西郊高攀河,体现在部分支流的消失,以及河流长度的减少。

不同等级河道的变化差异表明低等级河道河流的发展受到抑制,支撑主干河流的支流水系被弱化,河网的结构层次和形态相比于20年前更趋向于简单化。部分河流的发展受到人为的影响,导致河道剖面变窄,部分河流被人工填埋或侵占,造成三环以内的水系水面覆盖率下降。

图6 府河支流的硬化河床

4.2.2 河网水系的流动性变化

河网连通性变差,城市不透水面积增多。

河网水系的流动性影响因素众多,其中河网水系的连通性起着至关重要的作用。近20年来,成都三环内因为经济和社会的发展,从而简化河网形态和结构大幅影响了各个水系的连通性。城市空间的进一步扩大,造成城市的不透水面积上升,而河网水系的减少和弱化更加难以保证各水系的流动性。成都市过去的河网格局呈现出各主干河流交汇,支流交错的布局。而如今来看,主干河流大致格局没有发生改变,但是各个支流被加盖,被截断,被填埋造成了河网的整体连通性下降。

对于水源而言,想要确保水体的流动性,必须要充足的降水作为支持。由于城市的发展,成都市的空气质量和降水量相较过去也有所降低,并且降水呈现季节性差异,各个时期内水位,水质差异较大。

总体来看,各处低等级河流的减短或消失,造成三环内水系的连通性变差,同时降水的减少造成河网水系的流动性降低,是近20年来河网水系流动性变化的主要特征。

4.2.3 河网水系的水质变化

(1)硬化河床取代自然河床,城市污染带来水系水质变差

为了减少河流的冲击对河道两岸土质造成水土流失,成都部分区域采用了混凝土或者块石铺砌河床,来取代自然河床,硬化的河床没有泥层,水生生物丧失了优良的生存环境,水质因此越来越差。同样硬化的河道水下渗能力弱化,水流速度变快,可能会造成洪水泛滥等问题。

(2)因发展工业造成水质变差

成都城市化的过程中水网与工业发展密不可分,尤其以城东区域为典型。改革开放后,成都市工业发展呈现从一环为主,到二环为主,乃至现在的迁出三环,在一系列的变革中,水网扮演了至关重要的角色,如提供工业用水,水上货运。在这个过程中,工业对水质造成了严重污染,虽然如今工业外迁,但仍有少数企业向河道中直接排放未经处理的污水。

(3)生活污水及生活废水造成水质变差

随着成都市常住人口的增长,生活污水及废水相应增长,城市化的发展使污废水得到了一定程度的回收净化,但仍然对水质造成了不可低估的影响。近年来环保措施不断加强,但实地调研显示成都市内城中村中依然存在生活污废水乱排乱放现象。

4.3 空间分异特征

整体来看,成都市三环以内的河网呈现出一种西部结构较为复杂而东部河网结构较为简单的状态。主要的一级河道锦江,沙河,清水河以及其各个支流流经成都南部,西部和北部大部分区域,形成比较强的河网体系,水系的辐射范围较大。东部地区,主要水系只有沙河的部分支流以及东风渠,水系的辐射范围较小。

例如西郊高攀河,城市化进程中,使它的河流长度,河床纵截面减小,导致水系辐射范围随着城市化逐渐减小。相似的水系依旧存在类似的问题,水网的空间层次整体变弱,河网结构逐渐变得不完整,河网的分支能力减弱,大部分低等级支流濒临消失。

5 研究结论与不足

5.1 主要结论

成都地区城市化进程中的河流水系结构破坏及河道功能退化状况比较突出。论文以成都市三环内为研究区域,从多时相和多尺度角度研究了区域近20年的河网水系时空变化特征,并结合区域城市化发展特征,对城市化进程下的河网水系变化特征进行类型划分,可为未来区域城市化过程中河网水系管理与保护提供相关参考依据。

5.1.1 成都市三环内近20年河网变迁特征

一方面,成都市近20年来河网变迁在空间上以二环至三环区域为主,在时间上变迁速度相比过去有所提高,相应地与城市建设产生了诸多关联和冲突。

另一方面,2015年,成都市首次提出规划建设“海绵城市”,让城市的水自然循环,更有“弹性”地适应环境变化和自然灾害。近20年来成都市河网从局部性保护向整体性保护转变,水系的地位不断提高。

5.1.2 成都市三环内城市化对河网变迁的影响

研究显示近20年内河网变迁主要发生在二环至三环区域,地图比对显示的17处较大变化区域中有15处均位于此区域。其中最为突出的原因为城市交通路网的建设与原有河网发生冲突,在2015年以前基本采取的方式基本为以交通路网为优先级,而粗暴得对原有河道进行硬化河床,加盖甚至填埋。这样的方式不仅仅发生在二环至三环区域,在此之前在二环内基本已进行完全。此外城市化还造成了水面率降低、水质污染、水系流动性变差等问题。如今三环内交通路网规划已基本完全,工业区基本已经迁出,城市化率显著提高,但在城市化的过程中,如若不对河网进行长远的规划和保护,那么问题还将以类似的形式在另一个区域出现。

5.2 研究的局限性

本次研究以成都市三环内十条河流为研究对象,未包含所有河流,因此除本文归纳的变迁方式外,在其他区域可能还存在其他变迁方式。同时由于数据来源的局限性,可能存在一定误差。虽然数据之间并不存在逻辑冲突,能够从宏观上反映城市水系变迁以及与城市化进程的关系,因此仅可提供定性分析,不能提供定量分析,有待进一步研究。