施氮量和密度互作对玉米产量和氮肥利用效率的影响

魏淑丽,王志刚*,于晓芳,孙继颖,贾 琦,屈佳伟,苏布达,高聚林,张永清

(1 内蒙古农业大学农学院,内蒙古呼和浩特 010010;2 巴彦淖尔市农牧业技术推广中心,内蒙古临河 015000)

我国用占世界7%的耕地消耗了全球35%的化肥,玉米生产的平均氮肥利用率仅为33%,不但造成了大量养分资源的浪费和成本损耗,其环境效应也不容忽视[1-3],协同提高玉米产量和玉米氮肥利用效率 (NUE),对于玉米节本增效和环境安全都具有重要意义。国际上农田水平的NUE的定义是单位施氮量所增加的子粒产量,这个概念为评价特定生产系统中玉米吸收、转化有效氮并形成子粒产量的效率提供了定量化方法[4]。NUE由两个构成因子组成:1) 氮肥利用率 (NRE),反映玉米地上部植株吸收肥料氮的能力;2) 氮肥内部 (生理) 效率 (NIE),反映玉米植株吸收单位肥料氮所形成的子粒产量的能力[5-6],对这两个组分的评价利于深入理解植株体内氮循环 (如氮吸收、同化、转运和再转移) 和氮肥利用效率的生理机制与过程。种植密度和施氮量作为生产上最常用的两大栽培措施,其单个因子对产量和氮效率的影响,前人做了大量研究[7-9]。在一定的环境条件下,玉米单位面积产量随密度增加呈单峰曲线变化,在最适密度下获得最高产量,但在超过最适密度后,玉米个体的作物生长率、氮积累速率、光合物质向籽粒分配率降低,果穗秃尖和单株生产力变异增大,导致玉米产量较最适密度群体明显降低[10];适量施氮则可较好协调密植群体内玉米的形态生理特性,通过调控株型、维持光合性能、减少籽粒败育等保证生育后期相对较高的物质转化效率,最终获得较高的群体产量[11]。

密度低和氮肥投入过量是我国玉米主产区普遍存在的生产问题,增密减氮被认为是提高玉米群体对氮素吸收和利用,进而从系统水平提高NUE的重要途径[12-13]。但生产上,施氮量和种植密度等主要栽培措施的互作效应,往往使氮肥利用效率难以估计和评价,特别是在特定生态和土壤肥力条件下,不同供氮水平下如何与密度匹配才能提高玉米群体对氮素的吸收利用效率方面缺乏研究。基于此,本研究在不同密度和施氮量互作条件下,系统分析了玉米的物质积累分配和氮素吸收利用过程对施氮量和密度互作的响应规律,旨在揭示氮密互作影响玉米产量和NUE的生理机制,为玉米合理增密减氮栽培调控提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

2014 年在包头市萨拉齐 (40°28′N, 110°28′E) 和鄂尔多斯市树林召 (40°40′N, 110°1′E) 试验基地同步开展试验。萨拉齐试验点前茬为玉米,土质为沙壤土,0—30 cm土层土壤有机质24.5 g/kg 、碱解氮21.2 mg/kg、有效磷26.7 mg/kg、速效钾120 mg/kg,pH 7.8;生育期内总降雨量为417.1 mm,≥10℃活动积温2896.5℃,太阳辐射总量3450.1 MJ/m2。树林召试验点的前茬为玉米,土质为沙土,0—30 cm土层土壤有机质15.6 g/kg、碱解氮20.5 mg/kg、有效磷24.8 mg/kg、速效钾86.3 mg/kg,pH 7.3; 生育期内总降雨量为356.5 mm,≥10℃活动积温3051.9℃,太阳辐射总量3661.9 MJ/m2。

1.2 试验设计

以‘郑单958'为材料,设置氮肥和密度互作试验,3 个密度分别为 4.5 × 104株/hm2(D4.5)、7.5 × 104株/hm2(D7.5)、10.5 × 104株/hm2(D10.5);3 个施氮水平分别为纯氮 0 (N0)、150 kg/hm2(N150)、300 kg/hm2(N300),于拔节期追施,氮肥为尿素。各处理底肥统一,肥料品种为磷酸二铵和硫酸钾,其中P2O5105 kg/hm2、N 40 kg/hm2、K2O 40 kg/hm2,播种前随旋耕整地均匀施入0—15 cm土层。每小区14行,等行距60 cm种植,行长5 m,3次重复,随机区组排列。玉米生育期间,于拔节期、大喇叭口期、抽雄期、灌浆期灌水4次,灌水量900 m3/hm2;其他管理同大田生产。

1.3 测定指标及方法

在14叶展期 (V14)、吐丝期 (R1)、灌浆期 (R3)和成熟期 (R6),将生长整齐一致且具代表性的连续3株植株样品带回实验室,采用长宽系数法测定叶面积后,V14、R1、R3时期将样品分为叶片、茎秆 (含叶鞘、雄穗) 和雌穗 (R1、R3),成熟期 (R6) 将样品分为茎秆 (包括叶片、茎鞘、苞叶、穗轴) 和籽粒两部分,将样品切成10 cm样段后装袋,于烘箱内105℃杀青0.5 h后,80℃烘干至恒质量,记录干质量以计算各生育时期生物量。干样粉碎后,采用凯氏定氮法测定植株及籽粒全氮含量。

玉米成熟期取样测定生物量后,取无缺苗断垄且长势整齐的两行实收,待果穗风干后考种 (子粒含水量14%),逐穗测定穗粒数后脱粒,测定千粒重和实收区产量。

1.4 数据处理

氮肥农学效率 (NUE) = (施氮区籽粒产量 - 不施氮区籽粒产量)/施氮量

氮肥利用率 (NRE) = (施氮区植株氮积累量 - 不施氮区植株氮积累量)/施氮量

氮肥生理效率 (NPE) = (施氮区籽粒产量 - 不施氮区籽粒产量)/(施氮区植株氮吸收量 - 不施氮区植株氮吸收量)

采用SPSS17.0中General linear model的Fixed Model进行方差分析,将密度和施氮量作为固定因子,地点和区组作为随机因子,用Sigmaplot 12.0作图。

2 结果与分析

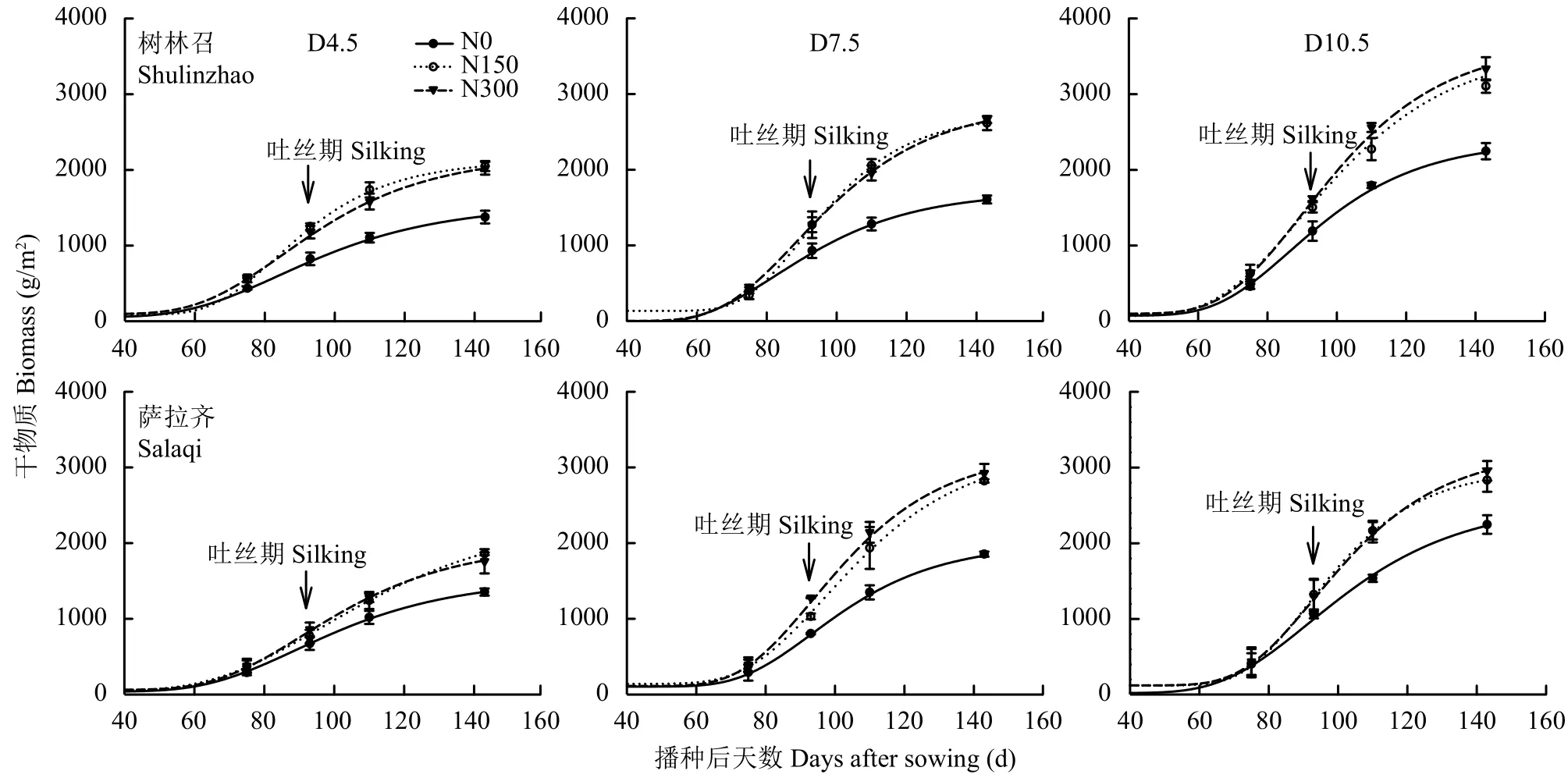

2.1 施氮量与密度互作对玉米干物质积累的影响

由图1可见,施氮量与密度互作对玉米吐丝期前群体干物质积累量无显著影响,但对吐丝后群体干物质积累量特别是成熟期生物量影响显著。低密度下,N300和N150的生物量显著高于N0,但N300低于N150,说明过量施氮抑制了低密群体干物质生产;而中高密度下,N300则高于N150。不同密度间,D7.5和D10.5差异不显著,二者显著高于D4.5。总体来看,从出苗到V14,群体干物质积累速率约为8 g/(m2·d),吐丝前后 (V14—R3) 约为25 g/(m2·d);R3 到 R6 为 16.8 g/(m2·d),吐丝前后是决定玉米群体干物质积累和产量形成的关键时期。从V14后的干物质积累速率来看,同一密度下,N150和N300显著高于N0,但N150和N300间差异不显著;同一施氮量下,D7.5和D10.5显著高于D4.5,但D7.5和D10.5间差异不显著。

2.2 施氮量和密度互作对玉米产量及其构成因素的影响

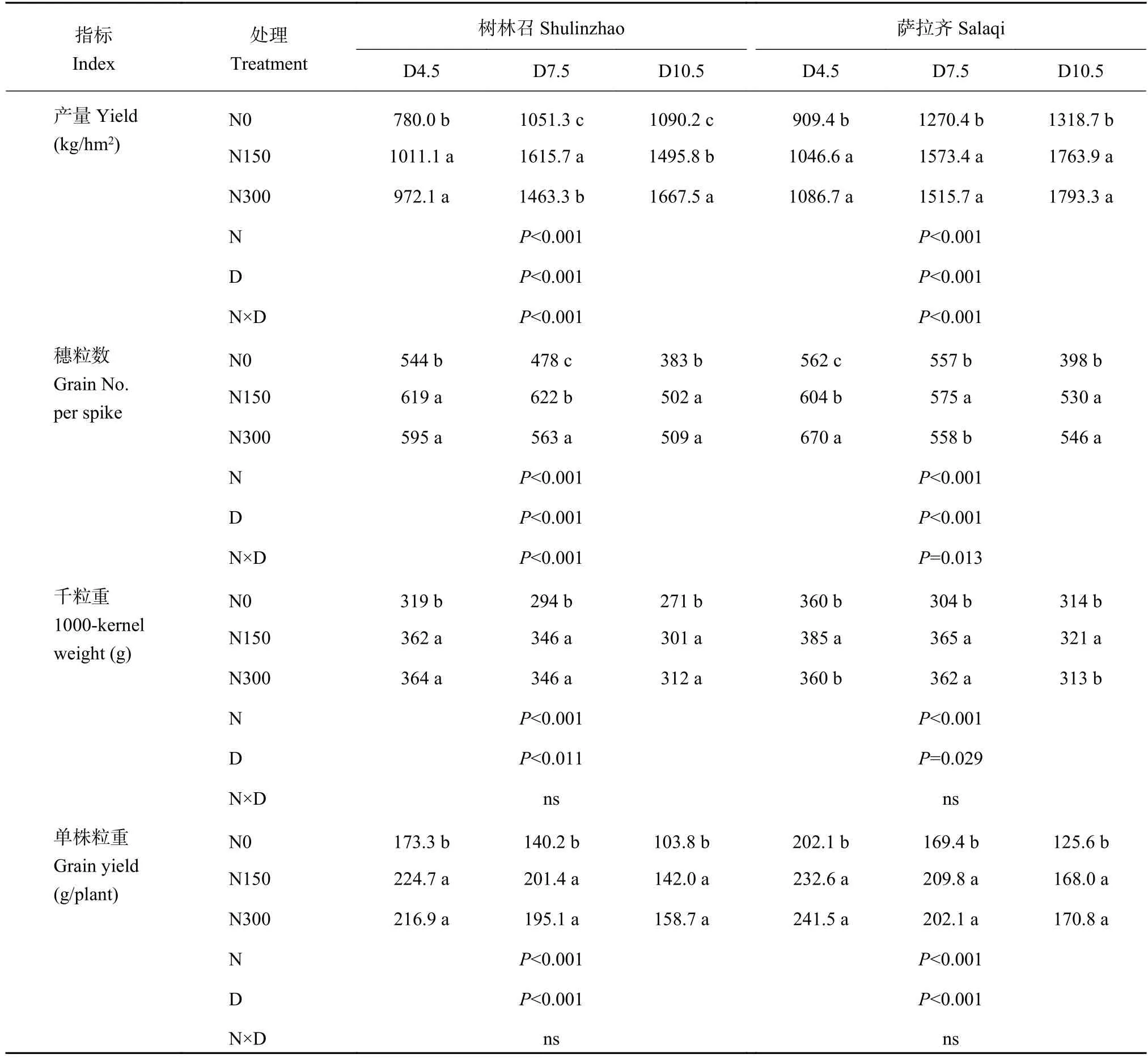

由表1可见,种植密度和施氮量对单株粒重影响显著,同一密度下,单株粒重随着施氮量的增加而增加,N150和N300较N0分别增长了28.9%和29.6%,N150和N300间差异不显著;施氮量相同时,单株粒重随种植密度的增加而降低,D7.5、D10.5较D4.5分别降低13.1%和32.7%。穗粒数和千粒重影响单株产量,种植密度、施氮量及二者的互作效应均对穗粒数影响显著。同一种植密度下,穗粒数随着施氮量的增加而升高,施氮后穗粒数较N0提高了18.0%;施氮量相同时,穗粒数随着种植密度的增加而降低,D7.5较D4.5降低了6.7%,而D10.5较D4.5降低了20.2%。同一种植密度下,萨拉齐试验点的千粒重随着施氮量的增加先增高后降低,而树林召试验点则表现为随施氮量增加而增加,但N150和N300间差异不显著;施氮量相同时,随着种植密度的增加,千粒重明显降低,D7.5、D10.5较D4.5分别降低6.2%和14.8%。

图 1 两个试验点施氮量和密度互作对玉米群体干物质积累的影响Fig. 1 Biomass of maize as affected by different plant densities and N rates in the two experimental sites

施氮量和密度互作对产量有显著影响。低密条件下,N300和N150间差异不显著,但二者显著高于N0;中等密度条件下,施氮处理产量显著高于N0,但N300产量低于N150;高密条件下,N300则高于N150。不同施氮量下增加密度增产幅度不同,N0下密度由4.5万株/hm2提高到10.5万株/hm2,其产量提高了42.6%,而N150和N300下产量增幅则达60%以上。这说明中低密条件下,过量氮肥投入不会提高产量,而依靠高密度增产则需合理增加氮肥投入,以保证群体增大对氮素需求的增加。

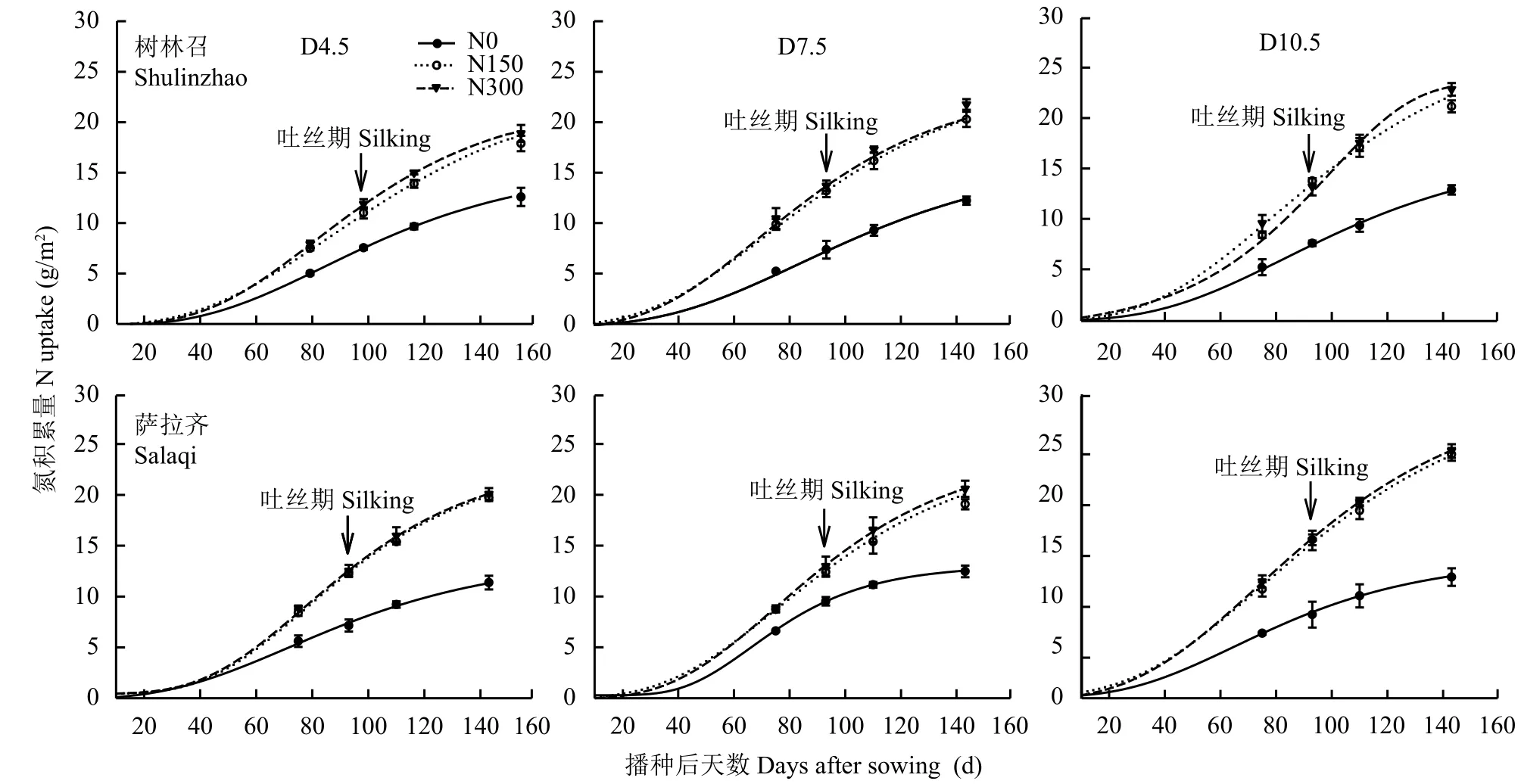

2.3 施氮量和密度互作对玉米氮素积累的影响

施氮量和种植密度显著影响玉米的氮积累 (图2)。同一密度下,施氮处理的氮积累量显著高于N0,但N150和N300 间差异不显著,说明过量施氮并未提高玉米群体对氮素的吸收积累量。同一施氮量下,随密度增加,群体氮积累量显著增加,高密度群体(D10.5) 显著高于中低密度群体 (D7.5和D4.5)。

不同生育阶段的氮素积累速率对氮密互作的响应与氮素积累过程呈现相同趋势。施氮可显著提高不同生育阶段玉米的氮吸收速率。同一密度下,N300和N150的群体氮吸收速率无显著差异,但显著高于N0;同一施氮量下,群体氮吸收速率随密度的增高而逐渐增大,D10.5和D7.5显著高于D4.5,而二者间无显著差异。

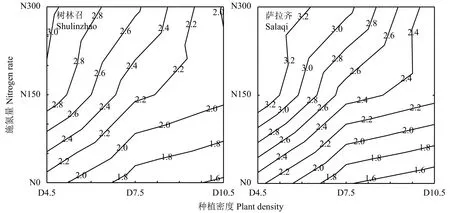

由图3可见,施氮量和种植密度显著影响吐丝期氮积累量与LAI的比值。总体上,随种植密度增加和施氮量减少比值降低。低密 (D4.5)条件下,随施氮量增加该比值变化范围在2.0~3.2 g/m2,中高密条件下,该比值在1.6~2.4 g/m2。N0条件下,从D10.5到D4.5该比值变化范围为1.6~2.6 g/m2;施氮条件下,从D10.5到D4.5该比值在2.0~3.2 g/m2。说明种植密度对LAI的促进作用高于对氮积累的促进作用,而施氮量则主要促进氮积累。

2.4 施氮量与密度互作对氮肥利用效率 (NUE) 及相关参数的影响

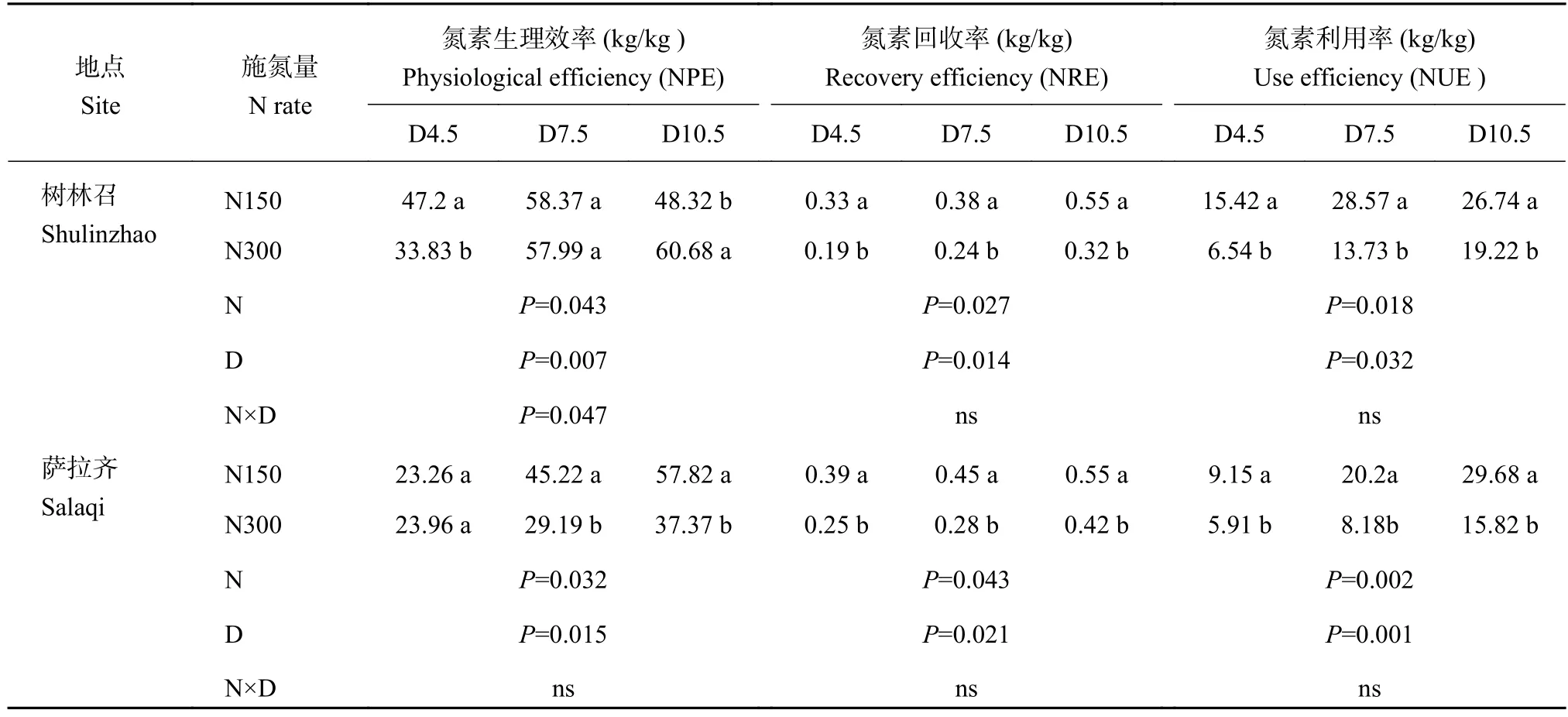

由表2可知,施氮量和密度互作效应对氮素利用率 (NUE)、氮素回收率 (NRE) 和氮素生理效率(NPE) 基本无显著影响。对于NPE而言,树林召试验点在高密和高氮处理下最高,而萨拉齐试验点在高密和中氮处理下最高;两点的最高NRE皆出现在高密和中氮条件下。这一方面说明,两试验点玉米群体氮积累量差异不大;另一方面也说明,玉米群体NPE的差异可能与两试验点土壤供肥能力不同导致产量存在差异有关。

施氮量和种植密度皆显著影响NUE。总体而言,同一密度下,NUE随施氮量的增加而降低,而随密度的增加而提高,但两试验点间略有差异。树林召试验点,最高NUE出现在中密和中氮条件下,而萨拉齐试验点则以高密和中氮处理最高。说明在合理的施氮量下,适度增加种植密度可以提高NUE。

表 1 施氮量和密度互作对玉米产量及其构成因素的影响Table 1 Effect of interaction of N rate and plant density on grain yield and yield components of maize

2.5 施氮量和密度互作下玉米碳、氮积累的关系

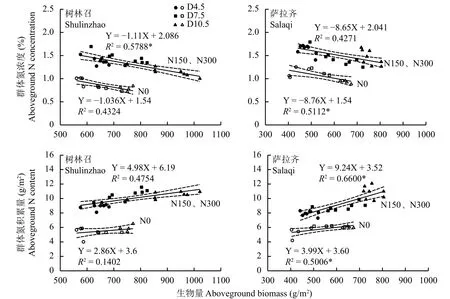

图4显示,从14片叶展期 (V14) 开始,玉米地上部氮积累量与干物质积累呈显著正相关,施氮处理的氮积累量显著高于N0处理的,高密处理明显高于低密处理。干物质积累量高时,植株氮积累量也较高,但干物质积累量较高时,植株氮浓度却较低。说明玉米群体花前氮积累并不依赖群体氮浓度的高低,而是以花前大量茎叶干物质积累为前提。

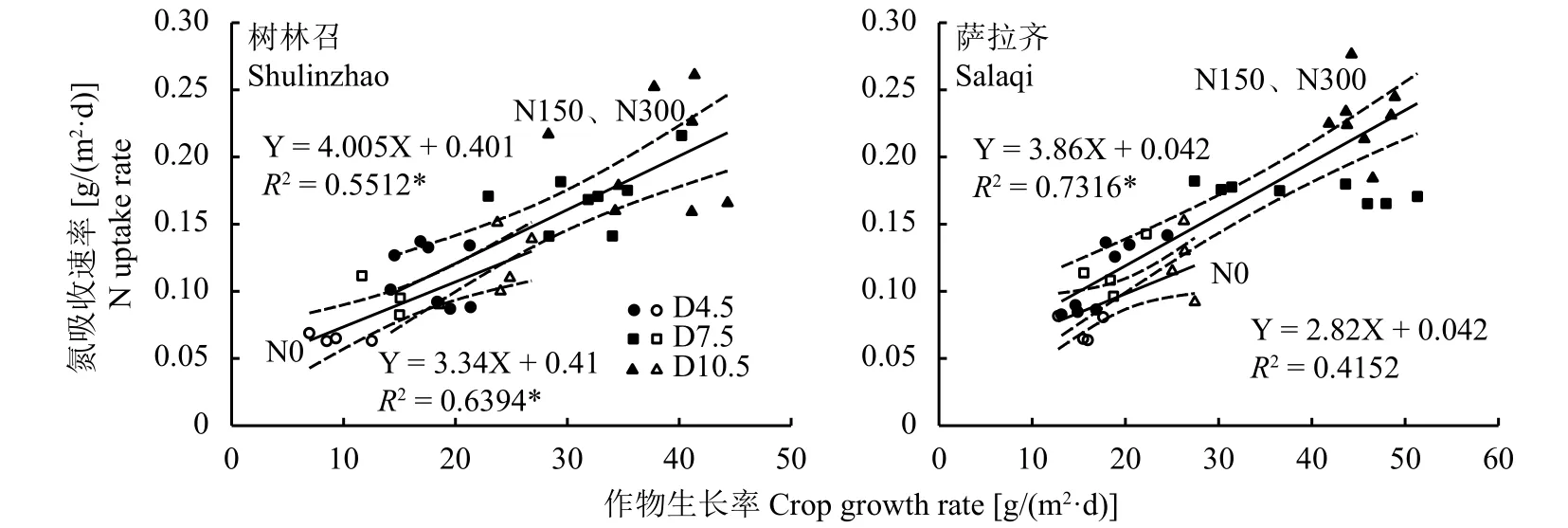

作物生长率与氮积累速率的关系也证明了这一点 (图5),吐丝前后 (V14—R3) 玉米群体作物生长率高时氮吸收率也较高,说明干物质积累速率驱动着氮吸收速率。不同氮密处理间比较,施氮后的氮吸收速率显著高于N0,而密度增加也明显提高其氮素吸收积累速率。

2.6 施氮量和密度互作对收获指数 (HI) 和氮收获指数 (NHI) 的影响

由图6可知,同一种植密度下,HI随施氮量的增加显著增加,N0处理下,随种植密度的增加,HI差异不显著;N150处理下,D4.5与D7.5差异显著,D7.5与D10.5差异不显著;N300条件下,各密度间HI变化不显著。NHI在密度和施氮量间差异均不显著。

图 2 施氮量和密度互作对玉米群体氮积累的影响Fig. 2 Nitrogen uptake of maize as affected by different plant densities and N rates

图 3 施氮量和密度互作下玉米吐丝期地上部氮积累量与叶面积指数 (LAI) 的比例Fig. 3 Ratio of total aboveground N uptake to LAI at the silking stage of maize as affected by N rate and plant density

3 讨论

3.1 施氮量和密度互作对玉米产量及NUE的影响

干物质是形成产量的物质基础。Wang等[14]研究表明,不同栽培管理模式下玉米产量的提高主要与生物产量提高有关,而HI在不同产量水平群体间无显著差异;过量施氮既没有提高群体持绿性也没有提高产量。本研究表明,中低密条件下,过量氮肥投入既没有提高生物产量也没有提高籽粒产量,而高密度群体则需合理增加氮肥投入,以保证群体增大对氮素需求的增加。增密是实现玉米增产的重要途径,但超过最适密度后,玉米个体的作物生长率、氮积累速率、光合物质向籽粒分配率降低,果穗秃尖和单株生产力变异增大,导致玉米产量较最适密度群体明显降低[10];适量施氮则可较好协调密植群体内玉米的形态生理特性,通过调控株型优化群体光分布、维持穗位层叶片光合性能等保证生育后期的物质转化效率,最终获得较高的群体产量[11]。申丽霞等[15]研究表明,在中、高密度下,适量施氮可减少顶部子粒败育,使秃尖缩短、瘪粒数减少、增加穗粒数,并使玉米叶片维持较高的光合性能,为籽粒形成提供充足的光合碳量,促进营养体碳氮向子粒运转,增加产量;同时促进植株吸收的氮素高效地向籽粒中分配,提高氮肥的利用效率。

表 2 施氮量与密度互作对玉米氮素利用效率的影响Table 2 Nitrogen efficiency of maize as affected by nitrogen rate and plant density

图 4 14叶展期 (V14) 玉米群体氮积累量、氮浓度与生物量的关系Fig. 4 Relationship of plant nitrogen accumulation and concentration with biomass of maize at the V14 stage

图 5 吐丝前后 (V14—R3) 玉米群体氮吸收速率与作物生长率的关系Fig. 5 Relationship of nitrogen uptake rate and crop growth rate of maize at the V14-R3 stage

图 6 施氮量与密度互作下收获指数及氮收获指数的比较Fig. 6 Grain harvest index and N harvest index under different plant densities and N rates

研究[16-17]表明,在一定种植密度下,随施氮量增加,氮肥利用效率一般呈先增后降的趋势,在一定施氮量下,NUE随种植密度增加而增加,这是增密减氮的理论依据之一。Moll等和Ma等研究指出[5,18],高氮条件下想要获得较高的NUE,NRE更加重要,低氮条件下,NPE对NUE起到更加重要的作用。本研究表明,N150下NPE随密度增加的增益更大,而N300下NRE随密度增加更占优势,说明在高氮条件下NRE发挥主导作用,低氮下NPE发挥主要作用,这与前人的研究结果基本一致。从密度和施氮量对NUE的影响程度来看,增加种植密度明显提高生物产量和氮积累,但增加施氮量则对群体生物量和氮积累提高不明显,因此种植密度主要通过影响NRE影响NUE;密植条件下,个体生产能力特别是库容降低是制约产量和NUE的重要限制因子[14],从本研究结果来看,适量施氮则明显改善个体库容,同时通过增强群体花后物质生产能力,在氮积累总量没有显著提高的情况下,实现单位氮素籽粒生产效率的提升,即主要通过影响产量,进而实现NPE和NUE的协同提高。但过量施氮 (N300) 后,群体的NRE和NPE皆明显低于中等施氮 (N150),这可能与过量施氮限制根系生长和氮素外运有关[19]。从本研究结果来看,较高产量和NUE出现在中、高密和中等施氮条件下,说明适度增密通过生物量的增加促进了NRE的提高,适度施氮通过对个体库容降低的补偿促进了NPE的提高,这是增密减氮提高NUE的重要原因。

3.2 施氮量和密度互作下碳、氮积累的关系

施氮量和密度互作显著影响玉米群体碳氮积累。增密可显著提高群体碳氮积累总量、产量和NUE,这与增密后群体生产力增益大于单株生产力损失有关[16]。虽然过量施氮 (N300) 保持了与N150相当的较高水平的碳氮积累总量,但其单株生产能力特别是籽粒库容并没有提高甚至降低,致使其产量没有明显提高而NUE则明显降低,这与过量氮素供应抑制吐丝前后碳氮向果穗转运有关[12,19]。Echarte等[20]指出,玉米吐丝前后的植株生长速率是影响穗粒数的核心因素,这一时期的作物生长速率的高低直接通过影响干物质向籽粒的分配影响籽粒的建成,对于玉米产量的形成至关重要。本研究结果表明,吐丝前后的V14至R3阶段,玉米群体的作物生长率和氮吸收速率显著正相关,说明这一阶段的氮素高效吸收积累对于满足子粒建成对氮素的大量需求也同等重要,但此时期的氮素积累和分配如何影响籽粒建成中的氮代谢进而影响库容建成则值得深入探究。

玉米产量提高的重要原因之一是其花后物质积累量的增加[21],但也有研究指出花前充分的干物质和氮素积累是产量形成特别是库容形成以及花后氮素高效转运利用的前提[14]。但氮密互作对不同生育阶段碳氮积累影响的研究缺乏。本研究表明,施氮后的玉米氮吸收速率显著高于N0,而密度增加也明显提高其氮素吸收积累速率;施氮和增密下,玉米群体花前氮积累具有明显优势,但其植株氮浓度并不高,说明其花前氮的充分积累,主要受花前茎叶干物质积累驱动。而从花后来看,雌穗氮积累量则主要受雌穗干物质积累驱动,而与茎叶生物量和氮积累量相关性不大,原因是花后的物质分配以雌穗为中心,而茎叶则以外运为主。可见,氮密互作主要通过影响花前花后物质生产,间接影响氮素积累过程,进而影响产量和NUE。

从物质分配的角度来看,干物质和氮素向籽粒中的分配比例也是影响产量和NUE的重要因素。Ciampitti等[22]研究表明,种植密度对HI影响不显著,产量与生物量积累紧密相关,而与收获指数相关性较弱;在相同密度条件下,增加施氮量则能提高HI,但不同氮密互作条件下对NHI的影响则并不一致,本研究结果表明,同一密度下,HI随施氮量的增加而增加,中等施氮条件下,HI随着密度而增加,而氮密互作对NHI影响不显著,这与Ciampitti等的研究结果基本一致。说明籽粒中的氮素分配比例与NUE高低关系不大,NUE主要与籽粒中的干物质分配比例有关。

4 结论

1) 施氮量和密度互作通过影响干物质积累量和氮积累影响氮肥利用效率。过量施氮虽然具有较高的碳氮积累总量,但其较低的单株生产能力限制了其产量提高,中等施氮 (N150) 和高密 (D10.5) 条件下,产量和NUE最高,说明减氮增密是协同提高玉米产量和NUE的重要途径。

2) 施氮和增密明显促进玉米氮素积累对干物质积累的响应强度,其氮素积累优势主要受V14至R3阶段干物质积累的驱动。从生育阶段来看,施氮和增密条件下,其花前氮积累优势是以花前茎叶干物质积累量增加为前提,其花后氮积累优势则主要取决于雌穗干物质积累。

3) 减氮增密获得较高的氮肥利用率,与籽粒中氮素分配多少无关,而主要取决于籽粒中干物质分配的多少。