真菌群体感应信号分子的研究进展

李 婷, 刘朝晖

作者单位:首都医科大学附属北京妇产医院妇科,北京 100026。

早在1977年,Nealson对海洋细菌费氏弧菌(Vibrio fescheri)监控自身群体密度产生的自诱导生物发光现象进行报道[1]。而群体感应(quorum sensing,QS)是由Fuqua等[2]于1994年首次提出的一种密度依赖性微生物细胞间通讯机制,即通过分泌群体感应信号分子(quorum sensing molecules,QSM)或自诱导调节分子(autoinducer,AI)作为小扩散信号分子,与转录激活蛋白相互作用,将基因表达与细胞密度偶联在一起。

QS现象在细菌细胞间通讯是十分常见并被广泛认可的,主要包括4个步骤:① 细菌产生QSM;② QSM通过主动运输或者被动运输方式分泌到胞外;③ 当QSM水平达到一定阈值后,被特定受体所识别;④ 启动相关基因的转录与表达[3]。QS现象不仅存在于原核生物 ,也存在于真核生物中。近年来,越来越多的研究表明真菌也存在类似于细菌的QS现象,以调节真菌菌相转化、致病性、耐药基因表达及生物膜的形成等行为[4]。真菌QSM的种类较多,包括脂类(氧化脂质)、肽(信息素)、醇(法尼醇、酪醇、色氨醇和1-苯乙醇)、乙醛,以及某些挥发性化合物,调节真菌多种关键功能,如致病性、形态发生及菌丝形成等[5]。在白念珠菌中发现QSM法尼醇是真核生物QS的一个重大突破。虽然真菌中QS现象的研究仍处于起步阶段,但在一些真菌物种中已经记录了类似细菌QS的种群密度行为[6-7]。最近研究表明,作为转录水平的全局调控系统,真菌QSM的生物学效应远远超出了作为自身细胞间通讯分子的作用,现在还发现它对其他种类真菌、细菌甚至哺乳类动物细胞(正常细胞或肿瘤细胞)也有作用。因此,QSM作为新的分子靶标在农业、医药和环保等领域已展示出诱人的应用前景。本文就国内外近年来对真菌QSM的研究进展进行综 述。

1 白念珠菌QSM法尼醇

1.1 对白念珠菌的作用

白念株菌常以酵母相和菌丝相两种形式存在,而这两种形式的转换存在一个密度临界值,该效应与细菌QS调节其形态学的方式极为相似,其实就是白念珠菌的QS现象。在菌丝诱导条件下,当初始细胞密度接种量小于106/mL时,白念珠菌以菌丝相生长为主,而在菌体细胞密度较高时不易形成菌丝体,则以酵母相生长为主[8]。2001年,Hornby等[8]报道该原因是由于高密度菌体培养上清液存在一种物质抑制酵母相-菌丝相的转换,经成分分析,分离出一种相对分子质量为222.37 kD的亲脂分子,分子式C15H26O,首次分析证实该活性分子为法尼醇。 2002年,Ramage等[9]报道在培养基中加入法尼醇可以有效抑制白念珠菌生物膜的形成。目前已知,白念珠菌的 QSM主要有法尼醇、酪醇和法尼酸。

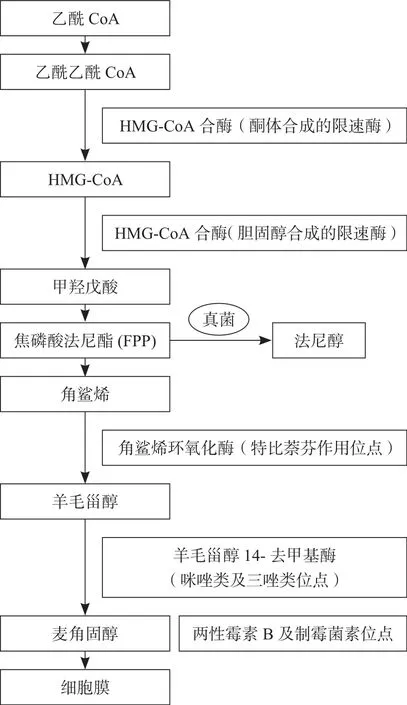

法尼醇是首个被发现的真核生物密度感应分子,它的发现是真核生物QS研究的一个重大突破。法尼醇是白念珠菌生物合成麦角固醇的中间产物,由焦磷酸法尼酯(farnesyl pyrophosphate,FPP)转化而来,FPP是脂类代谢的重要分支点,也是特比萘芬、唑类、三唑类、两性霉素B及制霉菌素等所有经典抗真菌药物的上游(见图1)[10]。它不仅可在高密度时控制过量细胞生长造成的营养竞争,也可对感染灶的播散和建立起关键的作用,因此认为其具有治疗价值。法尼醇主要通过Ras1p-cAMP-PKA及MAPK等多种信号通路,上调过氧化氢酶编码基因(CAT1)表达[11],影响许多形态相关基因的表达,如上调TUP1、HOG1,下调CRK1和PDE2等基因,最终抑制白念珠菌酵母相向菌丝相的转变[12];法尼醇能够影响白念珠菌菌丝形成,但不影响其细胞生长率[7]。法尼醇还抑制白念珠菌生物膜形成的不同阶段,如侵袭黏附、菌丝形成、分泌细胞外基质[β-(1,3)-葡聚糖] 、生物膜成熟等[9];促进胞体从生物膜表面分离游走,在营养充足的条件下再继续附着、生长及分化,形成生物膜[13]。此外,它还能协同抗菌制剂增强对微生物的抗菌活性[14]。由于血清白蛋白的非特异性脂质结合能力,培养基中血清浓度会影响法尼醇抑制效应的浓度,且呈剂量依赖性,因此不同文献报道的观察结果不一致可归因于实验设计的差异[10]。法尼醇还能通过调控白念珠菌三磷酸腺苷结合体转运子(adenosine triphosphate binding cassette,ABC)的药物外排,与多种抗真菌药物(如氟康唑、酮康唑、咪康唑及两性霉素)协同诱导真菌凋亡[15]。

虽然目前学者们把法尼醇作为一种潜在的抗真菌制剂来进行研究,但最新研究表明,法尼醇对机体内白念珠菌的感染具有两重性,即对黏膜真菌感染来说,法尼醇可能作为宿主保护性因子,但对体内系统性真菌感染来说,法尼醇则作为真菌的一种毒力因子[16]。Deveau等[17]发现,法尼醇通过抑制Ras1p-cAMP-PKA信号通路增强白念珠菌抗氧化应激反应能力。Hisajima 等[18]报道,法尼醇能够抑制舌黏膜表面的真菌感染,且呈剂量依赖性,但不能阻止肾脏及肝脏等器官内的真菌感染。此外,Navarathna等[19]报道,法尼醇能够下调保护性的Th1类免疫应答(IL -2 ,IFN γ及 TNF α下降),上调非保护性Th2 免疫应答(IL -4,IL -5升高)的表达。

图1 真菌细胞膜形成及抗真菌药物的作用靶点

1.2 对其他真菌及细菌的作用

白念珠菌自身分泌的法尼醇还能抑制其他能够与之竞争生长的真菌,如近平滑念珠菌(Candida parapsilosis)、热带念珠菌(Candida tropicalis)、酿酒念珠菌(Saccharomyces cerevisiae)和烟曲霉(Aspergillus fumigatus)、构巢曲霉(Aspergillus nidulans)[20-23]。此外,法尼醇不仅对上述真菌有干预作用,还对细菌,如金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis)及铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)也有一定的抑制作用[24-25]。法尼醇还能增强耐甲氧西林金黄色葡萄球菌对氨苄西林和苯唑西林的敏感性[26]。据报道,法尼醇能够抑制游离态的表皮葡萄球菌及其生物膜,200 μmol/L法尼醇的抑制效果相当于万古霉素达峰时的抑制效果[27]。因此认为,法尼醇可能作为抑制细菌生物膜形成及促进耐药性逆转的新型辅助药物,具有巨大的潜在应用价值。

而法尼酸是法尼醇的一种氧化形式,其浓度高于法尼醇。它通过基因PHO81作用并抑制菌丝生长,法尼酸作用白念珠菌后,基因PHO81表达上调2倍从而抑制Ras相关MAPK及cAMP-PKA信号通路,基因PHO81突变细胞对法尼酸的抑制作用不敏感[28],但法尼酸对真菌形态的抑制作用弱于法尼醇[29]。

1.3 对哺乳类动物细胞的作用

法尼醇对哺乳类动物细胞具有选择性抑制甚至毒性作用,Yazlovitskaya等[30]报道法尼醇能诱导宫颈癌Hela细胞系的程序性细胞凋亡,而对正常成纤维CF-3细胞系无作用。近年来,法尼醇诱导部分癌细胞如肺癌[31]、前列腺癌[32]和结肠癌[33]细胞凋亡的研究成为抗肿瘤领域的一个热点,从而为临床治疗肿瘤提供了新的思路和方法。此外,法尼醇还可能通过逆转低密度脂蛋白/高密度脂蛋白、高密度脂蛋白/总胆固醇比值来调节脂质分布[34],通过AMPK信号通路来抑制小鼠脂肪细胞和人脂肪组织间充质干细胞的脂肪生成,降低血清三酰甘油并改善脂类代谢异常,提示其今后可用于肥胖症的治疗[35]。

2 白念珠菌QSM酪醇

真菌QS系统中既然存在法尼醇负反馈信号因子也必然会存在与之抗衡的正反馈调节因子。酪醇是白念珠菌第二个被发现并报道的另一种QSM[36]。正反馈信号因子酪醇能促进白念珠菌从酵母相向菌丝相转换,调控细胞周期、DNA复制和染色体分离[36]。有研究证实,法尼醇在调节菌相转换方面的作用要优于酪醇,在法尼醇水平保持不变的情况下,添加酪醇也不能逆转法尼醇对菌丝形成的抑制作用,说明酪醇可能只作为一种次要的QSM,只有当环境中法尼醇较低时才能发挥其负反馈信号作用[37-38]。目前我们已知的白念珠菌QSM均来源于糖酵解的代谢产物,说明真菌物质代谢途径可能会对这些细胞间信号分子的形成产生重大影响[39]。

3 荚膜组织胞浆菌的QSM α-(1,3)-葡聚糖

除了白念珠菌外,真核生物还存在QS现象的另一种真菌是腐生真菌荚膜组织胞浆菌(Histoplasma capsulatum)[40]。荚膜组织胞浆菌为双相真菌,在土壤中以菌丝相存在,但一旦被动物吸入,它就转变成酵母相,随后产生细胞壁多糖α-(1,3)-葡聚糖[41]。荚膜组织胞浆菌形成酵母相是致病的必要条件,而α-(1,3)-葡聚糖是荚膜酵母相的特征之一,其生物合成与毒力相关,并随着其密度的增加而逐渐积累,即当接种密度高时,α-(1,3)-葡聚糖含量丰富,密度低时,大部分酵母细胞不再合成α-(1,3)-葡聚糖[40,42]。此外,有文献报道,α-(1,3)-葡聚糖还参与吞噬溶酶体中的真菌保护作用,调节宿主巨噬细胞内的真菌增殖[40],并与细胞内潜伏期密切相关[43]。

4 其他真菌QSM

除了上述真菌外,丝状真菌产生的氧脂素(oxylipins)[44]、γ-丁内酯(γ-butyrolactone)[45]、酿酒酵母的苯基乙醇及色氨醇[46]、新型隐球菌的泛酸[47]也被陆续报道,这些物质的产生与菌体的形态转化和次级代谢产物的产生都有关。

5 总结和展望

近年来抗真菌药物研究虽然取得了较大进展,但也存在一定的局限性和问题。目前已有的抗真菌药物种类缺乏,选择范围小,且存在不良反应;随着临床上抗真菌药物的广泛使用,真菌耐药性日趋严重,且多药耐药不断增加,给临床真菌感染的治疗造成了极大的困难,故开发新的药物靶点迫在眉睫。QS概念的首次提出至今不过20年,但被视为近20年来微生物研究领域中最重大的进展之一。虽然对于真菌QS的研究仍处于初级阶段,但真菌QSM在农业、生物技术和医学等诸多领域展示了广阔的应用前景。由于这些QSM的多样性及其机制的复杂性,要将其用于实际临床治疗中仍有一段距离。因此对致病真菌的QS系统的深入研究,明确致病真菌的致病机制,有助于研究开发以真菌QS系统尤其是法尼醇为靶点的新型抗真菌药物,为广大真菌感染患者带来福 音。