“重新确定技术问题”给创造性带来的影响

袁 逸 钱孟清 周 敏 邵月星

一、引 言

《专利法》第22条第3款规定:“发明的创造性,是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”其中,发明有突出的实质性特点,是指对所述技术领域的技术人员来说,发明对于现有技术是非显而易见的。

“三步法”是《专利审查指南》(2010版)中规定的判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的方法。尽管《专利审查指南》(2010版)没有排除其他判断方法的存在性和适用性,但除开拓性发明以外,对于绝大多数发明,审查指南并没有提供其他判断非显而易见性的具体方法。故此,“三步法”被认为是中国专利制度下判断创造性的“金标准”。

根据《专利审查指南》(2010版)的规定,“三步法”包括以下三个步骤:

(1)确定最接近的现有技术;

(2)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题;

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于其中的第(2)步,《专利审查指南》(2010版)规定,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

《专利审查指南》(2010版)进一步指出,审查过程中,由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于说明书中所描述的技术问题。在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

“三步法”给广大的审查员、发明人和代理人带来了可操作性很强的创造性判断手段,因其将创造性判断这一工作分解成一系列易于执行且环环相扣的子步骤,且其中一些步骤至少一定程度上具有比较客观且易把握的评价标准,从而在“三步法”的执行过程中的每一个节点处能密切把握创造性判断的整体走向而不至于偏差过大。

然而,在实践中,我们发现“三步法”的使用有时也会带来一些问题,尤以“重新确定技术问题”为甚。以下我们结合案例来对此进行讨论。

二、案例介绍

在发明创造的过程中,发明人通常是在特定技术背景中为了获得更好的技术效果而对现有技术进行改进,由此提出新的技术手段,即区别技术特征。在本文中我们暂且将技术背景称为“演绎前提”,区别技术手段称为“有效条件”,将“是否具备创造性”称为“结论”。一般而言,最接近的现有技术会选取背景技术相同的对比文件,但有时也会出现不同的情况。本文以一件集成电路领域的案例对这一问题进行讨论。

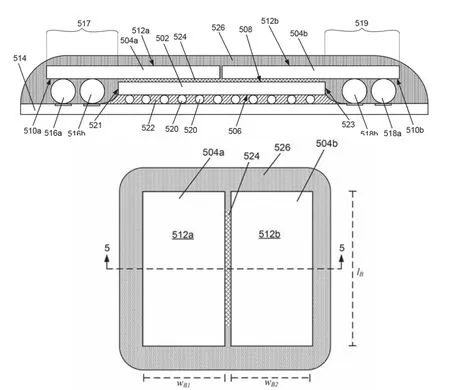

该案例中,申请的权利要求请求保护一种多芯片集成电路封装,包括:

基板;

第一级IC管芯,具有电耦合至所述基板的表面;以及堆叠在所述第一级IC管芯上方的多个第二级IC管芯,所述多个第二级IC管芯各自具有电耦合至所述基板的有效表面,所述多个第二级IC管芯被并排地安排,以使得所述多个第二级IC管芯的所述有效表面基本上被安置在同一平面中,其中所述多个第二级IC管芯包括一第二级IC管芯,该第二级IC管芯具有不同于另一第二级IC管芯的长度和/或宽度。

图1所示为该申请说明书中提及的现有技术。在图1的现有技术中,管芯102、104两者以倒装芯片方式电耦合至基板108,其中顶部管芯102较大,可能遭受其有效表面110上的各种IC组件间电磁干扰的影响,且易于因翘曲效应导致焊接接合点断开而发生故障。

图1 该案例的倒装芯片结构

为了解决倒装芯片情况下的上述技术问题,该申请采用的技术手段(如图2所示)包括:并排的多个的第二级管芯,其有效表面(实际指下表面)基本上在同一平面内,其中第二级管芯的长度/宽度可相互不同。

图3所示为审查员认定的对比文件1中最接近的现有技术(以下称为D1)。值得注意的是,D1使用引线键合技术,且第二级芯片的有效表面为上表面;但D1中从未提及第二级管芯的数量、尺寸和布局与电磁干扰和翘曲效应有任何关系。

图2 该案例解决易发问题的手段

图3 对比文件D1所示技术结构图

在此情况下,为了区别于D1,申请人在该申请的独立权利要求1中加入了以下技术特征:

其中所述多个第二级IC管芯的所述有效表面面对所述基板。

审查员将该技术特征认定为区别技术特征,但审查员认为,引线键合技术(D1)和倒装芯片技术(本申请)都是成熟的技术,本领域技术人员可以自由选择封装技术。由此,审查员得出结论是权利要求1的技术方案是显而易见的。另外,在对从属权利要求的评价中,审查员进一步引用了如图4中所示的对比文件 2(D2)。

图4 对比文件D2结构图

三、案例讨论

该申请旨在解决的技术问题是当堆叠在第一级管芯上的第二级管芯以倒装芯片方式耦合至基板时,由于第二级管芯较大而可能遭受的其有效表面(即下表面)上的各种IC组件间电磁干扰的影响,以及易于因翘曲效应导致焊接接合点断开而发生故障等问题。由此可见,第二级管芯以倒装芯片方式安装实际上是该技术问题的设定背景(即演绎前提),而非解决该技术问题的手段(即有效条件)。在此意义上,D2包含了与该申请相同的设定背景(即演绎前提相同),而D1却不然(即演绎前提不同)。

为便于讨论起见,假使该申请权利要求1涉及〔设定背景A,手段X〕;D1涉及〔设定背景B,手段X〕;而D2则涉及〔设定背景A,手段Y〕。

当以D1为最接近的现有技术时,得出的区别特征取决于设定背景A与设定背景B之间的差别(简称为设定背景A-设定背景B)。根据“三步法”,该发明实际解决的技术问题将根据该区别技术特征(即,设定背景A-设定背景B)来确定。然而,由于设定背景A和设定背景B本质上均为现有技术,很容易得到该发明实际解决的技术问题无非是用一种现有技术(即设定背景B)来替换另一种现有技术(即设定背景A)。根据“三步法”的第(3)步,从最接近的现有技术(D1)和该发明实际解决的技术问题出发,通常将很容易判断该发明为显而易见。

换一种思路,考虑D2作为最接近的现有技术,则得出的区别特征就变为取决于手段X与手段Y之间的差别(简称为手段X-手段Y)。根据“三步法”,该发明实际解决的技术问题将根据该区别技术特征(即,手段X-手段Y)来确定。然后,根据“三步法”的第(3)步,从最接近的现有技术(D2)和该发明实际解决的技术问题出发,对该发明是否显而易见的判断在走向上很可能与前述情况大相径庭。

本文暂且不讨论D1被选取为最接近的现有技术是否恰当,我们所关注的点在于,在D1的确为最接近的现有技术的假定下,创造性分值到底损失在了哪里?

我们发现,此问题可能因区别技术特征属于设定背景(演绎前提)而非在该设定背景下采用的手段(有效条件)而产生。如前所述,由于设定背景A(例如,该发明的倒装芯片)和设定背景B(例如,D1的引线接合)本质上均为现有技术,很容易得到该发明实际解决的技术问题无非是用一种现有技术(即设定背景B)来替换另一种现有技术(即设定背景A),而所能达到的技术效果无非是设定背景A相比于设定背景B而言所具有的公知常识的优点。

《专利审查指南》(2010版)中指出,作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础。然而,在该案例中,在D1为最接近的现有技术的前提下,我们认为发明的区别技术特征并非仅仅是“设定背景A-设定背景B”,而是“(设定背景A|手段X)-(设定背景B|手段X)”。即将设定背景B前提下使用的手段换用到现有技术中已知并不使用该手段的设定背景A中。同样地,该发明相对于D1而言的技术效果并非只是简单地在于设定背景A(例如,该发明的倒装芯片),相比于设定背景B(例如,D1的引线接合)而言所具有的公知常识的优点(事实上,反过来,设定背景B相对于设定背景A同样会具备相应的优点),而是将设定背景B前提下使用的手段换用到现有技术中已知并不使用该手段的设定背景A中所具有的技术效果,其中所蕴含的非显而易见性不应当被忽视。

四、结 语

概言之,当区别技术特征是技术背景这一“演绎前提”而非技术手段这一“有效条件”时,在“三步法”的第(2)步中,简单地根据区别特征(例如,设定背景A-设定背景B)所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题是割裂的、不全面的,很可能会导致非显而易见性的低估。不仅如此,该例中仅仅考虑设定背景的改变,使得发明实际解决的技术问题并非是审查指南中所规定的为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

相反,应当将设定背景(演绎前提)与采用的技术手段(有效条件)结合在一起进行考虑,方能对显而易见性有客观地评价,从而达成公正客观的关于创造性的结论。

因此,笔者建议,在“三步法”的实际操作中,还需要判断区别技术特征是属于设定背景还是手段。在前一种情形中,实际的区别技术特征应被修正为(设定背景A|手段X)-(设定背景B|手段X),并据此来进行后续判断,这一修正更好地体现了审查指南中的精神。