心理护理对糖尿病视网膜病变患者心理、生存质量和康复效果的影响观察

李婷婷 邹 丹 赵晓旭 潘 虹▲

1.牡丹江医学院护理学院,黑龙江牡丹江 157000;2.牡丹江医学院附属红旗医院眼一科,黑龙江牡丹江 157000

糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见的并发症之一,据报道,病程5年以上糖尿病患者,发病率将高达50%以上[1-2],且具有极高的致盲率[3-4]。一旦视力严重受损,将会给日常的生活和心理带来巨大影响,很多患者甚至因此出现抑郁和焦虑等心理问题。而一旦心理问题出现,将会使进一步降低糖尿病视网膜病变的治疗效果,从而进入恶性循环。为了从根本上解决以上问题,我院对糖尿病视网膜病变患者采取系统的心理护理干预,取得了较为理想的护理效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年7月~2018年6月,在我院入院治疗的60例糖尿病视网膜病变患者作为本次护理研究的对象。纳入标准包括:(1)符合WHO于1999年制定的2型糖尿病诊断标准[5];(2)经眼底镜检查或眼底血管造影,确诊为糖尿病视网膜病变患者;(3)以W.K.Zung编制的焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)作为心理评分标准,均有一定的心理异常情况[6]。排除标准包括:(1)因外伤等其他原因所致的视网膜病变;(2)心脏等脏器重度疾病;(3)中途退出治疗的患者等。征得医院伦理委员会同意,在患者主观知情的情况,采用随机数字表法,将患者分为常规护理组和心理护理组两组,每组30例。常规护理组中男17例,女13例。年龄37~68岁,平均(50.2±5.5)岁。心理护理组中男19例,女11例。年龄35~72岁,平均(49.6±4.6)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

1.2 护理方法

常规护理组患者主要的护理内容包括规范注射胰岛素,口服降糖和降脂类药物,开展日常运动和饮食指导等。心理护理组在此基础上,进行综合的心理护理干预,主要内容如下:(1)有效沟通。收治患者后,责任护士首先向患者主动介绍自身情况使患者充分了解自己,由此在患者与护士之间建立良好的信任关系[7];(2)了解原因。护士在护理过程中,通过有效沟通的方式,具体了解患者心理焦虑和抑郁的原因;(3)制定心理护理计划。当护士上一步完成后,将所了解的情况反馈给护士长,由相关护士集体探讨患者的心理护理方案,并制定心理护理细则[7];(4)心理护理工作的开展。护士严格按着第3步所指定的心理护理细则,开展心理护理服务。在服务的过程中,护士详细记录心理护理工作的开展情况,以及患者的心理情况变化;(5)心理护理工作的优化调整。若护士在心理护理工作开展过程中,遇到工作执行难度较大,或者患者心理改善情况不理想的问题,则护士将情况反馈给护士长,重复进入第3步,对现有的计划进行调整;(6)心理护理总结。以月为单位,开展工作总结。

1.3 观察标准

观察标准如下:(1)患者心理情况评分。以SAS和SDS为标准[8],对患者的心理情况加以评价,患者SAS和SDS评分结果越高,表示心理情况越差;(2)患者生存质量评分。以世界卫生组织生存质量量表为标准,对患者的生存质量进行评分[9]。该标准由4个维度组成,分别为社会活动维度、精神心理维度、社会关系维度和身体机能维度。患者评分结果由高至低,表示生存质量由好至差;(3)患者的康复效果。患者康复效果分为显效、有效和无效3种。其中显效为患者视力提高2行及以上,眼底供血得到明显改善,病变部位出血和渗血等情况基本吸收。有效为患者视力提高1行,眼底供血有所改善,病变部位出血和渗血情况有所缓解。无效为患者护理后与护理前比较,视力无改善,视网膜病变情况无变化,甚至恶化[10]。总有效率为显效率和有效率之和。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0进行分析。计数资料以百分数表示,采用χ2检验。计量资料以(±s)表示,采用 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

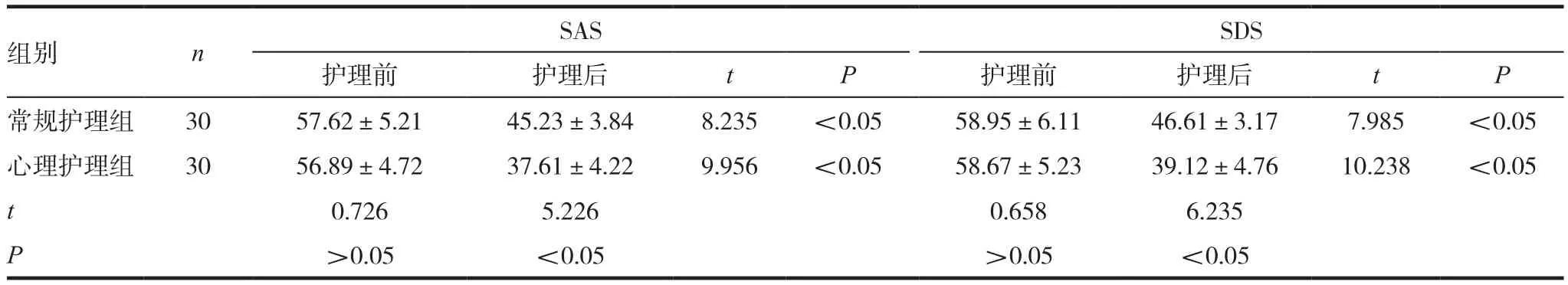

2.1 两组患者心理评分比较

糖尿病视网膜病变患者心理评分比较,心理护理组SAS和SDS评分结果均低于常规护理组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者心理评分比较(±s,分)

表1 两组患者心理评分比较(±s,分)

组别 n SAS SDS护理前 护理后 t P 护理前 护理后 t P常规护理组 30 57.62±5.21 45.23±3.84 8.235 <0.05 58.95±6.11 46.61±3.17 7.985 <0.05心理护理组 30 56.89±4.72 37.61±4.22 9.956 <0.05 58.67±5.23 39.12±4.76 10.238 <0.05 t 0.726 5.226 0.658 6.235 P>0.05 <0.05 >0.05 <0.05

2.2 两组患者生存质量比较结果

糖尿病视网膜病变患者患者生存质量比较,可见心理护理组社会活动等4项评分结果均低于常规护理组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者生存质量比较结果(±s,分)

表2 两组患者生存质量比较结果(±s,分)

组别 n 社会活动 精神心理 社会关系 身体机能常规护理组 30 28.23±3.22 13.68±3.22 31.12±4.03 22.23±3.29心理护理组 30 39.20±3.97 17.12±5.03 37.11±3.56 29.11±3.68 t 8.265 4.598 6.125 7.212 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.3 两组患者康复效果比较

心理护理组和常规护理组患者总有效率分别为86.67%和80.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 患者康复效果比较结果[n(%)]

3 讨论

糖尿病患者与健康人群比较,之所以容易出现视网膜病变的情况,主要原因在于糖尿病患者体内细胞代谢长期处于异常的状态,引起眼部组织的血管微循环发生不良改变,这种变化会逐步导致视网膜毛细管管内皮细胞色素上皮细胞间的联合受到破坏,造成小血管渗漏[11-12];另外在患者高血糖和血流动力学异常的多重影响下,患者红细胞被糖基化,降低了其变形的能力,部分红细胞因此无法正常的通过眼部毛细血管腔,从而增高血液粘度,进而损伤毛细血管壁等[13],最终使患者发病。

在糖尿病视网膜病变患者的治疗上,只要患者在发病初期,做到早发现和早治疗,失明风险可显著降低[14]。但之所以有大量患者病情发生不断恶化的情况,与患者心理抑郁和焦虑等具有较为密切的相关性[15]。因为一般患者的糖尿病病程较长,需要长期在家中注射胰岛素或口服降糖药物,本身增加了患者的心理压力。当视网膜病变发生后,由于眼睛是人们获取信息的主要途径,一旦眼部出现病变,将会严重降低患者的生活质量,影响自理能力,此时心理情况将会进一步恶化,甚至失去生活的勇气和治疗的信心。

针对以上情况,我院在糖尿病周围神经病变患者的日常护理工作中,将心理护理作为核心的工作内容,并将心理护理工作程序化和制度化,如整体的护理工作分为有效沟通、了解原因、制定心理护理计划、心理护理工作的开展、心理护理工作的优化调整和心理护理总结等多个部分。其中有效沟通是整个护理环节的起点,其目的就是拉近患者与护士的距离,消除患者对护士的戒备和防备心理;在了解原因环节,在以往的护理工作中,心理护理虽然是重要的护理工作环节,但护理方法往往是固定的,且比较为单一。但患者的心理抑郁和焦虑的致病情况各不相同,因此统一的心理护理方法并不是完全适用。为了从根本上改善此弊端,护士逐一了解患者的心理情况,以此为后继心理护理工作的改善提供参考;在制定心理护理假话环节,全体护士集思广益,根据患者个性化的致病原因,制定出不同的心理措施;心理护理工作的开展环节,就是护士按着上一环节制定的护理方法,开展个性化的心理护理服务;在心理护理工作的优化调整环节,此环节相当于心理护理实施环节的优化和改良,即根据实施环节中出现的问题,加以调整,不断对心理护理工作加以完善;在心理护理总结环节,全体护士探讨和交流在工作中积累的经验和不足。通过以上多步骤的优化组合,显著提高了护理效果。

通过以上环节的有机组合,不仅有效改善了患者心理抑郁和焦虑的情况,同时患者的生存质量和康复效果也得到明显提高,初步取得了预想的护理效果。