我国高技术产业集聚对地区收入差距的影响机制研究

吴孟珠 王佳雯

摘 要: 我国高技术产业集聚在带动区域经济增长的同时,也造成了地区收入差距的扩大,探讨高技术产业集聚对地区收入差距的影响机制具有重要意义。为此,基于我国2000-2016年的省级面板数据,运用产业集聚理论和多元回归分析方法,实证研究了我国高技术产业集聚对全国及东中西地区收入差距的影响,并以系统GMM估计进行稳健性检验。结果显示:全国和东部地区的高技术产业集聚能有效改善地区收入差距,中西部地区反之,但是西部地区的高技术产业集聚对地区收入差距的作用不显著。因此,在充分发挥高技术产业集聚对经济增长带动作用的同时,要关注其对地区收入差距带来的负面影响,注重宏观政策的区域性安排,推动区域经济协同发展。

关键词: 高技术产业; 产业集聚; 经济增长; 地区收入差距

中图分类号: F062.9 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2019.04.014

一、 问题的提出

改革开放以来,我国经济建设取得了显著成就,经济活动的空间集聚现象越来越普遍。以制造业为例,我国制造业集聚程度越来越高,已形成以东部沿海为中心、中西部地区为外围的“中心—外围”空间经济结构[1]。然而伴随经济发展,我国的地区收入差距问题并未明显改善,地区收入差距在短暂缩小后仍呈持续扩大趋势,如何缩小地区收入差距、实现区域协调发展是现实经济中亟需解决的重大难题。

Kuznets[2]最早提出了有关经济体内地区收入差距变化的倒“U”形假说,他认为地区收入差距随国家或地区经济水平的提升而先扩大后缩小。在国内有关地区收入差距的研究文献中,大多数观点是自改革开放后我国的地区收入差距变化呈现先减小后扩大的“U”型过程,形成原因涉及资源禀赋因素、地理因素、政策因素、经济结构因素等。而学者朱承亮[3]认为,中国地区收入差距的演变轨迹已由“先减小后增加”的“U”型趋势转化为了“先减小后增加再减小”的倒“N”形趋势,其中1990年和2003年为拐点,当前我国正处于地区收入差距逐渐缩小的阶段,这表明新世纪以来我国政府实行的西部大开发、中部崛起战略以及东中西部的产业转移與承接等系列政策有益于缩小区域发展差距,实现区域经济协调发展。

20世纪90年代以来,新经济地理学理论的发展为人们理解地区经济增长差异提供了新的视角,即经济活动的空间集聚现象是否会引起地区收入差距的变化,引起了从产业集聚视角考察地区收入差距形成机制的热潮[4]。Fujita&Hu[5]、范剑勇[6]认为经济活动的空间集聚会造成区域发展程度的差异从而产生地区收入差距,地区内产业集聚程度的不同是拉大我国东中西部地区发展差距的重要原因。雷鹏[7]认为产业集聚既具有促进区域经济增长的积极作用,也具有加剧地区发展差距的负面影响。而范剑勇、谢强强[8]认为产业集聚的形成会产生本地市场效应,本地市场效应机制的存在使得地区收入差距不会扩大。蔡武和吴国兵等[9]通过构建经济均衡模型证实产业集聚通过释放集聚效应,带来规模经济、知识溢出等正的外部性影响而带动区域经济的协同增长,有助于缓解地区收入差距。常远和吴鹏[10]对产业集聚的收入分配效应进行了实证研究,发现产业集聚有助于缩小收入分配差距且存在地区性差异和阶段性特征。目前,在产业集聚对地区收入差距具有何种影响这一问题上,学界尚未得出一致结论,且研究多局限于传统制造业及服务业领域,鲜有涉及我国的新兴产业——高技术产业的研究。高技术产业作为我国产业发展中的新兴产业与主导产业,其发展能够有效促进国家综合实力的增强、社会的技术创新、产业的改造升级及地区收入的提升等。

因此,本文立足于高技术产业,运用产业集聚理论分析高技术产业集聚对全国以及东中西部地区收入差距的影响机制并进行实证研究,在此基础上提出优化产业空间分布、缩小地区收入差距、实现区域协调发展的政策建议,这在当前我国构建包容性增长社会、促进经济可持续发展的背景下具有重大的理论与现实意义。

二、 高技术产业集聚与地区收入差距的变动分析

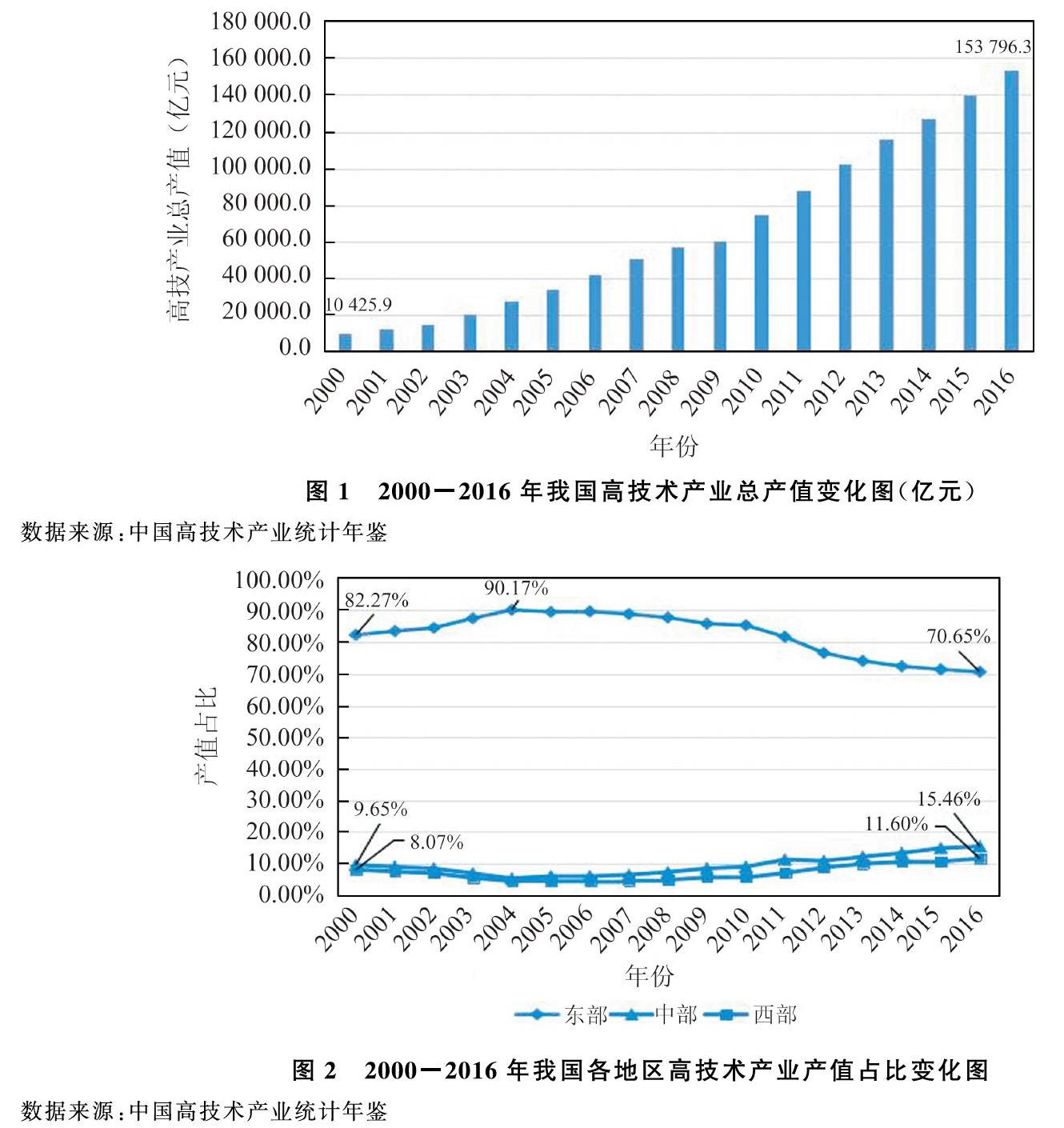

高技术产业是指知识和技术密集型、资源能量消耗少、具有高强度研发投入以及高风险高收益特征的产业,高技术产业通过技术创新与知识外溢效应带动相关产业发展,提升经济效益,是引领我国经济迈向高质量发展阶段的主要动力。近年来,我国高技术产业取得了长足发展,在国民经济总值中所占的比重越来越高。如图1所示,从2000-2016年,我国高技术产业总产值从104259亿元增长到超过150000亿元,占国民经济总值的比重由1040%提升到2067%。在2017年,我国高技术产业以两位数的增速发展,其中规模以上工业高技术产业增加值比2016年增长134%,高于同期规模以上工业68个百分点。高技术产业的快速发展增加了其在制造业中的占比,为传统行业的转型提供了技术支持,有助于改善我国产业发展的技术结构、劳动结构、资本结构以及环境结构,对经济增长产生突破性的带动作用。

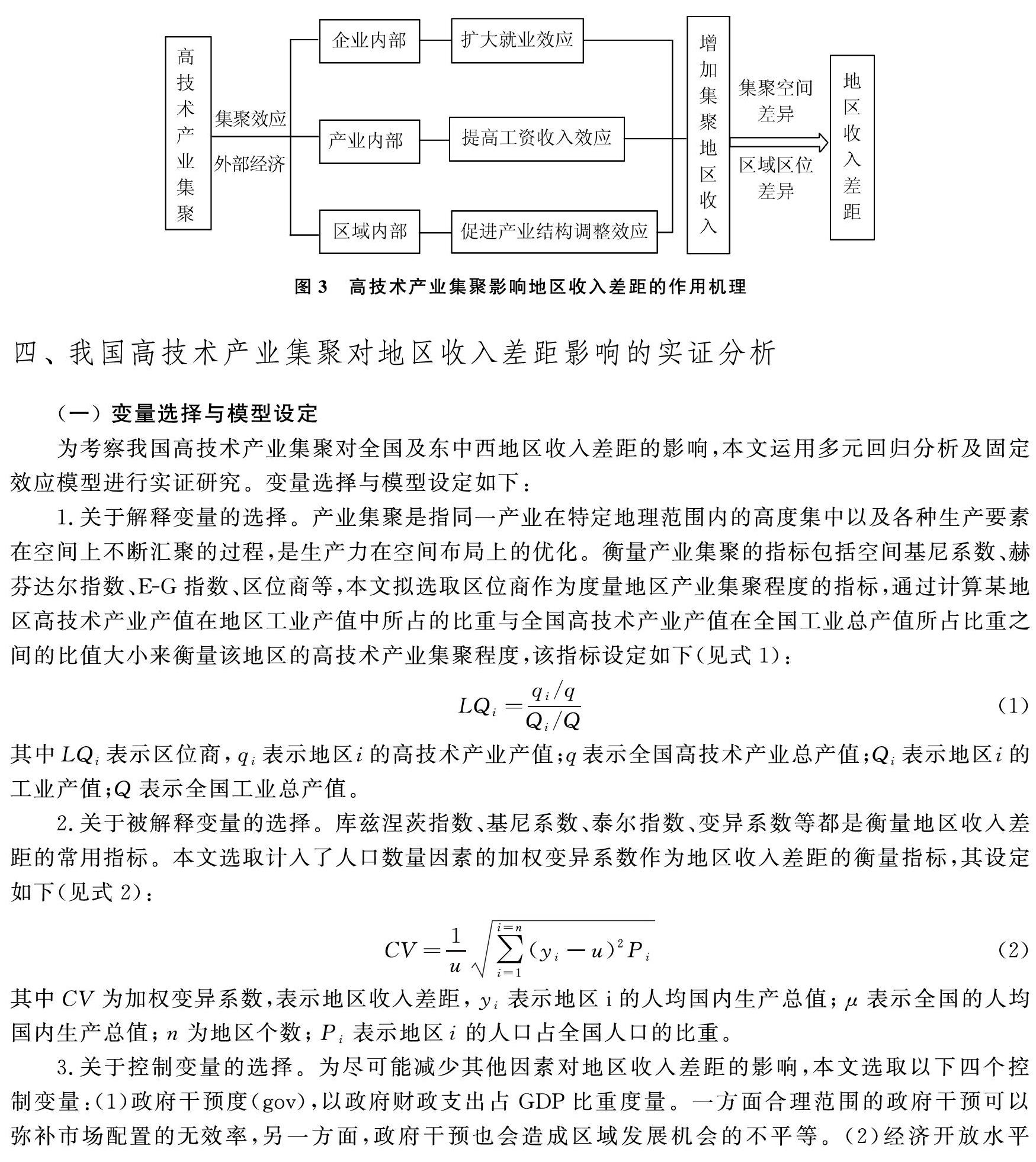

同时,随着经济体制的完善以及市场一体化程度的提高,我国高技术产业的空间集聚特征日益明显。如图2所示,2000-2016年,我国东部地区高技术产业产值在全国高技术产业总产值中的占比呈先升后降的倒“U”型变化趋势,在2004年达到最高占比9017%此后逐年下降,但是截至2016年东部地区高技术产业产值在全国高技术产业总产值中的占比仍高达7065%,显著高于中西部地区;2000-2016年,我国中西部地区高技术产业产值在全国高技术产业总产值的占比呈现先降后升的“U”型趋势,在2004年后占比逐渐增加到10%以上,说明我国在21世纪初实行的西部大开发、中部崛起等发展战略颇具成效,促进了中西部地区的产业承接以及落后产业的改造。然而我国三大区域内高技术产业产值占比仍存在很大差异,这种高技术产业空间分布的不平衡通过影响区域内的就业结构、收入结构、产业结构等造成地区发展程度的差异,从而拉大地区收入差距。

近年来,国家实施的系列战略举措使各区域经济都取得了长足发展,全国以及东中西三大地区的人均国内生产总值逐年增加。从2000-2016年,全国及东、中、西部地区的人均生产总值分别由794200元、1143906元、596342元、442039元增加到53 98000元、75 43012元、45 65822元、39 76339元,相比2000年分别增加了58倍、56倍、67倍与80倍。与此同时,三大地区之间的发展差距在扩大,地区经济发展不平衡、不充分的矛盾日益凸显。对比2000至2016年,东部与西部地区人均国民产值差值由7019元扩大为35 667元,我国东中西部地区的人均生产总值差距不断拉大,同时中西部地区人均国民生产总值与全国平均水平的差值也在增加。由此可知,尽管自20世纪90年代以来国家在经济政策方面注重了区域的协调发展,如实施西部大开发、中部崛起等战略举措,我国地区收入差距不断拉大的事实似乎并不容易被扭转。

综上可知,近年来我国高技术产业在迅速发展同时集聚现象越来越明显,高技术产业集聚产生的经济发展效应、技术进步效应等有力推动了地区经济增长;另一方面,高技术产业集聚所产生的集聚效应与外部经济随着距离的增加而减弱,在拉大区域内中心-外围收入差距的同时也加剧了东中西地区之间收入差距的扩大。

三、 高技术产业集聚影响地区收入差距的机制分析

产业集聚即空间外部性,英国经济学家马歇尔最早提出了这一概念,他认为企业为追求外部规模经济而集聚[11]。产业集聚通过释放集聚效应促进区内经济发展,其集聚效应主要表现为企业为利用多种经济活动和技术水平专业化带来的积极影响,而向某一地区聚集使劳动力、资本、技术等核心生产要素不断集中,逐渐形成相同或类似产业集群,进而产生规模经济以及知识溢出效应,促使区域内部生产效率提高并带动区域经济协调发展[12]。在理论上,产业空间分布的不同使得地区发展程度不同,集聚区内受益于高技术产业集聚效应而获取技术进步、产业结构调整、劳动报酬提升,从而增加集聚区内经济收入;另一方面,集聚效应有一定的辐射范围且辐射强度随着距离增加而衰减,且距离经济活动中心越远其经济发展越相对滞后,由此会造成集聚中心与集聚外围之间的发展差距越来越大。但是,当产业集聚发展到一定程度时,受制于市场拥挤效应产业的空间集聚将作出适应性调整而向邻近地区转移与扩散,通过知识溢出效应、产业关联效应等加强中心与外围地区的经济联系,为外围地区注入新的发展动力而逐步缩小地区发展差距[13]。可见,产业集聚水平与地区收入差距之间大致呈现倒“U”形的变动关系,最初,产业集聚会拉大地区间的发展差距,但是产业集聚发展到一定程度后,地区间的发展差距又趋于缩小。

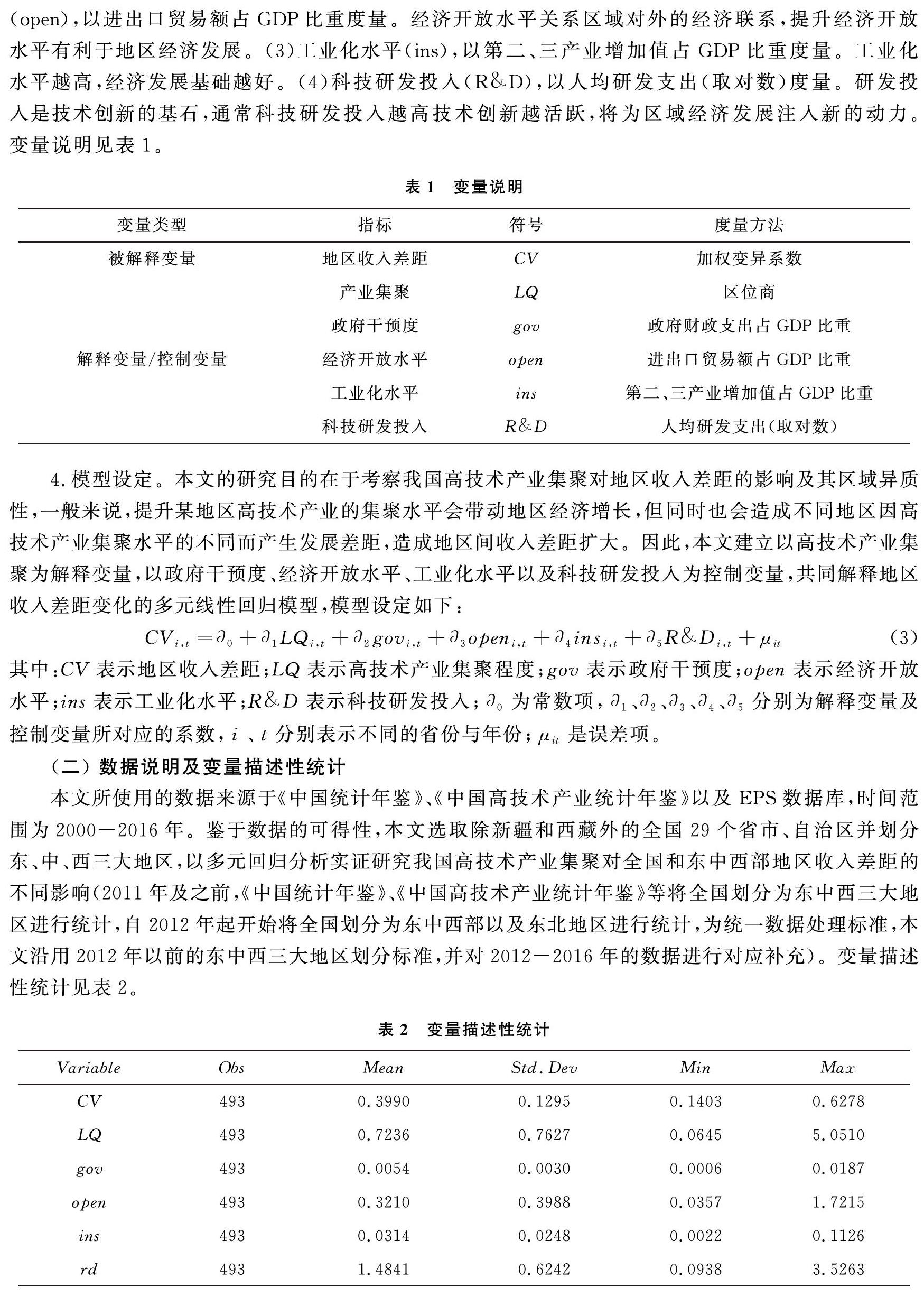

在信息经济时代,高技术产业作为技术创新的活跃部门,已成为实现经济可持续发展新的增长点,是推动国民经济迈向高质量发展阶段的重要动力。截至2016年,我国高技术产业总产值超过15万亿元,在国民经济生产总值中所占比重超过20%;且高技术产业产值的年增长率为988%,高于同期国民生产总值的增速。现阶段,我国高技术产业在取得长足发展的同时集聚程度越来越高,对區域经济发展带来的影响不容忽视。高技术产业集聚通常是以区位优势、要素集聚、经济活动集聚为基础形成的产业体系,通过集聚效应、外部经济作用于企业、产业以及区域内部,对集聚区的就业、工资收入以及产业结构产生影响,高技术产业集聚影响地区收入差距的作用机理如图3所示。高技术产业集聚一方面带来更多的就业机会从而提升区域就业水平,另一方面也由于产业的高附加值特征增加劳动报酬,提高区域内的收入水平;同时通过技术溢出与知识创新促进产业结构调整,带动集聚区内部经济增长,并缩小地区内部收入差距。而我国地域辽阔,东中西地区的地理区位、资源禀赋、技术资本等要素都有很大差异,以及改革开放时实行的沿海-内陆地区非均衡发展战略,使东中西三大地区的高技术产业集聚水平存在显著差异,从而导致了地区发展的不均衡,地区间的收入差距因此加剧。

值得注意的是,高技术产业集聚对地区内经济发展的影响并非完全正向,当大量生产要素过度集聚于某地区时,集聚不经济便会对区域的协调发展产生负面影响[14]。通常情况下,不同地区的区位条件、生产要素规模、经济基础结构等初始要素禀赋存在不同,高技术产业集聚以及当前集聚水平对地区收入差距的影响也有所不同。基于我国实际,本文对高技术产业集聚效应的研究尚未考虑集聚不经济。在当前经济发展背景下,有必要考察我国高技术产业集聚对地区收入差距具有何种影响及其影响程度,这成为本文进行实证研究的动机。

四、 我国高技术产业集聚对地区收入差距影响的实证分析

(一) 变量选择与模型设定

为考察我国高技术产业集聚对全国及东中西地区收入差距的影响,本文运用多元回归分析及固定效应模型进行实证研究。变量选择与模型设定如下:

1.关于解释变量的选择。产业集聚是指同一产业在特定地理范围内的高度集中以及各种生产要素在空间上不断汇聚的过程,是生产力在空间布局上的优化。衡量产业集聚的指标包括空间基尼系数、赫芬达尔指数、E-G指数、区位商等,本文拟选取区位商作为度量地区产业集聚程度的指标,通过计算某地区高技术产业产值在地区工业产值中所占的比重与全国高技术产业产值在全国工业总产值所占比重之间的比值大小来衡量该地区的高技术产业集聚程度,该指标设定如下(见式1):LQi=qi/qQi/Q

(1)其中LQi表示区位商,qi表示地区i的高技术产业产值;q表示全国高技术产业总产值;Qi表示地区i的工业产值;Q表示全国工业总产值。

2.关于被解释变量的选择。库兹涅茨指数、基尼系数、泰尔指数、变异系数等都是衡量地区收入差距的常用指标。本文选取计入了人口数量因素的加权变异系数作为地区收入差距的衡量指标,其设定如下(见式2):CV=1u∑i=ni=1(yi-u)2Pi

(2)其中CV为加权变异系数,表示地区收入差距,yi表示地区i的人均国内生产总值;μ表示全国的人均国内生产总值;n为地区个数;Pi表示地区i的人口占全国人口的比重。

3.关于控制变量的选择。为尽可能减少其他因素对地区收入差距的影响,本文选取以下四个控制变量:(1)政府干预度(gov),以政府财政支出占GDP比重度量。一方面合理范围的政府干预可以弥补市场配置的无效率,另一方面,政府干预也会造成区域发展机会的不平等。(2)经济开放水平(open),以进出口贸易额占GDP比重度量。经济开放水平关系区域对外的经济联系,提升经济开放水平有利于地区经济发展。(3)工业化水平(ins),以第二、三产业增加值占GDP比重度量。工业化水平越高,经济发展基础越好。(4)科技研发投入(R&D),以人均研发支出(取对数)度量。研发投入是技术创新的基石,通常科技研发投入越高技术创新越活跃,将为区域经济发展注入新的动力。变量说明见表1。

4.模型设定。本文的研究目的在于考察我国高技术产业集聚对地区收入差距的影响及其区域异质性,一般来说,提升某地区高技术产业的集聚水平会带动地区经济增长,但同时也会造成不同地区因高技术产业集聚水平的不同而产生发展差距,造成地区间收入差距扩大。因此,本文建立以高技术产业集聚为解释变量,以政府干预度、经济开放水平、工业化水平以及科技研发投入为控制变量,共同解释地区收入差距变化的多元线性回归模型,模型设定如下:CVi,t=0+1LQi,t+2govi,t+3openi,t+4insi,t+5R&Di,t+μit

(3)其中:CV表示地区收入差距;LQ表示高技术产业集聚程度;gov表示政府干预度;open表示经济开放水平;ins表示工业化水平;R&D表示科技研发投入;0为常数项,1、2、3、4、5分别为解释变量及控制变量所对应的系数,i、t分别表示不同的省份与年份;μit是误差项。

(二) 数据说明及变量描述性统计

本文所使用的数据来源于《中国统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》以及EPS数据库,时间范围为2000-2016年。鉴于数据的可得性,本文选取除新疆和西藏外的全国29个省市、自治区并划分东、中、西三大地区,以多元回归分析实证研究我国高技术产业集聚对全国和东中西部地区收入差距的不同影响(2011年及之前,《中国统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》等将全国划分为东中西三大地区进行统计,自2012年起开始将全国划分为东中西部以及东北地区进行统计,为统一数据处理标准,本文沿用2012年以前的东中西三大地区划分标准,并对2012-2016年的数据进行对应补充)。变量描述性统计见表2。

(三) 回归结果分析

1.平稳性检验。为了避免由于变量的非平稳性而产生“伪回归”问题,首先借助于Eviews72进行平稳性检验(进行相同单位根检验LLC以及不同单位根检Fisher-ADF),结果如表3所示:

从表3可知,变量CV、LQ、Gov、Open、Ins、R&D都无法通过单位根检验,表明它们都是非平稳时间序列。进行一阶差分后变量均在1%的显著水平上通过检验,满足一阶差分平稳过程。

2.协整检验。由于变量均是非平稳的,为检验变量之间是否存在长期稳定的关系,进一步进行协整检验(对变量进行Kao检验以及Johansen-Fisher检验)。结果如表4所示。

从结果来看,Kao检验中,各变量都在1%的显著水平上通过了显著性检验,Fisher检验中,至多有五个协整关系的显著检验也在1%的显著水平上通过了检验,表明变量之间存在长期稳定的协整关系,可以进一步进行回归。

3.回归结果分析。根据Hausman检验结果,本文采用固定效应模型优于随機效应模型。全国及东中西部地区层面的回归结果如表5所示。

结合表5第一列数据可知:就全国而言,高技术产业集聚水平(LQ)的估计系数为-00160且在1%的水平上显著,表明当前我国高技术产业集聚水平的提升能有效改善全国总体上的地区收入差距问题。现有研究表明,高度的产业集聚在促进中心地区快速发展的同时会造成外围地区的相对贫困,产业集聚水平较高的地区更能聚集优质资源,吸引大量生产要素流入,增强经济中心地区的发展活力,而产业集聚程度较低的地区在资源竞争中处于不利地位,将进一步拉大“中心—外围”地区发展差距。而文中以全国总体为样本的实证结果却表明,当前高技术产业集聚水平的提升有助于缩小我国地区收入差距。改革开放后,我国市场的自由度不断提升,劳动力以及资本等生产要素在各个经济部门、全国各区域的流动性日益增强,加强了全国区域经济活动的联系;全国总体上高技术产业集聚水平的提升能促进技术创新与产业结构升级,更大程度发挥产业集聚效应与知识溢出效应,加强区域联系从而推动经济的协调发展。在四个控制变量中,政府干预度(gov)、科技研发投入(R&D)的估计系数分别为-131171、-01321,均在1%的显著水平上通过检验,表明政府干预度以及科技研发投入对地区收入差距有显著的负向作用,其中政府干预度的影响程度最大。说明适度范围内加强政府干预可以加强东中西部三大地区的经济联系,提升资源配置效率,促进区域均衡发展,从而缩小全国水平上的地区收入差距。

结合表5中后三列数据可知:就东部而言,该地区的高技术产业集聚(LQ)的估计系数为-00217并在1%的水平上显著,表明东部地区高技术产业集聚水平的提升可以缩小地区收入差距。东部地区区位优势明显,经济基础好,较高水平的高技术产业集聚使产业的前后向联系更紧密,释放的集聚效应更强、外部效应更大、辐射范围更广,有效带动“中心—外围”区域经济的协同增长,从而在总体上提高东部地区的发展水平并缩小地区收入差距。对中部而言,高技术产业集聚水平(LQ)的估计系数为00539且在1%的水平上显著,表明中部地区当前高技术产业集聚水平(LQ)对地区收入差距存在正向影响。相对于东部地区,中部尚处于产业集聚的初级阶段,对外围区域的辐射带动能力有限,并且产业集聚的形成需要大量吸收来自外围的生产要素,使外围地区因丧失优势资源而处于低水平的发展状态,进而拉大了“中心—外围”的发展差距。对西部而言,高技术产业集聚(LQ)使地区收入差距趋于扩大,但这一结果在统计上不显著(见表5最后一列数据)。与中部和东部地区比较,西部地区资源分布更为不均,产业集聚水平更低,经济基础更薄弱,尤其以牺牲外围的经济利益为代价换取集聚中心的形成与发展,因此当期高技术产业集聚水平的提升会导致西部地区收入差距的扩大,但是这一结果在统计上不显著的原因可能是21世纪以来政府实施的西部大开发战略为西部地区发展提供了新的机遇,又使各省发展趋于均衡。在四个控制变量中,政府干预度(gov)、科技研发投入(R&D)的估计系数分别为-175087、-01132,经济开放水平(open)、工业化水平(ins)的估计系数分别为01075、42750,且均在1%的水平上显著,表明在市场化程度较低的西部地区,合理范围内的政府干预度的加强、科技研发投入的增加有助于缩小地区收入差距;而当前对外开放水平与工业化水平的提升则暂时推动了西部地区收入差距的扩大。

(四) 稳健性检验

高技术产业集聚是以区位优势、要素集聚、经济活动集聚为基础形成的产业体系,通过集聚效应、外部经济作用于地区的就业结构、收入结构、产业结构与经济增长,进而对地区收入差距产生影响,这通常是一个长期过程。然而静态的面板模型无法反映变量的滞后影响,因此本文参照王云航[15]的做法在静态面板模型中引入因变量的滞后项,生成动态面板模型如(4)所示,并采用系统GMM方法对模型进行稳健性检验,回归结果如表6所示。CVi,t=0+1CVi,t-1+2LQi,t+3govi,t+4openi,t+5insi,t+6R&Di,t+μit

(4) 由表6可知,地区收入差距的滞后项CVi,t-1对地区收入差距CVi,t的影响显著为正,表明各变量对于地区收入差距的影响具有明显的滞后影响。从全国与地区层面讲,动态面板模型中各解释变量的系数相对于静态模型的估计系数有所增大,但是符号基本保持不变,其中全国与东部地区当前高技术产业的集聚水平的提升有利于縮小地区收入差距,中部地区当前高技术产业的集聚水平的提升将扩大地区收入差距,对西部地区而言高技术产业的集聚水平对地区收入差距的影响尚不显著且相对影响较小,模型(3)与模型(4)具有相一致的结论,说明回归结果具有一定的稳健性。

五、 结论与启示

地区收入差距是反映社会和谐、区域协调的重要指标,缩小地区收入差距、促进区域经济协调发展是新时代建设的重要目标之一。本文以产业集聚为核心解释变量,并选取政府干预度、经济开放水平、工业化程度、科技研发投入作为四个控制变量,构建省级面板数据计量模型来考察我国高技术产业集聚地区收入差距的影响。实证结果表明:就全国而言,提升当期高技术产业的集聚水平有助于缩小地区收入差距;就区域而言,东部地区收入差距与当期高技术产业集聚水平呈负相关,中部地区收入差距与当期高技术产业集聚水平呈正相关,西部地区收入差距与当期高技术产业集聚水平虽呈正相关但在统计上不显著。解释变量与控制变量对地区收入差距的影响均存在区域性特征,其中全国层面与东部地区情况相似,中部与西部地区情况较为一致。

由上可知,我国高技术产业集聚对不同地区的经济协调发展具有不同的影响,为优化高技术产业的空间分布、缩小地区收入差距,本文得出以下启示:

(1) 以各区域产业集聚的发展现状为基础,因地制宜、有选择地促进各区域产业集聚的形成与发展。各级政府应立足区域基础,合理利用区域的地理位置、自然资源、人力资本等区位优势,提升区域产业集聚水平。

(2) 发挥高技术产业集聚对缩小地区收入差距的积极作用,同时防控高技术产业集聚对中西部地区收入差距的负面影响,利用产业集聚释放的规模经济效应、知识溢出效应、收入分配效应,加强区域间生产要素的流动以及产业间的前后向联系,促进各区域经济协调发展。

(3) 此外,加强政府干预、提升经济开放与工业化水平、增加科技研发投入并不能缩小所有地区的收入差距,政策出台应考虑区域差异性以缩小地区收入差距。

[参考文献]

[1] 谌莹.中国制造业集聚影响地区收入差距研究[D].长沙:湖南大学,2012.

[2] Kuznets S.Economic Growth and Income Inequality[J].The American Economic Review,1955,45(1):1-28.

[3] 朱承亮.中国地区经济差距的演变轨迹与来源分解[J].数量经济技术经济研究,2014(6):36-54.

[4] 覃一冬,张先锋.空间集聚会扩大地区收入差距吗[J].当代财经,2014(5):15-24.

[5] FujitaM,Hu D.Regional Disparity in China1985-1994:The Effects of Globalization and Economic Liberalization[J].The Annals of Regional Science,2001,35(1):3-37.

[6] 范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势:兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学,2004(6):39-51,204-205.

[7] 雷鹏.制造业产业集聚与区域经济增长的实证研究[J].上海经济研究,2011(1):35-45.

[8] 范剑勇,谢强强.地区间产业分布的本地市场效应及其对区域协调发展的启示[J].经济研究,2010(4):107-119.

[9] 蔡武,吴国兵,朱荃.集聚空间外部性、城乡劳动力流动对收入差距的影响[J].产业经济研究,2013(2):21-30.

[10]常远,吴鹏.产业集聚对收入分配的影响机制与效应差异分析[J].产经评论,2018,9(6):66-78.

[11]N.Gregory Mankiw.Principles of Economics[M].London:South-Western College Pub,1890.

[12]陈勇,柏喆.技能偏向型技术进步、劳动者集聚效应与地区工资差距扩大[J].中国工业经济,2018(9):79-97.

[13]王奕鋆.金融发展、高端制造业集聚与地区经济发展差距:基于新经济地理学的分析框架以及来自中国31省市的证据[J].经济问题探索,2017(6):129-137.

[14]赵磊.旅游产业集聚会影响地区收入差距吗?:基于中国省际面板数据的门槛回归分析[J].旅游科学,2013,27(5):22-41.

[15]王云航,彭定贇.创新驱动视角下高技术产业对经济增长的影响研究[J].北京邮电大学学报:社会科学版,2019,21(1):38-47.

(責任编辑 王婷婷)

Abstract:While Chinas high-tech industry clusters drive regional economic growth,it also causes regional income gaps to deteriorate.It is of great significance to explore the impact mechanism of high-tech industry agglomeration on regional income gaps.To this end,based on the provincial panel data from 2000 to 2016 in China,the industrial agglomeration theory and multiple regression analysis methods are used to empirically study the impact of Chinas high-tech industry agglomeration on the income gap between the whole country and the eastern,central and western regions.We also carry out the robustness test with the systematic GMM estimation.The results show that the accumulation of high-tech industries in the whole country and the eastern region can improve the regional income gap,while the central and western regions are the opposite,but the concentration of high-tech industries in the western region has no significant effect on the regional income gap.Therefore,while giving full play to the role of high-tech industry agglomeration in promoting economic growth,we should also pay attention to its negative impact on regional income gap,focus on regional arrangements for macroeconomic policies,and promote coordinated regional economic development.

Key words:high-tech industry; industrial agglomeration; economic growth; regional income gap