打假IPV9:“伪创新”背后充满谎言

文/首席主笔 张彤

“数字域名”不是互联网,而是多此一举,“断网保安全”也只是一厢情愿,这样的“伪创新”必须打假

牟承晋的《再谈事实胜于雄辩——IPV9创新与科技界打假》讲了两件事:一是着力鼓吹IPV9对未来互联网研究的重要贡献,是我国网络产业、网络安全创新发展的唯一出路。二是强调对IPV9的“打假”,是中国整个科技界的无知、狭隘、偏见,是不公允不正派的“本本主义”和“不正之风”,将造成“难以挽回的大错”。真的是这样吗?

“十进制网络”无创新可言

我们不妨先来看看IPV9到底有哪些“贡献”。IPV9对外发布的技术内容核心是其获得的两项专利:联网计算机用十进制算法分配计算机地址的总体分配方法(CN02135182.6)和采用数字码给上网计算机分配地址方法(CN98122785.6)。这两项专利的核心技术是“十进制网络”。主要知识产权在于使用“十进制”的地址编码方式,即用0~9的阿拉伯数字作为IP地址的唯一标识,并将十进制作为网络地址文本的表示方法。

技术层面,现有的互联网体系采用的是分层结构,其中IP地址作用在网络层和传输层,域名地址作用在应用层,MAC地址作用在物理层和数据链路层,这些地址所采用的格式都是标准和各种协议支持的。其中除了域名地址以外,其他的都是二进制数字,但是在表示时,我们可能见到过十进制和十六进制。域名地址除了特殊的根域名,其余的位置本身都可以采用纯数字,如163.com。其他的地址中出现的字母是十六进制表示的方法。因此所谓的“采用全数字编码为计算机分配地址”本质是把现有IP地址对应字母的换一组数字而已,根本无创新可言。

“数字域名”纯属多此一举

IPV9另一个关键概念是“数字域名”,其最核心的变化是域名地址的“十进制”表达,所有网址都以一串绝对数字存在。IPV9用户通过输入类似于今天人们常用的“电话号码”来登录和访问网站。数字域名如“123456”取代www.abc.com类的域名,实属多此一举,域名不过是IP地址的代号,其本意是为了方便人们记忆。在访问网络时,服务器将IP地址映射成域名,用户输入域名,然后,服务器对域名进行解析,再转换回IP地址。IPV9把域名换回数字,数字域名显然不便记忆,可以想象,人们使用类似“电话号码”的数字域名上网,先要像查字典一样,检索数字域名地址“黄页”,然后再挨个输入一长串数字,这将严重影响上网体验。

清华大学教授李星认为,在技术上,IPV9在协议层仍然使用的是IPv4、IPv6的底层技术,不同的只是域名的表达方式。IPV9的包头结构与IPv6几乎是一样的,区别只是将源地址和目标地址从16位增加到2048位,其他的几乎全部是山寨IPv6。另外,IPV9在数据包传输上增加了时间戳,以决定什么时间传输的数据包是有效的,还加了一个鉴别码的设计,以解决数据包加密的问题。这些所谓的技术创新不过是常用的方式,既没有先进性,也没有独创性,根本可有可无,无所谓创新,更谈不上自主。因此,所谓的数字域名专利,是申请人不懂互联网的体系结构,不明白IP地址和MAC地址中字母的含义,不明白域名产生的原因,所“研发”的一种“实用新型”而已。

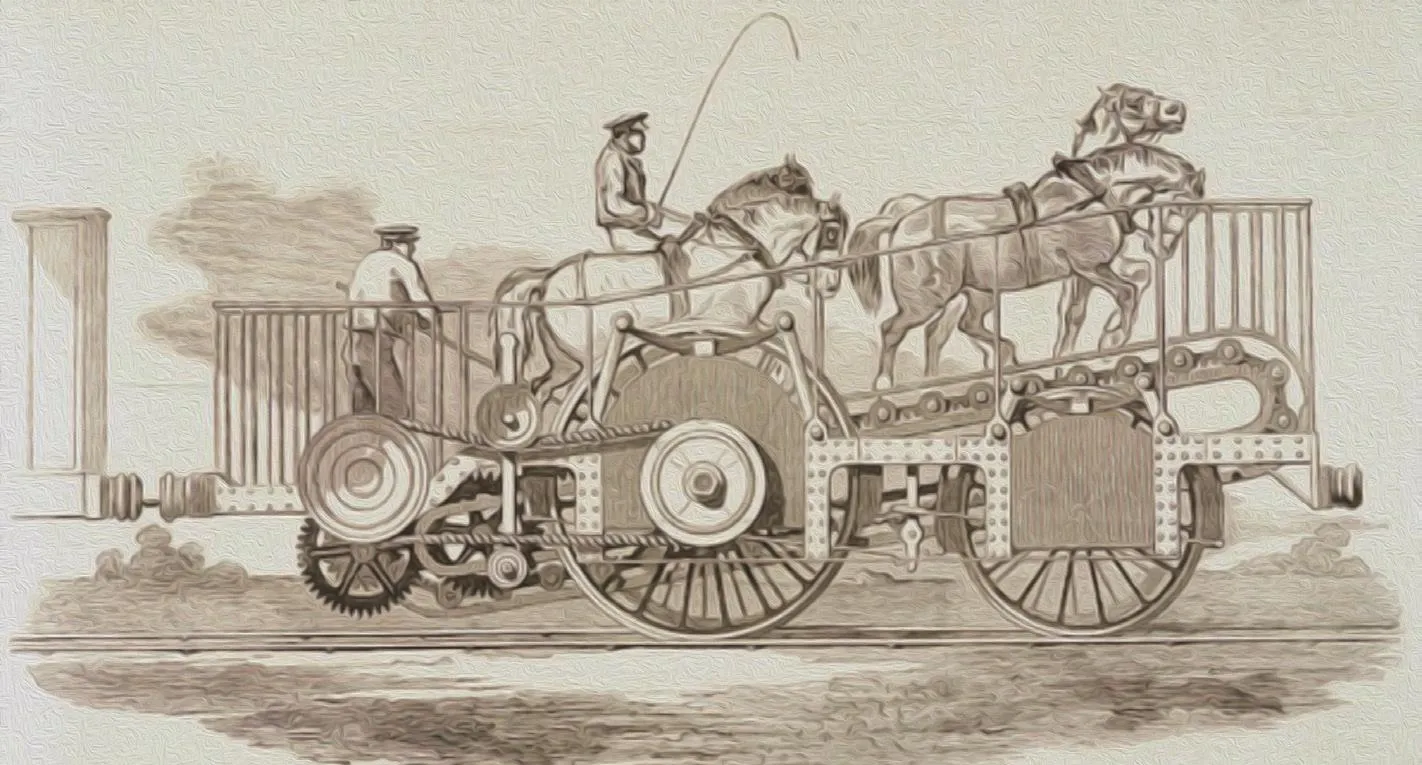

IPV9的专利申请不禁让人联想起历史上一项著名的奇怪专利“Impulsoria”。Impulsoria主要是由在跑步机上的马驱动的,这种设备被认为比蒸汽机车便宜得多,因此曾经真实投入生产,成车动力2到4马力,最高以每小时20英里的速度行驶。这一类的专利在现实中是大量存在的,并不能说明什么问题。

奇怪的专利“Impulsoria”

一厢情愿的拿美国“专利”说事

互联网协议的代际分割只能从互联网的传输格式进行划分,如果传输格式没有变化,互联网的本质就没有改变。牟承晋鼓吹的“革命性技术创新”的专利以及得到美国联邦专利与商标局正式授权,并不意味着这个专利会被推广使用,美国专利局仅仅是承诺对一项专利给予保护,对于其能否应用在实际的场景中并不关心,也不意味着美国肯定和承认IPV9。《采用全数字编码为计算机分配地址》终究只能像牟文中自己所说的,是一个技术构想而已,完全不可能融入到现有的互联网体系结构中去。至于作者认为美国已经支持了IPV9,只是一厢情愿罢了。

IPV9的“[”和“:”,是缺乏基本常识的沾沾自喜

牟文宣称:“谢建平技术团队在上世纪九十年代初起步研发IPV9后,很快就发现中文和英文冒号的细微区别所产生的影响,并认真剖析了这个问题。通过重新编码、定义和编程,反复实验、探索,较早选择和确定采用‘[’和‘]’为IPV9的安全分隔符,并率先获得版权(著作权)”。据此,牟承晋提出从公开采用和获得著作权的时间顺序来看,IPv6有盗版、剽窃IPV9知识产权的嫌疑。

首先,文中所谓的“中文冒号和英文冒号的碰撞”,不知从何谈起?美国在研发IPv6过程中,为什么要使用中文字库和输入法?为什么一定要选用“中文”的冒号作为分隔符?众所周知,IP地址端口号前面的冒号是ASCII码,中文冒号根本无法识别。“碰撞”说显然是作者缺乏计算机科学常识的表现。

“[”和“]”的引入,是因为IPv6的IP地址格式中的“:”,与端口号前面采用的是同样的符号。为了避免端口号被误认为是IPv6的IP地址的一部分,才使用“[ ]”进行分隔。这是RFC在修订过程中的一个必要过程,且RFC2396中方括号的运用根本不是文中所提到的分隔符。RFC2396文档中明确定义“为了在一个URL中使用一个文本IPv6地址,文本地址应该用符号‘[’和‘]’来封闭。”文档包括了一个对在RFC2396[URL]被定义的统一资源标识符中的一般性语法的更新。为了这个预定目标,该文档明确定义了IPv6地址的语法规则并允许在统一资源标识符中使用“[”和“]”符号。

清华大学教授李星在认真研究了IPV9的有关资料后指出,中国IPV9与IETF对外公布的RFC1606中的IPV9以及RFC1347中的TUBA没有任何直接的技术关联,更多是概念上的盗用。互联网倡导的是开放的、以标准为主的发展思路。而中国IPV9强调自成体系,以专利为主,这明显有违于IETF的宗旨,所以目前的中国IPV9不可能是国际认可的IETF的IPv9。另外,中国IPV9既不承认IETF的游戏规则,又要盗用IETF的协议编号,冒充国际标准,有混淆视听的嫌疑。

伪创新与伪安全才真正该被打假

IPV9到底有没有创新?IPV9公布的技术细节包括:IPV9 采用256 位地址;IPV9 采用分层的地址结构,包括地址类别、顶级聚合、下一级聚合、站点聚合和主机标识等方案;IPV9 协议的安全性通过支持IPSec 系列协议实现;IPV9 支持QoS;同时支持多路由协议。

描述一个网络协议最关键的问题是报文格式、地址和路由结构。从以上描述的IPV9 的技术细节可以看出,除了作者异想天开地把地址长度从IPv6 的128 位延长到 256 位,包头的信源和信宿地址相应必须延长。IPV9相比IPv6的RFC 2460以及其他相关RFC,没有任何创新。

但是,IPv6 的包头是40个字节,其中的32字节都是用于放置信源和信宿地址的,已经占用了80%的报头开销。IPV9 采用256位地址,至少要有64字节的信源信宿地址,加上其他的内容,IPV9的开销相当大,这个协议如何工作?

数字游戏很容易,但科学研究是系统工程,需要通过严谨的工程设计和测试,更需要经得起大规模应用的检验,这是问题的关键,也是真正的科学研究和“民间发明”本质的区别。

斯诺登事件使网络空间安全成为全世界的焦点。中国工程院院士、清华大学教授吴建平指出,互联网体系结构受制于人是没有网络安全可言的。真正解决问题的途径只能是深化对互联网体系结构的了解,优化设计结构,通过对关键变量实现合理控制,使网络安全体系得到本质的改善。

互联网体系结构非常复杂,RFC1958规定了互联网的基本设计原则,包括:

网络协议必须适应异种机之间的互联。

选择某一个方法(靠标准)。

具有很好的扩展性。

性能、成本和所能实现的功能的平衡点。

保持简单性。

模块化。

不要等待找到完美的解决方案。

尽量避免选项和参数。

在发送时应严格,在接收时应宽容。

小心处理自己没有请求而收到的分组。

避免循环依赖性。

对象应该能够自我描述。必须使用由IANA授权所使用的编码。

任何协议都应使用统一术语、注释、比特和字节顺序。

只有当几个能够运行的程序实现后,Internet的协议才能成为标准。

RFC1958明确了互联网是一个不断演进发展的网络,很难“一张蓝图绘到底”,因此解决网络空间安全问题就必须有发展的眼光,以发展促和谐。吴建平指出,互联网安全问题是由现有网络的体系结构设计缺陷造成的,因此网络空间安全与互联网体系结构是共生的关系,从互联网体系结构入手解决网络安全是最有效的途径之一。

例如一直困扰互联网发展的重要安全隐患“IPv4网络地址无法溯源”问题,从互联网体系结构入手就可以得到有效的解决。IPv6的真实源地址认证技术,可以有效实现全网真实源地址验证与数据溯源,IETF的RFC5210是我国在国际上首次提出的“基于真实IPv6源地址的网络寻址体系结构”,也是在非中文相关的互联网核心技术领域,第一个以我国学者为主体署名的互联网RFC。基于真实源地址验证体系可以直接解决伪造源地址的DDoS攻击,比如Reflection攻击等;可以实现针对互联网流量的追踪,使得安全机制和网络管理更加容易;可以实现基于源地址的计费、管理和测量;可以为安全服务和安全应用的设计提供支持,从而大大提升互联网的安全性。

IPV9提出放弃IPv4和IPv6,全面部署IPV9,从而实现安全自建、自用、自主的网络“安全可控”理念。针对这一策略的可行性,中国科学院计算机网络信息中心钱华林研究员指出,IPV9与全球应用的IPv4/v6网络不能互通,等同于大规模的“局域网”,无异于中国互联网“自主”断掉与外界的通信。钱华林认为,设计一种具有全新报头结构的互联网通讯协议并没有什么难度,但新协议不能与现有网络兼容,“关起门的安全”是没有实际意义的。

习近平总书记强调“没有网络安全就没有国家安全”。互联网体系结构是我国网络核心技术的“命门”,也是最大的安全“命门”。下一代互联网给网络空间安全关键核心技术创新和发展带来了机遇,中国应该广泛参与国际互联网体系的科技合作和研究。深入参与互联网体系结构核心协议和国际标准的制定和开发,真正做到你中有我,我中有你,才能将“网络安全就是国家安全”落到实处。

执技术之牛耳,做创新之先锋,中国在世界信息化发展的浪潮中才能真正脱颖而出。只有成为互联网的贡献者,践行习近平总书记“人类命运共同体”的战略构想,才能让中国从网络大国真正成为网络强国。