传统村落小渔村景观设计文化研究

高昊天,李宜轩,谢博朗,褚兴彪

(广西大学,广西南宁 530004)

1 阳朔兴坪渔村概述

先秦时期,广西为壮族属地。因秦代攻打广西构筑灵渠并疏通长江、珠江水系。灵渠修成,北方汉族文化在广西有效传播。至两汉时期,水路逐渐从漓江、桂江延伸至南流江、北流江,汉文化在广西流播后桂林因其地理之便逐渐成为广西政治文化中心,并凝聚浓郁的地域文化。

小渔村位于桂林市东南部阳朔县以北20km 处。渔村地处漓江岸边,漓江流经兴坪镇,在此绕了一个大弯,形成了个河湾,名曰镰刀湾[1]。兴坪码头到渔村有2km 水陆,沿漓江西南蜿蜒而下在元宝榨对面便是渔村。兴坪渔村是漓江流域的一个半岛村,岛上土地平坦肥沃,背靠大山三面环水,形成一块完整的风水宝地。《葬经》中说:“宛委自复,回环重复,苦踞而候也,若揽而有也。欲进而却,欲止而深。来积止聚,冲阳和阴。土厚水深,郁草茂林。贵若千乘,富如万金。”就是说山上要有茂美的植被; 前面要有月牙形的池塘或者河流;水的对面还要有一个对景的案山,渔村基址正好处在这样一个山环水抱的中央,并且地势平坦,还要有一定的坡度且背山面水的格局[2]。

由于村庄地理位置坐落在漓江东岸,村前漓江环绕,故从漓江岸进村需要在兴坪镇码头摆渡过江,至今村民及游客进出村庄的主要方法仍是水路。据村民介绍有一条山路可以直接通向兴坪古镇,需绕过谷桶岩和中间崴两座山,步行需要1 个多小时才能出去,因进出渔村坐竹筏费用昂贵,笔者独自徒步走出了渔村到兴坪古镇,其间山路坎坷十分难走,最窄处仅有50cm左右,旁边一侧就是百米悬崖。

2 建筑形态

2.1 建筑群落

建筑群落作为古村落建筑布局的物质载体,承载着一个村落的历史文化记忆。渔村地居式院落的布局呈直线型,其中阡陌交通自然而然也是横平竖直的,具有良好的通达性也有利于风的流动。渔村中的二级道路呈“井”字状排列,相互交错贯通再汇聚于一级道路通向村口的码头,从物质上和漓江形成了一种维系关系。

2.2 单体建筑

渔村的建筑都是院落式的,首先院落式的建筑风水讲究的是有阴有阳。阳,有良好的采光和光照,天井即为阳;阴,看不到太阳的为阴,房子即为阴。此起彼伏,整体来看就是风水中的“阴阳调和”。

院落式建筑是地居式,来源于北方中原文化,而真正的广西建筑是干栏式建筑,把房屋建在离地面一定高度的地方,下面用梁柱支撑起整个房屋以防湿气,例如侗族和壮族的建筑都是干栏式建筑,对于建筑地方特色和民族特色的表现具有举足轻重的影响。院落式建筑的概念是“围合”,四面围合来界定土地,空间关系很清楚;而干栏式建筑是把房屋支撑起来,对于周围土地的界定不清晰,都是大家的,因此地居式建筑和干栏式建筑有着本质的区别。

地居式建筑界定清晰说明人和人的关系是清晰且受封建思想影响有其秩序性; 少数民族人与人的关系不需要界定那么清晰是因为其聚族而居,这片土地是属于一个族的,族群中没有“你和我”的概念,只有“大家”,如果“你”脱离族群将无法生活。以上说明渔村单体建筑所具有的秩序性,其根源来自儒家文化,而第一章村落界定的选址则是道家文化,由此说明小渔村的景观建设文化是儒道互补的文化,具有一定的研究价值。

3 建筑装饰

3.1 建筑装饰

3.1.1 直线和弧线型

建筑细节装饰的形式可概括为直线和弧线两种形式,即刚柔相济。在渔村中首先在门窗的纹样装饰构成上体现出直线和弧线的形式,并符合传统门窗在功能上的客观需求。在装饰上具有独特的形式美,既丰富了装饰文化内涵,又体现了渔村民众的生活情趣。其门窗装饰图案符合比例与尺度、统一与变化、对称与均衡的形式美法则,体现了门窗独有的寓意美纹样装饰。

门窗在古代的房屋装饰构成中,起着极为重要的作用。李渔甚至在《闲情偶寄》中这样描述门窗的重要性:“吾观今世之人,能变古法为今制者,其惟窗栏二事平。”在古时候,大至宫殿建筑,小至文人园林建筑,古人都将门窗视为能够显示自己审美标准的大事,而从室外可以直接看到,起到建筑“脸面”作用的门窗,更是成为建筑主人最为重视的装饰重点[3]。人们认识一座建筑,首先通过大门和门窗形状来感受建筑的气质和艺术风格,甚至建筑之主的才气或名气。

渔村传统门窗装饰设计原则,注重以统一之美作为整体主导,则细节适当变化,避免单调。如图1 所示,窗是镂空几何纹样的直线木雕与民俗审美意象的装饰组成,明快的直角使线条改变方向,纵横流动的分割把整个窗格组合成一个整体,统一使用直线作为组合的元素,适当改变线条方向,在组合数量方面疏密有致。同时,窗的视觉中心以内圆外方为基本图案,搭配以直线做装饰图案,刚柔相济、动静结合使整个隔扇门在统一面积分割和主题画面的基础上,在细微处做一些方向和设计元素的变化,使其产生变换与流动的效果,还体现出生命律动的审美及村民向圆满的审美心理。

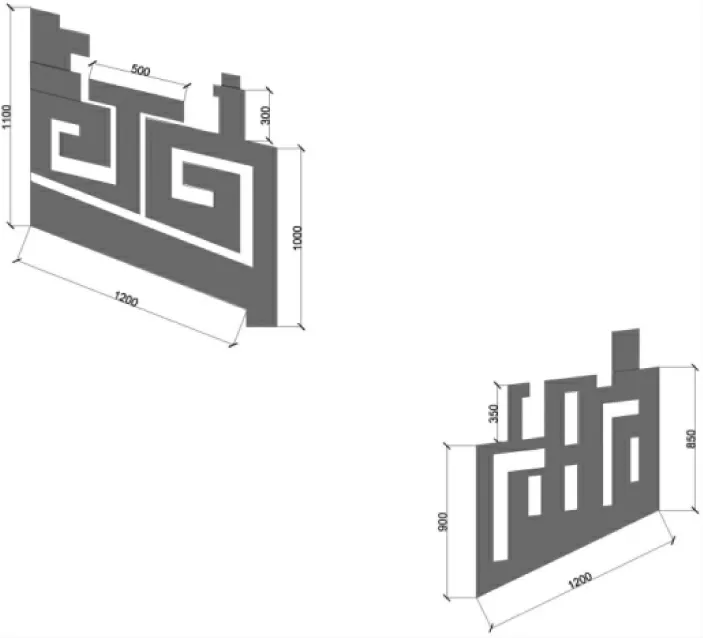

渔村门窗还注重对称与均衡的格律美和奇趣感。对称也是门窗装饰常用的手法。对称就是以中轴线为中心分成相等两部分的对应关系,给人大方和端庄的美感。在桂林民居门窗中常见对称的装饰纹样生成丰富多彩的图形,产生均衡协调的美,如图2 阳朔县兴坪古镇渔村琉璃传统花鸟纹漏窗,以吉祥纹样作装饰左右对称,产生稳定和谐之美,绿色的琉璃在灰色的墙面上展示出其生命力给人以美感,迎合了渔村居民的正面审美意象。图3“拐子龙纹”,又称“拐子纹”,起源于草龙纹,实质是龙纹的一种。其实,拐子龙纹是变体的龙纹,高度简化的龙头,而龙身为回纹与卷草纹的结合体,这种式样是最常见的拐子龙纹。线条横竖分明的回纹与弯曲翻转的卷草纹巧妙地结合在一起并具有一定的 弧度,使拐子龙纹增添了几分柔和,避免了直角线条呆板僵硬,又恰当地凸显了纹饰的硬朗、挺拔,因此拐子龙纹是刚柔并济的图案纹饰。

图1 直弧线窗

图2 琉璃传统花鸟纹漏窗

图3 拐子纹和合窗

3.1.2 人居精神

在渔村有很多体量虽然稍微偏小但雕刻的纹理更细致并具有一定文化底蕴的精致饰物,展现出人们对美好生活向往的民俗心理,这种对美好事物不懈追求的精神不但满足了和谐社会建设的需要,同时也对现代设计具有重要的借鉴意义,因此折射出当地特有的地域性人居精神[4]。

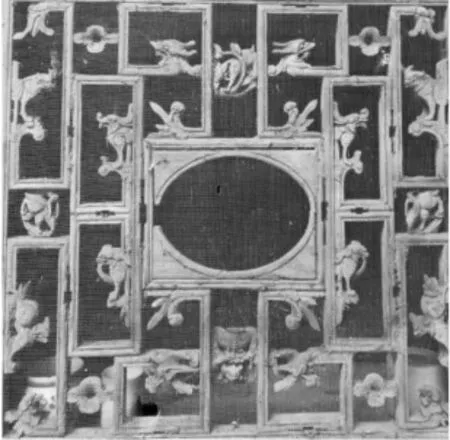

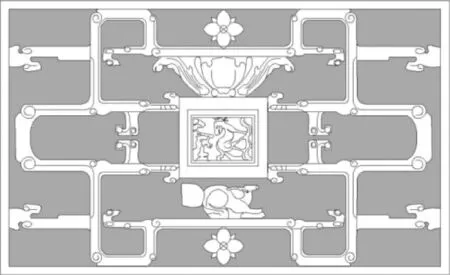

灰塑,是一种具有中国传统工匠精神非遗文化的饰物,自然是一种民居精神的体现。古代称灰塑为灰批又名堆灰,是从砖雕和泥塑两种技艺派生出来的一种室外传统建筑装饰艺术,在岭南地区传统建筑装饰工艺上颇为常见,作品依附于建筑墙壁上沿和屋脊上或其他建筑工艺上。灰塑工艺精细,立体感强、色彩丰富;题材广泛,通俗易懂,多为人们喜闻乐见的人物、花鸟、虫鱼、瑞兽、山水及书法等。传统的灰塑是以蛎灰为主要原材料,加上络麻、苎麻等堆塑成型的一种技艺,与木雕有相通之处的,只不过一个做的是加法,一个是减法。民间灰塑工艺,不仅注重图案的形式美,还重视图案的意义美,作品既神情兼备,富华雅致,又风格独特,饱含深意,反映人们对美的追求和祈求吉祥纳福的朴素情感(如图4 所示)。在结构上,灰塑具有一定的通透性,便于空气流通,形成良好的气态循环;通透性呈现出来的灰塑有实有虚,具有一定的艺术表现形式(如图5 所示)。

桂林阳朔渔村古民居建筑木雕虽没有东阳木雕的精美与泉州木雕的雄伟,但在汉族聚居偏远山区的实际情况下,显然,已经非常不错了。木雕窗棂制作精美,结合了木雕的浮雕、圆雕或镂雕形式,花鸟、瑞兽形象生动,“图必有意,意必吉祥”反映了渔村人民对美好生活的不懈追求。长窗中堂夹板上小篆书浮雕的文字内容分别是:益寿延年、长生安乐、永庆山多、频增五福,从中展现出古代匠人高超的雕刻表达方式,字字饱满浑厚,具有一定的美学设计价值,给人中规中矩四平八稳的感觉。篆字皆代表渔村人民对美好事物的期望,具有保佑子孙后代家世兴旺的文化蕴意,体现出渔村装饰文化特有的人居精神。

4 结语

在阳朔小渔村民俗文化观念中,传为趋吉装饰,一定程度上反映了人居精神作为重要村落景观布局支撑点的社会形态。即有道家“天地人合一”生态观念,还有儒家“秩序性”空间形态阐明古人在技术落后的时代用风水学文化构建的理想社会。综合没有文字的口头传说和有文字记载的审美原则,渔村趋吉文化装饰上,凝聚着阳朔渔村早期朴实的生活状态和曲折的变化历程。

图4 建筑墙壁灰塑

图5 灰塑结构