东山湾主要生态风险源识别的研究

魏姗姗

(1.福建省水产研究所,福建省海洋生物增养殖与高值化利用重点实验室,福建 厦门 361013;2.福建省海洋生物资源开发利用协同创新中心,福建 厦门 361013)

生态风险是指自然灾害或人类活动等非期望事件对生态系统以及其结构与功能产生不利作用的可能性和后果,多涉及突发性生态干扰,具有不确定性、危害性与客观性[1]。近年来,随着我国沿海地区大规模的开发,使得近岸海域的生态风险大大增加,而位于海岸带的海湾由于具有半封闭性和相对脆弱性,受自然灾害和人类活动的影响更大,生态一旦受损将更难恢复,因此针对海湾开展主要生态风险源的识别和分析对于海湾综合开发利用和科学保护具有重要意义。目前,国内外关于生态风险分析方法的研究较多[2-7],总体可分为定性分析和定量分析两大类。定性分析法主要有专家评判法[2]和问答评价法[3]等,其优点是简单易用、评价工作量小,缺点是结论较为主观;定量分析法主要有熵值法[4]、模糊综合分析法[5]、灰色关联度模型[6]和基于遥感的分析法[7]等,其优点是精确度高、针对性强,缺点是需要大量基础数据的支持,对于缺乏数据支持的区域难以被应用,且计算复杂,评价工作量大。为了扬长避短,本研究在考虑到两类方法的优缺点的基础上,选择半定量化的分析方法对生态风险源进行分析,在保证精度的情况下使操作易于进行,从而识别出主要生态风险源,为东山湾生态风险的管控和生态环境保护提供技术依据。

1 材料与方法

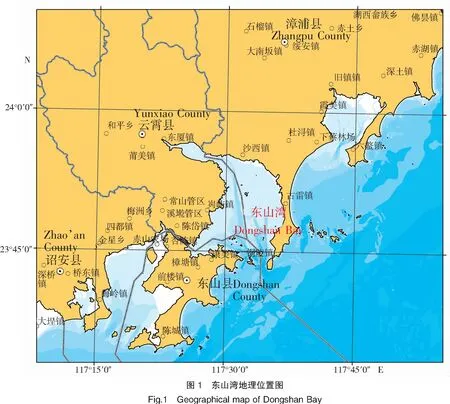

1.1 研究区域

东山湾位于福建省南部沿海,被云霄和漳浦两县陆域、古雷半岛以及东山岛所环绕,湾口朝南,整个海湾呈不规则梨状伸入陆地,属窄口半封闭型海湾。东山湾是我国的天然深水良港之一,湾口有诸多岛屿屏障,西南部海域原通过八尺门水道与诏安湾沟通,50年代筑堤截断,北部湾顶为漳江入海口(图1)。东山湾总面积247.89 km2[8],主要功能为港口航运、农渔业、工业与城镇用海,此外在西北部漳江入海口处有漳江口红树林国家级自然保护区。

1.2 数据来源

本文的研究数据以2016年为基准年,现场调查的时间为2016—2017年,引用的文献和统计资料类型包含专著、研究论文、研究报告、调查报告等,资料截止时间在基准年5年内,其中台风、风暴潮、暴雨、雷电和海湾淤积引用连续30年以上的数据和分析结果,生物入侵和赤潮引用连续10年以上的数据和分析结果。

1.3 研究方法

1.3.1 可能存在的生态风险源

东山湾的生态风险源通过物理扰动、污染、竞争等方式作用于系统内的人类、海域生物、海湾的陆域和水域生境,造成的生态终点有生物多样性降低、生物资源量减少、生境破碎、栖息地丧失、水质恶化、基础设施损坏和人员伤亡等。本研究在2016—2017年对东山湾进行现场勘察的基础上,参考Halpern等[9]关于全球海洋生态系统脆弱性评估中的38种人类活动威胁和Teck等[10]评估海湾生态系统脆弱性中的53种人类活动压力源,筛选出东山湾可能涉及的生态风险源共18项。

1.3.2 生态风险源识别的指标

生态风险是危害与概率协同的累积效果[11]。但在生态风险评价中,人们更倾向于关注危害强度高但危害频率低的生态风险,同时忽略危害强度低但危害频率高的生态风险,而且在很多生态风险评价中,生态风险的时间积累尚未得到足够的重视,评价结果可能与实际的生态风险有较大的偏离,甚至忽视了真正的生态风险。为此,本研究同时考虑生态风险的危害程度、概率和累积性,通过构建半定量化的生态风险源评价方法,即生态风险的危害值法对东山湾生态风险源的危害性进行判定,从而识别出危害性较高的主要生态风险源。在计算生态风险源的危害值时,以生态风险源的危害强度和危害范围两个指标表征生态风险源对东山湾生态系统的危害程度,以生态风险源的危害频次表征概率和累积性,最终根据三个指标的乘积确定其危害性。生态风险源的危害值的计算见公式(1):

VD=VDi×VDs×VDf

(1)

式中:VD为生态风险的危害值;VDi为生态风险危害强度的赋值,表征生态风险源对生态系统内单一受体或多个受体的影响程度;VDs为生态风险危害范围的赋值,表征生态风险源的影响范围占海湾面积的比例;VDf为生态风险危害频次的赋值,表征年周期平均次数或持续性影响。考虑到某些风险的时间累积性影响,本文将危害频次类型分为三种,第一种是周期性危害,指年周期,如台风、风暴潮、雷电、海雾、赤潮、海上交通事故等;第二种是持续性危害,如生物入侵、环境污染、核电的建设运营、海湾淤积、海平面上升等,其中海湾淤积、海平面上升主要是累积影响,在其未达到累积时间阈值之前其影响是不明显的;第三种是极偶然危害,如地震和核电事故,地震指震级大于5级的破坏性地震。

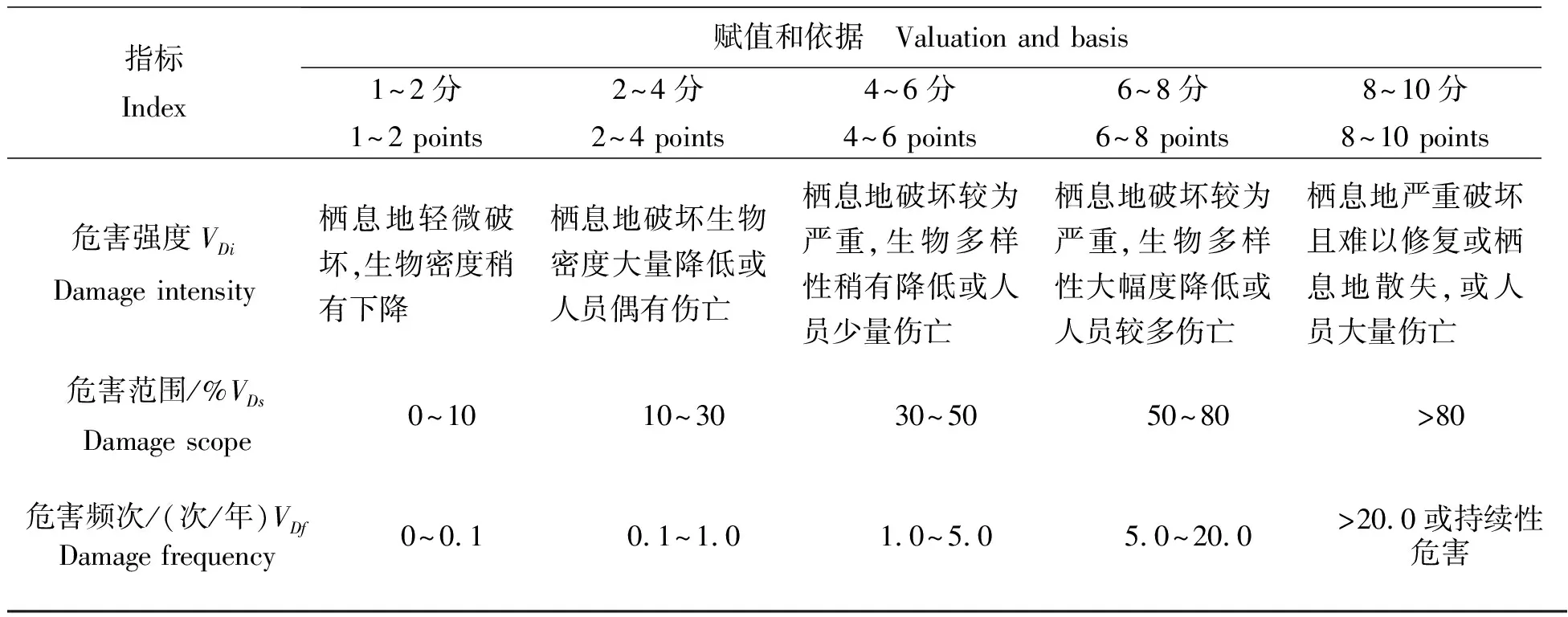

1.3.3 指标的赋值

生态风险源的危害强度、危害范围、危害频次均分为5级,从1~10予以赋值,详见表1,级内赋值方法采用线性内插法,四舍五入取整数。

表1 指标赋值和依据

1.3.4 生态风险源危害等级划分

生态风险源的等级依据危害值大小划分为5个等级:

Ⅰ(0≤VD<50)表示生态风险源产生的危害较小;

Ⅱ(50≤VD<100)表示生态风险源产生的危害不大;

Ⅲ(100≤VD<250)表示生态风险源产生的危害较大;

Ⅳ(250≤VD<500)表示生态风险源产生的危害很大;

Ⅴ(500≤VD≤1 000)表示生态风险源产生的危害巨大。

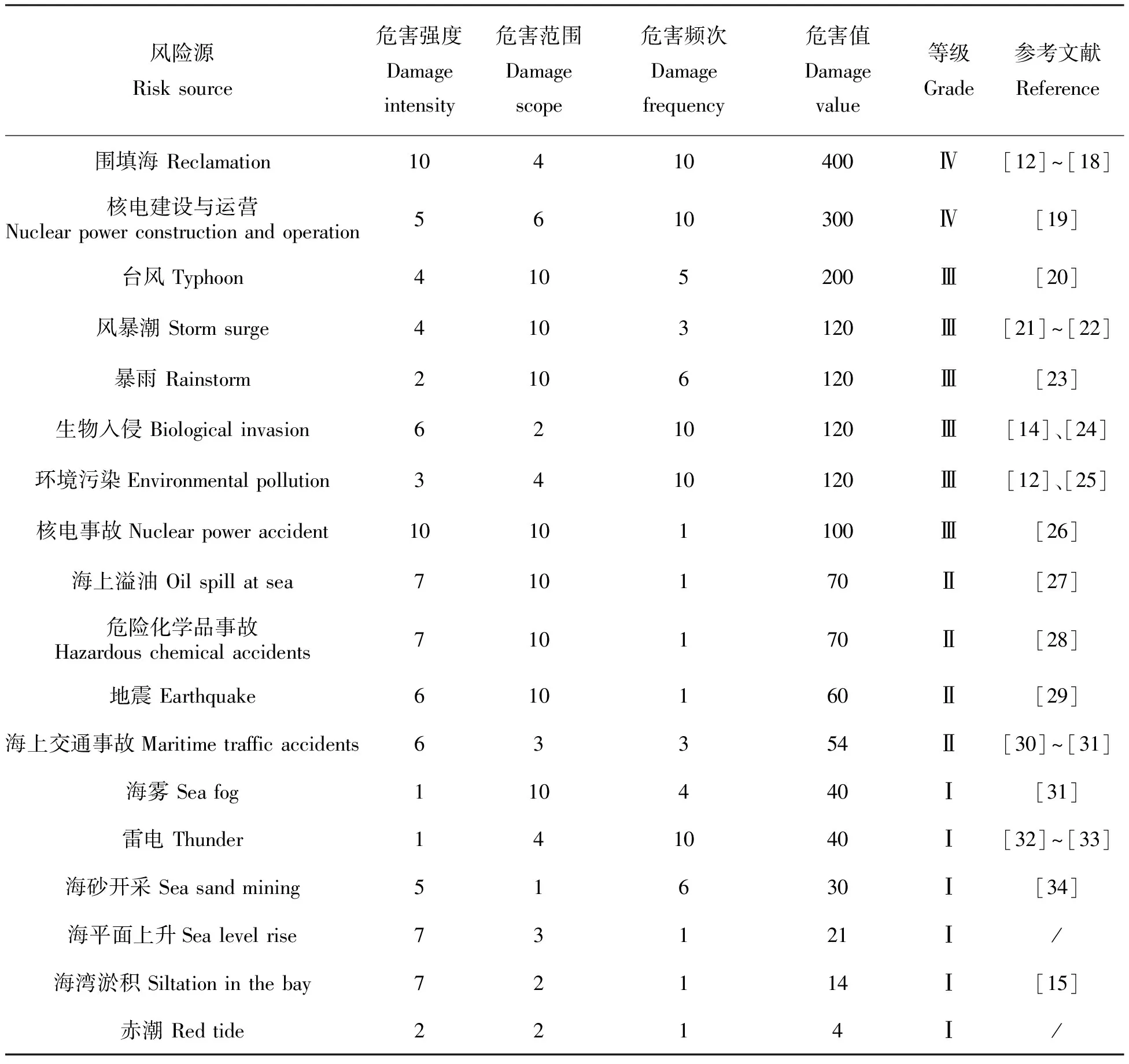

2 东山生态风险源识别结果

通过对东山湾所涉及的18项生态风险源的危害情况进行统计和计算,获得了各生态风险源的危害值和等级,详见表2。18项生态风险源中,属于Ⅳ级和Ⅲ级的8个生态风险源的危害值占总危害值的78.6%,而Ⅱ级和Ⅰ级生态风险源的危害值占比小,仅为13.5%和7.9%。从生态风险源属性看,围填海、核电建设与运营、核电事故、生物入侵、环境污染、危险化学品事故、海上溢油、海上交通事故、海砂开采、海湾淤积、赤潮等人为风险源的危害值占总危害值的68.1%,而台风、风暴潮、暴雨、地震、海雾、雷电、海平面上升等自然风险源的危害值仅占31.9%。其中,赤潮和海湾淤积既可由人为因素也可由自然因素引起,而本文主要考虑上述两个风险源的人为因素,所以将其归入人为风险源。

从单个风险源的危害值来看,围填海和核电建设与运营的危害值最高达到Ⅳ级,对东山湾生态系统危害很大;台风、风暴潮、暴雨、生物入侵、环境污染、核电事故的危害级别为Ⅲ级,对东山湾生态系统危害较大;其它风险源的危害不大或较小。此外,台风是一个复合风险源,其危害方式主要有强风、暴雨和风暴潮,东山湾的台风、风暴潮和暴雨密切相关,若将它们作为一个整体,风险源等级也可达到Ⅳ级,即对东山湾生态系统危害很大。因此,东山湾的主要生态风险是围填海、台风、核电建设与运营、环境污染、生物入侵。

表2 东山湾生态风险源的危害值计算结果

3 讨论

3.1 围填海风险分析

2011—2014年,东山湾沿岸围填面积共计5.25 km2[12]。早期的围填海主要用于水产养殖,集中在东山湾东北部,近年来以港口和工业围填为主,集中在古雷半岛西侧古雷石化基地海域和云霄列屿镇漳州核电厂附近海域。围填海对东山湾的影响主要集中在五个方面,一是挤占海湾的空间资源,改变海湾空间利用格局,特别是港口和工业等排它性很强的利用方式,致使海岸带湿地资源锐减、生境破碎化和海洋保护区调整,原有的生物种群退化或消亡,生物多样性降低,生态系统平衡失调且难以修复。为了东山湾内的围填海和开发利用,原位于东山湾口门处的东门屿珊瑚保护核心区,历经2008年和2015年的两次调整后,最终被调出东山珊瑚省级自然保护区[13]。漳江口的养殖围垦也使漳江口红树林的面积不断缩小,乐通潮等[14]研究发现2003—2013年,该区域的人工养殖塘面积从148.69 hm2增加到254.84 hm2,挤占了红树林在天然湿地的生长空间,其中还直接破坏红树林2.11 hm2。二是围填海改变湾内地形地貌,造成海湾面积不断缩小,从而影响海湾的纳潮量,导致其防洪排涝功能减弱。梁群峰等[15]认为1954—2008年期间东山湾内的滩涂和水下浅滩略有淤积,可能与东山湾东北部的围垦和八尺门海堤的建成有关。三是围填海改变湾内的水文动力条件,水交换能力减弱,水质变差。东山湾是半封闭式港湾,海湾顶部等水交换能力较弱的海域,水质状况较差,无机氮和活性磷酸盐时有超标[16]。四是围填海破坏海岸带环境,早期挖山采石的围填方式造成海岸带植被受破坏,水土流失,黄泥覆盖滩涂。近期的海砂围填方式会侵蚀沙滩和堤坝等海岸带环境[17]。五是围填海严重损害部分海洋生物的生境,特别是底栖生物的生境,致使生物多样性降低。围填海对围填区及周边区域危害程度高,影响范围大,某些影响如对水动力条件的影响范围可能涉及整个海湾,考虑其危害程度,本研究按照围填岸线长度横向拓展1.0 km,纵向外延2.3 km来估算围填海生态环境影响面积[12,18],因其影响的持续性,海湾生态服务功能损失更为严重,所以围填海危害很大。

3.2 漳州核电建设与运营和事故风险分析

漳州核电在正常运营时,温排水、机械卷吸、余氯和低放射性废液都将对东山湾海洋生物造成持续性的影响。漳州核电四台机组循环冷却水排水流量为310 m3/s,温排水在排水口附近的水温比进水口上升了(6~7)℃左右,0.5℃的温升包络面积可达97.5 km2,海水温度升高将导致东山湾的海洋生物种类数和优势种发生变化[19]。机械卷吸使大量的浮游生物、鱼卵仔鱼和游泳生物被卷吸进入冷却系统,并被截留在过滤网上,直接造成生物资源损失。冷却海水中的余氯和低放射性废液对排放口海域海洋生物体影响较弱[19]。漳州核电事故的风险体现在放射性物质的电离辐射、毒性、爆炸性等对其周边环境造成的损害。严重的核损害对周围生物破坏极其严重,危害范围大,持续时间长且事后处理危险复杂,其影响是社会和公众难以接受的[26]。但由于核电技术的不断发展,漳州核电拟采用的第三代压水堆核电技术-国产化AP1000核电机组能使安全性能得到显著提高,大大降低了核事故发生的概率,因此生态危害频次极低。总体上,核电建设与运营的危害程度位居中等,但其排放量大且影响具有持续性,所以危害值很高;核电事故的危害程度高、影响范围大但由于其发生概率低,所以核电事故的危害值处于较高水平。综合考虑漳州核电建设与运营和事故风险的危害性,其危害很大。

3.3 台风风险分析

台风灾害通常包含了风暴潮和暴雨灾害影响,由于其危害频率和危害程度有所不同,所以本研究在计算风险源危害值时将其分开进行。东山湾周边区域是福建省台风风险较高的区域,1945—2015年,在福建登陆的108个热带气旋中有20个在东山湾周边的漳浦县和东山县登陆[20],1959—2015年东山验潮站超警戒潮位32次[21],年暴雨日数为5~7日,其中云霄县是最主要暴雨点[23]。台风灾害对于东山湾生态环境的表现主要体现在狂风、暴雨和风暴潮直接损坏很多基础设施并引起山体滑坡、泥石流、水土流失等次生灾害风险。其次台风和风暴潮危害海上航运安全,2016年12月3日,闽东渔61608在漳州海域遭遇狂风巨浪沉没,船上7名船员有6人死亡、1人失踪[22]。三是破坏海湾生态环境,台风及其带来的风暴潮和暴雨导致东山湾沿岸环境卫生状况恶化,容易引发传染性疾病,大量陆源污染物冲进海湾,严重影响海湾的环境状况,海湾的风暴潮还会引发沿湾地区海水入侵和土地盐渍化。由于台风是复合型的风险源,其危害频率虽然不高,但复合危害程度较大且影响范围很大,所以其总体危害很大。

3.4 生物入侵风险分析

生物入侵将从种群、群落和生态系统各个层次影响当地生态系统的结构和功能,打破既有生态平衡,导致本地种减少或灭绝,生物多样性降低,从而对生态系统造成破坏或构成潜在的威胁。目前对东山湾地区影响最大的入侵物种是互花米草,主要影响漳江口的滩涂区域,该区域的滩涂面积约为15 km2[14]。东山湾的互花米草生长迅速,将大量滩涂和泥滩变为草地,互花米草致密而发达的根系占据了其它大量生物的生存环境,并与原有的滩涂植物发生生存竞争,导致芦苇、红树林大量减少。此外,其致密的植株阻挡泥沙,阻塞潮沟,使海水交换受阻,导致鱼类和底栖动物丧失栖息地和繁殖地,而鸟类等动物也无法在互花米草生长区停歇或觅食,使得种群数量锐减。据研究,2000—2014年间,漳江口红树林保护区内的互花米草从零星分布扩张到28.35 hm2,严重破坏了红树林的生长[24]。虽然东山湾互花米草的分布面积小,但它对滩涂生态系统造成了危害程度较大的持续性影响,所以其危害较大。

3.5 环境污染风险分析

东山湾入海污染源主要有工业、农业、生活污水和入海河流等陆源污染和港口、船舶、水产养殖等海上污染。长期以来,对东山湾海洋环境影响最大的污染源是生活污染源,东山湾沿岸仅在各县的城区设置了污水处理厂,而乡镇生活污水大多未经处理即直接排入排污沟、水塘和河流,一部分污水经与淡水混合后用于农田灌溉,大部分污水经由陆源径流和排污沟排入东山湾,对海域环境造成直接污染。近年来,随着环东山湾沿岸工业的快速发展,工业污染源对东山湾海洋环境的影响有加大的趋势。目前东山湾海洋环境状况基本良好,海洋沉积物质量符合第一类海洋沉积物质量标准,养殖贝类的重金属含量基本符合《海洋生物质量》第二类标准,水质除氮磷外均符合第一类海水水质标准,活性磷酸盐的含量符合第二类海水水质标准,无机氮的主要超标区域出现在网箱鱼类养殖区、上升流区和漳江入海口邻近海域[12]。陈志强等的研究也表明东山湾的海洋环境状况整体良好[25]。目前环境污染对东山湾生态系统的危害程度较小,主要危害范围也不大,仅局部区域环境状况较差,整体情况良好,但由于其危害的持续性,所以其危害较大。

3.6 其它风险源分析

溢油和危险化学品事故本身危害程度和范围较大,但由于东山湾开发较晚,目前依然没有综合性港口,因此大吨位的运输和作业船舶较少,导致东山湾溢油和危险化学品事故发生率较低。2008—2013年东山湾附近海域仅发生1起较小的船舶溢油事故[27]、2起危险化学品事故[28],因此整体上溢油和危险化学品事故危害不大。

地震影响范围较大。东山湾地处东南沿海地壳活跃地带,虽然有发生5~6级地震的可能性,但5~6级地震的危害程度较小且危害频次极低[29],因此地震危害不大。

海上交通事故危害性同溢油和危险化学品事故类似,虽然会造成少量人员伤亡,但是危害频率和危害范围小,所以其危害不大[30-31]。

海雾影响范围虽然较大,但主要对交通运输产生影响,如2016—2017年由于海雾造成的东山湾附近海域的交通事故有3起[31],而对其它生物影响不明显,且危害频次较低,因此整体上其危害较小。

东山湾位于多雷区,雷电危害频次虽高,但主要影响的却是配电和通信系统,对生态系统的影响较小,影响范围也不大[32-33],因此雷电危害较小。

海砂大量开采虽然会造成沙滩退化、海岸侵蚀,破坏鱼类的产卵场和贝类的栖息地等,对生态系统影响程度较大,但由于东山湾内开采活动较弱,海砂开采面积通常小于50 hm2,且危害频次也不高[34],所以总体上海砂开采的危害较小。

海平面上升和海湾淤积是累积性影响,通过一定时间的积累后对生态系统产生较大影响,但在达到一定程度之前其影响不明显。当前东山湾仅在水动力较弱的湾内滩涂和水下浅滩略有淤积,口门潮汐通道略有冲刷,总体接近冲淤动态平衡[15],由于海平面上升造成的岸线后退、海岸侵蚀等影响也不明显,因此海平面上升和海湾淤积对东山湾生态系统的危害较小。

赤潮对于海洋生态系统的影响很大,尤其对养殖区常造成重大损失。但由于东山湾地理位置和海洋水文条件较为特殊,使得赤潮很少在这里发生。2000—2016年间东山湾内仅发生了2起小规模无毒的硅藻赤潮,未造成直接经济损失,因此赤潮对东山湾生态系统的危害较小。

4 结论

1)本研究在面对多种多样的生态风险源情况下,建立了包含生态风险危害强度、危害范围和危害频次的半定量化生态风险识别方法。通过计算风险值并对其进行等级评定,最终获得东山湾主要生态风险源。该生态风险源识别方法的数据量要求较低、计算简易、可操作性强,对主要生态风险源能够做出较为快速和准确的判断,从而对于生态风险评估起到较大的辅助作用。

2)通过对相关生态风险源的分析,筛选出东山湾所涉及的18项生态风险源。利用生态风险危害值法对各生态风险源进行危害值计算和等级评定,发现围填海、台风、核电建设与运营、环境污染和生物入侵是东山湾的主要生态风险源。

3)生态风险源的识别和分析为区域生态风险管理者提供决策依据和理论支持。东山湾的生态风险管理,除了要加大防范各主要生态风险源的力度外,特别是新增生态风险源,如核电建设与运营的管理,从长期来看还需提高对迅速增长风险的防范,随着古雷石化基地的开发利用加剧,东山湾的危险化学品事故和溢油风险也会急剧上升,急需要提升风险防范能力。