陕西省地质灾害与影响因素相关性研究

周静静,赵法锁,李 辉,刘海南,张晓敏,祝艳波

(1.长安大学 地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054;2.国土资源部矿山地质灾害成灾机理与防控重点实验室,陕西 西安 710054;3.陕西省地质环境监测总站,陕西 西安 710054)

陕西省位于中国西北内陆,受其复杂的地质环境条件和内陆季风气候,以及不合理的人类活动等的影响,全省地质灾害频发。据统计资料[1-2]显示:2000-2016年期间,陕西省内发生地质灾害共计8 193处,其中滑坡灾害的占比达到60.76%,最为发育;其次是崩塌、泥石流、地裂缝、地面塌陷和地面沉降,占比依次为15.84%,14.77%,5.61%,2.98%和0.04%。

国内外学者对地质灾害的分布规律及其影响因素的研究做了大量工作。宁奎斌等[1]对2000-2016年间陕西省发生的地质灾害进行了统计分析,总结了其分布规律及变化趋势;Lee S, Carrara A等[3-5]研究了GIS技术在滑坡易发性分析中的应用;王雁林等[6]在GIS技术平台下,对陕西省地质灾害区划做了初步研究;白世彪等[7]研究了三峡库区地质灾害影响因素相关性,研究过程发现相关性系数大于1时表示相关性较高,小于1表示相关性较差;张茂省[8]、赵法锁[9]、强菲[10]、张晓敏等[11]均对陕西省不同区域进行了地质灾害影响因素的分析研究。

前人对陕西省的地质灾害的研究工作在研究范围上大多以县区或者某地貌单元为单位,在研究内容上多以单因素或个别影响因素为对象,资料较为分散,缺乏全省性地质灾害影响因素相关性的研究。本文在前人的工作基础上,从地形地貌、地层岩性、地质构造、气象水文、人类工程活动等5个影响因素入手,基于Arcgis平台建立了陕西省地质灾害的空间分布和其影响因素的数据库,将各影响因素和陕西省地质灾害的空间分布进行叠加分析(图1),利用要素转栅格工具将各要素转换为50 m分辨率的栅格数据,对其进行重分类,统计栅格数,不同影响因素分区中有地质灾害发生的栅格数占比(m)与没有地质灾害发生的栅格数占比(n)的比值(m/n)即相关性系数,来反应地质灾害和影响因子之间的相关性[7]。陕西省的总栅格数为8 223×104个,其中有地质灾害发生的栅格数目为5 621个。

1 地形地貌与地质灾害

1.1 地貌与地质灾害

陕西省地貌形态复杂,自北向南根据地貌类型和区域差异,分为四个地貌区,即鄂尔多斯高原,陇东-陕北黄土高原,汾渭盆地和陕南秦巴山区。陕西省地质灾害的空间分布与地貌间的关系见表1。表1中可见,其中陕南秦巴山区地质灾害最多,发生地质灾害栅格密度达到85%以上。从相关性来看只有陕南秦巴山区该地貌单元的相关性系数大于1,可见该区域发生地质灾害概率最大,该地貌类型对地质灾害影响最大。结果符合地质灾害在空间上分布呈现南多北少的特点[11]。

表1 地貌与地质灾害分布关系

图1 各影响因素与地质灾害分布叠加图

1.2 地形与地质灾害

地形是对地质灾害发生影响最大的因素之一。陕西省地形特点是南北长、东西窄,地势上南北高,中部低。文中通过DEM数据提取出高程、坡度、坡向和曲率4个影响因子,各因子与地质灾害分布的相关性如图2所示。

陕西省地形高程范围为157~3 748 m,全省地质灾害在高程区间上呈不均匀分布。由于部分区域海拔较高,人迹罕至,发生灾害较少且为自然灾害,故本文在统计时不考虑该区域,文中研究的高程范围为187~2 400 m。由图1可见高程在157~400 m和400~800 m这两个高程区间内的相关性系数都大于1,说明这两个高程区间内地质灾害发生的概率大,其中以400~800 m区间内的相关性最高,地质灾害最为发育。随着高程的增大,其与地质灾害的相关性大体上呈减弱的趋势,800 m以上的区间内相关性系数均小于1,地质灾害发生的概率较小。

坡度是一个表示地表单元陡缓程度的指标,其大小决定了地质灾害发生时在坡面方向上的分量,是地质灾害发生的一个重要因素[12]。陕西省地形坡度分布在0°~71.387 5°范围内,文中对栅格数据重分类时以10°为间隔,将地形坡度划分为0~10°,10°~20°,20°~30°,30°~40°,40°~50°和大于50°6个区间,图1中可见10°~20°,20°~30°,30°~40°和大于50°的4个区间内相关性系数均大于1,且其中20°~30°区间内的相关性最高,系数为1.47,其次为30°~40°区间,相关性系数为1.27,说明这两个区域内为地质灾害多发区。

坡向不同决定着斜坡上的水热及气候等条件的不同[13],对地质灾害的影响不容忽视。在GIS平台中,将坡向分为9个单元区,其中值为-1代表地表为平面,除平面外的区域,按照45°的区间值来划分为8个方向,分别为正东、正南、正西、正北和东南、西南、西北、东北。其中在东南、南、西南以及西四个方向的相关性系数均大于1,说明这4个坡向上的地质灾害发育较强烈。这其中地质灾害较为发育的区域中有三个为朝南方向,称为阳坡。阳坡因为受到日照时间较其他坡向斜坡更长,且光照也更为强烈,坡面温度较高,昼夜温差较大,从而导致坡体的含水率与其他坡向不同,风化程度更为强烈,更有利于地质灾害的发生[14]。

地表曲率即为坡度的变化率,其在一定程度上决定了地表径流的汇集。曲率值为正,表示该栅格处的地表向上凸,即凸型坡;曲率为负,表示该栅格处的地表向下凹,即凹型坡;曲率值为0时,表示该栅格处的地表坡度没有变化。曲率的绝对值越大说明该地表处越陡峻。陕西省的地表曲率范围值在-9.120 5~10.736 6之间,大部分地表曲率在-1 ~ 1之间,占到总栅格数的93.03%。曲率为负值的栅格数占到51.6%,略高于凸型坡。由图中可见,-3~-1和1~10.736 6之间的相关性系数大于1,即相关性较高;凸型坡与地质灾害的相关性与凹型坡相比相对较高。

2 地层岩性与地质灾害

陕西省地跨华北、秦岭和扬子三个地层区。地质灾害的分布与地层岩性的相关性关系见表2。由表可见,地质灾害在全省出露的地层岩性区内均有分布,但差异较大,分布不均。各地层中有地质灾害发育的栅格占比在10%以上的有第四系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系和元古界,而与地质灾害分布相关性系数大于1的有二叠系、石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系和元古界。全省中第四系分布最广,栅格占比达到45.16%,但其与地质灾害分布相关性最弱,计算所得的相关性系数仅为0.32。各地层中地质灾害最为发育的是在奥陶系,其中有灾害点分布的栅格数目为1 205个,占总灾点栅格数的21.44%,且其相关性最高,系数达到3.73,远大于1。

3 地质构造与地质灾害

3.1 断裂构造与地质灾害

陕西省位于中国南北地质衔接与东西地质转变的枢纽区,构造复杂,类型齐全,尤以秦岭褶皱系最为突出。断裂构造对地质灾害的影响表现在其性质规模上。空间上与断裂带的之间距离决定了地质灾害的发育程度。本文在断裂带附近构造距离为1 000,2 000,3 000,4 000和5 000 m的缓冲区,分别统计缓冲区内发生灾害的栅格数(表3)。表3中可见,随着缓冲区距离的增大,地质灾害发育度随之减小,相关性系数减小。距离断裂带2 000 m内地质灾害发育程度相对较高,发生地质灾害的栅格数占比超过一半,达到53.55%。距离在1 000 m内的缓冲区中,断裂构造和地质灾害的相关性系数为2.56,相关性最高,影响最大。

图2 各地形因子与地质灾害分布关系图

地层岩性总栅格数/个占比/%发生灾害不发生灾害栅格数/个比例m/%栅格数/个比例n/%m/n第四系3713239245.1681214.453713158045.160.32第三系14107221.72510.9114106711.720.53白垩系29411323.581041.8529410283.580.52侏罗系32766793.98861.5332765933.980.38三叠系967741911.772264.02967719311.770.34二叠系12225581.49901.6012224681.491.08石炭系10429451.27961.7110428491.271.35泥盆系63903577.7781214.4563895457.771.86志留系30718163.7463811.3530711783.733.04奥陶系47222815.74120521.4447210765.743.73寒武系30436193.7064611.4930429733.703.11古生界未分13076091.591071.9013075021.591.20元古界62578597.6170012.4562571597.611.64太古界7353600.89480.857353120.890.95总计82232748100562110082227127100

表3 断裂构造与地质灾害的关系

3.2 地震烈度与地质灾害

陕西省分布有渭河平原地震带、六盘山地震带、天水-兰州地震带。1949年以来,陕西省地震活动强度和频度均偏低,最大震级为1959年韩城5.4级地震,造成大量崩滑灾害;此外的地震均未超过5级,属于近期地震活动偏低的省区之一。根据各市县抗震设防烈度,全省可划分为6度,7度,8度共三个区。地震烈度与地质灾害分布的叠加图见图1 h,不同烈度区内发生灾害的栅格数统计见表4。表4中见,6度区面积占全省的64.25%,发生灾害的栅格数也占到了全省的67.32%,该区域相关性系数大于1,其与该区面积占比较大存在一定关系。而作为地震烈度更大的7度区和8度区与地质灾害的相关性系数均小于1,其中8度区主要分布在关中平原,该区域地势平坦,地质灾害发育度不高。综上可知,地质灾害的发育与地震设防烈度的相关性不大。

表4 地震烈度与地质灾害关系

表5 年平均降雨量与地质灾害关系

表6 水系与地质灾害分布关系

表7 交通线路与地质灾害空间分布关系

4 气象水文与地质灾害

4.1 气象与地质灾害

陕西省处于中纬度区,属典型的大陆性季风气候。全省多年平均气温5.9~15.7℃,自北向南递增。年降水量分布由全省南部到北部递减,多年平均降水量为666.9 mm,分布极不均匀。巴山地区的年降水量全省最多,达到900~1 600 mm,而陕北长城沿线区域的年降水量仅为300~450 mm[15]。且秦巴山区受到地势高差大的影响,常形成局部地区暴雨,极易引发地质灾害的发生。

全省地质灾害分布与年平均降雨量的关系见表5。全省有41.8%的区域年平均降雨量在500~700 mm区间内;降雨量在700~900 mm范围内区域发生地质灾害数目最多,栅格数占比为52.59%;随着年平均降雨量的增大,地质灾害越发育,两者相关性呈现出正相关关系。地质灾害分布与年平均降雨量大于700 mm区域的相关性系数均大于1,降雨量的多少对地质灾害的影响可见一斑。

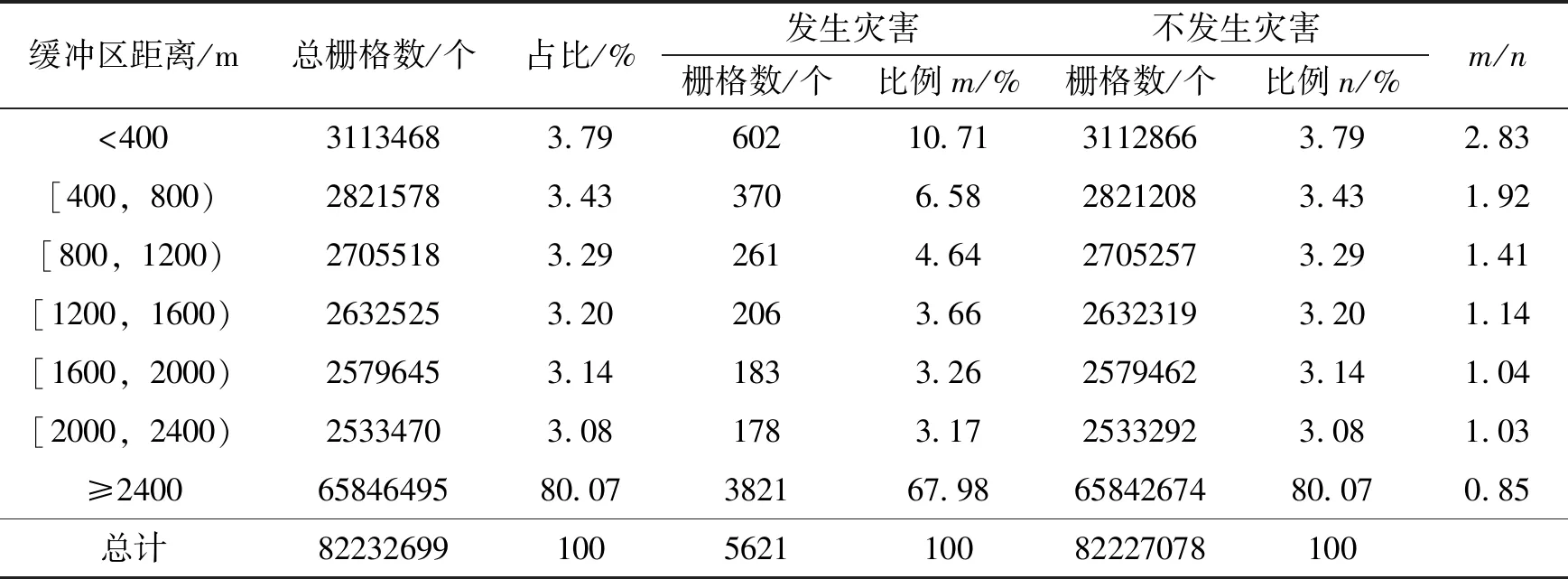

4.2 水文与地质灾害

陕西省水系在地域分布上以秦岭为分界线,秦岭以南为长江水系,秦岭以北为黄河水系。水系对地质灾害的影响很大,主要是因为河流会侵蚀坡体前缘形成临空面,从而削减了坡体的抗滑力,同时还为泥石流灾害提供了充足的源动力及物质来源[16]。文中依据水系分布图,沿河流构造距离分别为400,800,1 200,1 400,1 600,2 000,2 400 m的缓冲区,统计各区域中发生地质灾害的栅格数量,结果见表6。表中可见,沿河流两岸400 m缓冲区内的地质灾害所占栅格数为602,占河流两侧2 400 m范围内灾点栅格数的33.44%,发育程度强烈。地质灾害发育度沿远离河流方向减弱,与河流两侧缓冲区距离呈现出负相关关系,相关性系数随着缓冲区距离的增大而减小。

5 人类工程活动与地质灾害

社会经济的快速发展,城乡建设、道路施工、矿产及地下水等自然资源的开采等人类活动对地质环境的影响越来越剧烈。其中道路建设近年来对地质环境的影响愈发严重,主要表现在建设过程中开挖坡脚,改变坡形,形成大量人工边坡,使得坡体前缘临空,以及在施工过程中的不合理爆破、产生的废渣堆放不合理等因素加剧地质灾害的发生。文中通过对交通线路构造距离为500,1 000,1 500,2 000,2 500 m的缓冲区,统计各缓冲区中发生地质灾害的栅格数量,来分析地质灾害发育与交通线路乃至人类工程活动间的相关性关系,结果见表7。由地调资料可知,地质灾害沿着交通线路两侧近似呈现出“带状”分布的特点。表7可见,交通线路两侧500 m范围内地质灾害较为发育,地质灾害栅格数占比为16.87%,地质灾害发育度沿着缓冲区距离增大的方向下降。在交通线路两侧2 500 m范围内,与地质灾害的相关性均大于1,其中500 m范围内相关性最大。

6 结 论

本文利用GIS技术通过栅格重分类,统计地质灾害栅格数计算地质灾害与各影响因素的相关性系数,从而得出陕西省地质灾害空间分布和影响因素之间的相关性。

(1)陕西省地貌与地质灾害的相关性由南至北逐次降低,其中在陕南秦巴山区最为发育,其次为汾渭盆地。高程为400~800 m,坡度为20°~30°,坡型曲率绝对值大于1的阳坡为陕西省地质灾害的易发区域。

(2)全省中各地层岩性中第四系占比最大,但是从相关性来看,志留系、奥陶系、寒武系等地层与地质灾害分布的相关性更大。

(3)地震设防烈度与陕西省地质灾害发育的相关性不大。

(4)降雨量对地质灾害空间分布的影响较大,700 mm以上的年平均降雨量与地质灾害发育相关性较大。

(5)地质灾害沿着断裂带、河流和交通线路呈现出“带状”分布,与断裂带(河流、交通线路)的距离决定了地质灾害的发育程度,沿着远离断裂带(河流、交通线路)的方向减弱,与断裂带(河流、交通线路)两侧缓冲区距离呈现出负相关关系。