葛译莫言小说乡土语言动物文化负载词英译研究

赵春晓

摘 要: 本文就葛浩文对莫言小说中动物文化负载词英译的处理,在译者行为批评理论的指导下,运用求真—务实连续统评价模式进行分析归纳,总结葛浩文针对动物文化负载词英译的处理方式,探寻翻译活动的目的,进而升华文化负载词英译的评价模式,并指出该模式下葛浩文对乡土语言中动物文化负载词英译处理的不足之处。其理论和现实意义在于通过对比分析寻求客觀公正的翻译评价模式,在该理论模式的指导下,为动物文化负载词英译时翻译策略的选取提供指导。

关键词: 乡土语言 动物文化负载词 译者行为批评 求真—务实

一、引言

习近平主席提出的“讲好中国故事”包含中国文化的对外传播,其中文学作品,尤其是乡土语言文学的对外传播更能体现中国特色。汉语“乡土语言”文化“土味”浓郁,蕴含中国文化意象和异质的成分,具有鲜明的中国文化特色和民族风格(周领顺,2016),因此对于乡土语言的研究是中国文学走出去的关键一步。乡土语言中文化色彩浓厚的动物文化负载词的对外传播,鉴于东西方文化之间的差异,基本含义在译者对各种翻译策略的操控下得以展现,但若处理不当,如译者偏执于追求文本信息的对等传达,那么带有中国特色的文化特点就会流失;或是堆砌辞藻只为彰显原语的风格,即乡土气息,则会导致含义模糊不清难以理解。因此即使走了出去,也难以走进去。

动物文化负载词的翻译研究目前主要集中于品牌翻译、古代文学作品翻译中,主要围绕文化负载词翻译的策略归纳,探讨跨文化交际背景下信息的准确传达问题;研究莫言小说乡土语言中动物文化负载词的英译问题尚属首次,纵览莫言作品中的动物文化负载词,出现的次数多、频率高,如“癞蛤蟆想吃天鹅肉”、“螳臂当车”、“狗腿子”、“黄鼠狼给鸡拜年”、“三脚猫”、“王八吃秤砣”等极具文化代表性。在富含中国地域特色的乡土语言文学作品中,贴近人们生活的动物形象的塑造往往使作品乡土气息更浓厚,因此动物文化负载词的英译在乡土语言对外传播过程中对于“土味”的营造尤为重要。

二、译者行为批评

刘宓庆(2012)认为翻译思想指“对译事的某种原则主张或基本理念”。从周领顺(2014)所著的《译者行为批评:理论框架》一书可知,其对于翻译的研究属于翻译内外相结合的翻译社会学研究,考察译者的社会因素和译文之间的双边关系;结合社会需求和社会效果,译者语言性和社会性的角色化行为会对译文的质量产生影响。正如谢天振(2002)所言,长期以来,以往的翻译观给译者强加的所谓“译匠”、“语言转换者”、“仆人”等枷锁,牢牢地束缚他们的行为,使他们只能为忠实地传达原文之意而服务,任何主观性或创造性的举动都是不容许的,都被视为“异端”。然而周领顺并未单纯地研究文本外部或内部的影响因素,而是以译者为中心,研究文本生成的译内与译外效果,突破二元对立的思维,创立“求真—务实”连续统评价模式,对译文向原文贴近的求真程度,译文向读者社会靠近的务实程度,以及均衡求真与务实效果的合理度做出客观评价。

译者行为是“社会视域下译者的语言性翻译行为和社会性非译行为的总和”(周领顺,2014)。传统上译评者多倾向于对译文做出二元对立式的正误判断。在“求真—务实”连续统评价模式中,如图1所示,左端是“作者/原文”,右端是“读者/社会”,译者行走在两端之间,呈现出渐变状态或梯度变化。译者偏向左端的行为是“求真”行为,偏向右端则为“务实”行为,求真与务实之间的渐变状态只是译者行为在翻译社会化程度上的递增或递减。基于译文对原文求真和对社会务实之间的平衡度对译者的翻译活动做出综合评价,即为翻译行为的合理度。换言之,译者应根据具体的翻译目的理性控制翻译策略和手段,实现译文求真度与务实度之间的平衡,但仍要把握求真为本、务实为用的原则。

三、葛译动物文化负载词方法分析

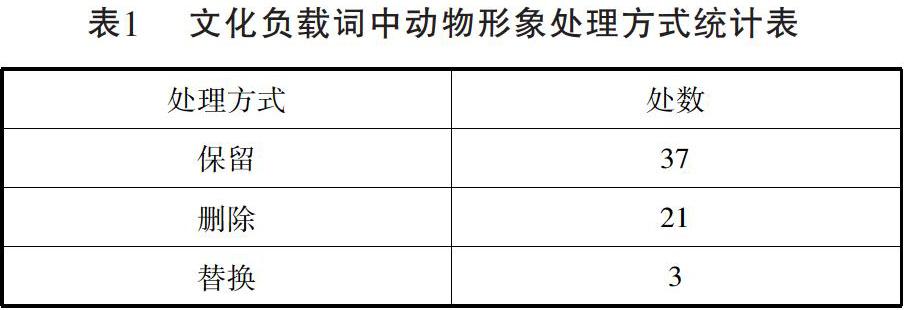

汉学家葛浩文翻译了多部莫言的小说,在英语读者群中广泛流传,受到追捧。因此,莫言能获得诺贝尔文学奖,其中葛浩文所搭建的中西方文化传递的桥梁不容忽视。本文就葛浩文翻译的十部莫言小说:《蛙》、《天堂蒜苔之歌》、《檀香刑》、《丰乳肥臀》、《变》、《红高粱家族》、《酒国》、《生死疲劳》、《师傅越来越幽默》和《四十一炮》整理构建了葛译莫言小说乡土语言动物文化负载词语料库。穷尽式统计后发现,葛浩文对于动物形象的处理方式一般分为三种情况:保留、删除、替换,如表1所示,在此特地摘取例子以供评析。

例1.螳臂当车。

译文:The mantis who thought it could stop a wagon.

例2.姓沙的,你癞蛤蟆想吃天鹅肉,做梦去吧!

译文:You there, Sha, like the toad who wants to feast on a swan, you can just dream on!

Mantis(螳螂)与wagon(马车)的比较很容易使目的语读者理解其力量悬殊的含义,toad(癞蛤蟆)与swan(天鹅)放在一起也形成了强烈的反差对比,且两组例子中动物形象生动,给读者以深刻又鲜明的印象,因此“螳螂”、“癞蛤蟆”与“天鹅”的形象均得以保留,同时也传递了原文的信息。

例3.王八吃秤砣铁了心。

译文:My mind is made up.

例4.“放屁!简直是放屁!”司马亭满腹冤屈地说,“王八羔子才稀罕这差事……”

译文:“Thats shit! What youre saying is pure shit!” Sima Ting defended himself. “Only a damned idiot would take on the job willingly...”

葛浩文没有翻译“王八”和“王八羔子”这两个动物形象,均做删除处理,免于模糊难懂保持语言简洁。

例5.更不必投鼠忌器左顾右盼。

译文:Dont feel you need to pussy-foot around it.

例6.(指着光腚小兵们喊道)没扎全毛的个绒毛鸭子,羞羞答答干什么?

译文:Why be embarrassed just because youve got a hairless little pecker?

兩个例子中“鼠”变“猫”(pussy)与“鸭子”变“啄木鸟”(pecker)译者葛浩文进行了替换处理,选择了原文中动物形象的天敌进行侧面表达,或“偷梁换柱”,表面以“啄木鸟”替换“鸭子”,实则在此做双关处理,pecker暗含男性生殖器之意,在此特指那些跳入水中的光腚小兵们。由此可见,动物形象被替换之后仍可达到译者的翻译目的,并且还会达到出其不意的翻译效果。

另外,出于小说市场销售的考虑,译文的长度较原文相比有所删减,符合目的语读者的阅读习惯,此时一部分动物文化负载词被省译,这主要体现在以下两点:第一,原文中意象罗列,语义拖沓。如“媒婆的八哥嘴呀,报丧的兔子腿”、“谁要敢欺负我司马库的亲人,我就杀他家个鸡犬不留”等,译者省去动物形象,使译文保持言简意赅。第二,小说中含有动物形象的歇后语翻译。文化型歇后语的最大特点在于民族性,当中的意象多源自本国的历史文化,本民族广大民众最为熟知,不懂得源语国文化的外国读者可能难以理解(李华,李延林,2018)。所以葛浩文为避免语义模糊做了删减处理。如“肉包子打狗,一去没回了”、“兔子的尾巴,长不了”等歇后语中的动物形象被省译。

以上三种处理方法的背后都蕴含着译者翻译策略的选取问题,如图3所示,葛浩文主要采取了直译、意译、注释性翻译及省译的方法处理小说中动物文化负载词的英译问题,保留动物形象时采取了直译和注释性翻译的策略,删除时采取了意译和省译的策略,替换掉动物形象时则全部采纳了意译的翻译策略。Venuti(2004)认为译文中必须看得到译者,因此对于葛浩文在翻译活动中主观“改造”的做法无可厚非。首先为实现其交际功能,信息的传达需要做到准确无误,以免读者在阅读时产生误解影响阅读的流畅性;其次作为乡土文学,所涉及的动物多是与人们日常生活息息相关的家禽家畜等,因此其“土味”气息的表现离不开被负载的动物对象,所以再现风格是对一名译者较高的要求。借助“求真—务实”连续统看,葛浩文采纳直译和注释性翻译的翻译方法时动物形象保留,是对原文文本的求真,而意译、省译将原文中的动物形象删除或者替换则是对目的语读者务实的表现。值得注意的是,对于同一动物文化负载词,葛浩文在小说中不同的地方采取的翻译方法也不同,因此有时要出于对语境的考虑。结合语境考其实际意义,才能得出翻译妥帖与否的结论,而译者正是根据语境译意的。翻译是否妥帖,要看译者对原文语境的理解是不是到位,这直接影响翻译的得体度(周领顺,2017)。

四、葛译之不足

在“求真—务实”模式的衡量下,葛译存在一些不足之处,主要归纳为两点:第一,过于求真而导致译文对目的语读者来说传达的信息晦涩模糊。如:

例7.骑驴看唱本。

译文:Well keep riding the donkey and singing our song.

例8. 母亲大骂:“鳖种,动了抢啦!”

译文:“You damned turtle spawn!” Mother cursed. “How dare you!”

例9.霍丽娜的高足,也不过如此,三脚猫,布老虎,纸灯笼,花枕头!

译文:Is that the best Huo Linas prize student can do? A three-legged cat, a paper tiger, a dim lantern, an empty pillow-case.

葛浩文采用直译的翻译策略,使得动物形象全部保留,原文表层信息得到表达,但是读者难以参透该句信息所要传递的含义,意思不明确难以为目的语读者所理解。

第二,过于务实而导致动物形象缺失,风格受损。如:

例10.这对于司马粮来说,是九牛身上三根毛。

译文:Thats peanuts for someone like Sima Liang.

“九牛身上三根毛”(或是“九牛一毛”的变相表达)被译为peanuts,信息已传达到位可为目的语读者理解,但是意象丢失,风格就不再鲜明生动。

不难发现,译者向原文靠拢以求真,向社会(市场)靠拢以务实,但是走向两个极端的后果是顾此失彼,难以做到信息与风格同时保存下来。因此,葛译的某些不足之处正是其翻译策略选择失衡的结果。

五、动物文化负载词英译策略的选取

对于动物文化负载词的英译问题,应该如何恰当地选择翻译方法呢?对比分析后发现,“求真—务实”连续统评价模式下葛浩文的翻译方法整体上看是非常成功的,瑕不掩瑜,其对于乡土语言英译的处理既没有墨守成规,又没有完全脱离原文,在翻译活动一直灵活应变,发挥主观能动性。当然有的地方处理欠妥,难以做到有的放矢。因此,译者在面对动物文化负载词英译的问题时,应该选取客观的翻译模式,避免在二元对立式思想影响下选择翻译策略,在理论模式的指导下,既要求真于原文,做到信息的准确传递,又要务实于文化传播和市场需求,做到风格的再现,以此为指导可以较客观地选择翻译策略。

六、结论

葛浩文作为中国乡土文学英译的大家,对于富含中国地域特色的乡土语言翻译有规律可循,本文正是在分析了葛浩文对莫言小说中动物文化负载词英译问题处理的基础上,归纳其对于动物意象的处理方式,再分析总结三种方式背后隐含的英译策略,探寻其翻译活动的目的,进而升华文化负载词英译的评价模式,在求真—务实连续统评价模式下,葛译的不足之处得以暴露。通过对文本的研读分析我们可以看到翻译评价模式的客观性与科学性,今后在该理论模式的指导下,发挥译者的主观能动性,把握好求真与务实的程度,既不失真于原文,又不脱离开社会,做到有目的地选取翻译策略以达到更佳的翻译效果。

参考文献:

[1]Venuti, L.. The Translators Invisibility: A History of Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[2]李华,李延林.中国歇后语翻译策略研究[J].牡丹江大学学报,2018(6).

[3]刘宓庆.中西翻译思想比较研究[M].北京:中国对外翻译出版公司,2012.

[4]谢天振.中国翻译理论研究中的误区[J].中国翻译,2002(1).

[5]周领顺.葛浩文译“狗”——基于葛浩文翻译语料库的考察[J].外语教学,2017(6).

[6]周领顺.乡土语言翻译及其批评研究[J].外语研究,2016(4).

[7]周领顺.译者行为批评:理论框架[M].北京:商务印书馆,2014.