黑龙江省502例孢子丝菌病患者临床分析

吴婧楠,刘绍兰,栗玉珍,熊吉奎,杨建勋

孢子丝菌病是由申克孢子丝菌复合体致病菌种感染引起的一种慢性肉芽肿性疾病。在 1898 年由美国的Schenck首先报道,并分离出病原菌[1]。孢子丝菌病在世界范围内均有报道,但多数报道来自热带或亚热带地区。中国的一些地区,特别是东北三省地区也均有孢子丝菌病流行。吉林省和辽宁省均有关于孢子丝菌病流行病学的报道,而近年来黑龙江省少有对此病的流行病学的调查研究。笔者收集了2014年4月—2017年4月在哈尔滨医科大学第二附属医院皮肤科经临床表现、组织病理检查或组织真菌培养确诊为孢子丝菌病的患者进行调查研究,以探讨近年孢子丝菌病的发病特点,提高对孢子丝菌病的进一步认识,为今后防治孢子丝菌病提供有力依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2014年4月—2017年4月在我院皮肤科确诊的孢子丝菌病患者,临床表现符合孢子丝菌病,且皮损组织病理诊断为感染性肉芽肿或真菌培养分离出孢子丝菌的患者。

1.2 方法

孢子丝菌病流行病学调查表内容包括患者的年龄、性别、职业、住址、联系方式、外伤史、既往史、皮损部位、皮损数目、皮损分型、治疗用药、疗程及转归(治愈标准为皮损全部消退,停药后6个月无复发)情况。对入选患者进行电话回访,填写以上内容,并对其进行分析和比较。

1.3 统计学方法

应用Excel 2016及SPSS17.0统计分析软件,对患者临床及治疗转归情况进行统计分析。

2 结果

2.1 一般情况

506例患者中4例未登记在册,无法找到其原始资料。最后资料完整的502例患者入选,其中男166例(33.1%),女336例(66.9%)。发病年龄1~86岁,平均年龄49.7岁。41~65岁317例(63.1%),>66岁79例(15.7%),18~40岁70例(13.9%),7~17岁22例(4.4%),0~6岁14例(2.8%)。18岁以上发病者女性发病率较高,而<18岁者男性的患病率较高。

2.2 外伤史与职业

70例患者有明确的外伤史,均曾被玉米秆、树枝、花草等刺伤。141例患者为农民,10例为学生,24例患者无工作或已经退休,而这部分患者中的大多数居住在农村,均曾经在患病前接触过农作物、花草、土壤等。除此之外还有种子销售员2例、清洁工人2例、饭店工作人员2例、个体工作2例及司机1例等。

2.3 发病时间

春季(3月~5月)185例,冬季(12月~2月)149例,夏季(6月~8月)98例,秋季(9月~11月)70例。

2.4 皮损表现

皮肤分型:皮肤固定型患者376例,皮肤淋巴管型125例,皮肤播散型1例。皮损分布:面 部 265例(52.8%),上 肢 193例(38.4%),其中手部74例占总数 的(14.7%), 颈 部14例(2.8%), 胸 腹部7例(1.4%),下肢6例(1.2%), 耳 部 5例(1.0%),背部2例(0.4%)。以面部固定型最多见,共223例,面部淋巴管型42例;上肢固定型116例,上肢淋巴管型77例;躯干固定型12例,躯干淋巴管型4例;颈部固定型11例,颈部淋巴管型2例;下肢及耳部固定型均有7例,无淋巴管型;皮肤播散型1例,皮损主要分布于躯干及上肢(表1)。

表1 孢子丝菌病患者发病部位与分型

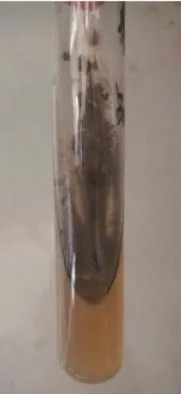

2.5 组织病理检查及真菌培养

组织病理:在502例患者中组织病理检查结果显示以弥漫性多形细胞性肉芽肿最多见,镜下见浆细胞增生显著,包括数量不等的中性粒细胞、嗜酸粒细胞、浆细胞、上皮样细胞及多核巨细胞。真菌培养:阳性率为65.54%,有329例培养出孢子丝菌。取皮损组织接种于沙堡葡萄糖琼脂培养基(SDA培养基)中,28℃培养1周。菌落特点:初为小且无色的星状物,后逐渐色素加深变成黑褐色、中央隆起带褶皱、表面湿润膜样的菌落(图1)。小培养制片检查见侧枝末端排列成梅花样小分生孢子,孢子呈圆形或梨形(图2)。

图1 皮损组织SDA培养所见

图2 皮损组织小培养镜下所见

2.6 治疗与转归

在所有回访到的185例患者中完全治愈166例,未治愈19例,治愈率为89.7%。大多数患者采用口服抗真菌药物治疗,包括伊曲康唑、特比萘芬、碘化钾、氟康唑,或多种抗真菌药物联用等,疗程3~12个月。口服碘化钾(每次10 ml,每日3次,儿童酌情减量)的患者共17例,全部治愈。58例患者服用伊曲康唑(成人剂量200 mg/d;儿童酌情减量)治疗,52例患者完全治愈,6例未治愈。服用特比萘芬(成人250 mg/d,儿童酌情减量)治疗的共29例患者,27例患者完全治愈,2例患者未治愈。1例患者服用伊曲康唑加外用特比萘芬乳膏治疗6个月后痊愈,2例患者未痊愈。69例患者采用多种抗真菌药物联合治疗(伊曲康唑+碘化钾、伊曲康唑+特比萘芬、伊曲康唑+氟康唑),61例患者治愈,8例患者未治愈。以上数种治疗药物对孢子丝菌病的治疗并没有明显的统计学差异(表2)。

表2 185例孢子丝菌病患者治疗及转归

3 讨论

本研究显示孢子丝菌病的女性患病者多于男性,男女比例为1:2。此结果与近年来吉林省及大连孢子丝菌病流行病学的研究报道中女性患者占大多数的结果一致[2,3]。发病年龄以41~65岁的中年人群为主体,占发病总数的63.1%,这部分人群亦是家庭的主要劳动力。患者多以农民及家庭劳作者居多,在70例有明确外伤史的患者中多数患者均曾接触过玉米秆、柴草、土壤等。通常情况下孢子丝菌感染也可以发生在轻微的且不易察觉的创伤[4]。因此在本次统计中0~6岁儿童也占有一部分比例(2.9%),可能由于儿童缺乏自我保护意识,容易受到损伤,加之儿童皮肤薄嫩,容易出现不易察觉的裂隙,导致致病菌侵入。同时也不排除人与人密切接触传染的可能[5]。近年来国外越来越多报道有关人畜共患孢子丝菌病,且感染的人数在逐年增加,特别是猫传播的孢子丝菌病在巴西曾引起大规模的传播[6,7]。但在本研究中未发现有人畜共患的患者。

从发病时间来看,主要集中在冬、春两季,冬、春两季的患病人数占总患病人数的66.5%,说明气候条件对本病的发病起了一定的作用,当气温、湿度较高,而气压较低时不发病,反之则发病,认为孢子丝菌病可能在此环境下滋生、繁殖受到阻抑,以至致病力下降[8]。在黑龙江周边的农村地区冬春季节天气寒冷、干燥、气压高,为孢子丝菌提供了生存环境[9]。周边农村的风俗习惯喜欢在冬、春两季堆积、焚烧玉米杆来取暖和做饭,从而更增加了接触的机会。曾有研究发现,在吉林省多处地区农村的芦苇、玉米秆及土壤中可分离出孢子丝菌[10]。也说明黑龙江地区农村的玉米杆、柴草、土壤等存在孢子丝菌,需要做好预防工作。

从皮损的分布来看,皮损出现在身体的多部位。绝大多数患者,特别是儿童的皮损主要发生于面部。而在国外的报道中皮损多见于上肢[11]。在0~6岁的14例儿童患者中,13例皮损均发生在面部,仅有1例皮损发生于下肢。皮损的表现又是多形性的,主要表现为脓丘疹、结节、脓肿及疣状增生斑块。曾有调查研究显示,孢子丝菌病在黑龙江地区主要以皮肤固定型为主[12],这与笔者的统计结果相同,但不同于国外及吉林省报道的以皮肤淋巴管型为主[6,13]。本次研究显示以儿童和女性较为多见,皮损多在面部、手部等暴露部位,其次为淋巴管型,3~5个成群分布,皮损多时可达10余个,呈卫星状或成串排列,淋巴管型的皮损多发生在上肢,分布在指背、手背、腕部及前臂。个别淋巴管型结节累及到腋窝。统计的患者中仅有1例播散型,于背部、乳房、四肢均可见红斑和丘疹,经检查该例患者有2型糖尿病及亚临床甲减。

申克孢子丝菌是一个复合体,目前该复合体包括:球形孢子丝菌、巴西孢子丝菌、墨西哥孢子丝菌、卢里孢子丝菌、白孢子丝菌和申克氏孢子丝菌等6个菌种,亚洲以球形为主[14]。来自多地的药敏试验报告显示,巴西孢子丝菌、申克孢子丝菌和球形孢子丝菌均对特比萘芬最为敏感[15-17]。笔者的统计也显示口服碘化钾及特比萘芬的患者,治疗反应较好,优于伊曲康唑(但并没有统计学意义)。结果显示口服碘化钾、伊曲康唑、特比萘芬或多种抗真菌药联合应用,约有60.54%的患者在规律用药后3个月时可被治愈。此外,也有少数患者服用中药治疗、手术切除等方法治愈。

尽管多数孢子丝菌病可以被治愈,但治疗时间较长,药物毒副作用较大。为降低孢子丝菌病的发病率,应该控制和清除传染源,切断传染途径,尤其对高危人群进行宣传普及孢子丝菌病的知识显得尤为重要,并对高危人群给予适当的药物预防。